“书画一体”小考

——兼论文本集合对书画融合的影响

2015-05-30文‖杨洋

文‖杨 洋

图1 《孝经图》(局部)(宋) 李公麟 绢本水墨现藏美国大都会艺术博物馆 21.9×475.6cm

图2 《孝经卷》(局部)(明) 仇英画,文徵明书 绢本设色现藏台北故宫博物院 30.1×679.8cm

中国传统艺术中,往往把书和画并置于一体讨论,书画艺术也成为中国传统艺术独特性的主要表现。但何时书与画开始并置、逐渐融合呢?又是何种契机促使这种融合的发生和发展呢?这也是本文的主要关注点。书法与绘画如一体两面,从产生之初便相依相生,以书法笔法和书法意蕴入画也成为中国传统绘画的显著标志。我们顺着历史的河流追溯,文字在产生之初为了会意、指事和记事的明确便是沿着象形的道路发展,最初的甲骨文、金文都与模仿现实有着千丝万缕的关系,但文字毕竟有其表意上的局限性。《周易·系辞传上》十二章载:“子曰:‘书不尽言,言不尽意。’然则圣人之意,其不可见乎?子曰:‘圣人立象以尽意,设卦以尽情伪,系辞焉以尽其言,变而通之以尽利,鼓之舞之以尽神。’”中提及的“书”、“言”、“象”即为文字、语言和卦象的关系,文字书写在表达人的语言时不能完全反映其所指,语言也不能彻底的表现人的思想意志,而这其中的矛盾要依靠其三者的结合来化解,通过卦象更为直观的揭示真假,在其后注以文辞来反映语言表达的主题内容所指,加以变通便可达到所谓“神”的境界,从而使文字的记事性、言语的表意性和图画的直观性更为有机的融合。《历代名画记》形容蔡邕时曾载:“帝召邕画赤泉侯五代将相于省,兼命为赞及书。邕书画与赞,皆擅名于代,时称三美。”[1]159“书画与赞”即书法、绘画和题画赞,也即是文字、语言和形象的关系,书法以文字的形式体现语言文本所表达的内容,而绘画则以图像的方式直观的描绘和体现,题画赞是围绕着绘画所作,并以书法的文字形式表现,诗书画因而相互依存,文字(即文字)、语言(诗文)都以绘画作为表现载体。以绘画作为艺术主体来看,诗书画一体的绘画形式可大致概括为三类:一是以文学主题为绘画主题,即“立象以尽意”,为了更直观地表现文学主题的思想和意义而借助视觉图像的方式;二是以书法形式题写文字于画面,即“系辞以尽言”,为了更准确的表现文学主题的思想和意义而借助语言和文字的方式;三是以书法笔法和笔意入画,涉及内涵表现和技法形式的问题。

图3 《二羊图》 (元) 赵孟頫 纸本水墨 现藏美国弗利尔美术馆 48.4×25.2cm

在西方绘画中也存在“立象尽意”的形式,如圣经故事、希腊神话便是西方传统绘画中最为基本的主题, 但西方绘画只是绘画主题来源于文本的叙事内容,并未有“系辞以尽言”形式的出现。在中国,早期的汉画像石,在人物或故事图像的旁边大多有文字榜题以标明图像所描绘的具体事物;后传顾恺之的《洛神赋图》、《列女仁智图》都有“图像位于文本后”或“文本先于图像前”的布局结构;佛教中的变相变文,以佛经文本为俗讲和以佛经文本转化为简明图像的形式来扩大佛教教义的接受范围和接受程度;到了宋元“书画一体”的形式大为发展,并渐成系统和定式。但从西方传统绘画来看,中世纪时期便有圣经插图出现,用以更为直观明确地宣传教义,此时图像和文字的关系应等同于《易传》所言“系辞焉以尽其言”的中国魏晋以前为礼仪教化服务的绘画模式,但不同之处在于中国这种“以图注文”的绘画模式是一个完整的系统,“书”与“图”都是画面的一个要素,即艺术作品本身的图像和文本已经形成一个独立封闭的完整系统,它不依赖于外部的文本便可“尽意”,但西方圣经画却要很大程度上依赖于原典的阐释,故其只是文字的插图,而并非一个自足的系统。此后的西方绘画的文本一直处于画面的隐喻状态,不曾以文字的形式直接书于画面之上,而画作的落款也只是简短的签名,不曾有“立象以尽意,系辞以尽言”的形式。中西方文本与图像不同的表现形式也反映出我们不能亦步亦趋的用西方的图文关系模式来阐释中国传统绘画的诗书画关系。今天所能看到的中国传统绘画传世作品中,大多是题写文本于画面上,虽其表现出的都是文字与图像并置的状态,但其暗含的内在关系却截然不同,(1)从传统绘画的发展演变来看,这种不同带来了画面形式和描绘重心的变更,也通过文本与图像的关系演变带来了更为深层次的创作思想变迁,而这正是本文所要试图说明的关键问题。

一、显性和隐性:图像中的文本集合

在中国传统绘画体系中,画面的构成往往是诗书画的结合,这也是中国传统绘画的一个重要特点,也因此在画面中,除可见的图像,还存在着一个文本的集合体,它包括显性文本和隐性文本两部分,表现为以文学主题为绘画主题、书法形式题写文字于画面、以书法笔法和笔意入画三种形式。所谓“显性文本”是指我们在画面中可以直接看到的以文字书写在画面的形式展现出的文本信息,也就是题款,包括题诗、落款、印章等创作者所营造的画面内部的文本信息;也包括题画诗、鉴藏印记、引首、跋文等非画家本人追加附和的外部文本信息,它们共同形成一个有形的显性的文本集合,文本与画面的关系可以概括为“题书于画”。“隐性文本”是指画面图像和显性文本背后所暗含的无形文本,画面图像可以看做是图像志的层面,主要是通过对特定主题和概念的熟识而刻意运用的原典知识(2),这类原典知识通过文本和图像的转化而被赋予视觉图像意义,文本与画面关系表现为“以文入画”。如李唐的《采薇图》,仅有题款:“河阳李唐画伯夷叔齐”,并未有显著的显性文本来阐释整个故事和画面情境,但是由于人们普遍对伯夷、叔齐兄弟在商灭亡以后,耻食周粟,以野菜充饥,最终饿死首阳山这个典故的熟知和认可,使观看者可以在欣赏的同时主动赋予绘画以隐性文本,以完成画面主题深意的表达。同时也应注意,在艺术史移植和发展的过程中,原典文本也在不断发生着变化,如“桃花源”主题,最初脱胎于民间的神异故事,指代神仙福地,在流传的过程中通过陶渊明《桃花源记》的强大推手作用而更多地注入了隐逸、田园、平等、无政治等乌托邦社会的意义,而后又有和陶诗等大量比附性质的文学作品出现,在文学的范畴内这仅仅是文学主题的演变,但由于文学作品和艺术作品的相互转化,不同时期、不同倾向的“桃花源”主题进入艺术领域之后转化为不同形式的图像作品,像仿赵伯驹体系下的一系列《桃源图》(3),在母题选取和意象塑造上都与陶渊明《桃花源记》颇为吻合,它们的源头很可能就直接来源于此篇文本,而另一系列《桃源仙境图》则更多地体现了洞天福地的特点,它们的隐性文本是否完全来源于陶氏的原典就有待考察。而这其中微妙而复杂的关系在我们今天的研究中很难辨明清楚,这在无形中也增加了本文叙述和研究的复杂性,但大致可以肯定的是文字出现在画面上的基本作用是标明图像所表现的内容、表达深层意境和促成画面构图完整。本文将主要从显性文本和隐性文本出发,考量其与图像的两种关系,即分裂的图文关系和互释的书画一体,通过文本在画面构成和表现上的作用,以说明在中国艺术史发展过程中,文本集合在“书画一体”外在视觉表现上的演变。

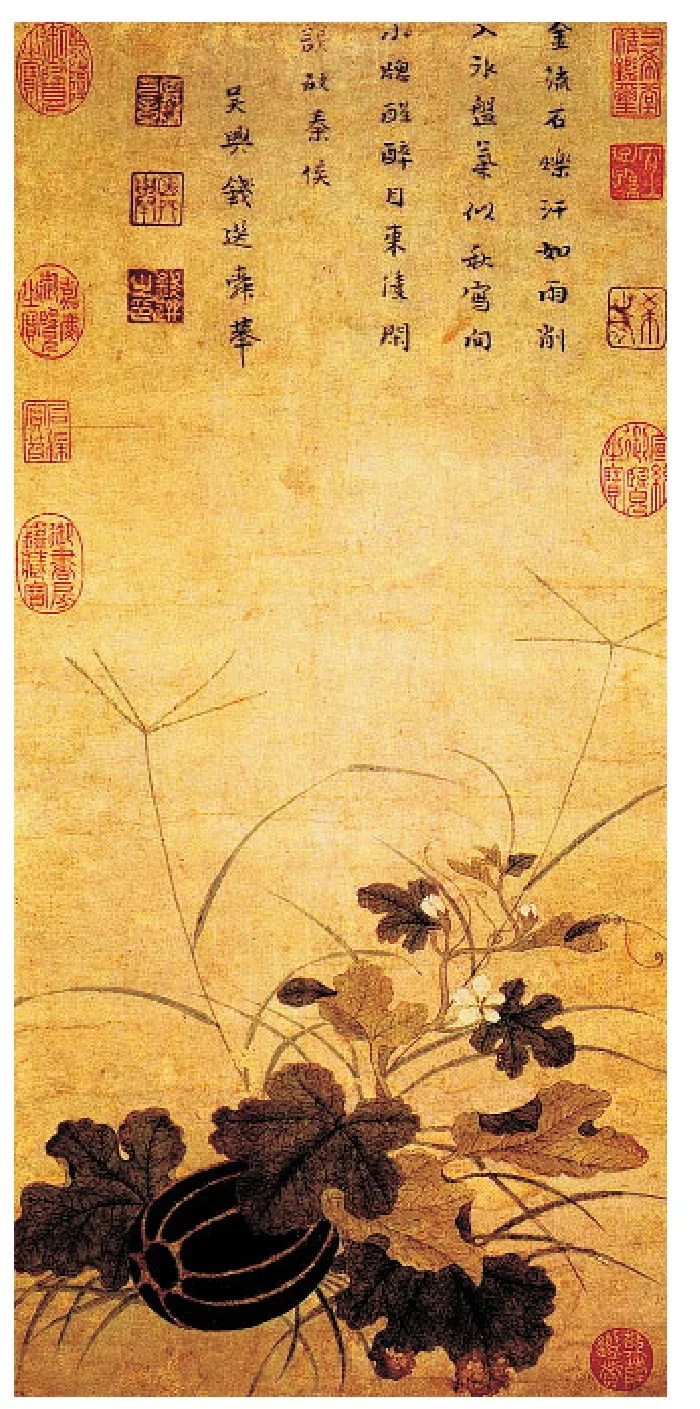

图4 《秋瓜图》 (元) 钱 选 纸本设色现藏台北故宫博物院 30×63.1cm

图5 《陶渊明归去来兮图》(局部)(传南宋) 佚 名 绢本设色 现藏美国波士顿美术馆 438.6×30cm

图6 《归庄图》(局部)(元) 何 澄 纸本水墨 现藏故宫博物院 34×21.3cm

二、分裂的图文关系:“立象尽意”与“系辞尽言”

除去钟鼎之上的款识铸文不谈,在平面画面上图像和文本并置的形式的大量显著的出现或可追溯至汉代的画像石,在画像石上往往会有榜题等只言片字来注释画面的内容。从文本与画面关系来看,文本在画面的位置极为多变,并无固定的模式,也未上升至画面构图的层次,仅为标明和阐释图像之用,即是“系辞焉以尽其言”。从文本内容来看,有的较为简洁,如“大虎”、“孔子”等,只充当在图像不能明确地反映所指的时候标明图像内容的作用;有的榜题较为复杂,如“祝融氏:无所造为,未有耆欲,刑罚未施”、“璧流离,王者不隐过则至”等,在标识的同时也对图像加以说明和图像学意义上的附和。此时的文本与图像并无相互渗透和转化的关系,也并未形成固定唯一化的图像母题,也就是说,此时的图像所要表达的含义是文本所示的内容,但文本所示的内容并不是唯一表现为该图像,图像和文本并未形成一对一的对应关系,接受者在观看时也无法从单一的图像联想到文本,因而以“以文注图”,也就是“系辞焉以尽其言”是此时文本与图像的显著特征。

随着历史的发展,“立象尽意”和“系辞尽言”在一定程度上都有了长足的发展,顾恺之在《论画》中记述:“《北风诗》,亦卫手,巧密于精思,名作。”[2]551《晋书·顾恺之传》中载:“恺之每重嵇康四言诗,因为之图,恒云:挥手五弦易,目送归鸿难。”[2]551可见,魏晋时期的画家便已经有了以图像的形式描绘诗句的内容和诗文所传达情感的意识。“以图说文”开始成为更为简明生动的体现教化和叙事类绘画的主题内容的主要形式,宋代郑樵在《通志·总叙》曾对此作过阐释:

河出图,天地有自然之象,图谱之学由此而生;洛出书,天地有自然之文,书籍之学由此而生。图成经,文成纬;一经一纬错综成文。古之学者左图右书不可偏废。……即图而求,易;即书而求,难;舍易从难,成功者少。……图谱之学,学术之大者。天下之事,不务行,而务说,不用图谱可也。若欲成天下之事业,未有无图谱而可行于世者。[3]3

就是说“左图右书”的形式是古代获取知识的重要方式,由于图的直观性使这种获取知识的方式更加直观准确,即“立象以尽意”,因而“图谱”的形式也担当起了传播知识的媒介,也成为了传播儒家礼制道德规范和宗教意识形态的途径,也就是张彦远在《历代名画记·叙画之源流》中所说的:

夫画者,成教化,助人伦,穷神变,测幽微,与六籍同功,四时并运,发于天然,非述繇作。……无以传其意故有书,无以见其形故有画。……是故书画异名而同体也。……记传所以叙其事,不能载其容;赋颂有以咏其美,不能备其象,图画之制所以兼得也。……是知存乎鉴戒者图画也。[1]7

这点在一些传世作品中体现得更为明晰。传摹顾恺之《女史箴图》大多认为是根据西晋张华所作《女史箴》所绘,以劝诫帝妃恪守女德,除了以图像表现情节外,还以小楷书写原文本于画面之上。对于此类以文学文本入画的绘画主题来说,涉及“隐性文本”和“显性文本”,一是创作所依据的文本集合,一是画面营造的图像文本结构。依据已有的文本集合用图像的方式使其更为直接生动的表现,再辅以文本书写于画面,可避免直接的图像表现所带来的认知偏差。又如现存南京博物院的出土于南朝墓葬的模印砖画《竹林七贤与荣启期》,有八人布置于画面之上,以树木间隔,此时的造型已经开始有意识地描绘所表现人物的特征,如嵇康所抚之琴,几人造型均宽衣博带、放浪形骸,同时也在人物一侧刻有相对应的名字,以更明确地表现人物所指。这一时期的图文关系已经与汉代有了较大的区别,早期“以文注图”的形式,即以文字榜题的形式去加深明确或直接赋予图像某种意义的方式逐渐被表意作用更加显著的“以图注文”取代,即以图像的形式表现文本,以使文本更为生动地表达和传递思想。

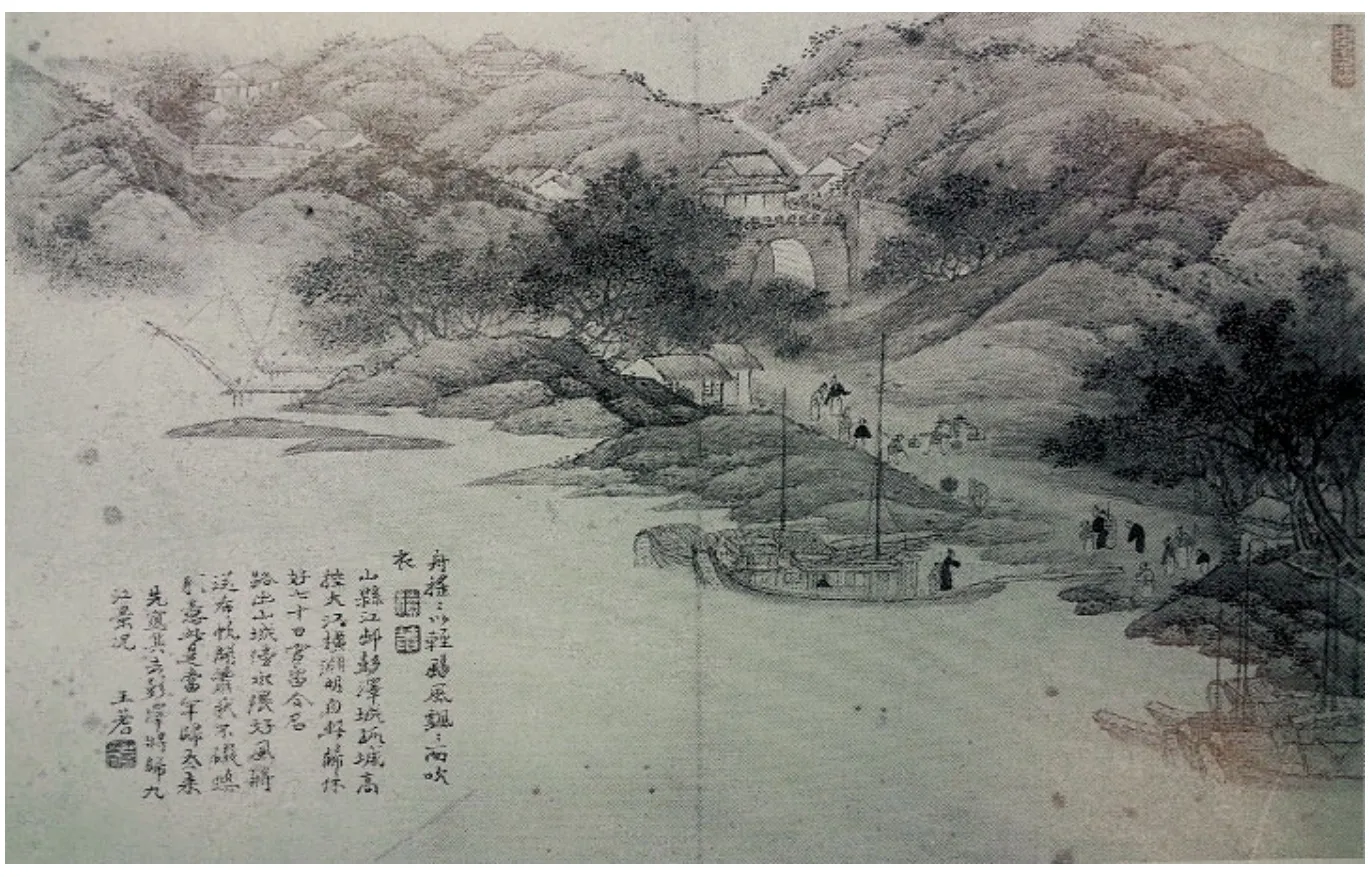

图7 《归去来辞图》(清)王 蓍 四开册页之一 绢本设色 现藏吉林博物馆 723.8×41cm

还应注意的是,这种“以图注文”类型的绘画模式或许并非限定于时间的范畴,而主要源于绘画题材差异的选取,不仅在中古时期,在以后的艺术史的漫长发展过程中,其仍作为一个重要的创作模式而被广泛地运用于表现道德、教化、叙事等绘画主题中,如“孝经”主题,现藏美国大都会博物馆的宋代李公麟《孝经图》与现藏台北故宫博物院藏明代仇英画文徵明书《孝经卷》在描绘的内容和图文关系表现上并无较大变化,只是在具体技法和个人表现方式上有所差异。如其中“圣治章第九”段,宋代李公麟本(图1)和明代仇英本(图2)在都是对《圣治章第九》的隐性本文进行描绘,同样选取了周公祭天的意象,也都同样书写显性文本于画面左侧和下部,只是李公麟的描绘侧重近景,仇英则是以高远的视角并加入了山石的描绘。可见,随着时间的推演,不同画家采用了不同的技法和构图来描绘同一隐性文本,但文本和图像的关系仍然没有变化,其中不乏有受李公麟绘画范式的影响,但其所表现出的“以图说文”的图文关系仍没有创新和变化,这也从侧面可以看出这种方式或为此类礼教叙事主题的最佳表现方式。

三、互释的书画一体:“经营位置”的确立与书画融合

南朝时谢赫已把“经营位置”列入六法之中,但只是针对于画面图像的构图布置,并未涉及文本的层面,此时显性的图像文本结构仍处于分裂状态。到了宋代,随着文人阶级的兴起和对艺术活动的广泛参与、绘画技法的发展、图像的标识能力的日益增强和艺术母题的逐渐固定和接受,虽“立象以尽意”和“系辞以尽言”的形式仍是表现礼教和叙事性绘画的主流模式,与此同时,文人画和山水画进入鼎盛期也使得“书画一体”的文本和图像表现方式开始盛行,这或主要是基于以苏轼为代表的文人画家“诗画一律”的提出和诗书画一体绘画系统的成型两个方面,具体表现为显性文本进入绘画图像的内部作为画面整体的一个元素,并与图像一起列入“经营位置”的范畴。

苏轼《书都陵王主簿所画折枝二首》其一云:

论画以形似,见与儿童邻。赋诗必此诗,定非知诗人。诗画本一律,天工与清新。边笃雀写生,赵昌花传神。何如此两幅,疏澹含精匀。谁言一点红,解寄无边春。[4]1525

苏轼的这首题画诗可以说是奠定了他所倡导的士人画的基调,即追求绘画与诗文一致的审美意境,以有限之景喻无穷之境。苏轼所倡导的这种方式为文人画的发展起了推波助澜的巨大作用,我们前面说过,绘画与书法从产生之初便有亲缘关系,前代的积累沉淀和当时大量具体的绘画实践促使量变到质变的转化,这种关系在宋代文人的推手作用下发挥到了极致。

早在魏晋时期山水诗和山水画便已萌芽,陶潜、谢灵运等人的山水诗已有诗意与画境的交融,如“采菊东篱下,悠然见南山”、“旷野沙岸净,天高秋月明”,但此时的“画境”解释为山水意象或许更为合适,因其只是以诗歌的形式描绘具有画面感的山水场景,仍是文学的范畴,并未真正进入视觉艺术的层面。到了唐代时期,出现了最早实现书画融合特征的诗人王维,苏轼称其为“味摩诘之诗,诗中有画;观摩诘之画,画中有诗”,可见王维的画应是蕴含隐性文本的典范,即由诗中体现画意,由画中暗含诗境。到了宋代文人阶级地位的凸显也带来了文人画的兴盛,画家以诗文作为创作主题,甚至皇家画院也以诗文作为选拔考题,隐性文本介入绘画的频率增多,同时,以显性文本的诗文和题款入画也开始渐渐流行,特别是苏轼“士人画”和“诗画一律”观点的提出无疑为其提供了合理的理论基础,文人画家开始在画面中彰显本我的地位,有意识地在画面中题字落款,这种意识与“系辞尽言”的方式是截然不同的,后者是以显性文本注解画面的隐性文本,除书法书写层面的艺术创作外,不存在图像意义上的二次创作。

宋前期较为通行的做法仍是将落款隐藏于树根石隙之间,如传范宽《雪景寒林图》前景树干中隐有名款“臣范宽制”,其《溪山行旅图》将姓名落款隐藏于山石树木之中,李唐《万壑松风图》将落款以淡墨书于尖峭的远峰中,或不能排除是后世伪托,但这种方式应是宋代画家惯用的。虽不能说此时书画已融合,但此时二者的关系已不仅仅是相互注解的方式,而且具有相对独立又统一于同一主题的意义。到了元代,异族的统治使更多的文人画家醉心书画,书画一体正式成为系统,书与画的“经营位置”也成为构图定式,把书画一体的画面组织方式引入经营位置的范畴,最为显著的应是元四家,他们在绘制图像的同时已经开始有意识地统筹布局书法、印章与图像的关系,注重运用留白、文本书写的墨色与印章的朱砂来增强画面的层次感、协调画面色调和秩序,补充画面之不足,均衡画面形式,增强画面趣味和境界等。如倪瓒《容膝斋图》、《六君子图》、《紫芝山房图》等大量平远构图,描绘疏林坡岸、浅水遥岑景致的山水立轴,多于前景绘制山石和稀疏几棵树木,中景为留白水面,远景山石依次渐远,画面上部留白处题写长篇诗文或跋文。又如赵孟頫的《二羊图》(图3),从构图上来看,文字题跋与两只羊占据了同等比例的画面空间,两只羊运用了不同的技法生动地捕捉了山羊和绵羊的特点,后以他的秀逸行书落款“余尝画马,未尝画羊,因仲信求画,余故戏为写生,虽不能逼近古人,颇于气韵有得。子昂”。赵孟頫工书善画,这幅绘画更是书画双绝,从文本和图像的构图来看,文本在这里得到了和图像同等比重的地位,用以阐明作画缘由、情况和所感。又如钱选的《秋瓜图》(图4),画面下部秋瓜的描画删繁就简,上部画家题跋“金流石烁汗如雨,削入冰盘气似秋。写向小窗醒醉目,东陵闲说故秦侯。吴兴钱选舜举”,印三枚。忽略后代的鉴藏印章,画家在创作之时的构图合理的经营了诗书画印的位置,以画面上部书法的墨色平衡下部色彩较重的秋瓜,使画面构图平衡、意境悠远;若我们试图遮挡住画面的上半部分,只观看下半部分的图像,则画面意境和和谐感已失大半。可以看出,此时的以题跋、署名形式出现的显性文本与“立象尽意”形式的绘画中出现的显性文本是不同的,一是其作用不同,此时“书画一体”的显性文本是表达或借用原文本表达创作者自身思想和个人意志为主;而“立象尽意”的文本是原艺术文本,是表现原文本所体现的意义和思想,很少涉及绘画创作者的个人价值取向和情感诉求。二是其与图像的关系不同,此时的文本与图像是互释融为一体的状态,文本由画意所感而发,均是创作者个人情感和思想的体现,此时的文本作为画面元素直接题写在画面中,所处的是同一画面体系,并在画面构图意义上有着同等的比重;而“立象尽意”文本与图像是分离的状态,构图也并非同一整体。

另一方面,诗书画一体绘画系统的发展和成型也经历了漫长的演变过程,除去个别艺术家的个人喜好和某些特殊的表现个例,诗书画一体形成的界限应是画家开始有意识地从构图、表现等角度经营显性文本,而隐形文本的运用也随着主题的流传和母题的固定而逐渐变得无意识。经过宋代的发展,到了元代,以“书画一体”的绘画形式渐入佳境并成为定式系统。我们从同一主题来加以探讨或许可以更为明晰其中的演变关系,如“归去来”主题,它是由陶渊明《归去来兮辞》影响下的艺术创作,随着陶诗的传播和陶渊明个人志趣的广为接受,此文本在一定程度上也打上了“隐逸”、“高洁”的烙印,从宋代李公麟影响下的《归去来图》及其仿本、到元代何澄的《归庄图》、再到清代王蓍《归去来辞图》四开册页,我们可以清晰地看到图像对文本依附程度的逐渐减弱,母题的选取也更加自由灵活,文本与图像逐渐从“以文注图”、“以图注文”的显性、隐性文本相互注解的关系走向有机融为一体的书画和谐一致关系。这里我们试举例“归去来”主题绘画中陶渊明“乘船归来”这一意象中母题的选取与主题的表达方式来说明绘画中书画一体的演变。图5是现藏于美国波士顿美术馆的佚名《归去来兮图》(4),从画面构成来看,采用了类似“左图右书”交叠构图的方式,把原诗所描绘的场景分为若干个意象,并配以与原诗相对应的文本;此时文本与画面体现的相互关系表现为:图像表现的是隐性文本与画面书写显性文本的一致性。到了元代时期,我们除去画家艺术特点和表现方式等的不同,何澄的《归庄图》(图6)已经不再采用图文并置的方式,而以连续的长卷表达,画面场景的置换也不再采用文本的分隔,而是以山石、树木、房屋等图像系统自身的部分加以分隔;此时,通过宋代苏轼等文人的推波助澜,陶渊明形象、陶诗和陶渊明绘画已经流传广泛,陶渊明的形象虽与宋代李公麟时期无较大变化,但葛巾、执杖、衣襟飘飘形象的陶渊明已逐渐成为独立的艺术母题,并引申为隐士、高洁等象征,“归去来”主题已成为一种普遍认识,而无需刻意注解,文本的识别标明作用已经明显降低。到了清代,王蓍《归去来辞图》(图7)四开册页之一的题跋“舟遥遥以轻扬,风飘飘而吹衣”,画面已没有过多叙事性的表达和人物的交代,甚至大多的母题也被消减,而成为一幅单纯的山水画表现形式,画面仅以执杖的点景人物来应和陶渊明母题形象,在配以题跋来表明此画所表达的是“归去来”的主题,而原诗文本在这幅画面的体现上更多的应是书画一体的关系,文本不仅是反映画面内涵,也同时有个均衡构图的意义。

结 语

由于作品主题的流传广度、母题接受程度、画面表现技法和接受者的普遍认知程度的局限性,使画面构成上在初期多采用文本与图像并置的方式,隐性文本与显性文本大多为同一文本,以文本来标明图像,或是以图像来宣扬文本,即“圣人立象以尽意,设卦以尽情伪,系辞焉以尽其言”,此时更多的体现是文与图的关系,文本在画面上仅为标明作用,并未上升至书法表现的层面,因而只能称之为“文”,而图像在表现意义上也仅为直观准确的表现文本内容,很少带有创作者的主观色彩,只能称之为“图”。而后,随着不断的艺术再创作,主题接受程度和辨识度提高,图像也逐渐脱离了原有的文本而独立成为画面构图的表现形式,隐性文本的控制力明显降低,画面的能动性更为突出,观者可以通过某些特定的意象来辨别主题,而无需参照文本,这个辨别过程是建立在观者已有的知识结构和集体意识层面上的;随着文人画的兴起和对意境表达的注重,主题的表达逐渐脱离了原有的母题,而意象接受程度的提高,也使画家的创作更加自由,也更加隐晦。而在这个过程中,图像对隐性文本的依赖程度逐渐降低,不必完全按照“立象尽意”的形式、以图说的目的准确地描绘文本内容,因为此时的创作者和接受者已可以通过个别母题的识别而领悟原艺术文本的内容,且创作者更加追求“言有尽而意无穷”境界,画面表现也摆脱图说形式,更趋向借以表达创作主体的所想所感,可称为“画”;且对显性文本的依赖加以转化和移植,因而此时的文本上升至书法表现的层面,显性文本或许已不仅仅是文本的形式,而更多成为了和图像同等地位的画面组织结构,可称为“书”。

当文本作为图像整体的一部分出现在画面构图上的时候,就不仅仅是作为图文关系的层面而存在了,而是演变为中国绘画中所特有的诗书画一体关系。图文关系大体可以说明中国早期礼仪教化类的绘画模式,它们图像和文本是分离的状态,虽其所处的是同一绘画空间,所记述或描绘的内容也是同一主题,但两者只是阐释或被阐释的关系,图与文在构图上是孤立的,构图和经营位置的意识淡薄,文本也并未作为画面构图整体的一部分来看待。如《洛神赋图》中将原艺术文本散题于画面,北宋时期乔仲常《后赤壁赋图》(5)更是将文本散题于画面山石、水面等空白处,并未顾及画面的构图和位置的经营;但随着文人画的兴起和重意境的表达,到了宋代时期诗画一律的提出和文人画的盛行使画中文本和图像的关系已不仅仅是互注的关系了,题跋渐渐成为画面的一个有机组成部分,开始具有位置经营和构图表现层面的意义,题写的文本内容也逐渐丰富,而这个过程大抵是从宋代开始,到元代渐成系统。

在中国艺术史上,文本大抵作为画面构成的主题来源和画面元素两种方式存在,也就是本文所论及的“隐性文本”和“显性文本”,只是在不同的主题和侧重点的影响下而展现出不同的构图和表现模式:一是所谓的“系辞尽言”即通过文本赋予内涵难辨的图像以准确实际的意义,文本充当的是主题来源的角色;二是所谓的“立象尽意”,即以直观的图像表现文本内容,文本充当的是主题来源的任务,虽也在画面题写文字,但其并未融入画面构图体系之中,文本与图像在画面表现上是截然分离的两个部分,因而文本并未充当画面元素;三是书画一体的关系,文本充当主题来源的任务大为减弱,绘画主题的内容并不因原艺术文本而左右,而是更多的通过艺术家的主观营造。总的来说,分裂的图文关系和互释的书画一体,一个侧重教化、叙事类题材的表达,一个侧重文人画意境思想的融通,在经过漫长的演变过程中此消彼长,渐与中国艺术史发展的大背景融合为一。

注释:

(1)同时我们应注意到,这种图文共存的构图模式是我们目前所看到的传世遗存的表象面貌,这种构图模式是否是画家创作的本来意图是很难确定的,也就是说在画家创作之初是否便题写文字于画面之上,或者是否是后世又添加文字所共同形成的结果。

(2)对原典知识的运用也同样不能忽视类型史的层面,即要关注特定主题概念在不同历史条件下被对象和事件所表现的方式差异,潘诺夫斯基在《图像学研究:文艺复兴时期艺术的人文主题》在论述图像分析的第二性程式特征时曾有提及。

(3)普遍认为赵伯驹应是历史上首位对桃源图主题绘画有所贡献的画家,他应是创立的该主题基本的构图模式和表现风格,即绢本着色,大青绿,长卷的形式,以陶渊明《桃花源记》原诗文本为参照,全面描绘原诗中的个场景和意象,但普遍认为并无传世真迹,仅见于著录。现存可能为赵伯驹《桃源图》的仿本有传唐李昭道《桃源图》,明代仇英的三本《桃源图》,明代王彪的《桃源图》、清代王炳《仿赵伯驹桃源图》。

(4)此本与美国弗利尔美术馆藏题宋李公麟《渊明归隐图》、台北故宫藏《归去来辞图》应都属于受同一范本影响下的临本或背临本。从形式来看,三者均为长卷形式,波士顿本与弗利尔本和台北故宫本相较有佚失;台北故宫本与波士顿本在卷轴开始均有陶渊明策杖图,只是台北故宫本陶渊明携有童子,而波士顿本没有。从绘画技法上来看,山石和树木的表现手法均有差别,精细程度也并不一致。参见傅熹年编著. 傅熹年书画鉴定集[M].郑州:河南美术出版社,1999:95.

(5)宋乔仲常《后赤壁赋图》,纸本墨笔,纵29.3厘米,横560.3厘米,现藏美国堪萨斯城纳尔逊美术馆。

[1](唐)张彦远撰.历代名画记[M].北京:中华书局,1985.

[2]周积寅.中国画论辑要[M].南京:江苏美术出版社,1985.

[3](宋)郑樵. 通志[M].杭州:浙江古籍出版社,2007.

[4](宋)苏轼.苏轼诗集[M].(清)王文诰,辑注.孔凡礼,点校.北京:中华书局,1982.