安德烈·塔可夫斯基:用电影雕刻时光的宗教圣徒

2015-05-29杨雷

杨雷

瑞典导演英格玛.伯格曼、意大利导演费里尼和苏联导演安德烈·塔可夫斯基并称为世界现代艺术电影的“圣三位一体”。所谓“圣三位一体”,其实是神学意义上的一个名词,表示独一的真神有三个不同的位格(即基督教通常所说的“圣父”“圣子”“圣灵”),但却是合一的。通俗的说,就是这三位导演的电影中都弥漫着浓烈的宗教色彩。而其中,安德烈·塔可夫斯基用诗一般的语言倾注着自己对人类灵魂执着而深切的关怀,堪称电影世界里的宗教圣徒。

安德烈·塔可夫斯基1932年生于俄罗斯札弗洛塞镇,是诗人阿尔谢尼伊·塔可夫斯基之子。在塔可夫斯基的电影中,父亲的诗作被屡屡引用,影像和诗句完美地统一,被深深地刻上了诗意的烙印,甚至他自己也说过:“我是诗人,不是艺术家。”可见家庭因素对他影响之大。塔可夫斯基1961年毕业于苏联电影学院,他被誉为“自爱森斯坦后最重要的苏联导演”,一生共拍摄了七部长片和两部短片。事实上,塔可夫斯基并非大众类型的导演,他不会打动所有的人,他只属于小众,只有一部分人会喜欢他。正如一些影评人所说:“不管是镜头语言、电影结构,还是他的内心独白,都没有任何的讨巧、迎合、媚俗。他敢于用电影来探讨人类的精神世界。”作为电影史上的大师之一,塔可夫斯基以他的诗意视角和悲悯情怀感动了无数观众,而这也是塔可夫斯基的重要意义之所在。

在塔可夫斯基看来,电影的本质在于“让一个人置身于变幻无穷的环境中,让他与数不尽或远或近的人物错身而过,让他与整个世界发生关系”。在这错综复杂的关系中,塔可夫斯基用影像捕捉着人类的精神困境,并探索救赎之道。当时苏联国内的影评人指责塔可夫斯基的影片过于晦涩,节奏拖沓,西方人则认为他在玩弄小资趣味。但塔可夫斯基自己说:“我对情节的发展、事件的串联并没有兴趣,我认为我的电影一部比一部不需要情节。”塔可夫斯基矢志不渝地顺从自己的艺术信念,并毫无畏惧地走下去,最终获得了世人的认可。在他论述自己电影理念的著作《雕刻时光》中,塔可夫斯基讲了一个意味深长的故事:“有个和尚,一步一步、一桶一桶地把水挑上山去为枯树浇水;默默相信他所作所为有其必要,他未曾片刻动摇他的信念,相信他对上帝的信仰有着神奇的力量。他活着目睹了那奇迹:一天早上,那棵树忽然活了起来,其枝丫上覆满了幼嫩的叶芽。”这正是塔可夫斯基的自我写照,也留给读者无限思索。

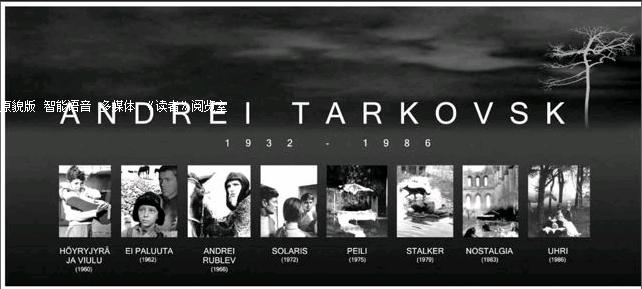

塔可夫斯基的电影处女作是在电影《压路机与小提琴》海报1960年完成的毕业作品《压路机与小提琴》,这是一部46分钟的彩色影片,主要讲述的是从五岁就开始学习小提琴的小男孩萨沙,每天花大量的时间练琴,他和小朋友宛如生活在两个世界,萨沙为此很苦闷,还要尽力躲开小朋友的奚落。有一天年轻的压路机驾驶员瑟黎卡帮萨沙解了围,他们很快成为好朋友,开始了仅有半天的友谊。瑟黎卡约萨沙晚上去看电影《夏伯阳》,严厉的母亲得知后,将萨沙锁在家中,他们的约定最终未能成行。塔可夫斯基在这部处女作中已经展露出电影语言方面过人的才华:对蒙太奇技术的娴熟运用,对色彩和音乐效果的敏锐把握。他凭借此片获得了“纽约学生电影展”首奖。

1962年塔可夫斯基完成了他的第一部故事长片《伊万的童年》,这是部苏联“解冻”时期战争题材电影代表作。影片讲述了一个名叫伊万的少年,他的父母在“二战”期间被德国纳粹杀害。怀着对纳粹的仇恨,他加入了苏联红军,当上了一名小侦察员,深入德军敌后,执行危险的任务。红军中校认为战争不是孩子的事情,欲安排他到后方上学,小伊万听了很是恼火,最后还是留了下来。在伊万的强烈要求下,中校再次让他进行秘密的侦察活动,而这一次,伊万再也没有回来。战争胜利后,中校在敌人的材料中发现了伊万的档案,发现伊万是被纳粹残忍绞死的。影片以纪实与梦幻相交叉,折射出年幼的伊万对往事无限怀恋和对战争无比仇恨的复杂心理。塔可夫斯基借助这部影片直面个体的脆弱与人生的残酷,并将触角探向人类历史。影片最大的特点在于对梦境的刻画,并多次运用了象征、隐喻和暗示的表现手法。伊万闭上眼睛便回想起和母亲在一起的快乐时光,张开眼睛心中想的便是复仇的欲望,强烈的对比反衬出战争对这个年幼的孩子所造成的巨大创伤。由于该片独特的叙事手法和视觉效果,使其荣获1962年旧金山国际电影节最佳导演奖和1962年威尼斯电影节金狮奖。

塔可夫斯基始终秉持着一种古老的信念,他认为艺术家应当承担近似上帝的使命,艺术创造不是自我表达或自我实现,而是以自我牺牲创造另一种现实、一种精神性存在。他1969年创作完成的影片《安德烈.卢布廖夫》即是对这段话最好的诠释。这部长达三个多小时的史诗作品,以章节结构刻画了15世纪俄罗斯圣像画家卢布廖夫的一生和他经历的时代动荡。卢布廖夫对社会完全丧失了信心,在探寻信仰的旅程中历尽迷茫、坎坷与创痛,数十年沉默不语,直到最终他目睹为纪念东正教先驱圣·乔治所铸造的大钟落成。在轰鸣的钟声里,他领悟到神与艺术的和谐,获得了信念的再生。影片发生的背景是俄国历史上的黑暗时期:外族入侵、国家分裂以及无休止的内战,而卢布廖夫在这种境遇下根本无法创作。他知道,不顾人世间发生的一切苦难,却创作一幅反映静谧的、属神的圣像画实在是一种欺骗。而一旦社会情况改善,国家秩序重建,他就立刻投入了工作并且完成了作品。这或许是导演自我的臆想:相信和平必将永远降临,相信上帝必将拯救我们,人类的生活必将变得更好。但他多少地带领我们走上了另一条充满希望的道路。塔可夫斯基借助卢布廖夫的形象表达他对现实的疑惑,对未来的憧憬以及对艺术家的责任以及艺术的本质的思考。这部历时两年才得以拍摄完成的鸿篇巨作却因政治原因而长期无法公映,在苏联当局的干涉下,影片被迫从戛纳、威尼斯电影节退展,直到1969年初《安德烈·卢布廖夫》才在莫斯科进行小规模的放映。

1972年塔可夫斯基根据波兰作家斯坦尼斯拉夫·莱姆写的科幻小说《索拉里斯星》改编成电影《飞向天空》,影片主要讲述了人类和自身记忆的故事。而塔可夫斯基则借此探讨科技对人的裹挟以及宗教精神的衰落,说明人只有回到生命自身,才能认清自己。三年后,塔可夫斯基拍摄了一部富有自传性色彩的作品《镜子》。影片讲述了一个艺术家的童年体验与成长。时间始于第二次世界大战爆发,跨越40年的岁月,完全吻合了导演自己的生平年代。塔可夫斯基的母亲在影片中扮演艺术家的母亲,而他的父亲,一位著名的俄罗斯诗人,在画外音中朗读自己的诗作。一系列的情节表现出从战前到战后的感受,并诗意地展示了对自己父母的回忆,其间充满了导演对时间、历史、乡村的个人思考。1979年塔可夫斯基完成了影片《潜行者》,主要讲述一个作家,一个教授,在一个向导的带领下去寻找一个陨石坠落而形成的神秘的“区”,据说里面有个“房间”能实现人的所有愿望。塔可夫斯基运用色彩转换描绘了潜意识和外部世界,由此探索灵魂的本质,说明真实或臆想的能力对疲倦不堪、矛盾重重的寻求者是无意义的,一切仅仅是在路上。

塔可夫斯基认为:“电影从来不是一种职业,而是一种道德行为。”1983年影片《乡愁》的上映说明了这一观点,影片主要讲述了一个俄国诗人到意大利寻找一位失踪音乐家的踪迹。他完全沉浸在自己的世界里,跟周遭几乎无法沟通,即便是身旁的女翻译也于事无补,但他后来遇见了一名当地隐士,大家都把他当成疯子,但诗人却在他身上看到了自己的影子。塔可夫斯基借助影片阐述了三个俄国式经典主题:压抑、流亡、救赎。电影中的疯子角色多米尼克被赋予了陀斯陀耶夫斯基的影子,他认识到道德的堕落,而别人并不自知。而作为旁观者的主人公戈尔恰科夫十分认同并最终接受了这种认识。在一种宗教使命感的引导下,在一片雾气腾腾的水边,前者自焚以期唤醒麻木的人们,而后者则因此失望于“破碎的时间”而死。在这个两个人身上体现出两种意志:对思想的追崇与牺牲,对道德的负罪感。

塔可夫斯基的最后一部作品是《牺牲》,在拍摄它的时候,他已经得知了自己的不治之症。影片讲述了评论家亚历山大在瑞典的家中过生日,和刚动完咽喉手术的6岁小儿子种下了一株树苗。这天,电台广播了发射一批核导弹的消息,一场全球性的核灾难眼看就要爆发。亚历山大突然感到心力交瘁。他独自躲进书房,绝望地向上帝许愿奉献他所有的一切,只求恢复正常的生活。入夜,他被邮局职员奥托叫醒。奥托叫他去找女巫玛丽娅,说能帮助亚历山大改变现状。亚历山大在玛丽娅的农舍里请求她的帮助,甚至威胁着要开枪打死自己。玛丽娅把他搂在怀里。第二天早晨,亚历山大似乎又有了力量。他打发众人出去,自己放火烧了房子。开来的救护车把他送进了医院。一切又恢复了正常。亚历山大的小儿子在岸边继续为树苗浇水。塔可夫斯基通过这部影片传达着他对爱,对人性和信念强有力的信心和憧憬。影片获得1986年戛纳最佳艺术贡献奖、特别评审团大奖和1987年英国金像奖最佳外语片。

瑞典电影大师英格玛.伯格曼曾这样评价塔可夫斯基:“初看塔可夫斯基的电影宛如一个奇迹。蓦然间,我感到自己伫立于房门前,却从未获得开门的钥匙。那是我一直渴望进入的房间,而他却能在其中自由漫步。我感到鼓舞和激励:终于有人展现了我长久以来想要表达却不知如何体现的境界。对我来说,塔可夫斯基是最伟大的,他创造了崭新的、忠实于电影本性的语言,捕捉生命如同镜像、如同梦境。”塔可夫斯基曾说:“一群人只为一件事情——填饱他们的肚子——命中注定会走向毁灭、衰败与敌对。”这位漂泊在电影镜像中的圣徒,以他天才般的创造力和悲天悯人的情怀雕刻着流逝的时光,并让世人重新认识自我和世界。