“想象”数学的内涵诠释与教学展现

2015-05-29黄红成

黄红成

(扬州市江都区实验小学,江苏 扬州 225200)

想象是思维的翅膀,数学是锻炼思维的体操,数学与想象关系密切。数学学习离不开想象,需要具有想象的翅膀。数学教学需要引导儿童想象,陪伴儿童飞翔,积聚儿童飞翔与振翅的力量。

一、“想象”数学的内涵诠释与特质思量

(一)价值分析

1.教学实质的彰显。关联与想象是学习和教学的实质。无论是“理解”还是“迁移”,其背后的支撑都是“联想”;而联想背后的支撑则是“世界中诸事物之间的普遍关联”与“人脑对这些‘普遍关联’的想象”[1]。学习就是学会想象,想象世间万物的关联;而教学就是教人如何去想象,想象前人如何想象“世间万物之间的关联”。如此,想象彰显了教学活动的实质。

2.数学教学的需要。想象是种形象思维,数学是“思维的体操”,想象与数学难以分离。在数学天地里,存有很多抽象和莫测的问题,充满了玄妙的图形变换和神奇的数学规律……因而,数学需要儿童发挥想象,运用想象打开思维的另一扇窗,使思维的触角从有限的视野延伸至广阔无垠的未知世界,从有限现实世界迈入无限的可能世界。

3.儿童发展的诉求。想象是儿童的天性,是儿童认识世界的重要方式。缺了想象,儿童认识事物将会显得呆板和枯燥,审视问题可能变得单一和局限;有了想象,儿童便能形成丰富的内心,延续有限的视界,变换思维的视角,使得思维的触角能够超越现实世界,甚至思接千载、视通万里……所以,在儿童的发展过程中,绝不能少了想象!

(二)内涵解读

作为一种心理活动,想象是人在客观事物的影响下,在言语的调节下,头脑中已有的表象经过结合、改造与创新而产生新表象的心理过程[2]。

数学中的想象,其内涵不仅要从心理学的角度进行阐释,也要从教育学的视角予以考量,既指学生利用原有表象形成新形象的心理过程,也应该包括学生提取记忆表象和借助学习经验进行推想、联想等思维活动。

数学想象是数学中的思维方式,包括想象在数学教学中的反映,想象方法和方式在数学活动中的体现。它与语文或美术学科中的想象,在思维的方式上相似,是改造已有表象而创造新形象的形象性思维;但是在创造的结果和内容上又存在较大的区别,语文和美术中的想象可以不受逻辑的限制而天马行空,数学中的想象则讲求事物的关联度和合理性。

“想象”数学是以数学知识、内容和问题为媒介,以教学心理学和一般教学规律与原则为基础,以提升儿童数学想象能力为目标的教学方式;是以想象方式为特色并贯穿数学活动始终,丰富儿童学习方式的教学追求,培育和发展儿童想象、推想、联想等综合能力,进而改变儿童数学学习质态,使想象成为儿童学习活动的自觉行为与思维习惯的教学愿景。

概言之,“想象”数学是基于儿童已有经验和想象表象的,是促进儿童改造和创造新表象的教学主张;是丰富儿童学习方式、发展儿童思维能力、展现学习本质的教学方式。

(三)特质思量

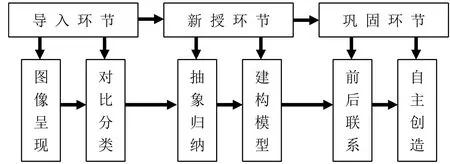

“想象”数学与一般课堂教学的基本结构相同,但是在具体教学环节的着力点上又有区别(参见图1)。从结构图中,能够显见“想象”数学的三点特质。

第一,体现知识的关联性。想象数学的课堂,儿童的想象活动是以已有的“印象”和原有的表象为基础,以印象的再现、具化、转借和表象的加工、编辑、改造等方式来参与学习活动之中,创造和衍生出新形象或新事物的思维活动。这种思维活动,是以原有表象生成新形象为特点的想象过程,是人脑对那些“普遍关联”的想象,主要体现在“导入”环节。

第二,体现课堂的生动性。想象数学的生动性,主要表现在教学资源的形象性和问题呈现的开放性上。想象时,儿童依赖的表象是形象、直观的,呈现的教学资源也是具体、可感的。课堂是流动的、非线性的。“想象”数学在关注教学生成的同时,追求适度的开放,为儿童的想象活动营造宽松的氛围,有利于儿童创造新形象和新事物。

第三,凸显教学的生长性。教育即生长。教学的目的是发展,发展即生长、提高。数学“既是儿童成长的需要,又是儿童成长的载体”。“想象”数学更利于儿童想象能力的发展,更能体现课堂教学的生长性。同时创造性是“想象”数学的显著特征之一。因为加工、改造原有表象的过程就是创造的过程。让儿童“前后联系”“自主创造”,就是意在培养学生的创新意识和能力。

图1 “想象”数学的具体教学环节结构图

二、“想象”数学的演绎方式与教学展现

(一)积累想象表象,孕育振翅的潜能

表象是想象的基础,表象的积累、丰富和加工是想象的前提。培育想象的潜能,需要着力儿童想象表象的形成、组合、积累和分类。

1.从无到有——创生表象,实现想象的前提

儿童的想象不是臆造而是依赖已有表象的,所以帮助儿童积累想象表象,是实现数学想象的前提。

数学概念通常比较抽象,文字描述或一贯遵循“生活原型——抽象概念——理解概念”的教学方式,有时不利于儿童准确把握数学概念。例如《认识小数》的教学,一般是结合“人民币元、角和长度单位分米和米”,通过单位之间分数与小数的互化,让儿童感悟“十分之几可以改写成一位小数;一位小数表示十分之几”。单位进率的模糊和感受的浅显,经常影响儿童对概念的掌握。所以可以采用数形结合的方法,将抽象的人民币和长度单位这两种素材直观成形象的图形。将一元的硬币用圆形来代替,把一米的长度用长方形来表示,通过对这两个图形的10等分来展开教学,认识其中的“十分之几可以用一位小数来表示”。这样“从无到有”的教学方式,不仅能够借助几何直观加深儿童对数学的理解,促使儿童结合直观的图形深刻感受一位小数的意义;而且将抽象的数的概念与图形结合起来,可以让儿童感悟到数与形的联系,丰富了学习方式的同时积累了数学表象,为儿童“看数想形”的想象思维提供了可能。

2.从单到丰——丰富表象,实现想象的基础

学习材料是学习数学的媒介,学习材料的质量常常影响儿童对问题的认识和对问题意义的分析。适切的教学材料和想象表象,能为儿童实现真正的数学想象支起应有的平台。

例如《乘法》的教学,教材通常呈现这样两组材料:4群小鸡,每群都是3只;3组小兔,每组2只。如果照本宣科,一方面学习材料显得有点单调(都是几个相同的数相加),儿童在相似的对象中容易知晓其相似之处,发现几个相加同数的算式特点,却没能与其他算式进行对比和甄别;另一方面也容易造成教学手段单一,不利于儿童积累丰富的数学表象,以致难以为后继学习中利用乘法的意义来分析问题打下基础。因而,需要补充诸如2组3个胡萝卜、4组2台电脑、3组2只小鸡等学习材料。因为加入了更多的学习素材,就有了分析和归类的机会,所以在加深儿童感受“几个几相加可以用乘法计算”的同时,又能够丰富学生的学习表象,能够准确把握乘法的意义及其作用。

必要的材料和表象,是儿童实现数学理解和想象的“拐杖”。有了表象的对比和辨别,就有了感受和比较的机会;有了数学表象的补充和丰富,就有了理解的平台与想象的源泉。

3.从合到分——分类表象,实现想象的条件

分类,是儿童数学学习的基本方法,也是儿童处理表象的基本形式。学习过程中的“分类”,是把两种或两种以上客观事物的表象属性、元素等特征进行归类和比较,突出和聚焦某类事物共同特征的心理活动。

例如《旋转》的教学,为了让学生认识旋转的特点和属性,区分与其他运动方式的不同,教学时,可以借助生活中很多旋转和平移的生活素材,呈现大量的旋转和移门的平移现象。让儿童先认真观察、细心体会,哪些运动方式是旋转?与移门的运动方式一样不一样?这样就帮助儿童建立了大量的旋转表象。然后再将旋转现象进行分类,有的是图形的旋转,有的是物体的旋转,钟摆的旋转与时针的旋转又有什么不一样?经过几个层次的分类,学生了解了什么是旋转,什么是顺时针旋转、什么是逆时针旋转。这样就帮助儿童积累了不同性质的生活表象,分清了不同的旋转现象,提高了学生的辨别能力。并且,这些表象的积累,也为儿童判断其他运动现象提供了标准,为后面诸如画旋转后的图形、圆的认识和实现数学想象等做了铺垫。

(二)丰盈学习方式,积蓄飞翔的力量

改造和创造新表象和新形象是想象的结果,也是想象的价值所在。培育儿童数学想象能力,需要儿童在想象中积累想象的经验,积蓄想象的力量。

1.还原表象,调动儿童再现表象

已有的表象和情境,是实现数学理解的基础。数学中的想象,通常是将已有的数学表象和生活情境加在当下的问题之上,实现“同化”和“认同”的过程。

对知识的掌握,光凭对比后对其内涵的抽象概括是不够的,还需要用其外延进行解释和验证,才能促进儿童的真正理解。

例如教学《10以内加法》时,为了让儿童牢固掌握10以内加法这一知识点,学生结合情境图中的物体的数量得出了运算的结果后,还可以让儿童说一说诸如“3+2为什么等于5?”之类的问题。面对这样的问题,儿童常常根据已有的生活经验或表象,借助如“3个苹果加上2个苹果就是5个苹果”,“3把椅子和2把椅子合起来有5把椅子”,“爸爸、妈妈和我3个人,加上爷爷和奶奶2个人是5个人”等具体事例来予以说明和解释。用具体事例说明的过程,既是儿童理解算理、掌握问题的过程,也是将头脑里的表象予以再现的想象过程。如此,不仅可以激活儿童头脑中积累的想象表象,又能够培养儿童的想象能力。

2.改造形式,引导儿童生发想象

儿童以形象思维为主,数学问题的呈现往往也是静态和单一的。采用直观教学的方式,使课堂不再枯燥,能够促使儿童改造事物的形象,借助想象来理解数学问题。

例如《乘法分配律》的教学,教材一般借助买套装衣服的问题,让儿童对得出的两种算式进行比较,再让学生举例、交流,最后总结乘法分配律,使乘法分配律的教学由图像性表征过渡到符号性表征。但由于乘法交换律与其关系结构在节点的数量和联结的方式上比较相似,所以儿童很容易将乘法分配律的关系结构纳入到乘法交换律中去,造成关系结构的错乱和混淆。[3]为此,可以帮助儿童将抽象的定律表述转化成形象的图形表示,将诸如“王大伯家有两块长方形菜地,第一块长10米,宽6米;第二块长8米,宽6米。两块菜地共多少平方米?”这类问题,通过图形来帮助儿童分析和解决问题。第一块地面积用长10、宽6的长方形面积表示,第二块地面积用长8、宽6的长方形面积表示。因为两个长方形等宽,所以既可以“先分开算再求和”或者“先算长再求积”。这种“合并图形”的教学方式,既容易说理,也将静态的算式比较转化成了动态的图形变换,而且动态的图形变换也固化了学生的认知结构,培养了儿童想象的意识,渗透了想象的方法。

3.无中生有,驱使儿童实现想象

夸张与突出是实现想象的常用方法之一,是改变客观事物的正常特征,使事物的某一部分或一种特性得以增大、缩小或突显,以致在头脑中形成新形象的过程。数学教学中的夸张,就是带领、迫使儿童主动创造新概念、新形象的活动,能够实现“从无到有”的想象过程。

例如教学《认识三角形》,如何自然、无痕地引出三角形的高,可以采用“夸张”的方式。即教学三角形的特征之后,可以话锋一转:“三角形由3条线段围成。它里面还有一些看不到的线段,你看出来了吗?”随即出示一个三角形让儿童观察。因为没有比较的对象,儿童难以“无中生有”。在儿童冥思不得其解时,再迅速出示一个与刚才三角形底边相等而高不等的三角形,进行追问:“现在你发现这条看不见的线段了吗?”由于是看不见的线段,儿童寻找时自然就排除了三条边的不同,转而把观察的视角集中到两个三角形的“高不一样”。“那你所说的高在哪呢?能在屏幕里指给同学们看一看吗?”随即教师因势利导引出高的概念。可以看出,高的出现是自然而然的过程,是儿童想象的结果,是在突出后实现的“从无到有”的结果。

4.变换视角,促发儿童感受想象

教学中,变换儿童认识事物的视角,抛弃儿童已有的认知,也不失为创举,有时可以引领儿童打开思维的另一扇窗,感受数学的神奇和魅力,领略想象解决问题的作用和方法。

例如《圆的认识》的教学,撇开常规的教学思路。教学时,可以基于高年级学生已具备了一定的想象能力,和他们对“当一条线段绕着它的一个端点在平面内旋转一周时,它的另一个端点的轨迹叫做圆”的认识,采用依次出示顶角是120度、90度、72度、60度的等腰三角形并进行旋转,分别旋转出正三角形、正四边形、正五边形、正六边形等,让学生在直观的旋转等腰三角形的动画演示中,形象地感受到:等腰三角形的两条腰越接近,底边就会越来越短,旋转的次数就会越来越多,旋转出来的正多边形也就越接近圆,而且正多边形的顶点到中心点的距离始终是相等的;另外,当两条腰如果无限接近,就会重合成一条线段,将线段以一端为中心点旋转无数次,就能形成一个标准的圆。这样的教学,不失为一种创举,不但创新了教学方式,凸显了圆的本质内涵,而且让儿童学会了想象,发展了学生想象能力。

(三)创设学习“渔场”,勃发想象的魅力

“想象”数学,需要引导儿童对问题进行“深入”和“关联”式的想象,让儿童能够自主、自觉地进行想象;加强问题辨析,科学使用想象方法,让儿童在想象中提高想象的能力。

1.放大细节,赋予儿童想象的机会

细节是课堂的细胞,也是孕育儿童想象能力的契机。培养儿童的数学想象能力,需要捕捉儿童的创新思维,放大儿童想象思维的火花,激励儿童学会想象、乐于想象。

例如教学《用数对确定位置》,在出示主题图让学生回答怎样确定行和列时,学生出现了不同的声音,在争执不下的时候,为了和平面坐标系规定相一致:横排叫做行,一般从左往右数;竖排叫做列,一般从前往后数。持不同观点的学生虽然暂时默许了这样的规定,也能正确使用数对表示物体或图形的位置。而在处理解决一道“◇在第1列第3行,◎在第3列第2行”的问题时,学生很自然地用(1,3)和(3,2)表示方格图中◇和◎的位置。然而有个学生却突发奇想地说:“如果◇的位置用数对(3,1)表示,那么◎的位置用(?,?)表示。”问题虽然不符合多数学生的思维方式,然而确是一种创新,使得其他学生对这个看似滑稽的问题有了新的认识,想象方格图旋转后的样子,以判断问题的结果。以致引发了连锁效应,让其他学生产生“如果◎的位置用(2,2)表示,◇的位置又怎样表示?”等问题。这样教学,一方面学生学会了灵活思考和创生问题,另一方面也锻炼了学生的想象能力,增加了想象的思维含量。

2.变换方向,赋予儿童想象的平台

想象有纵向和横向之分。纵向主要是指某类事物内部或某些事物之间关联的历时性的发展变化。横向主要是指某类事物与其他类事物之间的关联的同时性的发展变化。儿童的学习既要注重纵向积累更要注重横向创新。有意识地让儿童进行横向联系,由此及彼,有助于提高想象的品质。

例如平行四边形、三角形和梯形三个图形的面积计算公式,表面上看是三个不同的图形,有的是三边形,有的是四边形,教学时也是相互独立的课时。但这三个图形面积计算公式在推导上都采用了转化的思想方法,而且面积计算公式也存在内在的关联,需要帮助学生进行梳理与沟通。[4]具体而言,就是在复习平面图形面积计算时,不妨引导学生思考“平行四边形和三角形能否可以想象成梯形”,“这两个图形的面积能否用梯形的面积公式来进行计算”?经过探究,学生觉得平行四边形可以看成上底和下底相等的梯形,三角形可以看成上底为0的梯形,平行四边形和三角形的面积也可以用梯形公式进行计算。这样,既沟通了数学知识之间的联系,突出了数学知识之间的关系,又将学生思维的广度从梯形这一单个图形延伸到其他图形,实现了从整体上对三种图形面积的深刻认知,知识视野得到了拓宽,横向想象的能力也得到了锻炼。

3.加强指导,赋予儿童想象的方法

当想象成为儿童的思维习惯时,受视野和能力的限制,或受思维惯性和负迁移的影响,运用想象有时却容易让儿童产生思维障碍和分析错误。对此,需要加以辨析和比较,强调想象的方式和方法,让儿童能够正确解决问题。

旋转是常见的物体运动方式,儿童也有旋转的生活表象。但生活中的旋转多是物体整体绕“中心”的旋转,且儿童积累的旋转表象通常是比较模糊的,同时儿童观察事物时重整体而轻局部,所以在画旋转后的图形时经常凭借直觉,想象旋转后的图形的位置和形状,出现很多错误。

怎样解决这个问题?需要引导学生从整体的感知到局部的分析,从“二维绘画”到“一维分析”。旋转的图形多数是由线段围成的,要想让学生正确地画出旋转后的图形,先让学生将图形的旋转分解成与中心点连接的线段的旋转,最后再合并成图形的旋转。换言之,舍弃了对图形整体的想象,转而分解成“线段的旋转——角的旋转——平面图形的旋转”的画图过程。这样,既吻合了旋转图形的特征,又强化了画旋转后图形的方法,提高了学生利用想象方式解决问题的能力。

值得说明的是,“想象”数学的展现,在观念上需要“拨开云雾”,在方式上应该铢积寸累,在实践上也需要逐步完善和发展。而且探索中,如下感悟和观点值得秉持:

(1)想象,应成为儿童数学学习的思维习惯;

(2)数学教学,需要适当的模糊,适度的开放;

(3)给儿童想象的空间,换自己意外的惊喜;

(4)数学教学,就是教会儿童数学的想象,教会儿童数学的思维;

(5)想象,不是课堂里的“噱头”、标签,而应落实在教学的每个环节;

……

总之,“想象”数学不仅注重知识的有效传授,更注重儿童数学知识的习得和想象能力的培育。“想象”数学培养了儿童的想象能力,丰富了儿童学习数学的方式,锻炼了儿童“展翅”的能力,积聚了儿童展翅飞翔的力量!▲

[1]徐文彬.关联与想象是学习与教学的实质[J].江苏教育:小学教学,2013(9):1.

[2]张奠宙,陆志平.数学课程与教学论新编[M].南京:江苏教育出版社,2011(12):378-388.

[3]黄红成.培育“想象”:数学教学对儿童的应有关怀[J].中小学教师培训,2012(4):47-50.

[4]黄红成.数学,能赋予儿童什么?[J].教学与管理,2014(5):50-51.