无罪辩护效果实证分析

2015-05-25成安

成安

(西南民族大学 法学院,四川 成都 610041)

无罪辩护效果实证分析

成安

(西南民族大学 法学院,四川 成都 610041)

辩护效果是考察无罪辩护的重要指标。实证研究表明,无罪辩护效果可能表现为侦查阶段的销案,起诉阶段的不诉和审判阶段的无罪判决、撤诉等,呈现出独特的中国面貌。一方面,由于无罪处理制度空间狭小及不当的辩护策略等因素使得我国的无罪辩护效果很差,无罪辩护意见很难被官方采纳,其中以无罪判决尤为明显;另一方面,律师的努力和官方在法律与外部压力之间的能动作用,使得无罪辩护对刑事案件的处理产生一定影响,表现为对起诉阶段案件定性及审判阶段量刑的影响。

无罪辩护;效果;实证;解释

有关无罪辩护率的研究表明,虽然无罪辩护率低下能够反映出一定的问题,但尚不全面,还需要从结果角度进一步评估实践中无罪辩护的效果,方能较为全面地反映刑事辩护存在的问题及原因。①

本文实证分析的素材来源是S省C市T区公检法三机关的实证调研和C市部分从事刑事辩护业务律师的访谈,辅以其它全国性或地方性的素材。②需要说明的是,这里所使用的“无罪”乃是广义上或程序意义上的无罪,不仅包括狭义的判决无罪,还包括侦查、起诉阶段的无罪化处理,即表现为侦查阶段的撤销案件,起诉阶段的不起诉,审判阶段的终止审理或宣告无罪。因此无罪辩护涵盖整个刑事诉讼过程。此外,从近年来法院判决情况来看,无罪辩护还对量刑有重大影响,因此量刑也是考察无罪辩护效果应当关注的问题。

一 实践中的无罪辩护效果

很明显,现行法律仅规定了无罪辩护的权利以及不同诉讼阶段无罪处理的情形,并没有无罪辩护的效果应该如何的问题。因此,在根本上,与无罪辩护率研究一样,无罪辩护效果也是一个理论问题。理论界普遍认为,与国外绝大多数法治国家相比,我国无罪辩护率较低,无罪辩护效果很差。③

(一)审判阶段无罪辩护效果:无罪、轻判与撤诉

就全国性数据而言,成功的无罪辩护率极低。1998年至2002年五年间,人民法院共审结一审刑事案件283万件,对不构成犯罪的1万多名自诉案件被告人、1.7万名公诉案件被告人依法宣判无罪,所占比例不到1%。[1]2003年至2007年间,全国一审刑事案件无罪判决率仅为0.333%,无罪辩护成功率呈下滑趋势。[2]而对T法院2007年至2010年四年间有律师做无罪辩护的54个案件分析表明,无罪辩护既对定罪有影响,也对量刑有影响(参见表1)。应当说,无罪辩护从被告人的角度讲效果很一般,没有一个被告完全判决无罪。这一点与人们通常的认识完全一致。但是,从部分罪名无罪和量刑的角度来看,无罪辩护的效果又并非想象的差,因为部分罪名无罪的被告有10名,从总人数比例来看高达13.7%,获得较为轻缓的量刑的有32名,其中包括免处、实报实销④、缓刑、从轻减轻处罚,等等,比例高达43.8%。当然,对量刑的影响不能说都是无罪辩护的效果,也可能受自首、立功等量刑情节的影响,甚至从判决书的表述中很难判断是否受到无罪辩护的影响。不过从对法官的访谈中了解到,实践中很难做出真正的无罪判决,法官在实践中大多遵从“疑罪从轻”的原则进行判案,无罪辩护会影响法官的自由心证,对量刑的影响比较大。⑤应当说,这种有罪轻判的做法,颇具中国特色。

表1 T区审判阶段无罪辩护效果

值得注意的是,虽然在T区法院没有一件案件因为无罪辩护导致检察院撤诉,但是这一现象在其他地方却极为普遍。有实证研究表明,全国有相当比例的案件是以撤诉解决的,检察机关撤回公诉绝大多数是基于事实和证据方面的原因担心法院以证据不足作出无罪判决。[3]这一结论也由实务部门的研究报告进一步印证,如广州市人民检察院的研究报告指出“大部分撤诉案件是法院认为可能判决无罪并建议检察机关撤诉的”[4]。虽然没有确切的证据表明是因为律师的无罪辩护引起了撤诉,但是从经验来看,绝大部分“事实和证据发生变化”应该系律师无罪辩护所引起。看来,如果将撤诉或部分撤诉计入无罪辩护效果参数的话,无罪辩护的效果应当比人们通常想象的还要好些。

(二)侦查、起诉阶段无罪辩护的效果:销案与不起诉⑦

对于无罪辩护在侦查和起诉阶段的效果,采取问卷结合访谈的方法进行调查。在对律师的问卷调查中,当问到“您认为哪个阶段无罪意见的提出最能影响案件的处理结果”时,在回收的40份有效问卷中,具体分布如下⑧:

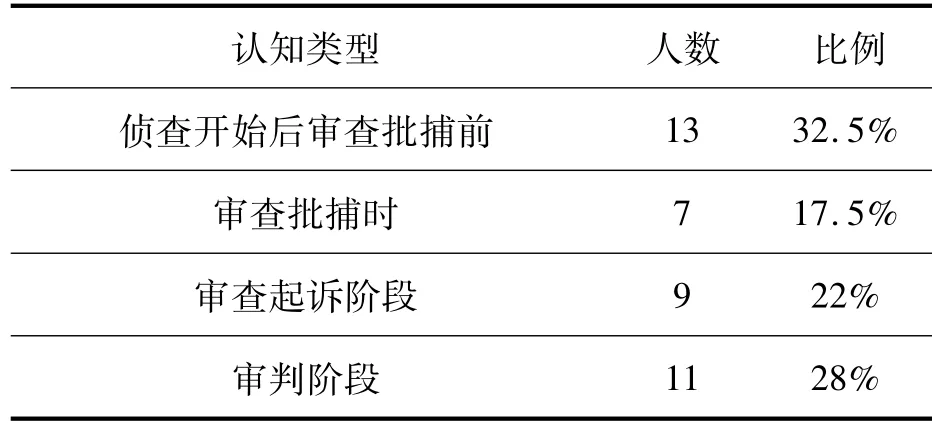

表2 哪个阶段提出无罪意见最能影响案件的处理结果

从表2可以看出,认为侦查阶段最能影响案件处理的占50%,而认为在审查起诉阶段和审判阶段的则分别占据22%和28%。一方面,虽然侦查阶段无罪化辩护空间确实较大,但现实中的无罪化处理却并非由辩护律师的无罪辩护引起。对T公安局的访谈表明,侦查阶段的无罪化处理案件大部分是侦查机关依职权进行的,侦查阶段律师介入案件的比例很低,且获取无罪证据及信息的能力相当有限,因律师无罪辩护导致销案的情形极不普遍,即便有,也多为律师利用自己的人脉关系绕开法律获得信息所致。另一方面,就审查起诉阶段无罪辩护的效果而言,虽然总体效果仍然一般,但是相对于审判而言,律师的无罪辩护在定性上的效果较好。在T检察院,2010年起诉阶段律师介入比例高达60%,律师与公诉人交换意见的达到80%左右,律师交换无罪意见的比例达到15%。从结果来看,在2010年,检察院让公安撤回的有10件,不起诉的案件有8件,合计达到5%。⑨绝对不起诉的有3件,其中2件有律师参与并提供无罪意见。从这个角度判断,起诉阶段律师无罪辩护的效果在无罪化处理的定性结果上都较审判阶段更好。

二 影响无罪辩护效果之消极因素

前述分析表明,无罪辩护的效果虽然总体较差,但并非人们通常所想象的差。更有意思的是,在中国刑事司法实践中,官方对无罪辩护的最终处理方式,与我们通常所知晓的西方的那种要么有罪要么无罪的二分结果颇为不同,而是呈现出极为独特的中国特色。也就是说,我们所看到的是一幅与前人所见、域外所闻极为不同的图景。

(一)制度根源:狭小的无罪化处理空间

就制度根源而言,当前制度下,无罪化处理的空间非常狭小,因此无罪辩护的效果不可能很好。可从刑事诉讼制度目的、刑事诉讼权力构造、具体的诉讼规则、内部考核和错案追究制四个层面对此展开考察和分析。

1.偏向于控制犯罪的刑事诉讼目的。长期以来,中国刑事司法制度始终在控制犯罪和保障人权之间徘徊,并更倾向于优先打击或者控制犯罪。[5]79实践中,公安、检察官、法官打击犯罪重于权利保护的司法观念根深蒂固,被追诉人的权利保护得不到应有重视,为了实现打击犯罪的目标而损害被追诉人权利的行为还大量存在。即使是其中角色最为中立的法官也同样以打击犯罪为己任,通常情况下,绝大多数法官都倾向于追诉犯罪,将揭露犯罪和惩罚犯罪作为自己的职业目标,并竭力在审判阶段防止有罪的被告人逃脱法网。[6]58这一点对无罪辩护的效果有重要的潜在影响,它实际上大大压缩了无罪辩护成功的可能性。因为既然刑事诉讼的目的都偏向于控制犯罪而非保障人权,那么在律师提起无罪辩护的情况下,官方出于实现刑事诉讼目的之需要,当然更可能“挑无罪辩护的刺”而非去确认指控存在问题,无罪辩护的成功率也就不可能很高。调查发现,不少检察官、法官对辩护方提供的无罪辩护证据直接予以拒绝或无视,对律师的无罪辩护意见不做回应等,其实都反映了控制犯罪的刑事诉讼目的对无罪辩护效果的潜在影响。

2.一体化的刑事诉讼权力构造。长期以来,中国刑事诉讼制度形成的是一种以侦查为中心的一体化的权力结构。[7]这种公检法“三位一体”的司法制度模式使得我国刑事辩护权边缘化。实践中,这种刑事诉讼的权力构造对于无罪辩护效果的影响在于:一方面,“侦查中心主义”使得起诉和审判在很大程度上沦为对侦查和起诉材料的确认和验证,在事实认定的过程中,重点关注控方材料自身的完整性、可靠性和自洽性,而不会重视辩方基于无罪辩护对控方材料的可采性以及可信性的质疑;另一方面,一体化的权力结构与侦查、起诉机关内部关于定罪率等考核机制结合,使得他们之间往往配合多于制约,信任多于监督。这点在访谈中也得到印证,比如针对证据上存在瑕疵的案件,控方在定罪率这样的硬性考核指标下,往往会采取多种正式或者非正式的途径促使法官配合控方的指控;而处在这种权力结构中的法官往往也顺水推舟作出一定的让步,对于某些证据形式上的瑕疵不予深究或者仅要求控方以类似“情况说明”的方式弥补,甚至对个别从证据上看难以定罪且律师作了无罪辩护的案件,仍然以控方证据为依据进行定罪量刑。

3.不甚完善的相关程序规则和制度。如果说刑事诉讼目的和刑事诉讼构造对判决形成司法过程的影响还是比较间接的话,那么刑事诉讼具体规则的缺陷则具有更为直接的影响。其一,由于非法证据排除规则存在问题,使得律师因程序违法提起的无罪辩护几乎没有实质性效果。其二,规则的可选择执行使得法官在律师提出无罪辩护之后,可以规避律师提出的问题,有选择地适用案件材料和信息,从而化律师的无罪辩护于无形。⑩其三,由于证人不出庭作证,律师偶尔取得的与控方冲突的证据无法核实真假,在前述刑事诉讼目的、刑事诉讼构造以及认知倾向的影响下,官方不可能选择相信律师提供的无罪辩护证据。其四,在程序性制裁措施阙如的前提下,采纳和采信证据实际上都成了法官的事实裁量权,这使得其对无罪辩护采取忽视的态度几乎不存在风险。其五,决策不说理制度的存在,大大减轻了官方面对无罪辩护的论证压力,减弱了无罪辩护对官方所具有的约束力。

4.不合理的内部考核和错案追究制。单位内部考评机制和错案追究制度的存在,使得无论是警察、检察官、法官还是“公检法”三机关都与刑事案件的裁判结局存在一定的厉害关系。从案件裁判结局对个人的影响来说,由于法院、检察机关都实行“错案责任制度”,负责办案的法官一旦遇有上级法院将案件发回重审、改判或者再审推翻的情况,检察官一旦遇有法院判决被告人无罪的情况,就有可能被追究错案责任,轻则被扣减奖金和失去评先评优的机会,重则丧失职业前途。[6]62尤其是国家赔偿制度的存在,法院一旦做出无罪判决、上级法院一旦改判被告人无罪,公安机关就可能构成“错误拘留”,检察机关可能构成“错误逮捕”,法院则可能构成“错误判决”。这些机构都可能因此作为“赔偿义务机关”,承担赔偿责任。[6]62内部考核和错案追究制的设计对无罪辩护效果产生了重大影响,它让警察、法官、检察官及公检法机关与案件的结果有着直接的厉害关系,无论是对批捕率、还是起诉率、定罪率的评价标准还是错案追究评价标准都对无罪化处理持否定的态度,因此就注定以实现自己利益最大化扩张和最小化损失作为职业活动的最高目标而难以采纳无罪辩护意见,尤其是审判阶段的无罪判决代表着绝对的“错案”,无罪辩护在内部考核和错案追究制的压力下很难展现出良好效果。

(二)不当的辩护策略和方法

我国目前的司法环境及社会环境不利于无罪辩护确实是重要原因,但律师辩护策略及方法的选择不当也是影响无罪辩护效果的因素之一。主要存在五个方面的问题:

其一,是否对案件做无罪辩护选择不恰当。选择做无罪辩护这种有挑战的辩护方式是一种能力的体现,但很多不宜进行无罪辩护的案件为了迎合委托人也选择无罪辩护,又缺乏证据和法律的支撑,引起法官的反感,认为是哗众取宠,取悦当事人,不仅起不到正面作用,反而可能产生负面效应。而有一些案件本有机会提出无罪辩护意见,但律师又考虑到无罪辩护意见很难被采纳,而畏首畏尾不敢提出从而错失良机,因此律师对案件的正确把握是关键。

其二,提出无罪辩护事由不当。虽然从多个角度都可以提出无罪辩护,但准确把握入手点是关键。在我国目前进行程序性辩护很难,要仔细对案件及证据进行考虑,随意地提出程序性无罪辩护,很有可能在法官的自由裁量范围内量刑受到影响。

其三,在审前程序中没有把握无罪辩护时机。目前律师辩护的重点集中在审判阶段,而对审前程序的介入不够积极,也缺乏与办案人员的交流沟通,部分律师的思想还停留在以前公检法对律师的敌视态度,随着法律法规的健全和司法改革的进一步加深,他们的思想也在慢慢发生变化,正常的沟通和交流对案子进行探讨也是受到欢迎的。

其四,无罪辩护没有建立在对案件全面把握之上。无罪辩护应建立在对案件全面把握基础上,但部分律师的无罪辩护缺乏对案件的了解,也以律师权利保障不力为借口不深入把握案件,比如有律师在审判阶段阅卷两次,在批捕阶段向检察官提交书面材料,在审查起诉阶段跟检察官交流,不放过任何一个可以增进对案件了解的路径,不放过任何有利于委托人的机会。专业的态度是刑事辩护律师最重要的一点,而一些律师在困难面前想的是如何通过“勾兑”的方式解决问题,不是从专业的角度寻找机会。

其五,缺乏对法律法规的收集及对已有案例的了解。收集全面的法律法规也能提出有价值的无罪意见的条件之一,一些律师缺乏对法律法规的全面收集,从而失去很好的无罪辩护机会。我国虽然不是判例法国家,但上级法院已有案例对下级法院仍然有非强制性的约束力,平时多积累,在辩护中能找到相似的案例具有很强的说服力。在提出无罪意见时将收集的案例和法律法规提交给办案人员,为他们做一些法务助手的事务对案件的处理结果有百利而无一害。

三 影响无罪辩护效果之积极因素

虽然受到了制度空间和官方认知倾向及不当辩护策略的影响,但是正如已经看到的,无罪辩护的效果并没有想象的那么差。事实上,通过无罪辩护,许多嫌疑人、被告人虽然几乎都被判决有罪,但却只受到极轻的处罚。

(一)辩护律师的努力:职业胆识与谋略的共同作用

从我们调查了解的情况来看,只要提起了无罪辩护,绝大部分律师都会认真准备并收集各种可能判决无罪的信息。可以说,没有辩护律师的努力,不少嫌疑人、被告人就不可能获得“无罚化”的处理。除了常规的质证、法庭辩论之外,根据我们的调查,律师所做的比较有效果的努力还包括以下几个方面。

1.竭尽所能与公检法三机关主办人员交换无罪意见。辩护律师在会见被追诉人了解到的无罪情况并有意提起无罪辩护的,通常会与警察、检察官交换意见。辩护律师提出的无罪意见会动摇侦查人员的信心,从而认真考虑是否对案件做无罪化处理。通过对相关主体的访谈和问卷调查了解,在侦查阶段与侦查人员交换无罪意见是最能影响案件实质走向的一种方式,效果远远超过后续诉讼阶段中提出无罪意见。因为这一个阶段大量案件证据还没有达到证明标准,无罪辩护空间是最大的。与检察官的交流则会对是否起诉有着重要影响。调研发现,与律师的交流能够坚定检察官作不起诉决定的决心,即使案件最终起诉,律师介入时间提前对公诉人也是有帮助的,因为既然在审查起诉阶段律师提出无罪意见,那么在法庭上律师一般会坚持无罪辩护,检察官了解律师的辩护思路后,可以打有准备的仗。与法官的交流,除了常规的通过庭审向法官传递无罪信息之外,还有与审判人员在法庭之外的沟通。众所周知,我国目前在很大程度上仍然是“熟人社会”,法庭之外非正式的温和型沟通探讨效果很多时候远超过法庭上剑拔弩张的辩论。接受访谈的一位律师谈到在开庭前可以准备与本案件有关的法律法规及相似案例交给法官,法官提前阅读后对案件的审理有参照价值。访谈中一位法官坦承:“案件不走到开庭那一步,竞技大幕没有拉开之前,无罪意见只要有价值有根据的都容易被接受,一旦开庭审理,控辩双方对垒,受到多方面因素的制约,案件基本就定型化了,很难做出无罪判决,只能采取其他折中方式妥善解决。”

2.敢冒风险收集无罪证据。虽然实践中律师调查取证的意愿并不强烈,从而直接影响到无罪辩护的提起,但是律师一旦提起无罪辩护,仍然会尽力去调查取证。对T法院四年的案件统计表明,在作无罪辩护的73名被告中有21名被告的律师收集了证据,其中20名律师自行调查取证,有1名被告律师申请法院调查取证获得成功。分析表明,提取证据对于无罪辩护的效果有着很大的影响。在相当程度上,正是律师冒着极大风险调查取证,提升了无罪辩护的实际效果。

3.阅卷技巧。阅卷是律师了解案件信息最全面最有效的方式,辩护律师可以通过阅卷了解到被追诉人无罪的信息。因此,律师往往愿意在阅卷上下足工夫。受访律师都强调,在无罪辩护时阅卷都会做到认真细致,避免走马观花,挂一漏万。不论案情多么复杂,卷案材料如何浩繁,都一定会逐字逐句阅看,防止有利于辩护的材料漏掉。针对目前审前由于“主要证据复印件主义”而导致阅卷可能不全面的问题,有律师在法院审判阶段采取“两次阅卷法”:一次是在开庭前,一次是在开庭后。开庭后的阅卷信息基本完善,因为开庭过程比较仓促,对证据质证的意见也不够充分,在开庭后再次阅卷有充分的材料作为基础,可以在之后的庭审中提出更有价值的辩驳意见,如果案件只开庭一次的也可以在之后提交的辩护词里进行充分的说理,对案件的最终判决仍然具有重要意义。实践表明,这样的阅卷对于获取无罪信息,提高无罪辩护效果有着很大的正面影响。

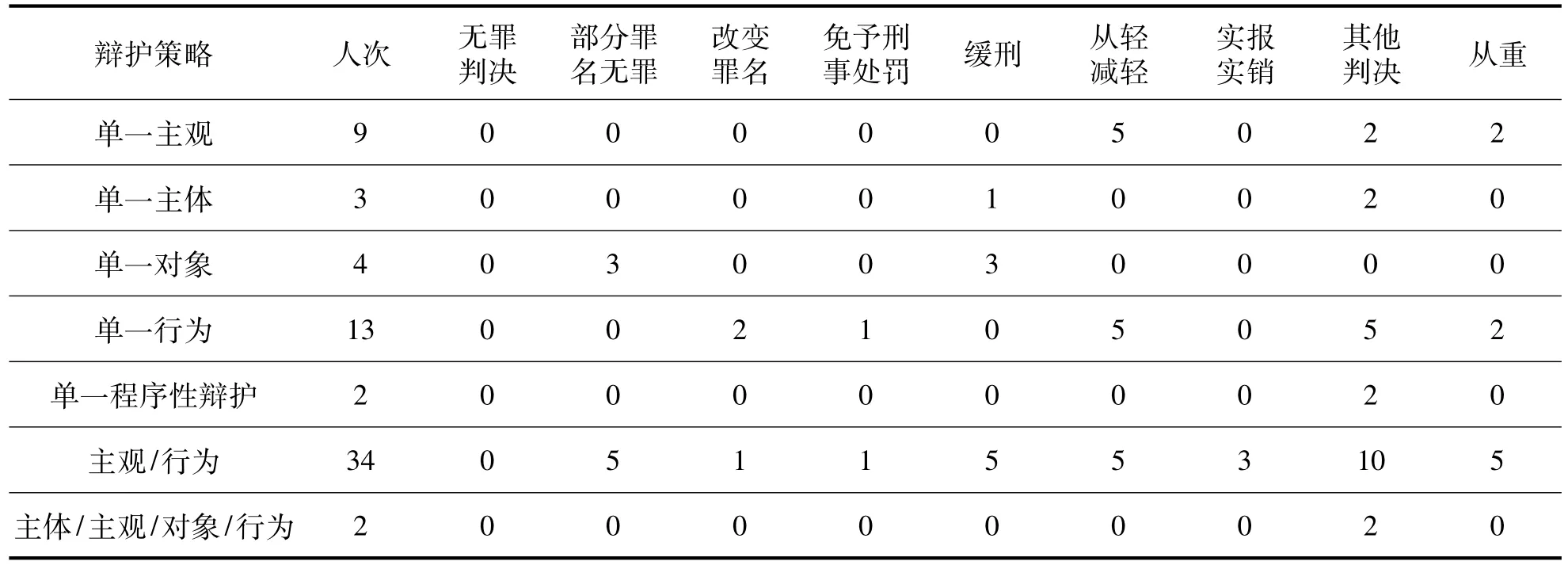

4.合适的辩护策略。从调查的情况看,虽然影响案件的因素众多,但辩护事由也同样是其中之一,这是无罪辩护技巧的一种展现方式。从统计上仍然可初略地看出辩护策略与案件处理结果之间存在的某些联系(参见表3)。调查发现,单一就程序性违法进行辩护的案件2名被告在案件处理的结果上都不理想;就对象进行的单一辩护判决结果则相对理想,4名被告的律师就对象进行的辩护中,有3名部分罪名无罪,最终有3名获得缓刑。在笔者看来,正是律师选择了恰当的辩护策略,一定程度上提高了无罪辩护的成功几率。

表3 无罪辩护策略与无罪辩护效果情况表

(二)能动的公安、检察官与法官:在法律与外部压力之间的权衡

上述考察表明,官方在对待无罪辩护时,受到了不少制度的束缚同时也受到了一些潜在的认知倾向的影响。他们似乎都是被动的,或者是无意识的。那些与无罪辩护相关的并非纯粹的无罪判决如“实报实销”判决、部分缓刑判决以及检察院的部分撤诉、部分不起诉和公安的部分销案又如何解释呢?他们为什么要采取这些在法律并不完全妥当的处理方式?

1.官方对利益各方想法的掌握和利用

对于并非纯粹的无罪判决如“实报实销”判决、部分缓刑判决以及检察院的部分撤诉等,嫌疑人、被告人为什么会接受这样的结果(毕竟是有罪的)?相关的干预方为什么会接受这种轻判的结果(干预被打了折扣)?通过观察和访谈发现,检察官、法官之所以能够通过“有罪轻处”等形式使绝大部分判决结果为各方所接受,主要是因为法院掌握了如下两点:

一是法院注意到了两个促使被告人接受这种判决的因素:一是法院判决被告人免予刑事处罚、缓刑或者刑期与羁押时间相抵,许多被告人不但当庭表示接受判决,而且还会对法院和法官表示感谢,原因是“缓刑就相当于没有判”,“看守所条件太差,被告人害怕回去”,“关了很长一段时间,现在终于判决了,解决了一个长期的心理负担”;二是上诉成功率极低,使得被告人认为“相对而言缓刑等已经是一个不错的判决”,“上诉划不来”。

二是法院意识到了一种使权力结构接受这种判决的有利因素,即一方面,“地方领导往往不懂法律,尤其是不懂具体案件的处理包括定罪和量刑”,所以在对具体的案件施加影响的时候,“往往措辞比较含糊”,一般情况下只要检察院、法院在定性上考虑了地方的意见,地方也就不会“格外怎么样了”;另一方面,对于检察院和公安而言,一般只要在定性上判处有罪,为检察院避免了国家赔偿和不利考核,检察院自然心领神会,一般情况下当然不会因量刑问题而抗诉。

从对无罪辩护案件的定罪和量刑所考虑的因素来看,检察院、法院实际上是充分利用了老百姓的一般法律文化心理,利用了现有制度给老百姓造成的风险压力,利用外部干预力量在专业知识上的不足,以及利用了检察院害怕国家赔偿的心理,来成就法院判决在各方的可接受性。

2.官方基于组织利益的策略化出击

从法院的角度来看,如果能够通过定罪与量刑之间的巧妙搭配实现各方的妥协,消灭无罪辩护可能带来的风险自然是再好不过的事情。这时法院一般会采取以下策略:

一类策略是针对被告人及其亲属上诉上访的。这种策略一般又有两种形式:一种形式强调法律的刚性,比如暗示被告人“这个案子在法律上是‘铁案’,到哪个法院都一样”;一种是有意识的利用地方政府对法院干预所造成的舆论效果,来尽可能的防阻被告人的上诉或者上访,例如通过律师转告被告人,“你这个案子受到了某(不会说出具体的名字)领导的高度关注,现在我们这么判决,对你来说已经相当不错了”,等等。

另一类策略是针对外部干预特别是地方政府干预的,这种策略一般表现为潜意识的利用当前的法治话语,来为自己的判决寻找合法性理由,以使自己的判决在地方或者上级法院的“过问”中处于有利地位,比如一位法官就告诉我们说:“现在讲依法治国,依法行政,尽管地方领导不懂法,但是他们都知道不能明显的与这些口号相违背,而是跟着象征性的喊这些口号,所以当地方以某些法律以外的因素来干预我们的判决,比如说对于明显定不起的案件,要求我们定,我们拿这些上得了台面的口号有时也还是可以在一定程度上抵挡一下。不过不到万不得已的时候,我们一般都不会以这种方式来解决问题,因为大家都明白这些口号在实际生活中究竟是怎么回事”。

可以说,法院的这一套特殊的生存技术还是很有实效的,从调查了解的情况来看,绝大部分无罪辩护案件最终都被做了有罪处理,其中实际上不乏“确实定不起”的案件,但是却只有一个案件的被告人上诉,没有一个案件的被告人亲属上访,这对于该院刑庭来说,已经是一个不小的成绩了。据一位法官说,刑庭也在很大程度上因此成了该院院长“最放心的庭室”之一。当然,需要强调的是,也存在一些案件,在这些案件上,这一套定罪量刑的技术并不管用,比如对于在证据上存在问题的案件,相关方面“口气很硬”,不仅要求定罪,而且要求重判,遇到这种案件,法院一般也就只能照办。

我们看到,一旦在定性上没有什么争议,量刑实际上就成了法院游刃有余的“资本”和工具,而正是在巧妙的量刑技术之下,法院的判决似乎具有了“人情味”,因此也就得到各方力量进一步的认可和接受。从以上法院刑事司法判决的实际做法来看,我们似乎看不见什么法律形式主义,也看不见什么法律工具主义以及某种程度上的“直觉主义”,看到的只是法院通过巧妙的定罪量刑技术实现了判决的可接受性。这是一种基于实践的实践技术,似乎并没有什么特别的理论深度,或者用孙斯坦教授的话说,这是一种“未完全理论化”的技术。[8]在我们看来,无罪辩护的“有罪轻处”、撤诉等现象,正是在这种策略化出击的保驾护航下得以存在并日益常态化。

结语

通过实证考察和分析,无罪辩护效果与学界的通识不尽一致。一方面,由于无罪处理制度空间狭小、不利的认知倾向及不当的辩护策略等因素使得我国的无罪辩护效果很差,无罪辩护意见很难被官方采纳,其中以无罪判决尤为明显;另一方面,律师的努力和官方在法律与外部压力之间的能动作用使得无罪辩护的效果却又非想象的差,这体现在起诉阶段无罪辩护对案件定性的影响较大,而审判阶段无罪辩护的效果除了体现为无罪判决之外,还可能表现为公诉机关撤诉或影响量刑。对于被告人无罪的公诉案件法院并不是采取无罪判决方式,而是通过检察机关撤诉的做法,实现对被告人的无罪处理;更多时候,官方并不是通过无罪处理来回应被告方的无罪辩护,而是采取有罪轻判、定罪免刑(缓刑)的方式来体现无罪辩护效果。官方对无罪辩护的这种处理方式与我们通常所知晓的被告人要么有罪要么无罪的二元结果不同,呈现出极为独特的中国特色。

注释:

① 参见成安:《无罪辩护实证研究:以无罪辩护率为考察对象》,《西南民族大学学报(人文社会科学版)》2012年第2期。

② 对T区公检法机关的调查进行了两次:一次是关于无罪辩护率和无罪辩护效果的调查,调查较为详细,本文的主要素材均来自此次调查,所调查的年份为2007-2010年,查阅了几乎所有案卷和报表等材料,并对公检法机关进行了集体座谈和个别访谈,同时发放相关问卷;另外一次是关于认罪率的补充性调查和访谈,抽样了1988年、1998年和2008年的案件各50件。

③ 关于无罪辩护效果差的观点,主要基于无罪判决率的比较。比如,统计数据表明,在加拿大魁北克省,八个人中就有一个人有机会被法官或陪审团裁决为“无罪”,而在加拿大的其他地方,一百人中有一个人有此运气。参见《魁北克成为全国刑事犯罪无罪率最高省份》,http://info.reddeerchina.com/a/hongluzixun/ canadanews/2010/0822/1765.htm l。日本可能是唯一的较中国无罪判决率低的法治国家和地区。参见王太:《日本的无罪率》,载《国外法学》1986年第5期。

④ 实报实销是指被告人已经被关了多久、就判处多长刑期。

⑤ 这点在陈瑞华教授主持的调查中也得到了印证。参见陈瑞华主编《刑事辩护制度的实证考察》,北京大学出版社2005年版,第124页。

⑥ 从重量刑是由于被告及其辩护人作无罪辩护而导致认定为认罪态度不好引起的。尽管近两年要求不能将被告认罪态度不好作为酌定从重处罚情节,判决书也不能出现类似表述,但在2009年的案件中还是有2例以认罪态度不好而从重处罚的案件,2010年没有1例。但受访法官表示,虽然判决书中没有从重处罚的表述,但认罪态度仍然影响法官的自由裁量权,在量刑指导意见出台后,认罪态度不好仍然影响到法官10%的量刑自由裁量权。也就是说“其他判决”的14件案件不排除部分是因为认罪态度不好而从重处罚的情况。

⑦ 有实证研究发现,取保候审等强制措施在实践中被赋予案件的无罪处理功能。参见左卫民等著:《中国刑事诉讼运行机制实证研究》,法律出版社2007年版,第135-138页。

⑧ 有1名律师选择多选,认为审查批捕、审查起诉阶段及审判阶段效果都好,但由于本题原意是要考察哪个阶段效果是最好的,因此这份问卷在这一选题中视为无效问卷。

⑨ 在审查起诉阶段公安撤回而不采用不起诉的原因是:考评制度的影响下,检察机关需要控制不起诉率,因而由公安采取变通的方式撤回案件。

⑩ 选择性执法可以说是中国法制的某种整体性特点,相关讨论,例见戴治勇:《选择性执法》,载《法学研究》2008年第4期。

[1]最高人民法院工作报告(2003年)[EB/OL].(2003-03-22)[2015-03-01].http://news.qq.com/a/ 20100311/002087.htm.

[2]最高人民法院工作报告(2008年)[EB/OL].(2008-03-18)[2015-03-01].http://www.npc.gov.cn/ npc/xinwen/2008-03/18/content_1538720.htm.

[3] 陈学权.对“以撤回公诉代替无罪判决”的忧与思[J].中国刑事法杂志,2010(1).

[4] 广州市人民检察院课题组.关于撤诉案件和无罪判决案件的调查报告[J].中国刑事法杂志,2003(5).

[5]左卫民.在权利话语与权力技术之间:中国司法的新思考[M].北京:法律出版社,2002.

[6]陈瑞华.程序性制裁理论[M].北京:中国法制出版社,2005.

[7]左卫民.价值与结构:刑事程序的双重分析[M].北京:法律出版社,2003.

[8]孙斯坦.法律推理与政治冲突[M].金朝武,等译.北京:法律出版社,2003.

〔责任编辑:许 洁〕

Em pirical Analysis of the Effect of Non Guilty Defense

CHENG An

(Law School,Southwest University for Nationalities,Chengdu 610041,China)

Defense effect is an important indicator of non guilty defense.Empirical studies show that non guilty defense demonstrates distinct Chinese characteristics bymanifesting the close of a legal case at investigation stage,non-prosecution at prosecution stage and sentence of not guilty and nol-pros at trial stage.On the one hand,non guilty defense usually cannot have ideal effects,and the accused can rarely get an advocacy of innocence,let alone non guilty sentence because of the little space for non guilty disposition and the undeserved defense strategies.On the other hand,non guilty defense produces effects on criminal cases under the dynamic role between the defense counsel and the judicial personnel,which is shown by the effecton measurement of penalty at prosecute and trial stages.

Non guilty defense;effect;empirical study;explanation

D925.2

A

1671-5365(2015)07-0071-09

2015-05-08

成安(1976-),男,四川资阳人,讲师,博士,主要从事刑事诉讼法学、律师制度研究。