发展、安全、法制:邓小平的公平正义观

2015-05-25李德刚李海威

李德刚,李海威

(1.哈尔滨学院 政法学院,黑龙江 哈尔滨 150086;2.吉林大学 马克思主义学院,吉林 长春 130012)

发展、安全、法制:邓小平的公平正义观

李德刚1,李海威2

(1.哈尔滨学院 政法学院,黑龙江 哈尔滨 150086;2.吉林大学 马克思主义学院,吉林 长春 130012)

邓小平从党和人民的立场出发,形成了自己的公平正义观。对此,许多学者将其概括为不断满足人民利益需求,实现“共富”与“发展”。其实,除此之外,它还应包括两个重要方面:一是要努力维护国家主权和领土完整,为公平正义的实现构筑一个外在的安全环境;二是要加强和完善法规制度建设,为公平正义构筑一个内在的制度环境。邓小平的公平正义理念始终围绕现实的中国国情,不好高骛远;同时始终关注人民,体现为人民服务的宗旨。这启示我们:追求公平正义,既不能超越现实条件,又不能远离人民;既要努力夯实公平正义的经济基础,又要注意创造实现公平正义的条件。

邓小平;经济发展;安全外环境;法制内环境;公平正义

公平正义就是指在特定时空下,按照特定标准和规则,人们能够得到其应得的诸如政治社会权利、经济成果等利益的合情合理状态。它是中国特色社会主义的题中应有之意,是中国共产党不懈追求的重要价值目标。对此,中共十八届三中全会明确指出,开拓中国特色社会主义事业广阔前景要“以促进社会公平正义、增进人民福祉为出发点和落脚点”[1]2。改革开放以来,我们已经取得举世瞩目的成就,人民也从中得到切实的实惠,但是伴随改革的不断深入,我们正面临大量社会问题。这些问题严重影响党和人民对公平正义的认识和评价。对此,我们要从维护公平正义的立场出发,对其认真处理。在此过程中,邓小平的公平正义思想对我们有着重要的指导意义。

一 邓小平公平正义观的内涵

邓小平在中国革命、建设,尤其是改革开放过程中,面临并处理过大量问题,涉及诸多领域。在此过程中,他逐渐形成了自己的公平正义观,其内容可能指向不同领域和问题,但通观起来,以下几个方面比较突出。

公平正义的实现要以发展生产力、提高人民生活水平为现实落脚点。关于邓小平公平正义思想的研究,当前能够看到的有200篇左右的学术成果。通观这些成果,突出集中在两个“点”上,就是“共富”和“发展”,有的学者甚至认为发展是最大的公平正义。对此,笔者持认同态度。“共富”要通过发展生产力,而“发展”主要体现为生产力的发展,发展生产力是邓小平公平正义思想的落脚点。他指出,“把经济搞上去,一切都好办”[2]129,“不发展经济,不改善人民生活,只能是死路一条”[2]370。在改革开放的过程中,邓小平深刻地感受到,尽管我们的生产力发展有了很大起色,但还远远不够,而且我们的生产力发展还存在明显的不平衡问题。这种现实坚定了邓小平希望通过发展生产力来实现公平正义的决心。他指出,“社会主义的优越性归根到底要体现在它的生产力比资本主义发展得更快一些、更高一些,并且在发展生产力的基础上不断改善人民的物质文化生活”[2]63。而对于怎样发展生产力,邓小平超越了以往所坚持的“大锅饭”等措施,认为最关键的就是通过适当的收入差距真正调动人民的生产热情。他指出,“过去搞平均主义,吃‘大锅饭’,实际上是共同落后,共同贫穷,我们就是吃了这个亏”[2]155,“社会主义经济政策对不对,归根到底要看生产力是否发展,人民收入是否增加。这是压倒一切的标准”[3]314。邓小平将发展生产力、提升人民生活水平作为公平正义的落脚点,表明他不仅认为公平正义是一个理想问题,也是一个现实问题,并且为此找到了将其由理想向现实转化的正确路径。没有经济的足够发展,没有正确路径的选择,公平正义将永远悬在空中,成为可望而不可及的空洞理想。

与以往研究成果稍微有所不同的是,笔者认为,邓小平公平正义观还体现在以下两个方面。

一是维护国家主权独立和领土完整,筑造安全的外环境符合公平正义的要求。邓小平早在民主革命过程中就深刻认识到,近代中国长期处于半封建半殖民地状态,主权不独立,领土被瓜分,生活于其中的人民长期受到帝国主义列强欺凌和压榨,连基本生活也难以保障,更不用说当家作主和公平正义。因此,在他看来,新中国成立后,不论国家怎样发展,都要首先保障国家主权独立和领土完整。由此,他明确指出,“国家的主权和安全要始终放在第一位”[2]347。在中英两国就香港回归问题进行谈判期间,他掷地有声,“主权问题不是一个可以讨论的问题……如果中国在一九九七年,也就是中华人民共和国成立四十八年后还不把香港收回,任何一个中国领导人和政府都不能向中国人民交代,甚至也不能向世界人民交代。如果不收回,就意味着中国政府是晚清政府,中国领导人是李鸿章!”[2]12邓小平的这个表态明确坚决,充满刚性,一方面昭示后世政府和人民一定要注意维护国家的主权,在此方面没有后退的余地;另一方面也异常清晰地表达出他对该问题的态度。在邓小平看来,世界并不太平,作为发展中国家,中国维护国家主权和领土完整的进程还面临着严峻局面,任重而道远。在维护国家主权独立和领土完整方面,邓小平与毛泽东的立场高度一致,略微有所差别的是,囿于当时的具体国际环境,毛泽东维护主权独立和领土完整、追求和平的立足点是斗争;邓小平则从变化了的国际环境中敏锐地认识到世界大势是和平,要立足于和平,但不忘斗争。

二是加强法制建设,构筑有序清明的内环境是公平正义的题中之义。在邓小平看来,通过发展生产力为公平正义的实现提供现实落脚点,通过维护主权独立和领土完整为公平正义筑造安全的外环境,这都非常必要,但还不够。公平正义理念的落实还有一个制度环境问题,通过这种制度环境为其提供必要的秩序。他指出,“中国人这么多,底子这么薄,没有安定团结的政治环境,没有稳定的社会秩序,什么事也干不成。稳定压倒一切”[2]331。邓小平认为,为了构筑这种国内环境,党员干部提高自觉性显得非常重要,但更为关键、更带有宏观性、根本性的是要进行法制建设。他指出,“现在从党的工作来说,重点是端正党风,但从全局来说,是加强法制”[2]163,“还是要靠法制,搞法制靠得住些”[2]379。在他看来,加强法制建设,一方面要健全法制自身,能够“有法可依”。对此,他曾经非常感慨地讲,“我们过去发生的各种错误,固然与某些领导人的思想、作风有关,但是组织制度、工作制度方面的问题更重要。这些方面的制度好可以使坏人无法任意横行,制度不好可以使好人无法充分做好事,甚至会走向反面”[3]333;另一方面更为关键的是要认真执行,能够做到“有法必依,执法必严,违法必究”。新中国曾长期青睐于政策治国,而缺少执法和守法的传统。相对来讲,政策直接针对具体问题,可能更有效率,但带有稳定性、根本性的还是应该依靠法律,认真执法、守法,维护法律和制度的尊严。邓小平曾讲,“斯大林严重破坏社会主义法制,毛泽东同志就说过,这样的事件在英、法、美这样的西方国家不可能发生。他虽然认识到这一点,但是由于没有在实际上解决领导制度问题以及其他一些原因,仍然导致了‘文化大革命’的十年浩劫。这个教训是极其深刻的”[3]333。中国是一个人口众多的超大社会,如果没有必要的规章制度,经济必然无法发展,人民必然无法安居乐业,我们所期待的公平正义也必然无从谈起。

二 邓小平公平正义观的特点

公平正义既是中国共产党不懈追求的重要价值理念,也是人民普遍关心的重大现实问题。邓小平在长期的革命、建设和改革过程中,形成了关于公平正义问题的思想。他的公平正义观有着明显特点。

第一,他的公平正义观始终立足中国的现实国情。新中国是在旧社会“一穷二白”基础上建立起来的,建国后尽管在党和人民的共同努力下,国家面貌有了巨大改观,社会生产力不断跃升,但国家总体上依然落后,生产力发展不足,并且各地发展水平明显不平衡,国家还处于社会主义初级阶段。对此,邓小平指出,“社会主义本身是共产主义的初级阶段,而我们中国又处在社会主义的初级阶段,就是不发达的阶段”[2]252。他认为,社会主义初级阶段是当前我们面对的最大国情,是我们想问题、做事情的客观依据,当前我们对公平正义的追求必然要打上这种印记。

一方面,国情决定我们在追求公平正义过程中要更加注重发展。邓小平从初级阶段国情中敏感意识到,国家承载公平正义事业的经济基础还比较薄弱,需要努力增加经济总量。这可以从下面两个表格的数据比较中反映出来。

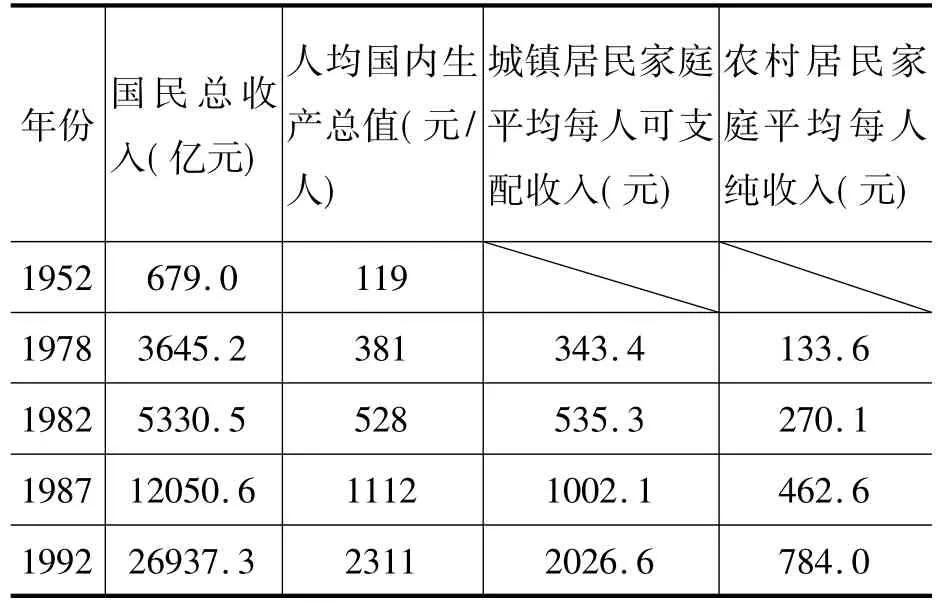

表1 新中国部分年份的国民生产总值增长情况

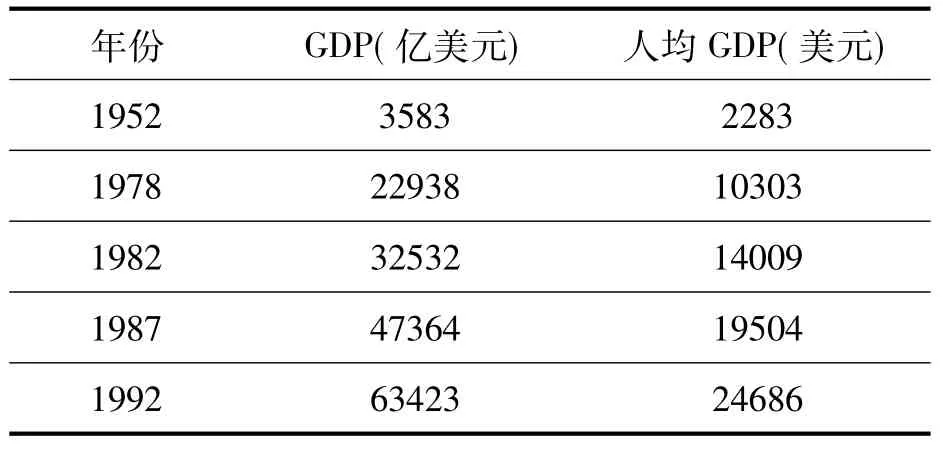

表2 美国国民生产总值统计(截取部分年份)

由表1、表2可以看出:首先,新中国建设的经济起点极低,1952年人均国民生产总值仅为119元;其次,改革开放依然是在经济基础相当薄弱的基础上开局,而与此同时,美国的国民生产总值增长快速,在原有差距的基础上更是将我们远远拉开;再次,我们的经济发展长期存在城乡二元结构问题;最后,从1982年党的第十二次全国代表大会开始,到1992年党的十四大确立社会主义市场经济目标为止,我国经济形势一片大好,这表明改革开放的形势喜人,人民初步享受到改革的实惠。但与同一时期的美国相比,即便抛去人民币与美元之间的兑换比率不讲,依然有着巨大差距。表中反映的经济状态,尤其是表1所反映的经济形势就是邓小平思考公平正义问题的经济方面的国情。他反复地讲,“不发展生产力,不提高人民的生活水平,不能说是符合社会主义要求的”[2]116。在他看来,国内经济有所发展但又远远不足的现实对于人民的利益需求以及党的目标实现来讲不能说是公平正义的。正因为如此,他的公平正义观中包含发展经济、提高人民生活水平的内容就在情理之中。

另一方面,国情要求我们要更加强化国际维权的努力。“社会主义初级阶段”性质表明,我们已经是社会主义社会,我们对此欢欣鼓舞,但西方资本主义国家对此却如鲠在喉。纵观西方国家诸如所谓的遏制战略、解放战略、和平战略、超越遏制战略,等等,尽管其名称一次次花样翻新,但其目标无一不是指向社会主义国家,无一不是想让社会主义政权垮台。美国驻前苏联大使卢埃林·汤普森曾直言不讳,“我们的目标是使我们的对华政策与现实的长期利益相一致。我们的目的过去总是‘驯化’中国共产党。在此方面遏制战略加道义批判只取得了甚少的成功。所以为何不改成遏制加颠覆?”[4]但是,“社会主义初级阶段”性质还表明,我们的社会主义还比较初级,国力不足,国防压力巨大。由此,现实国情决定了维护国家主权独立和领土完整是我们不得不努力做好的、关乎全国人民公平正义的长期工作。

第二,他的公平正义观始终围绕人民及其需求的满足。对于人民来讲,其普遍性的需求简单明确,无非就是富足、安全。作为党和国家领导人,邓小平曾经多次讲过,他是人民的儿子,终生要为人民服务。在他看来,公平正义不能总是挂着嘴上,而是要赋予其实质的内容,这个内容就是要关注人民,满足人民的利益需求。邓小平一生经历多个历史阶段,在此过程中他看到过人民因为国家主权不独立、帝国主义恣意践踏人权而遭受的蹂躏状况;看到过人民因为生产力发展严重不足而挨饿受冻,甚至死人的场景;看到过因为法律制度不健全或有法不依而出现的腐败、秩序混乱等情形。这让他意识到,不关注人民的利益,不能做到不断满足人民的需求,就不能算是公平正义。他指出,“国家这么大,这么穷,不努力发展生产,日子怎么过?我们人民的生活如此困难,怎么体现出社会主义的优越性?‘四人帮’叫嚷要搞‘穷社会主义’、‘穷共产主义’,胡说共产主义主要是精神方面的,简直是荒谬之极!”[2]10,“人民有自己的亲身经历,眼睛是雪亮的。过去吃不饱,穿不暖,现在不仅吃饱穿暖,而且有现代化生活用品,人民是高兴的”[2]235。邓小平将公平正义问题始终与人民及其利益需求的满足联系起来,符合马克思主义的基本立场,反映他始终坚持全心全意为人民服务的价值取向,也充分践行了他始终是人民之子的自我认识。

三 邓小平公平正义观对当前的启示

邓小平的公平正义观是我们社会发展的宝贵精神财富。我们需要在继续深化改革开放、推动社会主义现代化建设的进程中认真领会,着力践行。

第一,在继续增加经济总量的同时,注意调整分配政策,搞好分配。邓小平看到了生产力发展对于社会主义的本质性和对于实现社会公平正义的极端重要性,反复强调要大力发展生产力。并且,他也看到经济发展过程中的人民参与性,认为不能调动没有人民的积极性,生产力的发展就难以有质的跃升。因此,他强调要鼓励一部分地区、一部分人先富起来,起到榜样示范作用。事实证明,这种措施是行之有效的,人民从中得到了前所未有的实惠,有利于公平正义的推进。相对于发展措施来讲,对于发展成果的分配问题,邓小平谈的并不充分。但是,随着社会经济的发展,分配领域公平与效率的关系问题日益凸显,不着力解决可能会从另一个角度影响社会公平正义。邓小平的思想和实践昭示我们,发展经济关乎公平正义,搞好分配也关乎公平正义,我们既要继续努力发展生产力,又要关注发展成果的分配问题。对此,江泽民曾提出“效率优先,兼顾公平”的分配原则,这在当时可能有一定的合理性,但这个原则确实存在明显问题。尽管公平与效率都是我们所期望的,但从人本视角来讲,公平更带有根本性,效率应该仅是实现公平的手段。由此,新世纪新阶段,秉承邓小平发展经济、满足需求、实现公平正义的精神,中共中央在将发展视为党执政兴国第一要务的同时,对分配政策进行了更加深入的探讨。比如,在中共十六大提出“初次分配注重效率”“再分配注重公平”的基础上,十七大报告提出要实现“更加公平”,认为“要坚持和完善按劳分配为主体、多种分配方式并存的分配制度……初次分配和再分配都要处理好效率和公平的关系,再分配更加注重公平”[5]38。这不仅表明我们对公平正义的追求目标始终没有改变,也表明我们在这个问题上对邓小平等老一辈的思想既有必要继承,也注意根据变化、现实而有所发展。

第二,既要建立强大的国防硬实力,也要努力巩固思想的“防波堤”。邓小平高度重视国家主权与公平正义的密切关系,反复强调“我们中国不打别人的牌,也不允许任何人打中国牌”[2]128。他用自己的明确态度和言行昭示后人,没有独立的国家主权,人民的公平正义事业就失去了安全的保护伞。近年来,中日钓鱼岛问题、南海主权的归属问题,以及最近日本和平宪法修订折射出来的军国主义趋向等,让我们更加深切地认识到,没有主权独立和领土完整,公平正义目标的实现就会时刻受到干扰,邓小平等老一辈革命家对此问题的认识是多么正确。对此,我们一方面要努力加强国防建设,只有拥有强大的国防力量,以实力制约实力,才会让国际敌对势力望而止步。对此,中共十八大报告指出,“我国面临的生存安全问题和发展安全问题、传统安全威胁和非传统安全威胁相互交织,要求国防和军队现代化建设有一个大的发展”[6]41;另一方面要加强思想教育和网络管控,谨防思想“国防”的溃败,提升防微杜渐能力。随着现代信息技术的发展,网络为我们提供了极大便利,被广泛运用,但它也完全可能被国际敌对势力操纵,成为和平演变的平台。习近平指出,“西方国家遏制我国发展的战略图谋是不会改变的。他们决不希望我们这样一个社会主义大国顺利实现和平发展。在这个问题上,我们要保持高度警觉,不能抱任何幻想”[4]。对此,我们不能掉以轻心。在这方面不论措施有多少,其目的只有一个——“我们坚决维护国家主权、安全、发展利益,决不会屈服于任何外来压力”[6]47。失去了它,我们就失去了追求公平正义的自主权。

第三,在努力完善法规制度的同时,尤其注意执行和监督问题。在中共自身建设发展史上,邓小平的突出特色是注重制度建设。他从中共执政历程和自身建设的经验出发,认为思想建设、组织建设和作风建设固然重要,但制度建设是不可或缺的,如果没有必要的法规制度约束,再伟大的人也容易犯错误。并且,他认为,法规制度建设一方面要有良法,另一方面也要加强执行,提出要做到“有法可依、有法必依、执法必严、违法必究”。实践反复证明,邓小平的这些观点极具见地,是我们在改革与发展过程中追求、维护公平正义所须臾不可离开的指导思想。在这些思想的启示下,江泽民在中共十五大报告中振聋发聩地提出要“依法治国”,之后中共历次大会都没有忘记对这个问题的重申,比如中共十八大报告指出,“要把制度建设摆在突出位置”[6]25。不过,我们也看到,邓小平在强调法规制度建设的过程中,过分强调了广大党员干部乃至人民的内在自省,号召人们要做到有理想、有纪律,而对法规制度执行过程中的监督问题论证不足。这种不足,在面对、处理市场经济发展过程中存在的诸如权钱交易、贪赃枉法等违法乱纪现象时可能会比较乏力,进而影响到公平正义的维护。对此,我们需要在继承邓小平优良思想的同时,根据实践需要进行必要弥补,注意“推进权力运行公开化、规范化,完善党务公开、政务公开、司法公开和各领域办事公开制度,健全质询、问责、经济责任审计、引咎辞职、罢免等制度,加强党内监督、民主监督、法律监督、舆论监督”[6]29,进而为维护公平正义、促进社会和谐构建一个良好的法制环境。

结语

综上所述,公平正义是中国共产党在领导人民进行社会主义现代化建设过程中所矢志不移的追求目标。对于公平正义,尽管囿于价值立场等的不同,不同的人可能会有不同的认识,但是,邓小平从人民的大义出发,立足于现实国情,赋予了公平正义与人民利益和国家发展息息相关的丰富内涵,认为其内涵既要反映生产力的因素和人民利益需求的满足,又要体现对国家主权和领土完整的维护,还要体现出必要的制度正义。我们需要在现实的发展过程中,继承和发展邓小平的这些光辉思想,为党和人民的公平正义事业奋斗不已。

[1]中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定[M].北京:人民出版社,2013.

[2]邓小平文选:第3卷[M].北京:人民出版社,1993.

[3]邓小平文选:第2卷[M].北京:人民出版社,1994.

[4]国防大学、总政治部保卫部、总参谋部.较量无声[Z].纪录片,2013.

[5]胡锦涛.在中国共产党第十七次全国代表大会上的报告[M].北京:人民出版社,2007.

[6]胡锦涛.在中国共产党第十八次全国代表大会上的报告[M].北京:人民出版社,2012.

〔责任编辑:许 洁〕

Development,Safety and Legal System: On Deng Xiaoping’s Thought of Equity and Justice

LIDegang1,LIHaiwei2

(1.School of Politics and Law,Harbin University,Harbin 150086,China; 2.School of Marxism,Jilin University,Changchun 130012,China)

From the standpoint of CCP and the people,Deng Xiaoping formed his own thought about equity and justice.Many scholars define his pointasmeeting the increasing interestneeds of the people,and realizing common prosperity and development.In addition,it should also include the following two aspects.The first one is defending state sovereignty and territorial integrity,building a secure external environment for realizing equity and justice.The second one is strengthening and perfecting the legal system construction,building a favorable internal environment for forming good orders to realize equity and justice.Deng’s thought of equity and justice is based on China’s national condition instead of being over-ambitious.It attaches great importance to the people,adhering to the principle of serving the people.This reminds people that no citizen should surpass the practical condition and get divorced from the people when pursuing equity and justice;all citizens should solidify the economic base and note the conditions for building equity and justice aswell.

Deng Xiaoping;economic development;a secure external environment;internal environment under law;equity and justice

D601

A

1671-5365(2015)07-0052-06

2015-04-17

李德刚(1974-),男,山东临沂人,讲师,博士,主要从事马克思主义理论研究;李海威(1989-),女,黑龙江齐齐哈尔人,硕士研究生,主要从事马克思主义中国化研究。