渤海湾天津近岸海域初级生产力及网采浮游植物种类组成

2015-05-22尹翠玲张秋丰牛福新石海明徐玉山屠建波

尹翠玲,张秋丰,牛福新,石海明,徐玉山,屠建波

(国家海洋局 天津海洋环境监测中心站,天津,300457)

0 引言

浮游植物代表海洋生态系统中的初级生产力,对海洋生态环境和生物资源影响巨大,是整个海洋生态系统的基础。初级生产力及浮游植物群落结构的改变将改变整个海洋生态系统,因此,调查研究海域的初级生产力及浮游植物群落结构将对整个海洋生态系统的研究具有重要意义。

天津市位于38°34′N~40°15′N,116°43′E~118°04′E之间,地处我国华北平原的东北部、海河水系与永定新河水系的尾闾,东临渤海湾,北依燕山,西接首都北京,南、北与河北省接壤,是海河五大支流南运河、子牙河、大清河、永定河和北运河的汇合处和入海口[1]。随着近几年环渤海经济的蓬勃发展和滨海新区建设脚步的加快,在促进经济效益增长的同时,也带来了环境污染和海洋生态问题。大量的工业、市政污水随着河流、渠道、管道入海,给渤海湾天津近岸海域的生态环境造成了较大影响,初级生产力和浮游植物群落结构发生了较大变化[2-13]。本文结合了1983年天津市海岸带调查结果[1]、1992—1993年渤海[3]和1998年渤海近岸调查结果[4]以及2004—2011年渤海湾的调查结果(本单位调查),以2012—2013年渤海湾天津近岸海域的生态调查资料为基础,总结了其群落结构的细微变化,探讨了渤海湾初级生产力的变化、浮游植物物种和环境变化以及各种因子对浮游植物群落结构的影响,为今后渤海湾的生态修复提供了基础数据。

1 材料与方法

1.1 调查方法

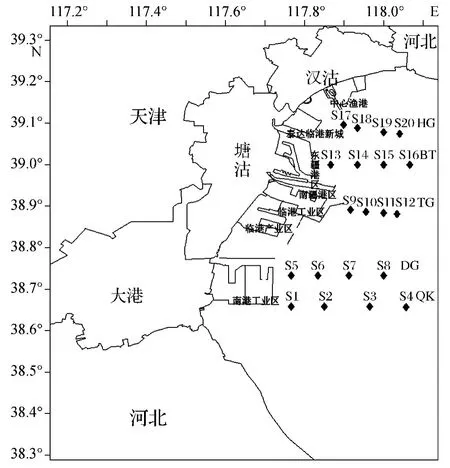

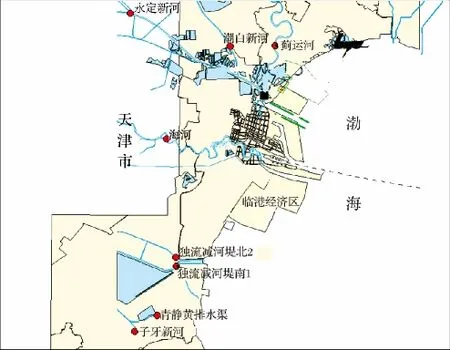

本研究调查范围为38°39′25″N~39°05′48″N,117°46′00″E~118°04′00″E,共布设20个站位,分别于2012年和2013年5月(春季)和8月(夏季)在渤海湾天津近岸海域进行水文、气象、化学和浮游植物资源的综合调查,调查站位见图1。调查海域水深为4.2~15.0m,平均水深为9.32m。调查均按《海洋调查规范》(GB/T 12763.9—2007)[14]执行。

图1 渤海湾天津近岸海域浮游植物调查站位Fig.1 Phytoplankton sampling stations in Tianjin nearshore waters of Bohai Bay

浮游植物采样利用III型浮游生物网(网口直径37cm,网口面积0.1m2,网长270cm,网目孔径76 μm)自底至表垂直拖网采集,样品用体积分数为5%的甲醛固定和保存。浮游植物样品经III型网的筛绢虹吸后浓缩,取0.5mL在实验室的计数框中于O-lympus BX51显微镜下进行分类鉴定,具体操作按照《海洋监测规范》(GB17378.7—2007)[15]执行。

调查中水文、气象和化学因子的分析均按《海洋监测规范》(GB17378-2007)[15]执行。其中水文因子包括盐度、水温、水深和透明度,化学因子包括pH值、溶解氧、化学需氧量、磷酸盐、无机氮和硅酸盐等。

1.2 数据分析

本研究中渤海湾初级生产力的计算参考《海湾生态系统健康评价技术规程征求意见稿》①闫启仑,马玉艳,刘述锡,等.海湾生态系统健康评价技术规程(征求意见稿)[S].国家海洋环境监测中心,2009.。采用叶绿素-a法,按照 Cadée和 Hegeman(1974)提出的简化公式估算:

式中:P为每日现场的初级生产力,单位:mgC/(m2·d),Ps为表层水中浮游植物的潜在生产力,单位:mgC/(m3·h),E 为真光层的深度,单位:m,D 为白昼时间的长短,单位:h。

其中,表层水(1m以内)中浮游植物的潜在生产力Ps根据表层水中叶绿素a的含量计算:

式中:Ca为表层叶绿素a的含量,单位:mg/m3,Q为同化系数,单位:mgC/(mgChl-a·h)。

真光层的深度E取透明度的3.05倍,同化系数Q采用3.7,春季光照时间为12h,夏季光照时间为14h。

本文选用物种优势度Y[16]判断群落的优势种,用物种多样性指数 H′(Shannon-Wiener index)、物种丰富度指数D(Margalef’s index)和均匀度指数J(Pielou index)[17-18]来 研 究 浮 游 植 物 群 落 的 结 构 特征。具体计算公式如下:式中:S为样方中的种类总数,N为采集样品中所有物种的总个体数,Ni为第i种的总个体数,fi为该种在各样品中出现的频率,pi为样方中的i种所占的比例。

浮游生物与环境因子关系分析主要利用统计分析软件SPSS 11.5进行,平面作图用Suffer 8.0进行。

2 结果与讨论

2.1 初级生产力

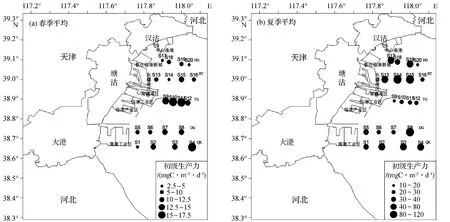

2012—2013年春季调查海域现场初级生产力为2.20~23.18mgC/(m2·d),平均值为9.54mgC/(m2·d);夏季现场初级生产力为6.37~138.37 mgC/(m2·d),平均值为44.13mgC/(m2·d),夏季的初级生产力水平明显高于春季,这与费尊乐等[19]对1982—1983年渤海湾的初级生产力调查结论相符。其中,1982年5月渤海湾的初级生产力为103 mgC/(m2·d),8月为277mgC/(m2·d),1983年5月为98mgC/(m2·d),2012—2013年春季初级生产力比1982—1983年下降了90.5%,夏季初级生产力比1982—1983年下降了84.1%。与1992—1993年相比[20],2012—2013年渤海湾初级生产力年平均值下降了70.2%,说明近30a来渤海湾初级生产力呈下降趋势。

从初级生产力的分布来看,春季初级生产力较高的区域主要分布在塘沽附近海域,夏季则主要分布在北塘和汉沽附近海域(图2)。总体来看,2012—2013年渤海湾初级生产力较高的区域主要分布在塘沽、北塘和汉沽附近海域,这一分布趋势与浮游植物的细胞丰度分布趋势一致,究其原因,主要是因为在渤海湾北部有永定新河、潮白新河和蓟运河3条主要河流入海(图3),河流入海带来大量的营养盐,北塘和汉沽断面的营养盐含量高于其它断面②尹翠玲,张秋丰,阚文静,等.近10年渤海湾营养盐变化特征及富营养化概况分析[J].天津科技大学学报,已投.,有利于浮游植物的生长,所以该区域的初级生产力明显高于其它区域。

2.2 浮游植物种类组成

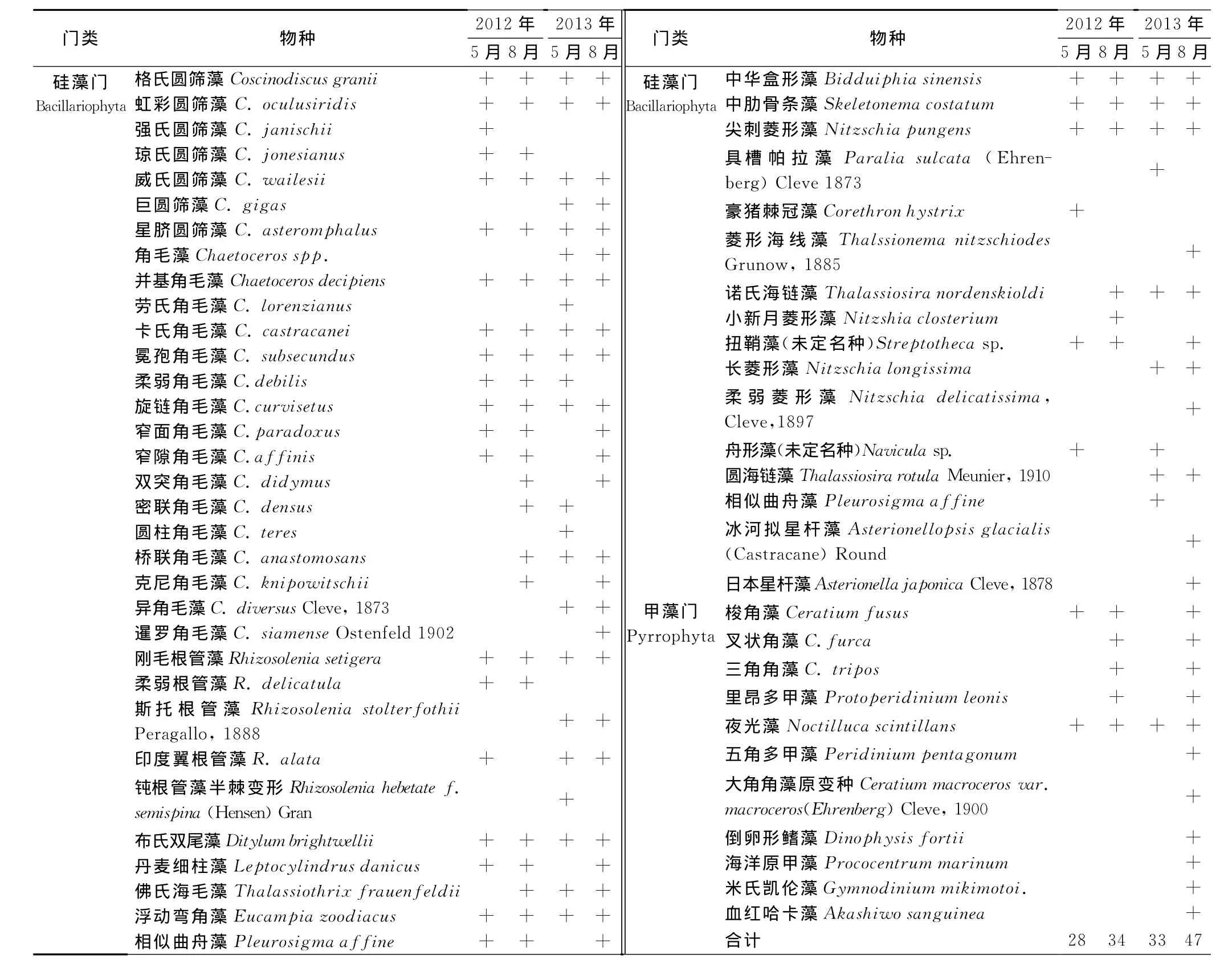

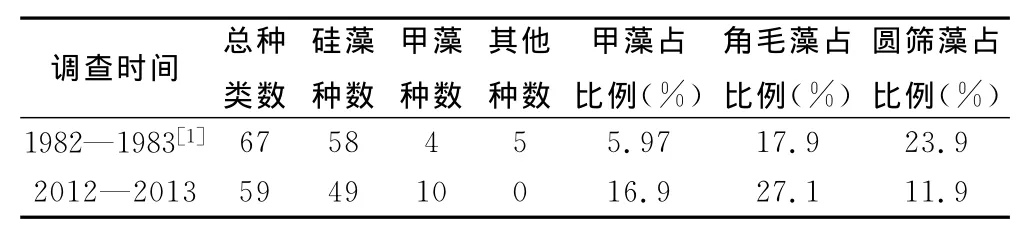

2012—2013年对天津市近岸海域进行的调查中,共鉴定出浮游植物2门59种(包括未定名种,2012年春季28种,夏季34种;2013年春季33种,夏季47种),其中硅藻49种,占种类组成的83.1%;甲藻10种,占种类组成的16.9%。从种类组成上看,浮游植物的主要类群为角毛藻和圆筛藻,其中角毛藻属种类占总种类数量的27.1%,圆筛藻属种类占总种类数量的11.9%。调查出现的浮游植物基本上属于广温沿岸性种类,表明该海域浮游植物生态属性为广温近岸型(表1)。

图2 2012—2013年调查海域初级生产力分布Fig.2 Horizontal distribution of primary productivity in the survey area from 2012to 2013

图3 天津市主要河流分布Fig.3 Distribution of main rivers in Tianjin

与1982—1983年调查结果[1]相比,2012—2013年渤海湾浮游植物总种类数呈下降趋势(表2),浮游植物种类数下降了11.9%,硅藻种类数下降了15.5%,而甲藻种类有所增加,由4种增加到10种。从甲藻比重上看,甲藻种类所占比重从1982—1983年的5.97%上升到2012—2013年的16.9%。但从浮游植物细胞丰度上看,2012—2013年调查海域硅藻细胞丰度占总丰度的99.35%,甲藻细胞丰度仅占总丰度的0.7%。历史调查资料显示[3],调查海域浮游植物群落中平均硅藻占总浮游植物细胞丰度的比重在1982—1983年、1992—1993年和1998—1999年分别是45.3%、82.4%和99.5%,总体来看,硅藻在渤海湾海域的浮游植物群落中逐渐占据了主导地位。从角毛藻和圆筛藻种类数在硅藻中所占的比例来看,角毛藻所占比例有所升高,而圆筛藻所占比例有所下降,这与“角毛藻的兴起,圆筛藻的衰落”趋势相符,同时也与甲藻种类所占比例越来越高,甲藻赤潮爆发的可能性增大的结论相符[21]。

表1 2012—2013年调查海域浮游植物种类组成Tab.1 Phytoplankton taxa founded in the survey area from 2012to 2013

表2 调查海域浮游植物种类变化趋势Tab.2 Species change trends of phytoplankton in the survey area

2.3 优势种

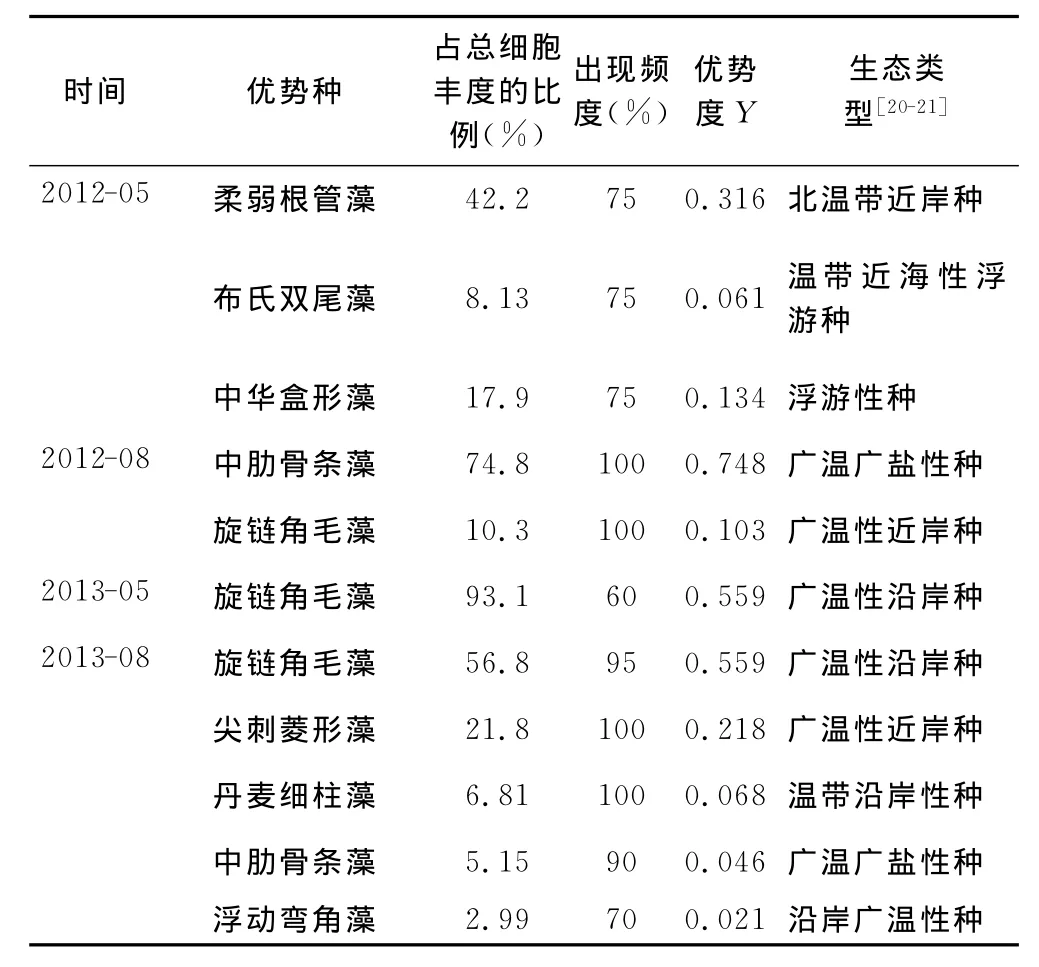

2012—2013年春季(5月)和夏季(8月)调查海域浮游植物优势种均为硅藻,多为广温广盐性种类,少数温带种类也有分布。优势种中柔弱根管藻Rhizosolenia delicatula、中肋骨条藻Skeletonema costatum和旋链角毛藻Chaetoceros curvisetus在浮游植物细胞丰度上占有绝对优势(表3),以上物种虽然个体比较小,但其数量比较多,所以其生物量较高,对整个渤海湾生态系统的影响较大,2012年渤海湾曾经爆发中肋骨条藻赤潮。所以在今后的工作中应将上述种类列为渤海湾天津近岸海域重点关注的浮游植物关键种。

表3 调查海域浮游植物优势种(Y≥0.02)及其优势度Tab.3 The dominant species(Y≥0.02)and dominance in the survey area

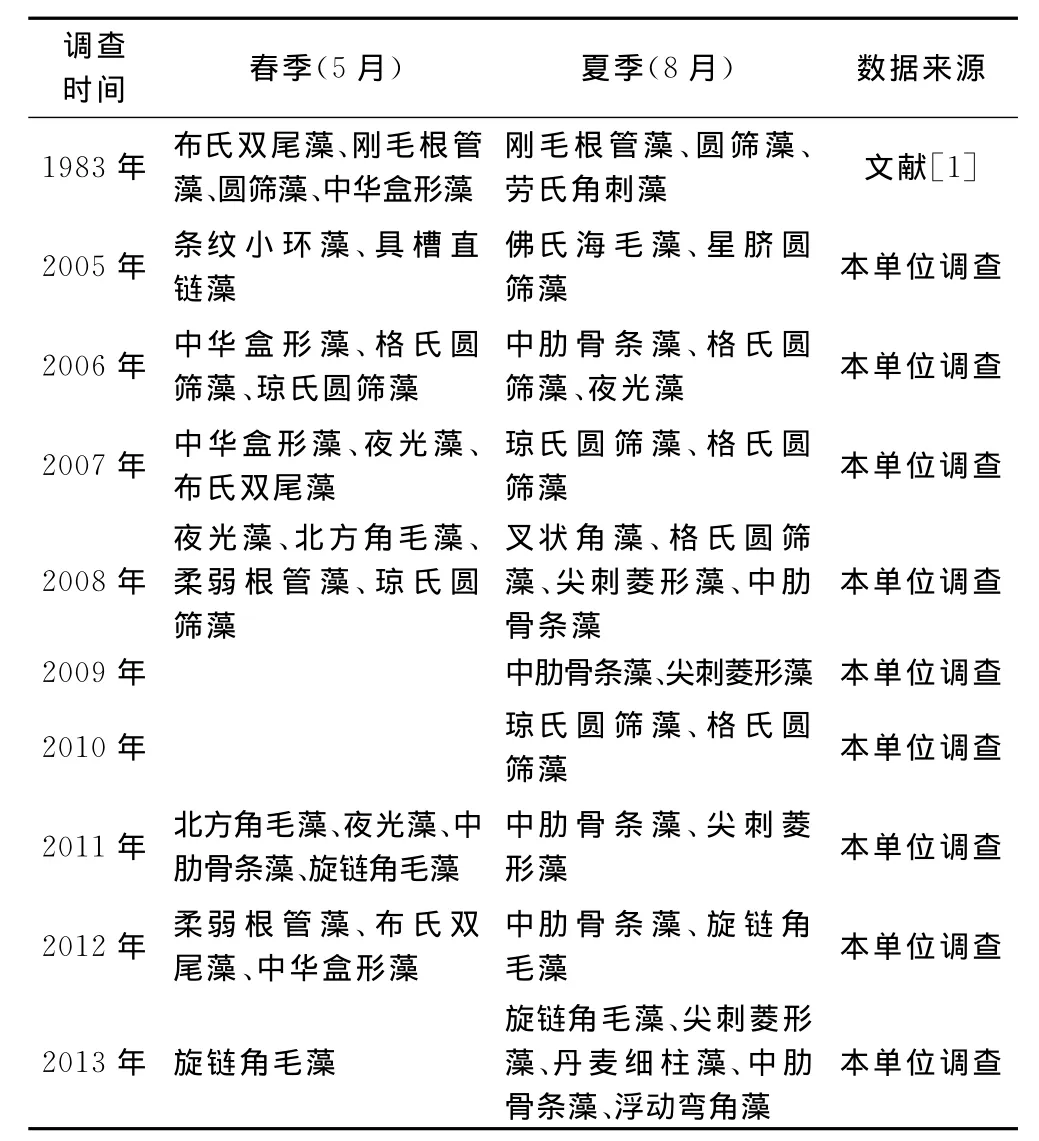

与1983年[1]、2005—2011年同期优势种比较可知(表4),在调查海域链状硅藻逐渐成为优势种,而链状或营群体生活的硅藻能够增加对营养盐的吸收[24]。中肋骨条藻、尖刺拟菱形藻、旋链角毛藻等被认为是嗜氮性硅藻,在胶州湾,无机氮含量的增加为这类硅藻的增长提供了良好的物质基础[25]。而在渤海湾,2004—2012年DIN平均含量比1978—1980年增加了1.18倍,DIP降低了62.1%②,无机氮含量的升高无疑为链状藻的生长提供了有利条件。

表4 历年调查海域优势种Tab.4 The dominant species in recent years in the survey area

2.4 浮游植物细胞丰度分布

2012—2013年春季(5月)和夏季(8月)调查海域浮游植物细胞丰度分布不均匀(图4)。2012年春季天津市近岸海域浮游植物平均细胞丰度为8.69×105cell/m3,各站位数量波动范围在3.32×103~6.35×106cell/m3之间,呈现由北到南,由东、西两侧向中央集中的趋势。浮游植物细胞丰度高值区主要分布在大港和岐口周围海域,最大值出现在大港附近海域的7号站,这主要由于出现了大量的中华盒形藻Bidduiphia sinensis,该站位中华盒形藻密度高达1.95×106cell/m3。2012年夏季天津市近岸海域浮游植物平均细胞丰度为8.77×108cell/m3,各站位数量波动范围在6.85×106~4.65×109cell/m3之间,呈现由东南向西北逐渐增加的趋势。浮游植物细胞丰度高值区主要分布在北塘周围海域,最大值出现在北塘附近海域的13号站,这主要由于出现了大量的中肋骨条藻,该站位中肋骨条藻的细胞丰度高达4.37×109cell/m3。

2013年春季,天津市近岸海域浮游植物平均细胞丰度为4.26×106cell/m3,各站位数量波动范围在4.97×103~3.85×107cell/m3之间,北部海域浮游植物细胞丰度明显高于南部海域,尤其在北塘和塘沽海域浮游植物细胞丰度较高;最大值出现在北塘附近海域的14号站,这主要由于出现了大量的旋链角毛藻,该站位旋链角毛藻细胞丰度高达3.74×107cell/m3。2013年夏季,天津市近岸海域浮游植物平均细胞丰度为5.87×107cell/m3,各站位数量波动范围在2.48×106~2.23×108cell/m3之间。浮游植物细胞丰度高值区主要分布在塘沽和歧口周围海域,最大值出现在歧口附近海域的3号站,这主要由于出现了大量的旋链角毛藻、丹麦细柱藻和尖刺菱形藻,该站位旋链角毛藻细胞丰度高达1.51×108cell/m3。

图4 2012—2013年调查海域浮游植物细胞丰度分布Fig.4 Horizontal distribution of phytoplankton cell abundance in the survey area from 2012to 2013

图5 2012—2013年调查海域浮游植物生物多样性指数分布Fig.5 Horizontal distribution of diversity indexes of phytoplankton community in the survey area from 2012to 2013

从种群密度的空间分布上看,渤海湾天津近岸海域北部和南部的浮游植物细胞丰度高于中部,分析原因主要是由于在渤海湾天津近岸海域的北部有永定新河、潮白新河和蓟运河3条主要河流入海,河流入海带来大量的营养盐,有利于浮游植物的生长;而在南部,独流减河、青静黄排水渠和子牙新河等主要河流入海也会带来大量营养盐,浮游植物大量生长(图3)。

从细胞丰度的季节分布上看,2012—2013年夏季天津近岸海域的浮游植物细胞丰度明显高于春季。这主要是由于渤海湾属于暖温带季风气候,雨水多集中在夏季,到了夏季,温度较高,降水量较大,河流入海流量加大,渤海湾陆源入海的营养盐含量升高,适宜浮游植物的生长。

与1959年、1982—1983年和1992—1993年浮游植物细胞丰度平均值(310×104、39×104和20×104cell/m3)相比[4],2012—2013年渤海湾网采浮游植物平均细胞丰度分别是1959年、1982—1983年和1992—1993年的75.87、603.10和1 176倍。

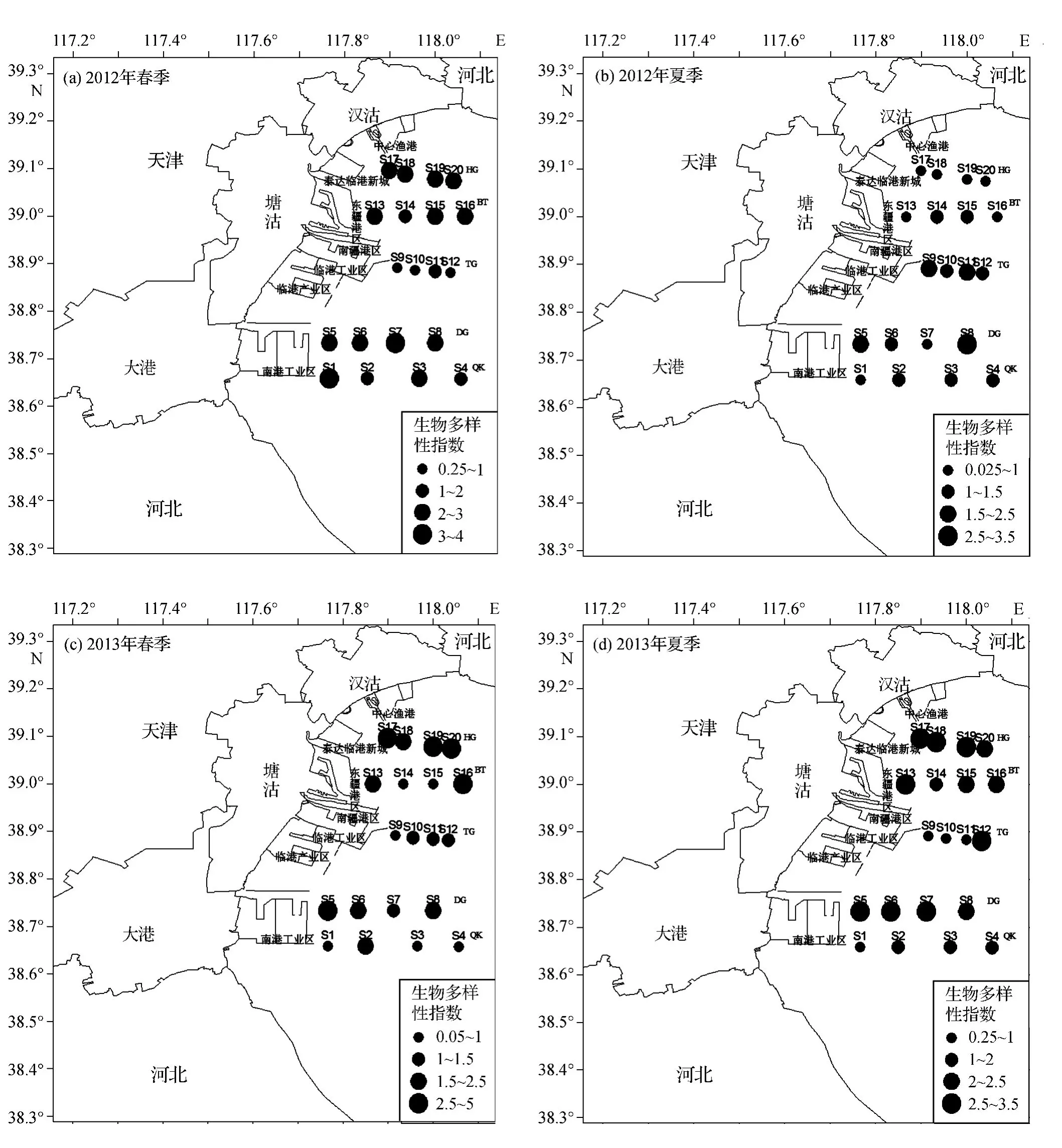

2.5 浮游植物多样性

2012年春季调查海域浮游植物多样性指数(H′)为0.43~3.59,平均值为2.15,最大值出现在1号站,最小值出现在9号站(图5a);夏季H′为0.03~3.47,平均值为1.12,最大值出现在8号站,最小值出现在20号站(图5b)。2013年春季调查海域H′为0.13~3.15,平均值为1.58,最大值出现在17号站,最小值出现在3号站(图5c);夏季H′为0.42~3.18,平均值为2.00,最大值出现在17号站,最小值出现在9号站(图5d)。

调查海域浮游植物均匀度指数和丰富度指数在不同站位间存在较大差异(表5)。

表5 2012—2013年浮游植物群落特征指数Tab.5 Indexes of phytoplankton community in the survey area from 2012to 2013

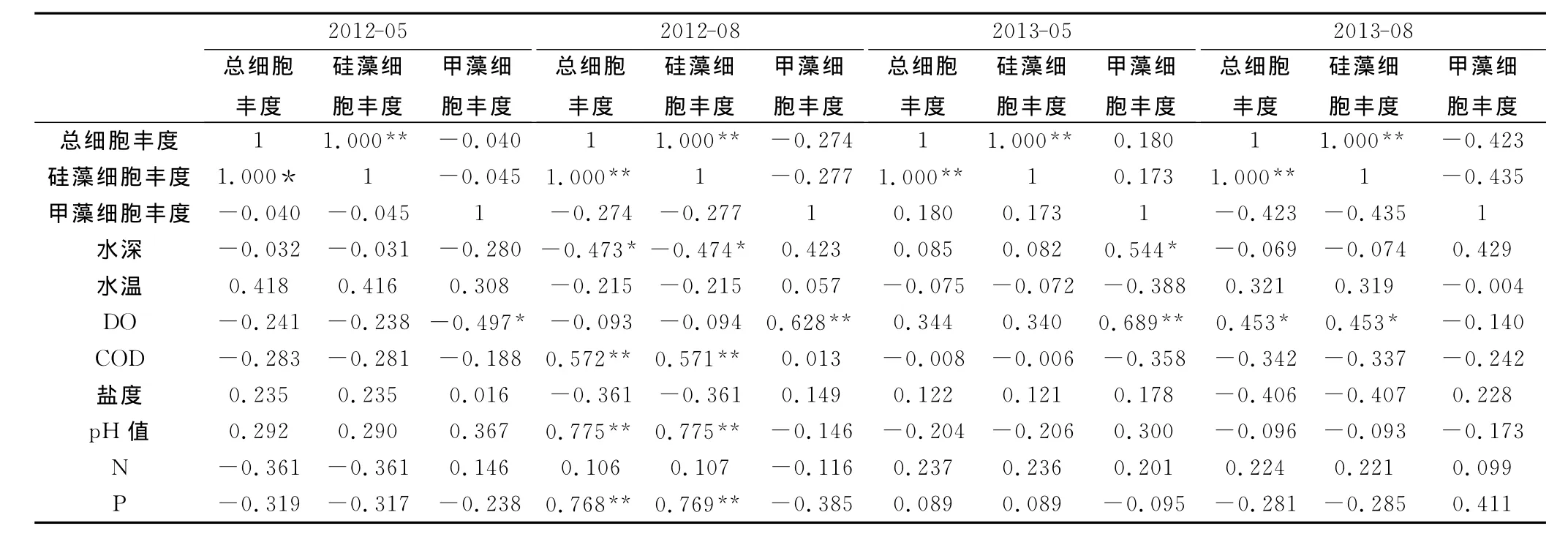

2.6 群落结构与环境因子的相关性

利用SPSS 11.5分析软件对各个站位的浮游植物细胞丰度、硅藻细胞丰度和甲藻细胞丰度与相关环境参数进行了相关性分析(表6)。综合来看,2012—2013年春季渤海湾天津近岸海域网采浮游植物细胞丰度及其分布主要与硅藻的细胞丰度及其分布密切相关,甲藻细胞丰度及其分布则主要与DO及其分布密切相关。总体来看,2012—2013年春季渤海湾天津近岸海域网采浮游植物细胞丰度及其分布与环境因子的相关性较小。而夏季网采浮游植物细胞丰度及其分布主要与水深呈显著负相关,而与化学需氧量、pH值、溶解氧和无机磷呈显著正相关,夏季网采浮游植物细胞丰度及其分布与环境因子的相关性较大。

渤海湾夏季温度较高,较高的水温导致浮游植物迅速增长,加上天津近岸海域入海河流较多,包括海河、北塘口排污河、大沽口排污河、独流减河、子牙新河等,8月份降水及泄洪造成大量河水入海,为浮游植物的生长提供了丰富的营养物质,加之河水的注入降低了天津近岸海域的水体盐度,使浮游植物群落结构发生了较大变化,这也是渤海湾夏季网采浮游植物群落受环境影响较大的主要原因。

3 小结

(1)2012—2013年春季调查海域现场初级生产力为2.20~23.18mgC/(m2·d),平均值为9.54 mgC/(m2·d);夏季现场初级生产力为 6.37~138.37mgC/(m2·d),平均值为44.13mgC/(m2·d),夏季的初级生产力水平要明显高于春季。与1982—1983年同期调查相比,春季平均初级生产力下降了90.5%,夏季下降了84.1%;与1992—1993年同期相比,2012—2013年渤海湾初级生产力年平均值下降了70.2%,说明近30a来渤海湾初级生产力呈下降趋势。从初级生产力的分布来看,春季初级生产力较高的区域主要分布在塘沽附近海域,夏季则主要分布在北塘和汉沽附近海域。

(2)2012—2013年调查海域网采浮游植物共发现2门59种(包括未定名种),其中硅藻49种,占种类组成的83.1%;甲藻10种,占种类组成的16.9%。春季种类数少于夏季。

(3)2012—2013年调查海域网采浮游植物群落优势种主要为柔弱根管藻、布氏双尾藻、中华盒形藻、中肋骨条藻、旋链角毛藻、尖刺菱形藻、丹麦细柱藻和浮动弯角藻,优势种均为硅藻,多为广温广盐性种类,少数温带种类也有分布,与往年相比,链状硅藻逐渐成为优势种。

表6 2012—2013年浮游植物细胞丰度及相关环境参数的积矩Pearson相关系数Tab.6 The Pearson correlation coefficient of phytoplankton cell abundance and environmental factors in the survey area from 2012to 2013

(4)2012年春季调查海域浮游植物平均细胞丰度为8.69×105cell/m3,夏季为8.77×108cell/m3。2013年春季平均细胞丰度为4.26×106cell/m3,夏季为5.87×107cell/m3,夏季浮游植物细胞丰度明显高于春季。从分布上看,北部和南部的浮游植物细胞丰度高于中部,这主要是由天津近岸海域河流分布造成的。

(5)2012年春季调查海域浮游植物多样性指数平均为2.15,夏季平均为1.12;2013年春季浮游植物多样性指数平均为1.58,夏季平均为2.00。

(6)2012—2013年春季调查海域网采浮游植物细胞丰度及其分布主要与硅藻的细胞丰度及其分布密切相关,甲藻细胞丰度及其分布则主要与DO的含量及其分布密切相关,总体来看,2012—2013年春季网采浮游植物细胞丰度及其分布与环境因子的相关性较小;而夏季浮游植物细胞丰度及其分布主要与水深呈显著负相关,而与化学需氧量、pH值、溶解氧和无机磷呈显著正相关,夏季网采浮游植物细胞丰度及其分布与环境因子的相关性较大。

致谢感谢国家海洋局天津海洋环境监测中心站污染监测站的所有同事在采样和数据分析中的帮助!

(References):

[1]Tianjin Coastal Zone and Tidal Wetland Resources Investigation Leading Group Office.Tianjin coastal zone and tidal wetland re-sources investigation report[M].Beijing:Ocean Press,1987.

天津市海岸带和海涂资源综合调查领导小组办公室.天津市海岸带和海涂资源综合调查报告[M].北京:海洋出版社,1987.

[2]SUN Jun,LIU Dong-yan,WANG Wei,et al.The net-phytoplankton community of the central Bohai Sea and its adjacent waters in autumn,1998[J].Acta Ecologyica Sinica,2004,24(8):1 644-1 656.

孙军,刘东艳,王威,等.1998年秋季渤海中部及其邻近海域的网采浮游植物群落[J].生态学报,2004,24(8):1 644-1 656.

[3]WANG Jun.Species composition and quantity variation of phytoplankton in inshore waters of the Bohai Sea[J].Marine Fisheries Research,2003,24(4):44-50.

王俊.渤海近岸浮游植物种类组成及其数量变动的研究[J].海洋水产研究,2003,24(4):44-50.

[4]WANG JUN,KANG Yuan-de.Study on population dynamics of phytoplankton in the Bohai Sea[J].Marine Fisheries Research,1998,19(1):43-52.

王俊,康元德.渤海浮游植物种群动态的研究[J].海洋水产研究,1998,19(1):43-52.

[5]SUN Jun,LIU Dong-yan.Net-phytoplankton community of the Bohai Sea in the autumn of 2000[J].Acta Oceanologica Sinica,2005,27(3):124-132.

孙军,刘东艳.2000年秋季渤海的网采浮游植物群落[J].海洋学报,2005,27(3):124-132.

[6]SUN Jun,LIU Dong-yan,BAI Jie,et al.Phytoplankton community structure of the Bohai Sea in winter,2001[J].Periodical of Ocean University of China,2004,34(3):413-422.

孙军,刘东艳,白洁,等.2001年冬季渤海的浮游植物群落结构特征[J].中国海洋大学学报,2004,34(3):413-422.

[7]SUN Jun,LIU Dong-yan,XU Jun,et al.The net-phytoplankton community of the central Bohai Sea and its adiacent waters in spring,1999[J].Acta Ecologyica Sinica,2004,24(9):2 003-2 016.

孙军,刘东艳,徐俊,等.1999年春季渤海中部及其邻近海域的网采浮游植物群落[J].生态学报,2004,24(9):2 003-2 016.

[8]CAO Chun-hui,ZHANG Gui-xiang,WANG Xue-kui,et al.Studies on phytoplankton and red tide causitive species in Tianjin harbours,the Bohai Sea[J].Transaction of Oceanology and Limnology,2004(4):46-51.

曹春晖,张桂香,王学魁,等.天津港驴驹河附近海域的浮游植物与赤潮植物[J].海洋湖沼通报,2004(4):46-51.

[9]YANG Shi-min,DONG Shu-gang,LI Feng,et al.Study on eco

logical environment in Bohai Bay I.species composition and abundance of phytoplankton[J].Marine Environmental Science,2007,26(5):442-445.

杨世民,董树刚,李锋,等.渤海湾海域生态环境的研究I.浮游植物种类组成和数量变化[J].海洋环境科学,2007,26(5):442-445.

[10]LIU SU-juan,LI Qing-xue,TAO Jian-hua.Ecological study of phytoplankton in Bohai Bay[J].Environmental Science & Technology,2007,30(11):4-9.

刘素娟,李清雪,陶建华.渤海湾浮游植物的生态研究[J].环境科学与技术,2007,30(11):4-9.

[11]YIN Cui-ling,ZHANG Qiu-feng,CUI Jian,et al.Phytoplankton composition in Bohai Bay Tianjin coastal area in summer from 2008to 2012[J].Advances in Marine Science,2013,31(4):527-537.

尹翠玲,张秋丰,崔健,等.2008-2012年渤海湾天津近岸海域夏季浮游植物组成[J].海洋科学进展,2013,31(4):527-537.

[12]YIN Cui-ling,ZHANG Qiu-feng,CAO Chun-hui,et al.Netphytoplankton community in the Tianjin nearshore waters of Bohai Bay in spring of 2012[J].Journal of Marine Sciences,2013,31(4):80-89.

尹翠玲,张秋丰,曹春晖,等.2012年春季渤海湾天津近岸海域网采浮游植物群落结构初探[J].海洋学研究,2013,31(4):80-89.

[13]MA Yu-yan,ZHANG Qiu-feng,XU Yu-shan,et al.The status and variation of basic biological resources in the Bohai Bay[J].Marine Environmental Science,2013,32(6):845-850.

马玉艳,张秋丰,徐玉山,等.渤海湾基础生物资源现状及其变化趋势[J].海洋环境科学,2013,32(6):845-850.

[14]GB/T 12763—2007Specification for oceanographic survey[S].Beijing:Standards Press of China,2007.GB/T 12763—2007海洋调查规范[S].北京:中国标准出版社,2007.

[15]GB17378—2007The specification for marine monitoring[S].Beijing:Standards Press of China,2007.GB17378—2007海洋监测规范[S].北京:中国标准出版社,2007.

[16]Nansha Comprehensive Scientific Expedition,Academy of Sciences.Studies on marine biodiversity of the Nansha Islands and neighboring waters[M].Beijing:Ocean Press,1994:42-50.

中国科学院南沙综合科学考察队.南沙群岛及其邻近海域海洋生物多样性研究[M].北京:海洋出版社,1994:42-50.

[17] MA Ke-ping.Measurement of biotic community diversity:Methods for measurement of Iɑdiversity(part one)[J].Chinese Biodiversity,1994,2(3):162-168.

马克平.生物群落多样性的测度方法:Iα多样性的测度方法(上)[J].生物多样性,1994,2(3):163-168.

[18]MA Ke-ping,LIU Yu-ming.Measurement of biotic community diversity:Methods for measurement of Iɑdiversity(part two)[J].Chinese Biodiversity,1994,2(4):231-239.

马克平,刘玉明.生物群落多样性的测度方法:Iα多样性的测度方法(下)[J].生物多样性,1994,2(4):231-239.

[19]FEI Zun-le,MAO Xing-hua,ZHU Ming-yuan,et al.Primary productivity study II.Primary productivity and potential fish catch evaluation[J].Acta Oceanologica Sinica,1988,10(4):481-489.

费尊乐,毛兴华,朱明远,等.渤海生产力研究II.初级生产力及潜在渔获量的估算[J].海洋学报,1988,10(4):481-489.

[20]LÜ Rui-hua,XIA Bin,LI Bao-hua,et al.The Fluctuations of primary productivity in Bohai Sea waters over ten years[J].Journal of Oceanography of Huanghai & Bohai Seas,1997,17(3):80-86.

吕瑞华,夏滨,李宝华,等.渤海水域初级生产力10年间的变化[J].黄渤海海洋,1999,17(3):80-86.

[21]SUN Jun,LIU Dong-yan,YANG Shi-min,et al.The preliminary study on phytoplankton community structure in the central Bohai Sea and the Bohai strait and its adjacent area[J].Oceanologia et Limnologia Sinica,2002,33(5):461-471.

孙军,刘东艳,杨世民,等.渤海中部和渤海海峡及邻近海域浮游植物群落结构的初步研究[J].海洋与湖沼,2002,33(5):461-471.

[22]GUO Hao,WANG Jian-guo,YI Xiao-lei,et al.Illustrations of planktons responsible for the blooms in the Chinese coastal waters[M].Beijing:China Ocean Press,2004.

郭皓,王健国,易晓蕾,等.中国近海赤潮生物图谱[M].北京:海洋出版社,2004.

[23]YANG Shi-min,DONG Shu-gang.Illustrations of diatoms in Chinese ocean waters[M].Qingdao:Ocean University of China Press,2006.

杨世民,董树刚.中国海域常见浮游硅藻图谱[M].青岛:中国海洋大学出版社,2006.

[24]LOGAN B E,ALLDREDGE A L.Potential for increased nutrient uptake by flocculating diatoms[J].Marine Biology,1989,4(101):443-450.

[25]LIU Dong-yan.Community structure succession study of phytoplankton and sediment diatom in Jiaozhou Bay[M].Qingdao:O-cean University of China,2004:1-127.

刘东艳.胶州湾浮游植物和沉积物中硅藻群落结构演替的研究[M].青岛:中国海洋大学,2004:1-127.