可参观性的空间生产与乡村舒适物的耦合关系※

——以“最美乡村”为主线

2015-05-20吴志斌姜照君

吴志斌 姜照君

可参观性的空间生产与乡村舒适物的耦合关系※

——以“最美乡村”为主线

吴志斌 姜照君

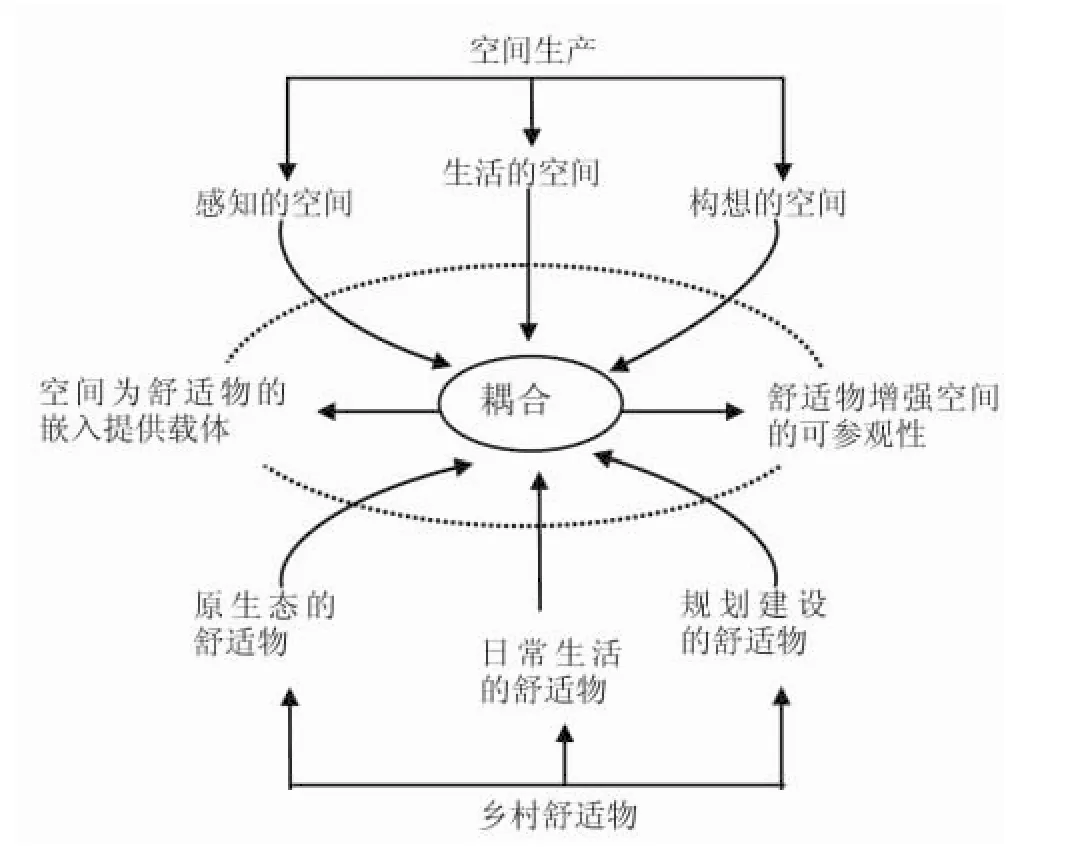

随着城乡一体化的逐渐推进,新农村建设不再自外于城市的发展,而应纳入城乡互动发展的思路中来。本文以“最美乡村”为例,从舒适物的视角探讨乡村舒适物的嵌入与最美乡村的空间生产之间的耦合关系。研究认为,其间存在三种层级的耦合发展阶段,即由第一层级“感知的空间”与“原生态的舒适物”的耦合,过渡到第二层级“构想的空间”与“规划建设的舒适物”的耦合,再上升到第三层级“生活的空间”与“日常生活的舒适物”的耦合,从而达到一种可参观性的空间生产与乡村舒适物之间和谐共生的耦合状态。

空间生产 舒适物 最美乡村

随着城市化进程的深化,以及生活方式的转变,人们对生活质量和居住环境日益注重,舒适物(A-menities)也由此受到经济学家和社会学家的高度关注。所谓舒适物指的是一个地区能够给人们提供审美、愉悦、文化和游憩需要的商品和服务。舒适物大致可以分为两类:一类是与城市品质有关的舒适物,这类城市舒适物与集聚和空间溢出导致的正向外部性密切相关(Rivera-Batiz,1988),也就是说人、公司、产品和服务、交通设施等(Quigley,1998)的集聚带来的外部性都可以理解为城市舒适物;另一类是令人愉悦的自然风光,这类自然舒适物包括环境、空气、树木、水(湖泊、河流、海岸线)、地形(山脉、峡谷和小山)、开放的空间等。

虽然舒适物是城市发展的重要组成部分,但是一直被作为城市发展的附属物而存在,直到经济学家乌曼(Ulman,1954)将舒适物作为独立变量,分析其与城市发展的关系之后,舒适物才逐渐成为研究城市发展、人口流动的重要变量。早期研究主要是检验舒适物对工资、住房价格、区域发展的影响(Roback,1982;Hoehn et al.,2006),以及对人口增长(Aliet al.,2010;Partridge et al.,2008)、就业增长(Deller et al.,2001)的影响。近些年研究主要集中在舒适物的空间分布、舒适物与城市发展关系等方面 (Wang&Wu,2011;Wu&Copinath,2008;王宁,2014;马凌,2015)。家庭接近舒适物与节省通勤成本的权衡中,更倾向于选择接近舒适物(Irwin et al.,2009;Wu,2006)。更进一步说,舒适物对于地区经济发展具有积极影响,主要取决于开放空间的大小、舒适物水平和交通成本的关系(Irwin&Bockstael,2004;Wu&Plantinga,2003)。城市舒适物作为一种消费体验(Clark,2003;Florida,2003),既包括体育场和其他项目(Mason,2012;Bornsein,2010),也包括各种节庆和文化区域等社会和文化舒适物(Chapple et al.,2010),而且文化机构、建筑和其他历史舒适物也是各国首都彰显不同魅力的主要体现(Andersson&Andersson,2006)。

从上述研究可以看到,大多数文献探讨的是舒适物与城市发展的关系,较少涉及舒适物与乡村发展的关系。而伴随“逆城市化”逐渐成为乡村发展的独特形式,大量“城市难民”(大都市的通勤者)来到偏远的乡村(Halfacree,2012;Mitchell,2004)。偏远乡村具有的自然舒适物成为人们消遣娱乐的资源 (Argentetal.,2007;Gosnell&Abrams,2009)。反观中国城乡的发展,却可以看到城市化进程快速推进的同时,是乡村村落不断凋敝甚至渐渐消逝的过程。对此,习近平指出,农村要留得住绿水青山,系得住乡愁,推进城乡一体化发展。在城乡二元结构的现实背景下,中国新农村建设如何嵌入乡村舒适物,如何进行可参观性的空间生产,将成为一种现实选择。建设美丽乡村由此成为新农村建设的又一举措,最美乡村的评选活动也为城乡互动转型提供了一种可能。鉴于此,本文以“最美乡村”为例,探讨舒适物与乡村空间生产的耦合关系,以期为进一步推动中国新农村建设提供参照。

一、空间生产与乡村舒适物的耦合模型

法国学者列斐伏尔提出空间生产理论,认为空间是社会的产物,并构建了三维一体的空间理论框架:空间实践(Spatial Practice)——物理意义上的空间活动,这种空间实践可以感知,能够保证经济和社会的生产与再生产;空间的表征(Representations of Space)——代表了抽象的概念化空间,是科学家、规划师、社会工程师等通过设想而认知的空间;表征的空间(Space of Representation)——是一种再现性空间,是居民和使用者的空间。它们分别对应 “感知的空间”(Perceived Space)、“构想的空间”(Conceived Space)和“生活的空间”(Lived Space)三种空间类型。从列斐伏尔的空间生产理论来审视中国当前的新农村建设,可以发现乡村的空间生产也存在这三种空间关系,而且不同的空间生产指向不同的乡村舒适物,即“感知的空间”指向原生态的舒适物,“构想的空间”指向规划建设的舒适物,而“生活的空间”指向日常生活的舒适物。

按照一般系统理论,“空间生产-乡村舒适物”可以作为复杂系统来考虑,其中,空间生产子系统与乡村舒适物子系统又分别由若干组成部分构成。空间生产子系统与乡村舒适物子系统之间,以及每个子系统内部要素之间相互影响、相互作用,导致复杂系统“空间生产—舒适物”形成相互耦合、协调发展的共生关系。空间生产子系统与乡村舒适物子系统的耦合主要表现在:一方面,乡村的 “感知的空间”、“构想的空间”、“生活的空间”要想成为可参观的空间,需要为人们提供多样化的舒适物,而这些舒适物能够增强乡村的可参观性和体验性;另一方面,原生态的舒适物、规划建设的舒适物、日常生活的舒适物,需要嵌入在乡村的不同空间,空间生产为舒适物提供嵌入的载体,从而使得乡村空间布局得以优化,功能设施得以完善。如图1所示:

图1 空间生产子系统与乡村舒适物子系统的耦合关系

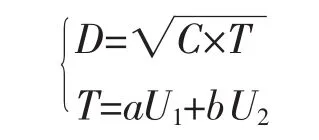

首先,来看耦合度模型。空间生产子系统与乡村舒适物子系统之间相互作用、彼此影响的动态耦合过程,可以采用耦合度来衡量。复杂系统“空间生产-乡村舒适物”的耦合度C的函数表达式可设定为:

C={(U1×U2)/[(U1+U2)(U1+U2)]}1/2

式中,、U1U2是综合序参量,分别表示空间生产子系统和乡村舒适物子系统对复杂系统 “空间生产-乡村舒适物”的贡献程度。

其次,看耦合协调度模型。作为反映空间生产子系统和乡村舒适物子系统相互作用的重要指标,虽然耦合度C能够较好地反映两者的耦合强度,但是,很难反映空间生产子系统和乡村舒适物子系统的综合水平与协同效应。由于空间生产和乡村舒适物具有动态、不平衡的特性,所以,为了评判空间生产和乡村舒适物交互耦合的协调程度,还需要构建复杂系统“空间生产-舒适物”的耦合协调度模型,公式如下:

式中,D代表耦合协调度,C代表耦合度,T为复杂系统“空间生产-舒适物”的综合调和指数,反映了空间生产子系统与舒适物子系统的整体协同效应。U1、U2分别表示空间生产与舒适物的综合序参量,a、b为待估参数。

从耦合度模型和耦合协调度模型来看,复杂系统“空间生产-乡村舒适物”的耦合度C∈[0,1],耦合协调度D∈[0,1]。空间生产子系统与乡村舒适物子系统之间的耦合关系,按照耦合度C和耦合协调度D的大小,大致可以分为三个层级阶段。

第一层级是“感知的空间”与“原生态的舒适物”的耦合。耦合度0<C<0.5,表示空间生产和乡村舒适物处于低水平耦合阶段,主要是依赖于优越的原生态自然资源或民俗文化资源,但这些原生态的舒适物并不能给人带来舒适的体验,二者耦合强度相对较低。耦合协调度0<D≤0.5,表示空间生产与乡村舒适物还处于低级协调阶段。这一阶段主要缘于人们对自然环境或民俗文化的乡村想象,但基于这些资源的原生态舒适物开发水平总体较低,乡村道路、卫生条件等基础设施相对落后。不过,由于旅游开发的需要,一些自然条件或文化资源禀赋好的乡村村落已经开始注重依托乡村舒适物进行可参观性的空间生产。

第二层级是“构想的空间”与“规划建设的舒适物”的耦合。耦合度0.5≤C<0.8,表示空间生产和乡村舒适物进入系统耦合的磨合阶段。这一阶段由于有了规划建设的介入,使得乡村村落的空间布局和功能设施更加完善,二者进入良性耦合阶段。耦合协调度0.5<D≤0.8,表示空间生产与乡村舒适物进入中度协调耦合阶段。建设规划者按照“构想的空间”打造乡村景观,将那些指向自然的舒适物、指向慢生活方式的舒适物以及指向乡土文化的舒适物进行了较高水平的嵌入式开发,实现了可参观性的空间生产与乡村舒适物的良性耦合。但也有不少乡村村落的规划建设,由于过度旅游开发而偏离了良性耦合的轨道。

第三层级是“生活的空间”与“日常生活的舒适物”的耦合。耦合度0.8≤C<1,表示系统进入高水平耦合阶段,最美乡村的空间生产已经不仅在量的方面得到巨大发展,而且在质的方面也明显提高,共同步入高水平耦合阶段。耦合协调度0.8<D≤1时,表示空间生产与乡村舒适物的综合发展水平越高,越能够相互融合,达到高级协调共生阶段。而且,耦合协调度越接近1,说明两者的耦合关系越融洽。在这一阶段,空间生产不是停留在单纯地打造乡村景观上,而是更多地融入日常生活舒适物,让最美乡村真正成为可居可游的生活空间,而不是可远观而不可诗意栖居的所在。

二、可参观的空间生产与乡村舒适物的耦合关系

从上述分析可见,最美乡村的空间生产与乡村舒适物的耦合关系是层级递进的,往往是由第一层级“感知的空间”与“原生态的舒适物”的耦合,过渡到第二层级“构想的空间”与“规划建设的舒适物”的耦合,最后上升到第三层级“生活的空间”与“日常生活的舒适物”的耦合,最终才能达到可参观的空间生产与乡村舒适物和谐共生的耦合状态。

1.第一层级:“感知的空间”与 “原生态的舒适物”的耦合

丹尼尔·贝尔认为,在城市生活方式里,自然远去了。而重新回归自然也就成为城乡互动过程中人们要找寻的“舒适物”。作为一种“感知的空间”生产,最美乡村的首要目标无疑是指向原生态的舒适物。原生态的舒适物既包括清新的空气、清澈的小溪河流、潋滟的湖泊、枝繁叶茂的森林、一望无垠的草原等指向乡村自然风光的舒适物,也包括耕地、梯田、池塘、谷仓、菜地、农作物等指向农业生产资料的舒适物,还包括房屋、集市场、弄堂、戏台、学堂、牌坊、祠堂、土地庙等承载村民生活和精神需求的舒适物。

无论是指向乡村自然风光的舒适物,指向农业生产资料的舒适物,还是承载村民生活和精神需求的舒适物,都需要嵌入在一定的空间,呈现出一种原真之美。村落作为空间载体,镶嵌于大自然之中。建筑大师梁思成曾经说过,建筑的产生源于实际需要,受制于自然环境和资源,而不是刻意创制出来的。建筑取材于自然,深刻表达着对自然的敬畏之情。依山造屋、傍水结村,人与自然、建筑与自然和谐共生的景象,构成了乡村特有的舒适物。

反观城市的建筑,随着全球化和城市化浪潮的推进,各地城市高楼林立、造型各异,但缺少了那份与自然千丝万缕的联系。怀着对乡村原生态舒适物的田园牧歌式的想象,城市的人们趋之若鹜地来到乡村,然而当他们真正身处乡村那种可“感知的空间”中,直面他们的却是“远看山青水秀、近看垃圾成堆”,“垃圾靠风刮、污水靠蒸发”。乡村原生态的这种“感知的空间”未必都是可参观、可体验的空间。

对于乡村来讲,空间的功能往往是多用途的,空间之间不是孤立存在的,空间的形态也不是简单机械的几何形体。当相互依存的空间在人们心中不断叠加,会映射出别样的空间体验,甚至重塑人们对空间的整体认知。而人们对于空间的主观能动性,使得空间的生产需要植入与之协调的舒适物。因此,对于乡村的可“感知的空间”而言,只有在保护原生态舒适物的同时,尽量减少那些“非舒适物”的存在,才能使乡村成为一种可以“走进去”的空间。也就是说,最美乡村成为可参观的空间,首要的是“感知的空间”与“原生态的舒适物”之间的耦合。

2.第二层级:“构想的空间”与“规划建设的舒适物”的耦合

伴随乡村旅游的炽热化,乡村旅游给乡村发展带来的商机导致出现一批规划建设的项目,有的是政府规划建设的,有的是私人企业家投资建设的,还有的是村民自发建设的。总体来看,这些规划建设项目所开发的舒适物,在一定程度上提升了原生态乡村空间的可参观性,促进了乡村经济的蓬勃发展,也提高了村民的经济收入。但不容忽视的是,一些规划建设项目背离了乡村的特性,背离了空间生产与乡村舒适物之间和谐共生的耦合关系。

近年来,为了迎合游客需求,人工创造出“虚拟”的乡村空间,甚至兴建了大量含有城市元素和国外元素的“山寨建筑”,破坏了村落与自然、人与自然的生态环境系统。为了营造所谓的乡野韵味,很多规划建设的舒适物都是布景化的景观。有的采用与当地材料相接近的伪造材料,看似具有乡土气息,实际上误导了游客对当地乡村性的认知。有的为了营造所谓的意境,游客看到的是推倒重来或粉刷一新的“拟像”化的乡村景观,这些不仅破坏了乡村建筑的整体感,而且非常突兀、不协调。还有的刻意加入一些其他地域的符号化的乡村建筑形式,乍一看,在形式上传承了某乡村的传统文化,实际上这些建筑脱离了当地的乡土文化,如某些地方出现了不伦不类的徽派马头墙、门楼等建筑。对于这些布景化的景观而言,没有与当地自然资源禀赋、温度气候、地形地貌等相融合,村落、街巷、院落、建筑的机理、形状与色彩的设计也就如同无源之水、无本之木,缺少了乡村本应有的灵动,无法给人们带来真实愉悦的乡村体验,也就成为当地乡村性缺失的舒适物。

对于中国最美乡村的规划建设来说,更应该注重当地乡村舒适物的嵌入式开发,而不是过度旅游开发。这种乡村舒适物的嵌入式开发项目,应该明确嵌入到已有的建成区,成为其中的一部分,不仅不能对公共空间和休憩环境造成破坏性影响,而且还要通过规划设计提升当地的空间价值。对于那些具有历史意义,能够反映当地乡土文化的建筑,可以通过修缮进行保护。而对于那些不具有特色的建筑,可以改变使用价值,发挥其经济效益,但仍需保留其住宅的功能,建筑的材料、设计、规模、形态等仍要符合当地的乡村风格,即便是向外扩建,也要与现有建筑协调统一。因此,规划建设应该注重的是根植于本地的自然文化资源禀赋,进行当地乡村舒适物的嵌入式开发,并区别于城市化的资源开发模式,而不是将乡村的本土元素进行简单复制,刻意营造某种臆想式的乡村景观。

3.第三层级:“生活的空间”与“日常生活的舒适物”的耦合

人类最佳的生活方式是什么?亚里士多德认为应该是合乎“自然”的生活。“自然”这一概念,除了前面所说的自然界的意义,还指涉人类社会领域里的具有自然生发的意义。“自然”概念表明的是自然而然、自然生发的东西,或者是从本源处慢慢生长出来的东西。但是工业革命以后,现代城市却是在营造一种“人造”的“速度-空间”乃至“加速度-空间”,建构出一种非自然、快节奏的生活方式。工业文明时代以钟表为标志物的机械时间,打破了农业文明时期“日出而作、日落而息”的自然时间,信息革命以来的媒介时间,更是加快了人们的日常生活节奏,进一步突显了现代人类的生活困境。

人们在追寻更美好的生活方式的过程中,从来不乏牧歌式的想象。数千年来对乡村田园式的生活方式一直充满无限遐想。既有公元前8世纪的古希腊诗人赫西俄德(Hesiod)在《工作与时日》中对乡村生活所作的极尽浪漫的描写,也有中国田园诗人陶渊明在《桃花源记》中对乡村生活的乌托邦想象和在田园诗中对乡村生活的现实描绘。如今,乡村式的生活方式在人们的想象中仍然是田园牧歌般的景象。而对乡村慢生活方式的向往,由此成了城市居民走进村落的追求。因此,从“日常生活世界”这一角度出发,通过“场景”来重新审视村落日常生活空间的生产与生活舒适物的耦合就变得非常有意义。

从“场景”的角度来看乡村的“生活的空间”,可以将空间看做是一个舞台,而空间只有与人的日常生活相组合,才能完整、准确地表达意义。带着牧歌式的想象的城市人来到乡村,除了想感受如诗如画的青山绿水,更想体验田园牧歌式的慢生活方式,而这正是最美乡村需要提供的日常生活的舒适物。村民们在祠堂大摆筵席的场景、在天井里的生活场景、在池塘边捶打衣服的场景、夏日在村口胡同纳凉的场景、孩子们在小河里嬉戏的场景、秋天晒谷子的场景、冬天在家围炉夜话的场景等,正是这些日常生活的场景和片段构成了乡村特有的日常生活的舒适物。

乡村的生活空间只有融入日常生活的舒适物,才能构成充满生活气息的场景,才能让人们获得来自乡村的独特的生活体验。基于日常生活的舒适物离不开人的参与,往往体现着人与人的交往活动,以及人与物的交互关系。譬如,作为乡村重要空间的村口,对于村民来讲是交通转折的缓冲地带,是人们了解外界信息的一个窗口,而对于游客来说,是游憩乡村的重要驻足点,是感受乡村文化的重要场所。无论是村民还是游客,只有置身于这些承载日常生活舒适物的场景空间,真正身临其境,才能感受到“生活的空间”所洋溢着的浓浓的生活情趣,才能真正寻得到乡愁、获得诗意栖居的体验。

三、结 语

在城乡一体化的总体背景下,乡村发展应该如何嵌入乡村舒适物以及如何进行可参观性的空间生产,应该成为当下新农村建设过程中需要重点讨论的问题之一。本文将舒适物与城市发展的耦合研究运用到最美乡村的空间生产这一议题中来加以讨论。研究认为,最美乡村的空间生产与乡村舒适物的耦合存在三种层级的发展阶段:第一层级的耦合是“感知的空间”与“原生态的舒适物”之间的耦合,这是初级阶段的一种耦合,是建立在乡村的自然风光、民俗文化等既有的原生态空间。第二层级耦合是“构想的空间”与“规划建设的舒适物”之间的耦合,它是对乡村原生态的自然文化资源加以规划设计,在原生态的村落空间中嵌入更多的乡村舒适物,同时也摒弃原生态村落空间中的非舒适物,是一种可参观性的空间生产。目前大多数最美乡村的开发建设大体处于这一阶段。第三层级耦合则上升到“生活的空间”与“日常生活的舒适物”之间的耦合,达到一种可参观的空间生产与乡村舒适物的和谐共生的耦合状态,这应该成为乡村建设的重要发展方向。诚然,本文囿于乡村舒适物统计数据资料的缺失,无法对其耦合度和耦合协调度进行相应的数据分析和实证检验,这是有待于今后进一步探讨的一个研究课题。

1.Rivera-Batiz,F.L.Increasing Returns,Monopolistic Competition and Agglomeration Economies in Consumption and Production.Regional Science and Urban Economics,1988,18(1):125–154.

2.Quigley,J.M.Urban Diversity and Economic Growth.Journal of Economic Perspectives,1998,12(2),127–138.

3.Ullman,E.L.Amenities as a Factor in Regional Growth,Geographical Review,1954,44(1):119-132.

4.Hoehn,J.P.,Berger,M.C.&Blomquist,G.C.A Hedonic Model of Inter-regional Wages,Rents,and Amenity Values.Journal of Regional Science,2006,27(4):605–620.

5.Wang,C.,&Wu,J.Natural Amenities,Increasing Returns and Urban Development.Journal of Economic Geography,2011,11(4):687–707.

6.Wu,J.,&Gopinath,M.What Causes Spatial Variations in Economic Development in the United States?.American Journal of Agricultural Economics,2008,90(2):392–408.

7.Irwin,E.G.,Bell,K.P.,Bockstael,N.E.,Newburn,D.A.,Partridge,M.D.,& Wu,J.The Economics of Urban– Rural Space.Annual Review of Resource Economics,2009,1(1):435–459.

8.Wu,J.Environmental Amenities,Urban Sprawl,and Community Characteristics.Journal of Environmental Economics and Management,2006,52(2):527–547.

9.Mason,D.S.Sports Facilities and Urban Development:an Introduction.City,Culture and Society,2012,3(3):165–167.

10.Halfacree,K.Heterolocal Identities? Counter-urbanization,Second Homes and Rural Consumption in the Era of Mobilities.Population,Space,and Place,2012,18:209–224.

11.Gosnell,H.,& Abrams,J.Amenity Migration:Diverse Conceptualizations of Drivers,Socioeconomic Dimensions,and E-merging Challenges.Geo Journal,2009,76(4):303–322.

12.Lefebvre,H.The Production of Space.Translated by Smith D.N.Oxford:Blackwell(OriginalWork Published 1974),1991:33-39.

13.梁思成:《梁思成全集(第四卷)》,中国建筑工业出版社2001年版。

14.王宁:《地方消费主义、城市舒适物与产业机构优化——从消费社会学视角看产业转型升级》,《社会学研究》2014年第4期。

15.马凌:《城市舒适物视角下的城市发展:一个新的研究范式和政策框架》,《山东社会科学》2015年第2期。

16.王华斌:《乡土文化传承:价值、约束因素、及提升思路》,《理论探索》2013年第2期。

17.刘晔:《生态乡村建设模式与途径分析》,《经济问题》2013年第6期。

[责任编辑:侯祥鹏]

F323.6

A

1009-2382(2015)11-0073-05

吴志斌,南京航空航天大学新闻传播学系副教授、博士;姜照君,南京航空航天大学新闻传播学系讲师、博士(南京 210016)。

※本文系教育部人文社会科学基金青年项目“新媒介环境下新农村建设宣传的媒介认同研究”(项目编号:10YJC860047)、中央高校基本科研业务费专项科研项目 “新媒介环境下农民群体性事件的信息传播机制与应对策略研究”(项目编号:NR2012004)的阶段性成果。