2005-2013年沈阳市大东区居民死亡状况及危险因素分析

2015-05-18张丽娟

张丽娟

(沈阳市大东区疾病预防控制中心,辽宁 沈阳 110042)

● 调查研究 ●

2005-2013年沈阳市大东区居民死亡状况及危险因素分析

张丽娟

(沈阳市大东区疾病预防控制中心,辽宁 沈阳 110042)

[目的] 了解沈阳市大东区居民死亡情况和主要死亡原因,为政府部门制定疾病预防控制策略提供科学依据。[方法] 将2005-2013年的死亡资料按照国际疾病分类方法ICD-10标准进行分类,通过DeathReg居民死亡分析软件进行汇总、处理,应用SPSS 19.0统计软件进行数据分析。[结果] 2005-2013年大东区共死亡47,893人,总死亡率为795.61/10万。65岁以上年龄组死亡率最高,各年度男性的死亡率均高于女性的死亡率(P<0.01);大东区居民死因顺位前5位为肿瘤、心脏病、脑血管病、呼吸系统疾病/损伤和中毒。[结论] 肿瘤、心脏病、脑血管病、呼吸系统疾病等慢性非传染性疾病是严重影响大东区居民健康的疾病,做好慢性病的早期预防、早期诊断、早期干预是今后工作的重点。损伤和中毒是造成居民“早死”主要原因之一,其中交通事故和自杀占50.97%。今后疾病预防控制工作的重点应是加强慢性非传染性疾病及伤害和中毒的防治力度。

死亡率;死因;死因顺位;危险因素

1 材料与方法

1.1 材料来源

死亡资料来源于沈阳市大东区疾病预防控制中心数据库;人口资料来源于沈阳市大东区公安分局(非户籍人口不在统计范围之内)。

1.2 统计方法

2005-2013年的死亡资料按照国际疾病分类方法(ICD-10)标准进行根本死因归类,通过DeathReg居民死亡分析软件进行汇总、处理,应用SPSS 19.0统计软件进行数据分析。计数资料采用χ2检验。

2 结果

2.1 人群总死亡情况

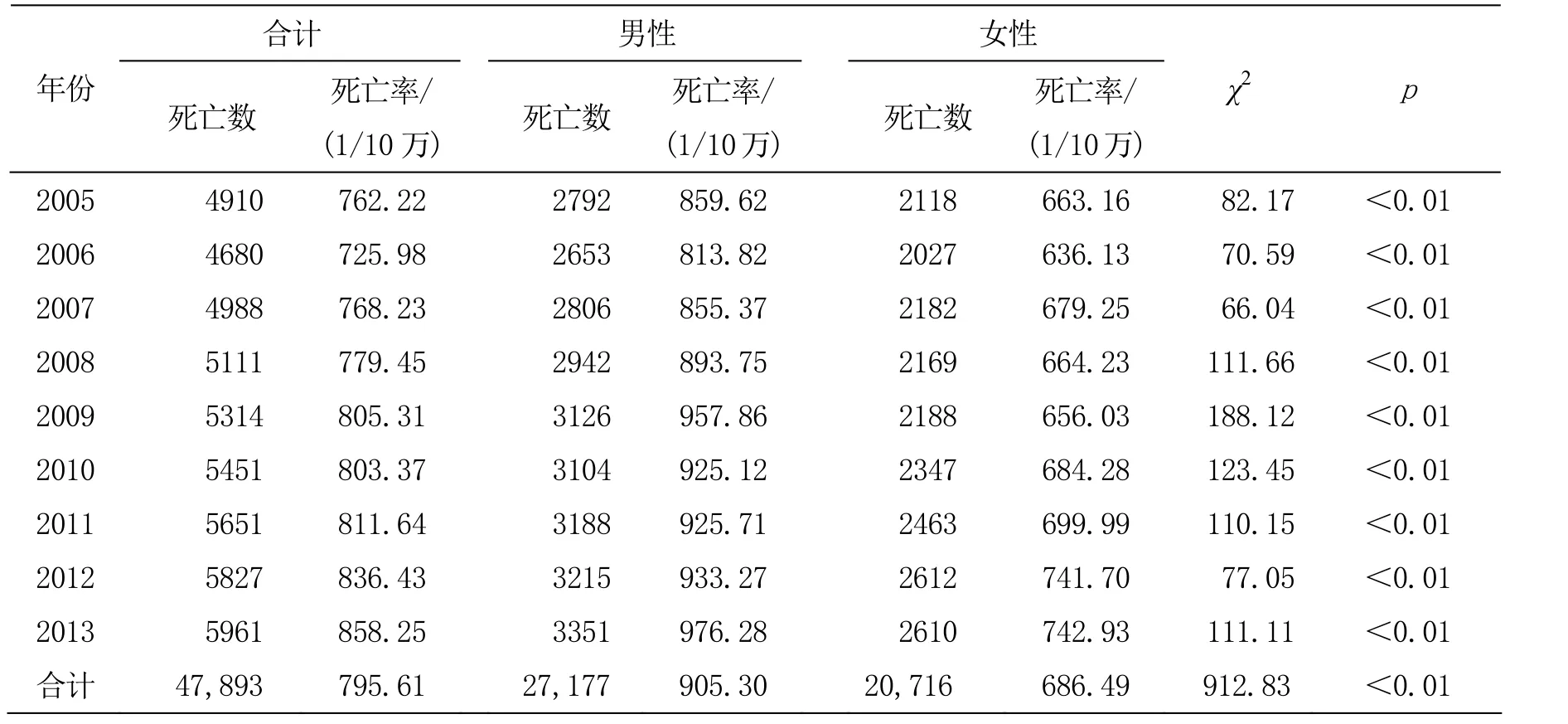

2005-2013年大东区共死亡47,893人,总死亡率为795.61/10万。各年度死亡率总体呈上升趋势,差异有统计学意义(χ2=108.81,P<0.01)。其中男性死亡率为905.30/10万,女性死亡率为686.46/10万。各年度男性的死亡率均高于女性的死亡率,差异有统计学意义(χ2=912.83,P<0.01),具体结果详见表1。

2.2 年龄分布

2.2.1 各年龄组死亡率

1岁以下婴儿死亡率较高,为710.24/10万,随后呈下降趋势,35岁前都保持较低水平,随着年龄增长又呈逐渐上升趋势,65岁以上年龄组死亡率达到最高,为4,616.79/10万,各年龄组死亡率差异有统计学意义(χ2=162,988.51,P<0.01)。

2.2.2 各年龄组主要死因

儿童期(0~14岁)主要死因:起源于围生期的疾病、先天畸形变性和染色体异常、损伤和中毒、肿瘤,占该组死亡数的79.19%;青少年期(15~29岁)主要死因:损伤和中毒、肿瘤、心脏病、脑血管疾病,占该组死亡数的72.12%;中青年(30~44岁)主要死因:肿瘤、损伤和中毒、心脏病、脑血管疾病,占该组死亡数的72.98%;中年期(45~59岁)主要死因:肿瘤、脑血管疾病、心脏病、损伤和中毒,占该组死亡数的79.94%;老年期(60岁以上)主要死因:心脏病、肿瘤、脑血管病、呼吸系统疾病,占该组死亡数的85.05%。

2.3 居民主要死因顺位

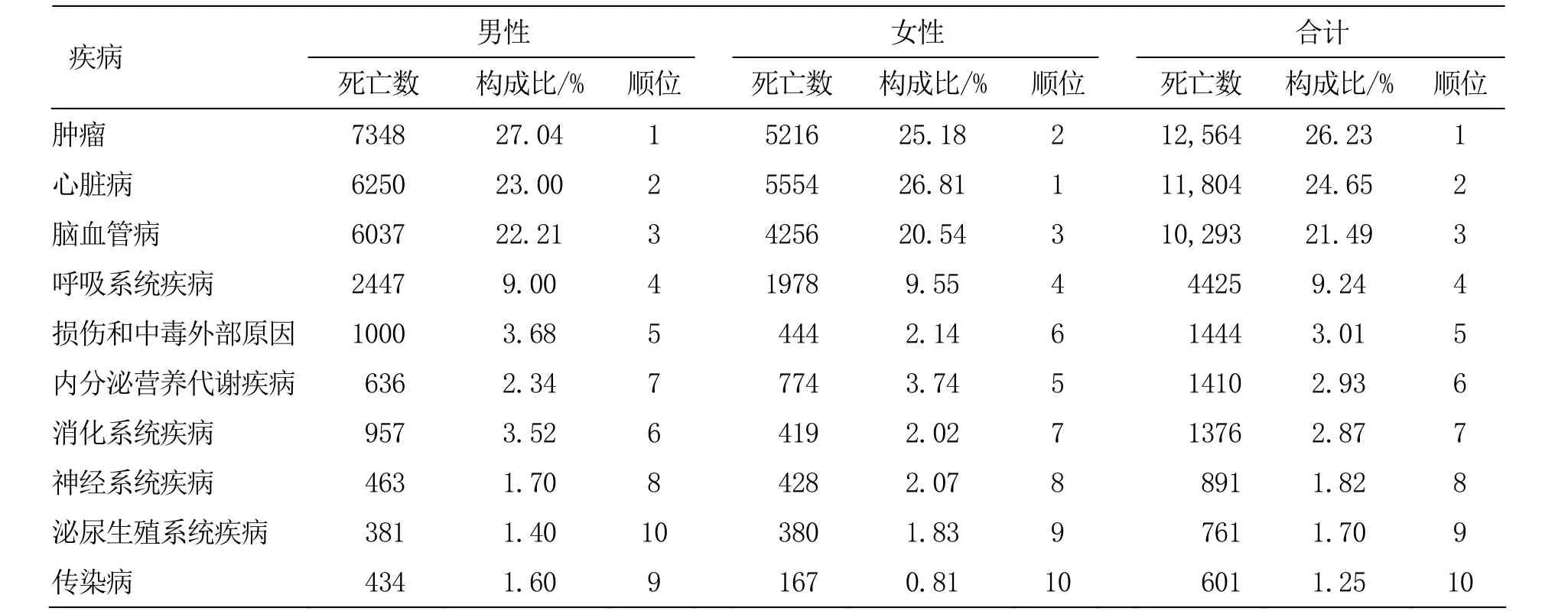

全人群前10位死因依次为:肿瘤、心脏病、脑血管病、呼吸系统、损伤和中毒、内分泌营养代谢、消化系统、神经系统、泌尿生殖系统、传染病。其中前五位死因占全部死因的84.63%。男性全死因前五位为:肿瘤、心脏病、脑血管病、呼吸系统疾病、损伤和中毒外部原因;女性全死因前五位为:心脏病、肿瘤、脑血管病、呼吸系统疾病、内分泌营养代谢疾病,详见表2。

表1 2005-2013年不同性别人群死亡情况

表2 2005-2013年前10位死因及顺位

2.4 损伤与中毒死亡情况

2.4.1 损伤与中毒死亡率分析

损伤和中毒外部原因死亡率为23.99/10万;其中男性死亡率为33.31/10万;女性死亡率为14.71/10万。男性明显高于女性,差异有统计学意义(χ2=95.15,P<0.01)。

2.4.2 主要损伤与中毒死因构成

前10位死因依次为交通事故(包括机动车与非机动车交通事故)31.65%、自杀19.32%、意外跌落10.53%、意外中毒8.03%、淹死5.06%、被杀4.50%、意外窒息3.67%、触电1.59%、砸死0.76%,男性与女性损伤与中毒死因构成位次与全人群基本一致,分类构成差异无统计学意(P>0.05)。

3 讨论

2005-2013年沈阳市大东区居民的总死亡率为795.61/10万,高于2004-2010年厦门市思明区(446.18/10万)[1]、2010-2012年温州市瓯海区(589.86/10万)[2]、2008-2010年昆明市官渡区(668.22/10万)[3],各年度死亡率总体呈上升趋势,与人口老龄化有关。本地区60岁以上和65岁以上人口占总人口比分别为17.68%和12.41%。

性别分布显示,各年度男性死亡率均高于女性死亡率,这与全国第三次死因回顾抽样调查结果[4]及陈晓鹭[1]、谢建妙[2]、莫翠珍[3]、戴曙光[5]、梁景丽[6]等的研究结果相符,可能与男性先天生理结构及后天的劳动强度高、生活压力大、接触危险因素的机会多以及有吸烟、喝酒和生活不规律等不良生活习惯有关[6]。

从年龄分布看,65岁及以上年龄组病死率最高,其次是0~岁组和40~64岁年龄,这与赵丽英等[7]对2005-2009年北京市东城区居民死因分析所得结果相似。根据世界银行预测,2050年,中国60岁以上人口将超过4亿[8]。谢安[9]在中国人口老龄化的现状、变化趋势及特点的研究中也显示,至2050年前老龄人口比重将持续呈上升趋势,提示我们对中老年人健康管理应予以高度重视。0~岁组主要死因为起源于围生期的某些情况和先天畸形、变性和染色体异常为主,占各类死因82.52%,婴儿死亡又以新生儿为主,占婴儿死亡构成85.66%。因此要加大健康教育力度,做好婚前、孕期的保健及指导工作,增强自我保健意识,避免接触有毒、有害物质,预防早期病毒感染,采取普及待孕和孕早期妇女增补叶酸的措施,加强产前诊断和遗传病筛查,发现异常及早处理,从而降低婴儿死亡率。

大东区前5位死因依次为肿瘤、心脏病、脑血管病、呼吸系统、损伤和中毒,这与陈晓鹭[1]、谢建妙[2]、柳建强[10]的研究结果相符,与莫翠珍[3]、刘玲玲[11]、龚鹤琴[12]的研究结果略有不同。前5位死因死亡占全死因构成比84.63%,提示慢性非传染性疾病及伤害和中毒是影响本区居民身体健康及寿命的主要原因。

慢性非传染性疾病的上升主要有两方面的原因,一是人口老龄化的影响,另外慢性病的发生与长期吸烟、过量饮酒、不合理膳食及缺乏体育锻炼等高风险的生活方式有关已被国内外许多研究所证明[13,14]。吸烟是慢性病上升的重要原因,相关资料显示中国是世界上最大的烟草生产国和消费国,全球每3个吸烟者中就有1个是中国人[15,16]。杨功焕等[17]的研究结果显示,中国男性烟草使用处在全世界人群中最高的流行水平,相应女性和儿童的被动吸烟的暴露率也最高;城乡居民的膳食结构由粮谷类食物摄入量逐渐减少,向肉类和食用油消费明显增加改变,普遍的高盐膳食严重影响了高血压;超重和肥胖人口的增加主要是由于身体活动减少造成的[14]。基层医疗卫生机构承担着慢性非传染性疾病干预的重要任务,提示我们要加强社区健康干预措施来提高居民自我保健意识、健康知识、健康行为及健康技能,通过改变整个人群的慢病危险因素水平,从而降低慢性非传染性疾病发病率。

本区居民损伤与中毒前5位死因依次为交通事故、自杀、意外跌落、意外中毒、淹死。其中交通事故和自杀占50.97%。与谢建妙等[2]的研究结果不同,与柳建强[10]的研究结果基本一致。交通事故位居首位共457例,其中机动车辆交通事故229例,机动车以外的交通事故228例。这一结果与近几年来机动车辆大幅度增加、某些驾驶员驾驶技术较差有关。另外中国人群中交通违章行为非常严重,远远高于其他国家报告的水平,而保护性措施的执行十分薄弱[17],车辆增加迅速,交通规则违章行为如此严重,车祸死亡率的上升则是必然的了。

自杀分布于15岁以上各年龄组,从死因构成上显示15~34岁人群高于其他年龄组,从死亡率上显示75岁以上老年人自杀死亡率最高,男性的自杀率在逐年升高。15~34岁人群处于青年心理发育关键阶段,他们学习、工作压力大,但解决问题及应对困境的能力不足,提高青年对负性生活事件的应对处理能力是预防青少年自杀的关键措施。根据颜廷健[19]对“丧失理论假说”的研究结果,老年人的个人老龄化过程可以理解为一个人生资源不断丧失或者说丢失的过程,所遭受的机体健康的丧失、“角色”的丧失、社会地位的丧失、理想或价值感的丧失、“养老支持”的丧失、“孝道文化”的丧失等一系列的“丧失事件”都可能引发老年人的“心理危机”,这些“丧失事件”的叠加,使老年人走上了自杀的不归之路。因此,加快和完善社区建设,增加社区养老服务,如老年长期照料护理服务、老年人临终关怀服务及老年人心理咨询服务等,对预防老年人尤其是患病老年人的自杀、提高老年人的生命和生活质量等方面具有重要意义。

[1] 陈晓鹭,华菊萍,王清和,等.2004-2010年厦门市思明区居民死因分析[J].实用预防医学,2011,18(12):2307-2308.

[2] 谢建妙,郑剑勇,陈 佩,等.温州市瓯海区2010-2012年居民主要死因分析[J].上海预防医学,2014,26(1):3-7.

[3] 莫翠珍,田 静.昆明市官渡区2008年-2010年常住人口死因分析[J].卫生软科学,2012,26(7):656-659.

[4] 陈 竺.全国第三次死因回顾抽样调查报告[M].北京:中国协和医科大学出版社,2008.

[5] 戴曙光,吴向红.2005-2008年射阳县居民死因监测结果[J].中国慢性病预防与控制,2010,18(3):286-288.

[6] 梁景丽,李文玲,杨立娟.2008-2012年某区居民死因分析[J].中国医药指南,2013,(31):84-85.

[7] 赵丽英,周艳丽,翟力军.2005-2009年北京市东城区居民死因分析[J].疾病监测,2010,25(8):662-664.

[8]INTERNATIONAL INSTITUTE FOR APPLIED SYSTEMS ANALY SIS.China's Population by Age & Sex,1950-2050 [EB/OL].(2008-07-07).http://www.iiasa.ac.at/Res earch/LUC/ ChinaFood/data/anim/pop_ani.htm.

[9] 谢 安.中国人口老龄化的现状、变化趋势及特点[J].统计研究,2004,(8):50-53.

[10] 柳建强,董 辉,张敬一,等.2008至2011年河北省死因监测主要死因分析[J].河北医药,2013,35(14):2195-2197.

[11] 刘玲玲,季 奎.2007年四川省死因监测点居民死因分析[J].预防医学情况报杂志,2009,25(6):405-408.

[12] 龚鹤琴,张茂镕.2008年~2011年昆明市居民主要死因顺位分析[J].卫生软科学,2012,26(4):394-397。

[13] 李丽莎.老年高血压病社区护理干预效果分析[J].实用预防医学,2006,13(4):892-893.

[14] 杨功焕,孔灵芝,赵文华,等.中国慢性病的挑战与应对[M].北京:北京大学出版社,2008.

[15] YANG GH, FAN LX, TAN J, et al. Smoking in ChinaFindings of the 1996 National Prevalence Survey[J].JAMA, 1999,282(13):1247-53.

[16] 中华人民共和国卫生部.2007年中国控制吸烟报告[M].北京:中华人民共和国卫生部,2008.

[17] 杨功焕.《中国人群死亡及其危险因素:流行水平、趋势和分布》的主要发现[J].医学与哲学,2007,28(11):1-5.

[18] 李献云,费立鹏,张艳萍,等.15~24岁人群自杀特征及危险因素的病例对照研究[J].中华精神科杂志,2005,38(4):231-235.

[19] 颜廷健.社会转型期老年人自杀现象研究[J].人口研究,2003,27(5):73-78.

(本文编辑:何庆节)

Analysis on residents’death status and risk factors in Dadong District of Shenyang from 2005 to 2013

ZHANG Li-juan

(Dadong Center for Disease Control and Prevention of Shenyang city ,Liaoning Shenyang 110042 , China)

Objective To analyze the statistic data and the main causes of death occurs in Dadong District of Shenyang, provide scientific proves for government to establish disease prevention and control strategies. Methods To classify the death record according to ICD-10 standard, the international disease classification method. Then collect and process the data by Death Reg. Data analysis was by SPSS19.0 statistical software. Results 47893 people died during 2005~2013,the total death rate was 795.61/100,000. The highest death group rate was above 65 years old. Within all groups, the death rate of men were higher then women(P<0.01). The top 5 main causes of death were cancer, heart disease, cerebrovascular disease, respiratory system disease, injury and poisoning. Conclusions Chronic non-Communicable diseases including cancer, heart disease, cerebrovascular disease, respiratory system disease were severely affect people’s health in Dadong District. Early prevention, early diagnosis and early intervention of chronic diseases should be the main focus in future working. Injury and poisoning was the main death cause of those dieing young, 50.97% of death was by traffic accidents and suicide. Prevention of chronic non communicable diseases,injuries and poisonings should be key emphasis in the near future working.

mortality, cause of death, rank order of death causes, risk factors居民死因分析是研究一个地区死亡水平、死亡原因及变化规律的一项基础性工作,也是评价居民健康水平和社会卫生状况的重要科学依据。为实现预防和控制疾病,减少疾病的发生和死亡以及延长寿命的社会目标,为有关部门制定疾病的预防控制措施提供科学依据,对大东区居民2005-2013年的全死因资料进行分析,现将结果报告如下。

R195;R1

:A

1003-2800(2015)01-0048-04

2014-07-22

张丽娟(1976-),女,辽宁开原人,本科,主管医师,主要从事流行病方面的工作。