德性之冠:亚里士多德论“大度”①

2015-05-16柳孟盛

柳孟盛

◆研究生论坛

德性之冠:亚里士多德论“大度”①

柳孟盛②

何种生活通向幸福?亚里士多德在《尼各马可伦理学》第一卷中的答复是政治生活,而在第十卷的答复是沉思生活。对于这种矛盾表述,学界争论的关键在于政治生活是否必要。而解决这个问题的最佳路径无疑是审视政治的最高德性,即“大度”。本文第一部分将论述“大度”和其他德性构成的上升序列,并表明逻各斯的推动力量;第二部分将分析《后分析篇》97b16—24列举的五位“大度”之人,进而呈现“大度”对血气的净化历程;第三部分将揭示努斯对幸福生活的决定作用,从而表明“大度”代表的最高政治生活也能通向幸福。

亚里士多德;“大度”;政治生活;幸福;努斯

政治与哲学之争,是西方古典哲学的永恒论题。在希腊那个堪称“黄金时代”的岁月里,除了众所周知的哲学传统,政治传统亦是人生场上的大驰骋者。相较哲学而言,政治可谓希腊生活之正统,其代表人物有二类:一为建功立业的英雄者,如伯里克利;一为倡导政治的修辞家,如伊索克拉底。人降生于此世,不一定成为哲人,却必定具有政治的维度。就此而言,政治可称第一重传统,之后哲学才称第二重传统。不过,第二重传统发现了自然之境并且以此标榜自身,在某种程度上又反过来成了第一重传统的前传统。二者孰为根本的问题必然出现,在古代就已经争论不止。该问题在伦理学的语境中可表达为:通向幸福的道路是政治生活还是哲学生活?抑或是二者兼备的生活,甚至可以说“条条道路通罗马”?不同的人给出不同的表述和解答。就本文探究的亚里士多德而言,他在《尼各马可伦理学》①即Nicomachean Ethics,以下简称NE。亚氏著作参见Aristotlis Opera,Revised by Immanuelis Bekkeri,Apud Georgium Reimerum,1831。英文译本参见The Complete Works of Aristotle,Edited by Jonathan Barnes,Princeton University Press,1991。中文译本参考《尼各马可伦理学》,廖申白译注,商务印书馆2003年版。中的矛盾表述不可谓不醒目:第一卷开头直言政治实践关乎至善;第十卷结尾则说沉思生活最为幸福。学者们对于如何解决这里的“矛盾”众说纷纭,提出了各种思路,但是并未达到共识。本文将选取一个独特的视角:从亚里士多德的“大度”②希腊原文为μεγαλοψυχια,英译有magnanimity,greatness of soul,high-mindedness,pride(W.D. Ross的译法,因本文选用的英译本乃依据Ross的牛津本修订而成,特此说明),self-respect,dignity等词,当前学术界常用者是magnanimity和greatness of soul,意为灵魂宏大。严群先生将其译作“豪侠”,包利民译为“恢弘胸襟”,廖申白译为“大度”,余纪元译为“大气”。鄙人私以为译作“大人气度”最为合适。但本文无意在翻译方面多费笔墨,因而仍采用普通读者最为熟悉的译法,即《尼各马可伦理学》中译本的“大度”译法。德性入手,具体呈现亚里士多德对人生最高实现活动的设想,进而表明其兼具抽象与现实两种向度的幸福观。

一、“大度”的德性序列

亚里士多德在《尼各马可伦理学》开篇提出幸福论题之时,直言有三种候选生活:经济生活、政治生活、沉思生活(NE 1095b15—20)。接下来他便大谈经济生活和政治生活,而对于“第三种生活,即沉思的生活,我们将留到以后考察”③[古希腊]亚里士多德:《尼各马可伦理学》,廖申白译注,商务印书馆2003年版,第12页。,这一留便留到了全书的近结尾处。究竟何者通向幸福?经济生活首先遭到摒弃。但在选择政治生活还是哲学生活之际,亚里士多德似乎各有所向,立场很是暧昧。学界对此争论不休,意见各有不同。④意见分两脉:一脉是承认亚氏的矛盾立场,更甚者直言第十卷第6—8章不属于原书计划,应该予以删除(参见M.C.Nussbaum:The Fragility of Goodness,Cambridge University Press,2001;J.Annas: The Morality of Happiness,Oxford University Press,1993);一脉是表明亚氏的立场并无矛盾,其中两大主流是理智论(参见Richard Kraut:Aristolte on the Human Good,Princeton University Press,1991)和综合论(参见J.M.Cooper,“Contemplation and Happiness:A Reconsideration”,in Cooper:Reason and Emotion,Princeton University Press,1999,pp.212—236)。其实,要回答这个问题,亚里士多德已经给出了线索。他认为幸福即德性,那么,最高的幸福一定在于最高的德性之中。哪个德性是亚里士多德的最高德性呢?大度。

让我们对“大度”德性展开讨论。

“大度”主要出现在《尼各马可伦理学》第四卷第三节。在亚里士多德的笔下,它堪称完美,可谓“德性之冠”(NE 1124a1)。我们先看亚里士多德的论述思路:(a)“大度”是“自视重要且配得上重要”;就人而言,“配得上重要”的外在衡量标准乃是荣誉,因此(b)“大度”的人关切荣誉;荣誉是对德性的奖赏,拥有德性最多的人才能获得最大的荣誉,而“大度”之人追求至高荣誉,可见(c)具备“大度”德性意味着要具备其他诸多德性(NE 1123a35—1123b30)。亚里士多德的逻辑很是清晰,但论述到了(c),极易引出一个问题,即:“大度”是混合型的德性还是单一型的德性?打个比方来说,如果将德性序列视为一座拱门,“大度”是整座拱门还是单指拱顶?对于“大度”和其他德性的关系,亚里士多德的原话是“它使它们变得更伟大,而且又不能离开它们而存在”①[古希腊]亚里士多德:《尼各马可伦理学》,廖申白译注,商务印书馆2003年版,第108页。。亚里士多德的意思似乎是“大度”德性的成立需要其他德性作为前提,但这并不表示“大度”本身包含了其他德性。“大度”虽和其他德性密切相关,但它仍是一种区别于其他德性而独立存在的具体德性。用我们的话说,“大度”既非拱门本身,亦非脱离基座的孤立拱顶,而是整扇拱门当中的高耸拱顶。

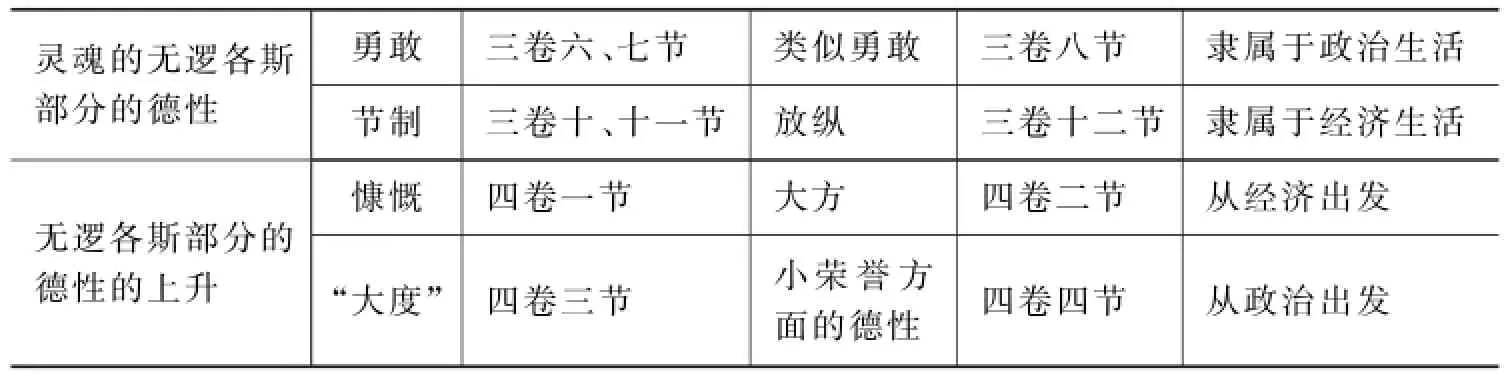

接下来我们就将考察“大度”所处的德性序列,继而呈现它和其他德性之间既分离又结合的关系。就第四卷第三节的直接描述而言,“大度”之人还同时拥有勇敢②原文是“一个‘大度’的人不大可能在撤退时拼命奔跑”(NE 1123b30)。和公正(NE 1123b30)、慷慨和友善(NE 1124b9—23)③亚氏也没有直说大度之人慷慨友善。他的原话是“他乐于给人以好处”(NE 1124b9),暗含慷慨友善之意。他在《欧台谟伦理学》中1232a19—38则明言“大度”之人与大方之人相像。以及诚实(NE 1124b28)等诸多德性。这些德性如何与大度形成具有内在关联的序列?在回答这个问题之前,我们先看下亚里士多德在讨论具体德性时所采用的对偶结构。罗斯曾批评亚里士多德“压根就没有逻辑地区分诸多情感或行为”④David Ross:Aristotle,Routledge,1995,p.211.,这显然有失偏颇。亚里士多德并非随意地谈论这些德性。比如说,他曾解释过为何谈完勇敢之后就接着谈论节制:因为“勇敢和节制是灵魂的无逻各斯的部分的德性”⑤[古希腊]亚里士多德:《尼各马可伦理学》,廖申白译注,商务印书馆2003年版,第88页。。所以,根据亚里士多德的论述顺序以及德性对应的灵魂结构和生活维度,本文得出以下表格。

毋庸置疑,这种对偶结构有助于我们更好地呈现“大度”的德性序列。“大度”与重大荣誉相关。在亚里士多德看来,若要获取荣誉,最根本的路径自然是践习德性,一方面呈现自身之好,另一方面造福城邦。而根据城邦所处环境的不同,最易获取荣誉的德性(暂且不论“大度”)也会有所变化:战争年代为勇敢,和平年代为大方。前者无需多言,当政治生活的中心转至战场之后,勇敢的人更容易建功立业。而在和平年代,大方之人对公益事业的投入最大,比如义务为合唱队提供设备,修建三层舰,举办公共宴会,等等。于是,我们便依据荣誉这个维度首先确立了“勇敢——大方——‘大度’”的德性序列。然而,荣誉自始至终都是外在的衡量标准。民众对此往往缺乏清醒的认识。他们看到荣誉常常落在拥有权力或财富的人身上,便认为财富使人“大度”(NE 1124a21—25)。在他们的认识中,“大度”德性被限定于经济层面。对于经济层面上的东西(欲望、享乐),亚里士多德虽不像他的老师柏拉图那样百般排斥,却也把它放在最低的位置。“大度”作为德性之冠,其内核自然不会停留在最低的经济层面。

并非说“大度”没有经济的维度。若从经济的角度看,我们又可确立“节制——慷慨——‘大度’”的德性序列。亚里士多德在论述“大度”的“自视重要且配得上重要”时,还谈及另外三种情况:自视重要却不配得重要(自负),自视不重要且不配得重要(节制),自视不重要却配得重要(谦卑)。在该划分当中,节制所处的境地一目了然:虽有逻各斯的指引,但它处理的对象并不重要;而且,即便处理得再成功,也无法获得重大的荣誉。第三卷第十、十一节的直接描述也可以看出,节制同肉体快乐相关(NE 1118a2),完全隶属于经济生活。慷慨和大方专指花钱方面的德性(前者的格局比后者小),乍看之下,也应隶属于经济生活。但慷慨和节制不同,它能够让它的践习者获得荣誉。荣誉意味着政治性。慷慨德性虽离不开经济要素,但其内涵却在政治要素。在经济层面上看,从节制到慷慨是个从收到放的过程。若视角离得远些,我们会注意到从经济层面到政治层面的某种上升意味。到了“大度”这里,就愈发地远离经济层面。财富看似重要,本质上却与“大度”没有多少关联。从节制到“大度”,就像从一个极端跃向另一个极端。

就上述分析来看,经济虽然可以帮助人们走向“大度”德性,却称不上是“大度”德性的必备维度。于是我们转向另一个德性序列,即“勇敢——‘大度’”。相比大方,勇敢更接近“大度”。“大度”之人在面对重大危险时,会不惜生命(NE 1124b8)。在他看来,荣誉代表的“好”(arete)①arete最早专指武德,到后来才发展成通常意义上的“好”“优秀”或“德性”。若从语义学的角度讲,“好”和“勇敢”之间本就关系密切。参见G.C.Field:Plato and His Contemporaries,Routledge,2013, p.104.高于生存本身。这像极了在战场上冒着生命危险追求不朽声名的勇士。此外,“大度”之人言行坦白,他的真诚表现更让人联想到勇士,而不是多诈的逐利之徒。亚里士多德还在《政治学》中表示“大度”之人具有血气(thumos,吴寿彭译作“精神”):“精神(热忱)这事物总是向外发展而且不可屈服……实际上,凡胸襟豁达、神智高爽的人,其性情必不致流于残暴——只是,对于罪行和恶人自当另眼相看。”②[古希腊]亚里士多德:《政治学》,吴寿彭译,商务印书馆2009年版,第368页。这一切都暗示“大度”和勇敢有着甚为密切的关系。

勇敢和“大度”皆超越血性。纯粹血性的人流于残暴,易受情感控制;而真正的勇敢出于高贵,出于逻各斯(NE 1117a7)。从类似勇敢的品质到勇敢,就是逻各斯升华血性的过程。因此,勇敢的人“在行动之前平静,在行动时精神振奋”③[古希腊]亚里士多德:《尼各马可伦理学》,廖申白译注,商务印书馆2003年版,第81页。。“大度”的人亦是沉静稳重(NE 1125a13)。就升华血性而言,“大度”和勇敢并无二致。但升至顶点之后,“大度”似乎又呈现出完全不同于勇敢的某些特质。比如,他最后扬弃了荣誉,他再也不觉得有什么事物是了不起的了。简言之,他要走向自足。而这已经到了政治领域的边界,其中的内容远非勇敢所能论述。我们稍加注意,就会发现“勇敢——‘大度’”和“节制——慷慨”有着相似的运动取向。前者从政治层面往上升,后者从经济层面往上升。这些上升序列虽然在很大程度上暗示了“大度”和其他德性之间的内在关联,但同时又表明了“大度”对这些德性的全面超越。“大度”一方面与它们结合,另一方面又与它们分离。作为德性之冠,它代表了政治生活的最高峰值。然而,站在最高处往下看,一切都变得渺小。维系政治高贵性的诸多德性也极有可能受到轻视。换言之,“大度”之人潜在地威胁着政治生活的稳定性。为何政治生活的巅峰之作反而会威胁政治生活自身?或许黑格尔的辩证法就能一言以蔽之。但我们显然希冀更多。接下来我们将换个视角,从亚里士多德的具体案例入手,从而找寻当前部分未能发现的其他细节。

二、“大度”的具体案例

亚里士多德在《后分析篇》(NE 97b16—24)中列举了五位“大度”之人:阿喀琉斯(Achilles)、埃阿斯(Ajax)、阿尔喀比亚德(Alcibiades)、吕山德(Lysander)、苏格拉底(Socrates)。他将前三人放在一处,他们的特征是“无法忍受耻辱”;后二人则另放一处,特征是“对好运和噩运皆漠然视之”。①Aristotle:Posterior Analytics,From J.Barnes(ed.):The Complete Works of Aristotle,Vol.1, Princeton University Press,1991,pp.58—59.关于这两组表现的核心内容是否一致,亚里士多德并未给出定论。它们既可以是一种“大度”的不同表现,也可以是两种“大度”的各自表现。若为后者,参照亚里士多德在《尼各马可伦理学》的论述,基本上可以确定两种“大度”当中一者为真,另一者只是类似而已。

五人当中,阿喀琉斯和埃阿斯来自传说,阿尔喀比亚德、吕山德和苏格拉底则为现实人物。除了苏格拉底,其余四人又都是希腊人眼中的英雄豪杰。英雄们“要永远成为世上最勇敢最杰出的人”②[古希腊]荷马:《伊利亚特》,罗念生、王焕生译,上海人民出版社2012年版,第305页。,自然而然,他们无法忍受耻辱。在阿喀琉斯、埃阿斯和阿尔喀比亚德身上,这种特质是如此的明显。他们都认为自己受了奇耻大辱,于是狂暴地寻求报复。不可否认,这些血气之人在顺境时皆如神明般光芒万丈,但在逆境时,却往往走向自我毁灭。有人因此认为“大度”之人过于自负。③J.Howland:“Aristotle's Great-souled Man”,The Review of Politics,Vol.64,The University of Notre Name,2002,pp.27—56.但亚里士多德显然赞赏“自视重要且配得重要”,英雄们有资本傲视众生。真正成问题的是,本该强健有力的英雄却在困难时刻彰显了生命的脆弱。这种强者的脆弱性虽是希腊悲剧的精髓所在,但对于“大度”德性而言,似乎有些格格不入。“大度”的人不会因为外在环境的变化而影响自己的清醒判断,尤其是在身处困境的时候,他会用高贵的行径来对抗耻辱。“对好运和噩运皆漠然视之”恰恰表明了“大度”之人对外在环境的不屑一顾。不论是在顺境还是在逆境,“大度”之人都将恒定地表现自我的高贵。由此可见,“无法忍受耻辱”是“大度”之人基于传统的血气表现,彰显了生机勃发的男子气概;而“对好运和噩运皆漠然视之”则是源于德性自身的内在要求。在后者那里,血气得到净化,众人眼中业已封顶的男子气概再次向上飞升,从而真正具有神明般的光彩。

不管两组表现是属于一种“大度”还是两种“大度”,第一组表现在其强度上都不及第二组表现。毫无疑问,以城邦的视角来看,第一组表现已经最大程度地呈现了“大度”之人的强健力量。然而,“血气因相信武断的、复仇心切的荷马诸神而产生,它并未诱发出真正的勇敢所需要的知识和推理”①查尔尼:《亚里士多德笔下的血气与虔敬》,尚新建译,转引自刘小枫、陈少明主编:《血气与政治》,华夏出版社2007年版,第35页。。英雄们的血气过于旺盛,以致很少有机会让灵魂的理性要素来决定最后的行动。而真正的勇敢遵照逻各斯的要求(NE 1115b12)。真正的“大度”亦是如此。因此,亚里士多德把苏格拉底列为第二组的案例也就不足为奇了。苏格拉底不同于其他四人,他没有赫赫武功,但德尔菲神谕却说他是最智慧的人。对此,他的解释是他知道自己一无所知。自知之明对于今天的读者而言似乎没有什么特别之处。我们可以试着换一种表述:苏格拉底的自知之明不仅针对他自己,更是针对人本身。人终究是无知的,就像英雄努力表现强健,却在噩运来临时不自禁地表现脆弱一样。若要改变人的无知处境,唯一的方法就是知道自己无知。尽管这种知道充其量只是渺茫的一点点知识,可它确是真正的智慧。它开启了追求逻各斯的无尽道路。正是有了这种对自己以及对人类处境的自知之明,苏格拉底才如此坚定地追随逻各斯的指引。他知道雅典判他死刑是对他的最大侮辱,他的人生处于最为艰难的时刻,但他没有像传统英雄那样通过伤害他人或政治共同体来抵消耻辱。他选择从容地面对死亡。若没有逻各斯的指引,苏格拉底不可能这般淡然,他必会卷入好运和噩运编织的无常网络之中。理性在此时驯服了血气。第一组表现因此转换成更为澄明有力的第二组表现。这让我们想起柏拉图在其《会饮篇》当中对苏格拉底和阿尔喀比亚德那段关系的精彩描写。虽然二者同为“大度”之人,但阿尔喀比亚德在交锋中明显处于下风。苏格拉底更像是阿尔喀比亚德的老师,教导他“要在肉眼失去敏锐的时候,灵眼才开始烛照”②[古希腊]柏拉图:《会饮篇》,王太庆译,商务印书馆2013年版,第77页。。然而事实证明苏格拉底的教育以失败告终,阿尔喀比亚德并没有走向关注内在的理性生活。这一切都在表明,第二组表现(即“对好运和噩运皆漠然视之”)才是“大度”德性的更深层次的展现。

鉴于苏格拉底的特殊身份,人们很容易就把第二组表现视为哲人的特质。但这种看法显然有些武断。我们需要更加细心地审视亚里士多德笔下的具体案例。五人当中,站队最为奇怪者当属吕山德。他是斯巴达的军事首领,和阿尔喀比亚德同是伯罗奔尼撒战争期间的风云人物。论地位论声名,他更应该是传统的英雄豪杰。但亚里士多德却把他和苏格拉底列为一组。若把第二组表现视为哲人的特质,就意味着吕山德也是哲人。然而,无论是修昔底德,还是色诺芬,还是在后人的传记作品中,都没有表明吕山德是位哲人。他和苏格拉底的相似之处在于他们都很克己,都带有斯巴达的苦行气质(生活简单而贫穷)。这让我们想起《普罗塔戈拉》342b—343a处苏格拉底的言论,他说“克里特和斯巴达是哲学的故乡”,还说斯巴达人“把自己的智慧隐藏起来,装作傻瓜,因此人们不知道他们在智慧上比其他希腊人优越,反而认为他们的长处在于打仗和勇敢”①Plato:Protagoras,From J.M.Cooper(ed.):Plato:Complete Works,Hackett Publishing Company, 1997,p.773.。莫非亚里士多德也持这种观点,并暗示吕山德研习哲学?若按照这个思路进行下去,我们还可以在吕山德身上找到类似哲人的表现。亚里士多德曾说“大度”之人“行动迟缓、语调深沉、言谈稳重”(NE 1125a13),这种表述到了普鲁塔克那里,就成了“忧郁的气质”。

亚里士多德曾经说过,伟人多少会具备“忧郁的气质”,像是苏格拉底、柏拉图和海克里斯莫不如此,他笔下的赖山德早期的生活倒是看不出来,到了老年就有这种倾向。②[古希腊]普鲁塔克:《希腊罗马名人传》,席代岳译,吉林出版集团有限责任公司2011年版,第790页。

普鲁塔克显然把这种忧郁气质视为哲人的气质。那么,以上这些材料是否足以表明吕山德过着哲学生活?我们需要注意的是,吕山德到了老年才有这种倾向。时间往往赐予人智慧。可亚里士多德所言的哲学是努斯(Nous,即灵魂、心灵、纯理性)和科学的结合(NE 1141a20),而不是人生阅历带来的明智。对于吕山德的忧郁气质是因明智而来还是因哲学而来(抑或是因其他理性品质而来),我们无法给出定论。然而,不论是吕山德还是苏格拉底,他们都选择维护政治共同体的利益。虽然他们潜在地威胁着政治生活的稳定性,但他们都以克己的方式取消了这种潜在的威胁。在回答了第一部分结尾处的问题之后,我们离本文的核心问题——即“‘大度’德性代表的最高政治生活能否通向幸福?”——更近了一步。最后,我们将再次审视大度自身,重点关注它超越政治层面的上升之路,从而揭示“大度”、哲学、幸福之间的多重关系。

三、通向幸福的道路

通过分析“大度”的德性序列,我们得知德性上升的关键要素是逻各斯;但在分析“大度”的具体案例时,我们却无法确定“大度”的人是否具有哲学的维度。“大度”自身的模糊性随之呈现于我们跟前。因为这种内在的模糊性,“大度”和幸福的关系也变得难以捉摸。除此之外,亚里士多德本人对幸福的理解也带有某种含糊意味。为了解决本文的核心问题,我们需要进行澄清,然后谨慎地寻找合理可行的解释路径。

首先澄清“大度”。1.“大度”的经济维度:“节制——慷慨——‘大度’”的德性序列表明“大度”之人能够正确地花钱,并且乐于给他人好处;但“大度”之人不一定富有(苏格拉底和吕山德皆安于贫穷);金钱能为“大度”锦上添花,却不是“大度”生活的必需用品。2.“大度”的政治维度:毋庸置疑,“大度”源于政治生活。它和政治领域的其他德性不同,它是封顶的德性,再无上升的空间可言。它之所以是最高的政治德性(或道德德性),还在于它能够辐射所有的政治生活(兼容武德和文德)。3.“大度”是否具备哲学维度?第二部分的讨论结果是没有定论。最早对“大度”做专题研究的现代学者高介纥(R.A.Gauthier)却给出了肯定回答。他直接将“大度”之人等同于柏拉图笔下的哲学王。①R.A.Gauthier:Magnanimité,Librarie Philosophique J.Vrin,1951,pp.104—17.亦可参见W.F.R. Hardie:“Magnanimity”in Aristotle's“Ethics”,Phronesis,Vol.23,1978,pp.63—79.其中有对Gauthier观点的清晰整理(但他本人并不赞同Gauthier的观点)。与Hardie持相似看法的还有Susan D.Collins:Aristotle and the Rediscovery of Citizenship,Cambridge University Press,2006,pp.61—66;Nancy Sherman:“Common Sense and Uncommon Virtue”,Midwest Studies in Philosophy,Vol.13,Blackwell Publishing,1988,pp.97—114.若“大度”之人是哲学王,那么所有的问题都将迎刃而解。哲学和政治的结合将使人走向幸福。然而,这个回答受到学界的诸多质疑。其中一种意见便是:“大度”之人目空一切,怎么看都不像具有自知之明的哲人。反对者常引用《尼各马可伦理学》1125a2的一句话作为反驳,即“ουδεθαυμαστικος”。“ουδε”表否定之意,而“θαυμαστικος”既可表示惊讶,又可表示崇拜。于是,对应的翻译便有两种,“nor is he given to admiration”或“nor is he given to wonder”。廖申白先生的中译本采用第一种,即“他也不会崇拜什么”②[古希腊]亚里士多德:《尼各马可伦理学》,廖申白译注,商务印书馆2003年版,第111页。。而反对者采用第二种,即“‘大度’之人不会对任何事物感到好奇”——这无异于说“大度”之人远离哲学。①有些学者还从“大度”之人的缺点着手,从而间接否认“大度”的哲学维度。参见Aristide Tessitore:Reading Aristotle's“Ethics”:Virtue,Rhetoric,and Political Philosophy,State University of New York Press,1996;T.W.Smith:Revaluing Ethics:Aristotle's Dialectical Pedagogy,State University of New York Press,2001;J.Howland:“Aristotle's Great-souled Man”,The Review of Politics,Vol.64, The University of Notre Dame,2002,pp.27—56.这些论证并不弱,却也没有强到使人不得不认为“‘大度’不具备哲学维度”。对于以上的争议情况,其实还存在一种理解:“大度”的人或许到达了逻各斯的顶峰,成了智慧的人,于是再不会对任何事物感到好奇,同时也再不会崇拜什么。“ουδεθαυμαστικος”或许不是某些人所说的研习哲学,也不是某些人所说的远离哲学。它或许暗示了“大度”之人通过其他路径达到了哲人所追求的终极境界。

回过头来看,“大度”超越政治层面的上升之路也支持以上这种解释。第一部分的德性序列已经表明,上升之路的推动力来自逻各斯。正是因为逻各斯的作用,各种政治品质才得以矫正自身,进而不断向上提升。毋庸置疑,逻各斯内在于哲学生活。与此同时,德性序列的上升之路也表明逻各斯内在于政治生活。不过,逻各斯在两种生活中以不同的面貌呈现。亚里士多德在《尼各马可伦理学》第六卷罗列了逻各斯的五种品质:技艺、科学、明智、智慧和努斯(NE 1139b15)。技艺与制作相关;科学指确定的知识,包括数学、天文学等;明智是实践德性,可谓逻各斯在政治领域的完美表现;智慧是努斯与科学的结合,哲学即“爱智慧”,不仅寻求确定的知识,还追求透彻的领悟;努斯则通神。五者当中,努斯最为精粹。“证明的结论以及所有科学都是从始点推出的。所以,科学据以推出的那些始点不是科学、技艺和明智可以达到的……始点就只能靠努斯来获得。”②[古希腊]亚里士多德:《尼各马可伦理学》,廖申白译注,商务印书馆2003年版,第174页。需要注意的是,亚里士多德所言的“沉思”正是“努斯的实现活动”(NE 1177b18)。而幸福与沉思同在(NE 1178b27)。言下之意,幸福与否的衡量标准在于努斯。只有通过努斯,人才像神一样。智慧既然是努斯与科学的结合,那哲学生活通向幸福也就无需赘言。然而,单凭科学本身无法通向幸福。单凭明智也无法到达始点。在某些人看来,这就意味着明智代表的政治生活前途晦暗。于是,哲学王应运而生:政治结合哲学从而让政治生活通向幸福。难道政治生活通向幸福就只有结合哲学这一条路径吗?回答是不。哲学并非唯一选择。政治生活也可以直接结合努斯,而把科学部分剔除出去。就推出和被推出的关系而言,努斯是推出者,科学和明智是被推出者。科学和明智之间并不存在推出和被推出的关系。科学不能推出明智,也就是说,学习数学、几何学、天文学等知识并不见得会让人变得明智。由此可见,“大度”对政治层面的超越不一定就是进入哲学层面,它可以直接通向神灵。

最后澄清“幸福”。本文所言的幸福皆指最高层次的幸福,即“灵魂的一种合乎完满德性的实现活动”(NE 1102a5)。也就是说,真正意义上的幸福是属神的,而沉思就是与之对应的最高实现活动。需要厘清的是,沉思生活并非哲学生活,尽管哲学生活天然包含了沉思生活(哲学生活之所以能够通向幸福,恰恰在于它所包含的沉思生活)。然而,“我们的本性对于沉思是不够自足的”①[古希腊]亚里士多德:《尼各马可伦理学》,廖申白译注,商务印书馆2003年版,第310页。。于是,亚里士多德说“幸福的生活就在于德性的实现活动”(NE 1179a7)。以上两种说法看似相同(皆是“幸福即德性”的论调),实为不同:前者规定了德性当中的最佳者,单指完满德性;而后者没有对德性进行规定,涉及所有德性。当“完满德性”泛化为“所有德性”时,幸福就从属神的层次下降到属人的层次。若单从属人的层次来说,拥有普通德性的政治生活就可通向幸福,毋须特定讨论“大度”代表的最高政治生活。最高政治生活因其边界位置而具有某种分离趋势。正是因为这种分离趋势,政治生活方可与哲学生活分庭抗礼,不然它将永远限于属人的层次而低于哲学生活。换言之,政治生活也能对属神的幸福发起冲击。这便是亚里士多德的“大度”德性所要呈现的核心内容。

综上所述,通过对《尼各马可伦理学》第一卷和第十卷之间关于幸福的矛盾陈述,本文提出了另一条理解路径:不管是哲学生活还是政治生活,只要真正具备了努斯,就可通向最高层次的幸福。学习哲学课程并不意味着就过上了哲学生活;不研习哲学也不表示政治生活无法和努斯结合。政治虽然远离哲学,但万花筒般的丰富感受亦能促使天才之人进行沉思。“大度”或许就是政治生活结合努斯的德性典范。正是因为努斯,“大度”之人才能站在政治生活的巅峰,才会心如止水、目空一切。然而,人不可能时刻拥有沉思的生活。沉思乃是神的生活,而人永远要面对人自身的局限性。对于人而言,自足状态难以持续。所以,幸福终究带有理想色彩。但亚里士多德并没有因为神的美好而抹灭人的美好。用包利民先生的话说,“亚里士多德固然主张古典大序思维,但是他的大序与柏拉图的大序有所不同,每一层次都有自己相对独立的价值,而非仅仅最高一层才有价值。德性精英是必要的,公民也是必要的;哲学是重要的,政治也是重要的”②包利民:《古典政治哲学史论》,人民出版社2010年版,第191页。。本文论述的“大度”德性和政治生活既结合又分离,这恰恰表明了亚里士多德对人生最高实现活动的既现实又理想的双重设想。

①本文的写作得到中央高校基本科研业务费专项资金资助。

②柳孟盛,浙江大学哲学系博士生。