B 超引导下联合臂丛神经阻滞的比较分析

2015-05-15段中茂杨小磊江苏省常熟市第一人民医院苏州大学附属常熟医院麻醉科江苏常熟215500

段中茂,杨小磊 (江苏省常熟市第一人民医院/苏州大学附属常熟医院麻醉科,江苏 常熟 215500)

臂丛神经阻滞是临床上神经丛阻滞的麻醉技术,为上肢手术首选的一种麻醉方法。通常依据解剖标志定位,它是将局部麻醉药注入臂丛神经干周围使其所支配的区域产生神经传导阻滞的麻醉方法[1]。随着超声成像技术不断发展,神经阻滞的定位及方法发生了巨大的变革。超声技术在臂丛神经阻滞的临床应用具有独特优势,该技术目前在国内已开展运用。近年来,我院对上肢手术开展了在B 超引导下联合臂丛神经阻滞麻醉的方法,取得了满意的效果,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料:选择我院2013 年4 月~2014 年4 月期间收治的100 例上肢手术患者,ASAI ~Ⅱ级,其中男63 例,女47 例,年龄15 ~70 岁,体重40 ~78 kg。术前诊断为:手外伤神经血管肌腱断裂33 例,尺骨桡骨骨折28 例,掌指骨骨折11 例,肱骨下段和尺骨鹰嘴骨折9 例,上肢肿瘤8 例,动静脉瘘6 例,其他5 例。所有病例均无神经系统疾病、凝血功能障碍、局部麻醉药过敏史、严重的外周神经损伤和无阻滞注射部位皮肤感染、缺损或血肿等。将所选100 例患者随机分为A、B 两组,B 组为在B 超引导下肌间沟联合腋路臂丛神经阻滞麻醉组(n=50),A 组为盲探法肌间沟腋路联合臂丛神经阻滞麻醉组(n=50),二组患者在性别、年龄、体重以及原发疾病等方面比较,差异无统计学意义(P >0.05),组间具有可比性。术中常规吸氧,连续监测血压(Bp)、心电图(ECG)、和血氧饱和度(SpO2)等。

1.2 仪器与方法

1.2.1 使用仪器:采用百胜(中国)有限公司提供的意大利MYLAB 25 彩色超声诊断仪、高频线阵探头(频率8.0 ~12.0 MHz)。生命体征监测仪为德国PHILIPS 公司的Intelli Vue MP50。局部麻醉药为0.75%罗哌卡因、2%利多卡因二者等量混合液。

1.2.2 麻醉方法:B 组:首先在B 超引导下行肌间沟法臂丛神经阻滞,患者取仰卧位,头偏向健侧,暴露 患侧颈部,超声扫查显示臂丛神经上、中、下三干。于超声引导下针尖通过中斜角肌达下干深方,回抽无血后注入局部麻醉药3ml;之后退针至中斜角肌内侧缘,并向患者头侧倾斜进针达上干浅方,回抽无血后再注入3 ml 局部麻醉药;然后在B 超引导下行腋路法臂丛神经阻组:患者取仰卧位,头偏向健侧,患侧上肢外展90°,曲肘,前臂外旋,手背挨床,行军礼状,采用超声引导进针,当针尖达肌皮神经旁,回抽无血后注入3 ml 局部麻醉药,而后退针至肱二头肌内侧缘,并向患者头侧倾斜进入位于腋动脉旁12 点位置,回抽无血后再注入局部麻醉药10 ml。A 组:体位同上,先取前中斜角肌肌间沟顶点,用7 号短针头紧贴左手食指向内向后横突方向徐缓进入,待患者诉出现异感,或触及横突,回吸针管内无血及脑脊液,注入15 ml 局部麻醉药,观察10 min,患者无不良反应;再以左手食指扪及腋动脉搏动,以7 号短针尖紧贴左手食指尖向紧邻腋动脉方向徐缓进针,至一定深度可有筋膜突破感,松开针尖,见针头随动脉搏动而无血液溢出,回抽无血后注入15 ml 局部麻醉药。

1.3 效果评价标准:麻醉效果优:各种手术刺激下无疼痛和不适感,手术顺利完成;良:切皮无明显疼痛,但术中有较强不适感,须辅助用药,方可完成手术;差:术中疼痛明显或伴有显著不适,辅助用药下也无法完成手术,须改用其他麻醉方式。

1.4 统计学处理:采用SPSS19.0 软件对数据进行统计分析,采用t 检验和χ2检验,以P <0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

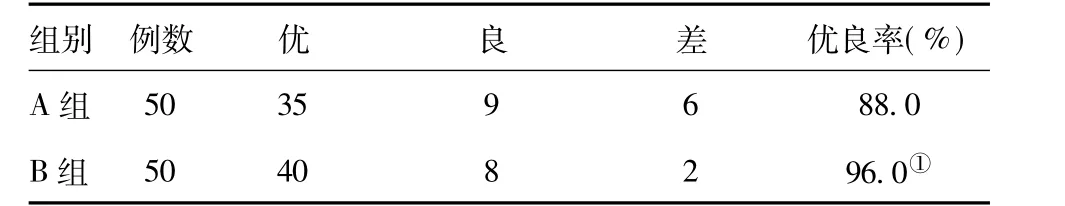

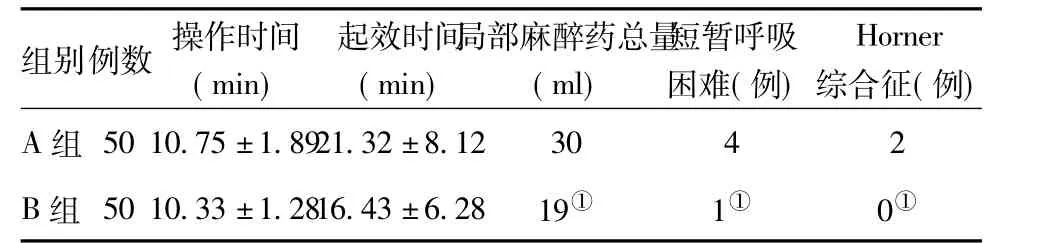

B 超引导下肌间沟联合腋路臂丛神经阻滞麻醉组(B 组)患者的麻醉效果优良率为96.0%,显著高于盲探组(A 组)(A组优良率为88.0%),组间比较,差异有统计学意义(P <0.05)。患者麻醉过程中未出现明显的中毒反应。二组操作时间、麻醉起效时间比较,差异无统计学意义(P >0.05),但麻醉用药和麻醉后并发症发生率B 组低于A 组,差异有统计学意义(P <0.01)。两组患者术中生命体征基本平稳,均未发生明显出血、血肿、气胸、刺破血管等严重并发症。

表1 两组患者麻醉效果比较(例)

表2 两组患者麻醉操作及并发症情况

3 讨论

上肢手术的麻醉临床上一般选择臂丛神经阻滞法。它具有操作简单、时间短、起效快、效果好、松弛肌肉、缓解血管和神经痉挛、术后切口痛较轻、并发症少等特点[2],是上肢手术首选的麻醉方式。但由于臂丛神经的解剖结构复杂,由三干、六股、三束及五大分支组成。传统解剖定位盲探法单点肌间沟或腋路阻滞,往往存在麻醉效果不够完善,一次性局部麻醉药用量大易产生局部麻醉药中毒等缺陷,所以我科上肢手术的麻醉大部分实施肌间沟联合腋路臂丛神经阻滞的方法,提高了麻醉效果,降低了局部麻醉药中毒的风险,但仍有部分麻醉效果欠佳,同时盲探法臂丛神经阻滞易于损伤神经和血管。在神经刺激器引导下通过单点或多点注射法可以使麻醉起效更快,成功率更高,但仍属不可视方法,不可避免发生神经血管损伤。近年来,超声技术不断发展,尤其是高分辨率便携式超声设备的出现和超声探头技术的改良,使超声技术在肌间沟沟及腋窝臂丛神经阻滞中广泛应用[3]。在肌间沟径路方面,崔旭蕾等[4]研究认为超声引导两点阻滞较单点阻滞可明显提高阻滞成功率且不会增加并发症发生率。在腋路方面,莫伟波等研究认为腋动脉旁正中神经、尺神经和桡神经阻滞联合肌皮神经两点阻滞法与四支神经分别阻滞的四点阻滞法具相似的阻滞效果,且两点注射法效率更高[5]。本研究通过B 超引导下肌间沟联合腋路臂丛神经阻滞麻醉与传统盲探法联合臂丛神经阻滞麻醉进行临床效果比较,发现B 超组的优良率96.0%显著高于盲探组的88.0%;同时局部麻醉药总量也显著少于A 组;术后并发症较A 组少。笔者的体会是:B 超引导下联合臂丛神经阻滞麻醉效果确切,安全、可靠,直观实时,简单易行,在上肢手术中值得临床上推广应用。

[1] 庄心良,曾因明,陈伯銮.现代麻醉学[M].第3 版.北京:人民卫生出版社,2003:1060.

[2] 陈宁花,胡秀琴.连续臂丛神经阻滞麻醉的临床应用分析[J].吉林医学,2013,34(2):284.

[3] 倪 蓉,韩传刚,王力甚.超声引导下臂丛神经阻滞的临床研究进展[J].上海医学,2012,35(6):557.

[4] 崔旭蕾,徐仲煌,陈绍辉,等.超声引导技术在肌间沟臂丛神经两点阻滞中的应用[J].基础医学与临床,2008,28(3):269.

[5] 莫伟波,黎必万,陆彬堂,等.超声引导下不同给药方法在经腋径路臂丛神经阻滞的应用[J].医学综述,2010,16(20):2183.