统合协作:工资集体协商启动模式

2015-05-12王黎黎

王黎黎

集体劳动关系的法律调整,是我国劳动关系调整的新重心。工资集体协商,则是我国调整集体劳动关系,防治集体劳动争议的策略选择。集体协商的启动存在着多种方式:有的在合作氛围之下由企业工会或企业行政,或者个别职工启动协商,比如武汉市餐饮行业、①参见:路军,《集体谈判制度的国际模式与中国本土化探索》,《中国工人》2013年第3期;《探索职工工资的双赢之道 (零距离)》,《人民日报》2013年6月30日第5版;《工资集体协商的武汉“拉锯战”》,《人民日报》2011年5月4日第13版。德力西集团、②《乐清民企积极续签》,http://www.acftu.org/template/10001/file.jsp?cid=104&aid=68215,2008-01-02;《分蛋糕:百姓多些,再多些 (我们的“十二五”)》,《人民日报》2011年3月10日第6版。江西贵溪宝山金属有限公司;③参见:《走近基层代表》,《人民日报》2012年8月17日第8版有的在劳资纠纷爆发之后,由职工群体或企业工会,或者企业行政主动启动协商,比如南海本田、④参见:陈伟光,《工人群体性事件与工会角色 (上)》,《中国工人》2013年第8期;冯同庆、王侃、闻效仪,《事后协商与“事先协商”——一种始于自发而被推广还可创新的模式和经验》,《中国工人》2012年第9期;《中国工人》编辑部,《打造为工人说话的工会——专访广东省总工会巡视员、党组成员孔祥鸿》,《中国工人》2012年第8期;补牢,《南海本田集体谈判始末》,《中国工人》2010年第9期。南沙电装、〔1〕深圳沃尔玛。〔2〕那么,实践中多样化的启动方式中,究竟存在着什么共同的规则呢?这一规则与立法设计的规则是否一致呢?如果不一致,应该作何理论解释呢?

目前学界对协商启动实践的研究往往关注表面的启动方式,是应政府要求而启动,即所谓的“自上而下”;还是劳资双方自主选择启动,即所谓的“自下而上”。⑤参见:吴清军,《集体协商与“国家主导”下的劳动关系治理——指标管理的策略与实践》,《社会学研究》2012年第3期;Shen,Jie and John Benson.“Tripartite Consultation in China:A First Step towards Collective Bargaining?”International Labour Review 147(2008):231-248.但对解释这一启动实践的劳动关系理论,还缺乏归纳总结。学界对协商启动立法的研究往往从微观着眼。比如,认为《劳动法》相关条文的规定原则性较强但细致度较弱;〔3〕对协商代表的产生程序,协商争议如何具体处理,何为拒绝协商的“不正当理由”等,都没有明确规定;〔4〕等等。但是,对立法是否与实际运行规则相统一,还缺乏关注。

本文立足于劳动关系治理理论,关注工资集体协商启动方式立法与实践的差异,并探索解释这一差异的理论,为工资集体协商研究的学术讨论提供新的研究视角。

一、域外两种治理思路:合作主义与对抗主义

协商谈判的启动方式,包括多元 (对抗)主义和合作主义。需要注意的是,与合作主义对应的多元 (对抗)主义,和与一元论对应的多元论是两个概念。一元论和多元论是对劳动关系中是否存在多重利益的不同认识。一元论,也称为一元主义,认为劳动关系中员工的利益与管理方的利益是基本一致的。〔5〕多元论,也称为多元主义,认为劳动关系中存在利益分歧,但也存在共同的利益。〔6〕合作主义和多元 (对抗)主义是多元论下寻找共同利益的两种模式。为了便于区分,本文将多元(对抗)主义称为对抗主义。对抗主义强调通过劳资间的冲突对抗,平衡双方利益,达致共同利益。合作主义强调通过劳资间的合作,实现双方共赢,维护共同利益。国外的集体谈判制度遵从于多元论的前提。但由于采取了对抗主义和合作主义的不同模式,又可分为对抗主义范式下的集体谈判和合作主义范式下的集体谈判。〔7〕在对抗主义模式下,劳资双方在集体谈判中进行“对抗性竞争”,以“讨价还价”的方式实现自身利益最大化。在合作主义模式下,劳资双方以协商或合作的方式进入谈判过程,在合作基础上形成劳动市场的秩序。〔8〕对抗主义集体谈判以美国为代表,合作主义集体谈判以德国为代表。

(一)合作主义下的集体谈判:合作共赢

一般认为,合作主义可以溯源于“组织化国家统制”(organic statism)这一欧洲封建社会的思想。〔9〕德国学者施密特和哥诺特 (Schmitter.P.C&Grote.J.R)则将合作主义溯源于欧洲天主教义和民族主义这两种哲学思想的结合。欧洲天主教义推崇“和谐与社会的统一”,而民族主义认为“个体对民族利益的服从,使社会凝为一体”。〔10〕由于20世纪中后期,合作主义思想在一些欧洲国家广泛实践,其成为了颇具影响的理论。合作主义强调在劳资政策的制定中,政府、雇主组织、雇员组织相互之间呈合作关系,以三方合作机制解决社会利益冲突。在劳动条件的制定过程中,雇主组织与雇员组织同样在合作氛围之下,实现双方利益的共赢。该模式下的集体谈判具有以下特点:

第一,集体谈判促使劳资合作,在社会伙伴关系立场下,德国的集体谈判奉行自治原则,由劳资双方商定工资等劳动条件,而政府对劳动条件的干预极少,甚至长期以来没有法定最低工资的约束。在没有立法和政府干预的情形下,集体合同成为规范工资等劳动条件的有效工具。

第二,集体谈判以产业民主思想为前提。由于反对“那种有关‘多与少’的看法—如果工人得到的多了,雇主得到的自然要少了”〔11〕,而奉行“劳资之间存在着共同的利益而不是必然的矛盾”〔12〕理念,在产业民主和社会伙伴关系下,德国集体谈判以劳资合作达成劳资自治,水到渠成。

第三,集体谈判是达成工作场所规则的机制,而非仅仅是解决冲突的机制。合作主义认为,“合作”是团体间实现利益平衡的途径:在各团体同意的情况下,各方利益进行了集中体现和有序分摊。〔13〕德国以集体合同的约定,确定劳资双方的权利义务。集体合同如债权合同一样,为当事人双方设定义务,除非集体合同中有其他明确规定。〔14〕

(二)对抗主义下的集体谈判:冲突夺利

对抗主义,立足于梅特兰、拉斯基等人主张的“团体真实人格理论”,由美国学者罗伯特·达尔进行了丰富和发展。其强调劳动政策等政府决策的制定中,雇主组织、雇员组织等利益集团通过对抗性竞争,开展压力活动,实现利益制衡。该模式下的集体谈判具有以下特点:

第一,集体谈判制度为劳资对抗提供途径。美国集体谈判恪守“冲突是一种本质特征”〔15〕,从而通过肯定和保护罢工权、闭厂权为劳资冲突对抗提供途径。该模式存在重要假设:劳资关系以冲突对抗为主。劳资关系的本质是利益的冲突,劳动者追求高工资、就业保障,即决定劳动条件的“话语权”,而企业追求经济利润,即效率。劳资冲突不是病态,而是一种常态。〔16〕

第二,集体谈判制度通过扶助弱者,为劳资对抗提供可能性。美国集体谈判制度强调扶助工会,发挥工会的作用以遏制雇主的力量。该模式存在另一项假设:劳资双方不平等的谈判力是劳资纠纷产生的主要原因。〔17〕竞争市场会造成劳动者工资低廉、失业、工作场所不安全,以及企业专制独裁的后果,形成企业较强的谈判力和劳动者较弱的谈判力。所以,增进劳动者力量的劳资对抗可以削弱资方的力量,纠正企业和劳动者之间力量的不平等。〔18〕

第三,集体谈判制度是处理劳资冲突的一种思路。多元主义认为,社会团体之间的利益平衡来自于其相互间“讨价还价”的竞争,国家与团体间的利益协调也是由“讨价还价”而得来的。〔19〕在美国,集体谈判是在工作场所中解决冲突的机制之一,〔20〕没有劳资冲突也就没有集体谈判的必要。

二、我国工资集体协商的立法追求:合作主义

(一)合作主义的模式选择

我国工资集体协商制度的建立基础更趋向于德国模式。其建立在劳资合作的基础之上,由企业民主管理制度促进劳资沟通的实现,旨在通过集体协商形成工作场所规则。这正好符合合作主义模式的特点。

第一,工资集体协商的启动筹备以劳资合作为基础。《集体合同规定》第32条、《工资集体协商试行办法》第17条均规定,集体协商的意向应由协商双方的任何一方提出。在另一方拒绝协商的情况下,要约方并不享有罢工或闭厂的权利。《集体合同规定》第5条将“不得采取过激行为”作为集体协商的原则,更明确了劳资合作的基础。

第二,工资集体协商借助于企业民主管理制度。根据《劳动合同法》第4条,劳动者有参与制定与其有切身利益的规则的权利。这种“参与权”使劳动者对企业内部管理和企业发展具有了一定的影响力。《企业民主管理规定》第3条则赋予了劳动者通过企业民主管理机制,参与企业管理活动的权利。虽然企业民主管理制度与工资集体协商制度有明显差别,是相互区分的两种制度,但是,这两种制度是相辅相成的。企业民主管理制度的建立,提高了劳动者在劳动关系中的影响力,促进了劳资沟通的实现。首先,职工代表大会制度、厂务公开制度建立了企业尊重劳动者意见的氛围,使劳动者的话语在企业中受到重视。其次,公司制企业中的职工董事、职工监事制度,使职工代表参与决定经营管理重大事项,成为了可能。再次,企业民主管理制度赋予了劳动者对年度生产经营管理情况、集体协议订立执行情况的知情权,有助于劳动者确定协商议案。这种劳资合作促进劳资沟通的模式,与德国劳资共决实现劳资沟通的立法设计有共同之处,而区别于美国劳资对抗下进行劳资沟通的立法模式。

第三,工资集体协商是达成工作场所规则的机制,而非仅仅是解决劳资纠纷的办法。《工资集体协商试行办法》第3、24条规定,一般情况下,一年一度的工资集体协商中,工资分配办法、工资分配方式、工资福利水平等事项得以讨论确定。并无法规表明工资集体协商制度仅仅是纠纷解决的办法,所以,工资集体协商是一种劳动规则的产生机制。

(二)多元主义的规则借鉴

我国工资集体协商虽然符合合作主义模式的特点,但与传统合作主义又有区别,其中借鉴了一些多元主义模式的规则。

第一,我国法律借鉴了最低劳动标准和强制实施的劳动条件的规定。我国劳动秩序的运转并不完全依赖于劳资协商。这一点与合作主义下的德国模式并不相同。德国将签订集体合同作为确定工资等劳动条件的必要途径。在社会伙伴关系立场下,德国的集体谈判奉行自治原则,由劳资双方商定工资等劳动条件,而政府对劳动条件的干预极少,甚至长期以来没有法定最低工资的约束。而多元主义下的美国模式,则认为最低劳动标准的规定是纠正劳资利益不平衡的有力保证。

第二,我国法律借鉴了工会享有更多权利以启动集体协商的规则。多元主义下的美国集体谈判制度,由工会推动劳资沟通;合作主义下的德国集体谈判,则将集体合同设定为维持劳动秩序不可缺少的要件,以促进劳资沟通。我国的工资集体协商的制度设计更趋向于前者,即以工会力量启动协商。这是对多元主义模式的规则借鉴。

虽然按照我国法律,职工方与企业方都有权发出协商要约,但劳动条件的公平性,通常更受职工方的关注,所以,工资集体协商的发起者通常为职工方。根据《劳动法》第33条第2款、《劳动合同法》第51条第2款,与企业签订集体合同的任务,通常由工会承担。而企业工会对工资集体协商的顺利推动,又以上级工会的指导和政府部门的监管为后盾。根据《工会法》第9条第5款、第20条第3款、第29条、第55条,上级工会对企业工会在工资集体协商中的工作进行领导、支持、帮助。根据《工会法》第53条、 《集体合同规定》第56条,政府部门有权纠正和处理无正当理由拒绝工会协商要求的企业。相比于工会的权利,企业则没有法定的第三方指导和政府支持。可见,立法设计为工会推动工资集体协商的筹备启动提供了铺垫。当然,相比于美国工会,我国工会的权利是有限的。我国工会并未被明文赋予罢工权,就是明显的例证。但是,我国工会所代表的职工方在工资集体协商中,确实拥有比企业方更多的法定资源,这些都为工会推动和主导劳资沟通提供了条件。

三、我国工资集体协商启动实践方式:统合协作

工资集体协商究竟是以何种方式进行启动的呢?从实践案例的归类分析,可以归纳出实践方式的理论模式。

(一)杂乱表象:实践方式多样化

全国总工会网站“集体合同工作 工资集体协商”栏目从2008年1月1日至2013年11月1日报道的工资集体协商案例25个,《中国工人》杂志从2009年7月至2013年11月所刊登的文章中涉及的工资集体协商案例23个,《人民日报》从2008年1月1日至2013年11月20日所刊登的375篇提到了“集体协商”的文章中,涉及到的工资集体协商具体案例22个,去掉这当中的重复案例,总计案例63个。以此63个案例作为对象进行分析,可以得到如下答案。

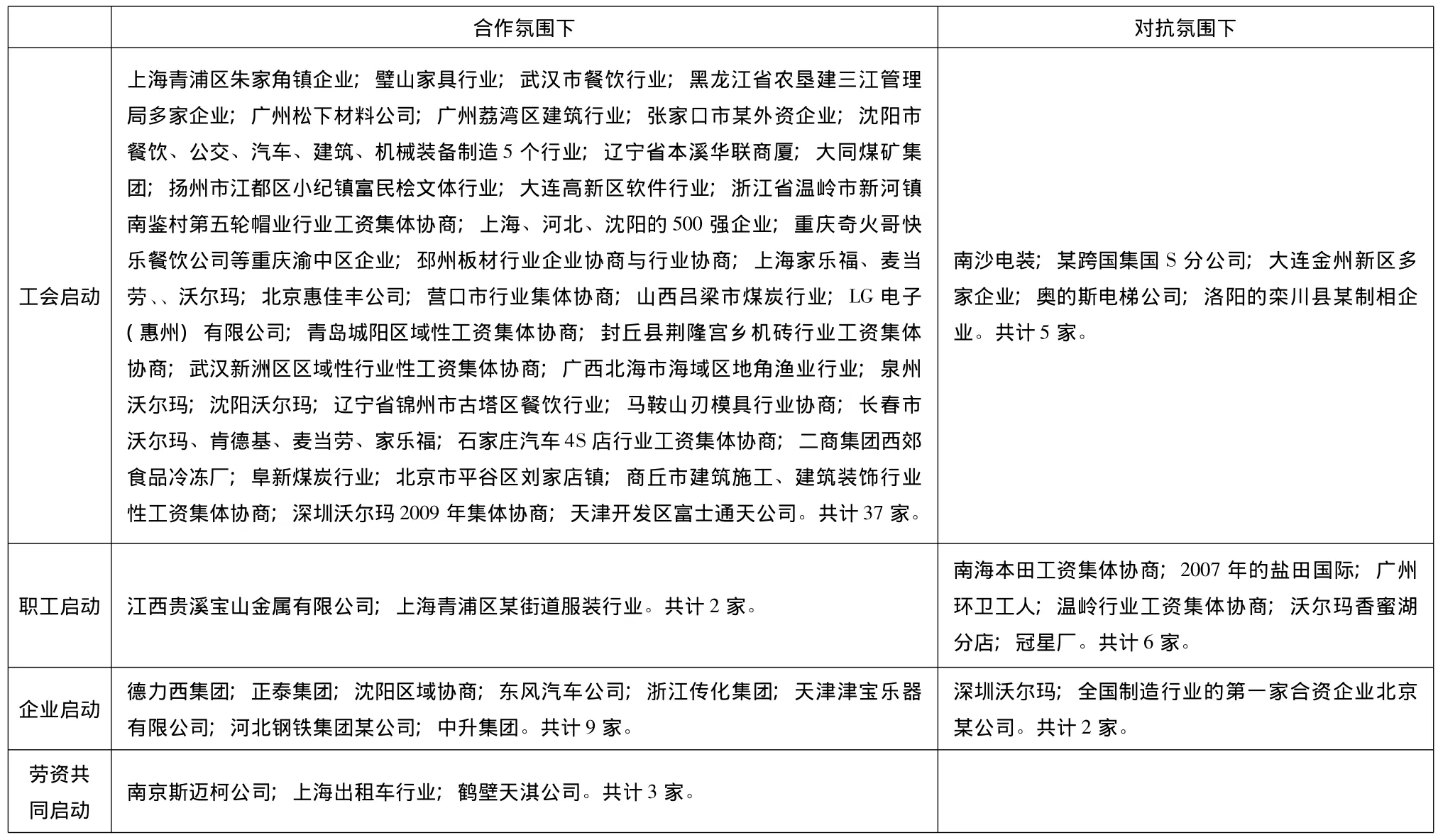

工资集体协商启动方式分类表

实践中存在合作氛围下的工会启动、合作氛围下的职工启动、合作氛围下的企业行政启动、合作氛围下的劳资共同启动、对抗氛围下的工会启动、对抗氛围下的劳动者启动、对抗氛围下的企业启动,七种方式。

合作氛围下的工会启动,共有37个案例,占样本总数的59%。在该方式下,企业工会是工资集体协商的启动者和推动者。

合作氛围下的劳动者启动,共有2个案例,占样本总数的3%。在该方式中,具备领导能力和与企业沟通技巧的员工不可或缺。比如江西某公司工资集体协商的启动,就是通过普通员工曹某历时三年的努力而得来的。①参见:《走近基层代表》,《人民日报》2012年8月17日第8版

合作氛围下的企业启动,共有案例8个,占样本总数的12%。在该方式中,企业方都具备民主管理理念,主动推行工资集体协商,以促进职工主动遵守的工作场所规则和劳动条件,激发职工工作积极性。

合作氛围下的劳资共同启动,共有案例3个,占样本总数的5%。在该方式中,工会与企业都同时具备启动工资集体协商意愿。比如鹤壁天淇汽车模具有限公司工资集体协商中,工会应上级要求欲启动协商,而企业早有提薪准备,劳资双方不谋而合,共同启动了协商。①《朝阳企业是这样炼成的——鹤壁天淇汽车模具有限公司工资集体协商促进企业和谐发展》,http://www.acftu.org/template/10001/file.jsp?cid=104&aid=79691,2008-08-26。

对抗氛围下的工会启动,共有案例5个,占样本总数的8%。在该方式中,劳资矛盾无法缓和之际,企业工会组织了工资集体协商,最终解决了劳资冲突。

对抗氛围下的职工启动,共有案例6个,占样本总数的10%。在该方式中,劳资冲突无法解决之际,由于企业工会的缺位,或不受信任,企业职工自发启动工资集体协商,与企业达成解决劳资纠纷的办法。

对抗氛围下的企业启动,共有案例2个,占样本总数的3%。在该方式中,企业以工资集体协商作为化解劳资冲突的办法,启动协商以解决当前的纠纷。

(二)理论统领:以政府导向为核心的统合协作

我国协商启动的多样实践,并不能由既存的合作主义和对抗主义理论进行解释。合作主义模式难以进行解释,原因在于:第一,合作主义下,劳资双方以“合作”为目的开展协商,寻求共赢。而实践中,在劳资纠纷爆发后,劳资双方是在“对抗”氛围下进行讨价还价,解决纠纷的。该部分实践不能用合作主义进行解释;第二,合作主义下,集体合同是规定劳动条件的必需品。“在没有立法和政府干预的情形下”,劳资双方会主动开启集体合同的订立程序。而实践中,集体协商的开启大多源于政府的强力推广,并不符合合作主义的特点。同时,启动方式的多样实践,也难以单纯用对抗主义模式进行解释:第一,对抗主义下,劳资双方利用协商进行“对抗”,以解决长期存在的劳资冲突。而实践中,大多数的集体协商都是在“合作氛围”下开展的,并无劳资冲突的前提。第二,对抗主义下,集体谈判是解决劳资冲突的机制。而实践中,由于劳资冲突的欠缺或尚未爆发,大多数的集体协商开展目的都不是解决劳资冲突。

目前学界对于工资集体协商的实践,存在两种理论解释。一种理论认为,工资集体协商实际上是“三方机制”的运用,而非仅仅是企业和职工的双方对抗工具。政府介入是扭转劳资地位不平等的重要途径,我国工资集体协商不同于西方劳资对抗和亚洲新型工业国家民主协调的“嵌入式”工资集体协商。〔21〕宏观层面上,政府介入制约了企业方的强势,但同时,政府介入挤压了职工方的话语空间,也会呈现微观层面工会力量薄弱和职工参与度较低的状况。〔22〕另一种理论认为,中国所处的社会环境还难以开展真正的劳资对话。从“工资集体协商”的制度名称可以看出,将集体谈判替换为集体协商,并非意识形态上的模糊,而是阐明了在无法真正开展谈判的情况下,只能开展“协商”。〔23〕实践中,很少有由于工会的力量使企业妥协的例子,即使有协商成功的案例,也是由于工会主席的个人能力,而非工会团结了工人的力量。〔24〕理想社会环境的缺乏,也使得工资集体协商的筹备启动需要借助政府的力量。

这两种观点都可以解释协商启动中的一些法律运行现象。但是,第一种理论不能解释工资集体协商筹备启动方式的多样性。在成功启动协商的案例中,也存在着劳资双方脱离政府干预的情况,并非每个工资集体协商案例都有政府的强力参与。第二种理论不能解释对抗氛围下,诸如西铁城冠星厂的企业是如何利用职工自发的力量启动协商的,也不能解释合作氛围下的企业是如何顺利开展协商并取得有效成果的。

探寻多样实践方式共同的动力,有助于解释多样实践的运行机理。

1.政府导向:从合作或对抗走向协商的共同动力

虽然协商启动的方式多达七种,但其实,“政府导向”是这些方式共同的产生动力。

合作氛围下的工会启动、合作氛围下的企业行政启动、合作氛围下的劳资共同启动,共计案例48个,占案例总数的76%。为什么企业行政和企业工会、行业工会,甚至地方总工会会启动协商程序呢?虽然不排除企业行政为优化管理、工会以维护职工权益为原生动力发起协商程序的情况,但更多情况下,启动协商是为了回应地方政府的“建制率”要求。全国总工会2010年推行的“两个普遍”,人力资源和社会保障部联合中华全国总工会、中国企业联合会、中国企业家协会,在2010年开展的“彩虹计划”,都以到2013年底已建工会企业80%以上建立工资集体协商制度,和2013年工资集体协商覆盖率达80%为目标。一些省市开展的“百日行动”,也力图在短时间内,大面积扩大工资集体协商的覆盖率。党的十八大报告再次提出了“推行企业工资集体协商制度”的要求。在政府的明确导向甚至明令要求之下,各企业行政和企业工会、行业工会、地方总工会都开启了工资集体协商程序。所以,“政府导向”是这些启动方式的共同产生动力。

对抗氛围下的工会启动、对抗氛围下的职工启动、对抗氛围下的企业启动,共有案例13个,占样本总数的21%。这些案例中, “政府导向”仍然是协商启动的主要动力。对抗氛围下,劳资纠纷已经爆发,职工往往通过怠工停工甚至罢工,表达自身的不满情绪。而罢工的直接目的也并非开展工资集体协商,“政府导向”才是启动协商的诱导因素。

职工罢工往往是基于“支付被克扣的加班工资”等要求,并不是向企业发出工资集体协商要约后遭到企业拒绝,而以罢工迫使企业态度转变。罢工展现的是一种不妥协的决绝态度——若不满足我方要求,坚决不复工。而工资集体协商展现的是一种可以妥协的商谈态度。罢工的破坏力极大,造成企业损失的同时,职工的经济收益也会受到损失;同时罢工破坏了劳资合作的常态,使今后职工与企业的关系变得更为尴尬。在西方传统集体谈判制度中,也是在谈判陷入僵局时,经过政府部门的同意,工会才可在一定范围内组织罢工。而我国工资集体协商制度中,职工方可以提请政府部门纠正企业不配合的行为,所以职工并无罢工的必要。可见,自发罢工,并不旨在开展工资集体协商;而是企图通过罢工这一“维权行动”解决劳资纠纷。在罢工僵局出现以后,政府往往会及时介入,诱导劳资双方开启工资集体协商以化解纠纷。比如南海本田罢工出现后,南海区劳动保障局立即介入,在地方政府劳动部门的不懈努力之下,企业职工才同意暂停罢工,而启动工资集体协商以解决劳资纠纷。解决劳资纠纷的方法很多,正由于政府介入后明确的导向,才使纠纷以集体协商的方式得到解决。由此可见,在对抗氛围下,“政府导向”仍然是启动协商的重要动力。

2.统合协作:“政府导向”为核心的新型劳动法制模式

这种以政府导向为核心的劳动关系治理模式,包含以下三项内容。

(1)三方关系中,政府力量明显强大。合作主义和对抗主义中,政府、雇主组织、雇员组织的力量都基本均等。前者以三方合作实现共赢,集体谈判中劳资双方在合作氛围之下,确定劳动条件。后者以相互对抗进行利益争夺,集体谈判中劳资双方通过对抗制衡,制定劳动条件。而我国目前的劳动关系中,政府力量明显强大,而劳资双方的力量较弱。一方面,工会难以将职工有效地组织起来,促使劳资沟通。工会无法遏制工人间的竞争,无法形成劳动力市场的卖方垄断,〔25〕在集体协商中难以通过团结劳动者而争取更大的利益。〔26〕另一方面,企业在诸多方面受制于政府,因而,政府容易实现对劳资关系的干预。同时,劳资双方都需要政府支持,以实现自身诉求。

(2)劳资沟通能力较弱,沟通方式未成定式。劳资双方有自主确定劳动条件的倾向,但还未形成统一模式。随着雇主、雇员力量的不断发展,以及政府的强力引导,劳资双方开始出现了自主确定劳动条件的意识。但究竟以双方合作寻求共赢,还是双方利益争夺达到制衡,还未形成统一定式,从而形成了实践方式多样化的杂乱表象。合作主义模式的实现需要三个条件。第一,劳资之间已达成合作机制或伙伴关系。第二,工会作为维护职工权益的,“具有公共性质的功能性社会组织”〔27〕,法律地位独立,与企业方沟通良好。第三,国家认可工会,“在一定的法律框架内具有合法代表性和垄断性”〔28〕。在我国,劳动关系呈现多样化态势,有的企业与职工之间已经存在制度完善的沟通机制,如职工代表大会制度、厂务公开制度等等;通过工会直选等形式产生的工会也具有较强的独立性和代表性。而有的企业,劳资之间积怨已久,并无伙伴关系可言;工会附属于企业管理层,独立性欠缺,代表性和垄断性更无从谈起。这就使得一部分企业似乎可以适用合作主义模式,而一部分企业似乎又需要采取多元主义模式。

(3)政府引导是弥补劳资沟通能力的必要措施。工资集体协商中劳动条件的达成,需要劳资双方或合作或对抗的博弈,对劳资沟通能力要求很高。而在劳资双方力量均较弱,沟通能力又尚不成熟的情况下,“政府引导”成为了弥补劳资沟通能力的必要且有效的措施。劳资双方在政府的引导下才能快速达成一致意见,确定劳动条件。政府为劳资对话创造条件,扫清障碍。在合作氛围下,政府引导企业开展工资集体协商,将集体协商作为公司管理制度的一部分进行落实。《四川GH车辆贸易有限公司“平等协商、签订集体合同的制度”》中也明确了该制度建立的目的为“协调稳定劳动关系,完善公司的管理制度”。在对抗氛围下,政府干预不积极开展协商的企业,并根据《工会法》第53条,“处理无正当理由拒绝集体协商的企业”,对抵制协商的企业及时予以处罚,维护劳动者的集体协商权益。

四、合作主义与统合协作的偏差:劳动法制模式转换的结果

我国工资集体协商立法追求以合作主义模式开启协商,而实践表明,统合协作模式是开启协商的实际模式。这一立法与实践的偏差是劳动法制模式转换的结果。

劳动法制模式作为治理劳动关系的策略选择,主要解决劳动条件等事务的处理是由劳资双方协商决定,由国家强制规定,还是由资方单独决定的问题。斗争模式、多元放任模式、协约自治模式、统合模式都是劳动法制模式的选择。协约自治模式又有抗衡模式与制衡模式之分。抗衡模式以对立抗衡为根本,排除国家干涉缔结集体合同,在劳资抗争中取得劳资关系的平衡。制衡模式则强调劳动者参与企业的民主管理,共同处理劳资事务。统合模式又有国家统合、社会统合和经营者统合之分。国家统合,指企业与劳工组织在社会结构中的角色由国家予以决定。①关于劳资法制模式的阐述,参见黄越钦著:《劳动法新论》,中国政法大学出版社2003年版,第73-80页。协约自治、国家统合是最典型的两种策略选择。而集体谈判权在其中的发挥空间存在较大区别。协约自治模式排除国家对工资等劳动条件的强制干预,以集体合同与集体谈判为确定劳动条件的主要途径,以集体合同固定劳动条件、处理劳资事务;国家统合模式强调国家制定的劳动标准的执行,而限制了集体谈判的空间,由于工资等劳动条件必须执行国家的统一标准,集体谈判和集体合同显得没有必要。〔29〕协约自治模式中,集体谈判权的发挥空间最大。国家统合模式中,集体谈判权的实现空间最小。

合作主义与对抗主义,实际上是“协约自治”中的不同治理模式。合作主义是制衡模式中启动协商的方式。对抗主义是抗衡模式中启动协商的方式。我国立法追求合作主义,表明“协约自治”是立法追求的劳动法制模式。而实践却处于“协约自治”与“国家统合”之间的“统合协作”中。

我国在经济体制转轨的同时,劳动法制模式也在经历着由计划经济体制中国家决定劳动条件的“国家统合模式”,向市场经济体制中劳资双方自主决定劳动条件的“协约自治模式”的转换。国家统合模式中,国家直接管制劳资事务,劳资双方的相互影响较弱。协约自治模式中,劳资双方自主决定劳资事务,国家的干预力量较弱。而在这两种模式转换的过程中,就出现了国家、劳资双方,均对劳资事务产生较大影响的“统合协作”模式。

“统合协作”是“国家统合”与“协约自治”的过渡

劳动法制模式的转换过程,呈现以下特点。首先,劳资双方追求“自治”又依赖“强制”。劳资双方的磨合接触越来越多,有的企业管理理念先进,企业与职工结成了商业伙伴关系,呈现合作共赢的氛围。有的企业管理方式僵硬,企业与职工因利益不同,呈现对抗冲突的多元对抗的氛围。无论劳资双方的沟通方式怎样,在劳资沟通能力尚不成熟的情况下,劳资双方都依赖于不同程度的“政府导向”以启动协商。其次,政府追求“回避”又延续“干预”。政府始终力求撮合劳资对话,并退出国家统合中对劳动条件的直接管制身份,而转向协约自治中对劳动条件的监督身份。所以,在工资集体协商的启动中,政府会千方百计地排除障碍,以达到劳资双方自主协商的目的。

可以预见的是,当劳资双方能够自主启动协商时,“政府导向”会变弱。那时的劳动法制模式,将由国家统合协作转变为协约自治,而现行法律规定的集体协商启动规则,将会真正得到适用。

〔1〕陈伟光.工人群体性事件与工会角色 (上)〔J〕.中国工人,2013,(8).

〔2〕何远程,刘剑.深圳沃尔玛工人集体行动事件调查〔J〕.中国工人,2013,(3).

〔3〕关明鑫.企业工资集体协商制度研究〔J〕.中国劳动关系学院学报,2008,(4).

〔4〕黄胜民.中国工资集体协商的特点及工会的作用〔J〕.中国劳动关系学院学报,2009,(5).

〔5〕冯同庆.劳动关系理论研究〔M〕.中国工人出版社,2012.174.

〔6〕冯同庆.劳动关系理论研究〔M〕.中国工人出版社,2012.93-94.

〔7〕刘燕斌.国外集体谈判机制研究〔M〕.中国劳动社会保障出版社,2012.8-10.

〔8〕吕景春.和谐劳动关系的“合作因素”及其实现机制——基于“合作主义”的视角〔J〕.南京社会科学,2007,(9).

〔9〕〔英〕霍布斯鲍姆.极端的年代〔M〕.江苏人民出版社,1999.163-166.

〔10〕〔德〕施密特.P.C,哥诺特.J.R.法团主义的命运:过去、现在和将来〔A〕.转引自张静.法团主义〔C〕.中国社会科学出版社,1998.181.

〔11〕〔美〕丹尼尔.A.雷恩.管理思想的演变〔M〕.中国社会科学出版社,1997.147.

〔12〕〔美〕丹尼尔.A.雷恩.管理思想的演变〔M〕.中国社会科学出版社,1997.147.

〔13〕张静.法团主义 (修订版)〔M〕.中国社会科学出版社,2005.29,40.

〔14〕〔德〕杜茨.劳动法〔M〕.法律出版社,2003.193.

〔15〕〔美〕哈里.C.卡茨,托马斯.A.科钱,亚历山大.J.S.科尔文.集体谈判与产业关系概论〔M〕.东北财经大学出版社,2010.4.

〔16〕〔美〕哈里.C.卡茨,托马斯.A.科钱,亚历山大.J.S.科尔文.集体谈判与产业关系概论〔M〕.东北财经大学出版社,2010.4

〔17〕John W.Budd,Rafeal Gomez,and Noah M.Meltz,“Why a Balance Is Best:The Pluralist Industrial Relations Paradigm of Balancing Competing Interest,”in Bruce E.Kaufman(ed.),Theoretical Perspectives on Work and the Employment Relationship(Champaign,IL:Industrial Relations Research Association,2004),pp.195-227.

〔18〕Bruce E.Kaufman,“John R.Commons and the Wisconsin School on Industrial Relations Strategy and Policy”,Industrial and Labor Relations Review,57.1(2003),pp:3-30.

〔19〕〔英〕罗伯特·A·达尔.多元主义民主的困境——自治与控制〔M〕.求实出版社,1989.6.

〔20〕〔美〕哈里.C.卡茨,托马斯.A.科钱,亚历山大.J.S.科尔文.集体谈判与产业关系概论〔M〕.东北财经大学出版社,2010.5.

〔21〕谢玉华.工资集体协商:能否走出协调劳动关系的“第三条道路”?〔J〕.社会主义研究,2011,(3).

〔22〕王天玉.臆断与实情:工资集体协商制度运行的实证分析〔J〕.西南民族大学学报 (人文社会科学版),2014,(1).

〔23〕Clarke,Simon and Tim Pringle,Labour Activism and the Reform of Trade Unions in Russia,China and Vietnam.NGPA Labour Workshop,10 December 2007.

〔24〕Clarke,Simon and Tim Pringle,Labour Activism and the Reform of Trade Unions in Russia,China and Vietnam.NGPA Labour Workshop,10 December 2007.

〔25〕李友德.我国工资集体协商建立的有序化进程〔J〕.求索,2009,(7).

〔26〕Shen,Jie and John Benson.“Tripartite Consultation in China:A First Step towards Collective Bargaining?”International Labour Review 147(2008):231-248;Clarke,Simon& Tim Pringle,“Labour Activism and the Reform of Trade Unions in Russia,China and Vietnam”,NGPA Labour Workshop,10 December 2007.

〔27〕吕景春.和谐劳动关系的“合作因素”及其实现机制——基于“合作主义”的视角〔J〕.南京社会科学,2007,(9).

〔28〕吕景春.和谐劳动关系的“合作因素”及其实现机制——基于“合作主义”的视角〔J〕.南京社会科学,2007,(9).

〔29〕黄越钦.劳动法新论〔M〕.中国政法大学出版社,2003.72.

(责任编辑:谢莲碧)