透刺法治疗原发性三叉神经痛60例

2015-05-08吕丽

吕丽

透刺法治疗原发性三叉神经痛60例

吕丽

目的 验证透刺法治疗原发性三叉神经痛的疗效。方法 60例原发性三叉神经痛患者随机分为透刺组和普通针刺组, 各30例。治疗2个疗程后观察疗效。结果 透刺组总有效率93.3%, 治愈率50.0%, 普通针刺组总有效率76.7%, 治愈率23.3%, 透刺组的总有效率、治愈率明显高于普通针刺组,差异有统计学意义(P<0.01)。结论 透刺法治疗原发性三叉神经痛可有效提高治愈率, 临床可推广应用。

透刺法;原发性三叉神经痛

作者2008~2014年采用透刺法治疗原发性三叉神经痛患者30例, 取得满意效果, 现报告如下。

1 资料与方法

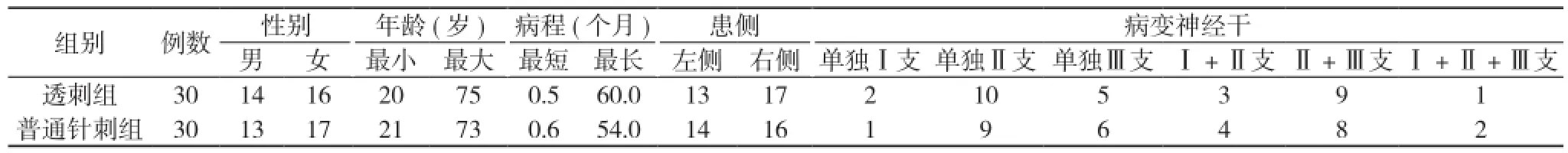

1.1 一般资料 本组60例患者均来自本院门诊和住院患者,全部病例经头颅CT或MRI检查, 以排除颅内病变。患者自愿随机分为透刺组和普通针刺组, 各30例。两组患者性别、年龄、病变神经干、病程等一般资料比较, 差异无统计学意义(P>0.05), 具有可比性。见表1。

表1 两组患者一般资料比较(n)

1.2 临床表现 参考《神经病学》[1]。①多发于成年及老年人, 40岁以上患者占70%~80%, 女性多于男性。②三叉神经痛常局限于三叉神经一或两支分布区, 以上颌支、下颌支多见。③面部疼痛突然发作, 呈闪电样、刀割样、针刺样、火灼样剧烈疼痛。④患者常因说话、吞咽、刷牙、洗脸、冷刺激、情绪变化等而诱发。⑤病程呈周期性, 发作可为数日、数周、或数月不等, 缓解期如常人。⑥神经系统检查一般无阳性体征, 患者常因害怕诱发疼痛不敢洗脸、刷牙、进食,面色灰暗、情绪不稳。

1.3 治疗方法

1.3.1 透刺组 取穴:主穴与配穴均取患侧穴位, 主穴取患侧太阳穴、透下关穴、透颊车穴;局部配穴Ⅰ支(眼支)疼痛取鱼腰, Ⅱ支(上颌支)疼痛取四白, Ⅲ支(下颌支)疼痛取承浆[2];远端取穴均为双侧:合谷、太冲。

操作:患者取平卧位, 太阳穴局部皮肤常规消毒后,取0.35 mm×75 mm无菌针灸针, 采用舒张进针法与皮肤成30°角从太阳穴进针, 从颧弓下通过下关穴透刺到颊车穴,采用小幅度捻转泻法, 令触电样针感传至患侧面部。鱼腰、四白、承浆三穴均采用0.35 mm×50 mm毫针直刺, 待出现针感后留针。双侧合谷、太冲采用0.35 mm×25 mm毫针直刺1 cm, 施以泻法并留针。留针40 min, 每间隔10 min行针1次, 针刺1次/d。

1.3.2 普通针刺组 取穴同透刺组。操作:太阳、下关、颊车(均为患侧), 取0.35 mm×50 mm 毫针直刺, 其他穴位刺法同透刺组。针刺1次/d。

两组均以10次为1个疗程, 疗程间休息3 d。2个疗程后观察疗效。

1.4 疗效判定标准 治愈:患者疼痛症状消失, 痊愈后半年内随访无复发;显效:患者疼痛症状基本消失, 发作频率、疼痛持续时间明显减少;无效:治疗2个疗程后症状没有改善。总有效率=(治愈+显效)/总例数×100%。

1.5 统计学方法 采用SPSS18.0统计学软件进行统计分析。计量资料以均数±标准差( x-±s)表示, 采用t检验;计数资料以率(%)表示, 采用χ2检验。P<0.05表示差异具有统计学意义。

2 结果

透刺组患者总有效率、治愈率高于普通针刺组, 差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 两组患者治疗效果比较[n(%)]

3 典型病例

陈某, 女, 60岁, 农民, 2010年5月8日就诊。主诉:间断性右侧颜面部疼痛1年, 再发疼痛15 d。1年前无明显诱因突发右侧上颌处刀割样疼痛, 呈间歇性发作, 疼痛每次发作持续约30 s左右, 口服卡马西平1周, 疼痛消失。6个月前又复发, 仍口服卡马西平10 d, 疼痛渐止。15 d前因与儿媳发生口角致使右侧面部疼痛复发。此次发作频繁, 发作10~15次/d, 发作持续约30 s/次, 此次疼痛波及眼部、上颌部、下颌部并伴流泪、流涎, 口服卡马西平治疗近半月疗效不佳, 且逐渐加重, 患者不能进食、说话, 致使体重下降3 kg。患者遂到本科就诊。查:患者神志清, 精神差, 面色憔悴;给予透刺法治疗:患侧太阳穴、透下关穴、透颊车穴, 采用小幅度捻转泻法, 令触电样针感传至患侧面部, 患侧鱼腰、承浆、四白, 双侧合谷、太冲穴, 均采用提插泻法, 留针40 min, 每间隔10 min行针1次。取针后患者疼痛缓解, 持续治疗1个疗程后痊愈, 随访6个月未复发。

4 讨论

三叉神经痛, 表现三叉神经分布区内短暂的反复发作性剧痛。祖国医学称三叉神经痛为“面痛”“面风痛”, 认为本病多因风寒之邪袭于阳明筋脉, 寒性收引, 凝滞筋脉, 血气痹阻;或因风热病毒, 浸淫面部, 经脉气血运行不畅;或因外伤或情志不调, 久病入络, 面部经络气血瘀滞不通, 遂致面痛。

三叉神经为混合神经, 分为3支:第1支为眼神经支,多表现为眼部痛, 主要属足太阳经病症;第2支为上颌神经支, 第3支为下颌神经支, 第2支、第3支同时发病者最多,多表现为上颌、下颌部痛, 主要属手足阳明和手太阳经病症。下关穴、颊车穴同属于阳明经穴;下关穴在颧弓下缘凹陷处,颊车穴在下颌角前上方咬肌高点处, 两穴深层均分布有下颌神经[3];太阳穴属于经外奇穴, 在颞部, 深层分布有上、下颌神经;三穴透刺, 一方面疏通面部筋脉, 祛寒清热, 使气血调和, 通则不痛;另一方面, 针刺阻断了痛觉冲动的产生、传递和感知, 改善了受损局部的微循环, 促进局部组织的代谢, 使受损神经得以修复。

鱼腰穴在眉毛中间, 深层分布有眶上神经, 眶上神经为眼神经的分支;四白穴在眶下孔凹陷处, 深层分布有眶下神经, 眶下神经为上颌神经的分支;承浆穴在颏唇沟的正中凹陷处, 深层分布有颏神经分支, 颏神经为下颌神经的分支;三穴同用, 共奏疏通面部经络, 行气止痛的作用[4]。合谷为手阳明经原穴, “面口合谷收”, 与太冲相配可祛风通络、止痛定痉。以上诸穴相配取效迅速, 疗效持久, 从而取得满意的临床疗效。

综上所述, 透刺法治疗原发性三叉神经痛可有效提高治愈率, 临床可推广应用。

[1] 贾建平.神经病学.第6版.北京:人民卫生出版社, 2009: 334-335.

[2] 和岚, 周婉瑜, 张秀梅.下关穴不同深度针刺治疗肝阳上亢型三叉神经痛:随机对照研究.中国针灸, 2012, 32(2):107-110.

[3] 杨甲山.腧穴学.第5版.北京:人民卫生出版社, 1984:43, 154.[4] 王怀径.局部解剖学.第2版.北京:人民卫生出版社, 2010:8, 10.

10.14163/j.cnki.11-5547/r.2015.27.196

2015-03-05]

459000 河南省济源市第二人民医院