区域教育科研服务模式之探索

2015-05-06刘华贵

为了将好的教育科研服务落实到教育教学实践中,武汉经济技术开发区以“提升区域教育科研服务水平”为目标,以区教科规划办为主体展开了题为《提升区域教育科研服务水平实践研究》这一市级重点规划课题研究,试图通过研究,切实提升整个区域的教育科研服务水平,推进区域教育内涵发展。历时两年多的时间,课题组在研究中前行,在实践中检验,逐步探索适合区域教育科研发展的服务模式,并通过行动研究定义“服务”的概念。

向科研服务求质量的探索

国际标准化组织的ISO9000国际标准对“服务”进行了详细的界定:服务就是为满足顾客的需要,供方与顾客之间接触的活动以及供方内部活动所产生的结果。提升教育科研服务水平,是在已知教育科研服务现状的基础上对服务质量提出了更高层次的要求。而有关服务质量方面的研究主要集中在营销行业。因此,课题组从营销业服务质量理论的学习入手,开启了向科研服务求质量的探索之路。

(一)质量差距模型(5GAP模型)理论的学习

上世纪80年代,美国营销学家帕拉休拉曼(Parasuraman)、赞瑟姆(Zeithamal)和贝利(Berry)等人提出了5GAP模型,该测量工具以“顾客体验应当等于或超过顾客预期得到所提供服务的满足程度”来判断服务传递的过程与质量。5GAP模型专门用来分析服务质量问题的根源。其中顾客差距(差距5)是差距模型的核心,主要是指顾客期望与顾客感知的服务之间的差距。三位营销学家指出,要弥合这一差距,就要对四个差距进行弥合。即:差距1——不了解顾客的期望,差距2——未选择正确的服务设计和标准,差距3——未按标准提供服务,标准4——服务传递与对外承诺不相匹配。

通过对质量差距模型理论的学习,我们意识到:了解顾客期望对服务提供者而言,尤为重要。了解顾客期望,并能将服务规范与服务传递相统一,达到服务提供者预期的营销结果是质量差距模型研究的意义之所在。

(二)服务差距模型在科研服务中的应用

课题组将教育科研服务与营销服务进行了系列的对比分析。首先,课题组研究的教育科研服务特指区教育局层面提供的,因此,在服务的产生与传递过程中,服务的接受方是学校(包括学校的教师),不存在营销行业中的交易关系;其次,学校层面的服务期望主要来源于学校现在的品牌状态、学校发展定位和学校教师以往教育科研经验。需要在了解服务期望的基础上,通过一系列决策,开启学校发展内趋,优化教育科研服务的传递与落实。

在立足区域教育发展大局与发展愿景的基础上,以教科规划办为主体,实施教育科研服务,需要明晰5个差距产生的原因及弥合差距应关注的问题。依据区教育科研发展现状,课题组将教育科研服务的5个差距进行了如下分析:

差距1(服务期望认识差距):不了解学校以及教师对教育科研服务的需求是产生此差距的根本原因。《提升区域教育科研服务水平实践研究》课题组在学习相关模型理论的基础上,紧扣教育科研服务提升这一目标,按照提出假设、界定概念、筛选变量、确定指标、产生问题等基本步骤,命制了《武汉开发区教育科研现状与需求调查》问卷,问卷分A、B卷。A问卷的主要对象为全区26所学校的校长和教科室主任。B问卷以抽样调查形式调查全区一线教师。其调查紧紧围绕学校教科研机构设置、制度建设、科研发展现状、科研的认识、教育科研参与情况、教育科研需求等方面的问题而展开。与此同时,课题组还借下校调研过程,进行了有针对性的访谈。

差距2(服务设计与规范差距):管理者制订的服务规范及标准与学校以及教师的服务期望达成统一是此差距产生的原因。为了做好差距2的弥合工作,以区教科规划办为研究主体,通过区教育科研现状与需求调查发现的问题,及时调整教育科研服务相关规范,分阶段制订了《武汉开发区“十二五”规划》《武汉开发区教育科研课题管理办法》《武汉开发区教育科研绩效考核办法》等相关文本,并集结高校知名专家和区内名校长、特级教师等成立了武汉开发区教育科学规划学术委员会,制订了学校教科室建设标准、工作职责。学校依相关政策要求,设立了校教科室和校学术委员会,制订清晰的学校科研管理机构分级图。目前我区已构建四级教育科研工作服务网络:区教科规划办、区学科教研中心组、学校教科室和学校各类课题组。

差距3(服务传递差距):没有按服务计划与规范进行教育科研服务传递是产生此差距的原因。课题组征求区教育局领导的意见,启动了区教育内涵发展项目,并设立内涵发展专项经费,由区教科规划办督促学校落实内涵发展项目的过程性研究,按阶段性研究成果的评估实行以奖代拨的方式给予奖励。为规范内涵发展经费管理,及时制定了《武汉开发区内涵发展经费使用说明》。与此同时,作为课题研究主体,教科规划办根据调研数据设计了不同侧重点的培训内容,并制定出详细的培训目录,对全区不同层次的教师实行分层培训。

差距4(服务沟通差距):所提供的教育科研服务与相应宣传不相匹配是产生差距4的主要原因。在学校与教师个人课题研究方面,区教科规划办从课题选题、申报、立项、开题、过程性研究、结题等各个环节入手,做有针对性的培训指导工作,促进课题研究工作的有序开展。教师个人课题、学校课题、学校内涵发展项目,小到课堂教学环节,大到学校的各项建设,从个体层面到学校整体,从现实问题解决到未来发展展望,无处不研究。

差距5(服务感知差距):是指学校以及教师感知到的教育科研服务与其期望的服务之间的差距。此差距的产生是由前四种差距累积产生的核心差距。弥合前四种差距,才能使学校以及教师感知到的教育科研服务与其期望的服务达成统一。

在运用教育质量差距模型指导实践的过程中,课题组深受启发:教育科研服务不是一厢情愿的给予,了解一线学校及教师的需求是首要任务,在此基础上,管理者需要适当调整相关计划,运用制度规范过程管理,这样,提供的服务才能尽可能符合学校及教师的服务期望。在质量模型理论的启发下,课题组尝试着建构本区教育科研服务模型。

根据质量差距模型建构服务模式的探索

由质量差距模型到教育质量差距模型,因行业区别,服务差距的偏重点不一样,但从本质上看,把控服务过程,提高服务质量方能弥合服务差距是其共通点。在教育质量差距模型的启发下,课题组聚焦差距模型5大差距产生原因的分析,开始了教育科研服务模型建构的探索。整个过程分为三个阶段。

(一)初级建构阶段

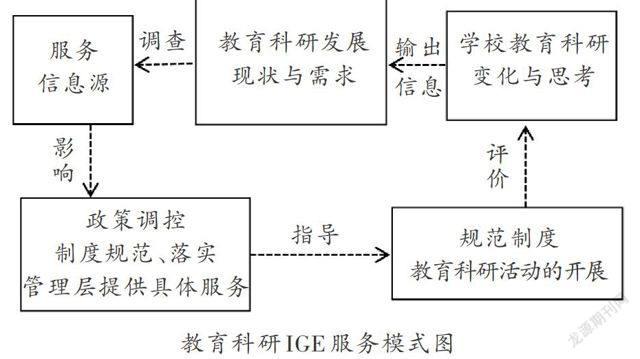

在课题研究的初期,为弥合教育质量差距模型中的差距1,课题组命制《武汉经济技术开发区教育科研现状与需求调查》A、B问卷和访谈提纲,通过调查(Investigation)这一环节,全面了解了学校教育科研现状与需求,从而为有针对性的服务提供可能。在此阶段,恰逢 “十二五”省市级规划课题和各教师个人课题的两次申报,基于“十一五”期间课题研究现状与需求,区教科规划从课题选题、申报表格和开题报告撰写、过程性研究以及科研论文撰写等方面展开培训,根据学校发展特色给予课题申报学校一些合理化建议与指导,参与学校课题的过程性研究,狠抓环节,提高学校的科研意识与科研能力。在每一次科研计划与执行过程中,始终与之相伴。教育科研服务模式的初级建构图如下所示。此模式研究重点是弥合差距1、2、3。图示的上半部分是学校及教师层面,下半部分为教育局层面。教育局层面通过调查了解学校科研发展现状与需求,从而调整决策,规范制度并提供具体科研服务,指导学校完善科研管理,开展教育科研活动。

在实践过程中,课题组将服务定义为:了解学校以及教师的发展现状与需求,以此为基础,帮助学校和教师解决现实问题。此模型的初步建构与执行过程在一定程度上推进了我区“十二五”教育科研发展步伐,其积极方面主要体现为:1.能全面了解我区教育科研现状、存在的具体问题和需求,找准服务的着力点;2.实行点对点服务,通过培训等方式,解决教育科研工作中存在的具体问题;3.针对性培训等前置性服务完成后,关注学校和教师层面课题阶段性研究进程,定期进行定性与定量评价。

此模式运行的不足之处在于所有服务立足于现实问题的解决,其视域较窄,指向区域教育未来发展的前置性服务规划缺失。且在定期的过程性评价后,无法获知其调整情况,呈现外部灌输式服务特点。为此,课题组根据优势与不足开始了教育科研服务二级建构过程。

(二)二级建构阶段

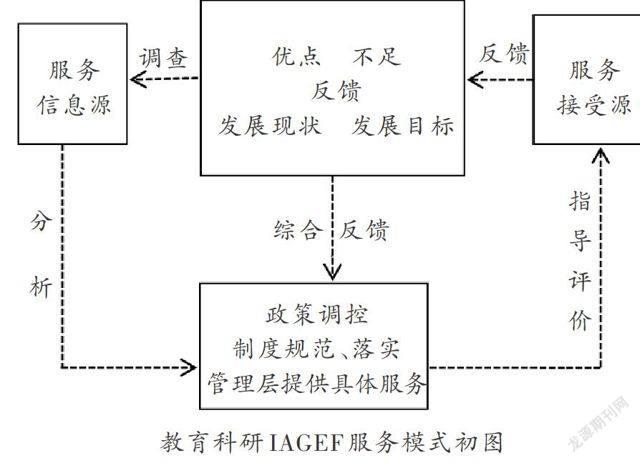

课题组根据教育科研服务一级建构阶段所存在的不足,根据现状分析,在原有调查、指导、评价三个环节的基础上加入了分析(Analysis)和反馈(Feedback)环节,尝试建构教育科研服务二级模式,即IAGEF服务模式,即“调查—分析—指导—评价—反馈”服务模式。旨在从教育发展规划与区域教育发展视域的理性分析,从教育局层面谋划促进全区教育内涵发展、科学发展的新举措,提高学校主动发展、积极反思的内趋力。而加入反馈环节的目的在于通过此环节的把控,变外部灌输式服务为内部主动服务,从而从整体上弥合教育质量差距1、2、3、4,达到弥合差距5的目的。二级服务模式流程图建构如下所示。IAGEF服务模式图左上角代表服务提供方,其通过调查了解学校科研发展现状与需求,进行发展性分析,从而调整相关政策、制度,提供具体服务,并通过指导与评价过程,促进教育科研工作的开展。此模式与IGE模式的区别在于激发了学校的反馈功能,使学校能全面分析自身发展的优点与不足,调整学校后期发展目标,开阔了教育管理者的发展视野。

在此研究阶段,教育局层面通过反复论证分析,制订《武汉开发区内涵发展管理办法(试行)》,确立内涵发展目标是质量发展、精细发展、特色发展和创新发展。课题组扩充服务内容,将服务定义为:在了解学校以及教师发展现状与需求的基础上,教育局通过一系列举措,帮助学校和教师了解自身发展的关键问题,提高其解决现实及未来发展问题的能力和反思能力的过程。

教育科研服务的建构过程,在一定层面上弥补了一级模式建构的不足之处,开阔了教育管理者的观察视野,使其视域兼顾学校现实发展与未来发展,提高学校及教师的发展内趋力,提高其主动发展的能力。但教育科研二级模式中调查、分析、指导、评价和反馈五环节的落实主要关注到以教育局为主体的服务方,未能从服务双方的互动调整上进行立体建构,于是课题组开始着手建构教育科研三级模式。

(三)三级建构阶段

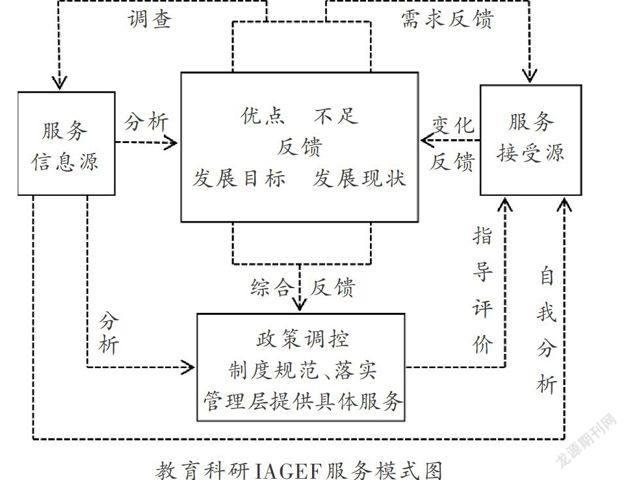

在教育科研IAGEF服务初级模式的基础上,课题组通过研究实践,在进行教育科研三级建构阶段,完善了教育科研IAGEF服务模式(如下图)。课题组在完善此服务模式的过程中,凸显学校层面发展自主性与反思性,注重教育科研的变化反馈与需求反馈,并将学校层面的二次需求进行分析与综合反馈,提高服务的实效性。

在此研究阶段,作为区教科规划办深入学校,参与学校课题例行研讨过程,通过观摩、指导与评价,解决学校课题研究过程中存在的具体问题,并出具问题清单,指导教师通过完成任务清单,解决现实问题。随着研究的不断推进,课题组将一般意义上的教研活动与教师个人课题、学校课题、内涵发展项目进行有机结合,从实处入手,提供及时的指导,促进研究与实践的紧密结合。

通过研究,课题组在教育科研IAGEF服务模式建构过程中,进一步扩充服务的定义:在了解学校以及教师发展现状与需求的基础上,教育局与学校双方在互动过程中进行的一系列活动,以及通过活动帮助学校和教师了解自身发展的关键问题,提高其解决现实及未来发展问题的能力和反思能力,促进学校走内涵发展之路的过程。此次建构过程,很好地改变了由教育局层面发起的外部灌输式教育科研服务。通过分析与反馈环节,学校逐渐增强自身的自我发展意识,从被动等服务过渡到主动订制服务的学校越来越多,在科研兴校、科研兴教的道路上,越走越稳健。

(本文系武汉市教育科学“十二五”规划重点课题“提升区域教育科研服务水平实践研究”研究成果。课题组长:余学泉;副组长:高中斯;主要成员:戴斌林、吴显品、彭志祥、刘华贵、张之见、王素培、付国屏、陈必元、韩瑾、张卫波、叶丹、王顺芳)

(责任编辑 林云志)