论九色鹿本生的图文传播

2015-05-06李小荣

李小荣

(福建师范大学 文学院,福州350007)

本生经与中土固有叙事文学最大的区别是,其主要人物形象中常常以动物为角色。佛陀其前世修行时,或曾是鹿、牛、马、象、狮子、老虎、鸽子、鹦鹉,飞禽走兽,陆生水生,悉有所涵盖。而无论中、印,其经典除了文学传播形式外,图像传播也同样盛行。唐义净译《根本说一切有部毗奈耶颂》卷三即说寺院壁画:“可在檐廊壁,画佛本生时,难行施女男,舍身并忍事。”[1]24册656东魏孝静帝天平二年(535)四月八日所刊《中岳嵩阳寺碑》描绘当时寺院雕塑、绘画的盛况为:“塔殿宫堂,星罗棋布。内外图写本生、泥曰,十囗尊仪,无量亿数,皆范金为相,裁玉成毫。”①(清)严可均辑《全后魏文》卷五十八,商务印书馆1999年版,第574页。其中,泥曰即涅槃,其内容属于佛传。隋开皇四年(584)九月廿五日撰出的《阮景晖等造象记碑》又说:“壹羊壹马,表始育出奇;四枯四荣,显告终之异。于是道场兴会,建斯三善;炎摩普集,明此双空。……至如狂象无识,尚侠(假)病以归依;毒龙少智,犹带怒以伏道。况我人天,靡不崇敬。”[2]其“表始育出奇”的羊、马以及毒龙,实指叙述佛前世为羊、为马、为大力毒龙的本生故事,②如大力毒龙本生出鸠摩罗什译《大智度论》卷十四(参《大正新修大藏经》第25册第162页)。它们与调伏狂象等佛传故事一样,所塑造的佛陀形象,无不让信众生起崇敬之心、皈依之情。

一、汉译佛典九色鹿本生故事略说

九色鹿,译经偶作金色鹿。③如隋阇那崛多译《大宝积经》卷八十之“我昔曾作九色鹿...……”(《大正新修大藏经》第11册第462页)所述内容与唐地婆诃罗译《方广大庄严经》卷五之“尊忆昔为金色鹿...……”(同前,第3册第566页)相同,则知九色鹿、金色鹿所指相同。“金色鹿”,慧琳《一切经音义》卷三十九谓其梵语是“翳泥耶”(同前,第54册第566页),《翻译名义集》卷三则说“伊尼延,或伊泥延,此云金色。正言黳(乌奚)尼延。《大论》明三十二相,第八名伊泥延,鹿膊相”(同前,第54册第1109页),可知金色并非指鹿全身为金色,只指“膊”这一部位的颜色,且它也是佛陀三十二相之一。又,刘震先生通过排比巴梵汉藏佛典,归纳鹿的体貌分为三种情况:可以是白色或金色有斑点、金色无斑点和九色三种情况。参《德国佛教艺术史研究方法举隅:以九色鹿故事为例》,载复旦大学文史研究院编《佛教史研究的方法与前景》,中华书局2013年版,第55页在汉译佛典中,其故事类型主要有二:一曰诗偈概述型,如隋阇那崛多译《大宝积经》卷80曰:

我昔曾作九色鹿,饮水食草恒河边。其水深广漂流急,有人堕河我救之。其人贪财受王募,多将兵众来害我。我求菩提行慈悲,于彼人所亦无恨。[1]11册462

此八句七言诗,佛陀是以第一人称叙述的,只讲出了故事的大致脉络及其主旨,而无关故事的细节。再如唐地婆诃罗译《方广大庄严经》卷五曰:

尊忆昔为金色鹿,见人渡河而被漂。因

起慈心以救之,后反加害无瞋恨。[1]3册566

此四句七言诗所述内容更加浓缩,因是宫中彩女歌颂世尊所唱,故改用第二人称(尊),增强了亲切感,但核心情节与前者一样。二曰完整叙事型,它们今存四个译本,即康僧会译《六度集经》卷六的《修凡鹿王本生》,①参《大正新修大藏经》第3册第33页。后文再引该经,皆出此,不复出注。支谦译《菩萨本缘经》卷三《鹿品》、②参《大正新修大藏经》第3册第66-68页。后文再引该经,皆出此,不复出注。《佛说九色鹿经》,③参《大正新修大藏经》第3册第452-453页。后文再引该经,皆出此,不复出注。又,《大正藏》该经收有两个版本,内容大同小异(另一版本见第453-454页,此处以前者为据)。义净译《根本说一切有部毗奈耶破僧事》(简称《破僧事》)卷十五。④参《大正新修大藏经》第24册第175-176页。后文再引该经,皆出此,不复出注。为清眉目,现把这四则故事的主要情节及其要素列表如下:

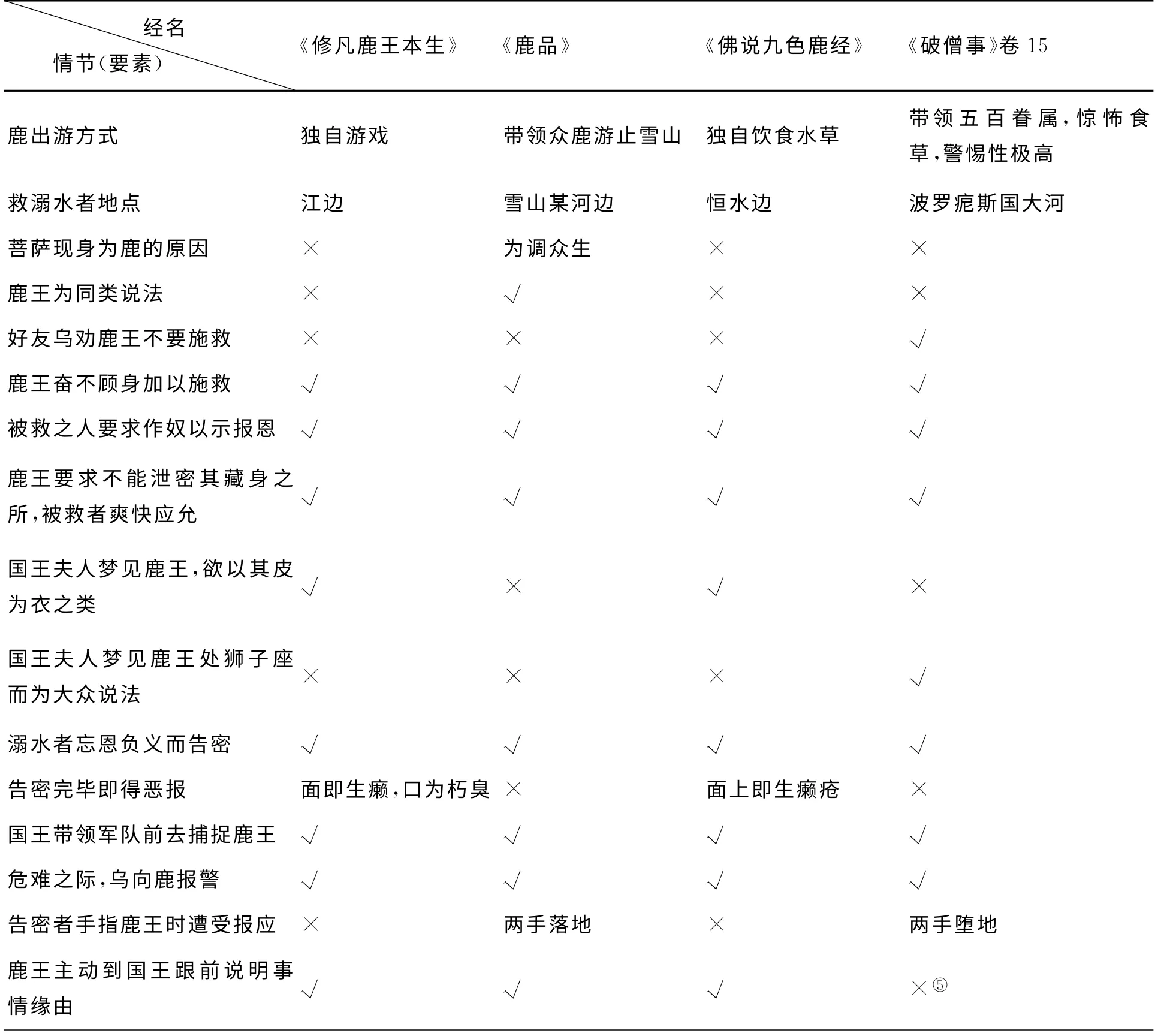

表1完整叙事型九色鹿本生故事主要情节及要素一览表

续 表

从表1可知,就故事核心情节言,四者完全相同。但从整体相似性说,《修凡鹿王本生》、《佛说九色鹿经》更为接近;而从前世、今世人物关系说,《佛说九色鹿经》与《破僧事》相同。此外,各经又有自己的独特处,如四者发生的地点悉有区别;还有,国王夫人死入泰山、天帝释考验国王二情节,是《修凡鹿王本生》独有;说菩萨现身为鹿并为同类说法是《鹿品》独有;说鹿王警惕性高、鹿为国王夫人说法授戒,乃《破僧事》独有;而“诛五族”的保护措施,为《佛说九色鹿经》特有,是最具中国特色的说法。总之,它们的情节有交叉,有重复。

此处,从经文宣扬的核心思想言,也各有侧重:《修凡鹿王本生》被归在六度之“精进”;《鹿品》末尾说菩萨所行是“尸波罗蜜”,“尸”即“尸罗”之略,意为清凉,②参慧琳《一切经音义》卷二十一“尸波罗蜜”条,《大正新修大藏经》第54册第439页中。也就是持戒;《佛说九色鹿经》又归为羼提波罗蜜(忍辱);《破僧事》卷十五则重在批判提婆达多(调达)的忘恩负义。除了第四种属律部外,其他三种属于经部。这说明即便是同型故事在流传中,情节和思想主题都可发生变异。

二、九色鹿本生的图像传播

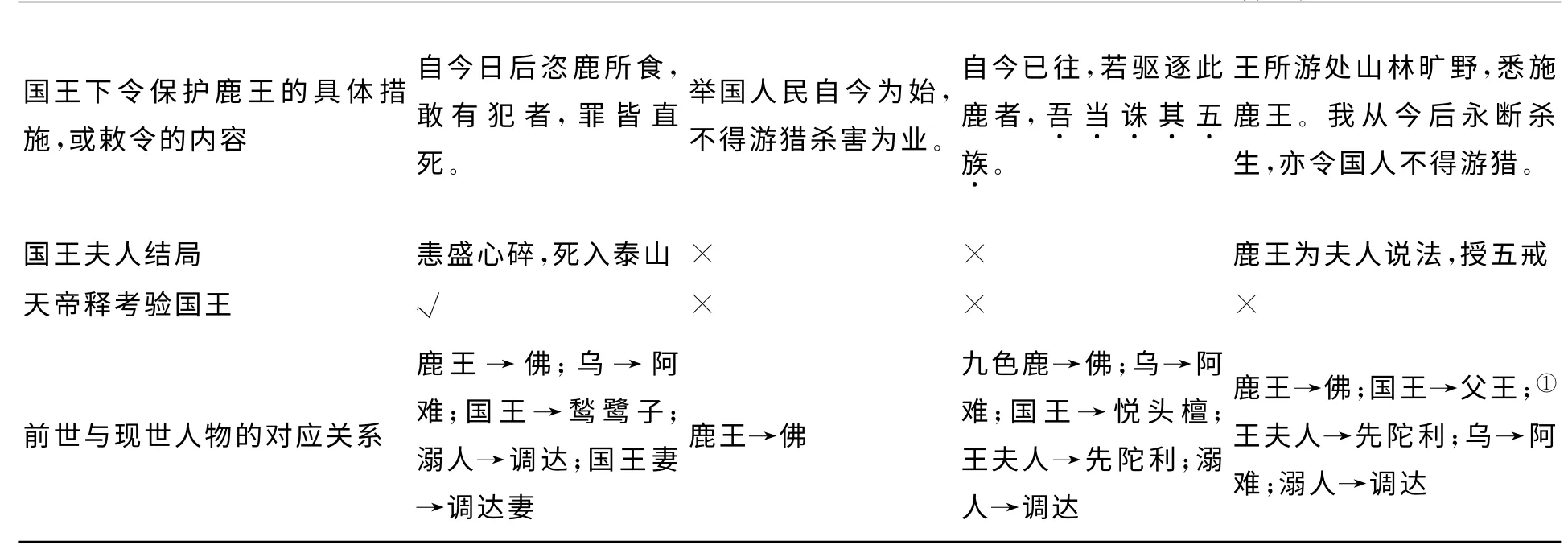

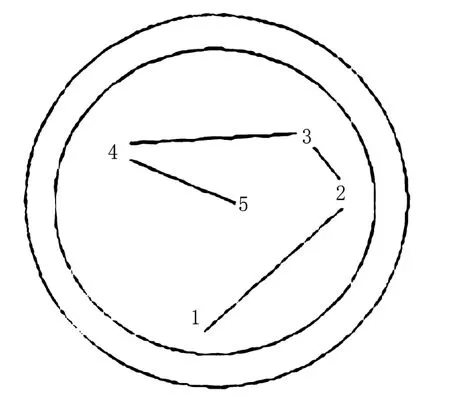

九色鹿图像,今存最早者是约公元前2世纪巴尔胡特大塔上的圆形雕塑(参图1),③转引自Vidya Dehajia,On Modes of Visual Narration in Early BuddhistArt,The Art Bulletin,Vol.72,No.3,1990,p.386.不过,对其图像分析,国内外学者看法不尽相同。如德国学者迪特·施林洛甫先生认为它可分成三个情节单元:一是我们看到画面的下方那头鹿驮着一个人在水里游,此人被它所救,现在驮向岸边;二是然而此人忘恩负义,他来到王宫,向国王讲述金色鹿的事情。国王对金光闪闪的鹿皮起了贪心,让此人带路进入丛林。在画面右边,告密者用右手指着鹿时,国王用箭瞄准了鹿。三是在此瞬间,金鹿开始用人声说话,告诉国王它救过此人性命,但被此人出卖。在画面中我们看到,国王和他的随从双手合十,尊敬地倾听鹿的话语。施林洛甫又认为:第二个空间单元——王宫,还没有被纳入故事中去,这三个再现故事情节的场景,发生在一个统一的森林里,而森林是由水、树木和鹿来表示的。第一个救落水者的场景,构成了一个独立的单元,而此处接下来的两个场景,按照“完整化”的表现方式,合并成这样的形式:这头鹿自身融合了故事情节的两个阶段——国王的攻击和敬礼[3]73-74。宁强先生则说它选取了五个情节(参图2):一是九色鹿在水中救人;二是溺人告密;三是国王张弓欲射鹿;四是九色鹿诉说;五是国王下令禁止猎鹿。各个情节之间的关系形成一个漩涡形,在构图的中心达到高潮[4]。当然,二人的解说词,都不同程度地受到经文的影响,如前者所说告密者的“王宫”汇报,后者所说国王禁猎之事等,就图像本身而言,

图1 巴尔胡特《九色鹿本生》

图2 巴尔胡特《九色鹿本生》故事情节示意图

并无直接体现。约公元3世纪的犍陀罗则发现了两幅浮雕,皆用带状构图式。其中一幅[3]75内容较上述巴尔胡特的本生图丰富,它从右至左表现了六个情节单元:一是鹿在最右边首次出现,它往水里观看,可能看见了溺水者;二是鹿把这个人驮出了水;三是那个人跪在鹿面前,感谢它的救命之恩;四是画面左半边可能表现了告密者在王宫的场景,但已不存;五是鹿卧在树下,树上有一只鸟。鹿和乌鸦是朋友,国王靠近时,后者发出了警告;六是鹿站着等候国王的来临。①参《叙事和图画——欧洲和印度艺术中的情节展现》第74-75页。又,施林洛甫推测推测乌鸦的出现与犍陀罗地区流布的根本说一切有部的本子有关,而刘震认为它和《修凡鹿王本生》、《佛说九色鹿经》文本在年代上相接近(《德国佛教艺术研究方法举隅:以九色鹿故事为例》第47页)。

公元5世纪时期的阿旃陀石窟中,现残存三幅九色鹿本生壁画,保存相对完整的是第17窟,新增的场景主要有:一是国王夫人做梦,梦见鹿在王宫说法;二是告密者由于背信弃义,他的双手断落在地;三是国王让鹿登上华车,自己和随从跟在后面。②按,此处比较,是据《叙事和图画——欧洲和印度艺术中的情节展现》(第80页)概括而来。

从上述介绍可知,印度及犍陀地区的九色鹿本生图的叙事情节展现,随着历史进程,它们大体遵循由简单向复杂演变的规律。易言之,时间越后,与经文的吻合度越高。

但我国的九色鹿本生图,出现时间集中在5、6世纪,与阿旃陀基本同时而略晚。属于5世纪的是克孜尔千佛洞窟顶的菱格本生故事画,它们只择取一个关键性的情节:“有的作溺人长跪向九色鹿拜谢。有的作九色鹿跪伏在乘马执剑的国王面前,讲述溺人负义之事”[5];“有的作王合掌向鹿”(参图3)。③转引自占跃海《敦煌257窟九色鹿本生故事画的图像与叙事》,载《艺术百家》2010年第3期,第198页(其中,图片编号因行文需要而更改)。又,此线描图原见Grüwedel,Alt-Kutscha,p.72,Fig.45,其实物已不存。

图3 克孜尔石窟壁画《九色鹿本生》

表现情节最多的是莫高窟第257窟西壁之《九色鹿本生》,其创作年代约在6世纪。④按,贺世哲先生认为此窟建于北魏中期,大约在公元465-500年左右。参氏著《敦煌图像研究——十六国北朝卷》,甘肃教育出版社2006年版,第179页。它是敦煌现存北魏本生变相中最早作连环图画形式的一铺,也是敦煌唯一的一铺九色鹿变相[6](参图4⑤转引自占跃海《敦煌257窟九色鹿本生故事画的图像与叙事》,载《艺术百家》2010年第3期,第199页。)。但情节安排是:“以话分两头说的形式,分别从左右两头向中间发展,高潮集中于画面的中央。”[7]179

图4 莫高窟第257窟西壁《九色鹿本生》

对于该图的图像叙事分析,或以为是六个情节单元[3]75-76,或 以 为 是 八 个 情 节 单 元[7]179,最 详细的是段文杰先生的十个情节单元说。它们分别为:一是溺人水中呼天乞救;二是九色鹿闻声至岸边,吩咐溺人不要惊怖;三是九色鹿跳入激流,溺人骑上鹿背,双手抱住鹿颈部;四是溺人长跪谢恩;五是皇后说梦,国王悬赏;六溺人贪财告密;七是国王驱车出宫,溺人车前引路;八是国王乘马入山,侍者身后张盖;九是九色鹿荒谷长眠,好友乌鸦啄而告警;十是九色鹿直面国王,控诉详情[8]。

而整幅本生图,大致可分成三大部分:一者左部(图5[9]23),它主要叙述了段先生所说的一至四及第九情节;二者右部(图6[9]25),叙述的是五至八情节;三者中部(图7[9]24),在讲述高潮部分,即第十情节。此时,手指九色鹿的告密者与前一图(即跪者)相比,其外表有一大变化,即全身长满了斑点,它应代表按照《修凡鹿王本生》、《佛说九色鹿经》所说溺者告密毕面上立即生癞(疮)之事(只是画师手法夸张,让他全身布满斑点)。占跃海先生指出,这个“生癞疮”的特殊形象在构图中起着双重作用:“在被看作引路人的同时,也可以看作是国王与九色鹿对话的陪衬。”[10]而挺立的九色鹿与国王的直面相对,正是那最富思想意义的包孕性瞬间,九色鹿要说些什么,乘马而来的国王又该如何决断,皆可让观者有想象的空间。

图5 莫高窟257窟壁画《九色鹿本生》局部1

图6 莫高窟257窟壁画《九色鹿本生》局部2

图7 莫高窟257窟壁画《九色鹿本生》局部3

就莫高窟257窟九色鹿本生图像的渊源来说,它一方面“保留了场景顺序的印度法则——每个场景的时间顺序是服从于空间模式的:在丛林发生的事件都位于左方,在宫殿里的则在右边表现”[3]77;另一方面,与克孜尔图像之间也有密切的联系,譬如,王后的服饰在克孜尔就十分常见[11];早期克孜尔山水都是用图案式绘成,山用菱形构图,组成山的单元[12]34,它们既可分割画面,又象征着实体的山水背景。257窟的山水,起着同样重要的作用:“既作为故事的背景,又作为分割画面场次的手段。”[12]34而画面中的九色鹿之所以不向国王下跪,因为它代表的是释迦牟尼的前生。东晋慧远法师提出“沙门不敬王者论”,画师应接受了这一思想[7]180。

总之,中土所传九色鹿本生图像,尽管种类不是很多,仅有少数几幅,但其核心情节与此前的汉译佛典多能相契。至于构图法,则是融合中印而成。

三、九色鹿本生的文学传播

如果说中土九色鹿佛经的图像传播主要在5、6世纪,其文学传播则在6世纪以后。传播形式主要有三种:

一曰类书引用。其中,佛教方面有梁宝唱等集《经律异相》卷十一《为九色鹿身以救溺人》[1]53册59-60、唐 道 世 撰《法 苑 珠 林》卷 五十[1]53册666、《诸经要集》卷八[1]54册69等,皆是摘自支谦所译《九色鹿经》,文字与原经略有出入。外典则有《初学记》卷二十三《道释部》“菩萨第六”引《九色鹿经》曰:“菩萨为鹿,其毛九种色,角如白雪。”[13]虽然只有短短的三句话,却表明佛教轮回思想、大乘救度思想已为中土所接受。明人董斯张纂《广博物志》卷四十六亦摘引《九色鹿经》[14],且文字上有所改动,特别结尾说“其人因癞而死”,这种结局是前述汉译佛典都没有的,当是编者所加,虽表明其爱憎分明的态度,却不符合原典称颂的忍辱精神以及佛教反对冤冤相报①按,这种说教两宋以后较为常见,如王日休《龙舒增广净土文》卷三云:“生净土得道之后,皆度脱一切冤亲,岂不胜冤冤相报,彼此无出期者乎?”(《大正新修大藏经》第47册第260页)《虚堂语录》卷五则载虚堂智愚上堂说法有偈颂“德山托钵”曰:“德山疑处问岩头,惹得浑家一地愁。父又咒儿儿咒父,冤冤相报几时休。”(同前,第1021页)的说教,因为告密者毕竟没有使鹿王毙命,罪不当诛的呀!

二曰佛教经疏的引用。如初唐普光《俱舍论记》卷十八云:

如鹿菩萨角白如雪,其毛九色,亦救人命。昔有一人为水漂溺,或出或没。鹿入河救,人命得存。王访此鹿,知者重赏。其人示处,将杀鹿时,其人着癞。亦受现报。王问知委,便不杀鹿,因乃发心。如《九色鹿经》说。由恩别故,令果差别。故《正理》云:于有恩所起诸恶业,果现可知。由此比知,行报恩善,其果必定。[1]41册285

普光,世称大乘光。玄奘所译经典,大多由他笔授。永徽五年(654),奘译出《俱舍论》,先密授之,普光因此而撰《俱舍论记》30卷。前引内容,玄奘另一弟子法宝所撰《俱舍论疏》卷十八也有类似的说法:“菩萨本生曾作鹿王,角白如雪,其毛九色。……王问所由,便不杀鹿,因乃发心。本生经说也。”[1]41册684两相对照,则知后者所引亦出《九色鹿经》,只是前者直接点明了引经目的是为了说明果报差别的成因。此外,中唐华严宗高僧澄观《大方广佛华严经随疏演义钞》卷五十,则同时摘引了《鹿品》、《九色鹿经》(但文字悉有改动),并说明二经“事缘一同”[1]36册389。

三曰净土法会之《鹿儿赞文》。今存三个文本:②关于这三个文本,陈开勇先生认为它们都出于法照之手,参《法照〈鹿儿赞文〉考》(《敦煌学辑刊》2006年第3期,第152-157页)。又,陈氏对三写本艺术上的高低之分及故事来源都做了较为详尽的考释。而笔者对此,也有所补充(参拙撰《汉译佛典文体及其影响研究》,上海古籍出版社2010年版第258-263页。此处介绍,即删改拙著而成)。一见于法照撰《净土五会念佛略法事仪赞》卷下(原题如是,前三句句尾附注和声辞“沙罗林”,余者未注,省略之故。此本后文简称“藏本”)[1]47册482;二是敦煌本S.1441vd,原抄在《维摩押座文》(首题)之后;三是S.1973vb,抄在《社司转帖》(拟)之后,且有题记曰“比丘僧善惠书记”,可见它是善惠比丘所抄出。但敦煌本都未抄录题名与作者。为资比较,先把三种文本移录并列表如下:

其中善惠本用草书抄写,加上今存墨色较淡,故难于一一辨别,暂且录文(校正)如上。需要说明的是,“娑”字,当为“娑罗林”略称,它与藏本“沙罗林”同义,本指释迦牟尼涅槃处,但这里都用作和声辞。

虽说两个敦煌写本都没有标明赞文的作者,然而考虑到它们的主体内容与藏本相同、语言也多雷同、且抄出时间更晚的客观事实,故笔者倾向于藏本为法照原作,敦煌本是藏本的改编本。特别是善惠本,改编者极可能就是善惠本人。

无论三者孰先孰后,它们的故事基型都出于支译本《佛说九色鹿经》。当然,三种赞文对原经悉进行了改造,并加入了唐代义净译本中的内容。比如:一是把《九色鹿经》故事发生的地点——印度“恒水”,换成了非常模糊的说法,或是流泉边,或是深山林;二是对经中故事人物关系有所调整,仅交代了国王前世是迦叶、①支谦译《九色鹿经》说国王的前世是悦头檀,悦头檀即净饭王,他是佛陀的父亲。三种《鹿儿赞文》把经中的“悦头檀”改成“迦叶”,而迦叶是佛陀的弟子,如此一来,鹿(佛陀的前世)的地位就高于国王了。这种改造,突出了法照等人对佛的尊重。鹿是如来,而其他人物的前世皆略而不论;三是增加了“黑头虫”的说教,这是从义净译《根本说一切有部毘奈耶破僧事》卷十五而来,后者云鹿王欲救溺水者时:

是时老乌,来诣王所,便即告言:“此黑头

..虫.,都无恩义,勿须救拔。若得离难,必害鹿王。”时彼鹿王为慈悲故,不取乌言,往溺人所,背负而出。

此外,三种赞文在承袭《九色鹿经》时又各有特点:一是藏本承袭了经文中国王妃梦见九色鹿的情节;二是藏本、S.1441vd都保留了经中“乌”之角色,而S.1973vb则保留了经中的“应募人”角色(按,本写卷作者似采用了倒叙法,即先叙述了溺水者后来应募国王之事。这其实大大地改变了经文的叙事顺序);三是两种敦煌本同时增加了国王所射之箭变成莲花的情节,这是从佛传降魔故事而来,它除了见于《过去现在因果经》卷三外,又见梁代僧祐编《释迦谱》卷一所引《瑞应本起经》:

尔时魔王左手执弓,右手调箭,语菩萨言:“汝刹利种,死甚可畏,何不速起?……今若不起,但好安坐,勿舍本誓,我试射汝。一放利箭,苦行仙人闻我箭声,莫不惊怖,昏迷失性;况汝瞿昙,能堪此毒?汝若速起,可得安全。”魔说此语以怖菩萨,菩萨怡然,而不惊不动。魔王即便挽弓放箭,并进天女。菩萨尔时眼不视箭,箭停空中,其镞下向,变成莲华。②《大正新修大藏经》第50册第32页。又,《杂宝藏经》卷三《大龟因缘》则记载了提婆达多雇五百善射婆罗门持箭射佛,而所射之箭变成各种莲花的神变之事(《大正新修大藏经》第4册第464页)。

对此,敦煌本叙述更加铺张扬厉,它们把弓箭的各个组成部分(弓、箭身、箭翅等)一一对应于莲花的主干、枝、叶之类,意象具体得多;四是敦煌本都把梦见鹿王的人物从国王妃改成了国王自己,从而使全部人物的性别都统一为男性;五是S.1441vd宣扬的主题是忍辱精神,这同于支谦译本;S.1973vb与藏本宣扬的则是发菩提心;六是S.1973vb的内容,世俗化程度最高,如国王的悬赏布告中就有封万户之语。

最后,顺便说一下,《鹿儿赞文》应用于净土法会,因其受众之多,还促进了表示忘恩负义之俗语“黑头虫”在宋元民间的盛行。于此,陈开勇先生已举出了许多具体的语料并有全面的分析[15],我就不赘言了。

四、九色鹿本生经图文传播之异同

通过以上介绍,可知晋唐时期九色鹿本生经的图文传播之异同,主要表现在以下四个方面:

一者从传播内容言,所关注的人物形象都集中在九色鹿、国王、告密者(溺者)、国王夫人身上(人物排序依其在图像出现频率之高低而定)。但是,文学传播的内容,总体(包括类书、佛经注疏、赞文等)说来,较图像方面更为丰富些,特别是《鹿儿赞文》,融汇了一些鹿王本生所没有的内容,如观世音信仰之类。

二者从传播途径言,图像的传播线路较为明确,可归纳为“印度→犍罗陀→中土”;文学传播从目前掌握的资料来说,中间似有断层,至少在新疆尚未发现相关的宣教本。另外,唐前的九色鹿本生经,主要译于南方,可奇怪的是当时并没有相应的图像传播。原因何在,百思不解。

三者从传播的时间顺序言,图像的叙事传播略早于文学传播。但文学传播持续时间更长,一直持续到宋元以后。③按,本处所说图、文情况,皆不涉及当代,如1981年由上海美术电影制片厂摄制的动画片《九色鹿》(导演钱家俊、戴铁郎,编剧潘洁兹)及小学语文课本《九色鹿》白话改编故事等。

四者无论图、文叙事,都受到了中土固有文化的影响。图像如敦煌壁画之九色鹿不跪拜国王,是沙门不拜王者思想的反映;文学方面则如国王“封万户”云云。

[1][日本]大正一切经刊行会[Z].台北:新文丰出版股份有限公司,1983.

[2][清]陆增祥撰.八琼室金石补正[M].北京:文物出版社,1985:148.

[3][德]迪特·施林洛甫.叙事和图画——欧洲和印度艺术中的情节展现[M].刘震,孟瑜,译.兰州:兰州大学出版社,2013.

[4]宁强.从印度到中国——某些本生故事构图比较[J].敦煌研究,1991,(3).

[5]姚士宏.克孜尔石窟本生故事画的题材种类(二)[J].敦煌研究,1987,(4).

[6]金维诺.敦煌本生图的内容与形式[J].美术研究,1957,(3).

[7]贺世哲.敦煌图像研究——十六国北朝卷[M].兰州:甘肃教育出版社,2006.

[8]段文杰.九色鹿连环画的艺术特色——敦煌读画记之一[J].敦煌研究,1991,(3).

[9]段文杰.敦煌石窟鉴赏丛书第2辑第2分册第257窟[M].兰州:甘肃人民美术出版社,1992.

[10]占跃海.敦煌257窟九色鹿本生故事画的图像与叙事[J].艺术百家,2010,(3).

[11]王镛.中外美术交流史[M].长沙:湖南教育出版社,1998:58.

[12]霍旭初.龟兹艺术研究[M].乌鲁木齐:新疆人民出版社,1994.

[13][唐]徐坚,等.初学记[M].北京:中华书局,1962:556-557.

[14][明]董斯张.广博物志[M].长沙:岳麓书社,1991:1022-1023.

[15]陈开勇.宋元俗文学叙事与佛教[M].上海:上海古籍出版社,2008:65-83.