我国中小学教师工资的地区差异问题研究

2015-05-05曾晓东易文君

曾晓东 易文君

(北京师范大学 教育学部, 北京 100875)

我国中小学教师工资的地区差异问题研究

曾晓东 易文君

(北京师范大学 教育学部, 北京 100875)

教师工资改革的目标不仅仅是要不要涨和涨多少,而是随着财政制度的完善不断系统化教师工资制度结构。其中,教师工资的地区差异实现机制是基础性结构构成之一。本文通过考察教师工资地区差异的理论依据,分析我国现行的教师工资地区差异的实现机制,并通过实证分析,说明我国用绩效工资实现教师工资地区差异的作法存在预算标准不清、保障水平过低等问题,而且,由于教师工资中的基本工资不可变,地区差异工资部分的比例不断提高,目前已经占教师实际工资的50-80%,不断拉低教师工资的预算等级。最后,文章还在刚刚出台的财政预算管理制度和转移支付制度的框架下,探讨了在财政联邦主义框架下实现教师工资地区差异的可能性。

教师工资; 地区差异合法性; 绩效工资; 工资制度结构

地区差异是我国社会的一个客观存在,划分东、中、西部地区的目的之一就是在国家发展规划和公共政策中设置一个地区差异的“制度逻辑”。但在公共部门人员工资制度中,是否体现地区差异、用什么机制实现地区差异,还一直存在制度概念不清的现象,这对教师工资制度的影响尤其显著。当前,事业单位工资制度改革、国家预算管理制度都处于热烈讨论的过程中,迫切需要厘清地区差异在教师工资制度中的“合法性”,并讨论可能的实现机制。

一、教师工资地区差异的性质及其决定机制

1.教师工资地区差异的性质

教师工资为什么需要地区差异?这和工资的性质有关。马克思在《资本论》中说明工资的性质是“生产劳动力所必需的生活资料的总和,要包括工人的补充者即工人子女的生活资料。”不过,“和其他商品不同,劳动力的价值规定包含着一个历史的和道德的因素。①”这是大家所熟悉的马克思主义工资论的基本观点,它说明了工资的本质是维持家庭的生存保障条件,传统和道德因素在其中发挥调节作用,它符合现代工资制度中最低工资的意义。

马克思主义经济学的阶级视角是否只能解释“生存工资”,无法解释现代工资制度?现代工资制度一个显著的特点就是工资决定机制中的制度化②,按照制度经济学的主张,制度化的原因在于有效减少交易成本,劳务合约属于权力制度,是典型的管理型交易成本节约的类型③。节约了交易成本的制度化的工资决定机制与马克思的工资理论有什么关系?

马克思主义与新制度经济学都脱胎于古典制度研究,具有一定的内在逻辑一致性,工资理论也是如此。马克思工资理论不仅包括劳动价值论,还包括资本主义生产关系论和阶级斗争论,前者说明资本主义生产过程中资本和劳动的影响机制,后者说明阶级斗争对于工资的影响。④这样,马克思主义工资决定机制包含三个组成部分:(1)生活成本;(2)资本积累提高劳动生产率;(3)讨价还价机制。其中,生活成本和地区差异密切相关,资本积累对教师来说主要是人力资本的积累,学历和教龄为核心指标,而讨价还价机制,在20世纪六七十年代表现为教师工会的集体协议能力,而随着制度文明的推进,明确的制度约定(各种法律和规章)减少了集体谈判成本。例如,通行工资水平和教师工资上涨机制的约定变成了共识,教师没有必要通过集体罢工启动工资上涨机制。

现代社会中,基于道德及减少社会冲突的考虑,不论是公共部门还是私人部门,政策针对就业及工资制度做出的法律规定是最完善的,其中,工资制度的地区差异机制,是工资制度首先要规定的内容。

2.英美两种不同的制度安排

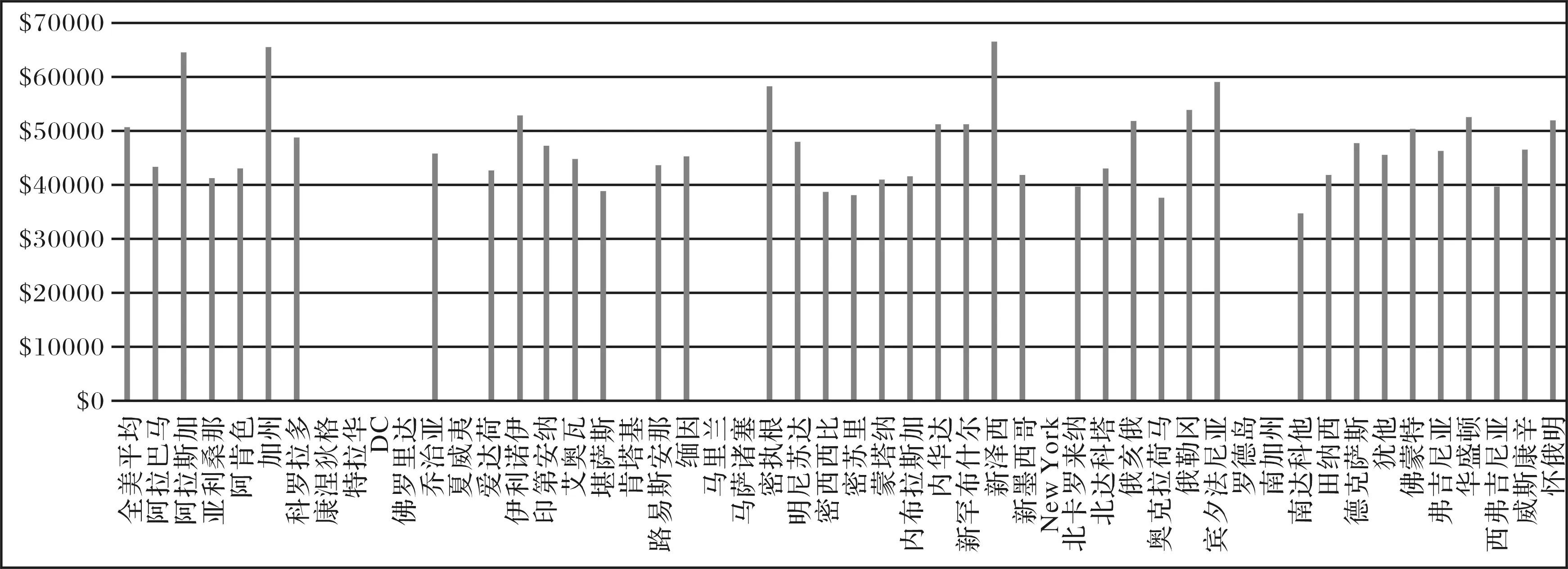

从国际经验来看⑤,教师工资地区差异的制度安排与一个国家的行政管理体系密切相关。在美国分权行政下的地方差异制度,是在遵从基本一致的教师工资结构的条件下,美国中小学教师工资的地方差异很大,如,南达科州的教师工资仅为加州的一半(见图1)。

图1 2011-2012年度美国各州本科学历教龄11-20年中小学教师的平均年薪资料来源:National Center for Education Statistics, Digest of Education Statistics, 2013, http://nces.ed.gov/programs/digest/d13/tables/dt13_211.30.asp

相对于州与州之间的差异,同一个州内不同地区的差距更大。美国密执根州立大学对教师工资的影响研究表明,在1993-1994学年,匹兹堡地区教师工资最低的学区,教师起点工资为18500美元,而最高的学区起点工资为34554美元;同样,在芝加哥,教师起点工资的差异幅度在19891美元至31621美元之间。⑥

在英国,行政管理实行“郡制”管理,许多公共服务,如教育、卫生、公共安全都由中央实施“条”式管理,地方教育局(LEAs)不是地方政府的组成部分,而是英国教育部的派出机构。这样的行政管理体制决定了英格兰和威尔士地区中小学教师工资由英国教育部统一决定。英国教育部每年出台一个非常复杂的教师工资等级评估和上涨指导报告,将地区按照生活成本的差异划分为伦敦中心区、伦敦外围地区、边远地区和其他地区四个部分,分别规定不同等级教师的年度工资水平,以及通过绩效考核后的工资年度上涨水平。⑦伦敦中心地区教师工资水平最高,威尔士地区教师工资水平最低。地区差异幅度在7000-7500英镑之间,对初入职者来说,地区差异工资占工资总额的15%,而对高级教师来说,地区差异占年薪的比例不足10%,这说明工资地区差异的实质是生活成本差异。

英美两国不同的教师工资的地区差异实现机制至少说明了两个结论,一是地区差异的实质是生活成本差异,因此,不仅是教师工资制度,在各种工资制度中,地区差异都是一个必须包括的决定因素。二是教师工资的地区差异实现机制取决于行政管理方式,而不是政治体制。教师作为公共服务的人员要素成本,公共服务供给方式不同,则教师工资的地区差异决定机制不同。它实际上需要完善的公共财政管理制度作为基本制度前提。

由此看来,工资制度的结构要体现不同的制度功能,具体到教师工资制度,它至少应该包括:教师作为专业人员的等级工资,它反映了人力资本的积累结果;地区差异,它是生活成本的体现;以及变动机制,它是制度化讨价还价机制的反映。当然,由于教师岗位责任和岗位工作环境差异很大,教师工资结构中出现了岗位津补贴,以补偿需要额外付出时间、精力和代价的教师,也设计了教师绩效工资,以奖励在同样的岗位上取得更好成绩的教师。由于教师岗位津补贴与绩效工资的制度逻辑与等级工资的意义具有根本的差异,本文仅就等级工资讨论地区差异的合法性问题。

二、中国现行教师工资地区差异的实现机制

现行工资制度还是2006年制定的,理解制度文本本身的逻辑固然重要,但更重要的是在我国公共部门人事制度、公共财政制度建立的过程中,理解教师工资制度不断发育和完善的过程。

1.从国家统一到校际差异

在1985年的教师工资调整之前,我国教师工资一直实行1956年确定的全国统一的职级制工资,没有地区差异,只有边疆地区和极端艰苦地区享有地区津贴。1985年工资改革的核心思想是消除平均主义,实行奖金和津贴制度。在教师工资之外,放开10-20%的空间,以“奖金”形式激活地方政府和学校,奖金的来源仍然是上级政府随工资一起下发的“经费”,数额有限。

我国市场经济的发展将依靠奖金实现工资上涨,出现了严重的“脑体倒挂”现象,然而,在财政“汲取能力”⑧非常弱的时候,政府无力承担公共部门人员工资上涨的压力,只能通过给予自筹经费权力的作法去释放这种压力。因此,在1993年的事业单位分类管理中,中小学虽然仍然被编制部门核定为全额拨款单位,但等级工资的提高仍然无法跟上市场经济中其他部门人员,特别是外资企业人员工资上涨的步伐,于是,设置了“校内工资”栏目,使得各学校筹集“校内工资”的行为合法化,开始兴办校办企业乃至收取各种费用,这是教育“乱收费”的原动力。

1993年教师工资制度改革是在社会主义市场经济体制的框架下进行的,财政和市场的边界没有及时设置清楚,这是理论上的缺陷。但实际上,实践中出现的问题很难说是理论的“误导”,政策或者策略的选择往往是基于现实的压力。1980年以来,整体的经济体制改革以“下放自主权”为主要特征,再加上中央财政举步维艰的现实困境,导致财政以出让筹资权为代价,去替代“制度化”公共部门人员收入“跟上”通行工资水平的“路径”。这时,学校,甚至政府机关都具有某种“收税”功能,把本来应该交给财政的收入留下来自用,或者代替财政自行设置“收费”,财税作为国家专门机构的权力被“自主权”分解了。

“碎片化”的财政导致政府难以统一安排公共部门人员工资制度,“校内工资”的合法化带来了教育界近二十年的乱收费“顽疾”,以及教师工资拖欠或教师工资保障程度低,前者是“碎片化”财政制度对优质学校的影响,后者是对薄弱学校的影响是市场经济的“马太效应”在教育领域的表现。计划经济下全国统一的工资制度被打破后,由于财政汲取能力很弱,学校筹资能力发挥主导作用,全国统一工资制度被校际差异所取代。由“完全计划”走向“广泛市场”,教师工资制度也经历了在两种制度安排之间“震荡”⑨的过程。

2.从校际差异走向地区差异

建立法制意义上的“国家”需要以完善的财政制度为基本条件,十八届三中全会通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》表述为“财政是国家治理的基础和重要支柱”。经过三十多年的努力,我国已经建立了比较完善的财税体系,中小学作为纯粹的公益事业,作为纯粹的财政支出部门。2006年的工资改革就体现了这种趋势,它遏制了学校因发放校内工资而从事市场活动的冲动,提升了贫困地区教师工资保障程度,缩小了教师工资的校际差异、地区差异。同时,建立起岗位和职级对应的二维工资结构,设立了包括岗位工资、等级工资、绩效工资、津补贴四个主要部分组成的工资结构。在从学校自筹资金这种极端“碎片化”的制度安排走向“集中”的过程中,回到计划经济条件下全国统一标准显然不现实也不合理,于是,地方政府、学校的自主制度空间开始成为制度的核心。

2006年工资套改起到了保障农村中小学教师工资、缩小校际差异的作用,但制度设计中并没有体现出地区差异的制度安排。理论上,在教师工资四个组成部分结构不变的情况下,地区差异实现机制有两个路径:等级工资标准地方化和工资结构中某个构成成分地方化。“工资标准地方化”是在完全按照国家统一工资结构的前提下,每个组成部分的标准由地方政府确定。“成分地方化”是在国家统一规定的职务和等级工资标准之外,在绩效工资和津补贴中实现地区差异。自2009年起,《关于义务教育学校实施绩效工资的指导意见》开始实施,实行由省级人民政府统筹、县域内基本平衡的绩效工资制度,这实际上是选择用绩效工资作为地区差异的实现机制。目前的教师工资制度在形式上由四个部分组成,其中,岗位工资和等级工资自2006年以后没有变动过,必要的时间变动机制实际上用绩效工资的变动来“代偿”。绩效工资和津补贴由省统筹、县域内均衡,因此,这两个部分也是实际的地区差异实现机制。于是,绩效工资既代偿等级工资的时间变动机制,又实现地区差异,绩效工资的功能显然“超载”了,更麻烦的是,绩效工资的预算等级在县级政府,保障程度过低。

三、我国教师工资地区差异的程度

以上对我国教师工资制度变迁过程的研究可以得出结论:目前我国教师工资制度的地区差异主要通过绩效工资实现,省级政府统筹下的县级政府绩效工资发放制度基本决定了教师工资的地区差异。那么,这个差异有多大呢?

1.教师工资地区差异的估算

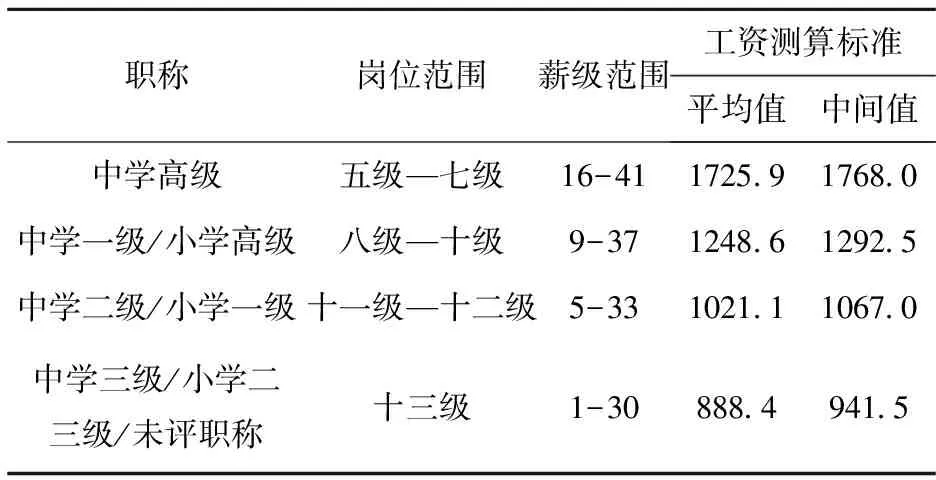

由于我国教师是分组统计,无法在个体层面上汇总计算,需要用根据总体在每个组内的分布进行估算。我国教师专业技术职务等级纵向分五级,在每个级别下又划分不同的薪级,但统计只提供教师的职称分布,并不提供每个职称等级上不同薪级的分布人数。因此,本研究分别假设教师在每个职称水平上按照平均值、中间值分布,由此得出31个省(区、市)教师的等级工资(见表1)。

表1 教师职称与工资对应表

资料来源:本表数据参照人事部、财政部、教育部《高等学校、中小学、中等职业学校贯彻〈事业单位工作人员收入分配制度改革方案〉三个实施意见》(国人部[2006]113号)测算。

2006年教师工资套改后,根据职称与工资对照表,以及各省份教师职称分布数据,可估算出基本工资。计算公式为:

基本工资估算值=Σ职称工资估算值×该职称人数×12月

以上估算的教师基本工资体现的是教师的人力资本水平,由教师个人特质所决定,并不体现地区差异,教师无论在哪里工作,只要职称和在该职称上的工作年限确定,基本工资完全一致。地区差异是绩效工资和津补贴决定的,但我国教师工资收入统计并不汇总绩效工资数据,因此,教师工资的地区差异可以由以下恒等式推导得出:

教师实际工资=基本工资+(绩效工资+津补贴)

所以,(绩效工资+津补贴)=教师实际工资-基本工资=教师工资的地区差异

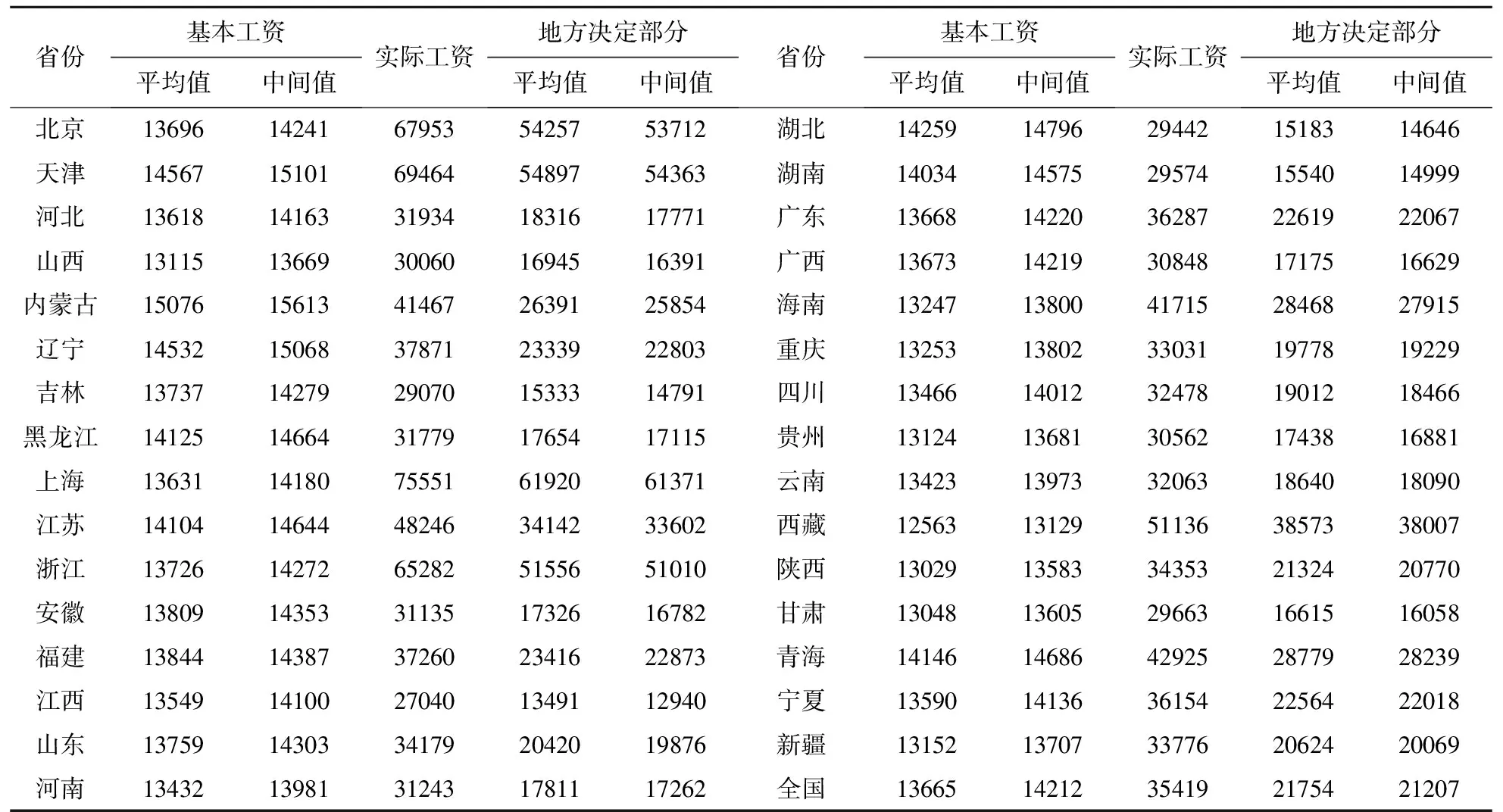

2.对小学阶段教师工资地区差异的描述性分析

根据表1用两种方式估算出的各职称的基本工资水平,以及教师的职称分布,可以得出教师的加权平均工资水平,它与教师实际平均工资之差,就是由地方政府决定的教师工资的地区差异部分(见表2)。

表2 按不同方式估算出的小学教师基本工资及实际工资(2010年)

资料来源:小学阶段教师实际工资来源于《中国劳动统计年鉴》,教师职称分布的数据来源于《中国教育统计年鉴》。

由表2可以看出,我国小学教师实际工资中,地方决定的工资部分已经占到工资总量的50-80%,这部分工资由县级政府决定,保障程度低,预算管理水平差,多年积累下来导致问题频出也就非常容易理解。

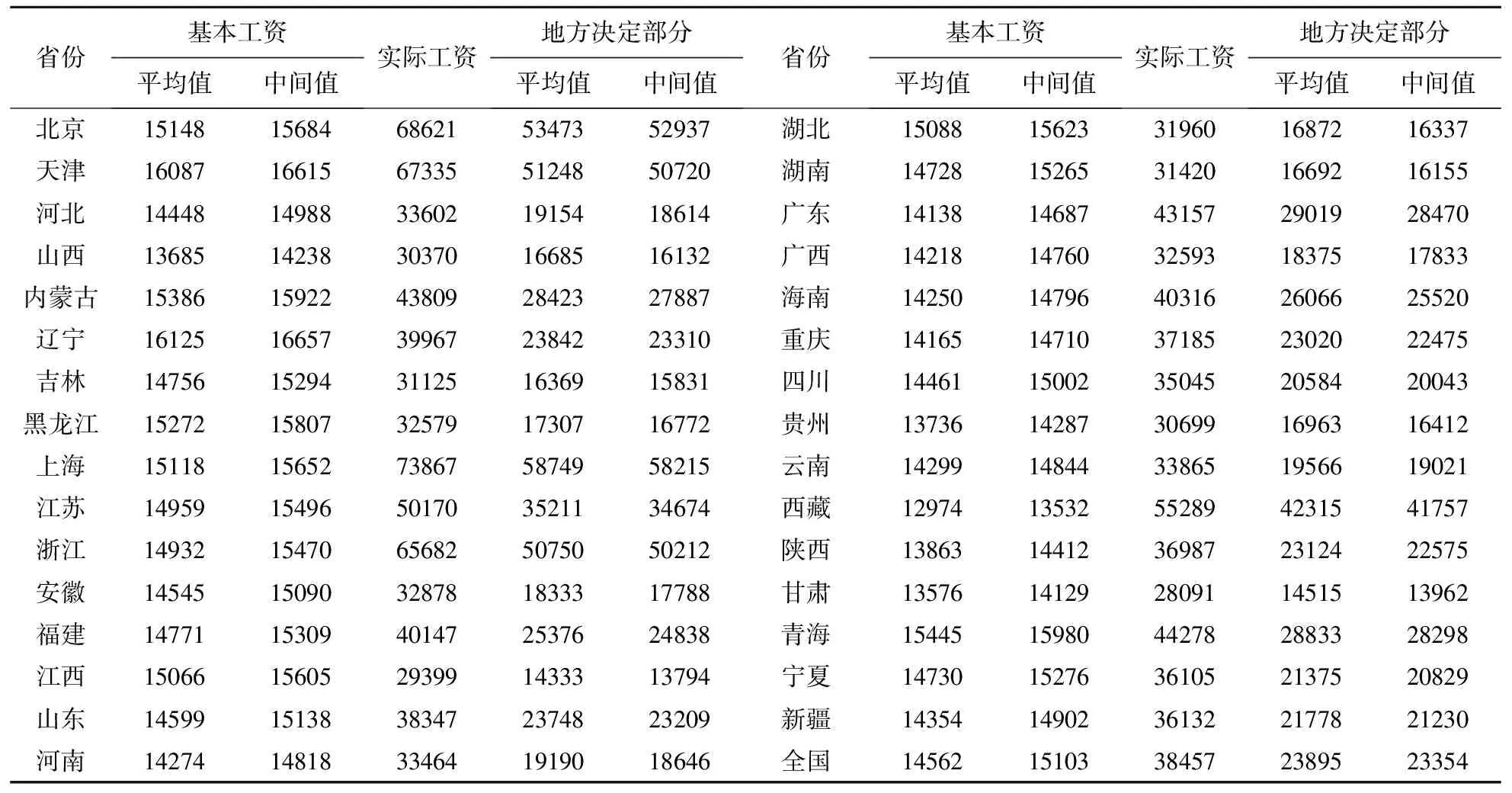

3.对中学阶段教师工资地区差异程度的描述性分析

用同样的方法处理中学阶段教师的职称和薪级分布,得出两种不同估算方法获得分省(区、市)的中学教师平均基本工资(见表3)。

表3 按不同方式估算出的中学教师基本工资及实际工资(2010年)

资料来源:中学阶段教师实际工资来源于《中国劳动统计年鉴》,教师职称分布的数据来源于《中国教育统计年鉴》。

中学教师的工资构成呈现和小学教师同样的格局,等级工资占工资的比例已经低至20-50%,中学教师工资中的绝大多数由地方政府(主要是县级政府)确定,以绩效工资的形式发放,其预算标准和预算刚性程度都不明确。当教师工资中最核心的部分——等级工资十年不变,而实际工资的大部分由不稳定、预算管理水平较低的县级政府决定时,教师工资的保障程度是非常低的,可以说,虽然我国普及基础教育的成就举世瞩目,但是,关于中小学教师工资的基本制度还没有真正建立起来。

四、主要结论与政策建议

十年过去,教师工资制度设计上的缺陷——时间变动和地区差异机制缺失积累的问题逐渐显著,且交互影响。在最近若干次教师罢课事件中,地方自主决定的工资都是“导火索”,如年终奖励、班主任津贴和绩效工资等,这些工资构成的预算等级低、保障程度差。在2006年教师工资套改之时,绩效工资、津贴补助只是基本工资之外的“调节”,由县级预算、保障。但是等级工资未能随时间变动,要靠县级财政支出的绩效工资来反映时间变动和经济发展,这就大大增加了绩效工资所承载的压力,一些中西部区县根本无法大幅提高教师绩效工资以匹配生活成本的上升。因此,用绩效工资实现地区差异是典型的制度安排“错位”,当政府在完善公共财政的过程中,将学校自主权“收上来”后,承认地区差异,建立工资正常增长机制是统一教师工资制度的关键设计,当前迫切需要弥补这个制度缺陷。

1.在预算管理改革中完善教师工资预算管理制度

从1986年确立普及九年义务教育,到20世纪末基本实现“穷国办大教育”的壮举,成就斐然,但主要是通过社会动员的方式实现的,事业发展与其支持体系之间的关系并没有实现完全对接。这在本质上是事权和财权相匹配的过程,这种对接过程既受制于教育政策的研究水平,又受制于我国公共财政的推进过程。

“事权决定财权”作为一个基本的公共财政概念,落实在教育经费决定机制中,进而体现在教师工资的地区差异机制设计中,还需要一些必要的顶层设计。2014年,连续两个财政体制改革的文件让我们看到了国家层面上的财政制度设计提供给中小学教师工资制度改革的方向。《国务院关于改革和完善中央对地方转移支付制度的意见》(国发〔2014〕71号)又确定了央地转移支付的改革方向,在将一般性转移支付水平提高到60%以上后,再加上预算管理水平的提高,必将提高地方政府公共服务预算保障水平。《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》(国发〔2014〕45号)体现了将分清预算优先顺序,明确人员预算标准和预算确定过程的思想,这实际上表明用权责发生制的会计准则去平衡收入和支出的关系,在政府一般公共预算等级上确保教师工资,在政府性基金预算等级上支持教育发展的思路。今后,在不同的预算系列下,各地方政府如何在平衡收入和支出的基础上,确定包括教师工资在内的预算标准,是将总体原则不断细化的系统性工作。

2.财政联邦主义框架下设置地区差异的实现机制

所谓财政联邦主义,是指中央财政分权,给地方政府一定的税收权力和支出责任范围,并允许地方政府自主决定其预算支出规模与结构,其精髓在于使地方政府拥有合适与合意的财政自主权进行决策⑩。我国采纳财政联邦主义框架,既有理论上的合理性,也有现实性基础。一方面,中央和地方在提供基本公共服务均等化义务时,需要克服信息和激励问题,各自承担分配的事权;另一方面,规模大的国家直接管理存在巨大成本。英国教育部仅仅管理英格兰和威尔士就需要长达100多页的规定和指导书,而在中国更加显著的地区差异和城乡差异面前,几乎不可能有一个完全的制度规定能涵盖地区差异的类型并恰当地反映地区差异的程度。因此,1994年分税制改革后,我国也一直采用财政联邦主义的制度框架。2014年国务院发布的两个财政制度改革的文件,也体现了财政联邦主义的精神。

由本文第三部分的教师工资数据分析表明,教师工资的地区差异是现实存在的,且占教师实际工资收入的50%以上,但这部分工资的制度化程度一直非常低,发放标准有时取决于地方财政收入,有时取决于当地公务员的平均工资水平。这两种参照标准的设定方式都具有现实合理性,却不符合公共财政的制度逻辑。地方财政支出取决于要承担的公共服务范畴,由教育服务的成本所决定,是“以支定收”而不是“以收定支”。而以公务员工资为参照系,存在两个公共部门工资水平互相参照的逻辑循环,当两个部分因同样的系统缺陷出现同样问题时,标准就失效了。很可惜,在这个问题上大家争论的只是公务员工资是否该涨,而对于公务员或者教师工资上涨机制的讨论却鲜有提及,只有中国人民大学董克用教授曾经提及用社会调查的方法确定等级工资水平,这是工资决定机制中“通行工资水平”(prevailing costs)的影响机制,大多数发达国家在涉及地区生活成本差异时,都采用常规的通行工资调查数据确定地区差异的标准。通行工资调查是确定教师工资地区差异标准时的技术问题。

但是,和技术问题相比,人们对于地区差异的观念问题可能更难以克服。在地区差异用一种非制度化的方式体现时,人们感知到地区差异的存在,但无法确定地区差异的实现标准。当面临在省级层面上用确定的标准去制度化教师工资的地区差异时,地区差异标准一下子摆在大家面前,对此,我国公众显然在观念准备上非常缺乏。能否在制度上接受教师工资的地区差异,是对中国式的财政联邦主义制度框架能否一以贯之的挑战。

3.努力实现中小学教师工资调整“常规化”

在公共财政改革过程中,赋权地方政府确定自己的教师工资水平,只是实现教师工资地区差异的第一步,完整的地区差异机制还必须包括时间变动机制。随着时间的变动,生活成本和社会普遍的生活方式都在发生变化,地区差异机制需要说明地方政府按照什么程序、使用什么标准去“常规地”调整教师工资,而不是等待矛盾积累到即将“爆发”的时候,才在中央政府安排下统一进行一次“脉冲式”调整。

在法治社会,用程序化的利益调整机制已经成为普遍做法。具体做法就是确定一个期限,根据“一揽子”指标进行综合分析,确定教师工资调整幅度。这“一揽子”指标主要包括在此期间的物价水平、政府财政收支状况、整个社会的通行工资变动状况。

除设定主要技术指标外,“常规化”机制还包括调整程序设计。但是,到底使用什么程序最终决定教师工资变动幅度,还取决于政治传统。西方民主政治制度下,多采用协商机制,由政府、第三方组织和教师工会等组织讨价还价,最终确定教师工资增长幅度。在拥有长期威权传统的中国,在“管办评分离”原则下,在充分的政策分析条件下,由政府进行决策的机制更符合中国的政治传统,也更容易被公众接受,但这无疑加大了政府决策的压力,也提高了对教师工资状况进行监测和分析的需要。

教师工资制度的结构,是在说明对教师劳动和工作效力的认识,是说明工资合理性的判断标准,它并不是中央或者地方政府意愿的表达。当前,我国关于教师工资的话题还停留在要不要涨,涨多少合理的层次上,包括一些决策者在内,都还没有意识到制度逻辑的重要性。教师工资制度的各种结构是否能够获得有力的、清晰的解释,这种解释能否获得社会的认可和接受,是教师工资制度中地区差异制度化、合法化的前提。

注释

①马克思:《资本论(第一卷)》,北京:人民出版社,2004年,第199页。

②B. Richard, Freeman, Labor Market Institutions Around the World. CEP (Center for Economic Performance) Discussion Paper No.844, January 2008.

③埃里克·弗鲁博顿、鲁道夫·芮切特:《新制度经济学——一个交易成本的分析范式》,姜建强、罗长远译,上海:上海三联书店,2006年,第59页。

④方敏、赵奎:《解读马克思的工资理论》,《政治经济学评论》2012年第3期。

⑤曾晓东、周惠:《英美中小学教师工资制度中地区差异实现机制比较》,《比较教育研究》2014年第12期。

⑥The Education Policy Center at Michigan State University. Public Policy and Teacher Labor Market, 2004, 44.

⑦Department of Education, School Teachers’ Pay and Conditions Document 2014 and Guidance on School Teachers’ Pay and Conditions. https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_datafile341951/School_teachers—pay_and_conditions_2014.pdf.

⑧财政“汲取能力”是王绍光和胡鞍钢在《美国“进步时代”的启示》(中国财政经济出版社,2003年)中提出的概念,即政府的税收能力差,有很多偷税漏税的现象。

⑨在制度的两端“震荡”是美国哥伦比亚大学教育学院曾满超教授在回顾中国1949年来教育发展过程的一篇文章“Education and National Development in China Since 1949: Oscillating Policies and Enduring Dilemmas”中提出的概念,该概念说明教育改革中出现的问题用前后方向转换来纠正的特征。

⑩王守坤、任保平:《财政联邦还是委托代理:关于中国式分权性质的经验判断》,《管理世界》2009年第11期。

责任编辑 曾新

The Issues Related to Legitimizing Regional Difference of Teachers’ Salary in China

Zeng Xiaodong Yi Wenjun

(Faculty of Education, Beijing Normal University, Beijing 100875)

The objective of teachers’ salary reform is not only if it is needed or how much it should be to increase the teachers’ salary, but a systematic restructuring of teachers’ salary,of which the fundamental policy issue is the implementation mechanisms for accomplishing regional difference in the context of building a well-operated fiscal system. This paper examines the existed mechanisms for accomplishing regional difference of teachers’ salary based on the theoretic exploration,which is carried by local governments in name of performance pay in an unclear budget process. Statistic analysis is then held and the results show that it’s about 50-80% of the total salary of teachers is decided in this county-level budget process,which is demonstrated as an unsteady and sometime an arbitrary one. As the ranking salary remain its standard in 2006,the local government’s parts in the teachers’ salary increase and lower down the budget level correspondingly. Finally,this paper concludes that there are two necessary components must be encountered in legitimatizing the regional difference of teachers’ salary in the conceptual framework of newly released budgetary management guidance and basic principles on transfer payment among governments.

teachers’ salary; legitimization of regional difference; performance pay; the structure of teachers’ salary

2015-04-08

教育部人文社会科学重点研究基地北京师范大学教师教育研究中心“教师劳动的经济学分析”(08JJD880237)