赏花怀古 春游洛阳

2015-05-05

赏花怀古 春游洛阳

文•图/白英

洛阳春日最繁华,

红绿阴中十万家。

谁道群花如锦绣,

人将锦绣学群花。

——司马光《洛阳看花》

阳春时节,素有“九朝古都”之称的洛阳便迎来了最美丽的时刻。龙门石窟古老,牡丹香气四溢,春光明媚无限,走在洛阳的春天里,你会觉得眼睛和心都异常幸福,连脚步也变得那么轻盈自在,时刻感受到自然慷慨给予的春光和绚烂,收获到时光沉淀下来的沉静与安详。

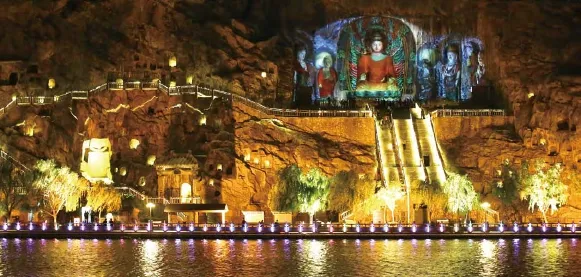

龙门石窟 精美绝伦

春日龙门山,呈现出一派生机勃勃的盎然景象。巍巍伊阙,山川相缪,钟灵毓秀,像一幅天造地设的中国画。被誉为中国古代佛教石窟艺术三大宝库之一的龙门石窟,就像一颗璀璨的明珠,点缀在这幅雄伟壮丽的天然画卷中,闪耀着夺人眼目的光华。整个龙门山上,那2100多个石洞佛龛,像蜂巢一般,错落有致地镶嵌在伊水两岸长约1千米的峭壁上,那分布在东西两山的10万余尊佛雕,为这亘古不废的龙门之地描绘出了永不凋谢的艺术之春。

走进龙门石窟,就像走进一片广阔的雕塑艺术的海洋,这里的每一个造像都是一件精美绝伦的艺术珍品。这开凿于北魏孝文帝迁都洛阳之际(公元493年)的巨大工程,历经东魏、西魏、北齐、隋、唐、五代、宋等朝代400余年的营造,才形成了规模宏大、气势磅礴的石窟艺术宝库。窟内造像雕刻精湛,造型别致,构图美妙,题材内容丰富,正如白居易所评:“洛都四郊,山水之胜,龙门首焉。”

龙门石窟最大且具代表性的是奉先寺,尤其中间那尊巨大的卢舍那佛像,真是一件精美绝伦的艺术杰作,据说她是武则天的化身。这尊佛像丰腴饱满,修眉细长,眉若新月,眼睑下垂,嘴角微翘,含笑不露,头部稍低略作俯视状,她安详、温存、亲切,她庄重而温雅,睿智而明朗,令人敬而不惧。这尊佛像的塑造,仿佛把高尚的情操、丰富的情感、开阔的胸怀和典雅的外貌完美结合在一起,令人拍案叫绝!以雍容大度气势非凡的卢舍那佛为中心,两侧的弟子,有的慈祥,有的虔诚,将佛国世界那种充满祥和的理想境界表达得淋漓尽致。站在卢舍那佛前,身处这深山空谷之中,面对着高崇庄严的佛像,一种对佛教文化的神秘莫测之感油然而生。望着历时1500多年仍然惟妙惟肖的各种佛像,此时,我感受到了先祖们穿透岁月、穿透历史烟尘一直凝望我们的目光……

牡丹花会 雍容华贵

“春来谁作韶华主,总领群芳是牡丹。”春色渐浓,当桃花、杏花都花开花落时,牡丹才如含羞少女姗姗来迟。高贵的牡丹灿然而放,把春天的妖娆多姿展现得淋漓尽致、荡气回肠,可谓“春天交响曲”的压轴大戏!放眼四望,千姿百态的牡丹开遍洛阳古城,千年帝都,美若天庭,疑似琼楼,到处都是牡丹仪态万千的倩影:云雨中,烟村外,大街上,公园里,这里几朵,那里几丛,更有连片成堆的,郁郁葱葱,层层叠叠,柔情姿媚,流芳吐艳,芳香四溢,甜馨袭人!再看人流如潮的赏花人,从天南海北、四面八方,踏着春天的节拍,追寻牡丹的香魂,来到洛阳欣赏它的风华与神采,品味它的高贵与典雅。正如白居易诗“花开花落二十日,一城之人皆若狂”所描写的盛况。

踏春而来,足音轻叩。行走在河洛斑斓的春天,漫天的美丽,飘然在心怀。赏花开自在,寻恋恋芳踪。眼目中漾着淡淡花香,近了,近了,更近了。也不知,我的脚步是否惊扰了牡丹千年繁华的春梦?我随着拥挤的人群,进入中国国花园。在洁白精致的栏杆围护下,在清冷潮润的空气笼罩下,在轻柔浅唱的微雨抚弄下,一个个花圃徐徐铺展在我的视野中,它们被曲曲折折的小径相隔,各择芳居,擎花枝、秀花事、品花意,如一帧帧水墨画卷般清雅灵动,又如田园诗般温婉清新。微雨洇染,众牡丹仙子更是楚楚动人,朵朵气度不凡,株株花繁似锦:红的灿若蒸霞,灼灼生辉;蓝的清香淡雅,潇洒大方;绿的娇嫩含羞,绿如翡翠;白的洁白无瑕,状若云朵;还有那荷苞牡丹,花朵轻卧,如少女耳下的坠珠,并蒂串联……不知是牡丹美艳多姿,还是文人绣口锦心:状元红、翡翠绿、公主粉、雪青白、火炼金丹、贵妃醉酒、紫霞映日、玉楼叠翠……一个个曼妙动听的名字,像是一首首抒情的诗,一幅幅隽永的画,一个个美丽动人的故事。不知是春风醉了牡丹,还是牡丹醉了春风?蜜蜂乐了,轻踩平仄,低吟浅唱;蝴蝶乐了,盈盈轻闲,缠绵呢喃;游人乐了,衣袖上的花香,不经意地飘落在眉间手心……

(责任编辑/吴曦 设计/张籍匀)