新疆达斡尔族沃其贝节

2015-05-05

新疆达斡尔族沃其贝节

文/ 张素静

“沃其贝”(达斡尔语,意为祭敖包),达斡尔族最重要的萨满教祭祀活动,源于蒙古族的“祭敖包”(“敖包”是蒙古语,意为堆土或鼓包),是由萨满主持的膜拜神灵祖先的祭祀仪式。几个世纪以来,我国北方各古老民族的所有祭坛上几乎都被萨满教占据。一般认为,萨满教起源于原始狩猎。萨满分职业萨满和家庭萨满,达斡尔族统称之为“雅德根”,他们相信“雅德根”是神与人之间的中介者,通过其可以传达神和人的意志,达斡尔族的“沃其贝”由此渊源悠久。

关于敖包的起源,《消会典》记载, “游牧交界之所,无山无河为志者,垒石为志,谓之敖包”;方观承《从军杂记》云,“峰岭高处,积乱石成冢,名鄂博,谓神所栖……”。由此可见,敖包最初是用来识别路界的,后来就变成了祭祀山神、路神、村落保护神等神灵的场所,根据需要可选址建造。关于“沃其贝”的由来,已无据可考,但在民间流传着一个动人的故事。相传很久以前,蒙古人过着游牧狩猎的生活,人们的丧葬一直是天葬,即把尸体放在勒勒车上,漫无目的地在草原上行驶,什么时候尸体掉下来,就在那个地方自然露天安葬,牧民们由于思念亲人,每年都想到安葬亲人的地方吊念,可茫茫草原到哪里去找安葬地点呢?于是,他们就想出一个办法,安葬亲人时随车带上一只驼羔,在安葬的地点将驼羔的血放掉一部分。第二年,将驼羔的母亲和已两岁的驼羔带上,沿着大致的方向和路线去寻找,如果发现母驼或驼羔在某一处不肯前行或悲鸣,那就是安葬亲人的地点,于是就垒几块石头或捧几把土来祭奠亲人,求得亲人的护佑。如此沿袭,祖祖辈辈、世世代代,形成了祭敖包的习俗。据说,达斡尔族“沃其贝”始于元朝,盛行于清代,每年春秋都要以哈拉(部落)为群体进行,敖包建在水草肥美的山岗上。

活动由萨满主持,仅限男人参加,内容除祭祀外,还要举行赛马、射箭、摔跤、拉颈、拔棍等传统体育活动。新疆达斡尔族在漫长的历史发展中,“沃其贝”除延续传统的祭祀和体育活动外,在内容上还增加了召开族会。

定居塔城后的达斡尔族,大多以村为单位举办“沃其贝”。在塔城达斡尔族聚居较集中的阿西尔乡、阿布都拉乡、喀勒哈巴克乡、恰夏乡,至今还可以看到从前的敖包。文革时期,“沃其贝”一度被禁止,直到1984年阿西尔人民公社正式被国务院命名为“阿西尔达斡尔民族乡”后才恢复了“沃其贝”,更名为“沃其贝节”。“沃其贝节”是达斡尔族最隆重的民俗节日,定在每年的6月8日举行。其时,春暖花开、春耕结束,周边乡村和其他县市,乃至全国各地的达斡尔族群众,都会集在阿西尔达斡尔民族乡,参加这一盛大的节日庆典活动。

这一天,人们很早就起来打扫房间、院落的卫生,准备祭祀品和午餐要吃的柳蒿芽菜。一家人吃罢早饭,换上节日盛装,与邻居结伴,或步行或坐车,早早来到敖包前,宰杀牛羊,摆放祭品,悬挂彩旗,系五色绸带,为“沃其贝节”祭祀仪式做着各种准备工作。“沃其贝节”的内容有祭祀、族人大会、体育比赛、聚餐、文艺演出五项。

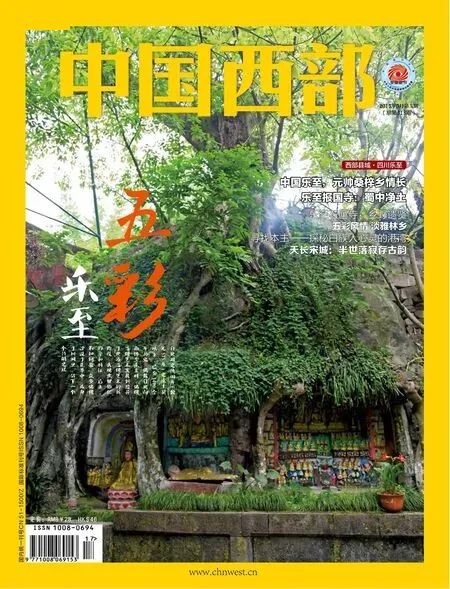

“沃其贝节”的敖包设在离阿西尔乡政府以北1公里处的“三眼泉”土山上。这时的三眼泉,山下绿树成荫,小溪清澈,风景十分秀丽,山上敖包耸立,彩旗飘扬,一派节日气氛。当“太阳半杆子高的时候”,参加“沃其贝节”的人就已站满了整个山顶。一切就绪,庄严肃穆的祭祀仪式开始了。祭祀仪式第一项,众人跪拜,由“巴克其”(主持人)宣读祭文,祭文大意为“感谢神灵祖先赐福于我们,今天,我们用收获的最好的粮食、牲畜供奉您们,祈求继续保佑我们五谷丰登、人畜兴旺”,之后三叩首;第二项由萨满跳“牙德根舞”(萨满舞)在前领行,“巴克其”随后率众人缓行敖包三周,一边向敖包上祭血、祭酒、祭奶食,一边吟诵祈福之词;第三项是在祭祀过后,大家纷纷争食祭坛上的贡品,互相往对方脸上涂抹酸奶,以示互相祝福。祭祀仪式结束后就举行传统的族人大会。过去的族会由族长主持,现在一般由乡长或德高望重的长者主持。族会旨在解决族人生产、生活中的大小事宜,通告一年里发生的重大事件。会毕,由长者、乡长和村长带头捐款捐物,以扶助需要帮助的人。祭祀、族会结束后,接下来就开始举行赛马、摔跤、射箭、打曲棍球、下围鹿棋、拉颈、拔棍等传统体育项目的比赛。

参加比赛的年轻人个个都有备而来,许多人都是一人参加多个项目比赛,不甘落后。在围鹿棋、拉颈、拔棍项目的比赛中,男女老少都可以参加,获得第一名的选手,还可以得到粮种、牲畜等奖品。等到所有的项目都比赛完后,大家就在敖包下的树林草地处,或在戍边纪念碑前,男女各围成圈,席地而坐。待炖好的大盘手抓肉端上,由乡长将羊肉的“达勒”(肩胛骨部位)献给族内年岁最长的男性,寓意健康长寿;将羊肉的“叟吉”(髋骨部位)献给族内年岁最长的女性,寓意人丁兴旺;之后,大家拿出从家里带来的米肠子、炖柳蒿芽、麦秸灰烤饼和白酒开始午餐。简单、朴素的午餐在一轮一轮的敬酒后,气氛达到了高潮,此时文艺演出开始了。演出的节目都是为“沃其贝节”精心排练准备的,有传统的民间舞蹈、歌曲,也有新创作的和其他少数民族的节目。演出的最后一个节目是集体跳“汗拜舞”。“汗拜舞”是达斡尔族古老的舞种,它源于达斡尔族群众的生产生活,是一个互动的节目,群众可以自由参加。在这里,不分民族和年龄,不分身份与职务,只要你乐意,就可以加入其中。大家围成圈,踏着欢快的节拍,两两对舞地沿逆时针方向转。跳到高潮时,边跳边喊“汗拜!秀喂!”(跳起来吧),随之,脚下的节拍越加响亮,直跳到满头大汗,喉咙干哑为止。傍晚,牧放的牛羊陆续回来,一天的“沃其贝节”也就结束了。(责任编辑/吴曦 设计/张籍匀)

新疆达斡尔族简介:

达斡尔族是我国北方具有悠久历史的民族,人口为12333万(2005年中国人口抽样调查),主要分布在内蒙古自治区、黑龙江省和新疆维吾尔自治区。达斡尔语是阿勒泰语,系蒙古语族的一个独立语言,但无文字,解放前学习满文,之后逐渐普及汉文,新疆地区还兼通哈萨克文。达斡尔族与北方大部分少数民族一样,自古信奉萨满教。几个世纪以来,生活在不同地理环境下的达斡尔人民,从事着农业、牧业、猎业、林业、渔业手工艺等多种生产活动。居住在新疆塔城市的达斡尔族,农牧业依然是其基础产业。

新疆达斡尔族,系清朝驻防伊犁索伦营官兵的后代。乾隆二十八年(1763年),清政府为加强西北边疆军事防备,征调达斡尔族官兵1000余人及家属3000余人,经今蒙古人民共和国,分南、北两路,于次年秋抵达伊犁地区。达斡尔族官兵隶属索伦营,被编为索伦营右翼四旗。同治五年(公元1866年),在农民起义军的打击下,惠远城失守,驻守在霍尔果斯一带的索伦营官兵受到重创,5000余名官兵及家眷,被迫迁徙至俄国境内,历时长达6年。同治十一年(1872年),索伦营由塔城边境集体返回祖国,在塔城恢复编制,重新戍边屯荒。民国初,经政府批准,达斡尔族按丁分得土地,从此解甲归田,集中定居在塔尔巴哈台山下的三眼泉地区从事农耕。1954年,我国民族自治区域法颁布后,将达斡尔族居住集中地定为“瓜尔本社尔达斡尔自治区”,后又名“十月人民公社” “红卫人民公社” “阿西尔人民公社”,1984年正式命名为“阿西尔达斡尔民族乡”。