复杂电磁环境模拟技术体系研究*

2015-05-05汪连栋董俊曾勇虎许雄

汪连栋,董俊,曾勇虎,许雄

(电子信息系统复杂电磁环境效应国家重点实验室,河南 洛阳 471003)

复杂电磁环境模拟技术体系研究*

汪连栋,董俊,曾勇虎,许雄

(电子信息系统复杂电磁环境效应国家重点实验室,河南 洛阳 471003)

针对目前国内复杂电磁环境模拟缺乏统一规范和标准的问题,开展复杂电磁环境模拟技术的顶层设计研究。首先,简要综述国内外电磁环境模拟技术研究现状,重点分析了复杂电磁环境模拟技术在顶层设计、理论方法、技术途径和基本规范等方面存在的问题。然后,从电磁环境预测、生成、集成与控制、监测以及评价五大环节阐述复杂电磁环境模拟过程中各环节的基本功能、技术组成和相互关系,分析梳理其中涉及的关键技术。最后,在此基础上形成较完善的复杂电磁环境模拟技术体系。为解决电磁环境模拟的一体化和标准化问题奠定技术基础。

复杂电磁环境;模拟技术;体系研究

0 引言

复杂电磁环境模拟在电子信息系统试验鉴定、军事训练演练等应用中有着巨大的需求,它不但能为电子信息系统的研发和测试提供一个与实际应用环境相似的工作场景,用以评估系统性能和技术、战术指标,也可为军事训练和演练提供逼真的战场电磁环境,为提高部队在复杂电磁环境下的作战能力奠定基础。因此,研究复杂电磁环境模拟,综合运用各种理论方法、技术手段模拟生成所需的逼真的复杂电磁环境,已成为电子信息系统论证研制、试验鉴定、军事训练中需要解决的关键基础问题[1-3]。

随着复杂电磁环境模拟的规模及难度不断增加,对现有复杂电磁环境模拟的理论和技术均提出了严峻的挑战。从“替代等效推论”、“无边界靶场”到“平行试验”、“平行靶场”等新兴理论的指导下[4-6],复杂电磁环境模拟技术正朝综合化和一体化的方向发展,因而迫切需要开展模拟技术体系研究,以促进复杂电磁环境模拟的一体化和标准化。

1 复杂电磁环境模拟技术发展现状

目前,从模拟实现形式、方式上说,主要分为2个场景、3种手段,即室内模拟和室外模拟2个场景,全数字仿真、半实物仿真、实装模拟3种手段。

其中,室内模拟主要运用全数字仿真和半实物仿真两种手段,构建了大场景的全数字仿真系统,以及各种注入式和辐射式的半实物仿真系统。室外模拟则主要利用各类模拟器和实体装备构建的依托真实地理环境工作的典型场景。从技术层面说,3种手段主要涉及各种先进的建模与仿真技术、虚拟现实技术、信号生成技术、系统设计技术等。

目前,在综合运用相应技术方法的基础上,国内外已经建成了若干不同类型、不同用途的电磁环境模拟系统。如基于高层体系结构、联合建模与仿真系统框架等仿真技术的大型对抗试验数字仿真系统; 基于信道模拟的注入式对抗试验半实物仿真系统和基于大型微波暗室的辐射式对抗试验半实物仿真系统;基于各类信号模拟器和型号实体武器装备的靶场试验训练模拟系统;以及包括能够模拟核电磁脉冲和超宽带电磁脉冲的各种雷电与核电磁脉冲综合模拟系统。尤其是在大型电磁环境模拟系统建设方面,北约的波利冈靶场、美国的大西洋电子靶场等均具备了模拟较为逼真战场电磁环境的能力。中国洛阳电子装备试验中心经过数年的建设,也初步具有了模拟多波段、多类型、多样式电磁信号环境的能力。

然而,为开展信息化条件下的体系对抗研究,进行武器装备的复杂电磁环境适应性试验,评估部队在复杂电磁环境下的作战能力,上述现有的复杂电磁环境模拟技术已不能完全满足应用的迫切需求。

2 复杂电磁环境模拟存在的问题

针对应用需求的发展变化,目前国内在复杂电磁环境模拟研究方面还存在着诸多问题,从理论方法、技术手段,到标准规范都不成熟。由于电磁环境模拟是个系统工程问题,因而还需要从顶层设计入手,建立合理的研究体系,才能进一步指导后续的规范化发展。总的来说,当前复杂电磁环境模拟主要存在以下4个方面的问题,包括:

(1) 顶层设计不全面

从宏观层面上说,目前许多模拟追求完整的体现环境的方方面面,也致使模拟规模较大且存在资源浪费的现象;从微观层面上说,由于所需复杂电磁环境模拟的对象各异,应用中主要针对具体对象进行分析,使得技术应用不统一、欠规范,致使相关的电磁环境模拟系统设计复杂而又不能满足实际需求,且还无法被灵活调整应用。这些都是对复杂电磁环境模拟缺乏顶层设计的表现。

(2) 理论研究待完善

虽然目前已经建立了“替代等效推论”、“无边界靶场”等理论方法,但对复杂电磁环境的本质特性仍存在认知不深,动态规律把握不准等基础问题,尤其是对电子信息系统与各个环境要素之间的相关性特性分析不清,致使复杂电磁环境模拟的针对性不强。因而还需要进一步创新发展现有的理论方法,以指导技术的应用。

(3) 技术运用欠灵活

从对复杂电磁环境模拟技术现状的分析看,现有的模拟技术手段虽然在不同程度地解决了一些问题,但不断增长的模拟需求使得如何综合地利用各种不同的资源进行一体化的模拟,以克服模拟资源有限的问题,成为大规模战场电磁环境模拟的难点。为了实现各种模拟技术的综合运用,需要从顶层设计入手,对相关技术进行梳理。

(4) 规范标准未健全

限于上述问题,当前自然缺乏统一的复杂电磁环境模拟标准和规范,缺乏足够的数据和模型积累。致使所开发的电磁环境仿真模型不标准、难兼容、可重用性较弱,难以满足大型仿真系统建设需要;而在外场应用实践即室外模拟方面,只是定性地实现一定程度的要素等效、功能等效,还无法做到定量模拟,尤其是对模拟结果无法给出推广性的解释。这些问题都是源于对复杂电磁环境模拟技术没有一个体系化的研究认识。

尤其是当前电子信息系统正向高度集成化、体系化的方向发展,使得模拟需求的规模和难度骤增,需要模拟的环境构成要素众多、关系错综复杂,因而迫切需要从复杂电磁环境模拟的技术体系入手,开展系统化的顶层设计分析,为解决上述问题奠定基础。

3 复杂电磁环境模拟技术体系研究

开展复杂电磁环境模拟技术体系研究,主要是对复杂电磁环境模拟过程中运用到的各种相关的技术进行归纳、分析、预测,从应用需求的角度出发,进行模拟技术的顶层设计研究,从而建立起较为完善的模拟技术体系框架,并研究相应的关键技术。这将促进复杂电磁环境模拟的一体化和标准化发展,为复杂电磁环境模拟系统的设计、优化和检验提供基础技术支撑。

3.1 复杂电磁环境模拟过程及关键技术分析

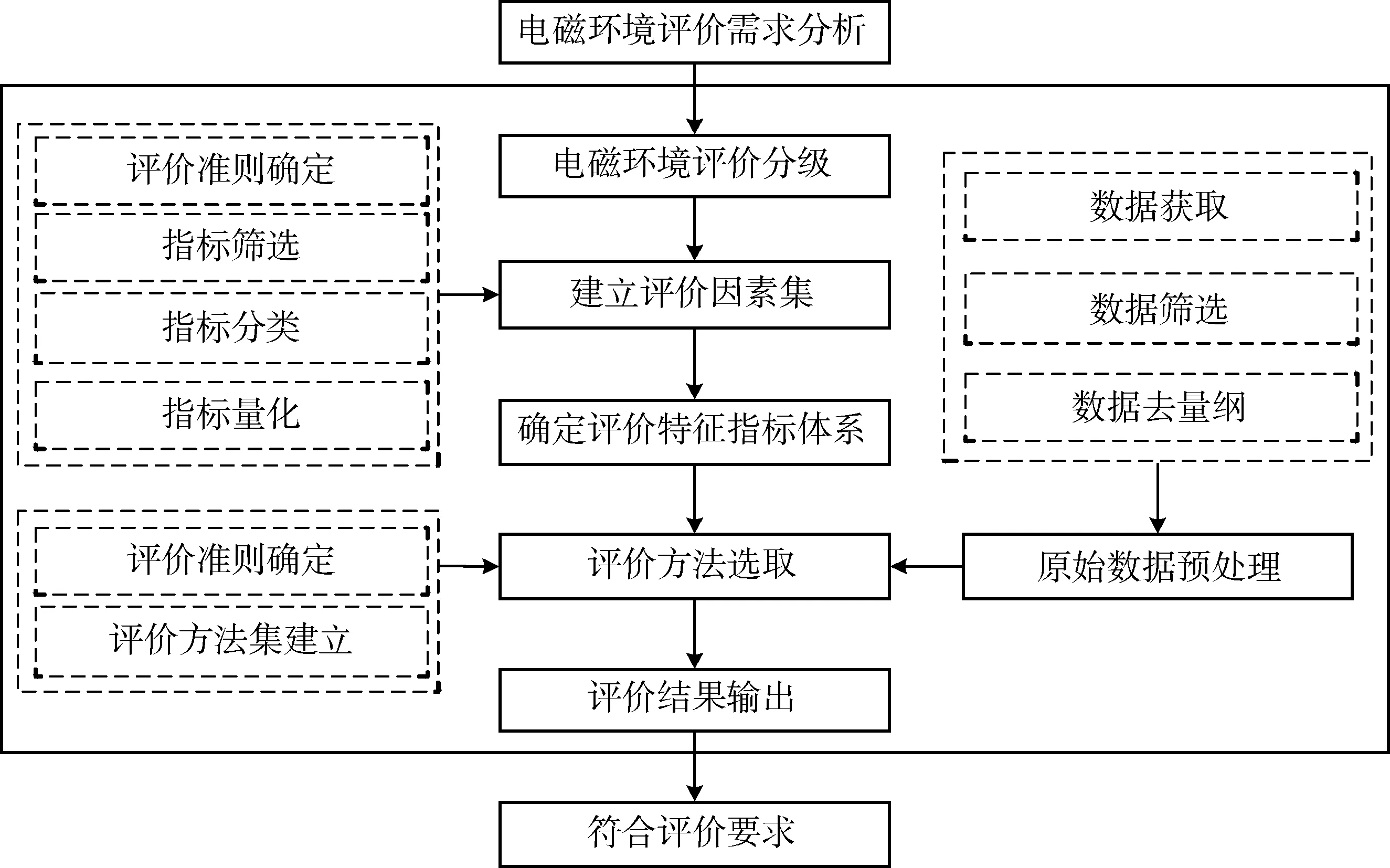

复杂电磁环境模拟的全过程可以分为环境预测、环境生成、环境模拟集成与控制、环境监测和电磁环境评价5个环节,具体流程如图1所示。

图1 复杂电磁环境模拟基本流程Fig.1 Basic flow of complex electromagnetic environment simulation

3.1.1 复杂电磁环境预测

(1) 环境预测技术组成

复杂电磁环境预测技术是根据模拟需求形成模拟想定,并通过全数字计算机模拟技术,建立环境模拟模型资源,形成预测环境,直观展现电磁环境生成可能达到的效果。环境预测技术包括电磁环境信号数据库、电磁环境全数字模拟和电磁环境模型3部分。其组成如图2所示。

图2 环境预测技术组成图Fig.2 Composition of environmental prediction technology

(2) 环境预测关键技术

环境预测涉及的关键技术主要有:①电磁环境设计与设置技术,为用户提供直观的电磁环境设计界面和背景环境,包括模拟区域地图、坐标及地理环境以及模拟设备等;②环境预测管理与控制技术,主要通过软件设计管理与控制界面实现,将各个环节集中到管理与控制界面上,用户能直观而方便的进行操作;③电磁环境建模技术,通过建立电磁环境构建模型体系及要素精确模型,准确描述电磁环境要素及其动态特性,为预测环境的形成提供支持;④预测环境显示技术,通过软件界面将电磁辐射源、电磁信号传播、电磁辐射范围、辐射源电磁参数和电磁频谱等直观的显示出来;⑤数据库技术,主要通过数据库软件建立相应的数据库以及动态链接库,完成模拟设备的有关性能参数、信号参数的采集和数据录入工作以及数据处理结果的存储等,为预测管理与控制软件提供数据支撑。

3.1.2 复杂电磁环境生成

(1) 环境生成技术组成

环境生成技术必须能够具有模拟实战条件下复杂电磁环境的能力,满足电磁环境实时动态交互并且可控可测的要求,为电磁环境效应研究提供一个可以重组的柔性平台。环境生成包括复杂电磁环境规划、模拟环境生成和生成环境应用3部分。其技术组成结构如图3所示。

(2) 环境生成关键技术

环境生成涉及的关键技术:①辐射源模拟技术包括实物模拟技术、半实物模拟技术和全数字仿真技术,通过实际装备、模拟器、半实物模拟设备或者数字仿真模型产生需要模拟的各种电磁辐射信号;②传播效应模拟技术,模拟电磁波在传播过程中受自然环境影响而产生的各种变化和效应,包括大气传播路径模拟、目标散射体模拟、地海表面杂波模拟、背景电磁环境模拟等;③等效推算技术,通过等效建模的方法计算电磁信号在实际环境中产生的衰减、多径等现象,是对传播效应模拟的支撑。包括辐射作用效果远近推算、传播效应等效推算、目标反射面积等效推算、信息传递过程等效等[5];④模拟设备集成及控制技术,主要完成模拟信息传播中间环节的处理,以及环境动态变化控制等工作。包括实物模拟集成及控制、半实物系统数据及信息接口控制、同步控制、全数字仿真系统体系设计、流程控制、建模及模型管理等;⑤一体化综合模拟技术,综合运用现有实体装备、实物模拟器、半实物模拟系统、全数字模拟系统生成具有样式多、密度高、动态范围大、变化速度快等特点的电磁信号环境[6]。

3.1.3 复杂电磁环境模拟集成与控制

(1) 环境模拟集成与控制技术组成

环境模拟集成与控制在整个复杂电磁环境模拟技术体系中相当于神经中枢的作用,其主要功能在于为模拟工作提供一个集成的工作环境,用于接收人为的控制指令对整个电磁环境生成过程进行控制。

图3 环境生成技术组成图Fig.3 Composition of environmental generation technology

主要分为实物模拟指挥控制、半实物模拟控制和全数字模拟控制3部分。其组成结构如图4所示。

(2) 环境模拟集成与控制关键技术

环境模拟集成与控制涉及的关键技术:①控制界面是一个系统展现给用户最直观的部分,基本决定了系统操作性的难易程度,主要通过计算机控制,并开发一套具有多媒体功能的可视化控制界面,完成多模拟系统的指挥控制;②信号和数据传输技术,电磁环境模拟整个过程涉及大量指挥控制指令、各类电磁信号和数据的发送与接收,信号和数据传输技术是此过程的关键环节。主要包括各种数据接口的转换技术、数据网络技术、海量信号传输技术等;③信息传输中的总线接口规范,环境模拟集成与控制所接收的信息各异,格式不一,为了能够让各个设备与中控系统进行互联互通,需要对相应的数据接口单独进行规范,设计具有满足相应总线接口规范的数据连接器或网络传输设备,实现系统的整体集成与控制;④实时计算技术,环境模拟集成与控制要完成多种不同信息的汇总和整合,必须具有实时计算的能力,只有做到实时的计算采用充分反映环境模拟中的动态性;⑤时间同步技术, 复杂电磁环境模拟是一个复杂的过程,涉及大量信号的发射时间节点控制、模拟设备运行时间控制、仿真程序的仿真周期控制等,因此,需要有精确的时间同步技术来控制整个模拟过程的时间节点。

3.1.4 复杂电磁环境监测

(1) 环境监测技术组成

环境监测是指采用与构成电磁环境的信号特性相适应的监测设备和监测技术方法,对生成的复杂电磁环境的信号状态进行监视和测量的过程。通过电磁环境监测,能够全方位的监测电磁环境信号,并将数据进行融合,形成电磁环境态势,并提供可视化、环境评价等应用。环境监测技术包括环境监测控制、环境数据采集、信号处理和监测环境可视化四部分。其技术组成如图5所示。

(2) 电磁环境监测关键技术

环境监测涉及的关键技术:①分布式协同监测技术,通过建立环境要素监测能力估计模型,进行监测网络的优化部署,利用数据融合方法,建立监测协同定位模型,提升电磁环境全局监测和对辐射源分布的全面掌握能力[7-8];②信号重构技术,对真实电磁环境中的电磁信号进行采集、分析、分离和存储,并在离线分析和重构的基础上按照模拟要求按照时间戳重放监测电磁环境;③监测信息分析技术,比如数字信号处理技术、信号时频分析技术等,时频分析技术主要是设计出时间和频率的链接函数,用它来描述信号在不同的时间和频率中的能量密度及强度,通过这一函数来分析信号,可以给出各个不同时间的瞬时频率和幅值,而且可以进行对时频滤波及时变信号的研究。另外还包括态势管理技术、监测信息可视化技术、频谱资源管理及利用技术等关键技术。

图4 环境模拟集成与控制技术组成图Fig.4 Composition of environmental simulation integration and control technology

图5 环境监测技术组成图Fig.5 Composition of environmental monitoring technology

3.1.5 复杂电磁环境评价

(1) 生成环境评价技术组成

所生成的电磁环境是否符合应用的需求,就需要对生成电磁环境进行评价。对所生成的复杂电磁环境进行评价包括2个方面:一个是有效性评价,另一个是复杂性评价。电磁环境评价技术组成如图6所示。

(2) 生成环境评价关键技术

生成环境评价涉及的关键技术:①相关性分析技术,对电磁环境进行评价需要考虑其对受体的影响, 相关性分析能够从定性和定量2个方面对其进行综合评价,包括相关性分析参量集的选取、关键性参量的纯净试验数据的获取、电子信息系统与电磁环境相关关系的综合描述等;②替代等效推算技术,由于在复杂电磁环境模拟的过程中,许多配试对象仍然未能与期望的一样,因而仍会运用替代等效的方法。而且模拟的环境总是与实际的环境有所差距,那么在对所生成的电磁环境进行有效性评价时就需要运用等效推算的理论方法进行计算;③评价指标选取和归一化计算技术,不同的应用目的对评价指标的选取具有不同的需求,同时也有不同的准则,需要研究在不同需求和准则下的评价指标选取和计算技术;④指标赋权计算技术,根据指标权重确定的来源不同,可以将指标权重分为主观赋权法(经验加权法)和客观赋权法(数学加权法)两大类。主观赋权法包括直接赋权法、间接赋权法、层次分析法、最小二乘法和环比系数法等。客观赋权法多目标优化模型、熵值法以及相关矩阵判别法等;⑤评价建模技术,电磁环境评价计算模型的好坏直接关系到对电磁环境评价的准确性,因此评价建模技术是评价技术体系非常重要的环节。涉及评价指标的选择、指标权重的计算以及评价结果计算等建模技术,另外还有基于分形、复杂系统等新理论在电磁环境评价中的技术有待进一步研究和应用。

图6 环境评价技术组成图 Fig.6 Composition of environmental assessment technology

3.2 复杂电磁环境模拟技术体系构建

复杂电磁环境模拟是一项系统工程,其技术体系涉及诸多方面,不仅构成体系的单项技术众多,这些技术之间的相互关系也十分复杂。为了尽可能全面、清晰地描述构建复杂电磁环境体系,下面从电磁环境模拟功能、电磁环境模拟手段、电磁环境模拟技术等多个视角,构建立体、多维的复杂电磁环境模拟技术体系。

3.2.1 技术体系

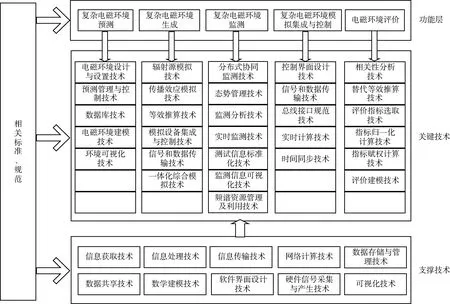

根据上述对复杂电磁环境模拟过程及关键技术的分析,可以初步建立复杂电磁环境模拟技术体系架构,如图7所示。

复杂电磁环境模拟技术体系包括3层结构,功能层、关键技术层和支撑技术层。其中,功能层包括电磁环境预测、电磁环境生成、电磁环境监测、环境模拟集成与控制和电磁环境评价5个环节,主要根据电磁环境模拟需求者的具体要求, 选择需要实现的功能,从而确定需要采用什么样的技术来实现环境的模拟;关键技术层则主要根据需求者对电磁环境模拟的要求选择各功能层对应的关键技术实现各环节具体的功能;而支撑技术层主要提供一些共性的基础技术如数学建模、计算、信息处理、软件设计等,用于支撑关键技术的实现[9-10]。

图7 复杂电磁环境模拟技术体系架构图Fig.7 Diagram of complex electromagnetic environment simulation system architecture

3.2.2 应用描述

上述从顶层设计上构建了一个较为完整的、通用的复杂电磁环境模拟技术体系,其可通过3种手段实现两种场景需求的模拟。为了规范应用该复杂电磁环境模拟技术体系,可参照图1所示的复杂电磁环境模拟基本流程,从模拟需求分析入手,根据不同的任务,如设备研制开发、系统检测评估、设备模拟培训、试验训练任务和作战指挥任务等,明确采取室内还是室外模拟,全数字仿真还是半实物或是实物模拟;接着根据分析结果,参照技术体系架构图,明确模拟需要实现哪些功能,并根据功能选择所需的关键技术;最后确定选择利用什么具体设备或技术工具来实现关键技术,从而完成复杂电磁环境模拟工作[11-12]。

当然,在选用不同手段,进行不同场景的复杂电磁环境模拟时,所涉及到具体的关键技术及支撑技术是不完全相同的,需要综合考虑应用需求。而如何具体制定模拟技术体系在一体化综合模拟中的应用标准、规范,还有待后续研究。

4 结束语

本文从目前国内复杂电磁环境模拟技术发展现状和差距出发,对模拟存在的问题进行了分析,并通过对模拟过程进行探讨,阐述了各环节的技术组成和相互关系,最终形成了三层结构的复杂电磁环境模拟技术体系架构,为从顶层设计上开展复杂电磁环境模拟技术研究提供思路,也为促进复杂电磁环境模拟技术朝一体化和标准化发展奠定基础。

[1] 王汝群. 战场电磁环境概论[M].北京:解放军出版社,2010. WANG Ru-qun. Introduction to Battlefield Electromagnetic Environment[M]. Beijing: Chinese People’s Liberation Army Press, 2010.

[2] 单家元,孟秀云,丁艳. 半实物仿真[M].北京:国防工业出版社,2008. SHAN Jia-yuan, MENG Xiu-yun, DING Yan. Semi-Physical Simulation[M]. Beijing: National Defense Industry Press, 2008.

[3] 张友华,赵阳,马长浩. 训练基地电磁环境应用系统构建问题研究[J].国防科技,2008, 29(2) :34-38. ZHANG You-hua, ZHAO Yang, MA Chang-hao. Research on the Problem of Training Base Electromagnetic Environment Application System Construction[J]. National Defense Technology, 2008, 29(2): 34-38.

[4] 王国玉,汪连栋,阮祥新,等.雷达对抗试验替代等效推算原理与方法[M].北京:国防工业出版社,2002. WANG Guo-yu, WANG Lian-dong, RUAN Xiang-xin,et al. The Principle and Method of Radar Countermeasure Experiment Equivalent Replacement[M]. Beijing: National Defense Industry Press, 2002.

[5] 王国玉,冯润明,陈永光.无边界靶场——电子信息系统一体化联合试验评估体系与集成方法[M].北京:国防工业出版社,2007. WANG Guo-yu, FENG Run-ming, CHEN Yong-guang. No-Boundary Shooting Range——the Methods for Electronics and Information System Integrated Union Experiment Evaluation System and Integration[M]. Beijing: National Defense Industry Press, 2007.

[6] 蒋楠. 电子对抗训练模拟技术与应用研究[J].航天电子对抗,2008,24(3):59-61. JIANG Nan. Simulation Technique of Electronic Countermeasures Training and Applications[J]. Aerospace Electronic Warfare, 2008, 24(3): 59-61.

[7] 许川. 半实物仿真系统实时监控技术研究[D].北京:北京理工大学,2003. XU Chuan. Research on Real Time Monitoring Technique of Semi-Physical Simulation System[D]. Beijing: Beijing Institute of Technology, 2003.

[8] 邸晶荔,董印权,赵红云,等. 动态战场电磁环境分布式仿真试验系统[J].计算机仿真,2006,23(1):16-18. DI Jing-li, DONG Yin-quan, ZHAO Hong-yun, et al. Distributed Simulation Test System of Electromagnetic Environment on Dynamic Battlefield[J]. Computer Simulation, 2006, 23(1): 16-18.

[9] 李炳伟,万福,吴爱民.复杂电磁环境模型及仿真框架的构建[J].航天电子对抗,2009,25(6):40-42. LI Bing-wei, WAN Fu, WU Ai-min. Complex Electromagnet Circumstance Model and Simulation Framework Building[J]. Aerospace Electronic Warfare, 2009, 25(6): 40-42.

[10] 阚德鹏,贾翠霞. 复杂战场电磁环境模拟技术研究. 中国电子科学研究院学报,2009,4(6):598-605. KAN De-peng,JIA Cui-xia. Research on Simulation Technique of Complicated Battlefield Electromagnetic Environment[J]. Journal of China Academy of Electronics and Information Technology, 2009, 4(6): 598-605.

[11] 孙智华,林春应. 战场电磁信号环境定量描述方法[J].舰船电子对抗, 2008,31 (6): 48-49. SUN Zhi-hua, LIN Chun-ying. Quantitative Description Method of Battlefield Electromagnetic Signal Environment[J]. Shipboard Electronic Countermeasure, 2008,31 (6): 48-49.

[12] 王敏,陈志航,褚敏,等. 作战环境的描述和表达[J]. 舰船电子工程, 2001(6): 47-54. WANG Min, CHEN Zhi-hang, CHU Min, et al. Description and Expression of Operational Environment[J]. Ship Electronic Engineering, 2001(6): 47-54.

Research on Technology System of Complex Electromagnetic Environment Simulation

WANG Lian-dong, DONG Jun, ZENG Yong-hu, XU Xiong

(State Key Laboratory of Complex Electromagnetic Environment Effects on Electronics and Information System,Henan Luoyang 471003, China)

Aiming at the lack of unified norms and standards of domestic complex electromagnetic environment simulation, a top-level design of complex electromagnetic environment simulation technology is presented. First, research status of electromagnetic environment simulation of home and abroad are briefly reviewed, and the question of the complex electromagnetic environment simulation technology in top-level design, theoretical method, technical way and the basic norms and other aspects are analyzed. Then, basic function, composition and correlation of each link in the process to analyze complex electromagnetic environment simulation are expatiated from the five aspects of electromagnetic environment forecasting, generation, integration and control, monitoring and evaluation, key technologies involved are sorted out. Finally, simulation system of complex electromagnetic environment is well formed on this basis, which is the technical foundation for integration and standard of electromagnetic environment simulation.

complex electromagnetic environment; simulation technology; system research

2014-04-15;

2014-06-27

汪连栋(1966-),男,天津宝坻人。研究员,博士,主要研究方向为复杂电磁环境效应。

通信地址:471003 河南省洛阳市085信箱33号 E-mail:dj0636@sina.com

10.3969/j.issn.1009-086x.2015.04.033

O441;TP391.9

A

1009-086X(2015)-04-0196-08