综合物探方法在隧道地质工程勘查中的研究应用

2015-05-04张标东

张标东

摘 要:为查明隧道工程中可能存在的不良地质情况,文章从应用地球物理学领域以高密度电法、地震折射波法、地震反射波法、电测深法的原理和优缺点出发,根据现场实际情况,采用三种物探方法对某隧道地下地质构造进行探测,结果表明,综合三种物探方法在隧道地质勘查过程中具有节约成本、省时、准确的特点。

关键词:隧道勘查;综合物探;地质勘查

前言

近年来我国社会经济高速发展,地面交通需求越来越大,以公路和铁路为主,路面交通线一般由路基、涵洞、隧道等工程建筑物组成。隧道是修建在地层中的地下工程,被广泛用于国防、矿山、水利、市政、公路和铁路等方面。我国地形地貌具有复杂性和多样性,在隧道施工过程中,由于断裂破碎带的存在会带来坍塌风险,含水性强的地层会在施工过程中带来透水事故,从而严重影响施工进度和效率。地球物理方法具有成本低、精度高、连续性强、破坏性小等优点,综合利用不同的物探方法可以非常准确地确定地下地质情况,因此工程物探技术在隧道地质勘察中表现出其优越性。

1 常见隧道地质灾害

1.1 围岩变形破坏

围岩变形破坏的表现形式包括:软弱岩层、膨胀性岩土变形、位移,松散层塌落,坚硬岩层岩爆等。

1.2 涌水、突水

涌水、漏水主要发育于节理裂缝密集带、破碎带,突水主要发生于岩溶、洞穴和含水层带。

1.3 地面塌陷

主要由隧道内长期涌水和大量抽取地下水造成。

2 常用物探方法简介

地球物理勘探是以岩石的电性、磁性、放射性、力学性质的差异为基础,运用不同的数学物理方法和物探仪器,探测地下地质构造和矿产分布,并解决地下地质问题的方法。解决不同的地质问题,可选取不同的物探手段。而综合利用不同的方法主要对解决某一地质问题可以带来更精确的解释。

2.1 地震折射波法

弹性波发生折射遵循斯奈尔定律。地震折射波法是研究在速度分界面上滑行波引起的震动,当地震波以临界角入射时,射线在速度分界面发生全反射,从而引起上边介质的挂点震动,并以某一角度返回地面,被地面检波器接收。该方法可以进行地层划分,为围岩分级提供速度资料,并判断低速带和断层破碎带。该方法勘探深度小,在断层、破碎带判定上有一定的局限性。

2.2 电测深法

电测深法是以地下岩石的电阻率差异为基础,以一定的极距观测不同深度岩层的视电阻率,通过研究地电断面,用以分析地下地质构造或解决地质问题。该方法可以用来划分地层,并查找地下不良地质现象,如岩溶、断层或破碎带。该方法不能进行准确定量解释,受地形起伏影响大。

2.3 地震反射波法

地震反射波法是在离震源较近的若干观测点上,测定地震波从震源到不同弹性的地层界面上反射回到地面的时间,测线不同位置上的法线反射时间的变化可以反映地下地层的构造形态,从而达到划分地质层位、断层、采空区和岩溶等地质情况。但该方法勘探成本高,山地工作难度大,不能直接反映速度信息。

2.4 高密度电法

高密度电阻率是用高密度布点的原则,从二维地电断面测量电阻率,并根据电阻率值的特征进行地层的划分、查找不良地质体。但该方法受地形影响较大,不能做定量解释,勘探深度有限。

2.5 电磁测深法

频率域电磁测深法是以地壳中岩石和矿石的导电性与导磁性的差异为基础,分析电磁波在地下不同介质传播过程中的地表表现的不同特征,从而了解地下介质的电性变化情况,以推断地下地质情况。

电磁测深方法包括大地电磁测深(MT)、音频大地电磁测深(AMT)、可控源音频大地电磁测深(CSAMT)等。

以可控源大地电磁测深法为例,它是基于电磁法理论和麦克斯韦方程组,在音频大地电磁法和大地电磁法基础上发展起来的一种人工源频率域测深方法。可控源音频大地电送给法的卡尼亚视电阻率方程:

(1)

式中,Ex为电场,Hy为磁场,?籽s为视电阻率,f为频率。

趋肤深度公式如下:

(2)

式中D为探测深度,m;?籽为地表电阻率,Ω·m;f为频率,Hz。

3 应用实例

3.1 工区概况

为设计一座地下管线隧道,隧道长190米。要求进行综合物探勘察,以查明隧道沿线60米深度范围内的地层情况,判断不良地质现象的发育情况,并对隧道围岩进行分组。隧道位于浅变质岩低山丘剥蚀区,具有低山沟谷,海拔在60~100米,地形平缓。从隧道附近的地表出露地层可以看出,自下而上依次为:中元古界长城系和第四系全新统。

(1)中元古界长城系岩性以灰白色灰岩和灰黑色板岩互层为主,板岩主要矿物成分为石英、长石、云母等,灰岩主要成分为变晶结构、块状构造。

(2)第四系全新统残坡积岩性主要为黄褐色粉质粘土、角砾呈棱角状,主要为板岩风化物。

3.2 物探方法选择

隧道勘查共采取了三种物探方法,分别是地震折射波法、高密度电法和地震反射波法。其中地震折射波法测线三条,地震反射波法测线一条,高密度电法测线五条。具体工作布置如下:

(1)地震折射波法测线三条,每条测线长115米,接收道数均为24道,道间距为5米;(2)高密度电法测线五条,其中沿隧道方向布置三条,与隧道轴线方向垂直布设两条,平行轴线的测线长295米,垂直轴线的测线长145米;(3)地震反射波法沿隧道轴线布设一条测线,测线长277米。

3.3 成果分析

3.3.1 高密度电法

通过资料处理,得到视电阻率等值线断面图,如图1,分析成果图可以看出:

(1)地表为第四系覆盖层、风化层,深度在12米以上,电阻率低,一般在30~80Ω·m;在12~30米深度,视电阻率增大,一般在80~160Ω·m,为中等风化层;再往下为弱风化岩层,电阻率大于160Ω·m。(2)在SD2+60测点处视电阻率有级带存在,推测有断层存在,该断层由东向西倾斜,但规模较小。

图1 高密度电阻率视电阻率等值线断面图

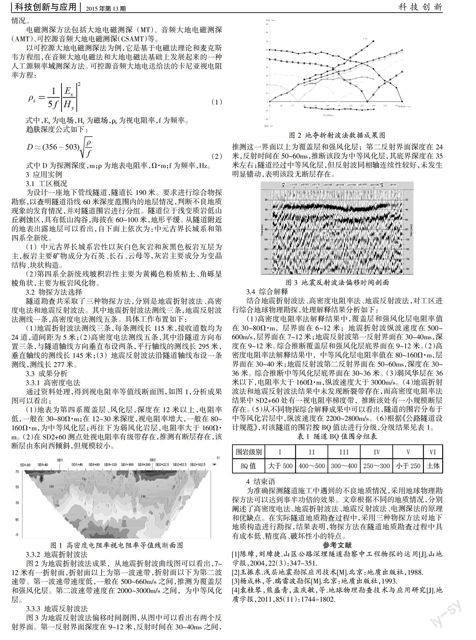

3.3.2 地震折射波法

图2为地震折射波法成果,从地震折射波曲线图可以看出,7~12米有一折射面,折射面以上为第一波速带,折射面以下为第二波速带。第一波速带速度低,一般在500~660m/s之间,推测为覆盖层和强风化层。第二波速带速度在2000~3000m/s之间,为中等风化层。

3.3.3 地震反射波法

图3为地震反射波法偏移时间剖图,从图中可以看出有两个反射界面。第一反射界面深度在9~12米,反射时间在30~40ms之间,推测这一界面以上为覆盖层和强风化层;第二反射界面深度在24米,反射时间在50~60ms,推断该段为中等风化层,其底界深度在35米左右;隧道经过中等风化层,但反射波同相轴连续性较好,未发生明显错动,表明该段无断层存在。

图3 地震反射波法偏移时间剖面

3.4 综合解释

结合地震折射波法、高密度电阻率法、地震反射波法,对工区进行综合地球物理勘探,处理解释结果分析如下:

(1)高密度电阻率法解释结果中,覆盖层和强风化层电阻率值在30~80Ω·m,层界面在6~12米;地震折射波纵波速度在500~600m/s,层界面在7~12米;地震反射波第一反射界面在30~40ms,深度在9~12米。综合推断覆盖层和强风化层底界面在9~12米。(2)高密度电阻率法解释结果中,中等风化层电阻率值在80~160Ω·m,层界面在30~40米;地震反射波第二反射界面在50~60ms,深度在30~36米。综合推断中等风化层底界面在30~36米。(3)弱风华层在36米以下,电阻率大于160Ω·m,纵波速度大于3000m/s。(4)地震折射波法和地震反射波法结果中未发现断裂带存在,而高密度电阻率法结果中SD2+60处有一视电阻率梯度带,推断该处有一小规模断层存在。(5)从不同物探综合解释成果中可以看出,隧道的围岩分布于中等风化岩层中,纵波速度在2200~2800m/s。(6)根据《公路隧道设计规范》,对该隧道的围岩按BQ值法进行分级,分级结果见表1。

表1 隧道BQ值围分组表

4 结束语

为准确探测隧道施工中遇到的不良地质情况,采用地球物理勘探方法可以达到事半功倍的效果。文章根据不同的地质情况,分别阐述了高密度电法、地震折射波法、地震反射波法、电测深法的原理和优缺点。在实际隧道地质勘查过程中,采用三种物探方法对地下地质构造进行勘探,结果表明,物探方法在隧道地质勘查过程中具有成本低、精度高、破坏性小的特点。

参考文献

[1]陈璋,刘璋捷.山区公路深埋隧道勘察中工程物探的运用[J].山地学报,2004,22(3):347-351.

[2]王振东.浅层地震勘探应用技术[M].北京:地质出版社,1988.

[3]杨成林,等.瑞雷波勘探[M].北京:地质出版社,1993.

[4]袁桂琴,熊盛青,孟庆敏,等.地球物理勘查技术与应用研究[J].地质学报,2011,85(11):1744-1802.