千承载年的文古化灵邑气

2015-05-04谢达波

文/本刊记者 谢达波

千承载年的文古化灵邑气

文/本刊记者 谢达波

滔滔涪水与嘉陵江自北南流,巍巍剑门山脉望南面来。万源之泽,雄关之脉圈点出了位于四川盆地中部偏东的蓬溪。

蓬溪,古代隶属蜀国,东晋建邑,唐朝易名,距今已有1600多年历史。悠悠千载,涪水东逝。勤劳智慧的蓬溪人在这山川之间、江河之畔的沃野红土之上生息繁衍,潜心耕耘,创造出了灿烂的古今文明。

后蜀孟宗哭竹独成奇孝,大明席书清廉增益青史。物换星移,唐兴客馆留杜甫名记;白驹过隙,螺埝寨上恍闻宋蒙金戈……千年风雨沐浴,千年文化积淀,使蓬溪成为具有浓郁地域特色的文化宝藏。“川中大乐”蕴含历史烟云,劲拂沧海桑田,以其深刻之巴蜀文化内涵和恢弘壮观的场面享誉海内外。

笔尖上的艺术奇葩

人杰地灵的蓬溪文化底蕴深厚,书墨之香尤浓。

6月上旬,我们有幸来到四川蓬溪县,亲身感受这个“中国书法之乡”的特殊气息。从成都前往蓬溪,刚到蓬溪边境,“中国书法之乡”几个大字格外引人注目。这几个字不是空壳,对蓬溪来说实至名归,当你进入蓬溪随处都能感受到书画的芳香。

“工诗文,擅书画”之风历代承传的蓬溪,有着书画历史渊源和传承脉络。唐代杜甫在此地留下了散文名篇《唐兴客馆记》;宋代王弘善书法,作《宝梵寺碑记》,至今犹存;明代与董其昌齐名的书法家黄辉题匾《梓东邹鲁》,盛赞此地厚重的文化和淳朴的民风;清代民间更是多种匾额,古篆、汉隶、魏碑、行书、楷书诸体皆备;于右任、林森、丰子恺等都在此留下墨迹;当代著名书画大家黄宾虹、沙孟海也留下墨宝。

而今,在蓬溪深厚的文化土壤中成长出了一批极具实力的“蓬溪书法群体”,并在书坛形成了名响全国的“蓬溪书法现象”。岳立言、柏波、张达煜等老一辈书法家宝刀未老,曾来德、何开鑫、欧阳福等中青年书法家十年磨砺,成就显著。女子书画社的成立,更为“蓬溪书法”融入了新的力量和丰富的内涵。“蓬溪书法群体”的作品频频在国内各级艺术殿堂展示和获得殊荣。目前,蓬溪共有国家级书协会员19名、省级书协会员56名、市县书协会员1100余人、民间书法爱好者达12000余人。如此庞大的书法队伍,造就了蓬溪书法界一批批骨干和精英,他们将书法文化弘扬天下。蓬溪2000年被定为“中国书法之乡”,2008年又被定为“中国书画之乡”。

如何将这些书法资源、书法文化融入县域发展之中,蓬溪操作手法有的放矢,将步行街店招牌匾书法化。步行街的店铺,各种字体的匾额取代了电脑字、喷绘,占据了显要的位置,透出一股子雅致古朴……步行街和奎阁公园所有商家,已全部实施店招牌匾书法化,并影响到蓬溪县内的各个店面。当前,200多块书法牌匾亮相赤城,风格流派各异,集蓬溪书法名流之大成,展“中国书法之乡”之精髓,游子归乡,客人来访,莫不惊叹。如今,馈赠嘉宾,接待客人,蓬溪书法家的翰墨笔迹必不可少……

走在蓬溪县城,随时都能感受到书法文化的香气。即使是在蓬溪县旅游局的办公楼,也别具书法之乡的特色。办公楼门口金字黑匾上书着“文星楼”三字,楼上的办公区域略显局促,但办公楼里“中国书法之乡”书画作品展厅却非常宽敞、明亮,浓浓的墨香、幽幽的古韵扑面而来,这让同行的各地书画家羡慕不已。

谈到书法家们这些年来的坚持,中国书协理事、国家画院专业书法家曾来德坦言,动力来自对家乡的情意。他说:“书法是国粹,蕴含着深厚的文化,但它又是抽象的东西,怎么让它落到实处,成为看得见、摸得着的东西?无论是大书法、小书法,最重要的是影响人们的观念、生活理念。”

如今,蓬溪书法已成为川中一大文化精品,成为蓬溪的一大名片。如何将这张名片擦得更靓丽?“不仅蓬溪县委、县政府及相关部门十分重视这个问题,不少蓬溪的普通市民也积极参与到可行办法的讨论中。”蓬溪县文化局副局长刘诚介绍说,为了传承和繁荣“蓬溪书法现象”,从2009年以来,蓬溪依靠赤城湖天然山水园林的自然生态资源,投资4.3亿元打造国内规模最大的书法产业基地,力推唐兴书院——赤城湖·中国书法(画)文化创意产业示范基地,大力开发书法旅游商品。

“该基地的建设将充分整合蓬溪‘中国书画之乡’地域文化资源的深度挖掘和中国书画文化高端资源,以此形成以中国书画文化为核心、诸多业态高度关联的主题文化创意产业示范基地。”刘诚介绍说,国际书法会议中心、赤城湖水上文化和“文房四宝”基地等的规划建设,以及书法制品交易中心的建成,将助推书法之乡依托产业化道路全面发展。

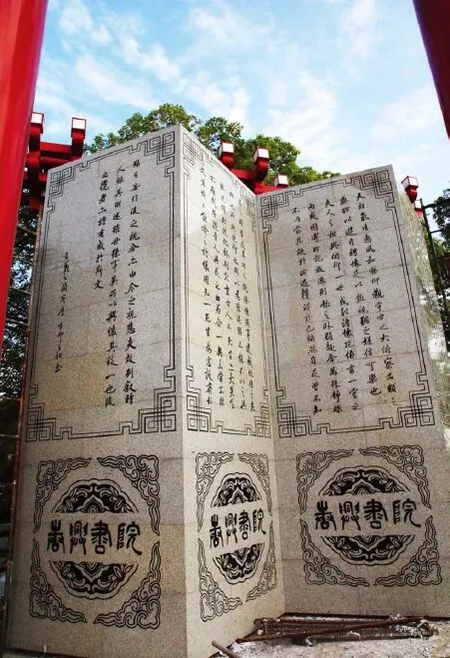

中国书法(画)文化创意产业示范基地一角——唐兴书院

据书法界权威人士分析,赤城湖书法创意产业基地建成后,有望成为中国最大的书法产品交易中心。

倡廉文化润物无声

潜移默化,润物无声。在蓬溪,异彩纷呈的廉政文化,已经成为反腐倡廉宣传教育的一抹亮色,延伸到社会各个层面,融入人们生活的角角落落,宛如一股股清风,吹拂着蓬溪大地,荡涤人们的心灵,营造出“廉荣贪耻”的良好氛围。

几年间,无数人满怀丰收的喜悦,从四面八方不约而同地来到蓬溪四川省廉政书法创作基地参观、考察。刘诚介绍说:“蓬溪县借助‘中国书法之乡’‘中国革命老区’‘孝子故里’的独特优势,不断在丰富主题思想、挖掘精神内涵、突出本土特色上下功夫,着力打造廉政文化‘蓬溪名片’”。

蓬溪廉政文化内涵深厚,文脉绵延。在清朝便有蓬溪人张鹏翮因廉洁名垂青史,雍正皇帝亲自为他撰墓碑,赞誉他为“卓然一代完人”。张鹏翮从进士升至吏部居六部之首,负责全国官吏的升迁调补。为了对付说情、请托之人,张鹏翮在自家厅堂上树了关公像,旁有周仓持刀侍立。凡有亲朋私相请托,他便指着塑像说:“关圣帝君在上,岂敢营私循隐!”“周将军手中的青龙偃月刀很锋利,你不惧怕吗?”

张鹏翮为官五十余年,终身一茧衾,食不兼味,亦无田庐。1725年4月1日,张鹏翮病亡,家产只有竹楼数间,无余钱办丧事,长子张懋诚四顾茫然,幸蒙雍正帝赐白金千两,才得以治丧。

他生前,康熙屡次夸奖他,要大臣以他为楷模,康熙帝对他的评价是“天下廉吏,无出其右者”。雍正帝谕朝臣曰:“张鹏翮志行修洁,风度端凝。流芬竹帛,卓然一代之完人。”

在发扬张鹏翮廉政文化过程中,蓬溪廉政文化融入书法文化等其他文化,升华文化意义。蓬溪以传统书法为载体,一场以文化人、润物无声的廉政文化建设活动,在蓬山溪水轰轰烈烈地开展起来。从五六岁的小孩到年逾八旬的老人,从乡村群众到城镇居民,从企业职工到机关党员干部,闻风而动,乘势而进,少了应酬,疏远“麻坛”,走进书房。

“蓬溪积极发挥平台辐射作用,组织全县党员干部及书法爱好者,成立廉政书法学会,创办廉政书法特刊,开办廉政书法网站,开展廉政书法笔会创作及廉洁从政教育活动,对外推介廉政书法艺术。”刘诚介绍说,这几年蓬溪还将廉政书法艺术融入奎阁公园、问陶园、回归园、芭茅垭湿地公园廉政文化长廊、中国红海廉政文化走廊等城市景观建设之中,廉政文化潜移默化的功能得到充分显现。

当前,蓬溪依托“四川省廉政书法创作基地”主中心,建立了五个廉政书法教学基地和十个乡镇、部门廉政书法创展分中心,构建起了“一中心五基地十个创展分中心”的廉政书法工作格局。

立足四川,面向全国,蓬溪建设具有浓厚廉政文化氛围的特色文化县、具有全国一流水平的廉政书法创作基地,并努力打造具有浓厚历史文化氛围、鲜明时代特征和蓬溪特色的廉政书法产业体系,使基地成为四川乃至全国廉政文化建设的一张名片、一个亮点。

生生不息的石雕文化

在敲打声中,扬起一片尘埃。一块原本并不起眼的石料,就在这样的环境下,在石雕艺人精雕细刻、巧夺天工的绝技打磨下,脱胎换骨,呈现出令人称奇的精美形态,也因此为后世留下了一段述说历史的艺术精品。

蓬溪石雕多数取材于生活,反映了人们的美好愿望,处处渗透着蓬溪居民的心理特征和地方文化意蕴,蕴含着蓬溪人民对石雕形式内容的理解和认知。其鲜明的形式、生动的形象、雅俗共赏;其质朴的祈福形式,纯真可敬。例如,蓬溪槐花乡的庄家大院内石雕装饰较多,其中,院坝内整齐规律地精镶着大小相同的青石板,形成了纵横交错的规律图案,院坝四角各有一座长丈余、宽近一尺的石雕花台。花台外侧石柱、石板上浮雕有山石、小桥、流水,荷花、菊花、桃花、松柏、藤蔓、喜鹊、燕子、画眉、蜻蜓等组成的各式图案,活灵活现,相映成趣,展现了一幅幅生动活泼的画面,富有浓郁的川中民居生活气息。

蓬溪的石雕发源于唐朝,这让蓬溪石雕作品也不可避免地留下了盛世气魄。经过世代工匠们的不断创新,蓬溪石雕形成了精雕细刻、纤巧灵动的地方风格,并融入建筑中,与建筑艺术交相辉映,成为石雕艺术中的一朵奇葩。

蓬溪石雕与木刻门饰、窗花、屏风、檐雕、斗拱、雕梁、画墙、雀落、桥梁及宗教寺庙等构建了蓬溪建筑文化、民俗文化整体,也构成了中华文化的一部分。因此,作为见证和记录蓬溪发展历史的蓬溪石雕艺术,饱含着丰富的蓬溪历史、文化、艺术、民俗信息,价值极高。

因历史艺术积淀丰厚, 2009年,蓬溪石雕被列入非物质文化遗产保护名录。石雕工艺遍布蓬溪民间,作为蓬溪石雕“非遗”传承人的赵德阳,一手巧夺天工的石雕绝技,将蓬溪的石雕艺术演绎得纯熟完美。

以他创作的大型石雕——高峰山“天下第一”老子像为例,老子背靠苍翠欲滴的高峰山,银须飘飘,双目炯炯,凝视远方,若有所思,仿佛正在传授“道德经”的奥妙,引领世人进入一个清静无为的奥妙境界……

“石雕技艺是艺术思维创作的完美结合和体现。”赵德阳说,石材加工的技艺要求和难度远远高于其他手工技艺,没有现成的样品比照,只有通过雕刻艺人的思维创作,再经手工雕刻慢慢成形。

300年民俗文化浓厚非凡

新春佳节,当全国各地都在点花灯祈福的时候,遂宁市蓬溪县新星乡的老百姓另有祈福“绝招”——每到正月十四这一天,老百姓就敲锣打鼓,唱着民谣,将挂着“蛴蟆儿”灯笼的竹杆插进田间、河滩,俗称“送蛴蟆儿”。

①②③蓬溪民众深深地沉浸在民俗节日氛围中

“蛴蟆儿”是四川话,也就是青蛙的意思。“‘送蛴蟆儿’活动是蓬溪新星乡传承了千年的独特民间风俗,每年的正月十四新星乡都会举行盛大的‘送蛴蟆儿’活动。”刘诚介绍说,正月十四那天,天一黑,原本冷清的场镇一下子热闹起来,大人小孩会成群结队举着早就准备好了的“蛴蟆儿”灯笼,带着消灾祈福的心愿走出场镇,将“蛴蟆儿”灯笼插入田间、河滩,表示“送蛴蟆儿”。“送蛴蟆儿”的路上,大家伙还会边走边唱:“十四夜,送蛴蟆儿,蛴蟆儿公,蛴蟆儿婆,把你蛴蟆儿送下河。”“十四夜,送蛴蟆儿,送到你外婆那儿去吃酸醪糟。”“十四夜,月亮白,蛴蟆儿公,蛴蟆儿婆,我们湾头来不得。”

新星乡的老百姓为什么那么不待见“蛴蟆儿”,要把它送走呢?

“蛴蟆节的来历众说纷纭,最早的传说可追溯到明末。”刘诚说。相传明朝末年,张献忠屯兵川北时,遭官兵围剿。激战后双方死伤无数,血流成河。连年兵荒,瘟疫横行。当地百姓纷纷供奉猪头三牲,到附近的寺庙里烧钱化纸,仍无济于事。一位道人云游至此,点化乡民,说是战乱浊血触怒河神,才降蛴蟆祸害人间,只有将蛴蟆送走,方可保平安无事。因为瘟疫盛行之时,恰逢正月开春之际,正是冬眠后蛴蟆纷纷出动交配繁殖之时,人们信以为真,便将其称之为“蛴蟆瘟”。

又传在清朝康熙年间,新星乡周围近百里发生了一场大瘟疫。有人说是一种不知名的毒虫在作怪,只有“蛴蟆神”才能消灭这种毒虫。于是,从这一年农历正月十四开始,当地的老百姓自制了蛴蟆灯,在夜晚将蛴蟆灯送到附近的溪河中,让“蛴蟆神”去消灭毒虫,赶走瘟疫,保佑村民平安。蛴蟆节这一天恰逢农历正月十四,因此也叫“十四节”。

“过去,蛴蟆节的晚上,家住小河两旁的村民以小河桥头为界,以送彩龙时的锣鼓为信号。”刘诚说,当某一方的鼓乐之声在寂静的山间骤然响起之时,对岸的村民犹如埋伏下的千军万马,高举火把和蛴蟆灯,潮水般向桥头涌来,双方各自护住自己的桥头,以免对方冲过桥头,将“蛴蟆瘟”送到自己的家园中来。

当然,传说只是传说,现在,在当地人心中,蛴蟆节不单单是为孩子们祈求平安,更多的是人们把幸福安康祝愿都藏在了小小的灯中。刘诚说,新星乡仍把“送蛴蟆儿”当作一种春节祈福的民俗文化传承下来,文化氛围更加浓厚,每到节日期间还会吸引不少遂宁其他地方的市民前来一同参加,非常热闹。(责任编辑/德翰 设计/王静)