芝加哥日与夜

2015-04-29苏晓玲

清晨

空间与艺术

发迹于芝加哥的黑帮大佬艾尔·卡彭(Al Capone)曾给这里留下重重一笔,如果你还记得好莱坞电影《疤面煞星》(Scarface)或《铁面无私》(The Untouchables)中的桥段,便对这段风云岁月不会陌生。无论如何,这段20世纪20年代的另类“美国梦”早成历史,今日的芝加哥如这里夏日的阳光一般清新明快。

八月的清晨,我沿密歇根湖(Lake Michigan)而行,远处摩天大楼的天际线被晨光染上金色的暖调。一如既往,风很大,野性的湖水在风的推助下就像大海。冷不防一个大浪,就会翻过湖堤拍到路面上来。不过,“风城”之名只会稍微吓退我这样的游客——找个借口犯犯懒,坏天气是再好不过的理由了。芝加哥人可不这么想,沿湖堤顶风骑车、跑步的人络绎不绝,真不可思议,连湖面的海鸥也逆风飞翔,有时竟像静止在了空中。

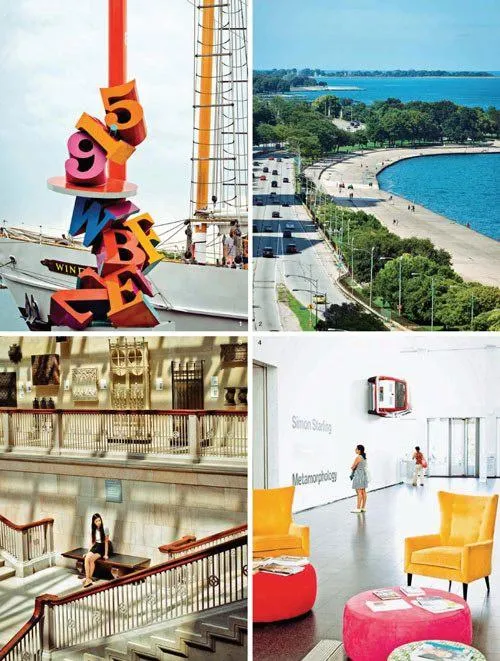

1909年,规划及建筑师丹尼尔·伯纳姆(Daniel Burnham)受芝加哥市政府委托,提出著名的“芝加哥规划”。“至今这张1909年的芝加哥规划图仍然挂在市规划局的办公室里,百年来指导着芝加哥的城市规划和建设。”我在湖滨的海军码头(Nacy Pier)见到了向导艾米,她对我说道。“在规划中,芝加哥的湖滨作为公共空间永久对市民免费开放,湖畔不允许兴建任何商业建筑物”。今日,全城从北到南42公里的湖滨线密布27处公共沙滩。夏天里艾米最喜欢的度假方式,就是在周末叫上家人朋友,在湖滨沙滩待上一整天。

占地超过一百二十五万平方米的格兰特公园(Grant Park)是这片休闲湖滨区的代表。这片城市绿洲不仅是游客的必到之处,更是当地人的最爱。艾米的办公室就在格兰特公园最北端的千禧公园(Millennium Park)附近,这是她工作日午休时的野餐据点。我们扎入公园,密歇根大道上的车流瞬间被浓密的树海隔绝于外。即便喧嚣声偶尔透过来,和着身后的蝉鸣,也和谐了许多。

走在芝加哥你会发现,无处不在的公共艺术似乎不断重复着一句宣言:艺术没有围墙。可能一个回头,毕加索创作的无名雕塑正在街边与你相视而立。不过,站在千禧公园那座几乎所有游客都会“到此一游”的“云门”(Cloud Gate)前时,我还是对它的吸引力感到有些费解。这个阿尼什·卡普尔(Anish Kapoor)设计的以168个不锈钢板熔合铸造而成的“门”更像一颗巨大的水银,将变形的芝加哥收入“露珠”之中。一群群围挤在“豆子”(芝加哥人对“云门”的别称)旁的人,谁也没费心思为现代艺术下定义,全部高举相机或手机,捕捉自己在这个丝般光滑、没有一条接缝的哈哈镜中的倒影。走进云门里边,螺旋似的镜面映出多重倒影。每个人都仰着头朝上看,我赶紧趁头昏眼花前给自己的倒影拍了个照。“知道为什么大家都围在这儿了吧?”艾米对我宛尔一笑。

另一位著名建筑设计师弗兰克·盖里(FrankGehry)则把密歇根湖滨的动感带到了岸上。离云门不远处的杰·普利兹克音乐厅(Jay Pritzker Pavilion)印证了艾米之前的那句话:你可以在网络上认识它,但那难忘的感官冲击只有亲临才能体会。这座大型露天剧场壳形的表演区域上被卷起的银白“浪花”覆盖,能容纳7,000人的茵茵草坪即是“座位”,纵横的弧形钢架交错成为“穹顶”。每年八九月举行的为期一周的芝加哥爵士音乐节(Chicago Jazz Festival)今晚就要在此上演,人潮开始不断涌入聚集起来,空气中飘荡着盛会将至的愉悦。而我盘腿坐在草地上仰望四周,无形的穹顶将芝加哥建筑的天际线收纳其中。接下来一周,世界各地的爵士音乐家将在此全天现场演奏,大门敞开(事实上也无大门),无须门票。整座城市、所有人,仿佛都透过这无形的剧场接受到邀请,随时将要和着音乐躁动起来。

真想在这个露天剧场多留会儿,但美国三大美术馆之一的芝加哥美术馆(Art Institute of Chicago)近在咫尺,令人无法拒绝。这座美术馆以大量印象派作品著称。美国黄金时代的芝加哥富甲云集,多余的财富被用来购买艺术品。当时美国的本土画家还没有声望,风靡美国收藏市场的依然是来自欧洲的流派,尤其是方兴未艾的法国印象派画作。我站在雷诺阿的名作《阳台上的两姐妹》前,漂亮的女孩儿、花朵、阳台外的美丽景致倒是提醒了我——窗外的芝加哥也正在如画般美妙的季节。于是来到美术馆内小巧可爱的咖啡厅,在玻璃屋顶的阳光下喝杯咖啡。

穿梭在美术馆中时,除了“观看”,你会不自觉地关注到美术馆本身这件艺术品。1893年落成的古典学院派风格(Beaux-Arts)的老馆以大理石为主要材料,沉稳厚重。2009年美术馆西侧加盖的新翼简洁而现代,使用大量玻璃、木质及钢架结构,继而造就了一馆双风格。每当我辗转于新馆的大片玻璃幕墙旁,甚至能呼吸到窗外公园的绿意。在全然不同风格的空间中,峰回路转地走过不同时代的文明,倒像是一种呼应。

筑与生活

离开芝加哥美术馆,沿密歇根大道向北走一个街区,世界大都会中不可或缺的河流展现在眼前。如果说泰晤士河的标志是大本钟,芝加哥的版本则是建筑—一一个认识欣赏芝加哥不可或缺的角度。

芝加哥河上,倚着Shoreline观光公司的游船栏杆,啃着打包的厚片培根和蒜味面包,看着沿河伫立的摩天高楼缓缓掠过。“可惜没有酒,不然就太棒了!”身旁的女孩轻叹道。这感觉虽不像“轻舟已过万重山”般轻巧潇洒,但也有一种游峡的惊叹。

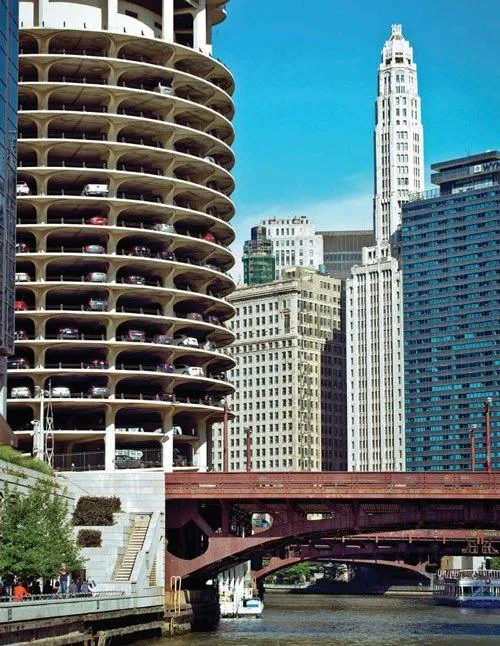

芝加哥代表性建筑大都修建于20世纪二三十年代,被1871年的一场大火夷为平地的芝加哥由此卸掉古典风格的包袱,成为建筑师的创作沃土,“芝加哥建筑学派”(Chicago Scool)也被当时一群活跃在“白城”的建筑师创造出来。他们坚持实用原则,创先在建筑中使用钢铁结构,发展出新型的空间美学。

早期的摩天大楼多是商业用地,渺小的个体早上走进大楼,夜晚鱼贯而出。逐渐,高楼也被设计成住宅,在日与夜的交界点,人们走出一栋大楼,又钻入另一栋。斑斓薄暮中出现的海滨城(Marina City)则是创新概念“城市中的城市”(city-within-a-city)的代表,这两座形似玉米棒的摩天大楼在20世纪60年代初革命性地改变了大楼居住者的生活形态。它是全美第一座商住两用的综合型大楼,共896个房间。建筑师贝特朗·戈德堡(Benrand Goldberg)想象出一座满足所有社会和生活机能的垂直微型城市,包含商铺、办公楼、住宅、育婴托儿中心等。至今,海滨城仍是全世界最高、最密集的居住大楼。“在假日里,这栋楼的居民拖着一双鞋就可以足不出户地起居、生活,在寒冷的冬天尤其方便。”艾米说。后来的伊利诺伊中心(Illinois Center)和河流城市(River City)的设计也都以此概念为蓝图。不过,市政府为了防止市中心过度开发,对此类综合型大楼的兴建有相当的限制。

在建筑这个人与空间的对话里,弗兰克·劳埃德·赖特(Frank Lloyd Wright)提出的“生态建筑”(Organic Architecure)理念影响了城市后来的发展,他在建筑中强调美感、民主和人类精神。游船转过333 West Wacker Drive大楼前弯曲的芝加哥河,这幢1983年落成的大楼呼应了弗兰克注重的建筑与环境的关系,但也挑战了前两个世纪其他建筑师的观点。整栋大楼正面外观的曲面顺应了河流的天然弯曲,玻璃幕墙的色调与河水相应,倒映着流逝的云影和城市天际线。与那些直立于河畔的“箱子大楼”相比,333West Wacker Drive让人更多地关注到芝加哥河的存在。自此,对河流和四周环境的考虑在之后的建筑设计中得到延伸。

2009年问世的特朗普大厦(Trump TowerChicago)与其周围相邻大楼的互补关系极为明显。它与North Wabash 330号大楼、箭牌大厦(WrigleyBuilding)和海滨城之间的相对位置经过了精心规划,以保证新建的大楼并不会遮挡旧楼的视野,高度上也保持了原有天际线的和谐。

当摩天大楼塑造出的“山峰”“谷地”揭开芝加哥的层层肌理时,我浑然不觉时间的流逝。游船之旅结束后,艾米用一种最地道的方式表达地主之谊:请我喝一杯啤酒。著名的论坛报大厦(Tribune Tower)里的豪威尔斯与胡德酒吧(Howells and Hood)以设计这幢大厦的两位设计师为名,临河的无敌城市景观和一百多种生啤酒吸引着顾客。我点了一杯当地著名的Hopalicious啤酒,这种色泽金黄的啤酒只有当你咕噜咕噜地大口喝下,才更能品出它丰厚多层的味道。“像是芝加哥的这些大楼一样吧。”时间的积累把芝加哥雕塑成一件大艺术品,造就芝加哥的这些风格迥异的建筑也刻在了我的心上。艾米说,即使是冬天,各种活动也不停歇,而她和许多市民还是喜欢在城市里穿梭游荡。

爵士与社群

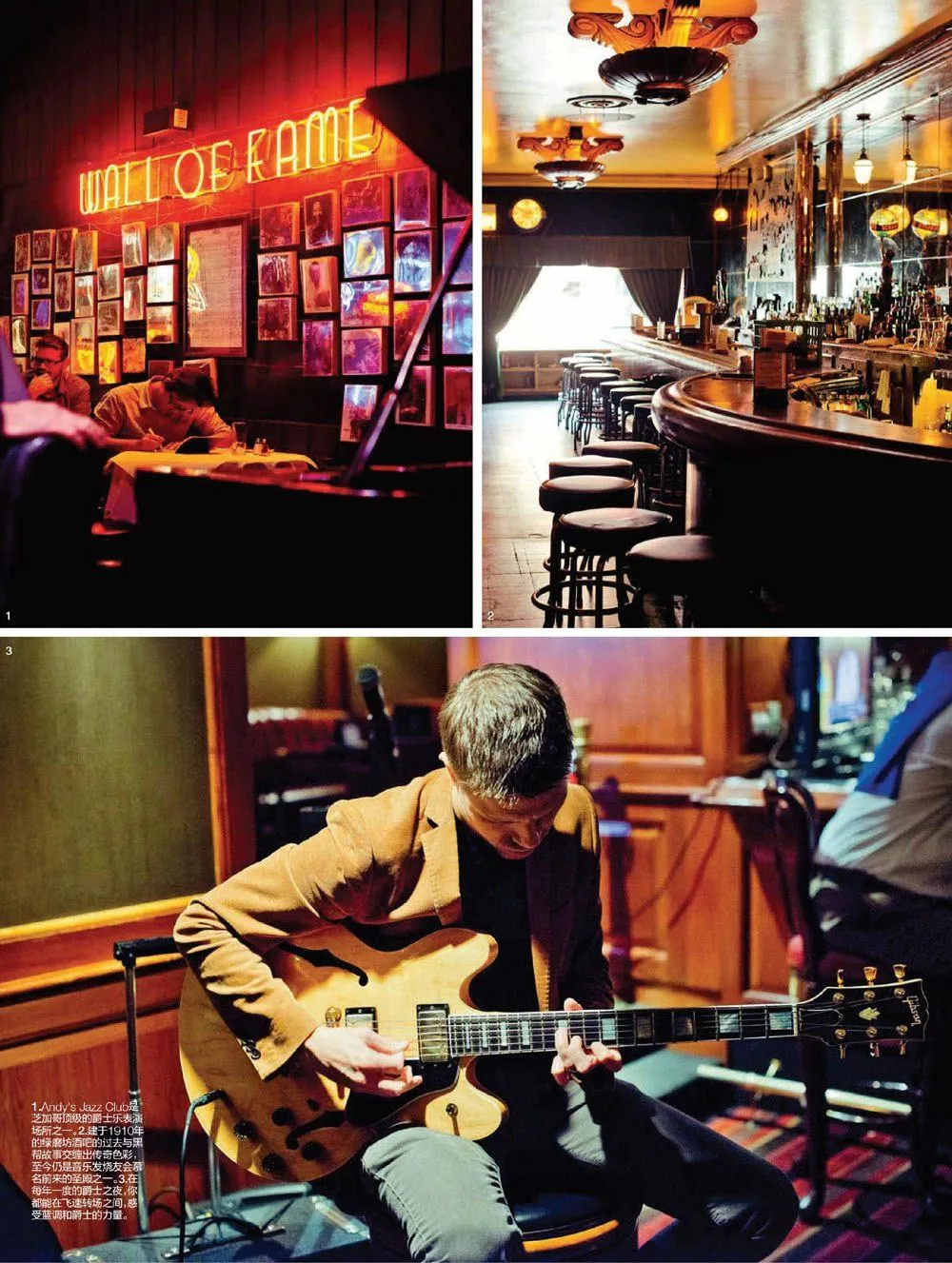

回味芝加哥的丰富层次需等到夜幕降临。这时,芝加哥的夜空开始跳动蓝调爵士的即兴音符。德雷克酒店(Drake Hotel)的大堂似远若近地传来叮叮咚咚的乐器调音声。这个芝加哥城中的上流社会指标,以近百年风华迎来送往过各界名流和美国总统,也声称代表着“真实的芝加哥”。酒店早年一度是《芝加哥论坛报》(Chicago Tribune)的电台基地,至今仍积极参与芝加哥公共事务,正如每年爵士酒吧巡游(JazzClub Tour)总少不了德雷克酒店的Palm Court餐厅。

盛会即将开始,我期待地快步前往。一首蓝调与城中其他12个爵士乐演出场所同时揭开爵士巡游的序幕。正中心的喷泉中央,偌大一盆洁白绵密的樱花向文艺复兴风格的天花板延伸。当第一个蓝调音符奏响,烛光中,高低涌动的影子投向桌巾椅背和曳地长帘上,座无虚席却一片安静。这种源自20世纪20年代初的音乐尽管声名远播,至今仍根植于芝加哥人率真的个性之中。蓝调发源于背井离乡来到美国的非裔农奴,他们头顶烈日在美国南方的庄园里耕作时,编唱歌谣来表达对故里的情愫。因为在农地里被口述复诵,蓝调于是发展出简单的标准形式:十二个小节为一个循环,然后不断重复进行。在这个描述生命状态的简单旋律里,爵士乐和摇滚乐诞生了。蓝调的基本旋律就是即兴演奏的基础。

我在这儿结识了每年都以Palm Court为巡游起点的黛比,她身上的褐色套裙和带花礼帽与德雷克熠熠生辉的旧时优雅相得益彰。黛比是来自芝加哥城南的一位公立中学黑人女教师,“我喜欢爵士乐,每年都和亲戚朋友过来”。一首曲毕,在昏黄的灯光下,她透过老花眼镜翻看地图,跟我解释巡游路线,又不时抬头跟朋友说笑,话音爽朗。她聊起路易斯.阿姆斯特朗、查特·贝克(Cher Baker)等人,又似乎并不特别喜欢谁。对黛比和她的朋友来说,爵士乐是伴随她们长大的东西,就像每天街头巷尾播放的口水歌一样寻常。

我还想到其他据点看看,便跟随黛比跳上整晚免费运营的交通接驳车,来到城市南边的Reggie's酒吧。还没进去,便听见轻快热闹的乐队合奏。向里一望,酒吧最前方的舞台上或坐或站着二十来位乐手,是一支以打击乐器、铜管乐器和木管乐器组成的爵士合奏乐队(Big Band)。享受着音乐的人群满满地挤到了门边。“正在演奏的是Bebop与Big band的结合。Bebop是快节奏爵士风格,尤为注重乐器的精湛技艺和即兴演奏。”黛比跟我解释。

沿着墙向舞台靠拢时,不经意瞥见墙上裱起来的一句话,来自美国第一夫人米歇尔·奥巴马:“爵士合奏是民主的最高体现(There's no greater democracythan a jazz ensemble)。”黛比对此的解释是,即兴演奏里的元素能满足所有人的需求,进而使人们结合在一起。事实上,每年的爵士巡游是她为数不多来到芝加哥城北部的时刻。那条以种族地域划出的法律界线尽管在芝加哥和全美国都已是过去式,但无形的界线仍若隐若现。20世纪二三十年代自南方北上寻找工作机会的黑人在芝加哥落脚。随着他们从河上漂流而来的还有爵士乐和蓝调,于是新的音乐风潮伴随着禁酒令时期的特别氛围,在地下酒吧茁壮发展起来。蓝调浅吟低唱的是非洲黑奴的生命悲歌,爵士乐则慵懒狂乱地奏出一个被排挤歧视的群体的辛酸。但即便是那个时候,有些市中心以北的居民——绝大多数是白人——会跨越法律界线到南边去听爵士乐。

“打破界限,用爵士乐来推动族群融合正是爵士巡游活动的最主要用意”。我在Reggie's见到爵士之夜的发起者之一、芝加哥爵士乐机构(Jazz Institute ofChicago)的执行长劳伦(Lauren Deutsch)。她的本职是一位摄影艺术家,出生成长于芝加哥南边的一个犹太社区。在她童年时,有一天社区里搬来一个黑人家庭,引起轩然大波。“整个社区都搬走了,只剩我们一家”。最后,劳伦一家人也离开了那里。这个无法磨灭的记忆促使劳伦毕业后投身于芝加哥社会运动,“在芝加哥,爵士乐的创作既源于种族隔离,但同时也是与其相抗衡的力量”。

穿越市中心,我们继续转战城北边的绿磨坊酒吧(The Green Mill)。在那儿,我见到了一向积极推广爵士乐以帮助破除种族界限的绿磨坊主人戴夫·杰米罗(Dave Jemilo)。这个烟雾缭绕、让人迷醉的地下爵士酒吧曾经也是艾尔·卡彭钟爱光顾的地方。今晚三个乐团的演出吸引了满屋子的爵士爱好者,正在演奏的是一支拉丁风浓郁的爵士舞曲,人们开始随着音符舞动,应合着音乐的力量。戴夫给我一个紧紧的握手以示欢迎,并且说,芝加哥人坦率、不拘谨,这种真诚的个性造就了芝加哥爵士乐特有的“芝加哥之音”。“那是一种非常真实的音调,在音乐里掏心掏肺、肝胆相照。那种声音,深度几乎伸手可及,就像如果把手伸到土地里,用力抓住一把土,指甲缝里就会塞满了土壤那样的真实”。戴夫的话让我想起19世纪法国艺术家亨利·马蒂斯的一句话:创意需要勇气。这种真实的创作方式是一种承诺和决心。或许是因为酒精的刺激,或是由此感受到的爵士乐的力量,我竟一时情绪激动,飞快地在手机上记录起来,丝毫没有察觉有人在我身旁站了许久,直到这位大叔一本正经、慢慢吐出一句话:“你有收到我发给你的邮件吗?”我怔了两秒钟,然后周围的人大笑起来。是的,这个夜晚理应也只应该为了音乐而存在。

午夜,所有活动落幕。我与劳伦相约于Celeste酒吧。回想在过去的几个小时,我见到的那些爵士蓝调爱好者:他们肤色不同,居住在芝加哥市各区,只需要花上25美金,便能跨越芝城南北相聚一堂,共享音乐。就打破藩篱而言,每年的爵士乐之夜显然很成功。对活动组织者劳伦而言,爵士乐的美妙和它所带来的精神满足不分上下,“它是连接社群的温馨媒介,对每个人都热情欢迎”。此时,在这个以天象星空为主题的酒吧里,屋顶花园里的男男女女正在熠熠烛光中细语呢喃。子夜天空中的星斗,每一颗都努力地绽放光芒。