把心留给阿克苏

2015-04-29廉颇老矣

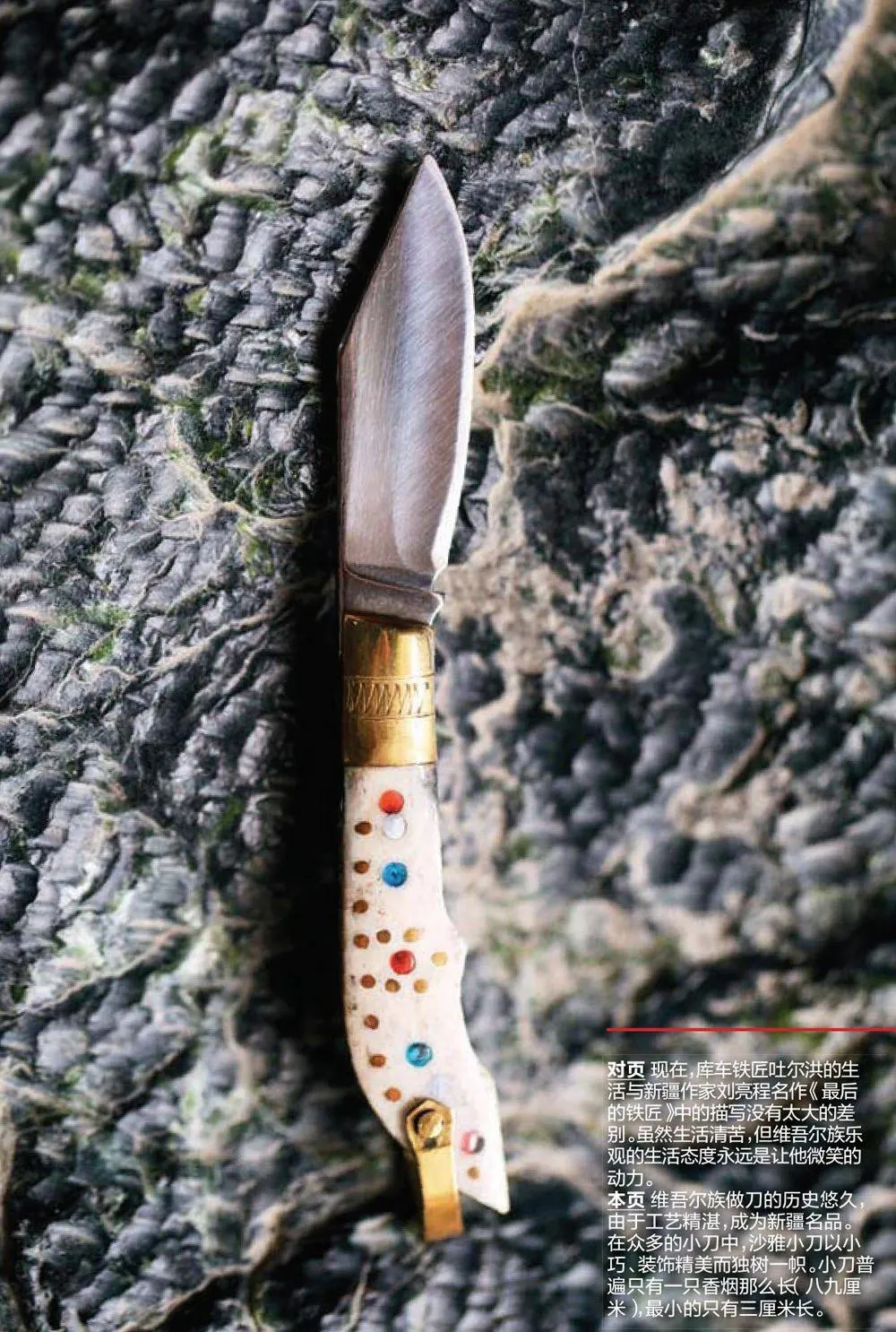

下午五点,太阳还高挂在阿克苏的半空,国际大酒店旁边那热闹的集市还没有散去的意思,卖水果的摊档格外热闹,裹着头巾的女人专注地用小刀给新鲜的核桃剥皮。她面前大竹篓子里的核桃皮已经堆了大半,和藏在长袍下的那双手一样,泛出永远洗不掉的倔强的黑色。若干年前,我的维吾尔族朋友达尼亚尔告诉我:“如果想了解新疆,就要从春天的桑葚开始,吃遍每个季节的水果,到了冬天,水果季节结束,你才开始懂得新疆。”新鲜的核桃是达尼亚尔的最爱之一,现在它正是丰收的季节。我上前与那剥核桃皮的女子搭讪,她不抬头,也不讲话,继续对付着眼前那座小山般的核桃。我问价钱,片刻,她抬起头来,一双大眼睛望向我(又好像没有看到),依旧不说话(也许她听不懂普通话)……这时,街对面一个汉族妇女跑了过来,帮我称了二斤核桃,挥挥手让我们回酒店房间去,“没事儿别在外面待太久”。直到现在,夜还没有来,阿克苏的空气却已凝重多时,那起发生在四百多公里之外的莎车爆炸案是这凝重的始作俑者。

新鲜的核桃皮薄多汁,不用费力就能把桃仁挑出来。我仔细剥掉桃仁外那层深色的膜,然后把一朵接近象牙质感的白色果实丢进嘴巴,清脆、清香,仔细咂摸,还有一点儿不易察觉的青涩——这就是阿克苏给我的第一印象。

国际大酒店的房间正对着阿克苏市最热闹的东大街,街上行人多数高鼻深目,穿着维吾尔族日常便装,看上去并不属于大城市的富裕阶层——几天前,达尼亚尔得知我要启程前往阿克苏时,说:“阿克苏,我都没有去过呢……那里应该完全不同。”言辞间毫不掩饰他作为一个来自乌鲁木齐的维吾尔族男子的优越感。太阳这时才开始有了谢幕的意思,蓝天黯淡下来,云层看上去也比早前厚了一些,连成一片罩在眼前街道旁那一座座带着明显中国四线城市20世纪80年代印记的六层民宅上,就像一个灰色的罩子,不动声色又堂而皇之地拒绝着一切。

与少年一起奔跑

在临近托木尔自然保护区的蒙古包饭庄里,老汉张显贵正在烧柴火烤羊肉款待我们,大铁锅里的抓饭已经煮好,张老汉得意地掀起锅盖展示他的好手艺。和善的他是附近闻名的好厨师,几年前退休之后,便和朋友一起经营这家蒙古包饭庄。“要不是因为这两年总有不太平的事儿,生意会更好”。张老汉小时候随家人从河南迁居到阿克苏,已经在这里生活了大半辈子,他的普通话带着明显的边疆口音,比如,他说到托木尔峰在艳阳天下有时候会现出神奇的红色轮廓时,会把“红(hong)”说成“混(hun)”。我想多问问那些不太平的事情,张老汉却不再多讲,他眯起眼睛,望向远方。远处的托木尔峰隐隐约约现出它被白雪覆盖的山顶,那是天山第一峰,在蒙古语里,“托木尔”意为“铁”。玄奘在《大唐西域记》中写到跋禄迦国(现在的阿克苏地区)时说:“从跋禄迦国向西北行三百余里,经过戈壁,就到达了凌山(现在的托木尔峰附近)。凌山是葱岭的北端,这里河流多是从西向东流,山谷中的积雪终年不化,寒风凛冽多有暴龙。”张老汉还告诉我另外一个传说:在托木尔峰周围,红褐色的衣服、葫芦和高声疾呼都是不详之事,它们能让暴风骤起、飞沙走石,遇者丧命。可能当年的日本女子登山队便是犯了山神大忌,她们在1986年的登山途中两天遇到了三次雪崩,之后屡战屡败,雪崩和恶劣的气候让她们最终都未能登顶。

老汉把羊肉烤好,还准备了凉拌皮牙子(洋葱)、抓饭上桌,但帕尔哈提和他的伙伴却对这满桌美味没什么兴趣。这个正在成都飞行学院读书的高大的维吾尔族小伙子是个素食者,他的普通话比张老汉要标准得多,英语讲得也很利索。早上六点,他和他的跑酷团队与我们一起出发,我们要去看中国西部的日出盛景,他们则去拍摄一段在去往温宿大峡谷途经之路的跑酷视频。

驶出城市一小时后,太阳渐渐露出头来,沿途的戈壁之上,一段状似开普敦“桌山”的平顶山脉现出它清晰的身影,它在这条戈壁公路上伴随着我们,不如桌山高,却更长、更平缓,晨光为它罩上了一个镶着金边的黑色轮廓。车外的气温很低,我虽然穿着长衣长裤,还是被冻得瑟瑟发抖。帕尔哈提和他的伙伴们已从另外一辆车里跳出来,开始了跑酷之前的热身。

这山并不是帕尔哈提的终点,日出之后,我们要去寻找风凌石。一段乡间公路经过大小石峡水利工程后,就没有路了,我们于是沿昆马力克河徒步。这条从吉尔吉斯斯坦共和国流过来的河在此奔流了上万年,孕育了许多造型奇特的奇石,最终汇入阿克苏河。

帕尔哈提和伙伴们在风凌石的表现比后来在古墓群时要活跃。那些硕大的风凌石在高岗上矗立多年,长手长脚的他们灵活地攀爬到石块顶端,倒立、跳跃,仿佛想把自己的青春在这个早上刻进那巨大的石块中。之后,在温宿县城的维吾尔族古墓群时,他们安静了很多。这片据传已有数百年历史的墓葬起伏错落,绵延数平方公里,既有土垣环列的家族墓园,也有形单影只的孤冢坟丘;有高大气派的墓门拱拜,更多的则是排列有序的平民坟茔。松软的沙土并不适合奔跑,而且,帕尔哈提也觉得长眠于此的人们也许并不喜欢他们跑跑跳跳的问候方式。

事后,我检查照片,一张照片中,几个年轻人坐在夕阳中温宿大峡谷的山坡上,眼神温和地注视着前方。地理书上讲过,温宿大峡谷是2,600万年前内陆湖泊沉积的地方,由距今一亿多年前的中生代白垩纪,经过亿万年的洪水、雨水冲刷和劲风吹蚀共同作用而形成。嶙峋怪异的古老峡谷中,我分明看到,一股年轻的朝气正迎面而来。

大库车

接过一张刚出炉的库车大馕,我学着当地人的样子拍打了两下,又对着吹了几口,其实并没有什么从麦黄色的馕饼上飘落下来。漂亮的帕提古丽·阿巴斯告诉我,库车老城的这条街道和她儿时相比没什么区别,虽然政府斥巨资在不远处建了崭新的“库车大馕城”想吸引这些坐在馕坑边的师傅们搬进去,但人们更愿意顺路来这人声鼎沸的街边花五块钱买一张刚刚出炉的大馕,边走边吃。

依明江·买买提是库车最有名的打馕师傅,但现在坐在馕坑旁边的是他最得意的徒弟。他接过同伴飞来的一张面饼,熟练地弯腰把它贴在馕坑内壁,片刻,再从馕坑里面挑出烤好的金黄的库车大馕。这手艺看似轻巧,但想要熟练掌握也需要几年的时间。依明江·买买提为师严格,对于他这样从18岁开始打馕的有着三十多年经验的老库车人来说,时间永远是最好的磨练。

毫无疑问,买买提的家乡是伊西哈拉镇的比加克村,自古以来,那里就是库车打馕最好的地方,关于馕的美味秘诀都是从那里传来的。他的徒弟也聪明,别人用六年才学会不失手地让每一张面饼都能牢牢地贴在馕坑内壁,他只用了两年。而且他还明白,想要馕更好吃,面团发酵时间不能长也不能短,还一定要选用当地小白杏的杏木做燃料。

作为中国古代西域大国龟兹国的中心,库车绿洲从来都以富庶的文化而著称,史书上有关库车的那些片段文字,以及残存在这块土地上让人吃惊的千佛洞窟和古城遗址,至今依旧历历在目。让人欣慰的是,即便在当下这个快速复杂的世界中,库车也并不急着去追赶时代,那些低矮的土房子、身陷沙漠的小块田地、环屋绕树的炊烟以及赶驴车下地的农户都好像有一种把自己永远置身事外的淡然。

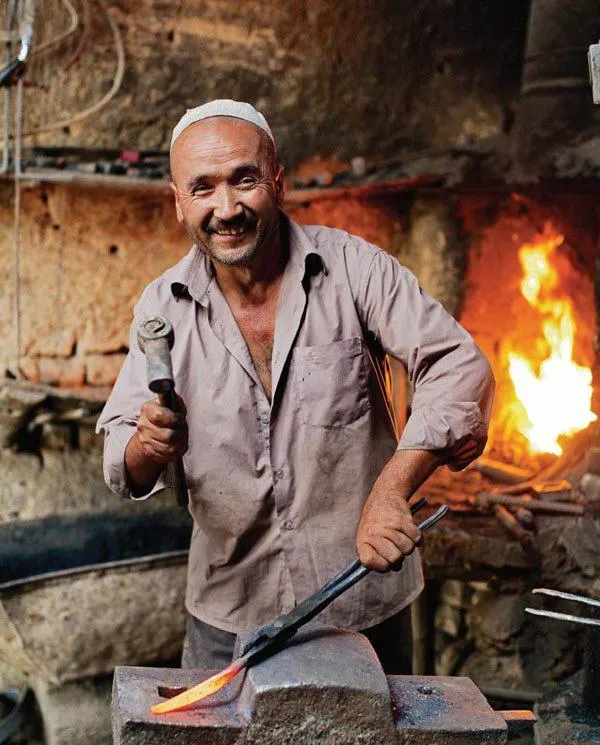

更早能闻到大馕麦香的人还有城中的铁匠。麦芒初黄的时候,沙依巴克街边那条小巷子里的铁匠便打好一把把镰刀等着赶集的农夫来买。但对吐尔洪,土堤来说,现在已经越来越没有机会打镰刀了,自动化的农业生产方式开始席卷古老的库车,而且那些时不时传来的耸人听闻的新闻也让政府对刀具的管控更加严格,更何况吐尔洪的镰刀永远是远近最锋利光亮的那—把。

56岁的吐尔洪是这个铁匠家族的第十三代传人,他13岁开始跟父亲学打铁,四十几年过去之后,他的一把好手艺现在却没有了有兴趣的传承人。他那30岁的儿子偶尔能操持几下,手艺却从来没有被吐尔洪看上,但在心眼里,吐尔洪并不想让他的后代继续打铁,“打铁太累了,也赚不到钱,家里打铁十几代,现在还住在这些破破烂烂的房子里……”

打铁时,吐尔洪眼皮低垂,眯得细细的眼睛里,只有一只即将成型的马掌,那些平时围坐在他的铁炉边和他扯闲篇的街坊们这时都不和他讲话,任他专注地把属于土堤家族的印迹刻在每一件经手的铁器上。吐尔洪告诉我,过去三五十年甚至一两百年里,只要看到铁器上那两排月牙形的指甲印,他就知道是自己家族的手艺。他把一件旧农具扔到炉中,烧红、修刃、淬火,片刻之后就跟新的一样了。

而现在这个夏日的黄昏,库车老城满街的毛驴车正在散去,街上一片凌乱,没有卖掉的农具、手工制品和农产品正被人们收拾好装上毛驴车,临街的门窗悄然关闭,仿佛库车的热闹已经到此为止。只有街对面,一位蒙面的维吾尔族妇女依旧端坐在那里,她的褐色面纱一直垂到膝盖,卖剩的半筐馕摆在面前,街上离散的人群似乎跟她没有关系……

唱不完的木卡姆

几位县里干部和我们一起站在肉孜·巴吾东家里的葡萄架下,他正拨弄着一只弹拨尔,唱着一首忧伤的木卡姆。

这是离新和县城二十多公里的依其艾日克乡加依村,巴吾东家所在的这条小巷的居民全是制造乐器的,巴吾东家大门的左边立着很多木头架子和一排还没有砌好的砖墙。院子里有个电锯,旁边堆满了大大小小的薄木板,一堆锯木显出刚刚锯过的痕迹;大门右侧两间刚盖好的大砖房是巴吾东的家。

随行的汉族干部也不知道巴吾东这首让人忧伤的歌词是什么意思,我想让他明白我对这首歌的喜爱,却也只能用我唯一会的“亚克西”来赞美,但对巴吾东的歌来说,“好”这个评价太单薄随意。

虽然不懂歌词的含义,当地人却对巴吾东的感情生活了如指掌。据说,巴吾东当初就是用一首情歌打动了他现在的太太。这个故事太像17世纪以新疆莎车为首都的叶尔羌汗国的王后阿曼尼萨与国王阿不都·热西提汗的爱情故事。出身贫寒的阿曼尼萨当年用自己创作的歌词演唱了“潘吉尕木卡姆”,让打猎路过这里的可汗一听而动心——阿曼尼萨演奏的乐器也是弹拨尔。成为王后之后,阿曼尼萨召集散布在喀什噶尔与叶尔羌一带有名的维吾尔族乐师、歌手和诗人,在宫内全面搜集整理流传在民间的“木卡姆”乐章。阿曼尼萨亲自创作了其中的“依西来提·安格孜木卡姆”,成为流传后世的“十二木卡姆”中的重要组成部分。

唱完一曲,巴吾东带我们走进一间小房,一排排乐器整齐地挂在墙上,共有几十种。巴吾东制造乐器已经十几年了,“那时候家里穷,媳妇也娶不到。没办法,思前想后,最后就想到了去学门手艺,和邻居一样有个手艺,日子就好了。后来,我就跟村里的人学起了制造乐器。现在日子好过了,老婆、孩子都挺好的”。

早在五六十年前,加依村便陆续有人以制造乐器为生。现在,同样因为制造乐器,该村也让新和县出了名。在整个新和县,加依村尤其富裕,这从巴吾东腼腆又自信的笑容中就能感觉出来。我们在他的葡萄架下喝了一会儿茶,巴吾东一首接一首地唱着歌。他不是高谈阔论的人,对那些木卡姆艺术、人生和哲学的话题,他都说不上太多,但是我知道,我们坐在这里听他唱歌,对他而言就是件很高兴的事情。以前,老城大饭馆里经常有人家办喜事,木卡姆一唱半个月,全套的木卡姆都能唱完。现在,再热闹的婚礼也只唱半天。“况且,你唱的时候别人在忙其他的事情,说话、聊天,没有几只耳朵在真正听。”巴吾东说起这些有点儿失望。他敲了几下手鼓,清了清嗓子,继续哼一首欢陕的歌谣……

后来,我找到了“十二木卡姆”中《拉克木卡姆散序》的铿锵有力的歌词:“爱的秘密,问那些离散两绝望的情人/享受的技巧,问那些掌握着幸运的人/爱情不贞,就是命运对我们的注定/欺骗和背信,问那些缺乏慈爱的人/时间的辛劳,使我们消瘦又苍老/美丽的力量,问那些拥有青春的男女/孤独的滋味,富贵有权的人不懂/穷困的苦楚,流浪者了解得最深。”巴吾东唱得那么投入,即便依旧没有人听见,“十二木卡姆”依旧在每一个人的心中。