徐浡君 保持内心对艺术的游离状态

2015-04-29方夏

2013年8月31日,徐浡君个人绝版版画艺术展——《缱绻》在昆明公园道1号开展后,有媒体评论:“在徐浡君《缱绻》个人艺术展举办之前,我们了解到徐浡君的作品迤逦多彩,而在《缱绻》之后,我们则深深感受到美学与哲学、艺术与生活、艺术家与我们,相依相伴、缱绻不离!”

对画家徐浡君来说,绘画是他的一种生活方式。“将多年来的人生积累倾注于绘画,轻松自然地诉说,将流动的天与地,人与物,以及连绵不断的生活,极任性地静止在自己的画布上,这也是在收获人生”。

而观者却从中看到了不一样的灵魂和表达。《缱绻》的策展方——尚藏艺术和名璨传媒的负责人表示,绘画艺术不等同于广告,不一定要具有“醒目”的视觉冲击力。很多时候,绘画更像心曲,缓缓流出。在节奏空前加快,艺术也被迫“速食”的时代大背景中,一位艺术家使艺术品既能诉说其灵魂,又能承载商业社会的现实需求,的确是其实力的展示。

美术理论家、批评家和专业策展人黄丹麾将徐浡君的画定义为“后现代”,“他在表达方式上将观念摄影、绘画艺术、后艳俗艺术的某些手法移入其中,从而极具后现代意味。”

在艺术家张建俊看来,徐浡君的画并不局限于某种画种或流派,而是“跨行经营”尝试不同的风格,保持自己内心对艺术那种游离的状态。

画家王贺东则用“诗意盎然”来形容徐浡君的一系列作品。“观看他的作品,观者可以很容易地体会到一种优美、安静、自足自在的感觉。在当代艺术家的作品中,常常被炫耀的玩世、政治、愤怒、讽刺、丑陋,在徐浡君这里没有位置,他什么都不炫耀。但他并不是刻意地不炫耀,他的作品是自然的情感流露,是对人生的真情领悟。”

异化的艺术表现

徐浡君的艺术探索是全方位的,从摄影、版画、水墨到油画,无不深入钻研而成果斐然。

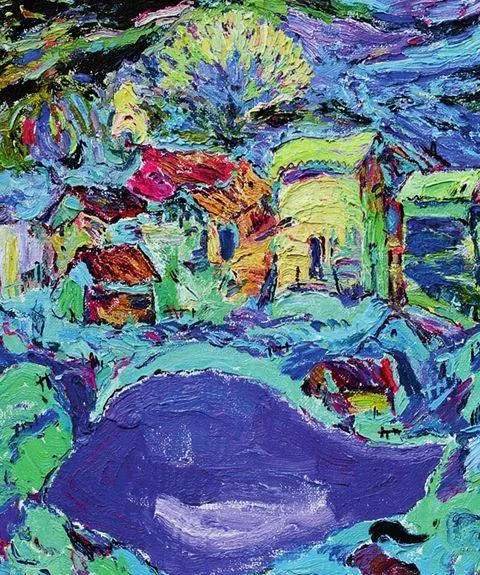

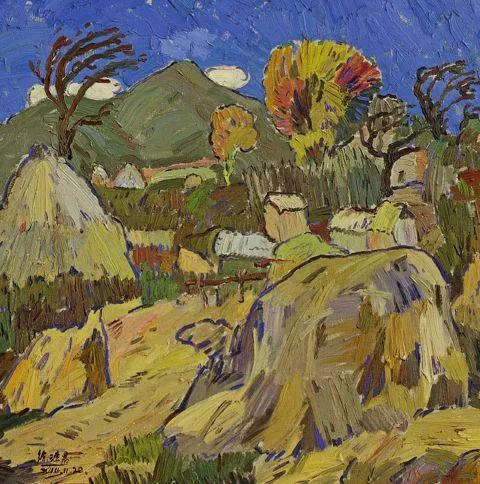

徐浡君以油画写生最为擅长,其作品分为风景、花卉、蝶恋系列以及迷惑系列。他的风景油画来源于写生,巍峨的喜马拉雅、壮美的滇西高原、落日的湄公河畔、宁静的富民山村等等都记录在他的画幅中。

他的《滇池湿地》《村里的风景》《天籁之音》《洱海边的风景》《大理双廊小渔村》《建水团山古镇》等描绘云南独特风景的油画作品,色彩强烈响亮,用笔概括奔放,作品呈现的那份恬淡、单纯、宁静、悠然以及绚丽和洒脱,让人看到了他的坦诚与自由。特别是一些小画,简洁,唯美,色彩微妙。

有评论称,“徐浡君的油画不见刻意造作,也无浮华世情,有洗尽铅华的感觉。”另有艺术评论家赞美其作品的风格和意境结合了中国画与油画的特点,是“风景画中的风景”。

近来,徐浡君的创作方法有所改变。画家、美术评论家林善文称,“他从热衷于到户外写生创作,追寻那些瞬息万变的光影以及时间在画面中的颤动感,到最近沉静下来在画室里边经营画面,制光布影。以印象派的画家为例子,他是从凡·高过渡到了雷诺阿的创作方式。”

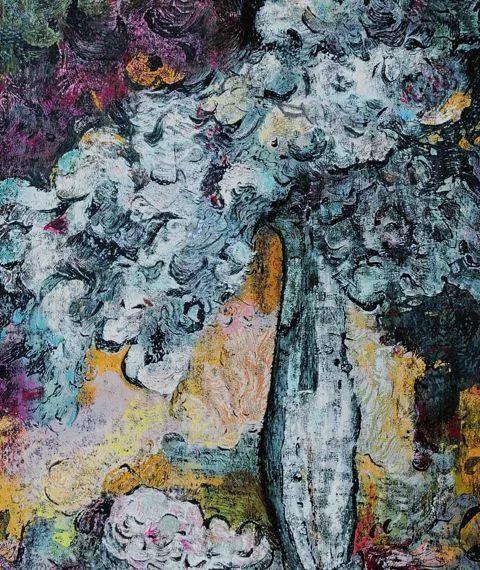

黄丹麾评论,“徐浡君将自然的风景予以主体化、精神化,形成了‘人化自然’,原有的物象无论是在造型上还是在色彩上均被‘异化’,这种‘异形’和‘异色’就是改变自然风景的原初特征,充分打上艺术家的主观印记,笔触放松,肌理粗犷,色彩斑斓,给人以悠远的想象空间和浓郁的视觉冲击。”

他的花卉同样如此。“依然是将原初的花卉形态、特点予以变形、易色,笔下的花卉都成为艺术家人格的写照与精神的化身,这种主体化与精神化在最大程度上释放人的灵魂,解放人的思想,真正达到‘无法而法’、‘无意于佳乃佳’的自由艺术境界。”

除了油画创作,徐浡君还在版画领域进行了实验与开拓,并成为其中翘楚。他的版画和传统的木刻版、石版、铜版、丝网版、PS版皆不类似,属于木绝版油印版画,一方面保持了版画的雕刻性、印刷性,另一方面消解了版画的复数性。

黄丹麾认为,徐浡君的版画借助于油印在很大程度上逼近了油画的特性,也就是说,徐浡君将版画和油画两个不同的画种予以了嫁接。

“一方面它具有版画独特的印痕,另一方面又将油画特有的光色、肌理引入其中,从而形成了多元的材质秉性和艺术美感。他的版画具有很强的观念性,虽然从表面上看无非就是普通的花卉,其实不然。例如,他将点心和玫瑰并置一处,本身就是一种陌生化的天才构思,许多版画作品的标题名为‘后意念’,其深意在于此时的版画创作已进入‘不以目测而以神遇’的境界。”

蝶恋花之魅

在自己的所有作品中,徐浡君最喜欢的是后意念系列和蝶恋花系列。“这两个系列比较有跨度,是一种探索,无论从反响还是品质来说都不错,也是我自己喜欢的,接下来我将以专题的方式来不断完善作品。”

徐浡君依然清楚地记得创作《蝶恋》组画最初的机缘,那是他行走在四川亚丁时遇见的一株小野花,它默坐在路边,用黄色的花叶诉说着独特的生命故事。

徐浡君的《蝶恋》系列已经画过茶花、美人蕉、向日葵等花种,但说起这开头的第一朵花,他至今没有去弄清楚它是什么花。徐浡君清楚自己追求的不再是画面的内容,这似乎可以用他另一幅画的名称——《与花无关》来解释。

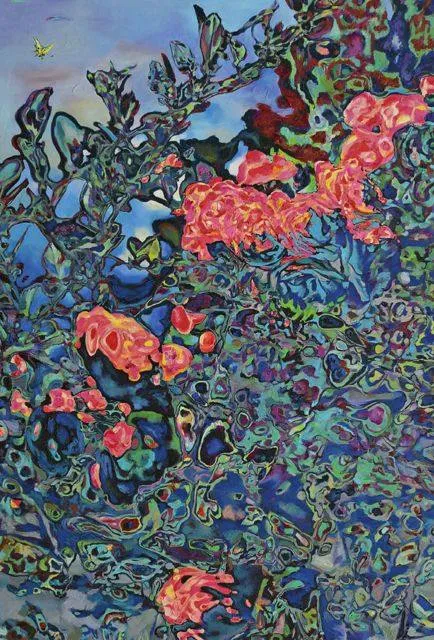

王贺东用一个“魅”字来形容蝶恋花的意境。“《蝶恋》系列作品,画面感很强,给观者以强烈的视觉冲击力。画面的前景是色彩绚丽的锦簇繁花,细看你会发现一只纤小灵动的蝴蝶轻盈地附着在花团的一隅,背景斑斓虚幻犹如梦境。”

在王贺东看来,创作这类题材的作品如果没有很强的把控能力、艺术感悟能力,以及丰富的人生积淀,就会很容易陷入空灵、媚俗,从而成为平庸之作,“而徐浡君的这一系列作品给人的感觉却是魅而不妖,犹如那灵动世界的繁华魅影。透过清爽漂亮颇具魅力的画面背后,可以看到更深层的文化底蕴。”

林善文认为,与过去的写生相比,徐浡君进入到了主题创作的追求中,“‘绘画表达思想而并非取悦于人的眼睛’在蝶恋系列作品中表现得更加强烈。”

林善文的解释是,“同样的花卉题材,与过去写生时强调笔触感不同,他的创作尽管依赖照片,依赖自然,但他给予了自己更多经营画面的时间:他只从照片——‘自然’中提取有利的元素,与过去更加尊重‘当时’和‘当地’的真实性不同。这并不是说他放弃了时间和真实性,而是他从过去的经验出发,加入了更多的理性创作思维,花不再是看见之花,而是生命之花,是‘寂寞’是‘爱恋’。”

在林善文看来,蝶恋系列作品看似写实,但他并不是采用纪实的手法。“主观用色是一大特征:一片叶子,你可以看出三五种颜色来,有些颜色已经超越了我们所能够在植物中看到的颜色,但是画面给人的感觉却使对象更加具有生命感。那些红色的叶脉让我们感觉到了血液的存在和流淌,而不是物理学的叶绿素。”

著名艺术评论家、西方美术史研究学者王端廷先生说:“把花画得能招蜂引蝶的是写实主义者,能从花的颜色中看到阳光的是印象派。声称要画出花的细胞的是现代主义者,试图画出花的基因的则是后现代主义者。”借用这番话,林善文认为,“浡君先生的作品占有四者的元素却介于这些主义者之间,作品直接面对心灵。”

基于这些理由,林善文称:“今天画花的画家自然也很多,我认为徐浡君是画出其个人味道和立场的画家之一。”

后现代风格之不同凡响

黄丹麾认为,徐浡君的作品属于典型的后现代风格,并撰长文予以表述。

“后现代艺术不再追求永恒的价值,同时反对高雅与通俗、精英与大众之间的区别;它从强调主观感情到转向客观世界;对个性和风格的漠视或敌视;从对工业、机械社会的反感到与工业机械的结合;主张艺术平民化,广泛运用大众传播媒介。”

以徐浡君的《与花卉无关》为例,黄丹麾认为其与马格利特的《图的背叛》具有异曲同工之妙。“它将语词引入画面,质疑事物的指代与事物本身的关联。《与花卉无关》虽然画面上画了一束鲜花,但题目却是‘与花卉无关’,其深层用意在于创作出一幅与传统题材语境迥异的作品,它在呼应传统、观照未来之间,不求穷尽艺术史对‘词图关系’探索的全部方向,但求获得一个宽广且扎实的视角。”

再比如《后意念3号》。“从表面上看也是画了一个司空见惯的瓶花,但是如果作深度解读,我们可以发现,这幅作品完全是后现代语境之下后意念的产物,此刻的瓶花已不是客观、自然与原初意义上的物象,而是主体意念的物化和人的本质精神力量的对象化,这种‘人化的自然’揭示了后现代社会中物欲的膨胀以及人与自然的疏离,试图以此修复人与自然的和谐统一,具有明显的后生态主义文化理念。”

“迷惑”系列作品亦是如此。“他的迷惑系列以浓艳的色彩切割多重空间,抽象的物象与人体变形表现出都市的怪诞、人的无奈、异化以及对社会的反叛。人在复杂多向、充满各种诱惑的都市空间中无所适从、失去了方向感,从而产生迷惑感……”

黄丹麾认为,徐浡君舍弃了中国本土化和自身所处的地域特色的表达形式,而更多地表达对艺术自主性、个体性和独立性的捍卫,以艺术的多元发展为自身文化的追求和反思,形成了既不同于西方表现主义谱系又不同于中国文人写意画的个性艺术审美图式,“这的确不同凡响。”

当下,徐浡君已有千余幅作品被海内外艺术机构和个人收藏。2012年,他有近10件作品被印度国家博物馆、印度国家图书馆、中国驻印度大使馆、尼泊尔国家博物馆、深圳市政府等收藏。