中国诗人的乡村生态实验

2015-04-29欧宁张枭翔大笑君

农耕文化是中华传统文化的根基,中华文化的灵魂和精髓与农耕文化和生活形态密不可分。然而,在当前工业化和城市化进程中,广大农村和农耕文化正在消失,中国的传统农村文化正面临严重的危机。

一些古村落传统的建筑风貌、淳朴的人文环境遭到了不同程度的破坏。作为物质文化遗产和非物质文化遗产综合体的古村落一旦毁坏,便是千百年来经过人们世世代代传承的厚重历史的丧失。新农村建设中的大拆、大建,使一些古建筑遭到空前破坏。农民是保护历史古村落的主体,但他们对古村落的保护意识淡薄,改善生活的迫切愿望使整个古村落湮灭于巨大的经济浪潮中。

乡村的建设与保护,一直是中国不易破解的难题。自晚清起,知识精英们就开始探索乡村的改良,建立乡村建设实验区。直到后来由梁漱溟领导的山东乡村建设研究院在山东邹平县的实验以及晏阳初领导的中华平民教育促进会在河北定县的实验,虽然影响甚大,但由于种种历史原因,最终也未能探索出一条成功的乡建道路。

2003年,最早提出当代中国“三农问题”的温铁军来到河北定县翟城村,成立了晏阳初乡村建设学院,吸引了各地农民的参与和媒体的关注;2004年在北京指导成立了梁漱溟乡村建设中心;2005年又成立了中国人民大学乡村建设中心,这意味着一个承继民国乡村建设运动精神衣钵的当代实践开始渐成规模。在他的影响下,中国不同地方都出现了知识分子自发的乡村建设实践。从民间到官方,乡村建设的思考和行动又重新回到了中国社会的视野。

在安徽的南部山区,遗存下很多徽派特色的古村落。但发展经济的同时人们却忽视了资源、环境与风貌的保护,为了经商需要,随意搭建用房、私自拆迁和改建房屋使各地古村落遭到无情破坏。幸运的是相比其他村落来说,黟县的碧山就显得寂寞多了。也许正是被光芒遮挡,让它竟有了大隐隐于市的庆幸,相对保持了农耕文明、自然生态,以及淳朴的民风。皖南乡村化石般的特质,吸引了大批诗人来此开展乡村实验。

对乡居生活的冲动发展为对旧民居的保护方式

郑晓光和寒玉是一对诗人夫妇,夫妻俩性格不太一样,却有着共同的志趣和审美。他们太爱皖南乡村的风景,沉醉于徽州烟雨迷蒙的水墨画卷和人文底蕴中。在此构建一个纯粹的私人空间,中年的浪漫冲动向前推动着这一年少时的约定。

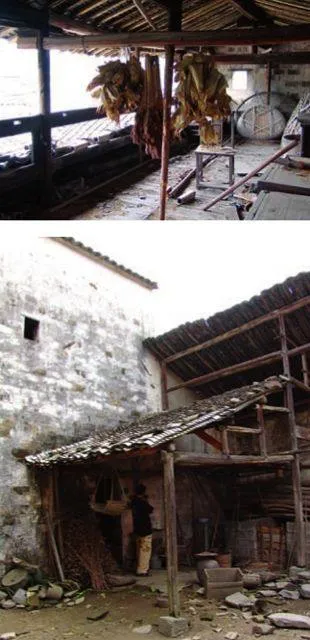

2006年,郑晓光夫妇经过朋友的介绍买下了碧山的一座老房子。初来碧山时,展现在他们眼前的是一个中国最真实的农村面貌。“碧山更符合我们向往自由的理想,于是,我们便在这里停下了。”他们将原本阴暗潮湿、不宜居住的皖南老房子, 改造成集“吃喝住玩”为一体的乡村客栈——猪栏酒吧。

只有让人感动的建筑才是真正的好建筑。老房子因为积淀当地故事和历史当然让人感动,不过如何把一幢老房子进行合理的改建,让它真的成为既感动人又适合现代生活方式的“萌”古屋,恐怕更加考验功力。猪栏的设计,并非东拼西凑、简单模仿,它是改造者独到文化眼光和艺术修养的体现,是对传统充分理解后的尊重和融合,整个氛围充满了怀旧气氛,乡村和世俗的轻松、愉悦。就算是见惯老宅子的当地徽州人,进了猪栏酒吧也会惊叹不已。

从外面看,它与周围的徽州古民居几乎毫无二致,待真正踏入院子,你才明白什么叫别有洞天。灰白的墙和青黑的瓦都褪了色。但是,以前盐商的宅院生活却被保留了下来,本地材料得到充分的运用,院落里里到处可见精致的雕刻品、字画、楹联,其中不乏元代的古董石刻等艺术品。日光和雨水可以洒入开放的庭院,庭院中橘子树、柿子树长得繁茂,和室内陶罐中随意插起来的棉花和野果相映成趣,到处透着清雅悠闲。徽州人相信“暗室生财”,老房子大都很幽暗,不过这儿已经加开天窗,室内采光大大增加,更符合今天的生活习惯。

事实上,猪栏酒吧的老房改造尝试,通过现代艺术手法的巧妙运用,已使怡人的空间感、合理的格局、完美的功能分布显现在古老的徽州民房之中,让人心中惊艳而又身感舒适。郑小光说:“以敬畏之心来对待徽州的文化,这是我在装修中最大的体会。”那些老房子、老家具、老物件,只有你真正接触他们,才会懂得那些经过岁月之后呈现的光泽,比如低调、内敛、不张扬、实用。虽然是旧物,但依然是有温度有感情,启迪人心。

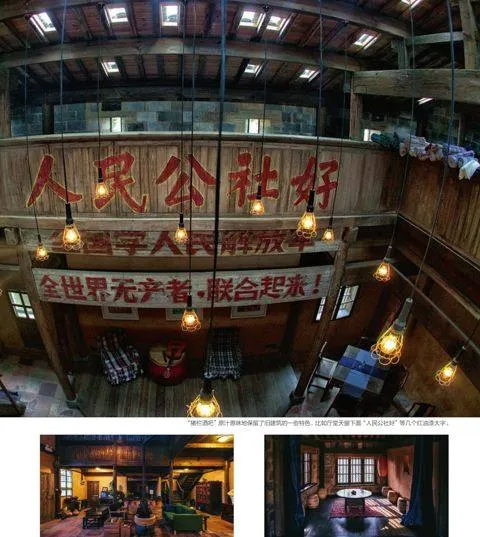

新的猪栏酒吧由一座废弃的油厂改造,目前正在修建中。猪栏二吧由一栋清末民初的建筑改造而成,共有9个房间,格局各不相同。除了客房,猪栏还有可观的公共空间,似乎座椅和软榻总是在你需要的时候适时出现,闲来还能在宽大的阅读上网区看看住过的客人留下的书籍、听听欧洲小教堂的圣歌,或在坐榻上对弈一局。有一张大桌是小学校简陋破残的自制乒乓球桌改制的,桌面的树结疤痕清晰可见,喝水用的搪瓷缸子、老板娘亲手缝制的靠垫、下雨天用来做雨具的斗笠等一些小细节无不耐人寻味。

改建老屋之外,猪栏在融入当地生活的同时,也改变着当地人的生活,店中的所有雇工都是质朴的当地人,刚来时害羞的他们现在已经对各国客人的喜好了然于胸。猪栏还有一个很受客人喜欢的农民车队,专门把村中有车的农户组织起来进行培训,负责到机场接送客人,面包车、商务车都有,所有收入都归车主所有。

两位诗人老板最初对于乡居生活的浪漫冲动,最后竟发展出一种成功的对旧民居进行历史保护的方式。

由纯粹的私人空间到艺术复兴农村的实验

欧宁一直想去皖南看看,2007年,左靖带着这位中学时代的诗友到了那里。见到了他们的老朋友郑小光、寒玉夫妇。“这既是一次对少年时代因诗歌而结成的友谊的追忆之旅,也是我第一次真正认识到乡村之于我生命的意义。”左靖感慨道。

左靖是皖南人,在他的印象中,皖南的老房子虽然美观并具历史价值,但因年久失修而阴暗潮湿,且没有完备的卫生设施,早已不适合现代人居住。而郑晓光和寒玉的老房改造使左靖和欧宁看到了一个历史文化保护的新模式——通过艺术家的努力,使老房子重新焕发生命力。“这其实是对传统文化的一种再生和保护”。

此后,欧宁和左靖又带着朋友们多次来到碧山村,每一次去,都使他们定居碧山村的愿望愈加强烈。“北京是一个战场,你需要不停地战斗。而到了乡下,你会发现,那正是你想要的生活。”欧宁说。

欧宁在2002年至2003年研究和拍摄广州的城中村三元里时,开始触碰到中国的城乡关系问题,意识到城市里的城中村、贫民窟现象其实和农村的破产密切相关,所以将研究兴趣转向农村,由此了解到温铁军的“三农”理论和他的乡村建设实践,进而读到晏阳初的传记,再而涉及民国时期乡村建设运动的整个历史。

2011年他和左靖开始选定碧山村作为实验基地,开始了一场复兴农村的实验。

欧宁曾经在笔记本上勾勒了一个乌托邦的构想,将之命名为“碧山共同体”,并与左靖一起完善了这个计划。“它起自对农业传统的忧虑和对过度城市化的批判,是一个关于知识分子回归乡村,承接本世纪初以来的乡村建设事业,重新启动农村地区的公共生活的构思。通过在农村地区展开共同生活,践行互助精神,减低在城市中盛行的对公共服务的依赖,以各种方式为农村政治、经济和文化奉献才智,重新赋予农村活力,再造农业故乡。”欧宁说道。

2011年6月5日,在广州时代美术馆,欧宁和左靖策划的“碧山计划”展览开幕。此举标志着“碧山计划”正式启动,以二人为首的知识分子和艺术家群体,开始真正介入碧山村的乡建工作。他们依托自己的艺术家身份,从专业视角出发,整合各种社会资源,以艺术和文化的方式介入,了解当地民艺并参与再生实践,逐渐恢复当地的公共文化生活。

“‘碧山计划’之于我,就是解决自己的问题。客观上说,它是在救活农村,但其实也是在救活我自己。什么样的生活才是有价值的,我想解决的就是这个问题。”左靖这样阐述“碧山计划”与自己的关系。

碧山书局,知识分子介入社会问题解决的路径

碧山书局,一开始还只是碧山计划中的一个构想。

2011年8月的一天,欧宁和南京先锋书店的创办人钱晓华在南京见面,欧宁向他介绍了碧山计划,并请他有空到碧山去看一看,可以在那里开一个“碧山书局”。

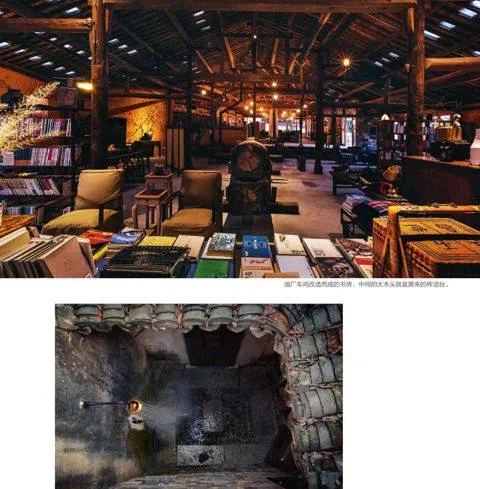

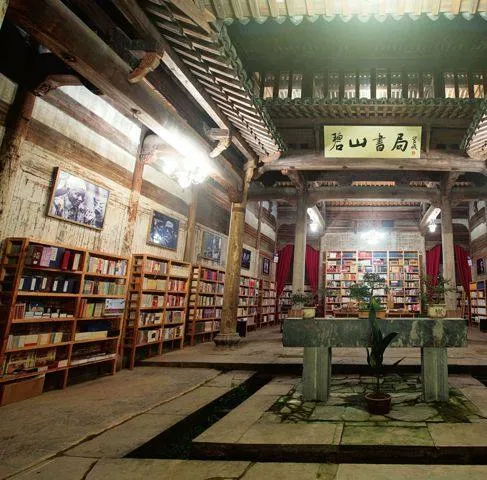

同年11月,钱晓华真的到了碧山,他喜欢上了这里,与村干部及村民们打得火热。他开始和欧宁以及左靖一起商量如何创办碧山书局。他看中了村中一个祠堂——启泰堂,村支书朱显东已初步同意他用来办书局的想法,后来又说服了碧阳镇当时的书记余强,最后经黟县文物管理部门的同意,免租金供他来创办碧山书局。经过两年多的筹备,碧山书局终于在2014年4月16日,从一个纸上的想法,经由钱晓华的努力,变成了现实。

钱晓华发自内心地把碧山书局列为碧山计划的一分子,他们有一个共识:在碧山所做的一切,皆出于“不忍”——不忍看到大美乡村无人赏识;不忍看到乡土社会分崩离析、人去地荒;不忍看到城乡割裂置乡民于倒悬;不忍看到绵延数千年的农业文明被所谓的现代化浪潮毁于一旦……

钱晓华找到了一种可持续发展的道路,他把碧山书局放在先锋书店系列的大局中去探索实体书店的转型。近年来,他在南京的旅游景点开店,应不少地方政府的邀请开店,研究和开发旅游和文创产品,在书店中开咖啡店,举办各种文化活动,这些探索都体现在碧山书局的运作中。

在碧山,书局可吸引到黄山地区旅游的外来消费者,同时为村民及周边民众提供阅读空间甚至提供工作机会;由徽州文化开发衍生的文创产品既可流入市场又可激发人们的乡土认同;定期举办的各种文化活动用来吸聚人气,同时可担当乡村建设中的教育功能。良性的商业,有助于乡村建设的可持续性。

碧山书局开办以来,碧山村民常来闲坐看书,黟县周边甚至黄山市的年轻人把它当成了一个周末的去处,而来自世界各地的访客更是络绎不绝。在启泰堂开阔的天井下,数万册书围成一城,日沐暖阳,夜披星光,下雨的时候,在水帘下逗雨读书,令人心旷神怡,还有一位每天在此坐镇的乡贤汪寿昌老先生,可以对本村历史答疑解问。昔日堆满杂物、蝙蝠乱飞的徽派家祠因为书和人的入驻而再现生机。

中国乡村建设的道路漫长无止境,所有的探索都只是实验。“碧山计划”也许只是两位诗人的理想主义探索,但无法否认的是,它为知识分子提供了更多介入社会问题解决的途径,使得他们以自我力量改变乡村的愿望成为可能。

艺术家们的全球化和在地化的交集实验

碧山村是一个历史悠久的村庄。隋朝时,改新安郡为歙州,州治就设于碧山,碧山村人汪勃曾任南宋的参知政事,近现代,这里又出了一个著名的教育家汪达之。碧山村曾拥有36座祠堂、72个广场、104眼井,仅汪姓一族就有大祠堂20余座。

在碧山村,公共文化生活一度非常丰富,这种情形一直持续到“人民公社”及之后一段时期。碧山汪氏最后一次宗族活动大概是在1943年左右,于13门祠堂举行了列位仪式,最后一次修谱也在那年。

欧宁和左靖刚来碧山村时,这里有800余户人家、2000多人口,年轻人都去了城里打工,村里只剩下老人和小孩。“即使是白天,村里也空空荡荡的,让人感觉有些害怕。”60多岁的汪寿昌回忆说。

艺术家们的到来,为碧山带来了现代元素。

“丰年庆”本是中国传统农耕社会的一种祭祀仪式,除了向祖先神灵祷告,祈求保佑农作物顺利收获,并预祝来年五谷丰收、人畜两旺外,祭礼之后还会举行聚餐、歌舞、游戏及篝火晚会等。他们借用“丰年庆”这一古老的仪式名称,期望恢复和重建这种由来已久的乡村公共生活之一,并赋予它新的内涵。同时,他们也将“碧山丰年庆”作为一种全球化和在地化的交集实验。

在欧宁和左靖的筹划下,2011年8月25日,第一届“碧山丰年庆”在碧山村开幕,不少设计师、歌手、诗人和作家纷纷从各地赶来,汇聚于凋敝已久的碧山村。庆典期间,卖手工艺的小摊摆起来了,中断已久的传统仪式重现了,诗人们还为村里的孩子们进行了现代诗启蒙。有村民感慨说,多少年都没像这样热闹过。

除了举办“碧山丰年庆”,左靖还带着他的学生开展“黟县百工”调研活动,就是对黟县所有农村的传统手工艺进行调研、拍照、拍纪录片。然后对这些手工艺进行分类,整理成一个数据库。并邀请各地的设计师、建筑师、艺术家们跟当地农民合作,希望能够用一种当代的方法和概念,来注入到这个传统手工业里边,就在保留它的一些基本精神的基础上,做出一些新的产品。

左靖曾说过,失忆是我们社会的流行病症,失忆是我们时代的精神状况。在难以割舍的传统面前,难道只能为它们的渐行渐远而致以无奈的注目礼?或许,面对日渐消逝的传统技艺与民族艺术,我们要做的,就是努力积聚跬步,以期能致千里。