羌民的草根野保之路

2015-04-29刘成伟

最后一缕阳光被群山淹没的时候,九顶山上的云雾逐渐暗去。余家华一行人喘着粗气在海拔四千米的残雪和枯草之间,伴随着窸窸窣窣的声音继续攀爬。在经过一个避风的岩石的时候,他们安稳地坐下来,今晚这里将是他们的宿营地。

这一天他们步行了15公里路,全队人因为缺氧和劳累都在喘。余家华并不满意这速度,但还是坐下来,点上火烤烤手,并且架上锅填进雪,烧上从山下带上来的米。支开帐篷和睡袋之后,身患胃病的余家华临时决定小酌一口酒驱驱寒。

每年的这个季节都会有一部分牦牛被赶下山。漫山遍野的牦牛被分成两部分,一部分留在山上继续休养生息,另一部分就成为余家华家族今年的营收。在操持这些繁重活动同时,巡山保护野生动物就成了余家华必不可少的一件重要事情。

余家华家的牦牛数量在不断减少,自觉的“退牧还草”已经吞噬了他们放牧营生的习惯。羌族传统已经淡化。

余家华很自觉。

这种自觉不仅仅是来自羌族对生灵的崇拜,更多是这群朴素村民突然意识到生态破坏已经影响到了他们的生活。

“世外桃源”遭遇规模狩猎

余家华所在的茶山村位于距四川成都近200公里的九顶山麓。

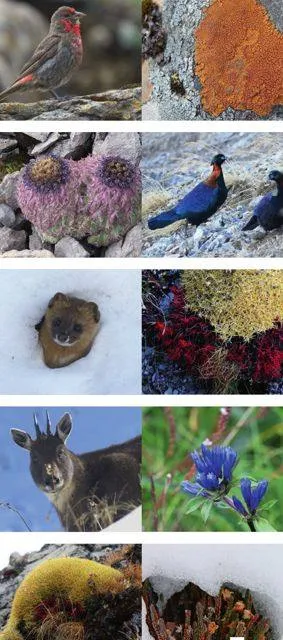

九顶山是岷山山系龙门山脉的一座山峰,最高海拔4989米,属龙门山脉群峰中最高点。复杂多样的高原型季风气候孕育了丰富的动植物资源,在海拔3000米以上的地方,活跃着金钱豹、云豹、斑羚、林麝、马麝、青麂、野猪、鼠兔、绿尾虹雉、红腹锦鸡、雉鸡、血雉、红腹角雉、藏雪鸡、雉鹑等珍稀野生动物。因为人迹罕至和地质层第变化,这里保存了完整的自然生态系统和完好的曲型垂直植被带谱,生存有未被古中海所浸盖的古生态系统的一部分植物和第三纪古热带植物的孓遗种类,如:珙桐、秃杉、红豆杉、银杏等。

茶山村村民世代守着一座大山以及山麓里少许土地,人人过着牧猎耕种的生活,这是羌族的传统。现年65岁的余家华曾经就是一名出色的猎人,十多岁的时候就会在山上用麻绳搓成绳套,套斑羚,或者用火药枪打野鸡。“如果早上布十几个绳套,下午就可以逮到两三只野鸡。我甚至还打到过一头黑熊。”在与《中国周刊》记者交流中,余家华回忆起往事,历历在目。

“从村里往山上走不到半小时,就可以看到四处蹦跳的林麝(国家一级保护动物)以及在悬崖边上昂首而立的斑羚。很多鸟在树林里叽叽喳喳。”在九顶山里活跃的野兽,估计有十万头以上,林麝敢在离村子三四公里处产仔。余家华曾碰到过一头林麝幼仔,“把它抱起来逗了很久”。

一个致力于自然生态组织的人员杨纬和告诉《中国周刊》记者:“抱动物幼崽不是好行为,可能会导致雌性动物遗弃被人类抱过的幼崽。”余家华的爱并没有多少体系支撑,只是源自内心。

然而这种和谐共生并没有长久存在。改革开放之后,人们对金钱的追逐到了近乎狂热的地步,羌族后裔们也早已把古训抛到脑后。1983年土地承包到户以后,山麓里的劳动力一下子释放了出来。彼时的中国政府已经发过保护珍稀动物的布告,但大餐厅仍在公开收购野味;林麝、马麝分泌的麝香也被炒到几千块钱一两。

时间充裕和急于改变生活现状的村民开始了大规模狩猎,以此获得更多的经济收入。会点儿打猎技巧的村民,有空就会琢磨进山打猎“搞副业”。余家华和弟弟余家贵在包产到户之后,承包了集体的牦牛养殖,无暇打猎。在秋冬季节巡视山顶牦牛之际,余家华总能看到源源不断的猎人进山。余家华对《中国周刊》记者描述当时的情景:“他们带着猎狗猎枪,背着尼龙绳、钢丝绳,浩浩荡荡开进山里。最多的时候一年有一千多人。”盗猎者每人占一片山头,在草丛等隐蔽处密密麻麻安放绳套,等十天半月就可以捕到猎物。每年杀害上千只动物。”

一个狩猎者曾经告诉余氏兄弟,他一个季度猎到42只马麝,15只斑羚。这些猎物被狩猎者割掉麝香、剥去毛皮卖钱后,肉被分食。

本来素无瓜葛,余家华也没当回事。

更为严重的是传统猎人用的麻绳套十几天就会腐烂,但是盗猎者用的尼龙绳、钢丝绳不会腐烂。捕猎后,猎人就会离开,这些绳套却留在了这里。日益增多的绳套,成为野生动物永远的噩梦。到了九十年代中期,金钱豹、云豹、青麂等已经绝种。

密密麻麻的绳套也难猎到动物的时候,很多狩猎者猎捕不到猎物,也会偷盗余家的牦牛。最后,盗猎发展到会堂而皇之地烧山追赶动物。

几十亩、上百亩的树林、草坪在熊熊大火中燃烧,到处是动物哀嚎声,在那一霎间,罪恶和仇恨如大火般溢满余家华的心头。

九顶山因为乱砍滥伐和疯狂盗猎之后引起了糟糕的后果:村子每年会因为山体滑坡往下滑三四厘米。

“龟儿子,这祸害的不仅是野生动物和我那微不足道的牦牛,这是灭子孙后代!”余家华啐了一口痰,用生硬的蜀地普通话说。

生死过招促成“组织”落地

当时,所在地政府并不给力。

负责动物保护和林业工作的政府人员习惯了在办公室接访,几乎没有“实地调研”行为。政府人员很少有人员参与巡山,他们把更多的精力放在了县域内大熊猫的保护上。

1995年起,余家华带着家人踏上了漫漫护山之路。

才开始,余氏兄弟主动向进山的猎人宣传中国政府保护珍贵野生动物的布告和文件。“附近的村民大多通情达理,觉得把动物整光了也不是好事,渐渐也就收手不干了。可碰到外地来打猎的,就难缠了。”余家华对《中国周刊》记者说。

“关你们啥事?”在被余家华劝阻时,5个猎人已经打死一头斑羚,5只绿尾虹雉。

余氏兄弟继续理争,谁知5个猎人齐刷刷用猎枪对准两兄弟:“劝你们还是少管闲事为好。”

见势不好,余家华赶紧拽着兄弟走掉。边走边说,得需要更多人手。

2004年8月30日,有一批盗猎者进山被正在放牧的余家华知道了。当天晚上,他就备上干粮,又请了几个采药人,一行7人凌晨出发阻止盗猎。

余家华气喘吁吁的走了三十多里路到达盗猎点时,4个盗猎者正在岩窝里做饭,“旁边堆着5头猪獾,4头斑羚和1只绿尾虹雉”(余家华事后清点得知)。

“难道你们不知道现在要保护野生动物了吗?”余家华还没缓过气来,就大喊了一声。一位盗猎者立刻警惕地举起猎枪。

这群人装备齐全,不仅人手一杆猎枪,还带了三条猎狗。

“今天你们敢开枪......”余家华斥了一声,话音未落。同行其他人一拥而上就开始与盗猎者搏斗。

由于人手悬殊,几分钟后余家华一帮人把盗猎人的枪抢了过去,并带盗猎者下山自首。

茂县扶贫办的刘志高听说了余家华一家义务护林和反盗猎的事,很感兴趣。与余家华接触之后,刘志高逐渐和余家华熟络起来。

余家华有骨质增生和胃病,刘志高患有高血压。这两个病人开始“同病相怜”。

经过刘志高这个在政府办事的“文化人”多次奔走之后,“九顶山野生动植物之友协会”在2004年10月14日成立。不怎么喝酒的俩人,还是像进行一场仪式一样,喝了二两酒以示庆祝,商定了协会章程,并在茶山村挨家挨户走访动员加入协会,成立巡山小组定期巡山。

“监测野生动植物情况;反盗猎;拆除钢丝绳套;制止乱砍滥伐,以及主动植树造林等。”很快协会吸引了三四十人,其中包括了余家华的老母亲。

巡山的重任也就仅有的几人能承担,年过六旬的余家华则成了主力。

起初,余氏兄弟和余家华的女婿等人,开始借用放牧的时间,四处拆绳套。十多年来,余家华这个协会在九顶山北坡一带拆掉的绳套,至少10万

一大堆生锈的钢丝绳被他们运回家,更多的绳套就地掩埋。为免盗猎分子发现后重复使用,他们掩埋之后还会在上面盖上树叶。

“时间长了,连我们都记不得埋哪里了。”

而这一切仅仅是最基本的开始。

艰难跋涉之后渐成善果

盗猎者安放捕兽工具和进行捕猎活动的区域一般在海拔3000米以上野生动物活跃的地方,余家华也把巡山的范围从海拔3000米扩延至4989米的主峰。

余家华背着铁锅、玉米面、腌菜腊肉,还带着一件烂棉衣、一把砍柴刀和打火机,一行人在山地里艰难跋涉。

他们已经走了一天,并且找好了一处避风的地方安营扎寨,装备一卸,轻松了许多,但并不惬意。

雪山上太冷,积雪已经摸过膝盖,气温低到零下十几摄氏度。余家华捡了些枯草在帐篷里铺地,再盖上棉被,但是这并不暖和。

下半夜,冻醒了几次之后,余家华钻出帐篷,窝在篝火旁烤火;顺便铲了点陈雪放在锅里煮沸,喝了暖身,他已经不能再喝酒了。

他们沿着不同的路线进行清理捕兽工具,至少需要十几天时间才能完成一遍。像这样的巡山,每年要进行8次,一年拆掉上万只钢丝套。2005年10月3日,余家华将4名盗猎者送交林业局,其中3名盗猎者被法院判刑4年。

现在已经很难遇到与盗猎者对峙的情况。盗猎者中传言:“山上有一群少数民族巡山,轻易不要惹”。

艰辛和危险的背后,让余家华欣慰的是九顶山的生物多样性正逐渐恢复。

余家华看巡山队员们拍的照片的时候,逐渐发现了一些叫不出名字的鸟;他对照《中国野外鸟类手册》仔细查验之后,确定是长尾地鸠、红胸朱雀和金灵雀。

“它们能安全地呆在这里了”余家华对《中国周刊》记者说。

余家华18岁的孙子余彪说:“小时候上山看不到啥东西,现在动物多得多了。前年从俄日沟走到平水,路上就看到28只斑羚,雪鹑一群一群地飞……前几天走出村子才不到半天,就看到5头斑羚在耍。我还看到一头林麝,正准备走近拍摄,结果它受惊就跑了。”但这远没有像想象的那样令人兴奋。

猜到了开始,没猜到结束

不久之前。阿坝州委书记刘作明亲自安排县委县政府为余家华所组织的协会拍摄了口述历史专题片《坚守与见证》,作为建州60周年的献礼片之一。余家华个人也先后获得茂县先进个人和阿坝州民族团结进步模范先进个人。2014年,获得全国民族团结进步模范。

但这些荣誉加身和政府的认可依然没有从根本上解决问题。

在新型城镇化建设的高潮之下,山村只剩下些传统的农户坚守着最后的人文和自然生态。但这种坚守,依然是要面对金钱这一道坎。

2014年春天,中国科学院动物研究所的解焱带队考察九顶山生物多样性时发现,作为余家和巡山经济来源的牦牛,已经存在一定程度的过度放牧,挤压了同样生活在这里野生动物的生存空间。

九顶山野生动植物之友协会的后勤保障依然靠售卖牦牛来支撑,但为了维护草被,牦牛的数量在减少。很多环保组织,诸如保护国际、世界自然基金会、阿拉善、自然之友、亚洲基金、温洛克国际、国际环境保护组织、国际野生生物保护学会开始陆续给予余家华小额资助。

“协会最大的困难还是资金问题,物价在上涨,我们每年巡山的开支也不断增加。”余家华对《中国周刊》记者说:“我们希望有更多的资金来给巡山队员们添置设备。”

为了找到一个更加可持续的保护方式,还草场给野生动物,2014年,余家华与中科院动物所“保护地友好体系”的公益组织合作,强迫自己在2020年时,将牦牛放牧量下降到目前的60%。这家组织寻找到一家名叫“安食100”的食品公司用高出当地市场均价的价格收购牦牛,并返还部分销售收益给余家华做巡护。

“安食100的创始人武英被我20年的行动感动,今年的62头牛,他们给的价钱比普通市场上更合理一些。此外,保护地友好体系还会从牦牛的销售收入中返还三万多元给我们协会巡山用。”余家华告诉《中国周刊》记者,“明年,体系还会过来帮助我们发展生态旅游和生态农业。”保护地友好体系和安食100通过推动消费者消费绿色健康的牦牛来支持余家华的环保活动。

“一斤肉可以多赚几块钱”余家华说。

然而这并没有让余家华高兴,因为他面临的挑战似乎越来越大。九顶山山里已经进驻了几家矿务公司。因为开矿破坏的山体面积正在逐渐扩大。

这比盗猎更严重,但这对余家华而言,更多的是无力。他没有能力像与盗猎者一样抗衡他们。“那里面有着巨大的财团利益和背景”一位不愿透露姓名的茂县政府工作人员说。这让余家华在宰杀牦牛的季节里有点心不在焉。妻子因为心肺病还在成都住院,余家华已经65岁了,并且患有骨质增生和胃病,但他回来还要坚持巡山。

茫茫雪原记录了余家华一队人的脚印,他们还会像往常一样烧水做饭,拿着相机拍下很多野生动物逐渐模糊的点点斑斑。

但这条路依然任重道远。