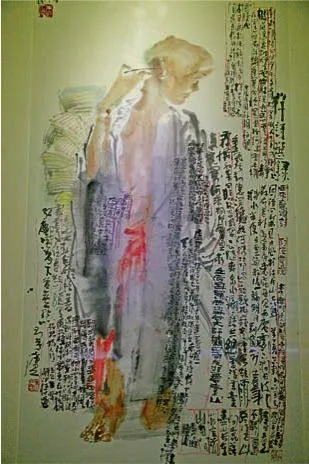

艺术修复生态的“苦行僧”

2015-04-29李春梅

十一月底的杭州城,寒意袭人。在浙江大学斑驳的树影深处,一排昏暗的霓虹灯闪烁着“浙江大学朱仁民艺术馆”的字样,那抹若隐若现的猩红,仿佛寒风中随时会被吹灭的一点烛光,顽强地坚守在浙大西溪校区的东北角。

“顺着校区的边缘往里走,一直到最东北的角落就能看到。”朱仁民在电话里不急不慢地指引着《中国周刊》记者。

跨过用废塑料管件搭建的很有当代装置意味的大门,朱仁民在黑暗中迎接我们。

这个被联合国官员称为“中国的达·芬奇”、被意大利美术家协会主席盛赞创造了“文艺复兴以来没有出现过的艺术表现形式”的艺术家给我们的第一感觉是显得有些邋遢和疲惫。

我们的采访毫无拘谨,和朱仁民一见如故。但你很难一下子给他做一个具体定位。

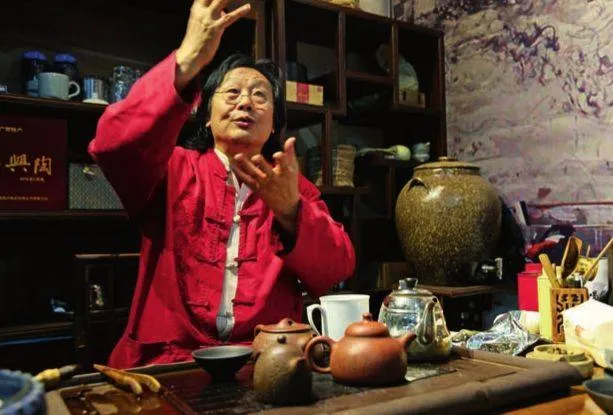

在朱仁民的引导下,参观完有些朴素,甚至有些冷清的艺术馆,我们发现艺术家、生态学家、人类学家、建筑师、工程师、企业家,如此广度和深度都不相同的每种身份,安在他的身上,都很妥帖。这个看似朴素、有些偏激的老头,可以算是一个用艺术和行为实现生态保护的布道者。

“这个时代不缺智慧、不缺金钱,缺的是思想和精神,一种古国的大文化精神,一种奉献精神,一种大无畏的英雄主义精神。”充满激情,口无遮拦,参观完艺术馆,朱仁民一边泡茶,一边口若悬河地和我们聊起他的心灵生态、自然生态和文化生态。但让人倍感意外的是眼前这位用三十年心血独创一门学科——“人类生态修复学”的艺术家、教授,竟然是一个连初中都没有毕业的人。

三十年,朱仁民一直坚持用艺术改变生态。海岛、沙漠、湿地、水乡、都市……凡是被人类破坏过的,他都试图从架上艺术到大地艺术,将建筑、雕塑、国画、文学、哲学、禅宗等糅合,以世界上最宽口径的表现形式,创造他心目中心与物、形与神、人与自然、东方与西方的和合意境。

普陀山中修悟的苦难智慧

“我不知道,人的记忆最早会从什么时候开始。当你有一天,脑海中突然显现出一片幼年的生活场景,你赶紧追忆一遍,它将会清晰地拷贝叠加在你的人生记忆之中,再也散不去,伴你到生命的最后一天。”朱仁民这样开始对《中国周刊》记者回忆自己。

他是著名国画大师潘天寿的外孙。

“冬天,风刮脸上,很痛。父亲抱着我走呀走呀,走过很多稻田,干裂的、土色的稻根一领又一领、一茬又一茬;走过了很多村庄,闷声的,铅灰的墙门高高又矮矮、断断又接接……被父亲拽着惶恐地行进。这是我人生中最早的记忆吧!长大后,我揣摩着这是父亲被发配去海岛前在宁波周旋着各种手续,他的人生从那时开始跌入了天风海涛谷底之中。”

在他7岁时,父亲被剥夺了工作的权利,一家被下放到浙江舟山普陀的一个渔镇——沈家门,靠着母亲在普陀中学教美术每月30块的工资过活。

补网的、晒鲞的、夯石灰的,小镇笼在浓浓的鱼腥味之中。港里全是打鱼船,赭色的海水、赭色的桅杆如同一片赭色的森林。性格孤傲的少年就在这样艰难困苦中坚定地用手中的画笔描绘着自己的理想。

10岁,小小的朱仁民就获得浙江省舟山地区美展一等奖,14岁以华东地区第一名的成绩考取中国美院附中,出身问题将他拒之门外。中学未读完,朱仁民便辍学了。之后,他当过渔民、铁匠、救生员、教师,后来教画画、做舞台设计。

1980年,他在创作300米×3米的巨幅画作《大道·海天篇》时,不慎摔下。医生告诉他,他不可能再站起来走路了。刚刚有一丝曙光,他的世界又暗了下来。工作的剧团立刻停了他的工资和一切福利。一家6口只有14平方米房子,这个看上去奄奄一息的残疾人无处安身。

母亲的学生在普陀山上找到一座叫隐秀庵的破庙,把他背到了那里。

一个人躺在清冷的庵里,与他相伴的,只有破庙内上千只的老鼠和痛彻心扉的孤独。也许是家庭的背景熏陶,也许是海风中锤炼的固执、倔强秉性的因袭,朱仁民以强硬的生命力活在他的精神世界。在庵里,他看遍一切能借到的书籍,经书、字画、碑帖、西方哲学书。隐秀庵五年,他曾经颓废过,也曾经绝望过,但死神没有夺去他的生命,他奇迹般地康复了,当朱仁民发现自己终于可以站起来,他面对大海三拜九叩,泪流满面。

苦难使得他觉悟到生命的智慧,生发出对自然力量深刻的感恩。手拄着一位老农民送给他的桃木拐杖,朱仁民一步三顿下山而去,开始了漫长的用艺术保护生态的江湖行踪。

荒岛上的禅宗心灵生态实验

清晨,我们的采访车从杭州城向舟山群岛行驶,没想到天堂之城也有漫天雾霾,很多路段甚至要打开双闪才能安全行驶。40多公里长的舟山跨海大桥尽头的普陀区塘头乡已经丝毫看不出渔村摸样。高楼林立,车水马龙,显得一派繁忙。街道边的海鲜排挡里洋溢出阵阵诱人的香味,来自全国各地的游客熙熙攘攘。

杭州潘天寿环境艺术设计院的郭之明是朱仁民最早的助手。如果没有他的介绍,我们很难相信车轮下的这块充满商业和金钱气息的水泥街道几年前还是一片大海,莲花岛就漂浮在距海岸线800米外的波涛中。

填海造地的土石掩埋了这一切。我们的车在一大片人工土石丘中迷失了方向,连从一开始就参与小岛建设的郭之明都找不到登岛的路径了。几经周折,采访车才开上登岛的小路。几百尊石雕罗汉突兀地摆放在道路的一侧,面对尘土飞扬的填海工地,显得呆板和无奈。

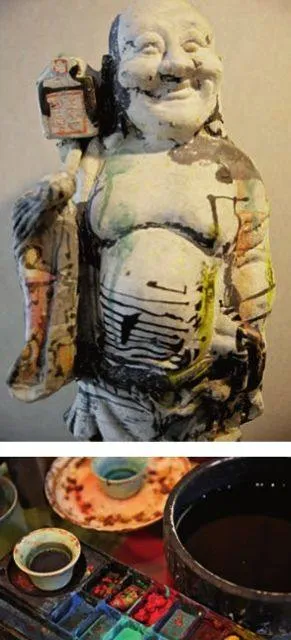

1966年红卫兵“破四旧”,将普陀山一万七千尊菩萨,一尊不留,砸个精光。“很迷茫很难过”。朱仁民幻想着终有一天,要在小岛上恢复普陀佛教的历史风貌。

他这样向《中国周刊》介绍:“在隐秀庵中静养的时候,透过窗户我能看到一座孤岛。有一天早晨,那岛在海天之间的轮廓倏然间清晰,就像一座观音躺在普陀山与沈家门之间的海面上。我兴奋不已,感觉自己的命运和这个岛息息相关。4年后,我能撑拐走路了。揣着300多元,我闯了15个国家和地区,走到哪儿,画到哪儿,做景观设计。我赚钱的目的就是为了回来保护这座小岛。”

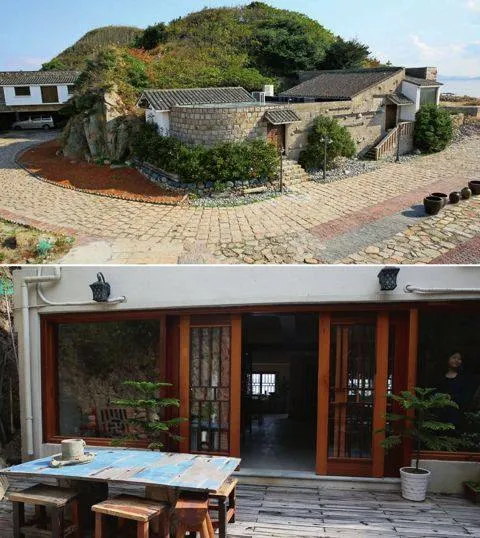

1996年,朱仁民与浙江东港开发区签订土地租用合同,花9万多元买下了这个当时还没有名字的荒岛40年的经营权。“当时舟山有1793个岛,没人会买岛。”回忆过去,朱仁民的脸上又泛起一种神圣和得意的表情。

朱仁民自称是个给艺术打工的民工。“我建岛有个总体思想,就是要保护小岛原生态。在施工中,我要求不损伤岛上一根草。因为我买下这个岛,就是要保护它的原生态。可以说,岛上的一草一木、一山一石,都保持着礁岸间土生土长的原始形态。”

他给小岛起名莲花岛,选择了愚公移山般单打独斗的方式,把雕塑、绘画、景观设计、建筑等多门类艺术结合起来,将无人荒岛打造成为一个生态和文脉结合的实体范本。

近二十年的荒岛生态营造,耗尽了他一笔笔画出来的所有积蓄。他以独特的保护方式默默修复那些被毁坏的自然与文脉。他在小岛上亲自动手,用当地最普通的土石材料建起五栋具有艺术设计理念和乡土环保质地的特色建筑,创造符合当地水文气象、地质地貌、民俗风情、哲学美学等兼顾的建筑风格。在这里可以品茶、看书、念经、颂佛。

作为普陀山佛教文化的自然延伸,朱仁民把莲花岛的文化内容落在“禅”上:心与物、形与神、人与自然的禅意,都体现在他亲手雕刻的五百罗汉上。他的罗汉没有冷峻的神仙之气,所有的造型和表情皆取自民间众生,或悲或怒,或喜或乐,仿佛身边的父老兄弟。

工程收工那天,朱仁民在海岛入口处黑色花岗岩石上刻上“永久免费观光”的承诺,并邀请贫困艺术家到岛上进行艺术创作。

以前到小岛,从码头坐船需驶过800米的海面。2003年开始,舟山东港开发区要填海造地,填海已使岛屿周围的自然海岸线日渐消亡。朱仁民心急如焚,不断找开发商,找地方政府,甚至一路告到省里。他质问花了几千万和十多年心血的一个永久免费的艺术品为什么还要毁灭它?

开发商最后做出让步,保留了一条二三十米宽的水沟。精心雕刻的500罗汉,因填海工程也不得不撤到海防堤上。

“不要看我蟹无血,烤起来也会红!做一个行为,就想告诉你们,这个时代、这块土地还有我这样的人和行为存在,自古以来都有,祖宗的香火没有断。”在这个一切向钱看的混沌社会中,朱仁民悲壮地用艺术和行动抗争着。

夕阳西下,我们往城市折返,红尘滚滚中的莲花小岛在我们的回忆和回望中更显出艺术保护生态纯粹和坚韧的力量。

创造荒漠湿地上生态奇迹

灯光打在朱仁民艺术馆的一面大墙上。展板巨幅照片里,一片葱绿的芦苇荡漾西北荒漠之上,波光粼粼、鸥鸟飞翔……在杭州城深深的夜色中,朱仁民有些得意地向《中国周刊》记者介绍着他创造的荒漠湿地上的生态奇观。

时光如果倒流回2000年冬。银川,一万三千亩的荒漠一马平川。漫天的沙尘中,仅有的一棵老柳树孤寂地站在消失的地平线上。

用文人的眼光看待“大漠孤烟直,长河落日圆”,是一种苍凉悲壮的美景。

朱仁民告诉《中国周刊》记者,他看到的只是大地的痛楚和呻吟。人类过于强大,对自然不再尊重,上天入地,移山填海,不断炫耀着自己的力量。雨林消失、草原沙化、物种消亡,人类的破坏力和丑恶性在这个时代得到了比任何时期都更无制约的膨胀。西北大地的生态本就脆弱,在人类无休止的索取中,一如这最后伫立在荒漠中的老柳树一般,挣扎而垂死。

能在这一片贫瘠的荒漠里创造出怎样的奇迹?

朱仁民踏上了六年的西部生态改善之旅。他要在这片土地中寻求对天地的崇敬、自然的崇尚、天人合一的景象。

最初的想法,是要“贩售”这里的荒凉。而这棵挺直的老柳树改变了他的初衷。沙漠中何来苍劲葱郁的老柳树?哺育生命的水源必然蕴藏在这块土地之下。他倾听到自然律动的隐匿之音,小心翼翼地寻找着这片土地下的生命禅机。

开挖,地下水渗出,这果然印证了朱仁民塞上江南的幻想。他开始在这片沙漠之上再造人工湿地:耗时六年,朱仁民果真创造了人类修复自然的奇迹:银川鸣翠湖国家湿地公园,一座西部地区、黄河流域唯一的国家湿地公园,接天莲叶无穷碧的江南景色在西部的沙地上首次出现。万亩芦荡摇曳,由四只直径一点五公里的大鸟组成回旋芦苇图案,构成了生态保护鲜活的大地艺术。大地之下,芦苇庞大发达的根系,将西部的黄沙紧紧地揉捏在一起,形成复杂而庞大的生态系统。昆虫、鱼类、鸟儿和人类都在西部的风沙中找到了一处美好的生养处所。

国际湿地公约组织在此召开研讨会,给予湿地公园极高的评价。艺术与生态浑然融为一体,丰富而独立的创造力使朱仁民创造了一个奇迹。

用艺术再现大运河上的历史文化

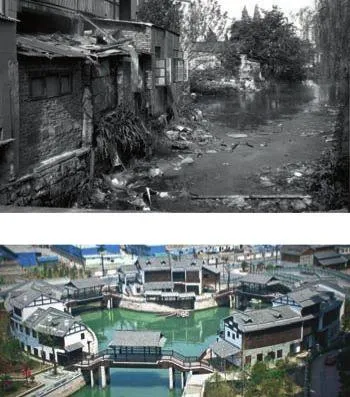

2008年。杭州城里有一条臭名昭著的垃圾河——胜利河,它曾是大运河的一段。但是时代变迁,胜利河的河道也早已经淤塞,两岸堆满垃圾,蚊蝇滋生。

朱仁民花费很大的精力考察大运河。看到的情景却让他非常失望,“所有省的大运河不是干涸了,就是修复得像公园里的水池一样,难看极了。老底子、原始而生态的板屋、吊楼、船民、茶馆、石桥、古樟都没有了,就是有残存的,也是零零星星,不成系统。河水都被污染得红红绿绿,鱼虫不生。没有一个城市的运河不被污染,基本上都是垂直的水泥驳岸,碉堡一样贼骨铁牢......”

这不是他记忆中的大运河,朱仁民痛心疾首。

2009年,朱仁民以他所绘制的水墨长卷《大运河·银湖墅河上徒稿》为蓝本,开始对胜利河进行创作修复,将业态、文化、历史揉捏在一起,再现江南运河的繁华。

从一副水墨画开始,是朱仁民大地艺术的创作方式。一开始,他用中国画来传达思想的意境,用毛笔画出比例尺都很准的中国画,然后解剖、解构,将其变为施工图,再到建筑。将架上纯艺术实施为大地上的功能性艺术,成为他在世上特有的一种艺术思考和表现方法。

与外祖父潘天寿生擅作大画不同,朱仁民先生精于长卷。他绘制的《大运河·银湖墅河上徒稿》,将晚清杭城拱墅河运河上鱼市、米市、菜市、北关夜市、十里水街昼夜灯火通明的康乾盛世历史演绎得活灵活现。长达15米、大气磅礴的画卷,饱蘸人文内涵的笔墨,承载了千里运河的生动文脉。

充满了中华民族文化创造力的乡土、历史、文脉,一砖一瓦,一树一草该如何继承、保护和发扬?建筑、桥梁、舟楫、驳岸都是承载大运河历史的载体,清晰地刻印着时代的印记和文化的脉络。朱仁民在胜利河、运河、红建河三条河的交汇处上修筑了一座环楼,在方寸之间,“一条嘈嘈戚戚古水街,百年错错综综河上事”,将中华大运河的一段历史表现得淋漓尽致。

求气韵而形似在其中,把室内平面的纸上艺术推广到社会的发展上,让艺术成为象牙塔和民众都能享用的东西。很快将杭州市中心胜利河的臭水沟捏成了京杭大运河的一条地标。

建在裸崖上的金圆规奖

在舟山群岛间的跨海大桥上飞驰,我们的目标就是朱仁民获金圆规奖的裸崖建筑。

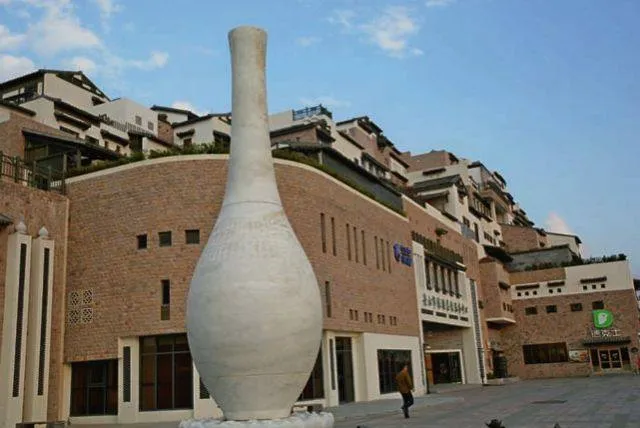

金圆规奖是国际设计界的最高奖项,1954年起源于意大利。2014年5月,国际金圆规奖主席顾托洛专程来华为朱仁民设计的裸崖建筑——普陀山码头,颁发“国际金圆规生态设计特别奖”,这是中国人首次获得的专项奖。

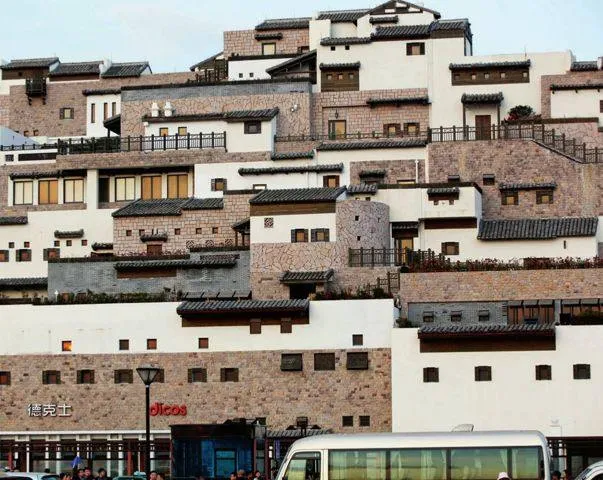

车还未到在普陀山码头,远远地就能看到一片黑白相间、连绵不断的建筑群海市蜃楼般隐现在海边,仿佛撒哈拉沙漠深处闻名世界的盖尔达耶古城。

走近才看清楚,这个巧妙地构建在巨大的停车场前的建筑与身后的裸崖完美融合,完全看不出曾经的人对自然的野蛮破坏。而在修复自然的同时体现出艺术审美价值和商业功用,真正做到了环保、艺术、商业的完美统一。

舟山是朱仁民从小生长的地方。在某些偏僻荒岛上还零星散落着结实耐用的“碉堡石屋”,这些民居因地制宜、因势造型、沿山叠加,融合创造性的建筑元素与海岛的石头文化,实现了天、地、人、海完美的统一。这是千百年来,徽派民居渗透到浙东海岛上的经典之作。如今却是一片“人去楼空风习习”的荒芜景象,被现代化的渔民们毫无眷恋地抛弃了它们,许多精彩的石屋群最多留下几个至死不肯脱离家园的老人。

臣服大海,匍匐大地,朱仁民创作的根基始终在他生长的这块土地。他的创作灵感也一直与这片沧海之地同步律动。他对千年相传、温暖可亲的建筑形态即将消逝,一直耿耿于怀。他在等待和搜寻着传承这些民居的最佳时机和场所。

在舟山普陀码头,为建巨型停车场,劈山取石留下一座长1公里、高几十米的巨大裸崖。被人为撕裂出的陡峭山体,如同张牙舞爪的巨兽,无法种植绿色植物。面对这巨大的大地疮疤,众人束手无策。最后的机会留给了朱仁民。

对修复普陀码头巨大的裸崖,成竹在胸的朱仁民第一个想到的就是将那些“敦实可爱”的“碉堡石屋”搬到这里,修复生态的同时,传承海岛文化。“当一个人摆脱艺术家的冥想进入到建筑师的严谨,又从建筑师的严谨转换成哲学家的深邃,再从哲学家的深邃回到业态,回到农民工或战士般的坚韧不拔,当这些品质成为他的行为时,他的作品定然具有强大的生命力和美妙的艺术性,那是永恒的艺术,那是这世界上最雄伟的艺术品。”

他在这座“横断山”前,竖叠起布达拉宫式的海岛民居建筑体,将千年海岛建筑中形形色色的元素进行解构、粘结、缝合成一座大山般的石屋,一挡裸崖,二保文脉。

在这混为一体的民居风格建筑中充满了依稀可辨的天井、围墙、夹室、山门、周屋、角楼、前庭、后院、堂前、东西配厢……疏密有致,移步易景,大凡浙东海岛上所具有的建筑特性,这里全能找到记忆的碎片。

国际上的权威人士几乎异口同声的对这建筑表示出极高的赞赏。他们惊叹这是“建筑奇观”,是“永恒的艺术”,是世界上“最雄伟的艺术作品”。

尽心尽性尽理,尽才尽情尽气。身为文人的朱仁民营造着他心中的家园,中国当代文人的精神家园,自然的生态人居。

生态艺术传播的另类据点

湖州菱湖镇。

一则广告把众人的目光聚焦到了这个籍籍无名的水乡小镇。广告上写着,招收有才气和贫困艺术家,永久免费为贫困艺术家、景观设计师提供食宿创作条件。

发布这则广告的就是朱仁民。

广告中为艺术家提供免费食宿的地方,就是朱仁民投资营造的一座具有当地建筑风格的现代化艺术家会馆——菱湖国际艺术村。

菱湖镇千百年来,家家蚕桑,户户养鱼。

几百平方公里的土地上,江河港汊纵横交错,千千万万的桑田鱼塘像碧玉一块块镶嵌其中,芦荻萍莲众生,如烟如织。桑树为鱼蛙们挡去烈日,鱼蛙的粪便也成为蚕桑基地的最佳沤肥。蚕桑鱼塘相得益彰。联合国教科文组织把这里命名为“世界桑基鱼塘基地”。

几年前,政府却把这里规划成化工工业基地,一竿竿入云的烟囱竖起,一条条小河填掉,一座座千年古桥被拆。

在朱仁民的争取下,菱湖镇划出了21平方公里规划区,其内迁出一切化工厂,修葺所有古村落古石桥,恢复古水街。

在一片荷塘上,朱仁民利用破败的农村仓库进行改建,又利用当地农民的旧建筑材料,如稻桶、橹桨、水车、民居窗,把艺术村的房子装饰得既农家又艺术。庭院中还打了口深深的小井,瓜棚藤蔓,绿荫漫天。

国际艺术村是一个社会主义新农村的艺术公益机构,为艺术家提供免费食宿,符合条件的艺术家可以在这里来去自由,无拘无束创作。朱仁民把它称之为艺术家的“原始共产主义”。

“用艺术拯救生态,拯救人类”。世博会期间唯一的一座个人艺术馆——“世博·朱仁民艺术馆”在上海黄浦江畔开幕;还有“浙江大学朱仁民艺术馆”在西溪校区开馆;朱仁民艺术馆在“罗密欧和朱丽叶”的故乡——意大利维罗纳成立……这些艺术馆,全是永久性免费公益机构。但他到现在还没有一栋属于自己的住宅。

多年来,朱仁民一直专注于生态,全身心奉献给公益文化产业,想给物欲横流的世界来一个全然不同的提醒和诠释。