怀揣温暖 携梦前行

2015-04-29

时序更迭,一年复始。

当我们跨过喧哗和雾霭,站在新年的门槛前,首先要感谢您的手中依然紧握着这本《中国周刊》;感谢多年来与我们共同探索和坚守;感谢这个多姿多彩的时代赋予我们的嘱托与期待,催促我们一路前行,踏入梦想照耀的现实旅途。

2015年,岁月又将为我们雕琢一圈崭新的年轮。这是一段历史的终点,也是梦想和求索的起点。来之不易的历练和积淀,使得我们能够从容地做一些理性的厘清和取舍。不求虚无的宽泛,只求有益的精深。未来,我们将把关注的视界转向与人类休戚相关的生态文明建设与艺术探寻。

近代以来,人类一直追寻向自然更多的索取:占有更多物质财富、享受更奢靡生活成为了一个时代的价值特征。缺乏节制的贪欲,消费了大量的自然资源。森林锐减、草场干枯、国土荒漠、大气污染、气候异变、生物多样性急速丧失,等等,超出了任何历史时期的严重生态恶果恐怖地呈现每个人的面前……好在人类已有反思和警醒。执政党在报告中也首次把生态文明建设与经济、政治、文化、社会四大建设并举,列为“五位一体”的总布局,东方大国正起身进入一个全新的转型。

在历史涅槃的节点上,身为传媒业者,我们试图寻找直达问题结蒂的捷径,对当下社会景象做一些理性的观察,在一个呼唤自然道德的蒙童时代,对生态文明提供建设性的推动。

我们认为,作为人类,不可能脱离对人的终极关怀去谈生态文明。但对人的终极关怀不能解读为对欲求的无度满足,欲求在很大程度上是人的虚假的生命需要。生命本质的需求才是真实的需要,当我们以此为出发点来观察和处理人与人、人与社会、人与自然的关系时,人类的内在自觉才会大放光彩,人与自然万物的关系才会真正和谐,人的身心才会真正幸福,人类社会才可以永续延展。

我们期待聚集大家智慧,一起关注和分享生态文明的点滴进程,思索践行使命的现实路径。我们不做丑恶的放大镜,摒弃无益的浮躁和浅薄的激情,尝试更温暖、更理性、更深刻、更艺术地切入社会的批判与改良、自然的修复与保护、人类身心灵的觉悟与修养。尝试更深、更远层面温和、睿智的思索和布道。

新的一年,我们将向生态关注转型,加大影像分量。目标是为您奉送前瞻、温暖、和谐、尚美、文艺、自然和富有商业价值的典藏作品。

我们深知前路遥遥,担当沉重,但是宿命的召唤让我们毅行不止,因为我们看到温暖的光芒和绿色的希望;看到自然、伦理、道德的普世复苏;看到无数觉悟生命的默默实践和喜人果实……

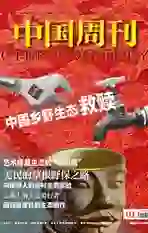

本期《中国周刊》封面报道,我们选择了“中国民间草根生态保护”这样一个既深重又亲切的话题;在生态文明建设的黎明时刻,带您到钱塘江边观察一位用艺术和行为实现生态保育的艺术家——浙江大学景观艺术研究院朱仁民,用艺术保护生态的独特足迹;在海拔4000米的四川阿坝九顶山上,观察朴素的羌族农民自发巡山保护野生动植物的草根壮行;在云南丽江老君山的高山密林中,追随企业家们为实现社会责任而迈开的毅行脚步;在安徽黟县碧山村偏僻的乡野,体悟诗人们回归原野和乡村改良的温情梦想;在大雁的翅膀下,鉴证吉林珲春黑土地上三个普通农户,像播种良心一样种植出的无公害、无污染的洁白米粒……

虽然,这些还只是社会生态觉悟和公众行动的点滴薪火,但只要我们不懈努力,上下求索,相信一个澄明喜乐的未来就会在眼前。

让我们携手不弃,怀揣温暖,携梦前行!