孤独是一种姿态

2015-04-29刘伟冬

刘伟冬

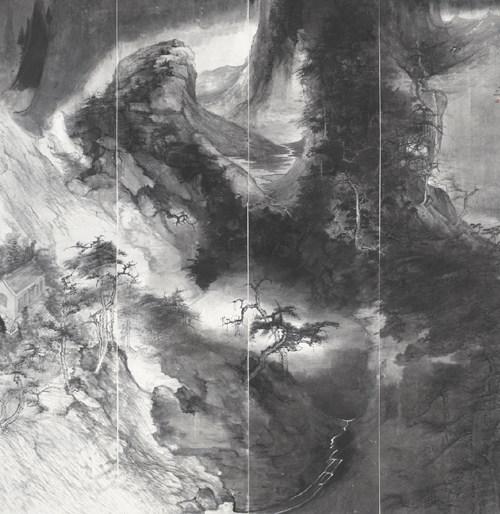

在我认识的青年才俊中,刘春是较为全面和出色的,他集诗、书、画、印于一身,而且文章写得也不错,在书画鉴定和美术考古方面也下过不少的功夫。就他的绘画而言,刘春总想秉承传统,但又想有所突破,走出樊篱。他的许多作品构图新颖别致,颇有形式感,但在意趣上却古朴、沉静。在艺术批评家的眼里作品的完成度常常是一个画家是否成熟的重要标志。刘春的画虽有一定的完成度,但却还留有许多过程的痕迹。我所说的过程不是简单的作画过程,而是他的思考过程、实验过程甚至包括他的犹豫不决,这些因素的叠加或综合使得他的画面呈现出一种开放性,为更加完善留有空间。其实,这样的过程感和开放性对一个画家的成长是有好处的,这能帮助他有所补充,有所丰厚,有所积累,有所觉悟,我历来反对画家过早的形成一种所谓的风格。张爱玲所说的“出名要趁早”,在中国画这个场域中是很难灵验的,大凡少年得志的中国画画家能笑到最后的还真的不多,倒是那些“大器晚成者”诸如吴昌硕、齐白石、黄宾虹等登上了艺术的顶峰。

刘春的性格比较内向,且不善言表,很少能看到他慷慨陈词的表情,但他画起画来却格外的认真,格外的执着,常常达到物我两忘的境地。曾有同道将他评价为“孤独的行者”,他自己也有关于孤独的宣言:“我始终认为艺术是孤独的,应当在孤独中寻求自我语言的确立。”那么何谓孤独?在当下如此开放的社会中,艺术与孤独依然如影随形7在我看来,孤独从来就不是一种情势,而是一种姿态。我们时常无法改变情势,但我们却可以决定姿态。也许有时候我们夸大了孤独的负面效应,其实孤独也是可以用来享受的。当然,要享受孤独那是要修行的。米开朗基罗曾经说过:“喜欢孤独的人,不是神灵就是野兽。”刘春远非神灵,但也不是野兽。芸芸众生的我们只能徘徊在神灵和野兽之间,很难真正地享受到孤独的快乐。我不相信刘春会刻意地选择孤独,也不希望他在所谓的孤独中去确立一种自我的艺术语言。艺术不只属于孤独,当然也不属于简单的愉悦。艺术的内涵和边界要比我们想象的丰富、阔远得多。在中国传统文化中,绘画与诗歌历来被看成是孪生兄弟,诗歌为“有声画”,绘画则为“无声诗”。我们常说愤怒出诗人,但孔子在《论语》中却又说:“诗可以兴,可以观,可以群,可以怨。”在这里,与愤怒有关的好像也只有一个“可以怨”了,充其量只占到诗之效应的四分之一。由此可见,产生诗歌的情绪和诗歌的功效也是多元的。事实上,我在刘春作品所呈现的图式和语言中倒没有读出孤独闭合的倾向,更多的倒是活跃和开放的走势。在他的作品中你还可以读到一种观念,一个现代人的观念。因此,我以为无论中外,孤独、封闭的艺术已经成为过去,而开放、综合的艺术正方兴未艾。中国画要想在当下的社会中真正有所作为,走向世界,就必须放下传统的包袱,光想坚持所谓的纯粹性,是很难踏准时代的节律、融入进时代的潮流的。对优秀绘画作品的评价不会因为媒材的不同而另设标准,就像奥运会中的跳高,不会为黑人、白人和黄种人各设高度一样。好的绘画只有一个标准,那就是它是好的,无论它是国画还是油画。