蓝花参化学成分研究进展

2015-04-26周春权

肖 庆,周春权,韩 静,胡 娟,2*

(1.福建中医药研究院,福建 福州 350003;2.福建中医药大学 药学院,福建 福州 350122)

蓝花参化学成分研究进展

肖 庆1,周春权1,韩 静1,胡 娟1,2*

(1.福建中医药研究院,福建 福州 350003;2.福建中医药大学 药学院,福建 福州 350122)

桔梗科蓝花参属植物蓝花参(WahlenbergiaMarginata(Thunb.) A.DC),具有益气补虚、祛痰、截疟等功效,在我国民族民间习用历史悠久且应用广泛。从蓝花参中分离得到的化学成分主要有甾体类、苯丙素类、聚炔类、萜类、挥发油类等。对蓝花参化学成分的研究进展进行综述,以供参考。

蓝花参;化学成分;研究进展

蓝花参为桔梗科蓝花参属植物蓝花参(WahlenbergiaMarginata(Thunb.) A.DC)的根或全草,是多年生直立或披散草本,有白色乳汁,生长在低海拔的田边、路边、荒地、山坡或沟边。在我国,长江以南各省至陕西西南部均有分布。其别名有:娃儿草、乳浆草、蓝花草、拐棍参、疳积药(云南)[1];罐罐草、蛇须草、沙参草(四川)[2];金钱吊葫芦、寒草(福建)[3];小绿细辛(贵州)[4];金箍棒、毛鸡腿、沙参、细叶沙参(湖南)[5]。

蓝花参在我国民族民间习用历史悠久,且应用广泛。“布衣科学家”兰茂最早在《滇南本草》[6]中记述蓝花参:“味甘、微苦,性平。入心、脾二经,甘入脾,苦入心。补虚损,止自汗、盗汗,除虚热。盖烦劳则心家虚热生焉。以参之甘益元气,而虚热自除也。夜多不寐,睡卧不宁。心生血、脾统血,心脾血虚,神不敛志,所以自汗、盗汗也。能生血,使脾健而统血。心神散乱者,服之最良。止妇人白带。”云南傈僳族将蓝花参的根茎用于治疗病后体虚、小儿疳积、支气管炎、肺虚咳嗽、疟疾、高血压病、白带等病症[7]。福建闽东地区畲族地区常用蓝花参治疗肺热咳嗽、虚火牙痛、疳积、间日疟、高血压和小儿感冒等疾病[8]。

张宗平等[9]1987年首次报道从蓝花参中分离出β-谷甾醇、羽扇烯酮、八碳-9,12-二烯酸甲酯、葡萄糖和蔗糖等化学成分,开启了蓝花参化学成分的研究工作。本文对近年来蓝花参中化学成分研究进展做一综述,具体报道如下。

1 化学成分

1.1 甾体类化合物

张宗平等分别采用乙醚和正丁醇萃取蓝花参的甲醇提取物,从乙醚萃取物中分离得到无色片状结晶,Liebermann反应呈阳性,经薄层色谱(TLC)及红外光谱鉴别确定为β-谷甾醇;正丁醇萃取物经硅胶柱层析分离得到白色粉末状结晶, Liebermann反应及α-萘酚实验均呈阳性,经红外光谱及纸层析色谱鉴别确定为β-谷甾醇-D-葡萄糖苷[9]。

1.2 苯丙素类化合物

1997年,瑞士洛桑大学、南京大学、云南中医学院联合对蓝花参化学成分进行研究。Ma等[10]从蓝花参的甲醇提取物中成功分离出一种戊二酰基苯丙素类葡萄糖苷,根据快原子轰击质谱(FAB-MS)、UV谱图、核磁共振氢谱(1H)和碳谱(13C)数据及化学反应,确定其分子式为C23H32O13,名称为(3S,E)-3-羟基-3-甲基-5-(3-羟基-5-甲氧基-4-O-β-吡喃糖苷)桂皮醇基-5-戊酮酸,并命名为Wahlenbergioside,其结构式如图1a所示。

南京大学Tan等[11]继续对蓝花参全草的乙醇提取物进行研究。正丁醇部位采用硅胶柱层析、Sephadex LH-20凝胶电泳和高效液相色谱(HPLC)反复分离,最终得到Wahlenbergioside和四个新的苯丙素类衍生化葡萄糖苷。其中新的化合物由核磁共振氢谱和碳谱判断为Walenbergioside的去甲基衍生物,且经快原子轰击质谱证实,结构式如图1b所示。

第二个新的苯丙素类衍生化葡萄糖苷的核磁共振氢谱数据结合其NOE(Nuclear Overhauser Effect)差谱及与吡啶-乙酸酐反应确定该化合物为去甲氧基紫丁香苷,结构式如图1c所示。

根据快原子轰击质谱数据、核磁共振氢谱和碳谱数据,结合DEPT脉冲序列和2D NMR技术(COSY、HETCO、COLOC),与之前报道的类似物谱图进行比较,确定第三个新苯丙素类化合物为(3S,E)-3-甲基-3-(3-乙酰氧基-1,4,5-三羟基)环己烷羰氧基-5-(3-羟基-5-甲氧基-4-O-β-吡喃糖苷)-桂皮醇基-5-戊酮酸,结构式如图1d所示。根据第三和第四个新化合物氢谱的差异性确定该化合物为(3S,E)-3-甲基-3-(3-乙酰氧基-1,4,5-三羟基)环己烷羰氧基-5-(3-羟基-5-甲氧基-4-O-β-吡喃糖苷)-桂皮醇基-5-戊酮酸甲酯,结构式如图1e所示。

图1 蓝花参中苯丙素类化合物结构式

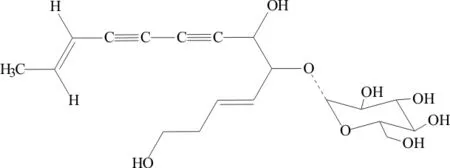

1.3 聚炔类化合物

1995年,日本佐贺大学和国家健康科学研究所报道蓝花参完整植物的叶子部位有聚乙炔成分产生[12]。两年后,联合东京大学又对蓝花参毛状根组织中聚乙炔类物质进行分析。研究[13]发现,感染发根土壤杆菌的毛状根组织中产生高浓度的聚乙炔类物质,特别是产生了聚乙炔类单葡萄糖苷——党参炔苷。同时,瑞士洛桑大学、南京大学、云南中医学院对蓝花参的化学成分进行研究,从蓝花参的甲醇提取物中分离出淡黄色结晶物,经快原子轰击质谱、核磁共振氢谱和碳谱鉴定该化合物为党参炔苷(lotetyolin)[10],其结构式如图2所示。

图2 党参炔苷(lotetyolin)结构式

2008年,宋丹等[14]研究发现党参炔苷对乙醇造成的胃黏膜损伤有较好的保护作用,与蓝花参健脾补虚的功效相符。孙娇等[15]以党参炔苷为指标性成分,建立蓝花参乙醇提取物中多炔类化合物含量测定方法,为蓝花参药材的质量控制提供实验依据。

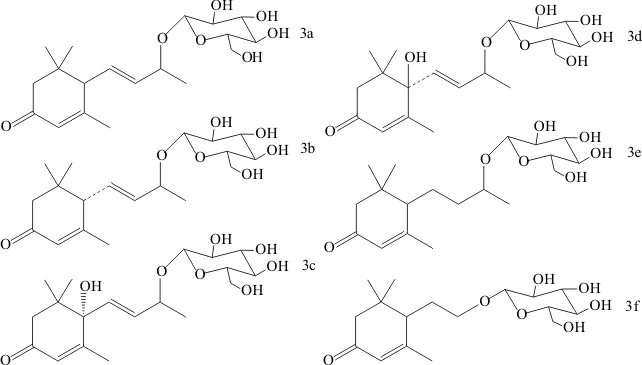

1.4 萜类化合物

1.4.1 单环单萜类化合物 Tan等[11]从蓝花参乙醇提取物的正丁醇部位分离得到5个已知的单环单萜类化合物。根据快原子轰击质谱数据、核磁共振氢谱数据和碳谱数据确定5个化合物均为紫罗兰醇衍生物,分别为:(+)-3-氧代-紫罗兰醇-O-β-D-吡喃葡萄糖苷(见图3a),(-)-3-氧代-紫罗兰醇-O-β-吡喃葡萄糖苷(见图3b),长寿花糖苷(见图3c),6-差向异构长寿花糖苷(见图3d),布卢门醇-C-O-β-D-吡喃葡萄糖苷(见图3e)。此外,研究还成功分离得到新的化合物,经过快原子轰击质谱及核磁共振氢谱和碳谱鉴定为3,5,5-三甲基-4-(2’-O-β-D-吡喃糖苷)乙基-环己酮-2-烯-1-酮,化学式如图3f所示。

图3 蓝花参乙醇提取物正丁醇部位单萜类化合物结构式

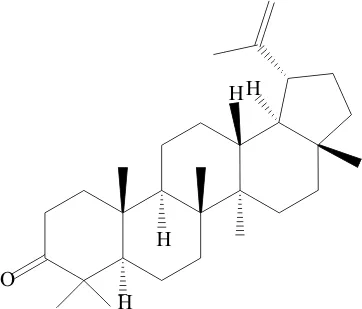

1.4.2 五环三萜类化合物 张宗平等[9]从蓝花参甲醇提取物的乙醚部位中分离得到无色针状结晶,Liebermann反应呈紫红色,经高分辨率质谱、红外光谱和核磁共振氢谱确定为羽扇豆烷型五环三萜-羽扇烯酮,其结构如图4所示。

图4 羽扇烯酮结构式

1.5 挥发油

柯鹏颉[16]以水蒸气蒸馏法提取蓝花参中的挥发油成分,得到呈黄色透明、比水轻的油状液体,具有浓郁的特殊嗅味。采用气相色谱-质谱联用仪进行分离,经解析及与NISP库中标准图谱对照,鉴定出10种成分。结果见表1。

表1 挥发油化学成分分析结果

2 结语

目前,国内外学者对蓝花参的化学成分进行了大量研究,分离出甾体类、苯丙素类、聚炔类、萜类及挥发油等成分,为蓝花参的药效物质基础研究提供了有利条件。此外,国内外还没有对蓝花参药材质量控制进行分析研究。

[1] 兰茂著.于乃兰,于兰馥.滇南本草 [M].昆明:云南科技出版社,2004:250.

[2] 四川中药志协作编写组.四川中药志 (1) [M].成都:四川人民出版社,1979:296.

[3] 福建省中医药研究院.福建药物志[M].福州:福建人民出版社,1976:456-457.

[4] 江苏新医学院.中药大辞典(上)[M].上海:上海人民出版社,1977:773-774.

[5] 湖南中医药研究所.湖南药物志 (1) [M].长沙:湖南人民出版社,1970:545-546.

[6] 兰茂著.滇南本草[M].昆明:云南人民出版社,1959.

[7] 云南药物研究所.云南民族药志 (1) [M].昆明:云南民族出版社,2008:383-384.

[8] 阮孝珠.畲族民间应用蓝花参验方举隅[J].中国民族民间医药杂志,1999(2):122-123.

[9] 张宗平,贾忠建,朱子清.细叶沙参化学成分的研究[J].兰州大学学报:自然科学版,1987,23(4):159-160.

[10] W G MA,R X TAN,N FUZZATI,et al.Wahlenbergioside,a phenylpropanoid glucoside from Wahlenbergia marginata[J].Phytochemistry,1997,45(2):411-415.

[11] R X TAN,W G MA,H X WEI,et al.Glycosides from Wahlenbergia marginata[J].Phytochemis-try,1998,48(7):1245-1250.

[12] H TADA,K SHIMOMURA,K ISHIMARU.Polyacetylenes in Platycodon grandiflorum hairy root and Campanulaceous plants[J].Journal of Plant Physiology,1995,145:7-10.

[13] ANDO M,SHIMOMURA K,YAMAKAWA T,et al.Polyacetylene production in hairy root cultures of Wahlenbergia marginata[J].Journal of Plant Physiology,1997,151:759-762.

[14] 宋丹,王峥涛,李隆云,等.党参炔苷对胃溃疡大鼠胃黏膜损伤保护作用的研究[J].中国中医急症,2008,17(7):963.

[15] 孙娇,庄绪会,张庆芝.紫外-可见分光光度法测定蓝花参中多炔类化合物的含量[J].云南中医学院学报,2010,33(6):51-54.

[16] 柯鹏颉.蓝花参中挥发油的气质联用分析[J].海峡药学,2006,18(3):88-89.

(责任编辑:李岚春)

2014-11-03

福建省中医药研究院自主选题(2013fjzyyb-3,2013fjzyyk-3)

肖庆(1988-),女,福建中医药研究院研究实习员,研究方向为中药药效物质。E-mail:lucky_star_xq@yeah.net

胡娟(1962-),女,福建中医药大学药学院教授,研究方向为中药活性成分与质量标准。E-mail:huj@fjtcm.edu.cn

R282.75

A

1673-2197(2015)08-0033-02

10.11954/ytctyy.201508016