略論王念孫《〈管子〉雜志》①

2015-04-24耿振東

耿振東

略論王念孫《〈管子〉雜志》①

耿振東

王念孫《〈管子〉雜志》在《管子》校詁史占有重要地位,這突出表現在: 它真正開啓了《管子》校勘與訓詁的研究,使《管子》一書變得可讀可解;它在校勘與訓詁方面使用的諸多方法,成為後人《管子》校詁常資借鑒的基本範式。《〈管子〉雜志》取得的校詁成就,後人無法逾越。但由於王氏慣用徵引類書以佐校勘、隨意推求文本訛誤之由、疏於思想義理的探賾,致使在《〈管子〉雜志》中留下一些有待進一步商榷之處。

關鍵詞 《管子》校勘 訓詁

中圖分類號 B2

《讀書雜志》由王念孫與其子王引之合作而成。書凡八十二卷,分列《逸周書》《戰國策》《荀子》《晏子春秋》《墨子》《淮南子》等十種,“於古義之晦,於鈔之誤寫,校之妄改,皆一一正之”(《清史稿·王念孫傳》)。王念孫對《管子》的研究見於此。為了叙述方便,我們將其中的《管子》部分,稱之《〈管子〉雜志》。下面擬對《〈管子〉雜志》作一淺顯但稍全面的論述。

一、 《〈管子〉雜志》的成書

《〈管子〉雜志序》説:“曩余撰《廣雅疏》成,則於家藏趙用賢本《管子》詳為稽核。既又博考諸書所引,每條為之訂正。長子引之亦屢以所見質疑,因取其説附焉。余官山東運河兵備道時,孫氏淵如采宋本與今不同者,録以見示。余乃就曩所訂諸條,擇其要者商之淵如氏,淵如見而韙之。而又與洪氏筠軒稽合異同,廣為考證。……及余《淮南子》校畢,又取《管子》書而尋繹之,所校之條差增於舊。歲在己卯,乃手録前後諸條,並載劉氏及孫洪二君之説之最要者,凡六百四十餘條,編為十二卷。”據此,《〈管子〉雜志》的撰寫可分為前後三個階段。第一個階段是自《廣雅疏證》完稿(乾隆六十年即1795年)至王氏任山東運河兵備道之前,此間王氏父子完成《〈管子〉雜志》初稿。第二個階段是自王氏任山東運河兵備道至《〈淮南子〉雜志》完稿之前,此間與孫星衍、洪頤煊就《管子》的校勘、訓詁相互切磋。第三個階段是《〈淮南子〉雜志》完稿之後至嘉慶二十四年(1819),此間對舊稿加以增删,又兼采劉績、孫星衍、洪頤煊之説,定著《〈管子〉雜志》十二卷。一部《管子》校釋的撰寫前後凡二十年,其間三次試筆訂補,其精力傾注不可謂不多,學風秉持不可謂不嚴謹,而《管子》之舛訛難讀,由之亦可見一斑。

二、 《管子》文本校勘

古籍輾轉抄刻,脱衍倒訛、文注相混,甚至錯簡等現象實難避免。正本清源,對古籍加以校勘,獲得一個較接近古書原貌的文本對於進一步的學術研究極為重要。這一基礎性工作,至清乾嘉學派的出現,有了實質性的進展。

王念孫曾説:“學者讀古人書,而不能正其傳寫之誤,又取不誤之文而妄改之,豈非古書之大不幸乎!”(《淮南子雜志·序》)他對古籍流傳中出現的衆多訛誤深有感觸。在《淮南子雜志》完稿後,王氏條分縷析地歸納概括了古籍産生訛誤的64種不同類别表現。《管子雜志》作於《淮南子雜志》後,這一有利條件使他可以把種種心得融入了對《管子》一書的校勘中。

(一) 《管子》校勘的文獻依據

清乾嘉時期,世面上流傳的較重要的《管子》版本大概有以下四種*參考郭沫若《〈管子〉集校叙録》,科學出版社1956年版,第2~6頁。。一是宋楊忱本。二是宋墨寶堂蔡潜道本。據楊紹和《楹書隅録初編》,此書“每半葉十二行,行二十三字,注二十八字。卷一後有木記云‘瞿源蔡潜道宅墨寶堂新雕印’,又末卷後有木記云‘蔡潜道宅板行,紹興壬申孟春朔題’。並巨山張嵲《讀〈管子〉》一則,謂‘紹興己未從人借得,舛錯甚衆,頗為是正,鈔藏於家’云云。案: 壬申乃紹興二十二年,上距己未僅十二年。潜道所刊當即據張氏鈔藏之本,在今日為最古矣。”(清楊紹和《楹書隅録初編》)惜民國期間已不知去向。三是劉績本。明弘治年間劉績對尹知章《〈管子〉注》加以增釋,成《〈管子〉補注》。隆慶年間朱東光等人以劉本為底本,在《〈管子〉補注》基礎上再加增釋,成中都四子本,即朱本。四是趙用賢本。此本由趙用賢於萬曆年間在宋楊忱本基礎重加校勘而成。王念孫校勘《管子》,主要參考了宋蔡潜道本、明朱東光本和趙用賢本三個不同版本。其底本的選用,依《〈管子〉雜志序》,是趙本《管子》。為加强校勘的説服力,王氏還時常參考《北堂書鈔》《藝文類聚》等類書和《群書治要》《〈文選〉注》等對《管子》原文直接作出輯録徵引的相關文獻,以及雖與《管子》無直接聯繫,但可間接證明其校勘結論的大量歷史文獻,如《周易》《逸周書》《詩經》《禮記》《論語》《老子》《孟子》《列子》《荀子》《墨子》《韓非子》《晏子春秋》《左傳》《國語》《戰國策》《吕氏春秋》《春秋繁露》《淮南子》《史記》《説苑》《漢書》《新序》《論衡》《白貼》《白虎通義》《法苑珠林》《穀梁傳》《鬼谷子》《孔子家語》《通典》《困學紀聞》《山海經》《爾雅》《説文解字》《廣雅》《方言》《釋名》《集韻》《玉篇》《一切經音義》等及其中的部分注釋之作,約計六十種以上。不僅如此,王氏還廣泛參考各種碑刻文獻,如《會稽刻石》《魯相史晨饗孔廟碑》《益州太守高頤碑》《蕩陰令張遷碑》《三公山碑》《冀州從事郭君碑》《郎中馬江碑》等約計二十種。《清史稿》評論王氏的校勘訓釋之作:“於古義之晦,於鈔之誤寫,校之妄改,皆一一正之。一字之證,博及萬卷,其精於校讎如此。”這顯然與王氏熟悉歷史文獻,以致於可順手拈來、廣征博引有直接關係。需要説明的是,王氏據以校勘的文獻依據,同時亦是他文本訓詁的文獻依據。

(二) 《管子》校勘的方法

唐尹知章《〈管子〉注》旨在注釋文本,不曾校正文本訛誤。明劉績《〈管子〉補注》雖亦以注釋為主,其間對於《管子》文本訛誤卻偶加釐正。因而,劉績可以説是《管子》文本校勘的始發韌者。受以注釋為主的研究旨趣的制約,文本校勘在《〈管子〉補注》中只占很小的比例,且其校勘方法易趨於簡單化。種種原因限制了文本校勘在劉氏那裏只能算是起步。其後趙用賢刊刻《管子》,針對其中訛誤多所糾正。但校勘之學並非趙氏專長,儘管他説“今按宋本更正比次,無下數千百餘處”(趙用賢《管子凡例》),事實上趙本《管子》仍有許多漏校、誤校者,甚至原文無誤而趙氏弄巧成拙將正確之文改為錯誤之文者。只是到清代,《管子》校勘才有了實質性的進展。確切地説,只是到了王念孫《〈管子〉雜志》的出現,《管子》校勘研究才有了質的改觀。這歸因於兩點: 一、 多樣的校勘方法;二、 深厚的音韻學、文字學和訓詁學知識。

從依據既存文獻進行比校的角度,王氏的校勘方法可分為三種。

1. 利用不同版本的《管子》相互對校,發現其文字相異之處並擇其文從字順的一方。如上所言,王念孫校勘《管子》,除選用趙本為底本外,還搜集了墨寶堂本和朱本,這為他在不同版本間進行對校提供了方便。分而論之: 一、 以朱本之確勘正趙本之誤。如趙本《版法》篇有:“頓卒怠倦以辱之,罰罪宥過以懲之,殺僇犯禁以振之。”在朱本《版法》中相應文句為:“頓卒怠倦以辱之,罰罪有過以懲之,殺僇犯禁以振之。”趙本中的“宥”在朱本中為“有”,兩相對校,王氏認為,這句話的意思大概是“怠倦者頓卒之,有過者罰罪之,犯禁者殺僇之”,趙本中“宥”字為“有”之誤。於是,王氏斷定趙本有誤,“當從朱本作‘有過’”。同篇趙本又有:“參於日月,佐於四時。”王氏對校後認為,“佐”字亦“當從朱本作‘伍’字”。二、 單以朱本之確勘正趙本之誤,這往往是在宋本訛同趙本的情況下進行。但當僅趙本有誤而宋本、朱本無誤時,則並舉正確的宋本、朱本共同勘正趙本之誤。如趙本《形勢》篇有:“蛟龍得水而神可立也,虎豹得幽而威可載也。”在宋本、朱本中相應文句為:“蛟龍得水而神可立也,虎豹托幽而威可載也。”前者的“得”字在後者中為“托”,兩相對校,王氏認為,“得幽”之“得”是“涉上句得字而誤”。於是,王氏斷定趙本有誤,“得幽當依明仿宋本(注: 即我們説的墨寶堂本)及朱東光本,作托幽”。同篇趙本又有:“邪氣入内,正色乃衰。”王氏對校後認為,“入”字“當依宋本朱本作襲”。如上文所言,趙本《管子》是在宋本基礎上加以校勘而成,因而當趙本有訛而宋本為確的現象發生,則意味着趙氏將本來正確的宋本文本改為了錯訛之文。

2. 利用其他文獻中所徵引的《管子》文句來勘正《管子》文本訛誤。類書是一種大型的資料性圖書,它輯録各種傳世文獻中的文句,分門别類地加以編纂,以供後人閲讀、檢索。那些早期出現的類書,其内容往往較多地保存着古籍原貌,因而在古籍輾轉鈔刻多有舛訛的情況下,其中的相關文句就成為校正後世文本訛誤的便捷工具。王氏校勘《管子》,主要以隋代《北堂書鈔》、唐代《藝文類聚》《初學記》、宋代《太平御覽》四部類書作為佐證。此外,其他較早出現的徵引《管子》文句的文獻如《〈文選〉注》《〈山海經〉注》等也是王氏進行校勘的重要佐證。如趙本《法法》篇有:“是故先王制軒冕,所以著貴賤,不求其美。設爵禄所以守其服,不求其觀也。”王氏認為,“‘足’與‘不求’文義正相承”,“所以”二字大概應作“足以”。但僅憑這樣的推斷還不足以下定論。他又梳理類書等其他典籍對《管子》相關文句的輯録:“《群書治要》及《藝文類聚》‘封爵部’、《太平御覽》‘封建部一’引此並作‘足以著貴賤’,‘足以守其服’,《文選羽獵賦注》引作‘足以章貴賤’。”由此王氏斷定趙本中“所以”二字是錯誤的,《管子》原初文本本應作“足以”。

3. 在《管子》自身文本中尋找足資勘正某文句訛誤的證據。大凡文章著作有統一的思想,有略具個性的用語習慣,有重複出現的詞句。王氏根據這一文本規律,便在前後文本中尋求足以勘正某處訛誤的内證。如趙本《法法》篇有:“號令必著明,賞罰必信密。”王氏審讀《管子》其他篇章,發現並没有作“信密”者,倒是“信必”二字時常出現。王氏説:“《八觀》篇曰:‘賞慶信必,則有功者勸。’《九守》篇曰:‘刑賞信必於耳目之所見。’《版法解》曰:‘無遺善,無隱奸,則刑賞信必。’”由此,他推斷趙本《法法》篇“信密”二字是“信必”之訛。再如趙本《大匡》篇有:“同甲十萬,車五千乘。”王引之根據《管子》一書中其他地方關於甲數與車數搭配比例的記載,推斷此處有誤。他説:“下文桓公築緣陵以封杞,予‘車百乘,甲一千’。築夷儀以封邢,予‘車百乘,卒千人’。又曰:‘大侯車二百乘,卒二千人。小侯車百乘,卒千人。’皆車一乘甲十人。此文‘車五千乘’,當云‘甲五萬’。今作‘十萬’者,因下文‘帶甲十萬’而誤也。……《霸形》篇云:‘車五百乘,卒五千人,以楚丘封衛。’是其證。”

當然,對校、他校、本校三種校勘方法並非彼此孤立,多數情況下是被王氏融合使用。而且,純粹利用文獻相互比校的對校、他校、本校,事實上僅是理論上的預設,因為任何文獻的運用必然伴隨着審度文義以最終確定文本正誤的艱難的推理過程。從這個意義上説,推理校勘才是最重要的校勘方法。作為一種最能體現學者學識素養的校勘方法,推理校勘不僅是文獻相互比校的基礎,其本身的運用也離不開文獻間的相互比校以資佐證。而王念孫尤其擅長理校,這得力於他深厚的音韻學、文字學和訓詁學功底。

王念孫采用的理校法,約略有以下幾種表現形式:

1. 從抄刻者因兩字形體相近而致誤的角度進行校勘。趙本《輕重甲》有:“桓公忽然作色。”王氏認為,“‘忽然’非作色之貌。‘忽然’當為‘忿然’。隸書‘忿’字或作‘忿’,形與‘忽’相近而誤。《晏子春秋·諫》篇曰:‘公忿然作色。’《莊子·天地》篇曰:‘為圃者忿然作色。’《齊策》曰:‘王忿然作色。’皆其證。”這是以二字的隸書形體相近可能傳抄致誤為切入點。趙本同篇有:“三月解,弓弩無匡者。”王引之説:“《説文》《玉篇》《廣韻》《集韻》皆無字。‘’當為‘匋’。篆書‘缶’字作‘’,‘去’字作‘’,二形相似。”這是以二字的篆書形體相近可能傳抄致誤為切入點。趙本《小問》有:“古之王者,其君豐,其臣教。”王引之曰:“‘教’當為‘殺’。‘殺’與‘豐’正相對。……‘殺’字或書作‘’,與‘教’相似而誤。”這是以一字楷書形體的另外一種寫法與某字形體相近可能傳抄致誤為切入點。趙本《八觀》篇有:“鄉毋長遊,里毋士舍,時無會同,喪蒸不聚,禁罰不嚴,則齒長輯睦,毋自生矣。”王念孫認為,這裏喪、蒸二字相聯,“文不相類”,斷定“蒸”字是“”字之誤。他説:“《周官·大司徒》‘四閭為族,使之相,所以教民睦也。’故喪不聚而民不輯睦。‘蒸’字本作,,俗書作‘’,二形相似而誤。”這是以推知原文本中存在俗書字體,傳抄者誤認作形體相近的另外一字而致誤為切入點。趙本《宙合》篇有:“其處大也不究,其入小也不塞。”王念孫認為,“究”當為“窕”。“窕”是不滿之意,“塞”是不容之意,這句話的意思是以小處大則窕,以大入小則塞,只有因物施宜,才可處大不窕,入小不塞。因而,“窕”誤為“究”,是“字之誤也”。“草書‘窕’字或作‘’,‘究’字或作‘’,二形相似,故‘窕’誤為‘究’”。這是以二字的草書形體相近可能傳抄致誤為切入點。當然,對於某些訛字,王氏也時常以“字之誤”統稱,而不辨其因何種字體形似而誤。如趙本《宙合》有:“深而迹,言明墨章書,道德有常,則後世人人循理而不迷。”王氏認為,這句話的意思大概是“君子之道德有常,如工之明其繩墨,章其規畫,則後人皆循其理而不迷也”。“墨與畫,所謂迹也。明墨章畫,所謂深而迹也。”“書”字應為“畫”字,於是説:“‘書’當為‘畫’字之誤也。”

2. 從抄刻者因涉上下文而致誤的角度進行校勘。趙本《七臣七主》篇有:“臣下振怒,不知所錯。”王引之説:“‘怒’當為‘恐’。此涉上文‘喜怒’而誤也。”趙本《大匡》篇有:“夷吾受之,則彼知能弱齊矣。夷吾不受,彼知其將反於齊也,必將殺之。”王念孫認為,“‘彼知能弱齊’,本作‘彼能弱齊’。‘彼’謂魯也。《小匡》篇作‘則魯能弱齊矣’,是其證。‘彼’下‘知’字,涉下文‘彼知’而衍。”

3. 從抄刻者因不明字義而致誤的角度進行校勘。趙本《大匡》篇有:“耕者農,農用力。”王念孫認為,此句多一“農”字。他説:“耕者農用力,此‘農’字非謂農夫。《廣雅》曰:‘農,勉也。’言耕者勉用力也。下文云‘耕者用力不農’,亦謂用力不勉也。《吕刑》曰:‘稷降播種,農殖嘉陵。’言勉殖嘉穀也。襄十三年《左傳》曰:‘君子上能而讓其下,小人農力以事其上。’言勉力以事其上也。後人不知‘農’訓為‘勉’,而誤以為農夫之農,故又加一農字,不知耕者即是農夫,無煩更言農也。”

4. 從抄刻者因據他書更改字句而致誤的角度進行校勘。趙本《大匡》篇有:“誅屨於徒人費。”王引之説:“‘徒人費’本作‘侍人費’。此後人據誤本《左傳》改之也。辯見《經義述聞》。”趙本《小匡》有:“以旦暮從事於田野。”王引之説:“‘旦暮’本作‘旦昔’,此後人據《齊語》改之也。不知《齊語》作‘旦莫’,《管子》自作‘旦昔’。上文言士,下文言工與商,皆云‘旦昔從事於此’,不應此處獨作‘旦暮’也。”

5. 從尹注推知被釋文本原貌的角度進行校勘。尹注雖倍受後人指責,但尹氏所據之本因較近於古本,其注解可能會保存更多的《管子》文本原貌的信息。因而,以尹注為切入點進行文本校勘,不失為《管子》校勘的捷徑。趙本《宙合》篇有:“是以古之士有意而未可陽也,故愁其治言,含愁而藏之也。”這裏,尹知章的注解是:“有意濟世,時亂方殷,未可明論。故曰理代之言(注: 即治世之言,此處避唐太宗、高宗諱),陰愁而藏之。”王念孫借尹知章“陰愁而藏之”的注解,推論説:“注言‘陰愁而藏之’,則正文‘含’字,當是‘侌’字之誤。‘侌’,古‘陰’字也。‘愁’與‘揫’同。《鄉飲酒義》:‘秋之為言愁也。’鄭注曰:‘愁讀為揫’。‘揫’,斂也。‘陰’與‘陽’正相反,故曰:‘有意而未可陽也,故揫其治言,陰揫而藏之也。’謂陰斂其治世之言而藏之也。下文‘沈抑以辟罰,静默以侔免’,正申‘陰揫而藏之’之義。”

6. 從文義不通推知文本有誤的角度進行校勘。趙本《心術上》有:“無形則無所位。”王引之曰:“‘位’二字,義不相屬,‘位’當為‘低’。‘低’,即‘抵啎’也。凡物之有所抵啎者,以其有形也。道無形則無所抵啎,故下文曰:‘無所低,故遍流萬物而不變也。’《史記·天官書》:‘其前抵者戰勝。’《漢書·天文志》‘抵’作‘低’。《漢書·食貨志》:‘封君皆氐首仰給焉。’晉灼曰:‘氐,音抵距之抵。’《史記·平準書》作‘低’。是‘抵’‘低’古字通。”趙本《七臣七主》篇有:“夫男不田,女不緇。”王引之説:“‘緇’字義不可通。……‘緇’當為績。‘男不田,女不績’,猶《揆度》篇之‘農不耕,女不織’也。”

7. 從文章修辭的角度進行校勘。或以是否押韻為切入點,如趙本《四稱》篇有:“不彌人争,唯趣人詔。湛湎於酒,行義不從。”王念孫説:“‘趣’讀為‘促’,‘詔’當為‘訟’,字之誤也。‘不彌人争,唯趣人訟’,意正相承。且‘訟’與‘從’為韻,若作‘詔’,則失其韻矣。”又如趙本《勢》篇有:“人既迷芒,必其將亡之道。”王引之説:“‘之道’二字,因注而衍。‘人既迷芒,必其將亡。’皆以四字為句。且‘芒’與‘亡’為韻也。若增‘之道’二字,則亂其文義,而又失其韻矣。”或以是否“相對為文”為切入點,如趙本《明法解》篇有:“明主者,上之所以一民使下也。私術者,下之所以侵上亂主也。”王念孫説:“‘明主’當為‘明法’。‘明法’與‘私術’,相對為文。下文‘法廢而私行’,即承此‘法’字而言。”又如趙本《輕重乙》篇有:“十倍而不足,或五分而有餘者。”王念孫説:“‘十倍’上亦當有‘或’字,與下句對文。”

8. 從抄刻者不識古字而誤改的角度進行校勘。趙本《形勢》篇有:“莫知其釋之。”王念孫説:“‘釋’作‘澤’,古字假借也。今本作‘釋’者,後人不識古字而改之。”趙本同篇又有:“其功逆天者,天違之。”王念孫説:“宋本‘違’作‘圍’,古字假借也。‘違’之通作‘圍’,猶‘圍’之通作‘違’耳。今本作‘違’者,亦後人不識古字而改之。”趙本《七法》篇有:“不明於則而欲出號令,猶立朝夕於運鈞之上,檐竿而欲定其末。”王引之認為,這裏的“檐”當是“”的誤字,而“”是古代的“摇”字。這句話的意思是“鈞運則不能定朝夕,竿摇則不能定其末”。由於“”與“檐”字形相近,“世人多見‘檐’,少見‘’,故‘’誤為‘檐’。”

9.從“聲之誤”的角度進行校勘。趙本《小匡》篇有:“徐開封處衛。”王念孫説:“‘徐’當為‘衛’字,字之誤也。‘開封’當為‘開方’,聲之誤也。開方,衛人也,故曰‘衛開方’。”趙本《心術上》有:“夫正人無求之也,故能虚。”王念孫認為,此句“本作‘夫聖人無求也,故能虚’。今本‘聖人’作‘正人’,聲之誤也。‘無求’下有‘之’字,乃涉上文‘求之’而衍。”*上文為“智乎,智乎,投之海外無自奪,求之者不得處之者”。

(三) 《管子》校勘統計

王氏《〈管子〉雜志》共有校釋條目640餘條。每條先列待釋之文或待校之文,然後再對其加以訓釋或校勘。如果對内含校勘的雜誌分别加以統計,以脱、衍、倒、訛四種不同的誤文作為統計的内容*一條雜誌中,出現一處脱文統計為數字“1”,出現兩處或兩處以上的脱文,仍統計為數字“1”。其餘衍文、訛文、倒文的統計方法相同。,王氏共校勘趙本《管子》脱文約61處,衍文約118處,訛文約364處,倒文約25處,涉及文章68篇。

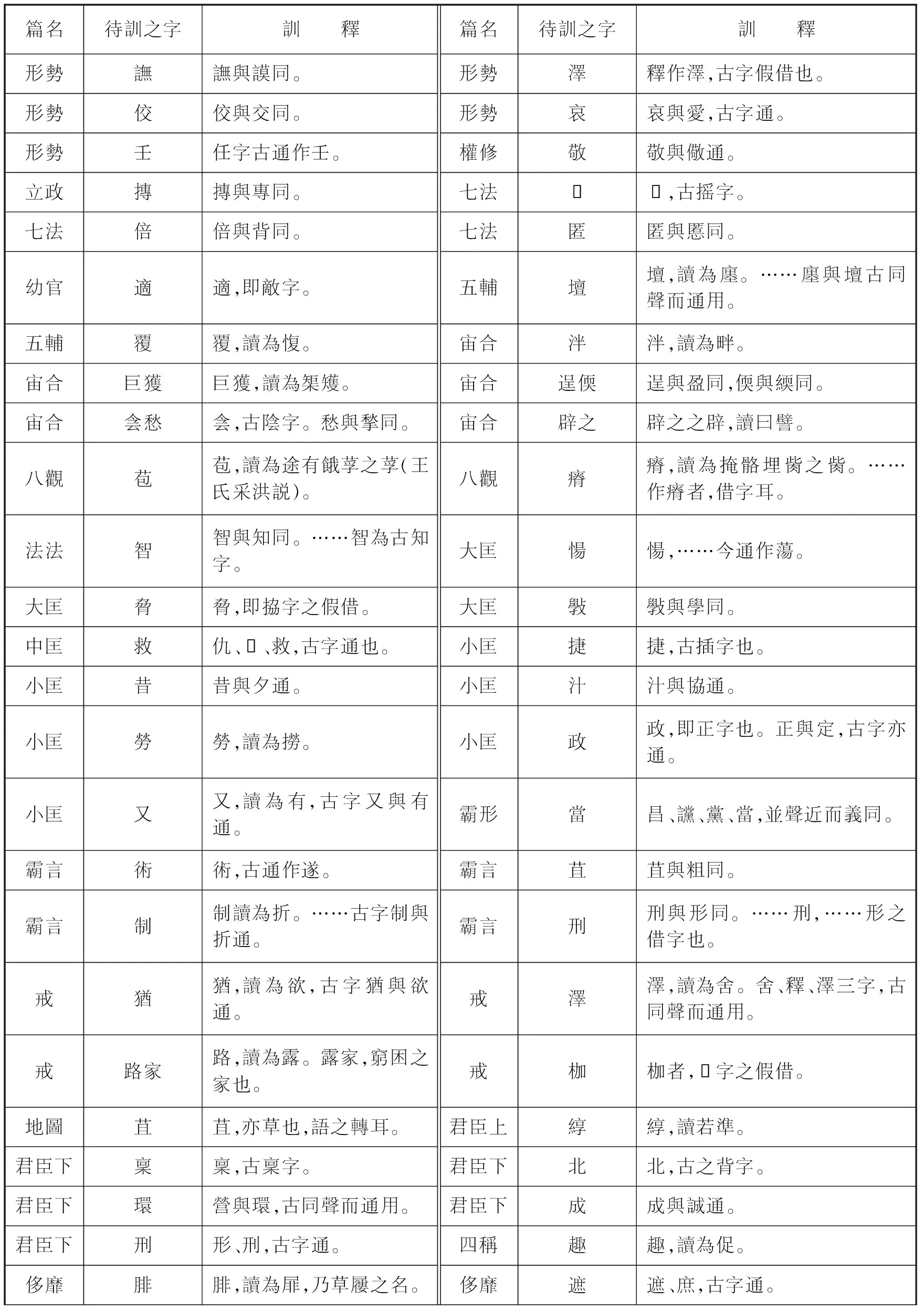

篇名脱文衍文訛文倒文篇名脱文衍文訛文倒文牧民1形勢1112權修121立政25乘馬219七法25版法151幼官1101幼官圖1五輔3宙合6142樞言421八觀3法禁31重令13法法157兵法4大匡89中匡2小匡37291霸形1霸言8問13戒1451地圖參患制分1君臣上13君臣下310小稱236四稱4侈靡5121心術上566心術下111

續 表

三、 《管子》文本訓釋

與王念孫同時的另一位學者段玉裁説:“校勘定是非最難。是非有二,曰底本之是非,曰立説之是非。……何謂底本?著書者稿本是也;何謂立説?著書者所言之義理是也。……不先正底本,則多誣古人;不斷其立説之是非,則多誤今人。”(段玉裁《經韻樓集》卷十二《與諸同志書論校書之難》)其中,定“底本之是非”即是校勘,定“立説之是非”即是裁度古人通過文本所表達的思想。要對古人思想做出合理地裁度,除了校勘這一基礎性工作外,一個關鍵的環節是對原始文本的字詞做出正確的訓詁。

(一) 《管子》訓詁的方法

1. “就古音以求古義”。王念孫精於訓詁之道。他在訓詁方面最突出的成就是提出了因聲求義的訓詁方法。其《廣雅疏正自叙》説:“竊以為訓詁之旨,本於聲音。故有聲同字異,聲近義同,雖或類聚群分,實亦同條共貫。譬如振裘必提其領,舉網必挈其綱。故曰本立而道生,知天下之至嘖而不亂也。此之不寤,則有字别為音,音别為義,或望文虚造而違古義,或墨守成訓而尟會通。易簡之理既失而大道多歧矣。今則就古音以求古義,引申觸類,不限形體。”王氏這句話説出了先民運用語言表情達意時的一個客觀規律,即古代人們常常是存語義於語音,這也就是説,語音相同或相近的兩個字,其承載的語義往往也相同或至少有一定的聯繫。循此,若是知道了一個字的古音,即使不知道它的古義,也可以借助一個與它發音相同或相近的古字的意義,去推知它的字義。“夫訓詁之要在聲音不在文字,聲之相同相近者,義每不甚相遠。”(王引之《經義述聞》)“就古音以求古義”訓詁方法的提出,是王氏對大量古典文獻做長期小學研究的結果。他將古書舊義條分縷析,歸納類比,最後發現了聲義相通的語言規律。

在《〈管子〉雜志》中,他多次運用這一語言規律,對《管子》文本作出訓釋。趙本《霸言》篇有“小國得之也以制節,其失之也以離强。”王引之認為,這裏的“制”字古音“折”,而“折”是“卑詘相下”之意,所以“制節”並非如尹知章所言“制度合節”。他説:“‘制’讀為‘折’。《廣雅》曰:‘制,折也。’‘折’之為言卑詘相下也。《廣雅》曰:‘折,下也。’又曰:‘折,詘曲也。’詘曲,折也。折節者,卑詘其節以事强大之國,下文曰‘折節事强以避罪,小國之形也’是也。古字‘制’與‘折’通。離强者,謂不肯附於强大之國也。”趙本《君臣下》篇有:“兼上下以環其私,爵制而不可加,則為人上者危矣。”王念孫認為,這裏的“環”字與“營”字古音同,所以兩者義同,“環其私”即營其私。他説:“‘環’之言‘營’也,謂兼上下以營其私也。‘營’與‘環’古同聲而通用。《韓子·五蠹》篇曰:‘古者蒼頡之作書也,自環者謂之私。’《説文》‘厶’字解,引作自營為厶。《韓子·人主》篇曰:‘當途之臣,得勢擅事,以環其私。’謂其自營其私也。”趙本《侈靡》有:“不欲强能不服,智而不牧。”王引之認為,這裏的“能”字與“而”字“古聲相近,故字亦相通”。“强能不服”,即是“强而不服於上也”;“智而不牧”,即是“智而不受治於上也”。“古書多以‘能’‘而’互用。”趙本《水地》篇有:“夫玉鄰以理者,知也。”王引之認為,“鄰”與“栗”係“一聲之轉”,二者音近。他引古注對“栗”、“鄰”的釋義説:“《聘義》曰:‘縝密以栗,知也。’鄭注: 栗,堅貌。《荀子·法行》篇曰:‘縝栗而理,知也。’……《爾雅》釋竹類曰:‘鄰,堅中。’郭注曰:‘其中實’。”“堅”即“中實”,這也就是説“鄰”“栗”二義相去不遠。基於此,王氏認為尹知章把“鄰”釋為“近”是不正確的。又如趙本《國蓄》篇有:“故人君御穀物之秩相勝。”王念孫説:“‘秩’讀為‘迭’。‘迭’,更也。穀貴則物賤,穀賤則物貴,是穀與物更相勝也。《集韻》:‘秩、迭,並徒結切。’聲相同,故字相通。”

對於王念孫“就古音以求古義”的訓詁方法,其子王引之在《經義述聞》中多次申述:“夫古字通用,存乎聲音。今之學者不求諸聲而但求諸形,固宜其説之多謬也。”“故凡字之相通,皆由於聲之相近。不求諸聲而求諸字則窒矣。”“古者聲隨義轉,聲相近者,義亦相借。”因而,“就古音以求古義”訓詁方法的另一種表現形式,就是通過揭示原文存在假借現象來進行。

對此,王引之引述其父王念孫的話説:“訓詁之指,存乎聲音。字之聲同聲近者,經傳往往假借,學者以聲求義,破其假借之字而讀以本字,則涣然冰釋。如其假借之字而强為之解,則詰屈為病矣。”(王引之《經義述聞序》)趙本《大匡》篇有:“使公子彭生乘魯侯,脅之。公薨於車。”王引之説:“彭生之殺魯侯,固由斷其脅骨,然‘脅之’之‘脅’,則非謂脅骨也。‘脅’即‘拹’字之假借。《説文》曰:‘拹,摺也。一曰拉也。’摺,敗也。拉,摧也。摧,折也。《玉篇》:‘拹,音吕闔虚業二切。’虚業切之音,正與脅同。故借‘脅’為‘拹’。莊元年《公羊傳》説此事曰:‘拹幹而殺之。’何注曰:‘拹,折聲也。以手拹折其幹。’《釋文》:‘拹,本又作搚,亦作拉。’然而‘脅之’者,以手摧折之也。若以為胷脅之脅,則當云折其脅,不得云‘脅之’矣。今使人折人之首而曰‘首之’,折人之足而曰‘足之’,其可通乎?”趙本《八觀》篇有:“稼亡三之一,而非有故蓋積也,則道有捐(注:“捐”,趙誤刊為“損”,此處王氏已更正)瘠矣。”王念孫認為,這裏的“瘠”應讀為“掩骼埋胔之‘胔’”,“作‘瘠’者,借字耳。”根據“露骨曰骼,有肉曰胔”的故訓,此處“道有捐瘠”正與上文“衆有遺苞”同意。趙本《大匡》篇有:“吾君惕,其智多誨。姑少胥,其自反(注:“反”,趙誤刊為“及”,此處王氏已更正)也。”王引之説:“‘智’與‘知’同,‘誨’與‘悔’同。……管仲言吾君之為人惕,及自知其過,則必多悔,悔則能自反。故曰:‘姑少胥,其自反也。’”

有時,王氏也通過辨識古字的方式來進行訓釋。趙本《小匡》篇有:“無奪民時,則百姓富。犧牲不勞,則牛馬育。”王念孫認為,這裏的“勞”字是“撈”的古字,意為“妄取”,並非如尹知章所言“過用謂之勞”。他説:“‘勞’讀為‘撈’。《方言》曰:‘撈,取也。’古無‘撈’字,借‘勞’為之。《齊語》作‘犧牲不略,則牛羊遂’。韋注曰:‘略,奪也。’‘略’與‘勞’一聲之轉,皆謂奪取也。‘無奪民時’,不輕用民也。‘犧牲不勞’,不妄取於民也。今俗語猶謂略取人物曰‘撈’矣。”趙本《中匡》篇有:“公曰:‘吾欲誅大國之不道者可乎?’對曰:‘安卿大夫之家,而後可以危救敵之國。’”尹知章對此注曰:“卿大夫家安則大臣盡力,故以危救敵之國。”王引之認為尹氏訓“救”為救助不正確,他從“救”、“仇”、“”古字相通的角度,訓“救”為“仇敵”之“仇”:“‘救敵’與‘仇敵’同。《集韻》:‘仇,讐也。一曰匹也,或作。’《方言》:‘,仇也。’郭璞曰:‘謂怨,仇也。’《太元内初一》:‘謹於。’范望曰:‘,匹也。’《釋文》曰:‘與妃同。音仇,一作救。救即妃仇,而又作救。’是‘仇’‘’‘救’古字通也。‘救’即‘仇敵’之‘仇’,非‘救助’之‘救’。《小問》篇作‘先定卿大夫之家,然後可以危鄰之敵國’,是其證。”

以“就古音以求古義”的訓詁方法作為切入點對《管子》展開訓釋,其角度是多方面的。某些訓詁方式,如通過指出古今字的方式進行訓釋,雖不能直接納入聲訓,但與聲訓多少有些聯繫。在這裏,我們把它們一同找出制成下表。

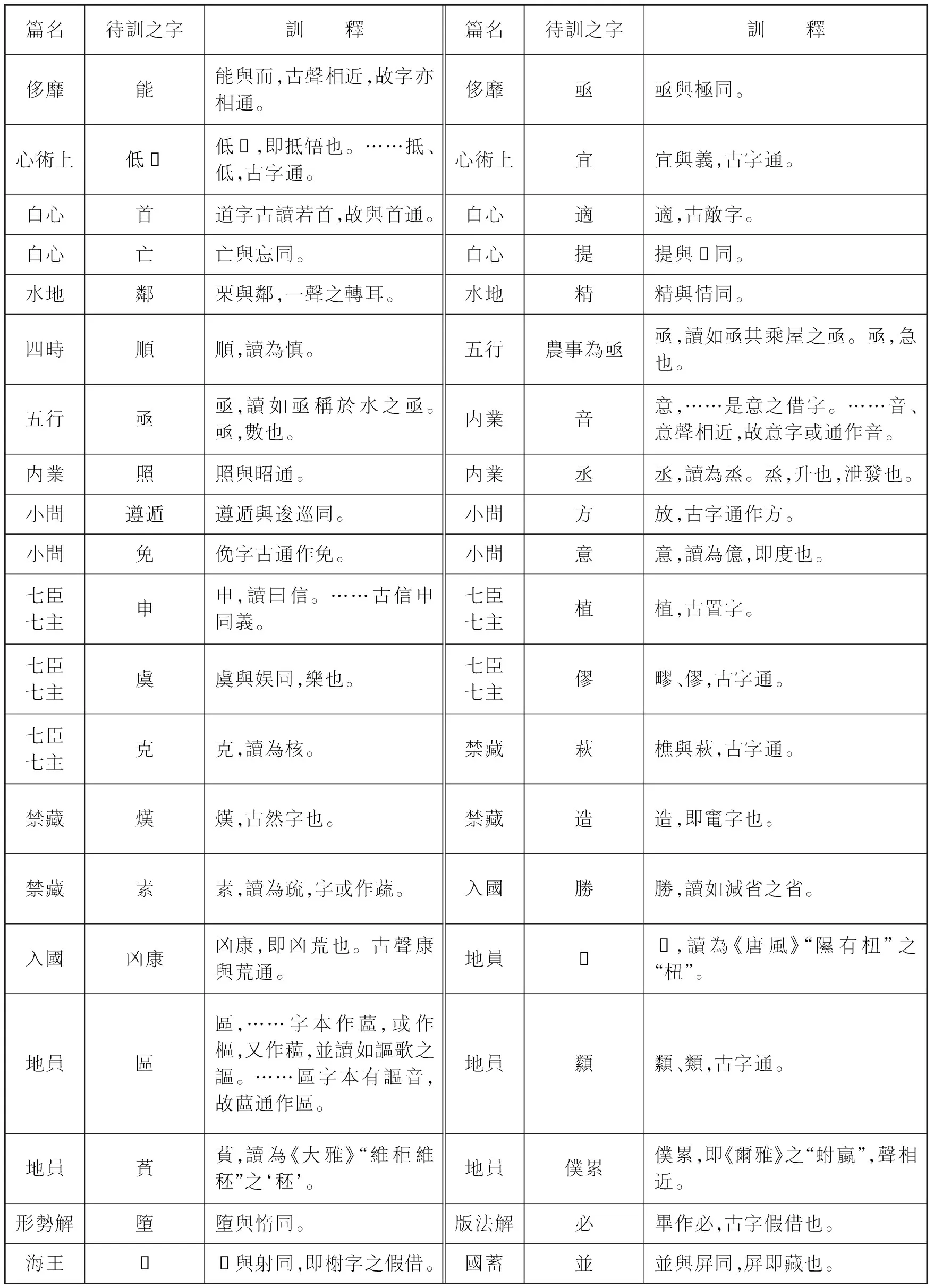

篇名待訓之字訓 釋篇名待訓之字訓 釋形勢譕譕與謨同。形勢澤釋作澤,古字假借也。形勢佼佼與交同。形勢哀哀與愛,古字通。形勢壬任字古通作壬。權修敬敬與儆通。立政摶摶與專同。七法,古摇字。七法倍倍與背同。七法匿匿與慝同。幼官適適,即敵字。五輔壇壇,讀為廛。……廛與壇古同聲而通用。五輔覆覆,讀為愎。宙合泮泮,讀為畔。宙合巨獲巨獲,讀為榘矱。宙合逞偄逞與盈同,偄與緛同。宙合侌愁侌,古陰字。愁與揫同。宙合辟之辟之之辟,讀曰譬。八觀苞苞,讀為途有餓莩之莩(王氏采洪説)。八觀瘠瘠,讀為掩骼埋胔之胔。……作瘠者,借字耳。法法智智與知同。……智為古知字。大匡愓愓,……今通作蕩。大匡脅脅,即拹字之假借。大匡斅斅與學同。中匡救仇、、救,古字通也。小匡捷捷,古插字也。小匡昔昔與夕通。小匡汁汁與協通。小匡勞勞,讀為撈。小匡政政,即正字也。正與定,古字亦通。小匡又又,讀為有,古字又與有通。霸形當昌、讜、黨、當,並聲近而義同。霸言術術,古通作遂。霸言苴苴與粗同。霸言制制讀為折。……古字制與折通。霸言刑刑與形同。……刑,……形之借字也。戒猶猶,讀為欲,古字猶與欲通。戒澤澤,讀為舍。舍、釋、澤三字,古同聲而通用。戒路家路,讀為露。露家,窮困之家也。戒枷枷者,字之假借。地圖苴苴,亦草也,語之轉耳。君臣上綧綧,讀若準。君臣下稟稟,古稟字。君臣下北北,古之背字。君臣下環營與環,古同聲而通用。君臣下成成與誠通。君臣下刑形、刑,古字通。四稱趣趣,讀為促。侈靡腓腓,讀為屝,乃草屨之名。侈靡遮遮、庶,古字通。

續 表

續 表

2. 其他訓釋方法的運用。除運用“就古音以求古義”的訓詁方法,王氏常用的訓詁方法還有: (1) 借助古代辭書如《爾雅》《説文解字》《廣雅》《方言》《釋名》《集韻》《玉篇》《一切經音義》等工具書以釋義。(2) 借助古籍中的舊注以釋義。(3) 借助出現同樣字句的意義相對明了的其他文獻以釋義。(4) 借助對文或上下文以釋義。

在具體的訓釋過程中,以上方法常常被混合使用。如《管子·五輔》有:“大夫任官辯事,官長任事守職,士修身功材。”王氏對“辯事”“功材”的訓釋過程為:“辯,治也。昭元年《左傳》曰:‘主齊盟者,誰能辯焉是也?’功,成也,謂修身成材也。《爾雅》曰;‘功,成也。’《大戴禮·盛德》篇曰:‘能成德法者為有功。’《周官槀人》:‘乃入功於司弓矢及繕人。’鄭注曰:‘功,成也。’《莊子·天道》篇曰:‘帝王無為而天下功。’言無為而天下成也。《荀子·富國》篇曰:‘百姓之力,待之而後功。’言待之而後成也。‘修身功材’與‘任官辯事’、‘任事守職’皆相對為文。是‘功’為‘成’也。”

以上我們對王氏父子的《管子》校勘和《管子》訓釋分别作了分析論述。事實上,訓釋需要以校勘為基礎,而校勘也需要在訓釋的幫助下才更具有説服力。校勘和訓釋之間是相互為用、相互為對方提供論斷説服力的關係。因而,二者經常是你中有我、我中有你,難以截然分開。上述對校勘與訓釋作一先一後的分别討論,僅是為了行文叙述的方便。

(二) 對前人注解多有批判

在王念孫之前,對《管子》文本作注解的學者主要是尹知章和劉績。文本訓釋既然是《〈管子〉雜志》的一個主要内容,則王氏難免要對尹、劉二注的不妥之處加以指摘。在640餘條《管子》雜志中,約計300條雜誌提及了尹注。其中,除40餘條雜誌是把尹注作為文本校勘的佐證而未對其注釋内容作評價外,剩下的250餘條雜誌都内含對尹注的否定。《〈管子〉雜志》約有40餘處雜誌提及劉注,其中對劉注作出肯定的計30餘處。兩相對比,尹注、劉注在王氏的眼中孰優孰劣便顯而易見了。

翻開《〈管子〉雜志》,隨處可見王氏對尹注的斷語:“尹注……失之”,“尹注非”,“尹注……非是”,“尹注……非也”,“注非”,“尹注……誤也”,“尹訓……非是”,“尹讀……非是”,“尹曲為之説,非也”,“尹注甚謬”,“尹説甚迂”,“尹注……失之”,“尹注不足辯”,“尹注皆謬”,“尹説非也”,“尹注未了”,“尹氏不察……謬矣”,“尹解……甚謬”,“尹不審文義而為之作注,失之”,“尹説大謬”,“尹注皆未考”,“尹説殊不可解”,“尹注及句讀皆非”,“尹氏不能釐正……既不合語意,又於古訓無征,斯為謬矣”……那麽,在王念孫看來,究竟是什麽原因使尹注如此得錯誤連篇呢?

《〈管子〉雜志·序》説:“《管子》書……中多古字古義,而流傳既久,訛誤滋多。自唐尹知章作注,已據訛誤之本,强為解釋,動輒抵牾。”王氏認為,尹注多誤源自兩個方面的原因。一是“據訛誤之本”,二是“强為解釋,動輒抵牾”。前者是批評尹氏不明文本校勘的重要性,不知校勘是訓詁的首要任務;後者是批評尹氏不明訓詁之道。可以説,這兩點恰到好處地指出了尹氏在注釋《管子》中存在的嚴重不足。

尹知章《〈管子〉注》約計4600條隨文注釋,屬於文本校勘的記録不足十處。值得我們注意的是,尹氏在隨文注釋時也曾提到與其注釋文本版本不同的“他本”(見《乘馬》篇、《樞言》篇),可惜没有作出孰是孰非的判斷,版本之間的文字差異並未引起尹氏的重視。這些均説明尹氏的版本意識薄弱。尹氏生活於唐前期,他所據以注釋的《管子》文本當然屬於較早的版本,然而這距西漢劉向校定《管子》的時代畢竟已過去七百多年,其間不知經過多少次傳抄才輾轉至尹氏之手。七百年後尹氏為其作注,文本訛誤可想而知。依據了一個多有訛誤的文本,無論如何也難以揭示《管子》文章的真意。兹舉一例説明。《管子·大匡》有:“桓公踐位。魯伐齊,納公子糾而不能。桓公二年踐位,召管仲。管仲至。”此句中“踐位”出現兩次,第二次顯係衍文。尹氏没有審度上下文,把它視為文中應有之辭,於“桓公二年踐位”隨文注曰:“入國二年,方得踐位。”對此,王念孫説:“桓公踐位,已見上文。此自謂桓公二年召管耳。‘踐位’二字,乃涉上文而衍。尹氏不察,而云‘入國二年,方得踐位’。謬矣。”

尹知章除了不明白注釋研究的首要任務是要對文本進行校勘外,在訓詁方法上也顯示出不足。通觀4600條隨文注釋,我們似乎總結不出尹氏清晰可見的訓詁線索。面對《管子》文本,無論是字、詞或是語句,他往往直釋其義。《管子·大匡》有:“臣聞齊君惕而亟驕,雖得賢,庸必能用之乎?及齊君之能用之也,管子之事濟也。”尹氏隨文注釋説:“及,猶就也。就令能用之,管子之事必濟也。”王念孫認為訓“及”為“就”是錯誤的。他説:“尹未曉‘及’字之義。及,猶若也。言若齊君能用之,則管子之事必濟也。”他引《樂記》《中庸》《老子》中有“及”字且可釋為“若”的相近的句式為證:“《樂記》曰:‘樂極則憂,禮粗則偏矣。及夫敦樂而無憂,禮備而不偏者,其唯大聖乎?’及夫,若夫也。《中庸》曰:‘今夫天,斯昭昭之多。及其無窮也,日月星辰系焉,萬物覆焉。’及其,若其也。《老子》曰:‘吾所以有大患者,為吾有身,及吾無身,吾有何患?’言若吾無身也。又曰:‘取天下常以無事,及其有事,不足以取天下。’言若其有事也。”《管子·君臣下》有:“為人君者,倍道棄法而好行私,謂之亂。為人臣者,變故易常而巧官以諂上,謂之騰。亂至則虐,騰至則北。”尹氏對“騰至則北”隨文注釋説:“騰至則摧,故敗降北。”這裏,尹氏把“北”釋為“敗北”。若依尹氏,“騰至則北”就只能釋為:“變故易常而巧官以諂上”之人敗北。尹注雖有一定的訓詁根據,但我們卻覺得這種解釋與文章原義有所隔閡。事實上,此處的“北”字是古“背”字。王引之説:“‘北’與‘背’同,言不忠之臣,必背其君也。”並引證其他文獻:“《説文》曰:‘北,乖也。從二人相背。’韋注《吴語》曰:‘北,古之背字。’《齊策》曰:‘食人炊骨,士無反北之心。’‘反北’即‘反背’。”《管子·大匡》有:“令晏子進貴人之子,出不仕,處不華,而友有少長,為上舉……貴人子處華,下交,好飲食,行此三者,有罪無赦。”尹氏於“華下”、“飲食”隨文注釋説;“處華屋之下則淫泆。”“重交好則挾朋黨,嗜飲食則道情薄。”王念孫認為,尹氏没有正確地為原文點讀。按尹氏,是“‘處華下’為句,‘交好’為句,‘飲食’為句。”相反,劉績的補注是正確的:“劉曰:‘處華’為句,對上‘處不華’。‘下交’為句,謂以貴陵人,使友居下也。對上‘友有少長’。‘好飲食’為句。念孫案: 劉説是。”由上可見,不管王氏對原文有怎樣的訓釋結果,他的訓詁過程總是有迹可尋。他或推敲古字,或審度語境,或引征文獻,無一不言之有據,有條不紊。訓詁方法上的欠缺,正是尹知章《〈管子〉注》為後人所詬的根源。

然而,這是否可以説尹知章《〈管子〉注》完全没有科學訓詁的例證呢?當然不是。事實上,尹氏有時也指出《管子》文本中存在的古字。如《管子·宙合》有:“天淯陽,無計量。”尹氏首先指出,此處的“淯”是古“育”字,並以此對句子作出解釋:“天以陽氣育生萬物,物生不可計量。”尹氏的訓釋無疑是正確的。《管子·七臣七主》有:“夫矩不正不可以求方,繩不信不可以求直。”尹氏在“信”字下隨文注釋:“音申。”雖然尹氏没有進一步解釋“信”字“音申”有什麽意義内涵,但我們完全能明白尹氏之意,即拉直之意。由此可以看出,尹注偶爾也會與“就古音以求古義”的訓詁方法相暗合。但這也許僅是巧合,因為類似這樣正確的訓詁少之又少,根本不足以讓人把尹氏《〈管子〉注》和科學的訓詁方法聯繫起來。

就《〈管子〉雜志》提及的40多條劉績補注來看,其優於尹氏訓詁的地方是很明顯的。這主要表現在劉績首先將《管子》文本的錯訛之處自覺地進行了校勘。40多條補注中,絶大多數内含對《管子》文本的校勘,而從王氏予以肯定的30多條劉注來看,其中20多條正是這部分内含有文本校勘的補注。一方面,這説明劉氏已認識到校勘之於訓詁的重要性;另一方面,也説明了劉氏補注之所以贏得後人的認可,與他遵循了正確訓詁程式有直接關係。而從《管子》學史的角度看,由尹知章《〈管子〉注》不講究文本校勘,到劉績《〈管子〉補注》認識到校勘的重要性,再到王念孫《〈管子〉雜志》把校勘作為訓詁的一個重要内容,正是其自身歷史衍進的表現。

(三) 對時人成果的汲取與切磋

在《〈管子〉雜志》付梓之前,已有洪氏《〈管子〉義證》刊行。在《〈管子〉雜志》中,王氏對洪氏、孫氏二人之説多有汲取。主要采用了四種方式:

1. 直接采用孫、洪二説。王氏直接援引孫、洪二説,自己不作任何案語。大概是孫、洪二人已將自己的意見表達得很清楚,無須贅述。如《管子·權修》有:“婦言人事。”王氏在《〈管子〉雜志》中寫道:“洪曰: 當作‘婦人言事’。尹注非。”《管子·立政》有:“不救於火。”王氏寫道:“孫曰:‘救’當作‘敬’。下文‘修火憲,敬山澤’,其證也。‘敬’與‘儆’通。言山澤無焚萊之禁,則草木不殖成。”這種情況下,王氏也偶對孫、洪二説加以適當删節。如上引洪説,在《〈管子〉義證》中於“婦人言事”後還有“《君臣上》篇:‘主德不立,則婦人能食其意。’又云:‘婦人嬖寵假於男之知以援外權。’其證也。尹注非”云云,王氏盡删。

2. 在孫、洪二説基礎上加以增論。有時候,王氏認可孫、洪二説,但若僅止於此似覺意猶未盡,於是又從其他角度加以論説。如《管子·小匡》有:“夫鮑叔之忍不僇賢人。”對此,洪氏《〈管子〉義證》説:“尹注言‘多所容忍必不僇賢人’,其義甚迂。《左氏正義》引作‘鮑叔之不忍僇賢人。其知,知稱賢以自成也。’義勝於今本。下句上‘知’字音智,下‘知’字如字。今本删一‘知’字,俱誤。”對此,王氏在《〈管子〉雜志》中首先肯定洪説:“《左傳正義》引作‘鮑叔之不忍戮賢人,其知,知稱賢以自成也。’洪云: 《正義》所引是。”但又覺得洪氏之論有未盡之處,於是緊接着説:“念孫案:‘夫鮑叔之不忍僇賢人’,語意未了。當作‘夫鮑叔之仁,不忍僇賢人。其智,知稱賢以自成也。’‘仁’與‘智’正相對。《正義》所引脱‘仁’字。尹本則大誤矣,尹注亦非。”此種情況下,王氏的增論便不是可有可無了。與孫氏、洪氏相比,王氏在校釋《管子》中往往提供給我們許多更全面、更深入地瞭解文本甚至文本之外的信息。《管子·五行》有:“昔黄帝以其緩急,作五聲以政五鐘。”對此,孫氏認為,“《北堂書鈔》一百八引‘作’下有‘立’字,‘政’作‘正’。以下文‘作立五行以正天時’句證之,《書鈔》所引本是。”(《〈管子〉義證》)面對孫説,王氏首先是肯定。《〈管子〉雜志》説:“孫云: 《北堂書鈔》一百八引作‘作立五聲以正五鐘’,以下文作‘立五行以正天時’句證之,《書鈔》所引本是。”但此句“作”字應怎樣訓釋,為什麽該句脱一“立”字,孫氏没有解釋,而以上問題是否能講清楚,卻關係到該論斷是否具有堅實的説服力。於是,王氏在孫氏的基礎上加以增論:“念孫案: 今本無‘立’字者,後人不曉文義而删之也。‘作立’者,始立也。《魯頌駉》篇《傳》曰:‘作,始也。’《皋陶謨》:‘烝民乃粒,萬邦作乂。’‘作’與‘乃’相對為文。謂萬邦始乂也。《禹貢》:‘萊夷作牧。’謂萊夷水始放牧也。‘沱潜既道,云土夢作乂。’‘作’與‘既’相對為文,謂云土夢始乂也。此言‘作立五聲’,亦謂始立五聲也。後人不知‘作’之訓為‘始’,而誤以為‘造作’之‘作’,則‘作立’二字,義不可通,故删去‘立’字耳。據尹注,云‘調政治之緩急,作五聲也。’但言‘作’而不言‘立’,則所見本已删去‘立’字,獨賴有《北堂書鈔》所引及下文‘作立五行’之語,可以考見原文。而《太平御覽·樂部》十三所引,並删去下文‘立’字。總由不知‘作’之訓為‘始’,故紛紛妄删耳。”王氏首先徵引《詩經》《尚書》中的故訓及有關文句,多角度證明這個一般人難以解釋的“作”字,是“始”的意思。“作”義既明,“作立五聲”的解釋也就通暢無礙了。“作立五聲”的解釋通暢無礙,一方面可以反證“作”的訓釋無誤,另一方面又可進一步推知原文脱一“立”字,正是由於不解“作”字的緣故。但王氏又不止於此。在此基礎上,他提及《太平御覽》,認為其《樂部》徵引該文亦脱“立”字,也是由於徵引之人不明“作”字之義所致;而根據尹知章舊注,其釋文中未出現與“立”字相關的内容,説明尹氏據以注釋的文本也已經脱一“立”字。這種注重多方搜集論證資料,喜歡尋根究源並作大膽推論的校釋特徵,正是王念孫《〈管子〉雜志》的一貫風格。而此又是孫氏、洪氏在校勘《管子》中所不及的。

3. 以“孫説同”、“洪説同”的方式以佐己説。若己説與孫説、洪説基本相同,則先陳述己説,後綴以“孫説同”或“洪説同”三字作為己説的另一佐證,不再援引孫、洪二人的具體案語。如《管子·立政》有:“刑餘戮民,不敢服絻。”王氏寫道:“念孫案: 刑餘戮民,不得與四民同服,非但不敢服絻而已。一本‘絻’作‘絲’,是也。《春秋繁露》作‘刑餘戮民,不敢服絲元纁’,是其證。古者爵弁服元衣纁裳,皆以絲為之。洪説同。”我們再看一下洪氏相應詞句的校釋:“頤煊案: 舊校*指尹知章注。云:‘一本作絲’。《服制》篇作‘不敢服絲元纁’。别本‘絲’字是。”二人見解大同小異,對洪説加以復述便没有了必要。

4. 借鑒他説,對自己不妥的説法及時更正。王念孫曾將《〈管子〉雜志》的初稿交於孫星衍與洪頤煊,洪氏據此成《〈管子〉義證》,因而《〈管子〉義證》保留了王氏《〈管子〉雜志》初稿的一些舊貌。將《〈管子〉義證》中保留的王氏初稿和王氏《〈管子〉雜志》的定稿相比,我們發現個别條目的内容前後有變動。由於該條目變更後的校釋内容與洪説相近,可推斷是王氏借鑒了洪説的結果。在《〈管子〉義證》中,《任法》“聖君失度量”條目下有王氏和洪氏的案語:“念孫案:‘失’當為‘矢’。矢,陳也。‘矢度量,置儀法’相對為文。尹、劉二説皆非是。”“頤煊案: 《藝文類聚》五十二,《太平御覽》六百二十四,引俱作‘設度量’。‘失’即‘設’字之壞。”王氏認為“失”為“矢”之誤,而洪氏認為“失”為“設”之誤,兩人意見不統一。至《〈管子〉雜志》定稿,我們看到王氏的校釋發生了變化:“洪云: 《藝文類聚》五十二,《太平御覽》六百二十四,引此俱作‘設度量’。‘失’即‘設’字之壞。尹注非。念孫案:‘設’與‘失’,聲之誤也。‘置儀’、‘設法’,上文凡兩見。”在這裏,王氏已不再認為“失”字為“矢”字之誤,而是認為“失”字是“設”字之誤,並且推論“設”誤為“失”,是由於聲音相近而輾轉致誤的緣故。王氏借鑒洪説以修正自己之前觀點的迹象,是很明顯的。

四、 《〈管子〉雜志》的校釋特點與學史評價

在《管子》學史上,洪頤煊、王念孫是繼張嵲、劉績、趙用賢之後對《管子》作出校勘的兩位學者。前三位學者的校勘或寓校於刊刻,或寓校於注釋,均不是專門的校勘研究。而洪氏《〈管子〉義證》、王氏《〈管子〉雜志》則是以校勘文本作為主要的研究内容。相比之下,王氏校勘手法多種多樣,具有集大成性質;且“一字之證,博及萬卷”(《清史稿·王念孫傳》),讀之令人不得不掩卷折服。這是包括洪頤煊等人難以頡頏的。從《管子》文本訓詁來看,《〈管子〉雜志》突出的特點是寓訓於校,把訓詁奠立在堅實的校勘之上。雖然明劉績已有此種訓釋方法的嘗試,洪氏《〈管子〉義證》亦曾大量運用,但遠未及王氏運用得靈活自如、應手得心。王氏以“就古音以求古義”的訓詁理論為工具,對《管子》作了大量的訓詁實踐,不僅解決了一些疑難字詞的釋義問題,且為後世學者如俞樾、丁士涵等人指示了一條《管子》訓詁之路。

總之,從校勘和訓詁的角度看,以《〈管子〉雜志》為代表的研究成果是《管子》學史上的一座學術高峰。王氏父子取得的研究成果,後世鮮有人逾越。

然而,《〈管子〉雜志》中的一些校釋結論,是存在一些有待商榷之處的,這直接源自他對某些校釋方法過於依賴及以過於自信的態度追究文本訛誤之源。首先,王氏大量以類書作為校正《管子》文本的依據,有時並不可靠。關於這一點,前人多有論及。如清末朱一新説:“若《北堂書鈔》《太平御覽》之類,世無善本,又其書初非為經訓而作,其來歷已不可恃。”(《無邪堂答問》)民國劉文典説:“清代諸師校勘古籍,多好取證類書,高郵王氏猶甚。然類書引文,實不可盡恃。往往有數書所引文句相同,猶未可據以訂正者。蓋最初一書有誤,後代諸書亦隨之而誤也。如宋之《太平御覽》,實以前代《修文御覽》《藝文類聚》《文思博要》諸書參詳條次修纂而成。其引用書名,特因前代類書之舊,非宋初尚有其書,陳振孫言之詳矣。”(《三餘札記》)對此,只要看一下俞樾《〈管子〉平義》對類書徵引《管子》文句正確性的質疑和否定的有關例證,就可得到證明。

其次,王氏推斷文本訛誤之因過於隨意。文本輾轉抄刻難免出現訛誤。有時,我們發現訛誤也許並不困難,但由於訛誤之因錯綜複雜,所以要想明確地指出其訛誤之由實在有些難度。比如上文中王氏對“耕者農,農用力”的校勘。他指出文中衍一“農”字,這是正確的,但他認為該衍文是由於抄刻者“不知‘農’訓為‘勉’,而誤以為農夫之農,故又加一農字”所致,卻很難使人信服。因為出現這一衍文存在多種可能,它或是如王氏所言,或是由於抄刻者不慎而誤增一字。在這種情況下,硬要將它説成是抄刻者不明“農”字之義而致誤,顯系主觀臆斷。

再次,王氏對個别詞句的疏通並非定論。單純的字詞訓詁與文本的義理研究是兩個不同的學術領域,二者雖聯繫緊密卻不能混同。義理研究有待於正確的訓詁,止於訓詁而不對義理單獨下一番工夫,終究與義理相隔一層。王氏對《管子》校勘、訓詁的成果前無古人,但他對《管子》一書表達的某些思想似乎並未真正理解。趙本《管子·乘馬》有:“是故百貨賤則百利不得,百利不得則百事治。”對此,王氏認為:“‘百利不得’當作‘百利得’,言百貨賤則民之得貨多而百利得,百利得則百事治矣。上文云:‘何以知事之治也?曰: 貨多。’是其證。今作‘百利不得’者,涉下文六‘不’字而誤。《太平御覽·資産部七》引此正作‘百利得’。尹注非,孫説同。”依現代學者的理解,《管子》一書有濃厚的重農抑商傾向,重農需要重粟,重粟需要抬高糧食的價格。糧食的價格抬高了,人民自然會趨農而棄商,從而達到抑商的目的。抑商來自兩方面的原因,除了糧價抬高外,還有一個就是從事貨物的買賣獲利甚少,即“百貨賤”。只有“百貨賤”,商人獲利少,才能使人民趨於務農。務農的人多了,農業發展了,國家才能百利得,才能百事治。重農抑商是歷代統治者的一項基本國策。在這裏,“百貨賤則百利不得”説的是商人因貨物售價低廉而不得其利,商人不得其利即商人“百利不得”,國家才能順利地督促人民專心務農,人民專心務農才能使國家“百事治”。因而,《管子》原文是正確的。

[作者簡介] 耿振東(1973— ),男,山東淄博人。文學博士,現為山西省社會科學院文學研究所副研究員,主要從事先秦諸子與中國思想文化研究,已出版《〈管子〉研究史(宋以前)》《〈管子〉譯注》,並發表論文數十篇。

①本文為國家社科基金青年項目《〈管子〉學史》階段性成果(批准號: 12czw052)。