《莊子》論孔子與儒家思想

2015-04-24黄震雲

黄震雲

《莊子》論孔子與儒家思想

黄震雲

文章通過對《莊子》中關於孔子的記録進行了全面的歸納分析,結合相關資料,並與《論語》對照發現,《莊子》對孔子的事迹記載詳細客觀,而《論語》則盡言孔子的聖賢風範,不及孔子窘迫處境失態等情景。對孔子去魯的行政處罰性質美化為優遊。莊子對老子和孔子的態度整體上没有明顯的褒貶區别,也不存在刻意對老子的關注,老莊傳承道學之説,是誇大其詞。

關鍵詞 《莊子》 孔子 老子

中圖分類號 B2

《莊子》中大量記録了孔子及其弟子的言行。這些言行,司馬遷在寫《史記》時還作了評論。《史記·莊子傳》説:“其學無所不窺,然其要本歸於老子之言。故其著書十餘萬言,大抵率寓言也。作漁父、盜跖、胠篋,以詆訿孔子之徒,以明老子之術。畏累虚、亢桑子之屬,皆空語無事實。然善屬書離辭,指事類情,用剽剥儒、墨,雖當世宿學,不能自解免也。其言洸洋自恣以適己,故自王公大人不能器。”*司馬遷《史記》,中華書局1982年版,第2143頁。認為畏累虚、亢桑子都是虚擬,《漁父》《盜跖》《胠篋》三篇是為了詆毁孔子之徒,明老子之術。為什麽《莊子》不直接引用老子言論明老子之術,而要通過詆毁孔子來表達詆毁的是孔子之徒,顯然已對莊子有貶斥之意。有没有,有又是如何通過人的詆毁來進行學術的伸張,這確實是一個問題,但這只是司馬遷的看法。我們通過《漁父》與畏累虚的議論比較看,畏累虚是無事實,但不能説《漁父》無事實。我們認為,司馬遷對《莊子》的評價是大抵寓言,不是説全部,《莊子》是立言性質。西周以來左史記言,官員都有義務向朝廷進言,因此司馬遷是評價《莊子》具有史學價值,並不是根本意義上的否定。蘇軾《莊子祠堂記》説:“莊子之言,皆實予而文不予,陽擠而陰助之,其正言蓋無幾。”*安徽省蒙城縣北郊的莊子祠,碑已殘缺,可讀有186字。就是説皆是寫實,即墨家取名予實。清人劉鴻典在《莊子約解》承其言稱世皆謂莊子詆訾孔子,獨蘇子瞻以為尊孔子。吾始見其説而疑之,及讀《莊子》日久,而後歎莊子之尊孔子,其功不在孟子之下。莊子究竟如何記録看待孔子的言行,對於這一樁兩千多年争議很大的公案,有必要重新梳理審視。

一、 孔子適楚與楚狂接輿

《論語·微子》説:“齊人歸女樂,季桓子受之。三日不朝,孔子行。楚狂接輿歌而過孔子曰:‘鳳兮!鳳兮!何德之衰?往不可諫,來者猶可追。已而,已而!今之從政者殆而!’孔子下,欲與之言。趨而辟之,不得與之言。”*何晏注《論語》,中華書局1998年版,第81頁。孔子與楚的關係在《論語》中表述得不是很清楚,孔子是什麽時候見到接輿,史書中也没有明文記載,接輿從名字上看或是負責車輿的大夫,未必是人名。按照歌而過的文字體味,好像只是經過,碰巧遇上,那麽接輿似乎像一個瘋癲的過客,可是瘋癲的人能説出那麽深刻中肯的道理嗎?《莊子》對《論語》中的這段話有所涉及,可以與其互相印證。《莊子·人間世》説:

孔子適楚,楚狂接輿遊其門曰:“鳳兮鳳兮,何如德之衰也。來世不可待,往世不可追也。天下有道,聖人成焉;天下無道,聖人生焉。方今之時,僅免刑焉!福輕乎羽,莫之知載;禍重乎地,莫之知避。已乎已乎!臨人以德。殆乎殆乎,畫地而趨!迷陽迷陽,無傷吾行!吾行郤曲,無傷吾足!”*郭慶藩《莊子集釋》,中華書局1961年版,第183頁。下引《莊子》原文皆據此本,僅出篇名。

鳳凰是殷周政權的象徵,接輿稱其如道德衰敗,這是亡國的徵兆,以此勸説孔子要全身於世,退出行政。方今之時,僅免刑焉指孔子再逐於魯,也就是疏放的現實,希望孔子能够識時務,趨利避害。接輿這樣説的根據,已見於史書。《史記·孔子世家》曰:

孔子遷於蔡三歲,吴伐陳。楚救陳,軍於城父。聞孔子在陳蔡之閒,楚使人聘孔子。孔子將往拜禮,陳蔡大夫謀曰:“孔子賢者,所刺譏皆中諸侯之疾。今者久留陳蔡之閒,諸大夫所設行皆非仲尼之意。今楚,大國也,來聘孔子。孔子用於楚,則陳蔡用事大夫危矣。”於是乃相與發徒役圍孔子於野。不得行,絶糧。從者病,莫能興。孔子講誦弦歌不衰。子路愠見曰:“君子亦有窮乎?”孔子曰:“君子固窮,小人窮斯濫矣。”子貢色作。孔子曰:“賜,爾以予為多學而識之者與?”曰:“然。非與?”孔子曰:“非也。予一以貫之。”孔子知弟子有愠心,乃召子路而問曰:“詩云: 匪兕匪虎,率彼曠野。吾道非邪?吾何為於此?”……顔回曰:“夫子之道至大,故天下莫能容。雖然,夫子推而行之,不容何病,不容然後見君子!夫道之不修也,是吾醜也。夫道既已大修而不用,是有國者之醜也。不容何病,不容然後見君子!”孔子欣然而笑曰:“有是哉顔氏之子!使爾多財,吾為爾宰。”於是使子貢至楚。楚昭王興師迎孔子,然後得免。*司馬遷《史記》,中華書局2010年版,第1930頁。

根據《史記》的記載,孔子譏刺諸侯,社會上的評價並不很好。由於接受楚國的聘任受封,因此免於災難。但楚昭王最後並没有重用他,秋天楚昭王去世,因此孔子在楚國不過是半年時間,但處境十分不好。接輿當然知道孔子的處境,知道他很危險,因此勸他離開楚國。這樣,我們把《莊子》《論語》和《史記》三者結合起來看,整個孔子與接輿相見的行歷脈絡就很清楚了。《論語》中歌而過語焉不詳,没有《莊子》明白。

孔子在陳蔡受到圍困的事情在《莊子·讓王》也有記載:

孔子窮於陳蔡之間,七日不火食,藜羹不糝,顔色甚憊,而弦歌於室。顔回擇菜,子路子貢相與言曰:“夫子再逐於魯,削迹於衛,伐樹於宋,窮於商周,圍於陳蔡,殺夫子者無罪,藉夫子者無禁。弦歌鼓琴,未嘗絶音,君子之無恥也若此乎?”顔回無以應,入告孔子。孔子推琴,喟然而歎曰:“由與賜,細人也。召而來,吾語之。”

《莊子·盜跖》中重複了這段話。逐往往對諸侯而言,司馬遷在《史記》中將孔子列入世家,也是當作王侯來書寫。春秋以來,一般稱放流到别的諸侯國的叫放,而趕走諸侯王叫逐。如《左傳》宣西元年晉放其大夫胥甲父於衛。《左傳》昭公三年,九月,子雅放盧蒲嫳於北燕。昭公八年,楚師滅陳,執陳公子招,放之於越。《左傳》哀公三年,蔡人放其大夫公孫獵於吴。《左傳》莊公六年衛侯入,放公子黔牟於周,放甯跪於秦,殺左公子泄、右公子職,乃即位。這樣的例子很多,無論是大夫還是公子,流放到别的國家叫放。又《吕氏春秋·似順》説:

衛獻公戒孫林父、甯殖食。鴻集於囿,虞人以告,公如囿射鴻。二子待君,日晏,公不來至。來,不釋皮冠而見二子。二子不説,逐獻公,立公子黚。衛莊公立,欲逐石圃*吕不韋《吕氏春秋》,上海古籍出版社1996年版,第454頁。

流放又稱為遷,又稱為返。《孟子·盡心》上説:

公孫丑曰:“伊尹曰:‘予不狎於不順。’放太甲於桐,民大悦。太甲賢。又反之,民大悦。賢者之為人臣也,其君不賢,則固可放與?”*趙岐注《孟子》,中華書局1998年版,第116頁。

《史記》中談到孔子去魯時有師己送孔子一節,齊國的女樂文馬於魯城南高門外,季桓子微服往觀再三,將受,乃語魯君為周道遊,往觀終日,怠於政事: 子路曰:“夫子可以行矣。”孔子曰:“魯今且郊,如致膰乎大夫,則吾猶可以止。”桓子卒受齊女樂,三日不聽政;郊,又不致膰俎於大夫。孔子遂行,宿乎屯。師己曰:“夫子則非罪。”孔子曰:“吾歌可夫?”*司馬遷《史記》,1918頁。

根據《史記》的記載,孔子去魯是受到行政處罰,師己為其辯護,因此孔子悲憤而歌明志。一位重要官員的離任,不可能是没有原因的。要麽是行政處罰,要麽是刑罰,不可以擅自離開。顯然,史書是為孔子諱。而《莊子》的記載則更符合事實。孔子去魯的真實情況,《孟子》一書中也有涉及。《孟子·告子下》説:“昔者王豹處於淇,而河西善謳;綿駒處於高唐,而齊右善歌;華周、杞梁之妻善哭其夫而變國俗。有諸内,必形諸外。為其事而無其功者,髡未嘗睹之也。是故無賢者也;有則髡必識之。曰: 孔子為魯司寇,不用,從而祭,燔肉不至,不税冕而行。不知者以為為肉也,其知者以為為無禮也。乃孔子則欲以微罪行。”*趙岐注《孟子》,第106頁。意思再清楚不過了,孔子被免職後,祭祀時自己主動去,但助祭之後燔肉没有分到,再一次證明他已經失去作為大司寇的待遇,所謂微罪行,當然不是無罪行。孔子擔任大司寇攝相事曾經面有喜色,因此他是喜歡這個職務的。但被免職後作為被逐者即使被殺也是無罪的,並且按照《莊子》,孔子兩次被魯國放逐,之後被召回,但並不使用。所以用法律語境觀察《史記》與《孟子》,如《莊子》記載,孔子曾經獲罪放流無疑。孔子去魯不是優遊,司馬遷以為是天之將喪斯文也,不過是悲憫。

關於郊不致膰俎。按照《禮記》,郊祀後要分享助祭的官員,而孔子没有得到分享,顯然就是大夫的職位已經除名,所以孔子的去魯為免職處置,即行政處罰,與分肉不均没有關係。《白虎通》卷五説:

諸侯之臣諍不得去者何?以屈尊申卑,孤惡君也。去曰:“某質性頑鈍,言愚不任用,請退避賢。”如是君待之以禮,臣待放;如不以禮待,遂去。君待之以禮奈何?曰:“余熟思夫子言,未得其道,今子且不留,聖人之制,無塞賢之路,夫子欲何之?”則遣大夫送之郊。必三諫者何?以為得君臣之意。必待放於郊者,忠厚之至也。冀君覺悟能用之,所以必三年者,古者臣下有大喪,君三年不呼其門,所以復君恩;今己所言,不合於禮義,君欲罪之可得也!《援神契》曰:“三諫,待放復三年,盡惓惓也;所以言放者,臣為君諱。若言有罪放之也。所諫事已行者,遂去不留。”凡待放者,冀君用其言耳。事已行,災咎將至,無為留之。《易》曰:“介如石,不終日,貞吉。”《論語》曰:“三日不朝,孔子行。”臣待放於郊,君不絶其禄者,示不合耳。以其禄參分之二與之,一留與其妻長子,使得終祭其宗廟。賜之環則反,賜之玦則去。明君子重恥也。《王度記》曰:“反之以玦。其待放者,亦與之物,明有分土無分民也。”《詩》曰:“逝將去女,適彼樂土。”或曰:“天子之臣,不得言放,天子以天下為家也。親屬諫不得放者,骨肉無相去離之義也。”《春秋傳》曰:“司馬子反曰‘君請處乎此,臣請歸。’子反者,楚公子也,時不得放。”*班固譔、陳立疏證《白虎通疏證》,中華書局1994年版,第228頁。

《白虎通》將屈原與孔子並列解釋去的性質是行政處罰及其具體的儀式,孔子勸諫不成,從理論上按照君臣關係慣例就得自動離職,但是孔子還在等待,希望得到一個更為明朗的結果,也就是説他根本無心去魯,去魯完全是處罰措施,而不是所謂不朝。適逢郊祀,結果郊祀分享時已經没有孔子的份,證實孔子確實被開除了職務。在這種背景下孔子去魯。莊子稱之為逐,逐本指諸侯去位,而孔子不是諸侯,這當是漢代人的口吻。

《論語》是孔子弟子們的記録,所以簡略,感情上有傾向性,留下的文字從褒貶上二者没有什麽區别,因此莊子記録的應該是事實。《莊子·德充符》記孔子答哀公問説:“仲尼曰:‘丘也嘗使於楚矣,適見子食於其死母者,少焉眴若皆棄之而走。不見己焉爾,不得類焉爾。所愛其母者,非愛其形也,愛使其形者也。戰而死者,其人之葬也不以翣資;刖者之屢,無為愛之。皆無其本矣。為天子之諸御,不爪翦,不穿耳;取妻者止於外,不得復使。形全猶足以為爾,而況全德之人乎!今哀駘它未言而信,無功而親,使人授己國,唯恐其不受也,是必才全而德不形者也。’”按照本篇,孔子去楚國是作為使,不是流亡,實際上應該是聘。孔子從母豬死、小豬散作為象,討論形與本,讚美哀駘它才全而德不形。從文字來看,没有褒貶,其思想與孔子的名實觀念也一致,因此不存在或道或儒的選擇。所謂使、適等實際都是指聘。

《莊子》中還記載了孔子在楚國的生活與思想的變化。《莊子·則陽》説:“孔子之楚,舍於蟻丘之漿。其鄰有夫妻臣妾登極者,子路曰:‘是稯稯何為者邪?’仲尼曰:‘是聖人僕也。是自埋於民,自藏於畔。其聲銷,其志無窮,其口雖言,其心未嘗言,方且與世違而心不屑與之俱。是陸沉者也,是其市南宜僚邪?’子路請往召之。孔子曰:‘已矣!彼知丘之著於己也,知丘之適楚也,以丘為必使楚王之召己也,彼且以丘為佞人也。夫若然者,其於佞人也羞聞其言,而況親見其身乎!而何以為存?’子路往視之,其室虚矣。”就此觀之,孔子使楚在當時是影響很大的一件事情,不僅震動官場,餘響深及民間。

《莊子·達生》説:“仲尼適楚,出於林中,見佝僂者承蜩,猶掇之也。仲尼曰:‘子巧乎!有道邪?’曰:‘我有道也。五六月累丸二而不墜,則失者錙銖;累三而不墜,則失者十一;累五而不墜,猶掇之也。吾處身也,若蹶株拘;吾執臂也,若槁木之枝;雖天地之大,萬物之多,而唯蜩翼之知。吾不反不側,不以萬物易蜩之翼,何為而不得!’孔子顧謂弟子曰:‘用志不分,乃凝於神,其佝僂丈人之謂乎!’”孔子對佝僂丈人的評價與思考以志為標準,而不是以春秋以來的義為標準,符合孔子思想實際,而觀物以思,好問以學則是孔子的一貫風格。由此看來,莊子對孔子的言行記録主要是客觀記載,並無褒貶。

《莊子·漁父》記載孔子使楚之後與漁父的對話,這也是司馬遷詬病《莊子》的重要篇目,但從中間提到的道理看,主要是修身、求真與得道,其基本思想與孔子没有根本的區别,區别在批評孔子的不足,因此孔子尊重漁父不無道理。真,為道家比較看重的理念,儒家也講真,但更主要講美善。道,則是儒道共同的理想思維,只是儒家對道的表述不多,但重要性的認識完全不差,所以孔子説朝聞道夕死可矣。《莊子·漁父》最後提到孔子的議論:“孔子伏軾而歎,曰:‘甚矣由之難化也!湛於禮義有間矣,而樸鄙之心至今未去。進,吾語汝!夫遇長不敬,失禮也;見賢不尊,不仁也。彼非至人,不能下人,下人不精,不得其真,故長傷身。惜哉!不仁之於人也,禍莫大焉,而由獨擅之。且道者,萬物之所由也,庶物失之者死,得之者生,為事逆之則敗,順之則成。故道之所在,聖人尊之。今漁父之於道,可謂有矣,吾敢不敬乎!’”孔子認為禮義是文明的象徵,仁義是良好的品質修養,道德為人所敬重,這些思想與《論語》中孔子的思想没有什麽區别,所以莊子對待孔子或者對儒家除了一貫的取笑風格外,基本上是寫實。同樣,《論語》中涉及孔子在楚的很多事情,《論語》中有記録,但《莊子》中没有,如長沮耕地一節。這表明《莊子》和《論語》關於孔子的言行記録只是各取所需。

二、 關於孔子遊陳蔡匡衛

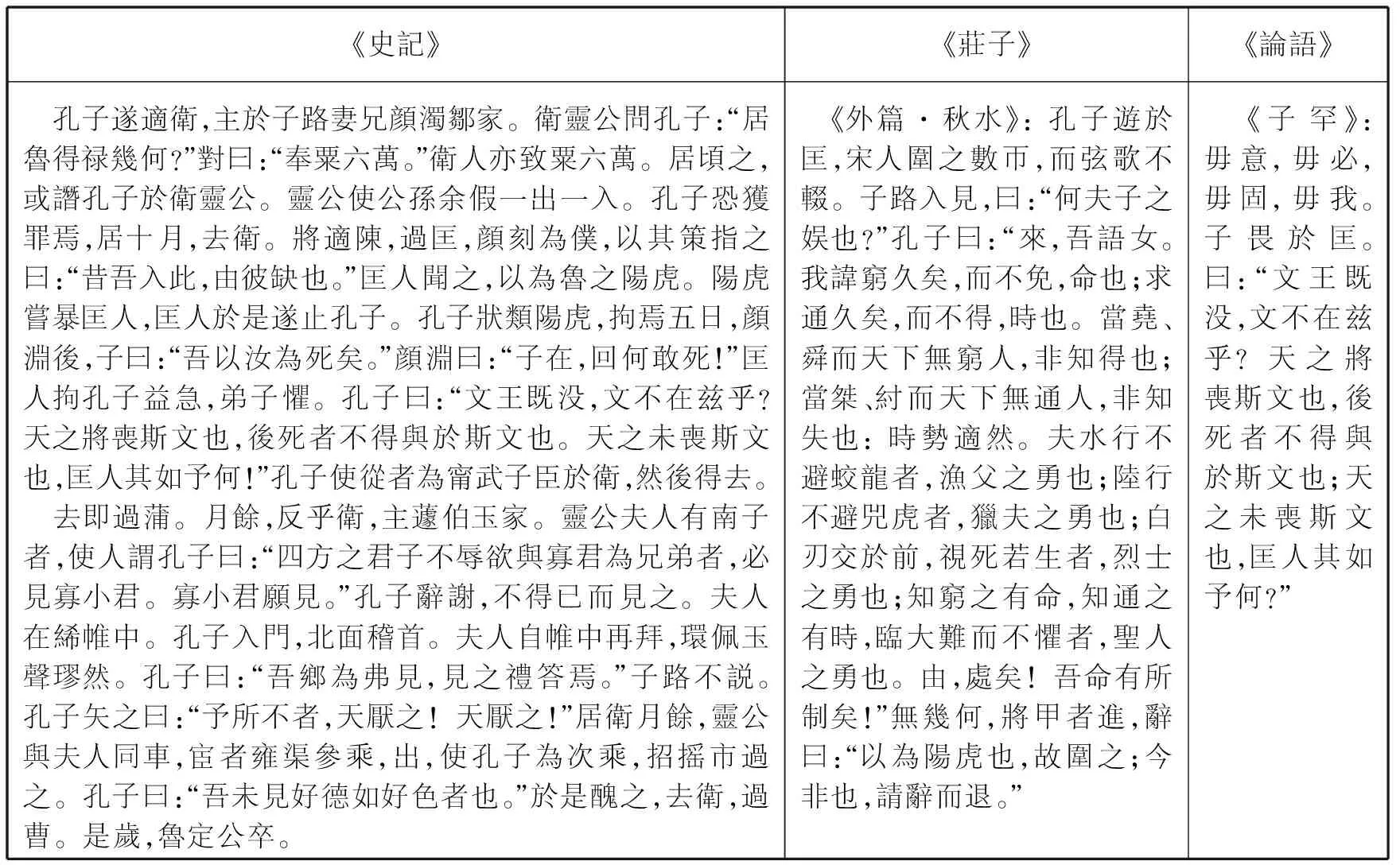

關於孔子遊陳蔡匡衛之事,《史記》《莊子》《論語》中都有記録。

孔子遊陳蔡《史記》《莊子》《論語》 《史記·孔子世家》:孔子居陳三歲,會晉楚争彊,更伐陳,及吴侵陳,陳常被寇。孔子曰:“歸與歸與!吾党之小子狂簡,進取不忘其初。”於是孔子去陳。 過蒲,會公叔氏以蒲畔,蒲人止孔子。弟子有公良孺者,以私車五乘從孔子。其為人長賢,有勇力,謂曰:“吾昔從夫子遇難於匡,今又遇難於此,命也已。吾與夫子再罹難,寧鬬而死。”鬬甚疾。蒲人懼,謂孔子曰:“苟毋適衛,吾出子。”與之盟,出孔子東門。孔子遂適衛。子貢曰:“盟可負邪?”孔子曰:“要盟也,神不聽。” 孔子既不得用於衛,將西見趙簡子。至 《外篇·山木》:孔子圍於陳蔡之間,七日不火食。大公任往吊之,曰:“子幾死乎?”曰:“然。”“子惡死乎?”曰:“然。”任曰:“予嘗言不死之道。東海有鳥焉,其名曰意怠。其為鳥也……”孔子曰:“善哉!”辭其交遊,去其弟子,逃於大澤,衣裘褐,食杼栗,入獸不亂群,入鳥不亂行。鳥獸不惡,而況人乎! 孔子窮於陳蔡之間,七日不火食。左據槁木,右擊槁枝,而歌猋氏之風,有其具而無其數,有其聲而無宫角。木聲與人聲,犁然有當於人之心。顔回端拱還目而窺之。仲尼恐其廣己而造大也,愛己而造哀 《論語·先進》:子曰:“先進於禮樂,野人也;後進於禮樂,君子也。如用之,則吾從先進。” 子曰:“從我於陳、蔡者,皆不及門也。”德行:顔淵,閔子騫,冉伯牛,仲弓。言語:宰我,子貢。政事:冉有,季路。文學:子游,子夏。

續 表

由上述我們看出,《史記》《莊子》《論語》對孔子圍困在陳蔡之間的記載基本一致。所不同者,《史記》記載孔子的行歷清楚系統,《莊子》則主要是記録孔子陳蔡之行的一些片段,但困陳蔡七日,形容枯槁各書記載完全一致。《論語》雖然涉及陳蔡事實為真,但只是記録孔子的部分言行。從《莊子》記録的言行看,不存在褒貶色彩,只以孔子為例來立言而已,没有什麽褒貶。《莊子·達生》説: 孔子觀於吕梁,縣水三十仞,流沫四十里,黿鼉魚鱉之所不能游也。見一丈夫游之,以為有苦而欲死也。使弟子並流而拯之。數百步而出,被發行歌而游於塘下。孔子從而問焉,曰:“吾以子為鬼,察子則人也。請問: 蹈水有道乎?”曰:“亡,吾無道。吾始乎故,長乎性,成乎命。與齊俱入,與汩偕出,從水之道而不為私焉。此吾所以蹈之也。”孔子曰:“何謂始乎故,長乎性,成乎命?”曰:“吾生於陵而安於陵,故也;長於水而安於水,性也;不知吾所以然而然,命也。”這段話不見《史記》,但見於《孔子家語》。《孔子家語·致思》説: 孔子自衛反魯,息駕於河梁而觀焉,河水無梁,莊周書説孔子於閭梁言事者通渭水為河也有懸水三十仞,八尺曰仞懸二十四丈者也圜流九十里,圜流回流也水深急則然魚鱉不能導,黿鼉不能居,道行有一丈夫方將厲之,厲渡孔子使人並涯止之曰:“此懸水三十仞,圜流九十里,魚鱉黿鼉不能居也,意者難可濟也。”丈夫不以措意,遂渡而出。孔子問之,曰:“子乎有道術乎,所以能入而出者,何也?”丈夫對曰:“始吾之入也,先以忠信,及吾之出也,又從以忠信,忠信措吾軀於波流,而吾不敢以用私,所以能入而復出也。”孔子謂弟子曰:“二三子識之,水且猶可以忠信成身親之,而況於人乎!”

將《孔子家語》與《莊子》對照我們看出,文字間區别較大,一是孔子觀,一是孔子止,而《莊子》關於長於水而安於水之説更近事實,丈夫忠信之説則完全出自《孔子家語》的捏造,一個普通的過河人,何談什麽忠信。故《莊子》之孔子事實不僅不假,更可證諸書關於孔子事迹作僞。

三、 關於孔子遊匡蒲

《史記》《莊子》《論語》 孔子遂適衛,主於子路妻兄顔濁鄒家。衛靈公問孔子:“居魯得禄幾何?”對曰:“奉粟六萬。”衛人亦致粟六萬。居頃之,或譖孔子於衛靈公。靈公使公孫余假一出一入。孔子恐獲罪焉,居十月,去衛。將適陳,過匡,顔刻為僕,以其策指之曰:“昔吾入此,由彼缺也。”匡人聞之,以為魯之陽虎。陽虎嘗暴匡人,匡人於是遂止孔子。孔子狀類陽虎,拘焉五日,顔淵後,子曰:“吾以汝為死矣。”顔淵曰:“子在,回何敢死!”匡人拘孔子益急,弟子懼。孔子曰:“文王既没,文不在兹乎?天之將喪斯文也,後死者不得與於斯文也。天之未喪斯文也,匡人其如予何!”孔子使從者為甯武子臣於衛,然後得去。 去即過蒲。月餘,反乎衛,主蘧伯玉家。靈公夫人有南子者,使人謂孔子曰:“四方之君子不辱欲與寡君為兄弟者,必見寡小君。寡小君願見。”孔子辭謝,不得已而見之。夫人在絺帷中。孔子入門,北面稽首。夫人自帷中再拜,環佩玉聲璆然。孔子曰:“吾鄉為弗見,見之禮答焉。”子路不説。孔子矢之曰:“予所不者,天厭之!天厭之!”居衛月餘,靈公與夫人同車,宦者雍渠參乘,出,使孔子為次乘,招摇市過之。孔子曰:“吾未見好德如好色者也。”於是醜之,去衛,過曹。是歲,魯定公卒。 《外篇·秋水》:孔子遊於匡,宋人圍之數帀,而弦歌不輟。子路入見,曰:“何夫子之娱也?”孔子曰:“來,吾語女。我諱窮久矣,而不免,命也;求通久矣,而不得,時也。當堯、舜而天下無窮人,非知得也;當桀、紂而天下無通人,非知失也:時勢適然。夫水行不避蛟龍者,漁父之勇也;陸行不避兕虎者,獵夫之勇也;白刃交於前,視死若生者,烈士之勇也;知窮之有命,知通之有時,臨大難而不懼者,聖人之勇也。由,處矣!吾命有所制矣!”無幾何,將甲者進,辭曰:“以為陽虎也,故圍之;今非也,請辭而退。” 《子罕》:毋意,毋必,毋固,毋我。子畏於匡。曰:“文王既没,文不在兹乎?天之將喪斯文也,後死者不得與於斯文也;天之未喪斯文也,匡人其如予何?”

孔子遊匡蒲,諸書記載的事實完全一致,最詳細的還是《史記》。其關鍵事實,《史記》與《莊子》記載相同,看不出什麽褒貶色彩。因此可以看成是寫實,而《論語》雖然記載了孔子再匡蒲的事實,但並不涉及孔子的窘困,譬如被誤作陽虎圍困,因此比較起來,《莊子》更為詳細客觀,倒是《論語》為尊者諱,只記好,不説難。根據《莊子》對孔子言行的記載我們看出,莊子不是編造孔子言行説事,而是借助孔子的言行表達自己的看法,而關於孔子的言行部分是真實客觀的,可補史書之不足。

四、 關於孔子與老子

孔子與老子的交往《史記》只記載有一次,也就是觀周。《孔子家語》對孔子觀周記載最為詳細,並有《觀周》專門記録,主要包括以下幾件事:

1. 孔子觀周的原因和目的:“孔子謂南宫敬叔曰:‘吾聞老聃博古知今,通禮樂之原,明道德之歸,則吾師也,今將往矣。’……‘今孔子將適周,觀先王之遺制,考禮樂之所極,斯大業也,君盍以乘資之,臣請與往。’公曰:‘諾。’與孔子車一乘,馬二匹,豎子侍御……及去周,老子送之曰:‘吾聞富貴者送人以財,仁者送人以言,吾雖不能富貴,而竊仁者之號,請送子以言乎?凡當今之士,聰明深察而近於死者,好譏議人者也;博辯閎達而危其身,好發人之惡者也;無以有己為人子者,無以惡己為人臣者。’孔子曰:‘敬奉教。’自周反魯,道彌尊矣。遠方弟子之進,蓋三千焉。”*王肅注《孔子家語》觀周第十一,上海新文化書社1936年版,第50~51頁。

2. 孔子觀乎明堂,發現周盛衰的原因,體會到夫明鏡所以察形?古者所以知今的道理。

3. 孔子入太祖、后稷之廟,廟堂右階之前,有金人銘其背,明白道於今難行也。請教老子曰:“夫説者流於辯,流猶過也,失也,聽者亂於辭,如此二者,則道不可以忘也。”

這三件事情,第一件第二件均見於《史記》,第三件也見《史記》,但文字有些出入,彼此皆言孔子曾經拜見老子,只有一次,即觀周之時,老子為吏,當時孔子年輕。《論語》則諱言孔子見過老子,雖然提到南宫、觀太廟,但語焉不詳,不涉及東周之行。孔子究竟見過老子多少次?根據《莊子》,孔子見過老子至少五次,老子對孔子影響很大。其内容主要有以下幾個方面:

1. 聞道。《莊子·天運》説:

“孔子行年五十有一而不聞道,乃南之沛見老聃。老聃曰:‘子來乎?吾聞子,北方之賢者也,子亦得道乎?’孔子曰:‘未得也。’老子曰:‘子惡乎求之哉?’曰:‘吾求之於度數,五年而未得也。’老子曰:‘子又惡乎求之哉?’曰:‘吾求之於陰陽,十有二年而未得。’老子曰:‘然。使道而可獻,則人莫不獻之於其君;使道而可進,則人莫不進之於其親;使道而可以告人,則人莫不告其兄弟;使道而可以與人,則人莫不與其子孫。然而不可者,無佗也,中無主而不止,外無正而不行。由中出者,不受於外,聖人不出;由外入者,無主於中,聖人不隱。名,公器也,不可多取。仁義,先王之蘧廬也,止可以一宿而不可久處,覯而多責。古之至人,假道於仁,託宿於義,以遊逍遥之虚,食於苟簡之田,立於不貸之圃。逍遥,無為也;苟簡,易養也;不貸,無出也。古者謂是采真之遊。以富為是者,不能讓禄;以顯為是者,不能讓名;親權者,不能與人柄。操之則慄,舍之則悲,而一無所鑒,以窺其所不休者,是天之戮民也。怨恩取與諫教生殺,八者,正之器也,唯循大變無所湮者為能用之。故曰,正者,正也。其心以為不然者,天門弗開矣。’”

根據《莊子》的記載,孔子聞道老聃的時候為五十一歲。按照《史記》的記載,公山不狃以費畔季氏,召,孔子欲往,而卒不行。定公以孔子為中都宰。孔子求道由來已久,所謂朝聞道夕死可矣,求道的途徑分别是度數、求之於陰陽,皆未得。沛離曲阜只隔一個微山湖,來往非常方便。老子提出以心求道,出入逍遥以遊,也就是進入無為,借助仁義,慎用名器,以器正之,就可以得到。這段對話並無修辭色調,只是一般的陳述,也没有排斥仁義,符合老子的道德觀,也與儒家思想比較接近。理論界過於强調道教的觀點,把老子看成是道教,而不是道德家,因此陷入作繭自縛的境界,其實大可不必。

2. 語仁義與治理天下。《莊子·天運》説:

“孔子見老聃而語仁義。老聃曰:‘夫播穅眯目,則天地四方易位矣;蚊虻噆膚,則通昔不寐矣。夫仁義憯然,乃憤吾心,亂莫大焉。吾子使天下無失其朴,吾子亦放風而動,總德而立矣!又奚傑然若負建鼓而求亡子者邪!夫鵠不日浴而白,烏不日黔而黑。黑白之朴,不足以為辯;名譽之觀,不足以為廣。泉涸,魚相與處於陸,相呴以濕,相濡以沫,不若相忘於江湖。’孔子見老聃歸,三日不談。弟子問曰:‘夫子見老聃,亦將何規哉?’孔子曰:‘吾乃今於是乎見龍!龍,合而成體,散而成章,乘乎雲氣而養乎陰陽。予口張而不能嗋,予又何規老聃哉!’子貢曰:‘然則人固有尸居而龍見,雷聲而淵默,發動如天地者乎?賜亦可得而觀乎?’遂以孔子聲見老聃。老聃方將倨堂而應,微曰:‘予年運而往矣,子將何以戒我乎?’……老聃曰:‘小子少進!余語汝三皇五帝之治天下。黄帝之治天下,使民心一,民有其親死不哭而民不非也。堯之治天下,使民心親,民有為其親殺其殺而民不非也。舜之治天下,使民心競,民孕婦十月生子,子生五月而能言,不至乎孩而始誰,則人始有夭矣。禹之治天下,使民心變,人有心而兵有順,殺盜非殺。人自為種而天下耳,是以天下大駭,儒墨皆起。其作始有倫,而今乎婦女,何言哉!余語汝,三皇五帝之治天下,名曰治之,而亂莫甚焉。三皇之知,上悖日月之明,下睽山川之精,中墮四時之施。其知憯於蠆之尾,鮮規之獸,莫得安其性命之情者,而猶自以為聖人,不可恥乎?其無恥也!’子貢蹵蹵然立不安。”

老子對仁義的處境感到悲傷,内心十分憤怒,認為世界的眼睛被迷,因此看不清社會發展的本質力量。對於孔子周遊天下,尋求治世的行為表示肯定,但同時指出治世不是幾個動作的簡單表現,需要從根本上解決問題,相濡以沫,不若相忘於江湖。老子教育“小子”,三皇五帝治理天下的道理要以民為本,以民心為齊,以親民為務,反之社會就會動亂,舜和禹忽視了天地、四時的規律,放任自己的行為,當然不配作為聖人,國家治理也不成功。這是與孔子的思想嚴重對立的地方,但是老子並没有貶毁孔子。

《莊子·天道》言老子罷官後孔子去看望他,也討論了仁義問題:

“孔子西藏書於周室。子路謀曰:‘由聞周之徵藏史有老聃者,免而歸居,夫子欲藏書,則試往因焉。’孔子曰:‘善。’往見老聃,而老聃不許,於是繙十二經以説。老聃中其説,曰:‘大謾,願聞其要。’孔子曰:‘要在仁義。’老聃曰:‘請問,仁義,人之性邪?’孔子曰:‘然。君子不仁則不成,不義則不生。仁義,真人之性也,又將奚為矣?’老聃曰:‘請問,何謂仁義?’孔子曰:‘中心物愷,兼愛無私,此仁義之情也。’老聃曰:‘意,幾乎後言!夫兼愛,不亦迂夫!無私焉,乃私也。夫子若欲使天下無失其牧乎?則天地固有常矣,日月固有明矣,星辰固有列矣,禽獸固有群矣,樹木固有立矣。夫子亦放德而行,遁遁而趨,已至矣;又何偈偈乎揭仁義,若擊鼓而求亡子焉!意,夫子亂人之性也!’”

孔子是否要藏書周室,於史無證,但以仁義為本確是孔子的要義。老子認為,天地固有常,是人生之本源。如果以仁義作為社會生存發展的核心思想,就像敲着鼓去找走失的小孩,不過是叨擾形式,而不是本質。對孔子采取的是否定態度,强調人生要服從天道。

3. 論六經。《莊子·天運》説:

“孔子謂老聃曰:‘丘治《詩》《書》《禮》《樂》《易》《春秋》六經,自以為久矣,孰知其故矣;以奸者七十二君,論先王之道而明周、召之迹,一君無所鈎用。甚矣夫!人之難説也,道之難明邪?’老子曰:‘幸矣子之不遇治世之君!夫六經,先王之陳迹也,豈其所以迹哉!今子之所言,猶迹也。夫迹,履之所出,而迹豈履哉!夫白鶂之相視,眸子不運而風化;蟲,雄鳴於上風,雌應於下風而風化;類自為雌雄,故風化。性不可易,命不可變,時不可止,道不可壅。苟得於道,無自而不可;失焉者,無自而可。’孔子不出三月,復見,曰:‘丘得之矣。烏鵲孺,魚傅沫,細要者化,有弟而兄啼。久矣夫丘不與化為人!不與化為人,安能化人!’老子曰:‘可,丘得之矣!’”

六經之説,主要見於《荀子》與《莊子》。表面上看,鼓吹孔子臣服老子,但從文字本身看符合孔子的經歷,儒道雖然有孔子説的方内與方外之别,但不是識别二者的根本標誌。老子作為天下著名的仁人,對道的追求自然會對孔子發生影響。既然孔子對道的追求與道家無異,那麽求證道家也就必然,與化為人與化人,這樣的道理在《論語》中觸手可及,受到老子的啓發也完全有這種可能。

4. 關於至人。《莊子·田子方》説:

“孔子見老聃,老聃新沐,方將被髮而乾,慹然似非人。孔子便而待之,少焉見,曰:‘丘也眩與,其信然與?向者先生形體掘若槁木,似遺物離人而立於獨也。’老聃曰:‘吾遊心於物之初。’孔子曰:‘何謂邪?’曰:‘心困焉而不能知,口辟焉而不能言,嘗為汝議乎其將。至陰肅肅,至陽赫赫;肅肅出乎天,赫赫發乎地;兩者交通成和而物生焉,或為之紀而莫見其形。消息滿虚,一晦一明,日改月化,日有所為而莫見其功。生有所乎萌,死有所乎歸,始終相反乎無端,而莫知乎其所窮。非是也,且孰為之宗!’孔子曰:‘請問遊是。’老聃曰:‘夫得是,至美至樂也,得至美而遊乎至樂,謂之至人。’孔子曰:‘願聞其方。’曰:‘草食之獸不疾易藪,水生之蟲不疾易水,行小變而不失其大常也,喜怒哀樂不入於胸次。夫天下也者,萬物之所一也。得其所一而同焉,則四支百體將為塵垢,而死生終始將為晝夜,而莫之能滑,而況得喪禍福之所介乎!棄隸者若棄泥塗,知身貴於隸也,貴在於我而不失於變。且萬化而未始有極也,夫孰足以患心!已為道者解乎此。’孔子曰:‘夫子德配天地,而猶假至言以修心,古之君子,孰能脱焉!’老聃曰:‘不然。夫水之於汋也,無為而才自然矣。至人之於德也,不修而物不能離焉,若天之自高,地之自厚,日月之自明,夫何修焉!’孔子出,以告顔回曰:‘丘之於道也,其猶醯雞與!微夫子之發吾覆也,吾不知天地之大全也。’”

老子提出以心遊物之初,探討社會宇宙的形成以及生存之道,告訴孔子以至美遊於至樂就能成為至人,就是得道,而至人又來之於具體非瑣碎的言行的變化集合,這一過程是自然之修。

5. 關於至道。《莊子·知北遊》:

“孔子問於老聃曰:‘今日晏閑,敢問至道。’老聃曰:‘汝齊戒,疏瀹而心,澡雪而精神,掊擊而知!夫道,窅然難言哉!將為汝言其崖略。夫昭昭生於冥冥,有倫生於無形,精神生於道,形本生於精,而萬物以形相生,故九竅者胎生,八竅者卵生。其來無迹,其往無崖,無門無房,四達之皇皇也。邀於此者,四肢强,思慮恂達,耳目聰明,其用心不勞,其應物無方。天不得不高,地不得不廣,日月不得不行,萬物不得不昌,此其道與!……’”

《論語》中多次提到至德,但是没有提到至道,只是説至於道。就文字本身看,老子本身對道存在着困惑,所以《老子》説强名之謂之大,字之曰道。本節文字語氣親切,無驕横之色,因此這裏的表現符合老子思想的實際,也比較對應於孔子與老子的關係,談不上誰替誰代言。

根據《史記》《論語》《莊子》關於老子和孔子的關係來看,莊子在孔老之間不存在尊誰貶誰之説,更可能的是記録兩人交往的實際情況。莊子對老子既没有繼承之實,亦無崇拜之意,老子事迹不過是莊子辯説的材料,彼此彼此。

覆檢《文子》卷一説:“孔子問道,老子曰:‘正汝形,一汝視,天和將至。攝汝知,正汝度,神將來舍,德將為汝容,道將為汝居。瞳兮,若新生之犢,而無求其故。形若枯木,心若死灰。真其實知,而不以曲故自持,恢恢無心可謀。明白四達,能無知乎?’”由此可見,孔子見老子絶對不是一次。

五、 關於孔子其他的言行及其評論

《莊子》一書中涉及孔子的言行與思想的文字還有一些,主要有以下幾個方面。

1. 孔子與柳下跖。《莊子·盜跖》專門講孔子與柳下跖的關係。孔子拜訪柳下跖的原因不詳,但《論語》中多次提到柳下跖的哥哥柳下惠,是孔子的朋友,説明孔子與柳下家族有密切的關係。孔子遊説柳下跖的主要是德,即三德: 生而長大,美好無雙,少長貴賤見而皆説之,此上德也;知維天地,能辨諸物,此中德也;勇悍果敢,聚衆率兵,此下德也。凡人有此一德者,足以南面稱孤矣。今將軍兼此三者,身長八尺二寸,面目有光,唇如激丹,齒如齊貝,音中黄鐘,而名曰盜跖,丘竊為將軍恥不取焉。孔子希望通過遊説讓柳下跖罷兵成為諸侯,完成天下人所願。

柳下跖批判孔子修文、武之道,掌天下之辯,以教後世。縫衣淺帶,矯言僞行,以迷惑天下之主,而欲求富貴焉。盜莫大於子,天下何故不謂子為盜丘,而乃謂我為盜跖?黄帝尚不能全德,而戰於涿鹿之野,流血百里。堯不慈,舜不孝,禹偏枯,湯放其主,武王伐紂,文王拘羑里。此六子者,世之所高,皆以利行,違背人性。世之所謂賢士伯夷、叔齊等六子者,皆離名輕死,不念本養壽命者也。世之所謂忠臣者,莫若王子比干、伍子胥,但與六子一樣愚蠢死去。丘之所言,皆吾之所棄也。主要批評孔子的道德思想的虚僞,不切實際。從孔子困於陳蔡來看,孔子的言行並不為時所重。

2. 關於孔子論心齋與坐忘。《莊子》内篇有《人間世》以辯説人生在世的道理,有比較長的篇幅講述顔回打算去衛國為政遭到孔子制止的事情。孔子認為,“在權力至上的環境下,如果争,强以仁義繩墨之言術暴人之前者,是以人惡有其美也,命之曰災人。災人者,人必反災之。若殆為人災夫。且苟為人悦賢而惡不肖,惡用而求有以異?若唯無詔,王公必將乘人而鬥其捷。而目將熒之,而色將平之,口將營之,容將形之,心且成之。是以火救火,以水救水,名之曰益多。順始無窮,若殆以不信厚言,必死於暴人之前矣!名實之間,生存極其艱難。”孔子認為,“若一志,無聽之以耳而聽之以心;無聽之以心而聽之以氣。聽止於耳,心止於符。氣也者,虚而待物者也。唯道集虚。虚者,心齋也。”孔子吸取了子路之死的教訓,因此勸説顔回不必强行入世,要隨機而動,以道德强化身心的修為。這裏莊子對孔子亦並無什麽褒貶。對葉公子高將使於齊,孔子表達了近似的看法,面對亂世要謹言慎行,保全才是上策。

3. 關於六經與政治。《莊子·徐无鬼》説徐无鬼因女商見魏武侯,談如何相狗,武侯大悦而笑。

“徐无鬼出,女商曰:‘先生獨何以説吾君乎?吾所以説吾君者,横説之則以《詩》《書》《禮》《樂》,從説則以《金板》《六弢》,奉事而大有功者不可為數,而吾君未嘗啓齒。今先生何以説吾君,使吾君説若此乎?’徐无鬼曰:‘吾直告之吾相狗馬耳。’女商曰:‘若是乎?’曰:‘子不聞夫越之流人乎?去國數日,見其所知而喜;去國旬月,見所嘗見於國中者喜;及期年也,見似人者而喜矣;不亦去人滋久,思人滋深乎?夫逃虚空者,藜柱乎鼪鼬之逕,踉位其空,聞人足音跫然而喜矣,又況乎昆弟親戚之謦欬其側者乎!久矣夫,莫以真人之言謦欬吾君之側乎!’”

從徐无鬼的告知語看,是在試圖説明無論多麽好的理論都要與實踐相結合,都不能喋喋不休。魏武侯聽慣了真人之言,也就是六經,因此談到相狗格外高興,亦無什麽出格之處。

4. 關於鬼神與萬物。《莊子》中關於鬼神的數量不算多,是作為辯説之材料,而不是作為信仰。《莊子·外物》説:

宋元君夜半而夢人被髮窺阿門,曰:“予自宰路之淵,予為清江使河伯之所,漁者余且得予。”元君覺,使人占之,曰:“此神龜也。”君曰:“漁者有余且乎?”左右曰:“有。”君曰:“令余且會朝。”明日,余且朝。君曰:“漁何得?”對曰:“且之網得白龜焉,其圓五尺。”君曰:“獻若之龜。”龜至,君再欲殺之,再欲活之,心疑,卜之,曰:“殺龜以卜吉。”乃刳龜,七十二鑽而無遺筴。仲尼曰:“神龜能見夢於元君,而不能避余且之網;知能七十二鑽而無遺筴,不能避刳腸之患。如是,則知有所困,神有所不及也。雖有至知,萬人謀之。魚不畏網而畏鵜鶘。去小知而大知明,去善而自善矣。嬰兒生無石師而能言,與能言者處也。”

神龜之死,警示的道理就是不必迷信鬼神龜策,要去小知明大知,大知就是道。“萬物皆種也,以不同形相禪,始卒若環,莫得其倫,是謂天均。天均者,天倪也。”(《莊子·寓言》)莊子的理想是“乘天地之正,而御六氣之辯,以遊無窮者,彼且惡乎待哉!故曰: 至人無己,神人無功,聖人無名”(《莊子·逍遥遊》),以成就人生。萬事萬物歸一,生生為易,要在發展中體現人生的價值,而不是墨守成規:“聖人夫道未始有封,言未始有常,為是而有畛也。請言其畛: 有左有右,有倫有義,有分有辯,有競有争,此之謂八德。六合之外,聖人存而不論;六合之内,聖人論而不議;春秋經世先王之志,聖人議而不辯。”(《莊子·齊物論》)生命之化,本身事物常態,通過要言妙道實現自身的完善就能成為至人,就是無為,即得道。

有上述我們看出,《莊子》一書記載了較多的孔子事迹,比起《論語》和《孔子家語》來相對比較全面公允;《莊子》記載的老子也是相對客觀,態度平常,没有崇敬或者執弟子之禮的虔誠。而《論語》為孔子裝飾忌諱、老莊之間並無特别關係則是我們考察得到的意外收穫。

[作者簡介] 黄震雲(1957— ),男,江蘇連雲港人。博士,現為中國政法大學中文系教授、學科帶頭人,兼中國屈原學會副會長、中國遼金元文學學會副會長。著作有《先秦詩經學史》《楚辭通論》《莊子思想研究》《名家講解山海經》《漢代神話史》《立法語言研究》《中國古代名畫考古研究》《遼代文史新探》《竇娥冤校注》《經學與詩學研究》等。