闹中取静的整体戏剧探索

2015-04-20郑荣健

郑荣健

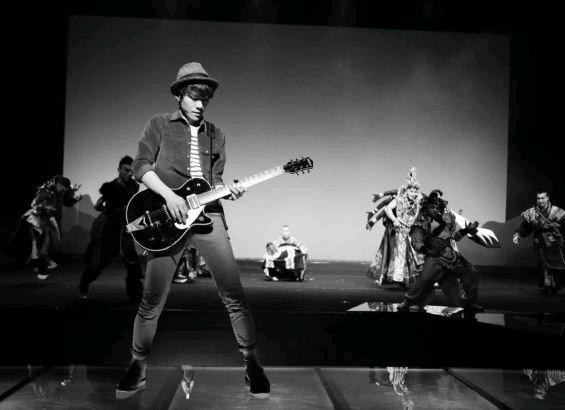

如果说摇滚京剧《荡寇志》挑战了我的观剧体验,那是确实的。它有摇滚、有时尚秀、有电玩风和现代舞;它热闹得如电光彻照、雷声轰鸣,与一桌二椅、鼓点清晰的戏曲舞台相距甚远。当穿着绒边裙、雪地靴的兔女郎扎靠上阵时,我一度目瞪口呆。在喧闹的摇滚音乐中,京剧的锣经、唱腔、念白、做打被填充得盈实而激荡,各种元素交织成一道错综的网,几乎让人迷失。在各类宣传报道的关键词中,《荡寇志》是“摇滚京剧”,是吴兴国和他的台湾当代传奇剧场与张大春、周华健继合作打造《水浒108——上梁山》、《水浒108——忠义堂》之后推出的该系列终极版。这样的宣传噱头和主创组合,似乎注定会很时尚、很热闹甚至很炫酷。

开始我很惘然,甚至隐隐想表现出一点愤怒。在我的判断里,这部戏将引起争议,几乎已是必定。但为何不愤怒呢?因为填满舞台的悲郁感。对以角儿撑台、讲究唱念做打的京剧来说,表现英雄群像的故事本就很难。它的故事不复杂,但场面宏阔,空间感极强。它的故事走的是时间流,人物的唱念做打却是被揉碎的,不再是戏曲传统里的线性审美;它涉及忠孝节义,却更深一层去探讨颇具现代感的宿命问题;它明明讲梁山好汉的英雄悲歌,却用“摇滚京剧”的形式把京剧在现代剧场、当代社会的困窘营造成审美情境,接通千年。

摇滚京剧《荡寇志》明显是在闹中取静、动中取止。它看似激荡着悲郁之情,却有静水深流;它的时间很慢,使空间变得饱满而富有张力。闹和动,是摇滚音乐,是现代舞蹈,是解构传统审美的T台秀和不无媚俗的流行语;静和止,是生活化、叙事性的语汇却仍笃定地运用了京剧的唱念做打。它的抱负已不在京剧,而有了郭小庄“雅音小集”的整体戏剧观念,有了编剧、导演、表演、舞美和灯光整合统一的意识。它甚至走得更远,就像王安祈所说的,“更进一步思考‘当代中国戏剧可能的型态,使京剧由‘转型导入‘蜕变”。

这是一部价值容易被遮蔽的好戏。如果把《荡寇志》当做传统京剧来看,显然有会错情意之嫌。在闹和静、动和止之间,空间和剧场才是它的审美旨趣,这也是它的价值所在。它不满足于传统戏曲相对单一和平面的舞台,线性流动、叙事清晰的表演,有意增加新的、现代乃至后现代的维度,从而形成一种立体的叙事空间。在我看来,闹和静、动和止,不过是它调整叙事姿态的表现。其本质,是传统与现代的磨合,是藏着诚意和苦心的。

在《荡寇志》中,不难发现,凡涉故事的主体叙事或抒情,它是静的,走的是京剧的锣经,用的是京剧的唱腔。宋江表达招安的意愿,在被毒杀前与铁牛推心置腹的大段唱腔,众好汉与天寿公主、与王田虎对战的武戏,它们大致都是京剧的路数。虽然不乏奇异服装带来的解构意味,也有“矮脚虎”王英颇类丑角的打诨,却无碍整体叙事的流畅。耐人寻味的是,它的闹和动,总是在表达现代情绪时适时出现,如很有音乐剧色彩、被称为洗澡歌的“坦荡荡”。有的部分看似可以用传统的方式表达却没有用,如回溯前缘往事的歌曲和驰骋杀敌的场面,想必是很让戏迷不满的;但从剧目整体考量,前者是贯穿全剧的气脉,不可能落定到某一个段落;后者跟T台秀相似,本属过场戏,为整体而妥协,完全可以理解。

类似《荡寇志》的探索性实验,近年来并不少见,但成功的鲜有。究其原因,跟其传统与现代的磨合缺乏灵魂统一有很大关系。没有统摄,自然显得拼接痕迹过重,各种元素支棱出来,舞台上难以自圆其说,观众就很容易跳戏,舞台和剧场的审美情境就会干瘪。摇滚京剧《荡寇志》的贡献,恰恰在于它厘清了各元素的归属、确立了多线叙事的层级关系,用现代与时尚、闹和动的娱乐情境把京剧的东西包蕴其中。这包蕴是谨慎的,带有呵护的诚意,带有时代的无奈和悲悯,并审美化为无限畅怀的剧中歌词——“那一日”。正是因为这种联系全剧的气韵贯通,《荡寇志》有了基于整体的统摄观照,从而保证了它的整一、协调。

宋江率梁山众好汉苦待招安,却在抗辽、剿王田虎、灭方腊后被宋徽宗赐酒毒死。在金圣叹删批版《水浒传》里头,这些不过是卢俊义的一场惊魂大梦,留下无限诗意的想象空间。吴兴国是执拗的,他偏选取了被删的、最具悲情意味的部分,敷演出这样一部纠结着江湖与庙堂、选择与宿命主题的英雄悲歌。很难想象,武生坐科出身、现年已63岁的吴兴国,居然会以这样的方式与宋江们展开如此的对话。我认为,他是心有块垒的。

受市场经济大潮和多元文化的影响,台湾的戏曲观众不断收缩,京剧的市场处境并不乐观。继郭小庄的“雅音小集”现代剧场实验之后,吴兴国和他的当代传奇剧场于1986年就开始了对传统戏曲的跨文化实践。这些实践,看似一个比一个步子迈得大,但其用意之真诚、之无奈,那种让传统戏曲与现代剧场对话的用心,孰人能知?适应时代潮流,吸引年轻观众,同时又要坚守本体、怀抱挚爱,怎么做?选择的分寸在哪里?

“金石盟约山水寨,忠义堂前菊花台”,描绘了当年梁山聚义的慷慨豪情。这些无奈上梁山的绿林豪杰,打着“替天行道”的旗号,不少人虽处江湖之远,其实是遥望庙堂的。既为贼寇,忠义已难两全,可宋江偏无限渴望能够两全。这是梁山故事最具悲剧色彩的地方。因为它已不单是反贼与朝廷的矛盾问题,其背后还有更大的社会伦理范畴。《荡寇志》最让人感动和震撼的地方,就在于它极好地呼应了这样一种悲剧情绪,把一个京剧人的坚守与窘境诉诸于审美化的舞台表达,达成与现代剧场、时代语境的对话,做到气息贯通。

在剧情的高潮处,吴兴国一人分饰宋江、宋徽宗两角,敷白面,符号色彩颇浓。宋江和宋徽宗分别代表着江湖与庙堂,却像是一个人的生死两面。宋江与铁牛的那场戏,是赴死,是劝君更尽一杯酒、共证天罡两茫茫;宋徽宗梦游梁山,见众好汉欢宴庆招安,见众好汉扑倒身死绝,是生对死的观照、检讨。生与死的呼应,集中于一人,一下子让意蕴超越了剧情的范畴,有了金圣叹版水浒结尾惊魂的无限审美空间,有了仰望星空、踌躇选择的全人类性。至此,吴兴国与宋江、宋徽宗几乎殊途同归,他的心头块垒也得以浇灌。

令人玩味的是,宋江、宋徽宗的符号化,实际上已模糊了角色的身份界限。剧中类似的做法还有很多,包括电玩风格的服装、扎靠上阵的兔女郎、穿黑丝袜的李师师,等等。从传统京剧的角度看,无论是宋江、宋徽宗、燕青、李师师还是李逵、王英等等,他们的行当特点极为淡化。或许,你可以听出宋江的老生味道,看出王英的丑角性质,但他们又有跨行当的、甚至现代娱乐的属性。这些处理,有的自然别有深意,比如李师师的黑丝袜,让人对她和燕青恋情的诗意想象涤荡全无,只留下现实的残酷;有的则与戏曲现状有关。

在台湾的京剧改革实践中,郭小庄和吴兴国都有淡化行当的做法。在我看来,这与类型化的、发展越发不平衡的行当难以承担现代戏剧的表意功能有关。在中国的传统戏曲中,无论是基础的戏曲美学,还是戏曲文学和表演体系,行当无疑是发展最充分、最成熟的。原因很复杂,在此不赘言。需要注意的是,由于某种程度上的发展偏侧,特别是以角儿为中心的欣赏环境,却部分造成了行当不齐整、不平衡的现象。时至今日,面对更丰富、更复杂、更进入人性和思辨深层的现代表现内容,难免力有不逮。在《荡寇志》中,吴兴国的做法对于戏曲的整体发展,显然还有待商榷,但基于其具体情境,从中是可看出经验和效果的。

总的看来,摇滚京剧《荡寇志》是闹和动的,它的价值容易被遮蔽、被口水所淹没,但它静水深流般的创新诚意、剧场价值和成功经验不应被埋没。起码,它给京剧乃至传统戏曲的现代转换提供了重要参照,抛出了问题,挑破了某些人不愿道的症结。最后提醒一句,《荡寇志》不是京剧,而是糅合京剧元素的现代剧场作品,这才是认识其价值的关键。endprint