以成都东村书画工作室为例探索旧建筑的改造

2015-04-20梁若宜

孙 笑 梁若宜

(四川省建筑设计研究院,四川 成都 610041)

以成都东村书画工作室为例探索旧建筑的改造

孙 笑 梁若宜

(四川省建筑设计研究院,四川 成都 610041)

以成都东村书画工作室为例,简述了旧建筑在恢复重建过程中,为满足新功能需求而采取的改造措施,从平面布局与功能分区两个角度探讨了具体的改造手法,既使旧建筑本身的记忆文化得到了延续发展,又使其焕发出了生命活力。

旧建筑,改造,场地,风格

1 设计背景

随着中国经济的持续攀升,城市建设得到了大规模的发展,但高速发展背后带来了结构混乱、环境恶劣、特色消失等一系列问题。适逢成都市提出“经营城市,提升城市整体价值”的发展思路,要通过经营城市提高城市整体价值,把历史文化和现代文明很好的结合,建成最宜居住和创业的城市之一。

项目选址原部队营房区,通过进行环境提升,风貌整治和功能改造,以推动成都市文化创意产业的发展,带动“成都东村”文博艺术核心区的形成。

2 场地解读

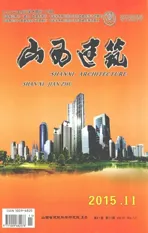

地块位于260亩绿轴公园内,地处公园最高点,原为某部队废弃营房,呈不规则的长方形,位置得天独厚、视野开阔。基地内的红砖瓦房形态完整,树木繁茂。其北侧保存有一栋两层砖混房屋,东侧有一栋一层的砖混房屋,其他区域多为残存的墙壁及原有地基。整个地块在高程上有一定的起伏,其中入口处为向上的缓坡,中间区地势较为平坦,地块东北角与平坦处呈现较大梯度。建筑现状见图1。

3 改造特色

探索老旧建筑为满足新的功能需求进行原址恢复重建,如何在保留场所历史记忆的同时焕发出新的生命力。为了这样的设计目标而对清水红砖外饰墙面的构造进行一定的探讨。景观方案中也力求对拆除的废旧材料进行再利用,营造独特的艺术氛围,同时整个场地环境中也蕴含原场所的记忆片段。

4 改造策略

本项目的恢复重建需尊重原有的场所风貌,同时为满足新的功能需求而在材料、空间、环境等方面提出以下改造策略:

1)采光天窗——建筑屋顶局部增加采光天窗,创建光线充足、观赏舒适的室内环境。

2)高敞空间——两层通高的loft空间创建出内部高敞、灵活可变的创作空间。

3)门窗洞口——根据室内功能布置立面门窗,新老材料的碰撞营造出对比冲突,凝重紧张的视觉感受。

4)展览空间——空间分割可借助铁幕材料,形成分隔便捷、风格契合的展陈布局。

5)场地高差——通过钢结构玻璃幕墙的方式增强对比,营造新旧融合、空间流动的场所氛围。

6)场地旧址——场地拆除的建筑基底区域铺设红砖地面,暗示场所记忆,行人参观游览路线采用透水混凝土、木栈道铺砌,形成引导性强、触感丰富的行走体验,创建蕴含记忆片段兼具时尚元素的场所精神。

7)庭院景观——中央区域采用草坪步道的开敞布置方式,便于大型装饰艺术的放置展出,创建宜人休闲、简洁大方的园区景观。

5 总平布局

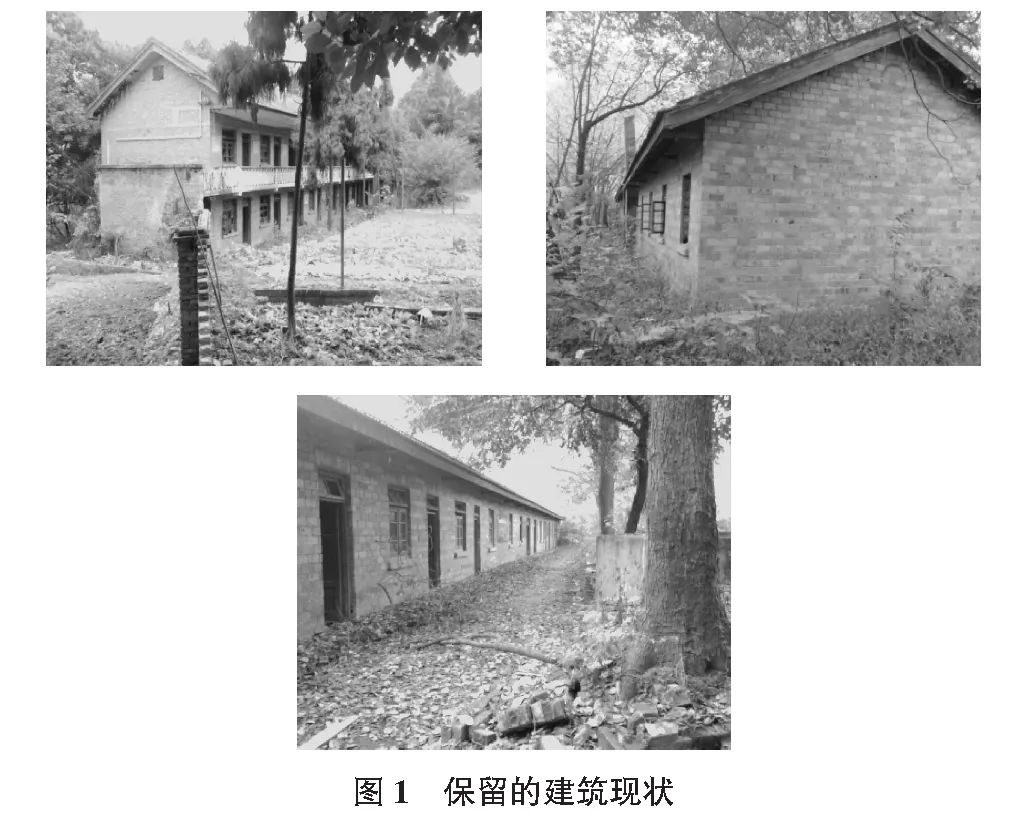

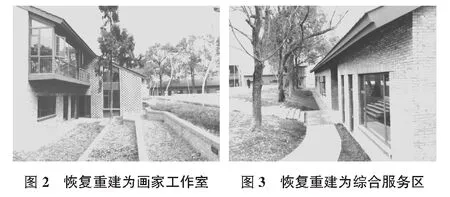

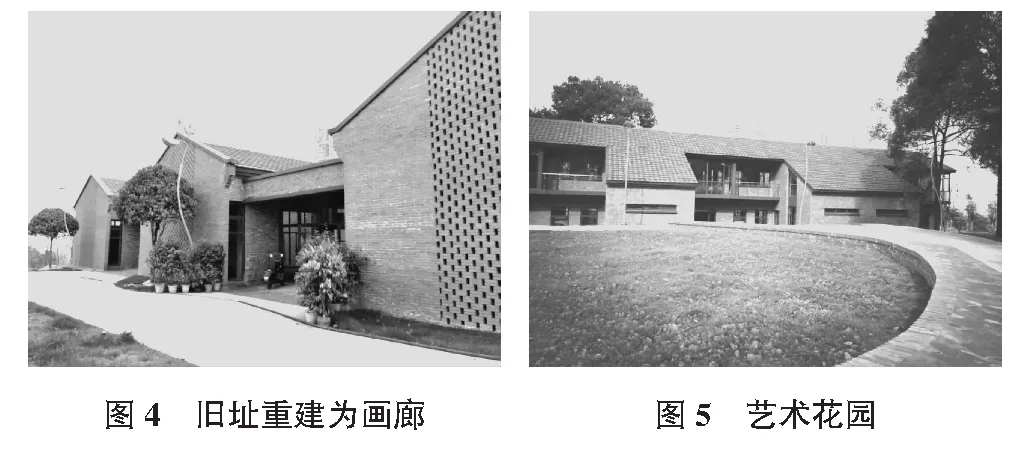

场地北侧的两层砖混建筑及场地东侧的一层砖混建筑分别恢复重建为画家工作室和综合服务区;在原损毁建筑的地基上新建成画廊。

6 功能分区

改造后场地分为三个功能板块,画家工作室满足作品创作、艺术交流;画廊承接展览展示、服务接待;综合服务区提供配套服务、休闲咖啡功能。三个板块根据场地地形、景观视野、交通流线分别独立设置,同时半围合形成中央艺术花园,形成向公众开放的活力空间。通过艺术花园的串联,使得场地在功能空间上既相对独立,又围合一心,互有沟通交流。

1)画家工作室保留了原建筑间的场地关系及主要材质,共形成四个独立单元,包含画家的艺术创作及休憩功能,同时该区域需要相对独立的私密性。设计中需要解决如何在原有建筑框架体系下营造满足画家作画及休息接待的功能空间。采用局部取消楼板形成通高艺术空间的处理手法(见图2)。

2)综合服务区通过加扩建满足山顶区配套餐饮功能。设计中需要解决如何满足茶室经营规模及功能需求。通过加建的玻璃幕墙与砖墙的强烈对比,为恢复重建建筑注入现代感。扩大规模的同时,保留原有建筑记忆(见图3)。

3)画廊部分的建筑风格与保留建筑保持一致,满足场地艺术展出需求。设计中需要解决如何与场地中其他建筑协调。尽量利用原场地旧址地坪,尊重现有环境,提取恢复重建部分的元素,同时为满足展览要求,采用高侧窗及内庭采光,避免光线直射(见图4)。

4)艺术花园则充分利用原始地形高差,保留了场地中的香樟大树,铺装材质选用拆除回收的清水红砖及拉毛混凝土,营造与

场所气质相吻合的画家艺术氛围(见图5)。

7 改造意义

简·雅各布斯指出:城市中心区的大规模更新是一种“天生浪费的方式”,她主张通过小规模的改造,逐步调节历史街区,使之融入现代生活。为此合理的老旧建筑改造可助推城市活力构建。从衡量城市繁荣程度的经济活力来讲,旧建筑改造可有效推进城市开发,形成多层次的消费空间网;而透过社会学角度观察城市生活宜居性的社会活力,老旧空间的开发可推进城市的公共性、公平性,促进公共空间多样性发展;随着物质生活的不断提高,精神层面追求的文化活力日趋迫切,创意性的开发将公共艺术带进百姓生活,发挥了公共艺术在城市中的作用,同时老记忆的烙印让城市的现在与过去对话,形成有故事有特性的城市。本项目通过保留住原有建筑格局及清水红砖外观,改为艺术创作、陈列展览、休闲娱乐等现代功能,把过去形态所包含的文化信息带入现代生活,在保持场所文脉延续的同时满足新的功能需求。换言之,旧建筑的恢复性开发确保人文历史不再断裂,传统文化得以继承和延续,在与场所记忆的关联中去发展出新的意象。

[1] [美]简·雅各布斯.美国大城市的死与生[M].金衡山,译.上海:译林出版社,2005.

[2] 蒋涤非.城市形态活力论[M].南京:东南大学出版社,2007.

Inquiry on the old architecture transformation withDongcun calligraphy and painting art studio in Chengdu as an example

Sun Xiao Liang Ruoyi

(SichuanAcademyofBuildingDesign,Chengdu610041,China)

Taking Dongcun calligraphy and painting arts studio in Chengdu as an example, the paper briefly introduces old architecture transformation measures for meeting new functions demands, explores specific transformation methods from two aspects of horizontal layout and functions, which not only develops old architecture memory culture but also flourishes life vitality.

old architecture, transformation, field, style

2015-02-02

孙 笑(1988- ),男,助理工程师; 梁若宜(1987- ),女,助理工程师

1009-6825(2015)11-0019-02

TU746.3

A