有机种植模式下种植密度与施肥量对郴州烟叶理化性质的影响

2015-04-18邓亚飞屠乃美朱列书邓正平

邓亚飞,屠乃美*,朱列书,邓正平

(1.湖南农业大学,长沙 410128;2.湖南省烟草公司郴州市公司,湖南 郴州 423000)

有机种植模式下种植密度与施肥量对郴州烟叶理化性质的影响

邓亚飞1,屠乃美1*,朱列书1,邓正平2

(1.湖南农业大学,长沙 410128;2.湖南省烟草公司郴州市公司,湖南 郴州 423000)

为探寻在有机种植管理模式下适宜的种植密度和有机肥施用量,在湖南省郴州市桂阳县烟叶生产基地进行了不同种植密度的两因素随机区组试验(株距和行距两因素各3个水平)以及有机肥不同施用量的单因素随机区组试验(233.33、300、366.67 kg/667m2),通过逐步回归分析,筛选出烤后烟叶理化指标处在较适值的试验处理。结果表明,株行距为0.5 m ×1.2 m、0.6 m×1.1 m的烤后烟叶理化指标较适宜,有机肥施用量在300.62~355.13 kg/667m2的烤后烟叶理化指标处于较优范围。

种植密度;有机肥施用量;浓香型烟叶;物理特性;化学成分

为适宜中式卷烟对高档原料的需求和改善植烟区生态环境,湖南郴州浓香型特色烟叶产区尝试按照有机种植模式进行烤烟生产,利用有机产品优势,结合当地优越的烤烟生态条件、独具特色的传统烤烟生产技术,充分发挥气候和土壤资源优势,探索浓香型特色优质烟叶高效可持续发展途径,以期研发并优化充分彰显郴州烟叶浓香型特色以及进一步提升烟叶品质的技术措施。

种植密度和施肥量是烟叶生产中非常重要的栽培因子,已有大量的研究报道。它们能够显著影响烟叶的物理性质以及其中各种化学成分的含量和比例。优良的物理特性、稳定适宜的化学指标是浓香型烟叶品质彰显的重要保证,在新型有机种植模式下,已有研究的种植密度处理以单因子研究居多[1-3],施肥量的研究多针对化肥适宜施用量或有机肥和化肥配施比例以及如何减少化肥用量而开展[4-5],研究指标多聚焦于烤后烟叶化学成分,而涉及物理特性的相关报道较少见,针对郴州产区的研究更是罕见报道[6],严重制约湖南浓香型特色优质烟叶的可持续发展。鉴于此,本研究在严格按照有机生产规程的前提下,探索当地土壤肥力水平和环境条件下适宜的有机肥施用量以及适宜的株行距配置,研究不同处理措施对烤烟理化性质的影响,以期为湖南浓香型特色优质烟叶的安全可持续生产提供理论指导。

1 材料与方法

1.1 试验地点与材料

大田试验在湖南省郴州市桂阳县仁义乡王泗村的浓香型烟叶有机种植模式示范田进行,该生产基地符合标准GB/T 19630.1~19630.4有机产品[7]对于产地环境的要求。前茬作物为水稻,烤烟供试品种为云烟87,供试肥料为湖南省湘晖农业技术开发有限公司提供的湘正农科烟草专用有机肥,其中m(N)∶m(P2O5)∶m(K2O)=3∶3∶4,有机质≥30%。

1.2 试验设计与方法

不同种植密度处理采用株距与行距两因素三水平随机区组设计,其中株距L1(0.4 m)、L2(0.5 m)、L3(0.6 m),行距R1(1 m)、R2(1.1 m)、R3(1.2 m),共9个处理:L1R1(0.4 m×1 m)、L1R2(0.4 m ×1.1 m)、L1R3(0.4 m×1.2 m)、L2R1(0.5 m×1 m)、L2R2(0.5 m×1.1 m)、L2R3(0.5 m×1.2 m)、L3R1(0.6 m×1 m)、L3R2(0.6 m×1.1 m)、L3R3(0.6 m×1.2 m)。设3次重复,共27个小区。施肥量统一为300 kg/667m2,基肥与追肥比例为7∶3。

有机肥不同施用量处理采用单因素随机区组试验设计,分为T1(233.33 kg/667m2)、T2(300 kg/667m2)和T3(366.67 kg/667m2)3个梯度,分别相当于施氮量7 kg/667m2、9 kg/667m2和11 kg/667m2,基肥与追肥比例为7∶3,重复3次(3个区组),区组内各处理随机排列,共9个小区,每个区组周边设置两行保护行。种植密度为株距0.5 m,行距1.2 m。

12月23日播种,翌年4月10日移栽。除试验处理外,其余生产措施均按照当地优质烟叶开发生产技术规范统一执行,生产全过程严格按有机农业的生产原则,禁用人工合成化肥农药、除草剂等。

1.3 测定项目与方法

取各处理烤后烟叶X2F、C3F、B2F等级样品,检测物理特性:单叶重、含梗率、平衡含水率、叶厚度、叶质重以及叶长与叶宽[8];同时检测主要化学成分:水溶性总糖、还原糖、蛋白质、烟碱、总氮、钾、氯,并计算出糖碱比、氮碱比、施木克值、钾氯比。其中可溶性总糖、还原糖、烟碱、总氮、氯采用流动分析仪[9-12]进行测定,用火焰光度法[13]测定烟叶中钾含量,蛋白质采用间接法得出:(全氮-0.1727×烟碱)×6.25。

1.4 数据统计与分析

用Excel软件对数据进行相关与回归分析,用DPS统计软件进行灰色关联度分析(分辨系数为0.1,数据进行均值化转换)、方差分析和多重比较[14]。

2 结 果

2.1 不同种植密度对烤后烟叶理化性质的影响

2.1.1 不同种植密度与各部位烟叶理化指标的灰色关联度分析 不同部位烟叶与种植密度关联度最大的理化指标并非一致。关联度最大的物理指标上部叶为平衡含水率,中部叶为叶厚度,下部叶为叶质重,关联系数分别为0.33063、0.46507、0.33219;关联度最大的化学指标上部叶为总糖,中部叶和下部叶均为烟碱,关联系数分别为0.36945、0.43568、0.44229;关联度最大的化学协调性指标上部叶和下部叶均为钾氯比,中部叶为施木克值,关联系数分别为0.27058、0.39563、0.37280。这说明各处理对不同部位烟叶各指标的影响程度和方式不尽相同,需进一步分析其相关机理。

2.1.2 不同种植密度对烤后烟叶物理特性的影响

她笑笑说:“女孩更应该努力啊,于己,为了让自己有更多的选择权,于家,为了有更好的经济条件赡养父母。现在不累点,以后就是身心俱疲了。”

如表1所示,变异幅度上部叶最大为叶质重,最小为叶长,变异系数分别为13.18%和2.89%;中部叶最大为单叶重,最小为平衡含水率,变异系数分别为10.18%和3.89%;下部叶最大为单叶重,最小为叶宽,变异系数分别为11.33%和3.64%,这说明上部叶叶质重和中下部叶的单叶重等物理指标对种植密度最为敏感,而上部叶叶长、中部叶平衡含水率及下部叶叶宽不敏感。

进一步分析发现,株距(y1)仅与中部叶叶厚度、叶质重存在显著正相关关系,与下部叶平衡含水率存在显著负相关关系,采用逐步回归的方法得到回归方程,仅下部叶平衡含水率(x1)入选y1=-2.8351x1+43.1939(R2=0.9987),F测验表明下部叶平衡含水率在不同株距处理间无显著差异,说明这一指标在株距0.4~0.6 m有规律性变化但无显著影响;不同株行距配置(y2)与中部叶含梗率存在显著负相关关系,与中部叶叶厚度存在极显著正相关关系,与中部叶叶质重存在显著正相关关系,采用逐步回归方法得到最优回归方程,中部叶的含梗率(x2)和叶厚度(x3)入选y2=0.9742-0.0369x2+0.0073x3(R2=0.8733),F测验表明不同株行距配置间中部叶的含梗率和叶厚度均存在极显著差异,中部叶含梗率L1搭配R1(36.61%)极显著高于R2搭配R3,L2搭配R2(35.70%)显著高于搭配R3,极显著高于搭配R1,而L3(平均32.72%)极显著低于L1(34.40%)和L2(35.00%),R3(平均33.27%)极显著低于R1(34.38%)和R2(34.46%),中部叶叶厚度L2R3和L3R2极显著高于其他处理。

表1 不同株行距烤后烟叶物理特性Table 1 Comparison of physical characteristics on cured tobacco leaves with different plant spacing and row spacing combinations

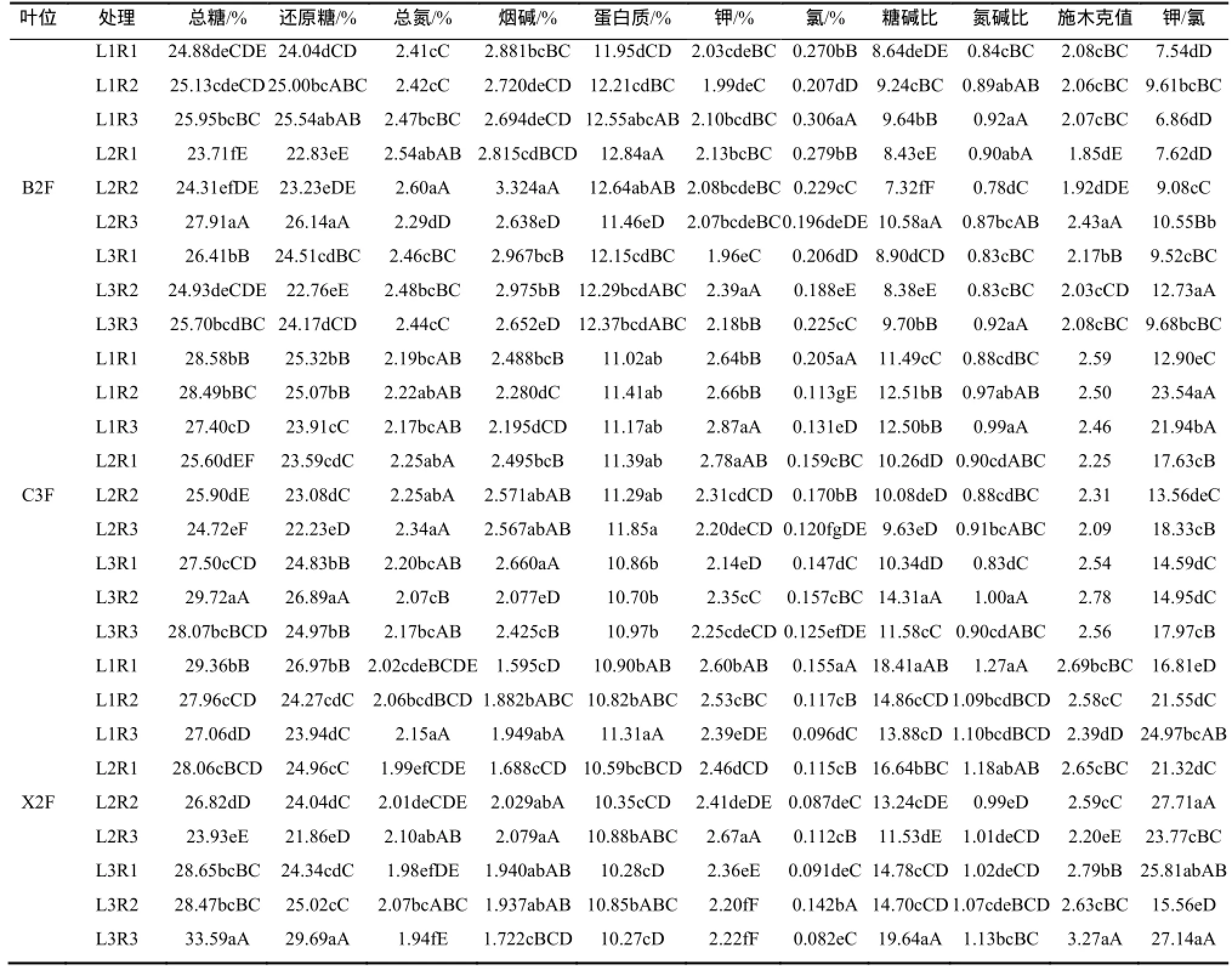

2.1.3 不同种植密度对烤后烟叶主要化学成分及其协调性的影响 如表2所示,上部叶和中部叶变异幅度最大的均为钾氯比,最小均为蛋白质,两指标变异系数上部叶分别为19.33%和3.30%,中部叶分别为21.30%和3.12%;下部叶最大为氯,最小为总氮,变异系数分别为22.518%和3.20%。

进一步分析,株距(y3)与上部叶氯、下部叶总氮存在显著负相关关系,采用逐步回归的方法得到最优回归方程,仅上部叶氯(x4)入选y3=1.3589-3.6710x4(R2=0.9993),株距间F测验表明,上部叶氯存在极显著差异,L1(平均0.261%)极显著高于L2(0.235%)和L3(0.206%);行距(y4)与中部叶钾氯比存在显著正相关关系,与中部叶氯存在显著负相关关系,采用逐步回归的方法得到最优回归方程,仅中部叶氯(x5)入选y4=1.7600-4.4752x5(R2=0.9995),行距间F测验表明中部叶氯存在极显著差异,R1(平均0.170%)极显著高于R2(0.147%)和R3(0.125%);不同株行距配置(y5)与上部叶钾氯比存在显著正相关关系,与中部叶钾存在显著负相关关系,采用逐步回归的方法得到最优回归方程,仅中部叶钾(x6)入选y5=1.2595-0.2875x6(R2=0.5573),不同株行距配置间F测验表明中部叶钾存在极显著差异,L1和R3搭配极显著高于与R2和R1的搭配,L2和R1的搭配极显著高于与R2和R3的搭配,L1(平均2.725%)极显著高于L2(2.430%)和L3(2.248%),R1(平均2.521%)显著高于R3(2.441%)和R2(2.440%)。

表2 不同种植密度下烤后烟叶主要化学成分及其协调性Table 2 Main chemical components and coordinating index in cured tobacco leaves with different planting density

2.2 不同有机肥施用量对烤后烟叶理化性质的影响

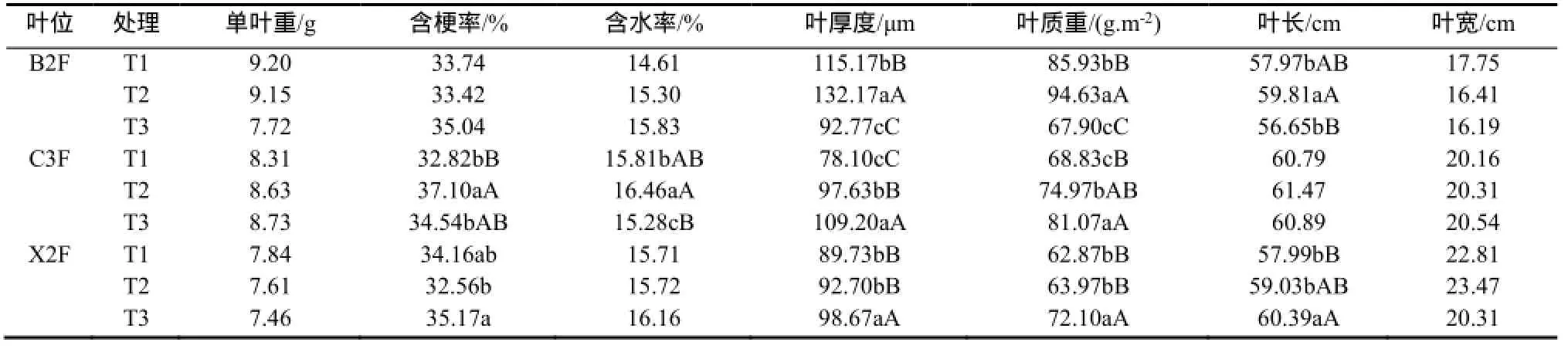

2.2.1 不同有机肥施用量对烤后烟叶物理特性的影响 如表3所示,变异幅度上部叶最大为叶厚度,最小为含梗率,变异系数分别为17.43%和2.51%;中部叶最大为叶厚度,最小为叶长,变异系数分别为16.55%和0.60%;下部叶最大为叶质重,最小为平衡含水率,变异系数分别为7.60%和1.62%。

2.2.2 不同有机肥施用量对烤后烟叶主要化学成分及其协调性的影响 如表4所示,变异幅度上部叶最大为钾氯比,最小为总氮,变异系数分别为23.16%和0.49%;中部叶最大为氯,最小为总氮,变异系数分别为23.674%和0.60%;下部叶最大为糖碱比,最小为钾,变异系数分别为29.60%和2.31%。

进一步分析发现,有机肥施用量(y7)仅与下部叶蛋白质(x8)存在显著正相关关系,回归方程为y7=-45.5344+5.2258x8(R2=0.9944),F测验表明下部叶蛋白质存在显著差异,T3极显著大于T2。上部叶和中部叶的氮碱比总体上均处于最适水平,下部叶偏高,表现为施肥量下降氮碱比增加的趋势。

3 讨 论

3.1 不同种植密度对烤后烟叶理化性质的影响

不同种植密度处理与中部叶含梗率、叶厚度以及上、中部叶氯含量和中部叶钾含量指标间能分别建立优质模型,与下部叶平衡含水率虽能建立模型但处理间差异不显著。其余指标无代表性可言,这与孟焕等[1]和张光煦等[4]的研究结果略有不同,试验中种植密度与单叶重处理间仅中部叶有显著差异但无规律性变化,与烟叶中烟碱含量无显著相关性,对氯和钾含量却均有显著影响,这可能是烟株对土壤养分的合理利用及采用了及时合理的栽培措施从而减小了种植密度变化对烟叶干物质积累的不利影响,也说明种植密度变化对烟株烟碱形成相关的绝大部分营养元素的吸收无规律性影响。

表3 有机肥不同施用量烤后烟叶物理特性比较Table 3 Comparison of physical characteristics on cured tobacco leaves with different organic fertilizer application rates

表4 有机肥不同施用量烤后烟叶主要化学成分及其协调性Table 4 Main chemical components and coordinating index in cured tobacco leaves with different organic fertilizer application rates

含梗率对于烟叶工业可用性有显著的影响,小于22.00%为适宜范围[15],但各种植密度处理中部叶含梗率均高于适宜范围;叶厚度可以反映烟叶细胞内干物质的积累情况,体现在一定时期内烟叶细胞数量和体积的扩大过程,国外优质烤烟适宜的中部叶厚度为100~120 μm[8],所采取的措施必须保证中部叶叶厚度处在适宜范围,同时尽可能地降低中部叶含梗率,根据y2=0.9742-0.0369x2+0.0073x3,可得适宜株行距乘积在0.5444~0.6757 m2,L2R2、L2R3、L3R1和L3R2满足要求,其中L2R2中部叶含梗率显著高于其他3个处理,剔除。

平衡含水率一定程度上代表内含物的类型和质量,反应烟叶的吸湿能力,过多会影响烟叶的弹性和燃烧,不利于烟叶的运输和储藏,一般在12.00%左右[16],根据中国烟草种植区划[15]的规定大于13.50%为适宜范围,株距在0.4~0.6 m范围内,含水率差异不显著,均为适宜,无法作出最优判断,但也说明大多数处理烤后叶游离水比例较适宜[17],株距的控制,可结合其他显著相关的指标的回归方程找到最适值。

烟叶中适宜的氯含量在0.3125%~1%[15,18],株距间上部叶氯,行距间中部叶氯均低于0.3125%,这可能跟生产实践中氯肥的过于限制有关,土壤氯含量低,导致原烟中氯含量普遍偏低,不利于烟叶质量的稳定和提高,建议在一定科学指导下适当使用含氯肥料;烤后叶中最适宜的钾含量需≥2.50%,据y5=1.2595-0.2875x6所得最适株行距乘积应≤0.5407,但通过物理指标分析发现,过高的种植密度易导致含梗率增加及叶厚度降低,降低了原烟可用性和破坏了产量积累的基础,物理指标中叶厚度关联度在中部叶为最大,应优先考虑这一指标。综上所述,L2R3和L3R2叶厚度极显著高于其他处理,为最优方案。

3.2 不同施肥量对烤后烟叶理化性质的影响

有机肥不同施用量与中部叶叶质重、下部叶蛋白质能分别建立优质模型,其余指标部分无代表性,这与计玉等[2]和张光煦等[4]的研究结果不一致,试验中不同施肥量未使各部位烟叶单叶重和叶长、叶宽产生显著性相关的变化,对各部位烟叶氯和钾含量均有显著影响,与总氮、总糖、还原糖相关性不显著,变化趋势不一致,这说明该肥力区间内肥力因子并非唯一对烟叶干物质形成有影响的因子,也可能是由于烟草品种及施肥量不同所致,也说明施肥量并未导致这几项指标形成相关的营养元素的缺乏或偏高。

烤后烟叶叶质重适宜范围为75.0~80.0 g/m2[8,15],根据y6=-15.5114+0.3271x7可得,适宜施氮量在9.02~10.65 kg/667m2。烤后烟叶蛋白质的适宜范围为9.48%~13.25%[18],根据y7=-45.5344+5.2258x8可得,适宜施氮量在3.99~23.71 kg/667m2。

综上所述有机肥适宜施用量在300.62~355.13 kg/667m2,相当于施氮量9.02~10.65 kg/667m2。

3.3 两个试验同等条件处理间烤后烟叶理化性质的比较

成组数据比较t测验结果表明,物理指标除上部叶含梗率、叶厚度,中部叶单叶重、含梗率、叶长,下部叶单叶重、含水率、平衡含水率、叶长、叶宽外,其余指标均存在显著差异;化学成分除上部叶总氮、氯、糖碱比,下部叶钾外,其余指标均存在显著差异。同条件下个别指标间有所差异,说明两块试验地存在一定的系统误差,可能是试验地面积偏小,样本量不足导致,后期试验可扩大种植面积,增加重复,选择更适合的试验设计来解决此问题。

3.4 有机种植模式与常规种植比较

采用有机种植模式平均产量在2361.25 kg/hm2,较同一产区常规种植模式的2862.10 kg/hm2有一定的差距,这可能跟肥料的利用率以及留叶数有关,烟草有机和常规种植模式的平均留叶数分别为18.61片和19.38片,但有机种植模式的上中等烟叶比例为92.89%较常规的88.89%高,这些差异是否显著需进一步验证。烤后烟叶糖含量过高,可能会破坏与烟碱的平衡,对烟叶燃烧性产生不良影响,使燃烧不易完全。研究中发现不同有机肥施用量的各叶位总糖和还原糖含量均高于最适值,这与相关研究结果[19]不一致,可能由供试品种、土壤类型、施肥水平及试验区域的生态条件差异所致。下一步工作可以考虑进行较适宜施肥量和种植密度互作的具体机理研究,探讨其对烟叶感官质量的影响以及考虑如何降低烟叶含梗率和含糖量。

[1] 孟焕. 移栽密度和施氮量对有机烟叶产量和质量的影响[D]. 长沙:湖南农业大学,2012.

[2] 计玉,袁有波,涂永高,等. 种植密度和施氮量对有机烟叶农艺性状及产质量的影响[J]. 贵州农业科学,2011,39(11):55-59.

[3] 翟书华,侯思名,刘凌云,等. 云南大理州拉乌乡有机烟种植调查与分析研究[J]. 昆明学院学报,2011,33(6):27-30.

[4] 张光煦,郭怡卿,马剑雄,等. 有机与常规种植方式烤烟综合效益分析[J]. 西南农业学报,2012,25(1):73-79.

[5] 张焕菊,陈刚,王树声,等. 应用生物有机肥减少烤烟化肥用量试验研究[J]. 中国烟草科学,2015,36(1):48-53.

[6] 周明志,周世勇. 桂阳县有机烟叶配套技术研究[J].现代农业科技,2011(22):63-64.

[7] 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局. GB/T19630.1~19630.4 有机产品[S]. 北京:中国标准出版社,2011.

[8] 杨虹琦,周冀衡,李永平,等. 云南不同产区主栽烤烟品种烟叶物理特性的分析[J]. 中国烟草学报,2008,14(6):30-36.

[9] 国家烟草专卖局. YC/T 468—2013 烟草及烟草制品总植物碱的测定 连续流动法[S]. 北京:标准出版社,2013.

[10] 国家烟草专卖局. YC/T 159—2002 烟草及烟草制品水溶性糖的测定 连续流动法[S]. 北京:标准出版社,2002.

[11] 国家烟草专卖局. YC/T 161—2002 烟草及烟草制品总氮的测定 连续流动法[S]. 北京:标准出版社,2002.

[12] 国家烟草专卖局. YC/T 162—2011 烟草及烟草制品.氯的测定 连续流动法[S]. 北京:标准出版社,2011.

[13] 国家烟草专卖局. YC/T 173—2003 烟草及烟草制品.钾的测定 火焰光度法[S]. 北京:标准出版社,2003.

[14] 唐启义. DPS数据处理系统:实验设计、统计分析及数据挖掘[M]. 北京:科学出版社,2010:87-89,96-99.

[15] 王彦亭,谢剑平,李志宏. 中国烟草种植区划[M]. 北京:科学出版社,2010:1-5.

[16] 刘国顺. 烟草栽培学[M]. 北京:中国农业出版社,2003:73-74.

[17] 周冀衡. 烟草生理与生物化学[M]. 合肥:中国科学技术大学出版社,1996:501-502.

[18] 王瑞新. 烟草化学[M]. 北京:中国农业出版社,2003:196-200.

[19] 谢莉. 有机肥对植烟土壤微生物活性及烤烟产量品质的影响[D]. 重庆:西南大学,2010.

Effects of Planting Density and Organic Fertilizer Application on Physical Characteristics and Chemical Components of Tobacco in Chenzhou City under Organic Farming Mode

DENG Yafei1, TU Naimei1*, ZHU Lieshu1, DENG Zhengping2

(1. Hunan Agricultural University, Changsha 410128, China; 2. Chenzhou Tobacco Company of Hunan Province, Chenzhou,Hunan 423000, China)

Two random block experiments were conducted to investigate the effects of main organic cultivation technologies, including different application rates of organic fertilizers (233.33, 300 and 366.67 kg/667m2) and different planting density (three levels respectively for plant and row spacing). Stepwise regression analysis was used to screen the experiment treatment in which the physical characteristics and chemical components of strong aroma tobacco being at optimum values. The results showed that better physical characteristics and chemical components were obtained when the planting density had the space collocation of 0.5 m×1.2 m and 0.6 m×1.1 m, and the organic fertilizing rates were within the range of 300.62-355.13 kg/667m2.

planting density; organic fertilizer application rates; strong aroma tobacco; physical characteristics; chemical components

S572.04

1007-5119(2015)06-0023-07

10.13496/j.issn.1007-5119.2015.06.005

邓亚飞,男,在读博士研究生,主要从事烟草栽培方面的研究。E-mail:dyf86@163.com。*通信作者,E-mail:tnm505@163.com

2015-03-20

2015-11-10