基于物联网技术的智慧图书馆建设研究

2015-04-17唐亦玲

唐亦玲

(金陵科技学院图书馆,江苏 南京 211169)

“智慧图书馆”即“智慧+图书馆”,是指图书馆通过物联网技术将智慧化贯穿于图书馆各项工作之中。智慧图书馆在技术上实现所有资源智能化;在服务上一切以用户为本,努力做到全方位地感知、捕捉信息,提供多种多样的服务模式。利用智能化的管理方式提高图书馆的服务水平,用户和馆员通过物联网智能化地完成服务要求,是智慧图书馆得以实现的标志。物联网技术的飞速发展为图书馆各项业务智能化发展提供了有利的技术支撑,也使智慧图书馆的构建成为可能,智慧图书馆已成为图书馆未来的发展趋势。

一、物联网技术在图书馆的应用现状

目前,物联网主要是在以RFID(radio freque-ncy identification)为关键技术、以纸本馆藏为对象的智能馆藏管理系统上应用,但这只是物联网技术在智慧图书馆初级阶段的简单应用。鉴于当前RFID 技术标准尚不统一、芯片性能还不够稳定以及芯片价格偏高等因素制约,所以采用RFID 技术的图书馆还局限在一个较小的范围。RFID 只是未来图书馆物联网建设所需的众多传感技术中的一种,要实现物联网技术在图书馆的全面应用还需要较长的实践探索。但从国内外图书馆十多年的应用实践来看,物联网技术在推动图书馆智慧化管理上大有作为。

世界上最早使用RFID 技术的图书馆是新加坡国家图书馆。该馆早在1998 年便开始测试RFID 在图书馆流通、分拣与物流系统中的应用,并于2002年全面建成并投入运行[1],是世界上全面应用RFID 技术的第一馆。在新加坡国家图书馆,公民凭借身份证就可自助完成图书查询、借还业务,还可以利用手持式的RFID 阅读器读取图书标签信息,快速完成文献查找、排架、检查库存等工作流程。此后美国、荷兰等国家的图书馆也开始使用该项技术。目前采用RFID 技术的图书馆数量逐年增长,截至2011年6 月,全球已有大约4 000家图书馆应用该技术管理图书[2]。

在国内,厦门集美大学诚毅学院图书馆在2006 年率先试运行了“RFID 智能馆藏管理系统”[3]。同年,深圳图书馆新馆也全面采用RFID技术,用户可以通过借还一体机实现借还图书、自动充消磁、自动分拣和排架等一系列自动化管理功能。在此基础上深圳图书馆还开发研制了“城市街区24小时自助图书馆系统”,该系统集办证、查询、预借、借书、还书等功能为一体,把传统图书馆的服务延伸到街区。2008年9 月,国家图书馆二期暨国家数字图书馆正式开馆,该馆引入RFID 技术,实现了传统服务和数字服务的有机融合[1]。此后,很多大型公共图书馆和一些高校图书馆也先后使用了RFID 的智能馆藏管理系统。据不完全统计,截至2012年,国内已有450余家图书馆正式应用了RFID 系统与设备[4]。同年6 月,中国文化行业——图书馆RFID 标签数据标准出台[5],这充分表明RFID 技术在图书馆中的应用被广泛认可,并开始逐渐普及。

二、智慧图书馆的形态特征与建设愿景

(一)信息感知全面化

借助各种信息感知装置,实现对构成整个图书馆资源体系、服务体系与管理体系的所有元素的感知,是支撑智慧图书馆正常运行的基础。智慧图书馆的信息感知是全面的、深度的感知,各类文献资源、人员与环境实体是感知的对象,图书馆的运行状态与用户需求信息同样也是感知的对象。借助感知信息,图书馆里的所有需要管理的对象与管理系统建立了关联并为管理系统所控制。目前,一些开展智慧化馆藏管理的图书馆,就是在每本图书中嵌入一个RFID 芯片,通过芯片信息把孤立的图书与管理系统建立联系,从而实现对图书的自助借还、智能分拣、自助盘点与顺架、安全检测,以及对馆藏架位导航等智慧化管理。

(二)服务模式多元化

在物联网背景下,智慧图书馆的服务模式更加多样化、智慧化和个性化,可以提供如自助服务、移动手机服务、RSS订阅、3G 定制、PDA/PPC 定制、移动E-mail定制等服务。借助传感信息,管理系统还能够自动识别和感知用户的当前位置及其所关注的研究主题,并能够将用户在虚拟环境下与实体图书馆环境下的信息行为倾向相结合,为用户构建个性化的偏好模型,及时给用户提供个性化的相关服务,如为用户自动推送相关信息资源与动态资讯,构建个人数字图书馆等。

(三)管理过程智慧化

智慧化管理是智慧图书馆的重要特征。其不仅要求在馆藏资源借阅服务、打印、扫描、缴纳图书逾期款、选座上实现智慧化管理,还要实现对用户智能化的跟踪和分析管理,提供深层次的有效服务。此外,还要对智慧图书馆的物理环境与日常维护进行多方面智能化管理,如图书馆楼宇中的水、灯光、电梯、门、安保摄像头等全部实行感应式的自动化管理。例如,美国芝加哥大学的曼索托图书馆建立的机器人堆叠书库管理系统,能够通过每本书的感应信息,对所收藏的350万册书籍以书名和尺寸进行分类与堆叠管理,其占地面积仅为常规书库的七分之一,大大节省了建筑空间[6]。又如,日本在图书馆安装联网温控传感器,按照需要的温度对空调进行智能调节,据悉可节约电量29.4%[7]。

(四)服务理念人性化

人性化服务理念不仅是当代图书馆人的追求,更是智慧图书馆的追求目标。一切以用户为本、创新服务是智慧图书馆的动力之源。基于人性化服务的理念,在图书馆的空间功能规划上,不仅要为读者创造传统风格上求“静”的阅览空间,还应为其提供可“动”的功能区域。除了提供传统的阅读功能区域外,还应设置如咖啡屋、音乐室、文化沙龙活动区等休闲性活动区域,让读者在休息中阅读,在阅读中休息。为了给读者提供一个良好的学习环境,阅览室内的温度、湿度、亮度都将实行自动控制与调节。另外,为了激发和启迪读者的创意灵感,一些国外图书馆将一些现代化工具(如3D 打印机)向读者提供外借服务。此外,还有“真人图书馆”服务模式,都是当代图书馆追求以人为本服务理念的极佳典范,这些也必将会为未来更多的智慧图书馆的创新实践所借鉴[8]。

智慧图书馆将极大地拓展传统图书馆的服务时间与空间。以手机或平板电脑作为信息服务终端的移动图书馆服务将成为用户利用图书馆的新途径。基于互联网络,用户可以方便地实现身份认证、移动借阅、视频点播、信息检索与参考咨询等功能。移动图书馆在服务时间上可以24小时开放,服务的空间上也不受具体物理地址的限制。在城市基础设施支撑下,通过移动图书馆机制,读者借助现代化设备随时可以享受图书馆各项服务。美国佛罗里达机场与布劳沃德县图书馆(Broward County Library)合作,开展为旅客提供15 000种免费电子书的服务,读者只要借助笔记本电脑或智能手机等载体即可免费阅读[9],从而实现了书与人的跨时空关联。

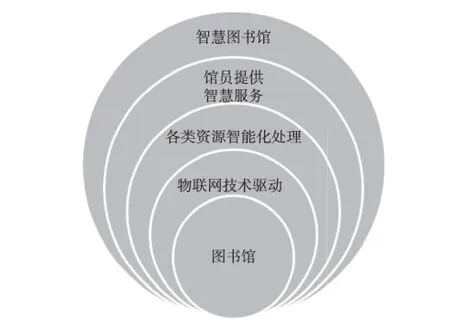

(五)智慧图书馆理想构建模式

智慧图书馆的构建分为三个阶段:初级阶段,发展阶段和聚合阶段。智慧图书馆都是在现有图书馆的基础上逐步实现的。目前已建成的现代图书馆是智慧图书馆的雏形,无论是线上(虚拟的)还是线下(实体的)图书馆,都是智慧图书馆建设的初级阶段,是RFID 技术在图书馆的广泛应用阶段。随着物联网技术在图书馆界不断深化和渗透,图书馆必会迎来智慧图书馆的发展阶段——各类资源包括图书馆楼宇、设备、设施等经过智能化处理后,自动地服务于用户。此后,开始实现智慧图书馆的最终阶段——聚合阶段,图书馆提供给用户全方位的泛在服务,图书馆的服务会主动“飘移”到用户身边(图1)。

三、智慧图书馆建设发展的问题及对策分析

(一)突破感知节点的技术瓶颈

实现图书、设备、人员、环境的有效感知是智慧图书馆建设的重要基础。感知点除了要有采集信息的能力外,还要有存储、处理和通信的能力,而当前能够提供信息感知节点的传感器种类很少,而且缺乏统一的技术标准。当前RFID 的标准主要有日本的Ubiquitous ID Center、欧美的EPC Global以及国际标准组织的ISO/IEC 18000,而这三个标准相互之间并不兼容。而我国目前也缺乏相应的标准规范[10]。国内高校系统图书馆动辄藏书达百万册,如果盲目采用不规范的RFID 芯片,将会给今后信息互通与共享工作带来被动和困难。可见,RFID芯片的技术瓶颈是在国内图书馆推广RFID技术的主要障碍。因此,尽快建立与国际主流标准兼容的RFID 国家标准,提高RFID 芯片的性能稳定性,降低RFID 芯片生产成本,这是推动我国未来智慧图书馆建设的关键。

图1 智慧图书馆理想模式

(二)解决信息安全与隐私问题

在构建智慧图书馆服务体系中,还存在不容忽视的信息安全与隐私安全问题。其一,物联网的开放架构本身存在潜在的隐患和风险。如标签的被窃、篡改、伪造和复制;通信遭受干扰、窃听和拒绝服务等攻击;互联网中的不安全因素扩散到物联网中;利用标签进行跟踪、定位等[11]。其二,手机、PC、平板电脑等终端在接入过程中会带来病毒的侵入和传播,造成图书馆信息系统的瘫痪,使无线传感网络受到安全威胁,而现有的网络安全保障机制无法保障其安全性[8]。因此,尽快构建图书馆RFID 系统安全模型,避免系统运行中的安全隐患,同样是智慧图书馆构建过程中需要重视的问题。

(三)降低智慧图书馆建设成本

馆藏管理智能化建设是智慧图书馆初期建设的基础,然而,目前仅少数馆引入RFID 技术。究其原因,除了前面述及的芯片技术问题和安全隐患问题之外,建设成本问题同样不容忽视。目前,电子标签成本很高,国内RFID 电子标签单价为人民币1元左右,国外的芯片价格更高,每个约为0.7美元。对于国内一般的大中型图书馆,要实现对全馆图书的RFID 电子标签管理,仅电子标签的投入将达百万元,这对于多数图书馆都是一笔不小的费用。此外,目前生产的电子标签的使用寿命较短,一般为10~15年,这一使用年限对于商品流通领域的应用是足够的,但应用于图书馆的馆藏管理上则远远不够[12]。其次,在图书馆楼宇的改造上需要花费大量资金,如各种传感器的布置以及配套的智能控制系统[8]。再次,其它的各种接入网设备如Wi-Fi、蓝牙、ZigBee等的投入价格也不菲[8]。因此,要全面推进智慧图书馆的建设,从总体上整合和共享图书馆资源,有待于物联网技术的快速发展,进而带来各类相关应用设备性能的大幅度提高及生产成本的大幅度下降。

(四)加强队伍建设,提升图书馆员职业素养

智慧服务是图书馆服务的最高状态,图书馆除必须具备智能化的设备外,对图书馆员的素质提出了更高的要求。队伍建设历来是图书馆建设与发展的核心要素,智慧图书馆馆员队伍建设的水平直接影响智慧服务的质量。因此,建设一支爱岗敬业、知识广博且思维敏捷的高素质馆员队伍是实现图书馆智慧化服务的有力保障。图书馆需在人才引进、馆员的角色定位、核心能力培养、服务模式探索及配套机制建设等方面加以完善,以推进智慧图书馆建设的步伐。

[1]谢芳.论高校智慧图书馆的功能与构建[J].图书馆学研究,2014(6):15-17

[2]撖立军.RFID 技术在图书馆的应用现状与问题分析[J].物联网技术,2012(12):79-80,83

[3]年华.RFID 技术在高校图书馆应用中存在的问题及功能拓展[J].科技情报开发与经济,2014(11):39-42

[4]杜亮,朱广智.物联网环境下智能图书馆发展研究[J].图书馆工作与研究,2014(7):23-26

[5]李学宁.浅议RFID 在图书馆应用的必然性[J].科技情报开发与经济,2014(9):44-45

[6]潘呈昀.图书馆行业(RFID)标准下的智能图书馆应用研究[J].科技资讯,2014(1):252-253

[7]王世伟.论智慧图书馆的三大特点[J].中国图书馆学报,2012(11):22-28

[8]沈彦君.物联网技术在智能图书馆中的应用[J].国家图书馆学刊,2012(8):51-54

[9]赵晓芳.智慧图书馆的服务途径实现与构建[J].图书与情报,2012(6):46-48

[10]林振洋.免费开放下RFID 的应用与研究——以天津图书馆为例[J].图书馆工作与研究,2012(9):49-51

[11]李峰,李书宁.基于物联网技术的智能图书馆发展研究[J].图书情报工作,2013(3):66-70

[12]王世伟.未来图书馆的新模式:智慧图书馆[J].图书馆建设,2011(12):1-5