“5-E”教学模式在中学化学校本课程中的实践研究——以“Vc 含量的测定”为例

2015-04-13沈婷

沈 婷

(南京十三中)

一、研究背景

“5-E”教学模式是美国生物科学课程研究机构(Biological Science Curriculum Study,简称BSCS)在1989 开发的一种基于建构主义教学理论和概念转变理论的教学模式。描述了一种能用于总课程、具体学科课程或某一具体课的教学程序,是一种致力于引起学生学习兴趣的有效的教学模式。

“5-E”教学模式强调以学生为中心,通过探究,以小组合作的形式理解和建构科学知识。一般包含吸引(Engagement)、探究(Exploration)、解释(Explanation)、迁移(Elaboratation)以及评价(Evaluate)5 个环节。这与新课程的理念是一致的:课程应激发学生学习化学的兴趣,提高学生的科学探究能力,进一步提高学生的科学素养。下面以“Vc 含量的测定”校本课程为例,展示“5-E”教学模式在化学校本课程中的实践研究。

二、以“Vc 含量的测定”为例,应用“5-E”教学模式进行化学校本课程的教学

1.1-E——吸引环节

(1)PPT 和实物展示:柠檬、猕猴桃、西瓜、橙子、草莓、葡萄等常见的水果,PPT 呈现一则关于“哪种水果Vc 含量高有争议”的新闻。

教师讲解:随着人们的生活水平提高,很多人养成了天天吃水果的习惯,但同学们对于哪些水果Vc 含量较多不是很清楚,网络上、报纸上、电视中对哪种水果Vc 含量高也有不同的说法,另外水果中Vc 含量的高低还受到保存时间、温度等外界环境因素的影响。今天我们一起运用化学实验来测定多种水果中Vc 的含量。

(2)提出问题:学生通过观察图片,思考以下问题:

①哪种水果中Vc 含量高?

②Vc 具有哪些化学性质?

③如何利用Vc 的化学性质测定其在水果中的含量?

④选择哪些简单易得的化学仪器和试剂来测定水果中Vc 的含量?

2.2-E——探究环节

(1)背景资料

由于校本课程时间和教学条件的限制,没有让学生自己去网络上查找有关Vc 性质的资料,而是选择由教师通过讲义的形式将资料呈现给学生,讲义内容部分节选自人教版选修一《化学与生活》第一章第四节“维生素和微量元素”。学生通过自主学习和小组讨论,归纳Vc 的物理性质和化学性质。

讲义背景资料节选:

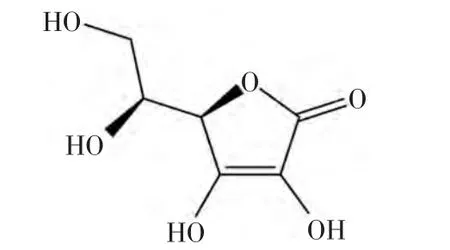

维生素C 是一种无色晶体,分子式为C6H8O6,分子结构如右图。熔点为190~192℃,是一种水溶性维生素,溶液显酸性,并有可口的酸味。维生素C 广泛存在于新鲜水果和绿色蔬菜中。

维生素C 也称为抗坏血酸,在人体内有重要功能。例如,它参与体内的氧化还原反应,维持细胞间质的正常结构;促进伤口愈合,维持牙齿、骨骼、血管和肌肉的正常功能;帮助无机盐和某些氨基酸的吸收;增强对传染病的抵抗力,有解毒作用等。中学生每天需要补充约60 mg 维生素C。

维生素C 的化学特性是容易失去电子,是一种较强的还原剂,在水溶液中或受热时很容易被氧化,在碱性溶液中容易被氧化。因此,生吃新鲜蔬菜要比熟吃时维生素C 的损失小。

Vc 的物理性质:外观(无色晶体)、熔点(190~192℃)、溶解性(易溶于水)。

Vc 的化学性质:酸性、还原性。

(2)讨论分析选择哪一种性质来测定水果中Vc 的含量

同学们分组讨论,把自己的想法写下来,并进行交流。最终所有同学得出了统一的看法:与Vc 物理性质相似的有机物较多,不易用来区分;水果中有多种有机酸,酸性这一化学性质也不易用来测定Vc 的含量;还原性是Vc 具有的较特殊的化学性质,可以选用碘液或酸性高锰酸钾等具有氧化性的物质进行滴定实验,从而测定水果中Vc 的含量。

(3)学生分组实验

实验仪器:榨汁机、25 mL 酸式滴定管、铁架台、烧杯、胶头滴管、锥形瓶、小刀

实验药品:柠檬4 个、猕猴桃2 个、黄瓤小西瓜1 个,橙子2个、5.0×10-3mol/L KMnO4溶液。

实验过程:

①榨取果汁:新鲜水果洗净、水分沥干、去皮、去核,称取100 g果肉各2 份,1 份放入榨汁机(带有滤网)打成汁,另一份做平行实验,为了防止Vc 被空气中的氧气氧化,应在第二次测量前再将第2 份果肉打成果汁;

②果汁装液:如使用研钵或不带过滤网的榨汁机,需要将果汁与果肉进行过滤分离,将榨好的果汁全部倒入锥形瓶中;

③KMnO4溶液装液:取一支25 mL 的酸式滴定管,检验是否漏水并洗净,用5.0×10-3mol/L KMnO4溶液润洗2~3 次,并排除尖嘴处气泡,向滴定管中注入KMnO4溶液至0 刻度上方,将液面调节至0 或0 以下某一刻度;

④滴定:左手握活塞旋转开关,右手不断旋转摇动锥形瓶,眼睛注视锥形瓶内溶液颜色的变化,至出现粉红色且30 s 不变色则为终点,记下读数,读数时,眼睛平视,使视线与溶液的凹液面相切,估读到小数点后两位,重复实验1 次;

⑤计算:

已知:5C6H8O6+2KMnO4+3H2SO4=2MnSO4+K2SO4+5C6H6O6+8H2O

公式:5×c(KMnO4)×V(KMnO4)=2×c(Vc)×V(Vc)=n(Vc)

Vc 含量(mg/100g)=176g/mol×n(Vc)×1000(176g/mol 为Vc 的摩尔质量)

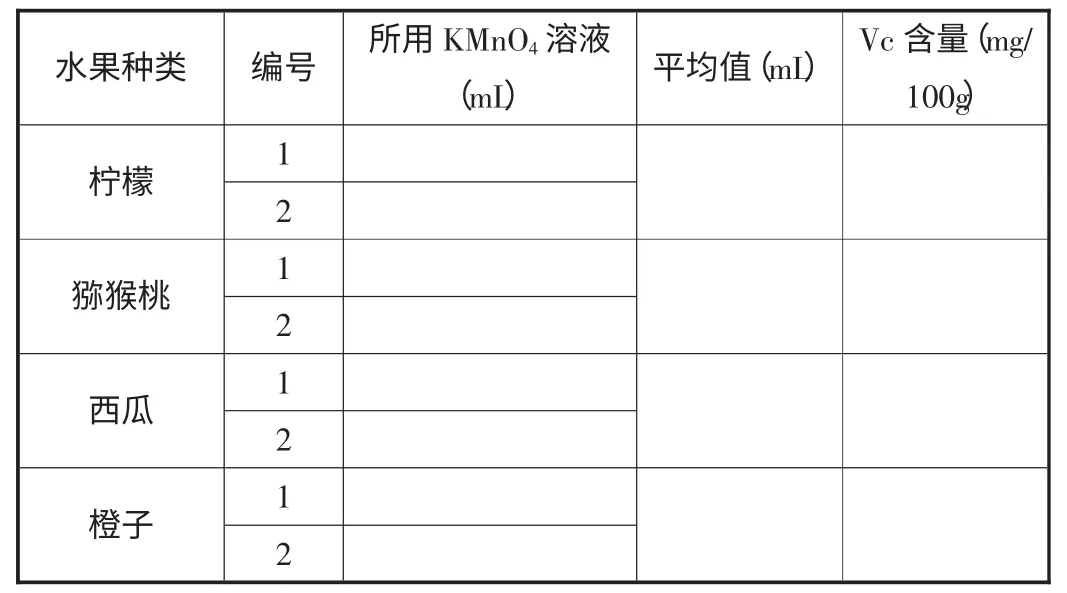

实验数据记录表格

实验结论:

通过公式计算,每组同学排出了柠檬、猕猴桃、西瓜、橙子4种水果Vc 含量的大小关系。由于实验操作中的误差等原因,每组同学得到的实验数据与排序结论可能是不完全一致的。

3.3-E——解释环节

通过实验对4 种不同水果中Vc 含量的测定,由大到小排出水果Vc 含量顺序,与网络上查阅到的水果Vc 含量顺序进行比较,发现两者之间不完全一致,而且网络上对水果Vc 含量的排序也有不同版本。同学们通过讨论认为,水果的含水量、存放时间、品种以及环境温度等诸多因素都会影响Vc 的含量,需要进行大批量的样品测定,才能使数据更具有信度,更有说服力。

4.4-E——迁移环节

(1)设置新的情境:很多同学都很喜欢喝饮料,饮料除了清爽解渴外,营养功能也是销售宣传的一个要点,其中Vc 是最大的卖点,如农夫山泉公司出品的一款柠檬味复合果汁饮料水溶C100,在产品上标明了每瓶饮料含Vc100.0 mg。

教师提供水溶C100 饮料、统一鲜橙多两种饮料各1 瓶,并提出以下问题供学生思考:

①这些饮料是否真像宣传的那样含有Vc?

②含量是否达到瓶身包装上标明的那么多?

③对人体有没有好处?

(2)学生提出实验方案

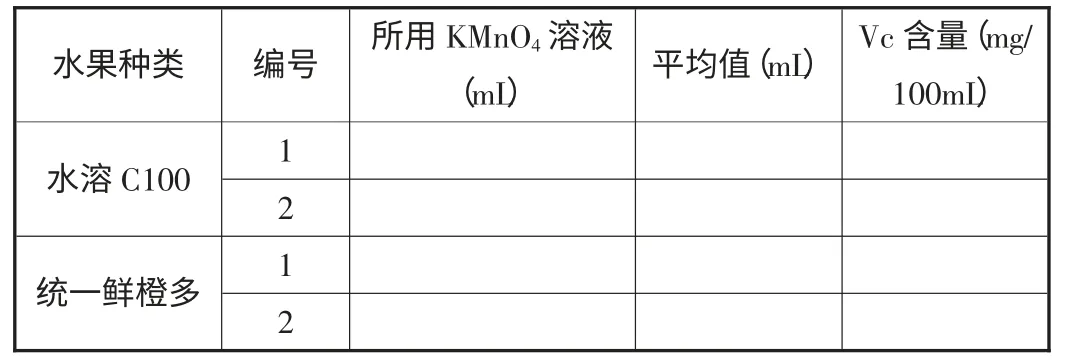

利用测定水果中Vc 含量的方法,分别测定水溶C100 饮料(瓶身标明Vc 含量为100 mg/445 mL)、统一鲜橙多(瓶身标明Vc含量为25 mg/100 mL)中Vc 的含量,探究是否与饮料包装上标明的Vc 含量相当。

(3)学生分组实验

取水溶C100 饮料100 mL 于锥形瓶中,用5.0×10-3mol/的KMnO4溶液滴定,记录KMnO4溶液的体积,再做一次平行实验。

计算:Vc 含量(mg/100mL)=176g/mol×n(Vc)×1000(176g/mol为Vc 的摩尔质量)

实验数据记录表格

实验结论:每个组得到的数据不完全一致,有的组计算的结果甚至比产品标明的Vc 含量还要高。这可能是由于饮料本身带有一定的颜色,使得滴定终点的读数存在误差。

5.5-E——评价环节

教师可以根据学生在实验和教学的过程中的表现进行评价,包括学生的实验参与意识、小组合作精神、思维发散情况。同时,学生也可以根据自己的表现,参考其他同学的表现来进行自我评价。另外,还可以进行书面评价,包括学生提交的实验报告中探究方案的设计、实验现象的记录、实验结论的讨论、所学课程内容的感悟等等。

三、“5-E”教学模式在化学校本课程中实践的反思

1.校本课程是“5-E”教学模式实施的最佳平台

“5-E”教学模式强调以学生为中心,通过运用调查和实验的方法解决问题,强调通过小组合作学习促进学生对科学概念的理解和知识的建构。校本课程正是“5-E”教学模式“施展才能”的最佳平台,校本课程教学要求不同于必修课程,没有了传统的学业考试压力,教师具有很大的决策权,学生有更多探究的机会,课程评价方式也更多样、更注重过程。如在校本课程的课堂上可以自行组队,组内自行分配任务,可充分地进行师生和生生之间关于实验方案的交流和讨论,可获取各种需要的常见实验仪器和药品进行实验探究。学生在校本课程这种自主、开放的课堂才能真正实现知识的自我建构,才能真正实现“5-E”教学模式的精髓。

2.“5-E”教学模式使化学学习更深入生活

“5-E”教学模式中的迁移环节是知识深化的重要环节。在这个环节中,教师需引导学生在知识理解和技能使用的基础上,能够运用知识、技能解决新的问题,并与其他的知识、技能之间建立联系,构建知识网络。校本课程的素材往往十分贴近生活,如肥皂的制作与去污原理、水果电池电量的影响因素探究、84 消毒液最佳漂白效果条件的探究,这些校本课程的素材为“5-E”教学模式中的迁移环节提供了施展的空间,“5-E”教学模式也使化学学习更贴近生活、深入生活。

刘廷婷,王后雄.“5-E”教学模式在化学校本课程教学中的应用探索[J].中学化学,2015(01):1-4.