解析广西传统工具

——禾剪

2015-04-13许边疆肇庆学院美术学院

文/ 许边疆 孙 林(肇庆学院 美术学院)

解析广西传统工具

——禾剪

文/ 许边疆 孙 林(肇庆学院 美术学院)

禾剪是一种收割稻谷的传统工具。在广西,该工具又被俗称剪禾器、手镰、摘禾刀、禾镰等,说法不一,但本意都与稻作农业有着密切联系。从实际调研情况看,广西历史上除了汉族、回族、京族不使用禾剪外,其他几个少数民族一般都用,尤其是以壮族、瑶族、苗族、毛南族最为常见,禾剪显然是一种地域性很强的收割工具。为了能较全面地了解这种工具的设计特征及其背后的成因,我们走访了一些县市博物馆,也做了田野调查,根据所获信息及间接资料,本文试图从设计学的角度来对这种古老的农具形态、功能、材料工艺、工作原理及历史沿革加以分析或解读。

一、形制设计分析

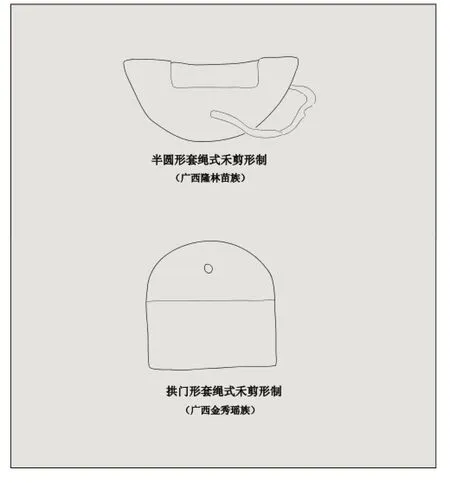

经调研得知,广西不同区域的禾剪在形制上存在着明显的差异性,这种现象表明:禾剪作为单手操作的收割工具,工作原理尽管一致,但形制方面却无统一标准,在满足实用功能的前提下人们依据个体劳动经验来对工具加以设计,这往往会导致同类器具形制的多样化。概括地看,广西禾剪形制可分为两大类型:一是套绳式禾剪;二是握杆式禾剪(图一)。所谓套绳式禾剪,是指工具的“手柄”是用软质材料绳索制作完成的,这类禾剪形制通常是呈现出较薄的片状结构,其最大尺度一般不会超过15厘米,刀刃被设计成平刃,刀片长度约在2.5—3.5厘米之间,宽度控制在1.5厘米左右,材质为铁,刀片形制较小。如果我们比较它们的正面形态特征,该类禾剪又能细分出弯月形、半圆形、拱门形等不同的亚型结构(图二)。从广西一些馆藏藏品数量来判断,弯月形禾剪是数量最多的一种,约占套绳式禾剪总数的70%左右,因此弯月形禾剪是较常见的一种形制。除套绳式禾剪外,广西还存在另一类型的禾剪——握杆式禾剪,由于这类禾剪的“手柄”形态为杆状,故而名之。事实上,握杆式禾剪同套绳式禾剪一样,也存在着许多亚类型。例如,广西龙脊壮族生态博物馆收藏的握杆式禾剪便与靖西壮族博物馆藏品形制截然不同。前者禾剪形制很像金属小铲;后者形态犹如展翅的飞鸟。但,无论形制如何相异,这类禾剪都有一个共同的特点,那就是有硬质“手柄”的存在。

图1 广西套绳市禾剪

图2 广西不同的禾剪形制

二、结构设计分析

归纳地看,套绳式禾剪一般是由剪身、刀片及绳索构成;握杆式禾剪则是由剪身、刀片与手柄组合成形。如果对这两种类型的禾剪结构进行比较分析的话,握杆式禾剪结构显然要比套绳式禾剪结构复杂的多。从构造方式上分析,套绳式禾剪剪身与绳索的组合是通过打孔穿绳的手段来实现的,而握杆式禾剪剪身与手柄的连接方式则是以组装为主,其构造方式或为榫卯结构、或在手柄上先开出个细凹槽,将打过孔的剪身插入这个凹槽中,然后再用一根长度近于手柄的竹条插入手柄内,通过贯穿细孔来固定剪身。实际上,正是由于两者间的结构差异,使得套绳式禾剪的制作难度小于握杆式,这是导致套绳式禾剪应用数量明显多于握杆式禾剪的原因之一。从实物比较看,无论是套绳式禾剪还是握杆式禾剪,形体大都是呈现出对称式的结构。具体地说,这类工具的形体一般都存在隐形的对称“轴线”, 刀片、绳索或手柄的位置是依据这条无形轴线来设置的。例如,套绳式禾剪刀片的中心与轴线相一致;而穿绳用的洞孔也刚好设在轴线之上,最常见的形式是在刀刃背面剪身处凿一圆孔(也有少数禾剪是以等距离的方式设三个孔洞)。之所以要这样设计结构,除审美因素外,更多的是与工具的实用功能密切相关。

三、工作方式分析

作为一种收割稻谷的工具,套绳式禾剪与握杆式禾剪在操作方式上略有差异。具体而言,套绳式禾剪操作方式是:先将绳索套在右手的大拇指上,然后用中指和无名指夹住禾剪剪身,割稻时就用食指勾住谷穗的茎秆,让茎秆紧挨在刀刃之上,稍用腕力便可切断它。握杆式禾剪操作方式是:操作者先用拇指和食指握住手柄,接着再用中指和无名指夹住剪身,由于拇指和食指握柄的同时也能随势开张,故,割稻时手指可借开张之势将前方的茎杆拉到刃口之上,仅需手腕用力就能割断穗杆。从力学角度上看,禾剪的工作原理是:凭借禾剪锐利的刀锋,使刃口与茎杆之间产生极小的接触面,当人用力前后拉动禾剪时就会在茎杆表面产生应力集中,结果这种强大的刃口压力便会在瞬间将茎杆切断。

图3 广西靖西“飞鸟”形握杆式禾剪

图4 广西龙脊禾剪形制与功能图示

四、材料工艺分析

广西禾剪是一种小型收割工具。经实测,套绳式禾剪自重一般小于50克,握杆式禾剪重量不超100克,体重较轻,显然这缘于它是单手操作工具。从构成材料看,除禾剪刀片皆为铁质外,剪身和手柄有木、竹、棉绳、牛角、铁等材料,甚至还有铜、铝等有色金属。其中,以弯月形套绳式禾剪与握杆式禾剪的成形材料最为多样,而半圆形禾剪则是以木为主,拱门形禾剪多为铁质,材料相对单一。比如广西民族博物馆馆藏的铝质弯月形禾剪(瑶族人用具)就是一个典型案例,这种禾剪剪身是用铝材锻打而成,剪身设有三孔,用以拴系棉绳,而剪身缺口处则嵌有刀片,该禾剪应该是近现代产物。再比如广西靖西壮族博物馆收藏的握杆式禾剪(图三),把手是用竹材制成,剪身却用木料成形,配上铁质刀片,可谓是材料复合成型。这类禾剪之所以会选择多种材料,原因是:一、某些材料的天然形态可直接被利用,例如,对较细的管状竹杆略作加工即可充当禾剪手柄;二、除了金属禾剪需要锻打外,竹、木、牛角、棉绳皆为身边易得材料,人们凭借一些简易工具就能加工出禾剪,制作成本低廉,这也是中国民间传统工具的生产特点之一。据实际调研得知,广西禾剪的制作流程是:先选好材料,然后分别加工好每个部件——剪身、刀片、手柄,最后是对这些部件进行组装。如果是套绳式禾剪,还需打孔穿绳。总之,禾剪是一种单纯的劳动工具,人们更加注重形态与功能间的关系,纹样装饰反而被忽略。

五、设计特点分析

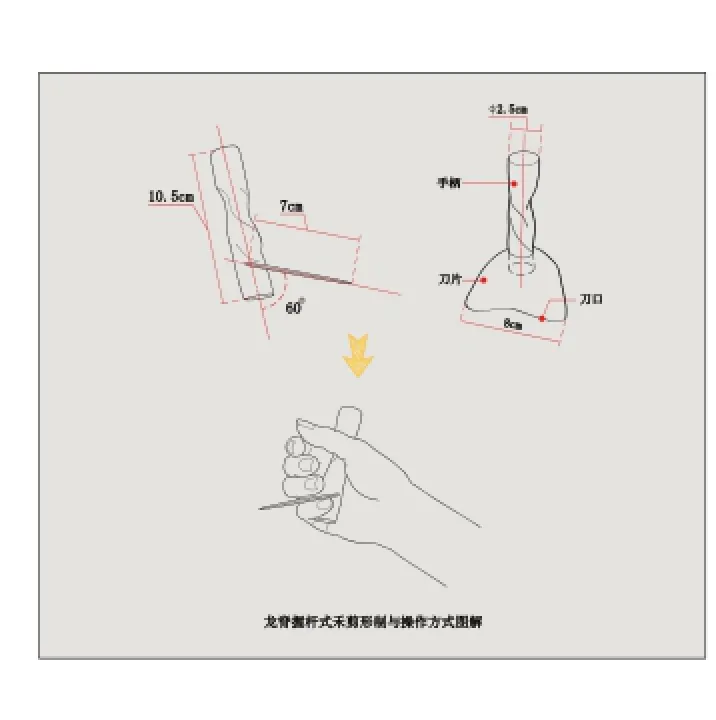

广西禾剪是一种单手操作工具,形制与结构的设计自然会涉及适人性及劳动效率。从广西各地情况看,不同地方的禾剪虽形制存在差异,但结构上都会考虑工具与人手的协调问题,这里仍以广西龙脊壮族生态博物馆馆藏禾剪为例(图四)。该禾剪手柄为木料制成,刀片与剪身是用同一块铁片打造而成,这块铁片以插入的方式与手柄相连。据现场测量得知,禾剪手柄长10.5厘米,刀口长8厘米,刀片宽7厘米,厚约0.3厘米,刀片与手柄间的夹角约为60度。如果是近距离地观察这个棒形手柄,外表并非是光滑的面,而是用心设计了两条弯曲的浅沟槽。当人手握住手柄时,大拇指与食指便会自然地“嵌进”这些沟槽里,形成彼此吻合的结构关系,这种手柄无疑是依据人手的生理特点及持握方式来设计的,有槽形的手柄无疑为操作者的劳动过程带来适人性。与此相似的是,该禾剪的刀片与手柄设计成了60度夹角,这也是从人手做功效率来考虑的,倾斜的刀片能让割稻过程变得快捷和方便。很显然,作为一种传统工具——禾剪,它所蕴藏的设计思想同当今人机工程学理论有着不谋而合之处。

除了功能与结构间的关系外,广西禾剪也注重外形的塑造。比如套绳式禾剪,剪身的制作多为板材结构,为了方便人的使用,一般是将剪身的外部边缘设计成弧形,这样既利于操作,又为禾剪整体形制带来美感,弯月形、半圆形、拱门形禾剪皆是这种设计思想的产物,这里以弯月形禾剪为例,从设计学角度对其加以分析。正如前文所说,广西弯月形禾剪是套绳式禾剪的主流形制,它的最大特征便是剪身两端弯角的存在,这里弯角的作用有两点:一是,相向的弯角构成了优美的有机形态;二是,在割稻的过程中由于弯角的存在,能避免茎秆的滑出,结果这有利于割稻工作效能的提高。正因如此,弯月形禾剪要比其他套绳式禾剪更受人们的青睐,这也是它用量较大的原因所在。这里附带提及,广西套绳式禾剪也有装饰纹样的,不过这类禾剪数量极少,仅在广西民族博物馆见过两件藏品,其正反面饰有凤凰、花卉和太阳纹,装饰手法或为雕刻、或为彩绘。纹样用的少,说明广西禾剪历来重视形体的设计,而忽略二维形象,这种现象在握杆式禾剪上表现的更为突出,现列举部分典型案例,且做分析。

图5 广西禾剪功能图

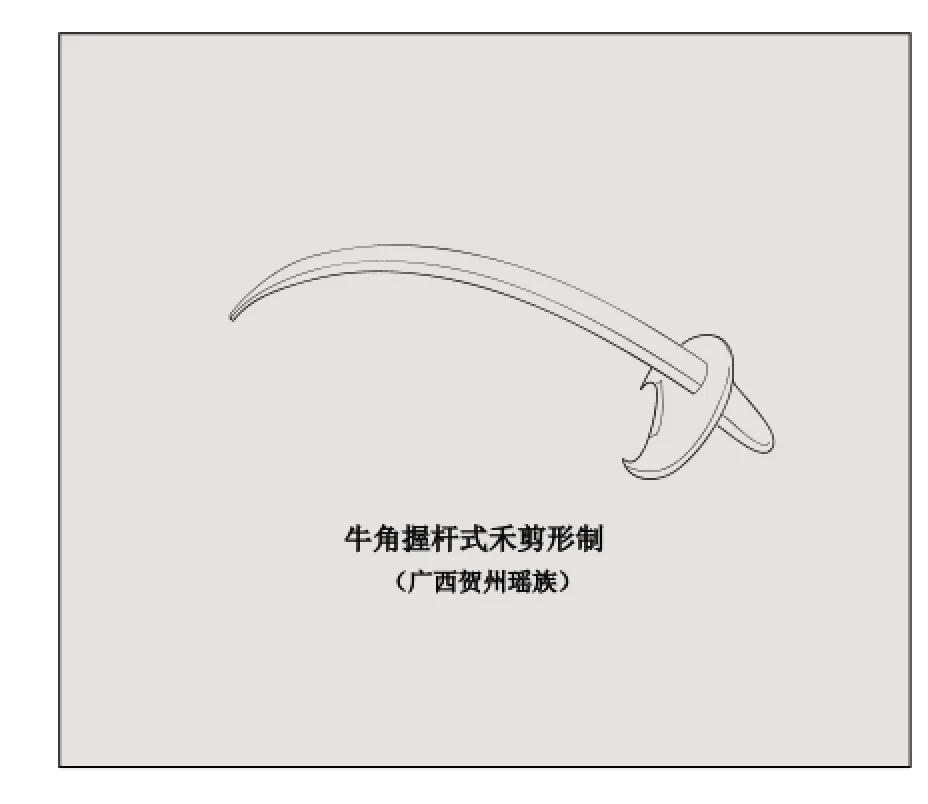

图6 牛角手柄禾剪

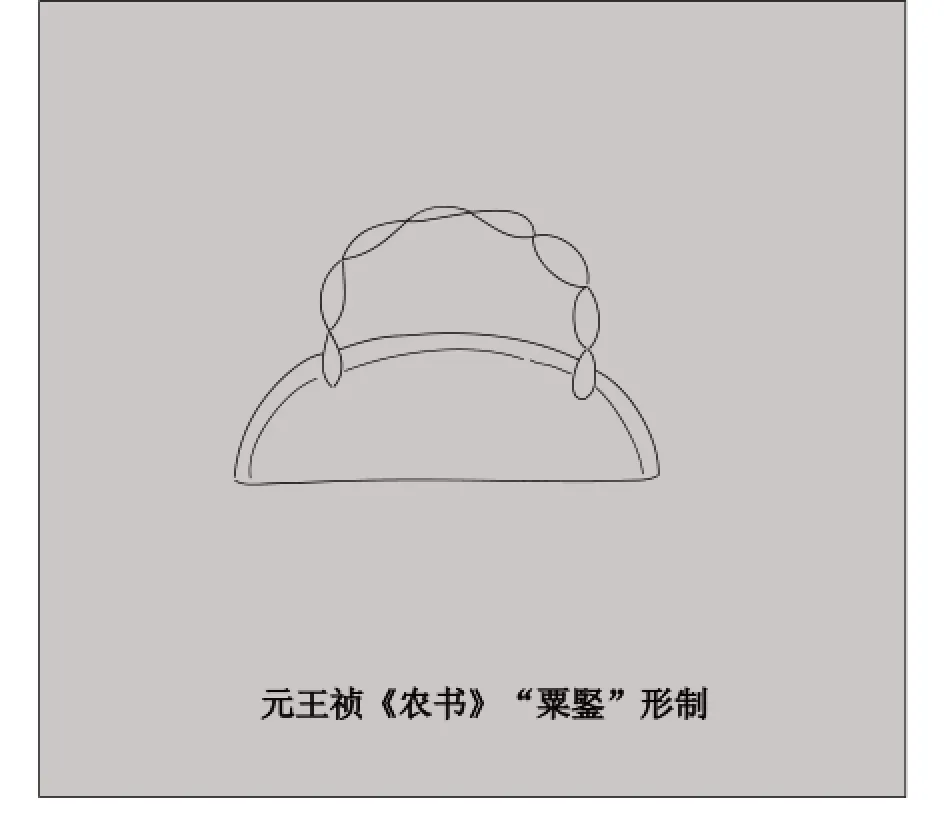

图7 王祯《农书》粟鋻插图

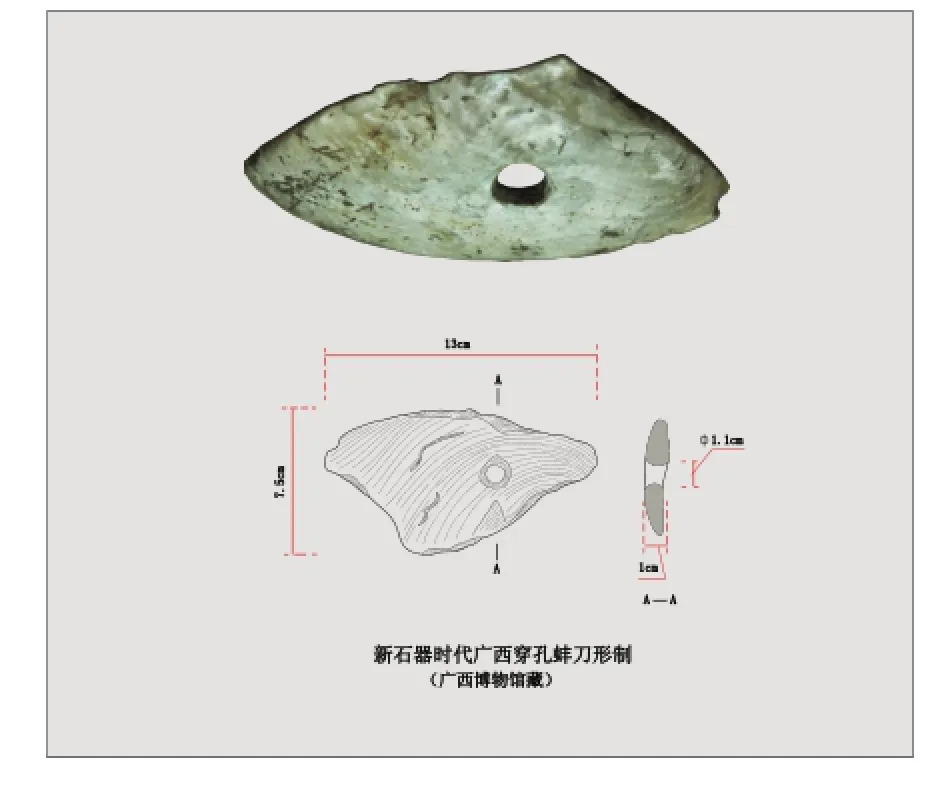

图8 新石器时代广西穿孔蚌刀

案例一:广西靖西壮族博物馆馆藏握杆式禾剪。这款禾剪形制与上文提到的龙脊型禾剪截然不同,差异在于它的剪身形态犹如展翅的飞鸟,形体呈流线型,尾部设系绳孔(绳索起悬挂功能)。剪身前端以交叉形式安装一个直径约2厘米的竹制长杆,杆长7.5厘米,用来充当手柄。经测量,剪身长16.5厘米,最大宽度4厘米,板厚0.7厘米,刀片长3.5厘米。据该馆工作人员介绍,这种禾剪的操作方式是,用右手中指和无名指夹住禾剪剪身,同时将手柄握在手心之间,收割时再用食指和拇指勾住谷穗茎杆,将其带进刀刃之上,从而切断茎杆(图五)。显然,在操作方式上该禾剪与龙脊型基本雷同,但本案例却巧妙地将形制设计成了意象的“飞鸟”,在满足功能的前提下,案例形态也获得了优化。这表明,在设计者眼里案例的外观与功能是同等的重要。

案例二:该禾剪采自广西民族博物馆,本案例同样属于握杆式禾剪(图六),但禾剪的手柄却是用牛角制成,手柄长约17厘米,呈一定弧度的弯曲状,上端尖细,下端扁平。从构造方式上看,案例剪身凿有方孔,手柄是以穿孔的方式与剪身相连的,加之剪身形制源于弯月形(牛角代替了绳索)禾剪,是故,手柄与剪身在形制上显得十分统一,形态简洁而优雅。

总之,在满足收割功能的同时广西禾剪也关注工具形态之美,因此许多案例对当今设计不无启迪价值。

六、禾剪起源分析

图9 广西禾剪收割的糯稻

有关禾剪的记载,元代王祯曾在其《农书》里有过具体表述,只不过他是将禾剪称之为“粟鋻”而已(图七),文章说:“截禾颍刃也。《集韵》云:‘鋻,刚也。’其刃长寸许,上带圆銎,穿之食指,刃向手内。农人收获之际,用摘禾穗。与铚形制不同,而名亦异,然其用则一,此特加便捷耳。”王祯不仅将这种工具的形制和使用方法做了介绍,而且还进一步指出了该工具与“铚”的不同。他认为“铚”虽然也是一种割禾穗的工具,但其形制却是一种弯曲的短刀(《农书》里给了图样),并且说“粟鋻”要比“铚”更加好用。从一些间接资料判断,“铚”的出现不会晚于战国,如《〔诗经〕臣工》诗说:“快些用铚刀收割。”但就“粟鋻”而言,它一定存在自身的发展轨迹,换言之,禾剪的出现并非是从天而降。笔者认为,产生禾剪的历史原因至少有:一、同稻谷种植有关;二、是从某种原始禾剪演变而来。从上世纪考古成就看,早在5000多年前,广西稻作农业就已经产生。例如,广西资源县延东乡晓锦文化遗址便出土了新石器时代晚期炭化稻米,品种有原始的栽培粳稻和少量籼稻。此外,1963年广西考古队在邕宁、武鸣、横县、扶绥等地沿邕江及其上游的左右江两岸,发现了距今9000—10000年间的石磨棒、石磨盘、石杵等谷物加工工具,这些石器的出土间接地印证了当时有野生稻的采集。更为重要的是,南宁新石器时代贝丘遗址、桂林甑皮岩遗址皆出土了新石器时代的蚌刀遗物,南宁遗址有些蚌刀还是用较大的三角帆蚌磨制而成。那么,新石器时代的蚌刀究竟是做什么用的?对此,我们着重考察了广西博物馆馆藏的新石器时代蚌刀(图八),这类蚌刀大部分呈三角形态,蚌壳背部与后端部分被切刈掉,留下前端主齿窝以下至腹缘部分,蚌刀偏上部位往往对穿一孔(个别两孔),周边打磨光滑,其中较长的一边被磨出单面刃口。从尺度上看,蚌刀整体长度大约是在13厘米左右,宽度约为8厘米,厚度近1厘米。如果用手握住蚌壳厚的部分,这类蚌刀就具备了刀具的使用功能。这里令人关注的是,蚌刀中上部开有贯通孔,穿过这个贯通孔可系上绳索(也能装手柄),再将绳索套在手指上,就能像禾剪那样灵活地收割谷穗了,显然蚌刀结构特征与套绳式禾剪如出一辙,仅成型材料不同而已,功能上却具备了禾剪的基本属性。从设计学角度分析,在生产力极其低下的年代,古人利用河蚌来制作收割野生稻谷的工具是十分自然的事,因为河蚌不仅来源丰富,本身就具备“刀具”的潜质,因此,我们推断蚌刀是广西后期禾剪的原型。总之,蚌刀的出现无疑提高了稻谷的收割效率,这对扩大稻作的种植量,使野生稻加速向栽培稻驯化起了至关作用。而后期禾剪的产生,不仅让这种工具变得更加有效和耐用,也成就了一种区域性极强的劳动工具。

七、综述

在广西,传统禾剪的使用群体主要是壮、瑶、毛南、苗、侗、仫佬、彝等少数民族,汉族人、京族人及回族人较少使用。那么,在有镰刀的社会环境下,这些少数民族为什么还会选择这类效率相对低下的收割工具呢?概括地看,至少有以下几方面原因:一是,与稻谷品种及其种植环境有关。在龙脊山区考察时我们得知,当地壮族或瑶族先人为了生存,凭借双手和简单的劳动工具在长达数百年的时间里开发出了许多水稻田,形成了独具特色的梯田稻作模式。他们用石头建田埂,引山泉来灌溉,最终形成了一些大不过一亩,小只能种几十株的禾田。种田经验告诉他们,要在这样山高水冷的地区种植水稻,更好的办法是选择那些高杆类稻谷,如大糯、香糯、黑须糯、同禾等。这些品种的水稻往往是穗大,茎杆长,不易被风吹倒,同时也存在脱粒难的问题(需晒干脱粒)。于是,龙脊山民在选择收割用的工具时,更青睐以站立方式劳作的农具禾剪,对于不断弯腰挥动的镰刀而言,他们反而觉得不太合适。此外,为了方便稻谷的脱粒,他们将割下的谷穗困绑成把(图九),挑回家,然后悬挂在房中,待稻谷晾晒一段时间之后或要食用时才把谷粒舂出。有些村寨为了方便晒禾,甚至还专门建有“禾廊”;二是,广西山多田少,旧时水稻产量过低,为了避免粮食的浪费,特别是收割那些容易掉穗的稻谷,禾剪明显要比镰刀优越的多;三是,可提高禾杆的利用率。具体地说,脱掉谷粒的稻杆仍有其利用价值,比如桂西南一带的壮族人常用稻杆来编织草帽、草鞋等生活用品。一般来说,所有的稻杆都可用于编织,其中以糯稻、高杆早稻、中稻的稻杆最为实用。然而稻杆也有自身不足,比如吸潮性强,易霉烂或发黄,因此稻杆须晒干才能使用。另外,从编织工艺角度看,干燥后的稻杆最好要保持原生长形态,经过搓揉的稻杆在编织时不易成形,尤其是编织诸如草帽之类的物品。所以,在过去农耕时代,由于特定的作物种植、劳作环境及生活方式,导致了镰刀的使用率反而不及禾剪高。

关于禾剪的功能,正如上文所分析的那样,是以收割稻穗为主,但一些研究资料显示,禾剪也有其他的实用功能。比如,广西罗城县仫佬族就用禾剪来收割山草、薯藤、沟草、田基草等等。上思县山区的瑶民,除了用禾剪收获稻谷外,也用它来收割薯藤。由此可见,广西禾剪实际上是一种多用途的工具。

随着社会的发展,上世纪后期,广西许多地区开始大量种植杂交水稻,杂交水稻不仅产量高,而且在收割方式上也更适宜镰刀。因此,禾剪的使用开始大量萎缩,尤其是到了上世纪末机械收割机的应用,导致禾剪基本退出了历史舞台,仅在一些特殊场合使用,如收割那些种植量少的糯稻或“巴掌”大的农田谷物。从民俗角度看,大部分少数民族的人对种植糯稻都有着一份特殊的感情,可以说糯稻是人们生活不可或缺的作物,由它而衍生出的食品也成为当地文化习俗重要的组成部分。例如,龙脊山区的壮族人、瑶族人就善于用糯米来酿造米酒,而米酒是逢年过节、婚丧嫁娶或迎接客人的必备饮料。再比如,广西少数民族的人不仅爱吃糯米饭,也更喜欢用糯米来制糍粑,每逢节日到来之前,一些村民就常站在木臼旁一上一下捶打糍粑原料,那种极富节奏感的劳动场景能让每一个在场的人切身感受到浓浓的生活气息,这些显然都与劳动工具禾剪有着不解之缘。

(责任编辑:姥海永)

[1] 王祯[元]撰,缪启愉、缪桂龙译注.农书译注[M].济南:齐鲁书社出版.2009.494.

[2] 广西壮族自治区编辑组.中国少数民族社会历史调查资料丛刊修订编辑委员会,广西仫佬族社会历史调查(修订本)[M].北京:民族出版社,2009.

[3] 广西壮族自治区编辑组.广西瑶族社会历史调查(第六册)[M].南宁:广西民族出版社.1987.

Parsing of guangxi traditional tools——Rice shears

在广西,禾剪是收割谷穗的传统工具。其最初的原型是新石器时代的蚌刀,后来演变成了一种人造工具。概括地看,禾剪形制有两大类,即套绳式禾剪和握杆式禾剪。这两类禾剪结构虽迥异,但功能一致,体现出了劳动人民的聪明与才智。本文从设计学的角度对这类工具的形态、功能、材料工艺、使用方式及历史沿革做了具体解读。

In Guangxi, Rice shears are traditional tools for harvest grain-heads.The initial prototype is neolithic clam knife, later evolved into arti fi cial tools.Generally, there are two categories of Rice shears, the rope type rice shears and grip type rice shears.These two kinds of rice shears structure are different, but both the same function, re fl ect the wisdom of the laboring people.This paper makes a detailed analysis of the form, function, material process, using method and history of this kind of tool from the angle of design.

禾剪、套绳式禾剪、握杆式禾剪、形制;

Rice shears, rope type rice shears,grip type rice shears,shape

10.3969/J.ISSN.1674-4187.2015.04.009

许边疆,广东省肇庆学院美术学院副教授,研究方向:传统艺术设计、环境艺术设计。

孙 林,现任教于广东省肇庆学院美术学院,研究方向:传统艺术设计、视觉传达设计。