慢性乙型病毒性肝炎湿热量化的临床探讨*

2015-04-12陈佩婵侯延平郑振刘先秒谭庆林

陈佩婵 侯延平 郑振 刘先秒 谭庆林

乙型病毒性肝炎是人类的重要疾病类型之一,是严重影响全球公共卫生的重大问题。全球20亿人群曾感染乙型肝炎病毒(hepatitis B virus,HBV),其中3.5亿人为慢性乙型病毒性肝炎,且终身携带乙型肝炎病毒,最终并发肝硬化或肝脏恶性肿瘤而死亡人数高达100万人/年[1-2]。近年来,有关于慢性乙型病毒性肝炎的中医辨证分型与T细胞亚群、白细胞介素、载脂蛋白等量化指标关系的研究报道[3]。同时有慢性乙型肝炎临床症状与热休克蛋白70的文献研究报道[4]。但关于尿液水通道蛋白2 (AQP-2)、血清休克蛋白70(HSP70)和外周血T淋巴细胞亚群与慢性乙型病毒性肝炎湿热证的关系研究甚少。本研究通过检测尿液水通道蛋白2、血清热休克蛋白70和外周血T淋巴细胞亚群等指标的变化,以探讨慢性乙型病毒性肝炎湿热证的量化规律,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2012年1月-2013年12月高要市人民医院消化内科住院部西医诊断慢性乙型病毒性肝炎,中医辨证属于湿热证患者101例,排除甲型病毒性肝炎、丙型病毒性肝炎、丁型病毒性肝炎、戊型病毒性肝炎、酒精性肝病、药物性肝病、自身免疫性肝病、肝硬化、肝纤维化和肝脏恶性肿瘤等肝脏疾病,将患者分为两组,其中慢性乙型病毒性肝炎湿偏重证者为A组,共50例,其中男32例,女18例,年龄19~65岁,平均(45.23±6.32)岁,慢性乙型病毒性肝炎热偏重证者为B组,共51例,其中男34例,女17例,年龄19~64岁,平均(45.15±6.24)岁。同期选取肝功能正常,未合并肝脏疾病和湿热证的健康人群作为正常组,共50例,其中男30例,女20例,年龄18~66岁,平均(45.44±6.01)岁,三组间性别、年龄等一般资料比较差异均无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 慢性乙型病毒性肝炎西医诊断标准 参考2000年中华医学会传染病与寄生虫病学分会、肝病学分会联合修订的《病毒性肝炎防治方案》标准[5],血清乙型肝炎表面抗原(hepatitis B surface antigen,HBsAg)或血清HBV-DNA阳性大于6个月以上,血清丙氨酸转氨酶(alanine aminotransferase,ALT)大于正常上限2倍而低于正常上限的10倍。

1.3 湿热证中医诊断标准 湿热证的辨证参照《中医内科学》(第6版,王永炎主编)黄疸章节中的辨证分型拟定[6]。(1)证候表现为身目发黄如橘,无发热或身热不扬,头重身困,嗜卧乏力,胸脘痞闷,厌食油腻,纳呆呕恶,口粘不渴,小便不利,便稀不爽,舌苔厚腻微黄,脉濡缓或弦滑者辨为湿偏重证。(2)证候表现为全身皮肤及白睛发黄,黄疸重,色泽鲜明,壮热口渴,心中懊恼,胁胀痛而拒按,恶心呕吐,纳呆,小便赤黄或短少,大便秘结,舌红苔黄腻或黄糙,脉弦数或滑数者辨为热偏重证。

1.4 检测方法 (1)尿液水通道蛋白2(AQP-2):留取晨尿20 mL,尿液样本收集后离心,取上清液,放入-20 ℃冰箱冻存待测。采用酶联免疫吸附测定法(Enzyme-Linked Immuno Sorbent Assay,ELISA 法)检测尿液水通道蛋白2(AQP-2)水平,各试剂及尿液标本在检测前平衡至室温,采用0.05% SDS-PBS等倍稀释后,4 ℃过夜,漂洗封闭后滴加一抗(兔抗鼠1∶1000,经3%BSA-PBS稀释),37 ℃环境下孵育2 h,漂洗后滴加二抗(1∶2000),37 ℃环境下孵育1.5 h,显色终止反应,采用酶标仪于450 nm处测定吸光度(OD值)。(2)采用ELISA 法检测血清热休克蛋白70(HSP70),空腹抽取静脉血2~3 mL,血标本抽取后随即分离出血清放入-20 ℃冰箱冻存待测。用ELISA方法测定血清样品中HSP70含量,各试剂及血液标本在检测前平衡至室温,采用PBS缓冲液洗涤,4 ℃过夜,漂洗封闭后滴加一抗,常温下孵育2 h,PBS缓冲液洗涤后滴加二抗,常温下孵育1.5 h,显色终止反应,采用酶标仪450 nm处测定吸光度。(3)外周血T淋巴细胞亚群:采用抗体致敏的红细胞花环试验间接测定外周血T淋巴细胞亚群,试剂由武汉生物制品研究所提供,采用COULTER流式细胞仪测定,以%表示。

1.5 统计学处理 本研究数据采用SPSS 18.0统计软件进行分析,实验结果的数据类型均为计量资料,属完全随机设计的多组均数比较,以 (±s)表示,采用One-Way ANOVA对各组实验结果进行方差分析,分析前首先考察方差齐性,方差齐则组间多重比较用LSD法检验,方差不齐则组间多重比较用Dunnett T3法检验,以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

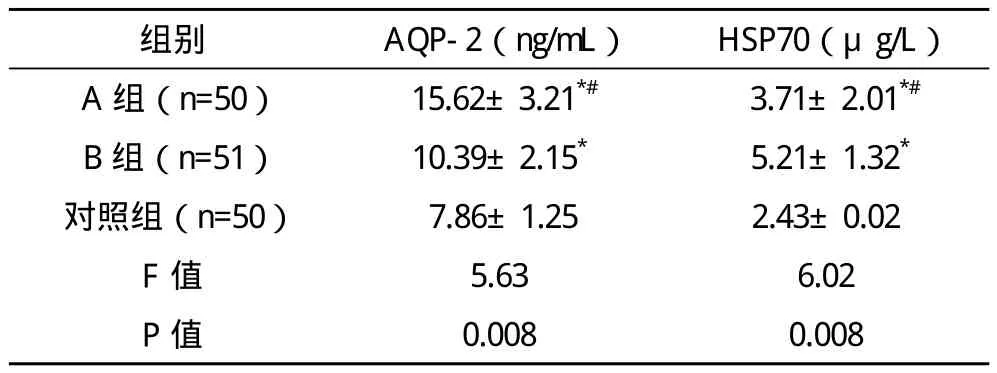

2.1 组间AQP-2和HSP70的比较 A组AQP-2明显高于对照组,两组比较差异具有统计学意义(q=15.93,P<0.05),B组AQP-2明显高于对照组,两组比较差异具有统计学意义(q=14.51,P<0.05),且A组AQP-2明显高于B组,两组比较差异具有统计学意义(q=9.57,P<0.05)。A组HSP70明显高于对照组,两组比较差异具有统计学意义(q=7.21,P<0.05),B组HSP70明显高于对照组,两组比较差异具有统计学意义(q=14.89,P<0.05),且B组HSP70明显高于A组,两组比较差异具有统计学意义(q=4.41,P<0.05),见表1。

表1 组间AQP-2和HSP70的比较(x-±s)

2.2 组间外周血T淋巴细胞亚群的比较 A组、B组和对照组三组间CD3+比较差异无统计学意义(P>0.05),A组CD4+、CD4+/CD8+均明显低于对照组,两组比较差异均具有统计学意义(q=12.31,22.45,P<0.05),B组CD4+、CD4+/CD8+均明显低于对照组,两组比较差异均具有统计学意义(q=11.88, 20.74,P<0.05),A组和B组CD4+、CD4+/CD8+比较差异均无统计学意义(P>0.05);A组CD8+明显高于对照组,两组比较差异具有统计学意义(q=10.70,P<0.05),B组CD8+明显高于对照组,两组比较差异具有统计学意义(q=12.64,P<0.05),A组和B组CD8+比较差异无统计学意义(P>0.05),见表 2。

表2 组间外周血T淋巴细胞亚群的比较(x-±s)

3 讨论

我国是病毒性肝炎的高发地区,每年平均发病率约为(120~140)/10万,其中以乙型病毒性肝炎为主[7]。我国乙型肝炎病毒(hepatitis B virus,HBV)感染率高达57.6%,全国至少6亿人曾感染过乙型肝炎病毒[8]。慢性乙型病毒性肝炎(Chronic viral hepatitis B,CH-B)严重威胁人类健康。目前关于慢性乙型病毒性肝炎的研究主要涉及中医中药防治、流行病学、临床医学、预防医学、生物医学和病毒学等多方面。其中中西医结合治疗慢性乙型病毒性肝炎的临床疗效显著。参照中医辨证理论,可将慢性乙型病毒性肝炎分为多种证型,湿热辩证是慢性乙型病毒性肝炎中医辩证的关键环节[9]。慢性乙型病毒性肝炎湿热证临床表现多种多样,由于慢性乙型病毒性肝炎湿热证在疾病发生和发展过程中,存在湿偏重、热偏重和湿热并重等病理改变,对临床诊断存在一定难度[10]。因此,如何改善慢性乙型病毒性肝炎湿热证的诊断效能是临床研究的重中之重,在湿热证文献调查研究的基础上结合慢性乙型病毒性肝炎进行湿热证、湿偏重和热偏重的量化研究[11]。通过检测慢性乙型病毒性肝炎湿热证患者AQP-2、HSP70和外周血T淋巴细胞亚群的表达等相关指标,从生化、免疫和分子生物学等视角探讨慢性乙型病毒性肝炎湿热证患者的临床量化规律,以探讨湿偏重和热偏重的作用机理,从而进一步揭示湿热证的本质[12]。对湿热证的湿、热量化,湿热病的临床诊断水平的提高,对病情预后的推断、理法方药的确定和更好的指导临床治疗有着重大的意义。

湿热证是岭南地区的常见病症,其与气候、饮食、体质和病原微生物感染等因素紧密相关,且其临床表现多样化。目前初步证实湿热证与病原微生物感染紧密相关,脾胃湿热与幽门螺旋杆菌感染紧密相关,而肝脏湿热与乙型肝炎病毒紧密相关[13]。湿热证与细胞免疫功能显著相关,胃肠湿热证外周血T淋巴细胞亚群CD3+、CD4+和CD4/CD8比值均明显低于正常对照组,差异具有显著性。胃肠湿热证患者血清胃泌素、胃动素水平均显著高于健康体检者[14]。相关研究报道显示,脾胃湿热患者红细胞膜Na+-K+-ATP酶活性、红细胞ATP含量和Ca2+-Mg2+-ATP酶活性经胰岛素代谢或基础代谢刺激后上述指标均明显高于脾胃气虚患者,而17-羟基化皮质类固醇含量则处于正常范围内,上述研究证实湿热证存在细胞组织物质能量代谢的亢进状况,可能为机体对湿热病邪和内源性调节因子作出的代谢性效应。因此,湿热证与微生物感染、免疫功能和物质代谢的生化指标显著相关,但关于慢性乙型病毒性肝炎湿热证的量化指标变化及其意义研究甚少。

湿热证病理过程较为复杂,涉及多脏器、多系统的功能及其结构的改变。由于体质对湿、热感觉反应的差异性,湿热证普遍存在湿偏重和热偏重的区别。近年来关于湿热证量化的实验研究已经取得一定的进展。湿热证动物模型体内肾脏内髓质和尿液水通道蛋白2表达对于湿热证“湿”的形成、“湿”的量化程度和“湿”的偏重具有重要的意义[15]。湿偏重型和热偏重型AQP-2水平较正常体检者显著增高,其中湿偏重型AQP-2水平显著高于热偏重型[16]。湿热证在多种因素作用下,特别是大肠杆菌作用下,湿偏重型和热偏重型中医辨证血浆淋巴细胞HSP70水平显著增加,同时,热偏重型血浆淋巴细胞HSP70增加程度较湿偏重型更为明显[17]。另一方面,湿热证患者CD4+、CD4+/CD8+显著低于正常体检者,CD8+显著高于正常体检者,提示湿热证形成过程中,刺激CD8+免疫细胞产生,抑制CD4+产生,导致T淋巴细胞介导的细胞免疫功能处于明显的抑制状态,机体识别和杀伤抗原性物质功能显著降低[18]。

结合本研究结果显示,(1)慢性乙型病毒性肝炎湿偏重证患者尿液水通道蛋白2明显高于健康体检者,两者比较差异具有统计学意义;慢性乙型病毒性肝炎热偏重证患者AQP-2明显高于康体检者,两者比较差异具有统计学意义;其中慢性乙型病毒性肝炎湿偏重证患者尿液水通道蛋白2明显高于慢性乙型病毒性肝炎热偏重证患者,揭示了慢性乙型病毒性肝炎湿偏重证患者AQP-2增高幅度最大,其次为慢性乙型病毒性肝炎热偏重证患者,两者AQP-2水平均明显高于健康体检者,因此,AQP-2指标可作为慢性乙型病毒性肝炎湿偏重证患者较为敏感的量化指标。(2)慢性乙型病毒性肝炎湿偏重证患者血清HSP70明显高于健康体检者,热偏重证患者血清HSP70明显高于健康体检者,慢性乙型病毒性肝炎热偏重证患者血清HSP70明显高于慢性乙型病毒性肝炎湿偏重证患者,揭示了慢性乙型病毒性肝炎热偏重证患者血清HSP70增加幅度最大,其次为慢性乙型病毒性肝炎湿偏重证患者,两者血清HSP70均明显高于健康体检者,因此,血清HSP70可作为慢性乙型病毒性肝炎热偏重证患者病情程度较为敏感的量化指标。(3)慢性乙型病毒性肝炎湿热证患者CD4+、CD4+/CD8+明显降低,CD8+明显增高,结合CD4+、CD8+在细胞免疫功能中的作用,进一步证实了慢性乙型病毒性肝炎湿热证导致细胞免疫抑制的病理状态。

综上所述,慢性乙型病毒性肝炎湿热证存在AQP-2、HSP70和CD8+等指标显著增加现象,同时存在CD4+、CD4+/CD8+等指标显著降低现象,其中慢性乙型病毒性肝炎湿偏重证者尿液水通道蛋白2增加程度更明显,热偏重证者血清HSP70增加程度更明显。

[1] Yawen Wang,Yiping Li, Na Li,et al.Transbody against hepatitis B virus core protein inhibits hepatitis B virus replication in vitro[J].International Immunopharmacology,2015, 25(2):363-369.

[2] Sakura Akamatsu C,Nelson Hayes, Masataka Tsuge,et al.Differences in serum microRNA profiles in hepatitis B and C virus infection[J].Journal of Infection, 2015, 70(3):273-287.

[3]王若飞,李伟,丁天鹏,等.慢性乙型肝炎中医证型分布与实验室检测特点[J].时珍国医国药,2013,24(9):2227-2228.

[4]程红球,黄彩华,黎昌霖,等.慢性乙型肝炎中医证型与拉米夫定抗病毒疗效及耐药发生率的关系研究[J].中西医结合肝病杂志,2014,14(3):132-134.

[5]中华医学会传染病与寄生虫病学分会、肝病学分会联合修订.病毒性肝炎防治方案[J].中华肝脏病杂志,2000,8(6):324-329.

[6]王永炎.中医内科学[M]. 上海:上海科学技术出版社,2001:209-215.

[7] Harkisoen S,Arends J E, Van den Hoek J A R,et al.Historic and current hepatitis B viral DNA and quantitative HBsAg level are not associated with cirrhosis in non-Asian women with chronic hepatitis B[J].International Journal of Infectious Diseases, 2014, 29(2):133-138.

[8] Toshiaki Takayanagi. Modeling chronic hepatitis B or C virus infection during antiviral therapy using an analogy to enzyme kinetics:longterm viral dynamics without rebound and oscillation[J].Computers in Biology and Medicine, 2013, 43(12):2021-2027.

[9]罗俊华,曹秋实.HBeAg阴性慢性乙型肝炎中医证型与T淋巴细胞亚群及IL-4、IFN-γ相关性研究[J].云南中医学院学报,2014,37(4):1-3,8.

[10]陈丹丹,朱肖鸿,周萍,等.慢性乙型肝炎病理组织纤维化程度与中医证型的研究[J].浙江中医药大学学报,2014,12(3):277-279.

[11]郭明星,李晓东,盛国光,等.轻度慢性乙型肝炎中医证候与肝组织病理的相关性分析[J].中西医结合肝病杂志,2014,24(2):72-74.

[12]刘新海,徐风,刘裔红,等.阿德福韦酯治疗慢性乙型肝炎中医证型疗效关系的实验室研究[J].国际检验医学杂志,2013,34(8):960-961.

[13]谢和平,杨宏志,吴伟康,等.HBeAg阳性慢性乙型肝炎病毒携带者中医证型与HBV DNA的关系[J].南方医科大学学报,2012,32(7):960-962.

[14]陈裕平.慢性乙型病毒性肝炎后肝硬化的中医证型分布规律[J].河北中医,2013,35(3):355-356.

[15]刘庆,凌家艳,李晓东,等.乙型肝炎肝硬化中医证型与TANK基因单核苷酸多态性的关联[J].中西医结合肝病杂志,2013,23(4):241-244.

[16]李思思.肾脏水通道蛋白-2在中医药领域的研究进展[J].湖南中医杂志,2014,21(7):175-177.

[17]郭芸菲,王涛,徐小洁,等.热休克蛋白70羧基末端相互作用蛋白(CHIP)对HER2的降解作用[J].细胞与分子免疫学杂志,2014,23(6):611-613.

[18] 刘肄辉,张永华,刘莉,等.辅助性T淋巴细胞9/调节性T淋巴细胞平衡在乙型肝炎病毒感染炎性反应中的变化及其意义[J].中华传染病杂志,2013,31(11):646-649.