谎言中的眨眼行为研究

2015-04-11石镇华

石镇华

(江苏师范大学 教育研究院,江苏 徐州 221116)

1 引言

说谎是指存心误导别人的有意行为,事前未透露其目的,而且对方也没有明确要求被误导(Ekman2008).有研究发现,40%的人每天都至少会说一次谎(张宁,张婷玉,张雨青,吴坎坎2011).但是相对于谎言的普遍性,Virj和Mann的研究的研究发现大多数人并不擅长识别谎言.普通人的谎言正确识别率在54%-57%(Vrij2001;Bond2008),仅略高于随机水平.为了提高谎言的正确识别率,国外研究者试图从说谎者的认知负荷角度去寻找谎言线索.一些研究者发现,当认知负荷增加时,个体的眨眼频率会降低(Hollandand Tarlow1972,1975;WallbottandScherer1991).

1.1 认知负荷

Sweller于1988年提出认知负荷理论,认知负荷(CognitiveLoad)是指人在完成任务的过程中进行信息加工所占用的认知资源的总量.该理论认为人的认知资源是有限的,完成任务需要占用认知资源,如果同时进行几种不同的任务,认知资源就要在这些任务之间分配,越复杂的任务占用的认知资源就越多,其它任务的分配到的认知资源就越少.认知负荷的高低会影响个体的生理和行为表现.个体会根据认知负荷的高低来变化分配工作记忆资源.认知负荷在加大或减少时,个体的生理会发生一定的变化,包括眨眼频率的变化(程兰 2012).

从谎言角度看,说谎者总是比诚实者需要更多的认知资源(DePauloetal.2003;Zuckermanetal.1981).第一,建构谎言本身就需要较多的认知资源.说谎者们不仅要编造谎言,还要把谎言同对方已知的事实相结合,并且要不断的修改脑中的初稿,让自己编造的谎言看起来是可信的.同时,说谎者要记住他们先前的陈述,以保证他们的故事是前后一致的.说谎者还要记住他们曾经给谁说过这个谎言,还要避免真相的泄露(Vrij2008).第二,说谎者不会像诚实者一样认为自己说的话是理所当然的,他们会采用印象管理的策略,时刻关注自己的言行,力图树立诚实可信的形象(De-PauloandKirkendol1989),.第三,说谎者还要小心谨慎的关注对方的反应,随时评估对方是否相信自己的谎言,以求谎言能延续下去 (BullerandBurgoon1996;Schweitzeretal.2002).第四,说谎者如果事先做了相应的准备,会让自己提前进入角色,一些事先备好的台词随时会出现在脑海中干扰当前的交流,说谎者就会需要额外的认知资源来排除这些干扰(DePauloetal.2003).第五,说谎者还要抑制真实信息的流露(Spenceetal.2001).第六,激活记忆中的真实信息是自发的,而激活虚假信息则是有意为之,这也需要一定的认知资源(Walczyketal.2003).

如果说谎者事先准备好了谎言,他们在被问到相关信息时,就可以直接在记忆中提取,回忆出事先准备好的相关材料,因此,他们此时的认知任务是回忆,类似于背诵.这项任务是一项相对简单的任务,因为说谎者事先已经准备好了相应的文字信息,在记忆中不需要过多的信息提取,也不需要进行言语建构,如果排除紧张或愧疚情绪的干扰,这种类型的谎言需要的认知资源较少,甚至少于诚实者所需要的.

1.2 眨眼

眨眼,是一种快速的闭眼动作,称为瞬目反射.据统计,正常人平均每分钟要眨眼十几次,通常2~6秒就要眨眼一次,每次眨眼要用0.2~0.4秒钟时间.眨眼通常分为两种,一种为不自主的眨眼运动;另一种为反射性闭眼运动.不自主的眨眼运动,除炎症及疼痛刺激外,通常没有外界刺激因素,是人们在不知不觉中完成的,但是情绪的变化和个体认知资源的高低也会影响眨眼频率.

在消极刺激源的刺激下,个体可能会感受到自身会受到伤害,从而产生各种消极的情绪,如恐惧、悲伤、厌恶等.为了减少或者避免负面刺激,个体将眼睛闭合,避免视觉信息的接收,以期望减少伤害.在说谎条件下,个体通常不会出现较长时间的闭眼行为,一般会合理的处理闭眼,即把闭眼转变成为眨眼(姜振宇2011),因为个体的社会经验告诉他们,在说谎时要顶住压力,不能退缩,这样才有可能欺骗成功.因此,我们发现,说谎者在陈述谎言关键信息或否认对自己的指控时,会下意识的眨眼.如果个体在陈述关键字、词等信息(如时间、地点、人物)或否认对自己的直接指控的同时或回答完1秒钟以内,出现眨眼,则我们认为说谎者出现了关键信息眨眼.这种行为通常是个体对自己的言语不自信和高度紧张的表现,属于视线逃避.

2 实验 有准备的谎言判断实验

2.1 实验假设

假设一:说谎者在说谎过程中同诚实者的眼部动作存在差异.

假设二:说谎者在说谎过程中眨眼频率会发生改变,在陈述有准备的谎言时,眨眼频率会提高,在陈述无准备的谎言时,眨眼频率会降低.

2.2 实验设计

2.2.1 实验被试

被判断被试88人,38名男性,50名女性,但实际参加的只有86人,有两人缺席;识谎者11人,4名男性,7名女性.均为从江苏师范大学随机选取.

2.2.2 实验设备

设备:隐藏式摄像机两个(像素600万),Thinkpad X200电脑(用于分析视频),AVSVedioEditor视频编辑软件.

2.3 实验过程

在实验进行前的一周,主试对被试进行分组.被试可以自由选择充当谎言被试或识谎者,如果选择当谎言被试,也由其自己决定是否说谎(以下均用“被试”来代指这86人).如果被试无法选择,就由抽签决定是否说谎.

2.3.1 谎言被试的任务

谎言被试可以事先选定一个主题,这个主题可以是他们的亲身经历过的一件有趣的事情,或者很少人知道的事情(比如我能灌篮,我获得全校辩论大赛冠军等等),也可以是完全杜撰出来的(比如我喜欢攀岩,我每周末都要去敬老院做义工).被试(不论说谎与否)的任务都是让识谎者认为他们是真的.被试的报酬如下:

选择诚实主题的被试,如果让识谎者认为他是真的,报酬为30元.如果识谎者判断他为假,则被罚抄500字的文献.事实上,最后不会给他们任何惩罚,还会给他们20元的报酬.

选择说谎主题的被试如果让识谎者相信他是真的,报酬为50元,如果识谎者判断他为假,则只有20元报酬.

2.3.2 识谎者的任务

识谎者的任务:11名识谎者,每人判断8个说谎被试,分辨他们是否说谎(本来有88名被试,但是有两人缺席,只剩86名被试,因此,11名识谎者中有10人每人判断8个说谎被试,最后一人判断6个说谎被试).

识谎者报酬如下:

识谎者每人判断四个说谎被试,主试会告知他们,正确判断一人得20元,错误判断扣10元,报酬累加.但识谎者无论表现的如何,最后的报酬不会低于20元.

2.3.3 谎言判断

8名说谎被试与1名识谎者被带进一个房间,说谎被试和识谎者之前互不认识,1名被试先坐在房间中间,一台摄像机正对被试的脸部,捕捉被试的表情.主试助手(助手不知道被试是否说谎)同识谎者坐在他的对面,另外7名被试坐在一边,观看全程.

主试助手会在被试和识谎者准备好后,让被试做自我介绍,开始建立被试的基线.然后主试助手会先询问被试一些中性问题,作为基线,引导被试和识谎者保持轻松的状态,避免紧张感.接着由识谎者开始发问.识谎者可以采用不同的策略,问各种问题,助手会随机帮助识谎者提问一些问题.最终,识谎者做出判断,被试会当场告知识谎者是否正确,然后主试助手记录成绩.然后第二名谎言被试上场,开始第二轮谎言判断.最后助手会统计结果,支付给说谎被试和识谎者相应的报酬.

2.4 视频数据分析与处理

在本实验中,我们分别记录诚实组被试与说谎组被试的反应.关键信息的眨眼标准同前个实验一样,即个体在陈述关键字、词等信息(如时间、地点、人物)的同时或回答完1秒钟以内,是否出现眨眼反应.

在眨眼频率的比较方面,我们分别统计基线问题的回答,有准备谎言和无准备谎言的眨眼频率,我们通过以下公式计算每个被试的眨眼频率:

2.5 实验结果

2.5.1 诚实组与说谎组回答关键信息眨眼的比较

在本实验中,有16名被试由于戴眼镜或眼睛太小,无法通过对其拍摄的视频进行判断.因此,有效被试70人.表2-1的结果显示了诚实组和说谎组存在显著差异,t=-6.130(p<0.05).

表2-1 诚实组与说谎组回答关键信息眨眼的差异

2.5.2 说谎者眨眼频率的变化

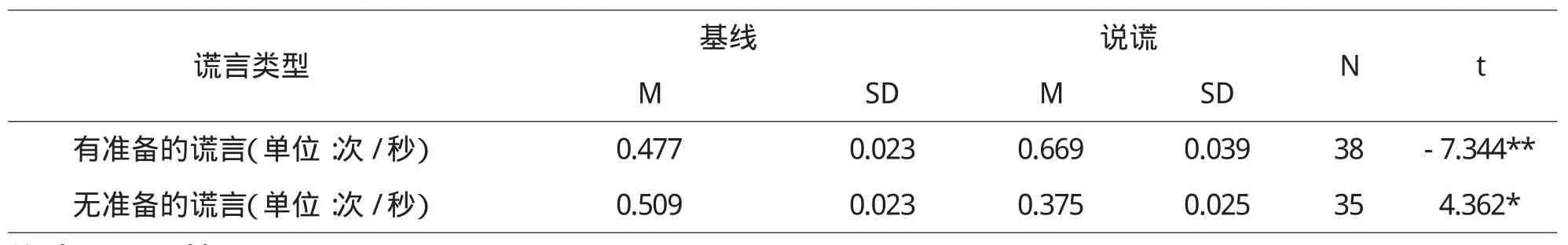

在本实验中,我们对47个说谎被试进行被试内比较,除去9个无效被试(没有拍摄清楚眼部动作和回答有准备问题),38个回答有准备问题的说谎被试,基线眨眼频率为0.4767次/秒,回答有准备问题的平均眨眼频率为0.6687次/秒,其中最高者达到1.1875次每秒,显著高于基线频率(p<0.01).而回答无准备问题的35个被试(去除12个没有被拍摄清楚眼部动作的和没有被问到无准备问题的)眨眼频率为0.3751次/秒,其中最低值达到0.1053次/秒,显著低于基线频率(0.5092次/秒),差异显著(p<0.05).见表2-2.

表2-2 说谎者基线眨眼频率与说谎时眨眼频率的差异

3 讨论

在自然的状态下,个体的眨眼频率约为为6—8次每分钟,每次眨眼的时间约为0.08—0.12秒,但在紧张的状态下,人们的眨眼频率就会提高,每次眨眼的时间也会增加(胡敏,2011).关键信息眨眼是个体避开负面刺激源的一种外在表现是个体神经紧张和认知负荷的可靠指示器,个体在陈述完谎言信息后不自信的表现,也是一种安慰反应.个体在说谎完成后会本能的出现视线逃避,但个体知道要控制自己不要出现视线逃避,就会出现一种补偿性行为——眨眼.此外,长时间的保持视线接触会让说谎者感到压力和疲倦,尤其在陈述谎言的关键信息时,说谎者的紧张程度会达到顶点,因此,一次眨眼能有效的缓解个体的紧张感.

有准备的谎言说谎者对被欺骗者可能提出的某些问题进行准备,编造好一个合理的回答,当说谎者被问到时,就不需要现场编造,能及时的回答出来,可以有效的降低认知负荷.但这段材料不是真实发生的事情的回忆,不是由记忆中的图像材料构成,只是存储在记忆中的文字材料,所以说谎者的认知过程只是简单的文字回忆,相应的外部反应是眨眼频率增加,伴随频繁的回忆性眼动等.在本实验中,我们还发现说谎被试的眨眼常常伴随视线转移,被试原来和识谎者保持视线接触,在眨眼完成后,会顺势把视线转向一边,不再去和识谎者保持瞳孔对视.如果个体的认知负荷增加,他的眨眼的频率会降低.高认知负荷的行为总是伴随着低频率的眨眼,而说谎者的所需要的认知资源总是高于诚实者,因此我们相信眨眼频率可以从认知负荷的角度去区分诚实与说谎,尤其是在一些不会引发说谎者消极情绪的谎言情境中.我们在前面提到,个体在处于想逃避却不能逃避的情境时,可能出现高频率的眨眼,这是由情绪引发的.但是并不是每种谎言都会引发个体的消极情绪(如打牌、推销商品等),在这种情况下,我们就要通过其它的方式来判断了.

4 结论

(1)说谎者会比诚实者出现更多的关键信息眨眼;

(2)说谎者在陈述有准备的谎言时会出现比正常出现更高的眨眼频率;

(3)说谎者在陈述无准备的谎言时会出现比正常出现更低的眨眼频率.

〔1〕张宁,张亭玉,张雨青,吴坎坎.中国人对说谎行为和谎言识别的信念及其群体差异[J].人类工效学,2011(1).

〔2〕张亭玉,张雨青.谎言的识别及其心理学研究[J].心理科学进展,2008,16(4):651-660.

〔3〕程兰.认知负荷在测谎中的应用研究[D].四川师范大学,2012.

〔4〕胡敏.人格因素与谎言识别、线索间的关系[D].江西师范大学,2011.

〔5〕姜振宇.微表情[M].凤凰出版社,2011.

〔6〕Ekman.,P.说谎——揭穿商业、政治与婚姻中的骗局[M].北京三联书店出版社,2008.

〔7〕Ekman.,P.情绪的解析[M].海南出版社,2008.

〔8〕Leal.,S.&Vrij.,A.(2008).Blinkingduringandafterlying.NonverbalBehav,32,187-194.