论文化建构主义与金岱小说《精神隧道》三部曲的互文性

2015-04-11余莉莉

余莉莉

(华南师范大学文学院,广东 广州 510006)

一、引言

与20世纪开始风靡中国的精神分析批评不同,金岱不囿于这门“关于无意识的科学”[1]45,进而提出文化建构主义,受这种思想影响,他的小说《精神隧道》三部曲①与他众多的思想随笔一样,都渗透或直接反映其对文化建构主义的思考和探索。互文性是指文本与其他文本、身份、意义、主体以及社会历史现实之间的相互联系与转化之关系和过程[2]17,金岱的文化建构主义理论与其小说《精神隧道》三部曲正是存在这样一种相互联系与转化的关系,因此,二者具有互文性。

二、文化建构主义及其运作方式

马歇尔·伯曼认为:“所谓现代性,就是发现我们自己身处一种环境之中,这种环境允许我们去历险,去获得权力、快乐和成长,去改变我们自己和世界,但与此同时它又威胁要摧毁我们拥有的一切,摧毁我们所知的一切,摧毁我们表现出来的一切。”[3]15现代性体验为人类所共同拥有,今天迅速现代化的转型中的中国也无法逃脱这个怪圈,我们正在经历狄更斯所说的“最好的时代和最坏的时代”:一方面我们的经济快速发展,绝大多数人享受着现代化带来的建设成果;但是,另一方面,我们却遭受贫富差距日益扩大、价值观念真空和官本位及腐败等问题的困扰。现代性体验实现了其物质方面的优越性。

面对当下中国的问题,不同学者提出了不同的解决方案:有的学者倡导全面回归传统,践行文化保守主义,在他看来,“中国20世纪的文化的根本问题是自由与保守始终存在敌对性的背离而没有形成良性的互补,这是中国现代文化价值选择的一个重大误区”。[4]37对文化建构的发展起了重要的推动作用。然而,要重构现代中国的价值观念,光是打破文化保守主义和文化自由主义之间的界线是不够的,因为真正触及中国文化问题根源的是“我”(个体)与“世界”(社会)的关系、利益之背离。因此,我们需要整合和超越这两种长期占据中国文化重要地位的观念,将“我”与“世界”妥善安放。而金岱在他的长篇小说《精神隧道》三部曲中提出的“我世界”概念——一种文化建构主义的价值观念——则是对文化保守主义和文化自由主义的整合与超越,甚至是对主体论建构主义与社会建构主义的整合和超越。文化建构主义不仅兼具全球文化视野和民族文化根基,而且关注个体作为生存本体与社会的相互关系,是解决当下中国问题的重要文化进路。

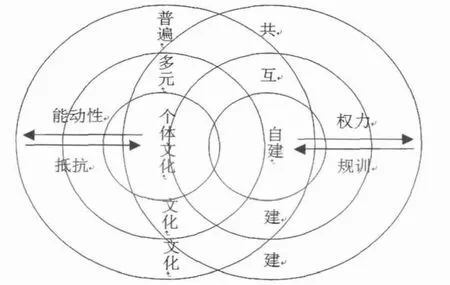

从建构主义角度看,建构主义包括主体论建构主义和社会建构主义两种思路。主体论建构主义忽视主体与他者的互建,主体与社会的共建等问题;社会建构主义则否定个体的努力。因此,文化建构主义应是主体自建,主体与他者互建,主体和社会共建的多层次统一。另一方面,从文化主义角度看,文化主义是暨历史主义、人本主义、科学主义之后批判西方传统形而上学的具有优越性的思想潮流。因此,文化建构主义是人类普遍文化、多元文化、个体文化的多层次统一。[5]22-26根据金岱提出的文化建构主义观,并借鉴文化研究中的权力观等理论,我们可以构建出以下图表来帮助我们具体探讨文化建构主义是如何运作的。

阿雷恩·鲍尔德温认为:传统并不是中立的和客观的,不是某种等待着人们去发现的东西,传统是文化地构建的。在建构和重构的过程中,有些东西被包容进来,而另外的则被排除出去。[6]12同理,文化建构是一个各种文化和建构创造,扬弃,相互影响、相互渗透的过程:

1.自建是奠基性、多样化的文化创建工作,单一个体可以创建多种符号表征、价值理想和生活方式,众多个体可以阐释、建构多种多样的文化。但是并不是所有自建都能扩散到互建层次。正如在“安利”这个词语被二次元接纳之前,有许许多多的表示“推销”的词语被创建,但只有“安利”为二次元用语所采用。

2.规训是人类或社会普遍文化作用于人的潜意识的自上而下的影响,它决定了什么样的自建容易引起社会的共鸣;而权力则决定了什么样的自建更容易“赢得占统治地位的阶级的认可”,更容易被主流文化收编。在这个过程中,部分自建在群体中扩散,进入互建层面;而其他自建则停止传播,渐渐消失,或者形成亚文化进入另一种发展路径。互建扩散至共建的过程亦然。

3.自建、互建、共建,不是一个单线化的过程,而是你中有我、我中有你的双向的良性循环的过程。

4.由全社会共建形成的人类普遍文化为多元文化和个体文化的发展奠定了基础,是不同文化所共享的价值。

5.然而,由于历史、地域、民族、种族、性别等文化因素的差异,文化不可能以一种形式存在,多元文化是差异性抵抗普遍性的结果。同样,由于个体存在差异,个体文化也是通过抵抗形成的。

6.人类普遍文化、多元文化、个体文化同样不是单线发展的过程,而是自外而内受抵抗影响和自内而外受能动性影响的过程。

在文化建构的过程中,自建与个体文化、互建与多元文化和共建与人类普遍文化相互渗透,自建、互建和共建相互作用,人类普遍文化、多元文化和个体文化相互融合,形成了你中有我,我中有你的紧密联系。它们之间既可以是共时的存在,也可以是历时的存在。这样一种多元性使得文化建构主义具有超越文化保守主义、文化自由主义、主体论建构主义和社会建构主义等单一方法论的理论高度,对重构现代中国的价值观念和生活方式提供了重要的方法指导。

三、文化建构主义在《精神隧道》三部曲中的创作实践

金岱认为,文学是作为个体人的生存的、本体性情感体验的言说。一方面,是他用文学形式探索生存根本问题的有益尝试,尽管这种探索是漫长、艰巨甚至是痛苦的;另一方面,也是他用文化建构主义重构现代中国的价值观念的积极探索。归根到底,作者是想通过《精神隧道》三部曲消解“我”与“世界”的二元对立,构建“我”与“世界”的差异却不对立、和谐相融的关联,创造“一种对否定传统性价值观的现代性价值观的再否定,是在肯定现代性价值观的必要和重要成分的基础上,超越现代性的价值可能,也可以说是一种后现代的价值可能”。[7]37

实际上,《精神隧道》三部曲反映了文化建构主义发展的三个阶段:

(一)《侏儒》:文化建构主义的萌芽

《侏儒》的主人公文仲是一个知识分子,他就像一只长期被驯养的困兽,一方面希图挣脱牢笼,另一方面却因长久的安逸失去野外生存的能力。

文仲的悲剧人生的根源不在于岳父和老排长代表的父权制势力,也不在于妻子所代表的唯父是从的幼儿感,而在于他不成熟的“自我”觉醒意识和他的“侏儒”心态。面对自己的人生,他总是表现出一种“选择困难症”:在生活中,他厌弃笼罩在妻子身上的父权制阴影,却总是从妻子身上找优点游说自己;在职业上,他总是纠结于做“文学”还是做“研究”;在感情上,他喜欢钟羽英,却眼睁睁看着周力抱得美人归;在生死问题上,他想过死,却又以嚎啕大哭逃避死亡……文仲有着强烈的“自我”意识,他清醒地意识到在岳父的父权制和妻子的幼儿感夹缝中生存的窒息感,却不想改变现状,宁愿用一种“侏儒”的心态自欺欺人,结果落得个进退两难、一事无成的下场。

文仲的“自我”意识觉醒实质上就是文化建构主义中的“自建”过程。如前文所述,“自建”不是关起门来自顾自地搞精神建设,而是要受“互建”和“共建”的规训的。在文化建构主义萌芽的时期,只有少部分人形成这种价值观念,这种规训,或曰来自以往的价值观念的限制会更加突出。“自我”意识觉醒的少数人与习惯于长期占统治地位的文化的多数人作斗争,对“我”应该何处安放的困惑是不足为奇的。然而,当下盛行的“回到儒家传统”的主张也难道不是文仲式的害怕改变的“侏儒”应对政策么?可见,“侏儒”这一具有东方文化特征的典型本体体验、哲学心态至今仍具有非常现实的价值。

(二)《晕眩》:文化建构主义的反证

《晕眩》展示的实际上就是当下中国的精神困境。故事的主人公乔启隆从“无我的世界”走向“无世界的我”,高水平则是从“没有今天的明天”走向“没有明天的今天”。他们的结局揭示了文化保守主义、社会建构主义和文化自由主义、主体论建构主义的二元对立只会导致精神“晕眩”,无法拯救转型时期的中国的价值失落的道理。

乔启隆的人生经历似乎更能够说明问题。一开始,他沉浸在“无我的世界”中,陶醉于全身心融入革命集体中,忙得昏天黑地,舍生忘死,做着“英雄乔启隆”的美梦。“无我的世界”契合以封建传统文化为代表的文化保守主义——存天理,灭人欲,把家、国列于道德之巅,限制个人欲望的发展。然而,时代的变化宣告了文化保守主义的苍白与无力。在英雄梦破灭之后,乔启隆走向另一个极端——“无世界的我”,他认为“世界只是我的表象”,世间一切都能在他的掌握范围之内,为达目的不择手段。结果,“欲望”过度膨胀的乔启隆在分配工作的时候被处心积虑的“小皮球”肖魂算计了,落得个一败涂地的下场。

反观当下中国,在封建传统文化被拉下神坛之后,“无我的世界”便没有了理论支撑;人们迅速拥抱了西方的价值观念,却只是片面、肤浅地“拿来”了一些消费主义、享乐主义,以至于在经济改革开放和商业化大潮风起云涌背景下进入“无世界的我”的状态,为谋利益不择手段。如果每个人都只顾自己的利益,甚至不惜损人利已,那么,整个社会秩序将会陷入混乱之中。可悲的是,尽管人们好不容易从毒奶粉、精神价值真空等事件的教训中意识到极端功利主义的危害,却又倒退地批判五四,想要回到文化保守主义。事实证明,文化保守主义和文化自由主义都没有办法重构现代中国的价值观念和生活方式,因为“我”与“世界”的根本对立是荒谬的、不可行的。这种“晕眩”感恰好反证了文化建构主义的优越性和必要性。

(三)《心界》:文化建构主义的探索

《心界》延续了《晕眩》对“无我的世界”和“无世界的我”的反思,并进一步对“我”与“世界”的关系进行深入地探讨。

人本主义心理学家沃尔夫指出:“当某一个体使自己极度地等同于某一群体时,他便失去了自身的价值。相反,完全无法求同的结果则是环境对个体失去价值。在这两种极端情况下,

个体与环境之间的能动关系就被歪曲了。具有这种行为的个体便被称作‘神经质的’。在一个正常的群体中,每一个成员既应保持他的个性,又承认他作为群体一员的地位。”[8]90

聂怀基就是使自己极度地等同于整个社会,过于强调传统儒家道德,处在“无我的世界”中,不争不抢,保持着一种君子的品质。然而,他的正直并没有给他理想中的道德回报,相反,使他在这个弄权的社会中无法自适。许白波则走向另一个极端,他过于强调个人利益,视社会利益为无物,同样不是作者心中的理想人格。作者心中的理想人物是尚明,他有高尚的心灵,也有不懈的思索和顽强的探索精神。经过长期的思想探索,尚明将传统性与现代性进行整合,创造了一种新的可能的生存体验——“我世界”。

“我世界”(阐释什么是我世界)理念的提出彻底消解了“我”与“世界”的二元对立。一方面,“我世界”保证了“我”的自主性和多元化,使“我”这个精神本体得以安放:“如果我们头脑中的世界图景不是那种唯一世界,而是无限多世界,每一个我都是一个我世界的话,那我们体味到的,便会是既真正个体又确实大全,既完全独特又彻底开放,既丰富复杂又和谐圆融,既根本自由又浑然有序的一种全新的,奇特的感觉。”[9]371另一方面,“我世界”圆融地解决了“我”与“世界”的矛盾冲突问题:“每一个我世界的营建与创造,独特与美好,也就是在为所有的我世界创造着条件;每一个以营建和创造整个我世界为己任,平衡地发展,发展地平衡着的,获得了生存、幸福、自由的我世界,都是所有的我世界的福音。”[10]379

文化建构主义将社会发展看做是主体自建,主体与他者互建,主体和社会共建的多层次统一和人类普遍文化、多元文化、个体文化的多层次统一,这种观念实际上就是“我世界”在文化理论上的反映。

四、结语

文化建构主义理论的提出和实践是当下文化研究的重要突破,为解决当下中国问题提供了文化上的借鉴,是重构现代中国的价值观念的有益探索。文化建构主义的理论阐述与小说《精神隧道》三部曲以不同的文本形式共享同一个精神内核,为同一个理论体系服务。文化建构主义侧重于理论建构,绘制了解决当下中国文化问题,重构当下中国精神价值的宏伟蓝图;而金岱小说《精神隧道》三部曲则通过具象化的形象塑造精细刻画文化建构主义的重要问题,在文学世界中传达哲思。文化建构主义指导小说《精神隧道》三部曲的创作,小说《精神隧道》三部曲的创作又印证了文化建构主义的理论,二者相互联系、相互转化,相得益彰,是互文性的优秀范例。

注释:

①金岱著.《精神隧道》三部曲:《侏儒》《晕眩》《心界》,中国青年出版社,2002年。

[1]约翰·里克曼编.弗洛伊德著作选[M].何明明译.成都:四川人民出版社,1986:45.

[2]李玉平.互文性定义探析[J].文学与文化.2012(4):17.

[3]马歇尔·伯曼.一切坚固的东西都烟消云散了——现代性体验[M].徐大建,张辑译.北京:商务印书馆,2003:15.

[4]陶东风.保守自由主义:中国文化建构的第三种选择[J].文化论丛,1997(5):37.

[5]金岱.文化建构主义与再启蒙[J].华南师范大学学报(社会科学版)[J].2013(5)::22-26.

[6]阿雷恩·鲍尔德温等著.文化研究导论[M].陶东风等,译.北京:高等教育出版社,2004:12.

[7]金岱,潘小娴.“我世界”:超越现代性的价值可能[J].读书时空.2003(3):37.

[8]柯汉琳.人文视野中的意义追询[J].华南师范大学学报(社会科学版).1996(3):90.

[9][10]金岱.心界[M].北京:中国青年出版社,2002:371,379.