设计行动主义的颠覆性美学——设计调和艺术和政治1

2015-04-08托马斯马库森ThomasMarkussen丹麦科灵设计学院传达设计系孙志祥辛向阳

文/ 托马斯·马库森(Thomas Markussen)(丹麦科灵设计学院 传达设计系) 译/孙志祥 辛向阳

1. 引言

过去十年中,设计行动主义已经成为人们日益关注的研究课题。2Giovanna Borasi and Mirko Zardini, eds., Actions: What You Can Do with the City (Montré al: Canadian Centre for Architecture, 2008); Carl DiSalvo,“Design, Democracy and Agonistic Pluralism,” paper presented at the Design Research Society Conference, Montreal, July 7-9, 2010; Alistair Fuad-Luke, Design Activism: Beautiful Strangeness for a Sustainable World (London: Routledge, 2009); Lize Mogel and Alexis Bhagat, An Atlas of Radical Cartography (Canada: Journal of Aesthetics & Protest Press, 2008); and Ann Thorpe “Design as Activism: A Conceptual Tool,” paper presented at the Changing the Change Conference, Turin, Italy, July 10-12, 2008.一般而言,我们将设计行动主义所体现的设计的核心作用定义为如下几个方面:(1)促进社会变革,(2)增强有关价值观和信仰的意识(如关于气候变化、可持续性等),以及(3)挑战批量生产和消费主义对日常生活的制约。3参见 http://designactivism.net/ 等(2011年2月访问).在这种语境下,设计行动主义不只局限于设计这一学科,而是包括产品设计、交互设计、新媒体、城市设计、建筑学和纺织服装等领域。4Alistair Fuad-Luke, Design Activism: Beautiful Strangeness.

然而,当下对于设计行动主义的理解似乎没有从理论上严格把握设计行动主义的重要性。设计行动主义是如何运作的?设计行动主义对日常生活有何影响?为什么设计行动主义有别于与其密切相关的“姐妹艺术”——政治行动主义和艺术行动主义?本文将从这些研究问题在公共场域和城市环境与设计行动主义的关联方式出发,对这些问题进行调查研究。

显然,“行动主义”这一术语旨在强调设计行动主义与政治行动主义以及形形式式的反正统主义运动(如反资本主义、反全球化,等等)之间的密切关系。因此,一些文章认为,可以借鉴社会学或者政治理论的概念和思想,正确理解设计行动主义的行动主义本质。5Thorpe,“Design as Activism;” DiSalvo,“Design, Democracy and Agonistic Pluralism.”然而,即使设计行动主义和政治行动主义具有很多共性特征,我们也不能够单凭这些外部理论建构设计行动主义模型。毋容置疑,社会学和政治理论具有精细的词汇,我们得以充分理解设计行动主义者所探索的“民主”、“公共空间”、“互动”等主题。但是,他们却无法提供表述设计行为特性的语言。设计行为不是联合抵制、罢工、抗议、游行或其他政治行为;相反,设计行为正是以设计师的方式干预生活,才增添了其抵抗力。这种表述为设计研究提供了论题。

同理,也有运用某些艺术运动(如前卫艺术、“社会干预主义”和“社区艺术”)所开创的实践阐释设计行动主义的。例如,当代城市设计行动主义所运用的颠覆技术或多或少有意借鉴20世纪60年代情境画家所引入的艺术创作实践。6Brian Holmes, “Do-it-yourself Geopolitics,” in Urban/Act: A Handbook for Alternative Practice, ed. atelier d’architecture autogérée, www.peprav.net/tool/IMG/pdf/URBAN-ACT_release. pdf (2010年2月访问).然而,为了更好地理解设计行动主义的特点,我们有必要将注意力从这种艺术史家谱系转移到设计行为本身。城市设计主义者所使用的技法或许和前卫艺术相似,但是以设计师的方式加以运用所达到的效果不同。例如,按照原先的前卫艺术,重新界定或拓展艺术范围,并不能正确理解这些效果。这些效果也不能按照宏大的社会乌托邦或者前卫艺术所推崇的革命希望加以阐释。尽管如此,正是从美学和政治范畴相互交织的关系中发现了设计行动主义的行动主义本质。

本文的首要目的是建构新的概念框架,理解在公共场域常见的、笔者称之为设计行动主义的“颠覆性美学”。颠覆性美学这一概念包括设计行动主义的两个关键方面。一方面,设计行动主义具有颠覆既有权力体系的政治潜势,从而增强对生活、工作和消费方式的批判意识。另一方面,设计行动主义和艺术行动主义都具有一种美学潜势,开启人们行为和情感之间的关系——他们所为和所感之间的关系。于是,设计行动主义可以重新协商人们所为和所感之间的关系。问题的关键在于理解设计行动主义(政治行动主义和艺术行动主义)中微观政治和美学的融合方式。

本文首先简要综述了设计研究中可用于理解设计行动主义的现有的一些理论框架。评述过程中,笔者发现了研究文献中的理论“盲点”——这一盲点让我们无法看到设计行动主义是如何发挥其审美实践功能的,而不仅仅是社会政治实践功能。为了弥补这一缺陷,笔者引入了法国哲学家雅克·朗西埃(Jacques Ranciere)的一些理念,使得设计研究可以更好地解释设计行动主义中美学与政治范畴之间的紧密联系。1Jacques Rancière, The Politics of Aesthetics (London: Continuum, 2004); Jacques Rancière, Dissensus: On Politics and Aesthetics, (London & New York: Continuum, 2010).然后,笔者援引现代城市设计行动主义中的一系列案例,举例说明这些理念的适用性。基于此项研究,笔者提出了一个新的框架。与已有框架不同,该框架为城市设计行动主义实践和研究提供了更有意义的概念。

2. 设计研究中的设计行动主义框架

索普(Thorpe)认为,“设计(学)缺乏较好的行动主义概念框架。但幸运的是,社会学有这样的框架,即行动主义分类研究”。2Thorpe,“Design as activism.”她运用该分类研究将大量的设计行动主义案例系统地归类为有限的设计行为类别。设计行动主义因而可能呈现为六种不同形式:(1)示范人工物:展现超越现状的积极方案;(2)传达行为:信息可视化、评价系统设计以及图标创意设计等意义上的传达行为;(3)常规行动:诸如立法建议、笔战、政治会议上的作证;(4)公用事业人工物:意在提供人道主义援助或资助贫困群体;(5)事件:诸如会议、商谈、布置或展览;以及(6)抗议人工物:有意识地直面不公正的现实,促进对道德现状的批判性反思。

这些分类的评价需要以它们描述研究对象和提供新见解的能力为依据。在这方面,笔者认为福阿德-鲁克(Fuad-Luke)以及索普的框架存在几点不足。3Fuad-Luke, Design Activism: Beautiful Strangeness, 81.首先,索普倾向于使用社会学的行动概念作为其概念工具,把重点放在设计行动主义和社会实践的共性上,但几乎没有揭示城市设计行动主义实践本身的核心要素:技法、设计行动主义方法以及对人的预期影响等。

第二,索普框架中的概念似乎过于含糊,未能顾及有助于理解设计行动主义干预的复杂性的概念区分。在设计行动主义项目中运用该框架的时候,往往发现这些项目并不能简单地分类,无法置于索普的框架之中。相反,必须借助诸如抗议-示范-公用事业的杂合概念,才能描述这些项目。例如,圣迭亚哥·西鲁赫达(Santiago Cirugeda)的《城市处方》项目(下节将详细讨论)介于三个分类之间。当然,在理论建构中,我们欢迎异常现象,以便发现理论中需要修改的前后矛盾之处。然而,如果设计行动主义项目总是游离于某个理论框架的分类之间,而不只是一种例外现象,那么从分析的角度来看这些分类就很不精确,必须对这一框架进行实质性的修改,以便更好地反映设计行动主义的特性。

第三,社会学的行动概念几乎不能反映设计行动主义的预期影响,特别是不能从触发社会和行为变化的角度反映设计行动主义的效应。有趣的是,福阿德-鲁克将颠覆性作为理解设计行动主义的核心概念,“行动主义的种种形式也是试图颠覆共享意义、价值观和目的的既有范式,以新的范式取代旧的范式”。4Fuad-Luke, Design Activism: Beautiful Strangeness, 81.此外,在提出设计行动主义需要修改美的概念的时候,他将颠覆的概念和美学联系在一起,“我们需要重新描述美——我们可以称之为美,‘陌生美’,一种生疏的美,带有些许新奇、含糊和魅力,吸引着我们内心的好奇感”。在提出“陌生美”这一概念的时候,福阿德-鲁克将美学作为一门核心学科,解释行动主义设计是如何从美学的角度影响人们的感官、认知、情感和诠释,从而促进社会变化的。

遗憾的是,福阿德-鲁克本可以详细介绍各种框架,但却没有进一步讨论颠覆与美学之间的关系对理解设计行动主义的价值。相反,他的主要论点似乎是应该按照设计行动主义所应对的现实问题去分析设计行动主义。为了这一分析目的,他提出了五项资本框架,“借以考察行动主义对于不同资本的目标影响领域”:自然资本(即关注环境资源、再循环、生态设计、可持续解决方案,等等);人力资本(如关注所有人类需求和技能);社会资本(关注强化社会联系,提高公民参与度、社区卫生、社会包容,等等);金融资本(如银行和小额贷款方案)以及制造资本(那些能够实现生产和改进生产的人造产物,如建筑、基础设施和技术)。

图1 《百万美元街区》项目(图像由哥伦比亚大学特殊信息设计实验室提供)

当然,五项资本框架有助于理解设计行动主义的许多问题空间,也有助于理解设计行动主义者所共享的意识形态目标,如环境保护主义者和非盈利组织;但设计行动主义的自身运转机制问题仍然没有得到回答。诚然,福阿德-鲁克的专著提供了丰富的技术工具箱,设计师可以借以激发人们的参与(如通过参与手段,或协同设计),但这些方法与设计行动主义并没有具体的联系。确切地说,几乎设计的每个领域都广泛运用了这些方法。更成问题的是,讨论至今的框架在探讨城市体验的特定元素的同时,并没有提到城市设计行动主义是如何运用城市感官材料的。

要彻底了解这些问题,笔者认为设计研究需要在把设计行动主义作为颠覆性审美实践的基础上,建构新的框架。引入这一理念的目标在于:把注意力聚焦于城市设计行动主义所引发的效应上。只有这样的聚焦,才能通过研究城市体验本身,理解设计行动主义是如何促进社会变化的。

最近,迪绍甫(DiSalvo)研究了“民主设计”类的一些项目,就效应问题提出了一些深刻的见解。1DiSalvo,“Design, Democracy and Agonistic Pluralism.”迪绍甫建议,借鉴政治理论的概念资源,更加敏锐细微地理解设计行动主义。他特别指出,区分“政治”和“政治范畴”有利于设计行动主义实践和研究。在政治理论中,“政治”指统治一个国家、州、地区或城市的手段和组织结构。2参见 Chantal Mouffe, “Deliberative Democracy or Agonistic Pluralism?” Social Research 66, no.3 (1999); Ernesto Laclau and Chantal Mouffe, Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politics (London: Verso, 2001).这些组织结构包括法律、决策程序、选举体系、立法和对城市环境下人们行为的公共管理。与此相反,“政治范畴”是一种社会状态,一种持续对立和质疑的社会状态。3DiSalvo,“Design, Democracy and Agonistic Pluralism.”政治范畴可以通过公共空间的中断、扰乱或抵抗行为得到体验。这些公共空间要么体现了既有的权力关系和体制,要么和既有的权利关系和体制相对立。

按照这些定义,迪绍甫进而建议在设计研究中区分政治设计和政治范畴设计。政治设计的目的是为了支撑和改善统治的程序和机制——例如,为了防范投票的不确定性,设计师改进美国总统选举选票的平面设计(如2000年艾尔·戈尔和乔治·W·布什的总统选举)。

政治范畴设计是运用设计行动主义的客体和方法创意设计“质疑空间”。在迪绍甫看来,《百万美元街区》项目就是典型的例子。运用填图技术和图示法,该项目创新设计了空间图像,展现了遍布美国四座城市的囚犯住地(见图1)。犯罪分析通常是以案发地数据为基础的,但是这里的创意是从表示犯人住地的数据着手。这样,该项目让人们看到了明显的规律——即看到一系列的城市街区,政府每年在此花费一百万以上的资金监禁这些街道的居民。

该项目之所以属于政治范畴设计是因为该设计的客体和方法(地图和图示)同时揭示并质疑现存的社会和城市空间的配置状况。该项目揭示了权威城市犯罪分析通常遗漏的认识和信息;该项目所质疑的对象体现在“地图所引发的对犯罪、建筑环境和政策关系的不断质疑和异议”的方式。借助于这种揭示和质疑的概念,迪绍甫建议我们将政治范畴设计视为一种“对政治状况的探究”。1DiSalvo,“Design, Democracy and Agonistic Pluralism.”

笔者发现,迪绍甫的政治范畴设计概念特别适用,因为——与索普和福阿德-鲁克的框架不同——该概念使得我们能够研究城市设计行动主义实践所引发的效应。这些效应尤其存在于揭示、质疑和异议之中。

迪绍甫方法的唯一问题在于仅仅探讨了城市设计行动主义与政治状况的关系——也就是说,将城市设计行动主义视为对当权者的质疑。同时,他没有谈到行为主义人工物缘何也可以直接进入人类现实行动领域。《百万美元街区》项目质疑政府、决策者和城市规划者,但对街区公民自身总体上并没有什么影响。由于过于狭隘地关注政治范畴,迪绍甫因而忽视了城市设计行动主义的关键要素。

城市设计行动主义就是将异质的物体和人工物引入城市视域。在直接干预城市空间的过程中,他们鼓励积极参与和互动,并且直接提供新的城市空间居住方式。这样,设计行动主义改变了城市体验的环境。只要这些物体和人工物为人们的城市体验和日常生活行动设定新的环境,就应该认为设计行动主义不仅具有政治维度,还具有美学维度。这里的美学是广义上的康德意义上的美学,关系到我们日常生活体验的基本形式,但这些形式不具有康德所说的先验性和普遍性。相反,他们是不断的社会建构和协商城市空间的结果。2试比较 Oliver Marchart, “Art, Space and the Public Sphere(s): Some Basic Observations on the Difficult Relation of Public Art, Urbanism, and Political Theory,” European Institute for Progressive Cultural Policies, http:// eipcp.net/transversal/0102/marchart/en (2010年2月5日访问).

据笔者所知,迄今尚无充分关注城市设计行动主义美学维度的框架。因此,余文将揭开城市设计行动主义的这一面纱。首先,笔者引入法国哲学家雅克·朗西埃的颠覆性美学的概念。其次,笔者将这一概念用作城市设计行动主义颠覆性美学案例分析的背景——主要聚焦于城市体验的一些基本类别:漫步、居住、游玩、园艺和回收利用。3Giovanna Borasi,“City 2.0,” in Actions: What You Can Do with the City, 21.在此基础上,笔者提出城市设计行动主义的新框架,运用深植于城市体验的行动概念替换社会学的行动概念。同时,运用案例阐释这些概念,使框架对于设计行动主义实践更具有可操作性。

3. 介于美学和政治范畴之间的设计行动主义

在朗西埃看来,应该拓展审美活动的概念以便囊括美术创作以外的更多东西(绘画、诗歌、雕塑和戏剧)。4Jacques Rancière, The Politics of Aesthetics (London: Continuum, 2004); Jacques Rancière, Dissensus: On Politics and Aesthetics (London: Continuum,2010).一般而言,审美活动指涉感觉的分配(即“活动空间、次数和形式的分配决定具有共性的事物适宜参与的方式以及不同个体参与这种分配的方式”)。5Rancière, The Politics of Aesthetics, 12.

显然,可以将城市设计行动主义描述为城市时空的分配以及建构个体参与“共同的”公共环境的另类方式。然而,需要更加精确的描述。在朗西埃看来,审美行为的特质在于将新的、异质的主体和客体引入社会视域。审美行为因而以某种方式影响着人们的体验:它调整感知空间,从而颠覆社会文化中根深蒂固的归属形式以及日常居住形式。6Steven Corcoran,“Introduction,” in Jacques Rancière, Dissensus: On Politics and Aesthetics, 2.

朗西埃关于审美行为的颠覆性的哲学思想为设计行动主义理论化做出了重大贡献,但迄今未有探讨。朗西埃常常互用颠覆和“异议”这两个概念。事实上,他说审美行为是按“异议逻辑”施行的。7Steven Corcoran,“Introduction,” in Jacques Rancière, Dissensus: On Politics and Aesthetics, 2.这是什么意思呢?

异议应该作为“共识”的对立面来理解。共识一般指涉社会对社会秩序的规范解释,规定当与不当,界定等级体系,并赋以个体以角色和位置。共识传递这样的信息:每个人的言行都是由其在体系中的“适当位置”决定的,每个人的活动都是由活动的功能决定的。例如,当公民将城市园林用作私家花园,在沟渠播下最喜爱的蔬菜植物种子——就像游击园丁理查德·雷诺兹(Richard Reynolds)数年前那样——他的行为就是不当的。可以说,共识不仅划定了人们所为,而且需要共同的是非感。因此,就像朗西埃明确指出的那样,可以说共识在于匹配行为方式和情感视域。

图2 最少监视路径(版权归应用自治研究院所有)

相反,异议在于以平等主义的态度悬置共识对社会秩序的规范解释。异议指涉展示某种不正当,颠覆共识,揭示人们所为和所感之间的差距。在打开这一缝隙的同时,颠覆性的审美行为使得行为和情感之间的匹配得以重新协商,因而产生新的归属感形式、新的日常居住形式和新的身份——无论是个体身份还是社会身份。

朗西埃视异议为审美活动效应,不仅仅是政治实践效应。与迪绍甫政治范畴设计中的政治范畴概念相比,朗西埃的异议概念更具有解释力。事实上,朗西埃提供了数个让我们得以区分审美异议和政治范畴异议的特征。

一般认为,政治范畴异议和对立面所界定的群体有关,人民与国家,朋友与敌人,左派与右派,以及其他具有种种意识形态宣传特征的对立组合。1Nigel Thrift, Non-Representational Theory: Space, Politics, Affect (London: Routledge, 2007), 52.按照这层意义,政治范畴异议表现为两个或两个以上群体之间的斗争,目标重建既有群体之间的权力关系。

与政治范畴异议的二元概念相比,审美异议并不是推翻制度或权力交替。其终极目标并不是要通过暴力行为、暴乱或革命实现宏大的社会乌托邦,而是以非暴力的方式动摇所谓不证自明、不言而喻的现象。据此,现存权力体系可以控制和限制我们的日常行为和交往。审美异议的颠覆性在于以微妙的方式抵触和揭示等级体系——既控制实践又控制话语的等级体系——从而显露出可能会发生主体化过程的地带。当然,审美行为也会应对政治范畴问题,但把“政治赌注视为一种体验形式”,而不是对权力和权威的质疑所驱动的开放实践系列。2Rancière, The Politics of Aesthetics, 13.

3.1 漫步

朗西埃的深刻见解是理解城市设计行动主义重要性的关键。为了说明这一重要性,笔者转到自建框架中五个城市行为类别的第一项:漫步。例如,不妨看看应用自治研究院(Institute for Applied Autonomy)的iSee项目。如今在全球所有城市,监视技术网络不断地连接到远程监控服务系统,把全城的闭路电视数据分流到地方当局和私有保安公司的控制室。这种监视的密度越来越高,但是至于哪些城市片区需要监视系统,既没有经过大众讨论,也没有透明度。例如,如果说安装闭路电视摄像头是为了防范犯罪,那么安装在低收入片区,而不是仅仅安装在城市的金融区和高收入区,似乎才是合情合理的。但情况并非如此。

iSee项目是一个反监视系统,城市居民可以跟踪并避开闭路电视摄像头。iSee网站提供了诸如纽约、阿姆斯特丹和卢布尔雅那等城市安装的监视基础设施地图。这样,iSee项目揭示了闭路电视摄像头是如何渗透到城市环境之中的。然而,该项目还发挥了其他作用:给人们提供了自我设计路径的机会——所谓的最少监视路径——使得他们能够“在城市漫步,而无需顾虑被不受约束的安全监控‘拍下来’”3参见 http://www.appliedautonomy.com/ isee.html (2011年2月10日访问).(见图2)。

iSee项目表明作为审美实践的设计行动主义如何能在人们的所为和所感之间打开缺口。通过揭示和质疑现存的监视基础设施,iSee项目使公民意识到当地执法部门和私营企业是如何监视他们在城市空间的行为的。然而,与《百万美元街区》项目相比,iSee项目鼓励公民自身去反抗并改变这些环境设施——直接利用iSee建构新的环境,激起对街头漫步的积极情感。在这个意义上,人们所为及其所感以一种先前没有想象到的新方式相匹配。

图3 《脚手架住宅》项目

图4 圣迭亚哥·西鲁赫达:占领街道

3.2 居住

世界各地的市政当局都对人们的居住选择施加许多限制。特别是在人口密集的城市,要取得许可加盖一间房或是一个阳台,需要漫长的行政审批过程,而且多半不会获准。有时候,会诉诸审美理想,使得限定房主的希望和创造性合法化。譬如,告知房主加盖一间房会妨碍街面的同质性和视觉一致性。

然而,在《城市处方》题下收集的一系列项目中,圣迭亚哥·西鲁赫达证明公民能够实现他们的一些居住欲望而又不违法。市政领导通常厌恶涂鸦,如果你申请搭一个脚手架来清除房子上的涂鸦,可能会获批搭建几个月时间。在他的脚手架项目中,西鲁赫达借脚手架的机会加盖了一间房,而那里原本是严禁扩建的(见图3)。

脚手架项目表明设计行动主义是如何发挥着朗西埃意义上的审美实践功能的。脚手架代表“一种干预了行为方式的通常分配的行为方式”。1参见 http://www.appliedautonomy.com/ isee.html (2011年2月10日访问).(见图2)。“行为方式的通常分配”是指当局认可的房屋扩建规范程序和做法。脚手架项目并没有直接质疑这些政治范畴决定的程序和条件,而是利用这些政治范畴条件,作为施行意外的城市行动的条件。这样人们获得了扩建房子的机会,并且从中获得了归属感。在诸如此类的情形下,设计行动主义具有重新协商所为(这里指居住)和所感关系的潜势。

3.3 游玩

在大多数城市,城市规划立法要求公民按规章制度行事;立法许可人们体验某些事情,但不是所有事情。然而,立法权的后果很不透明,而且似乎常常根本不反映城市居民的利益。公民通常不可以在街角植树;他们不可以在当地咖啡馆前建跷跷板,自己享用咖啡的时候孩子可以玩玩跷跷板。即便是咖啡馆店主和多数市民认为这是一件好事,也不可以。

在《占领街道》项目中,圣迭亚哥·西鲁赫达将地方立法变成了城市秘诀,向塞维利亚某个区的居民展示如何将垃圾箱变为孩子游玩天地或其他有用装置,让市民能够积极规划和影响他们的街道。2参见 http://www.recetasurbanas.net/index.php?idioma=ESP&REF=1&ID=0002 (2011年2月2日访问).即使是临时的,该项目也揭示了城市设计行动主义如何发挥抵抗行为的功能,借以悬置现有权力和政府组织机构,让城市景观回荡起前所未闻的声音和潜能。

3.4 园艺和回收利用

朗西埃的美学异议概念有利于理解以设计师的方式利用园艺构建颠覆性干预的微妙战术。根据朗西埃,美学异议并不是竭力推翻或超越制度性权力的行为所产生的效应。相反,美学异议来自于非暴力行为。这些非暴力行为颠覆了现存权力体系控制和支配社会某个群体的方式,而这些方式又是不证自明的。这种权力动摇可能会形成新的团体和身份发展空间。请注意:导致异议的行为本质上具有政治范畴和美学属性。

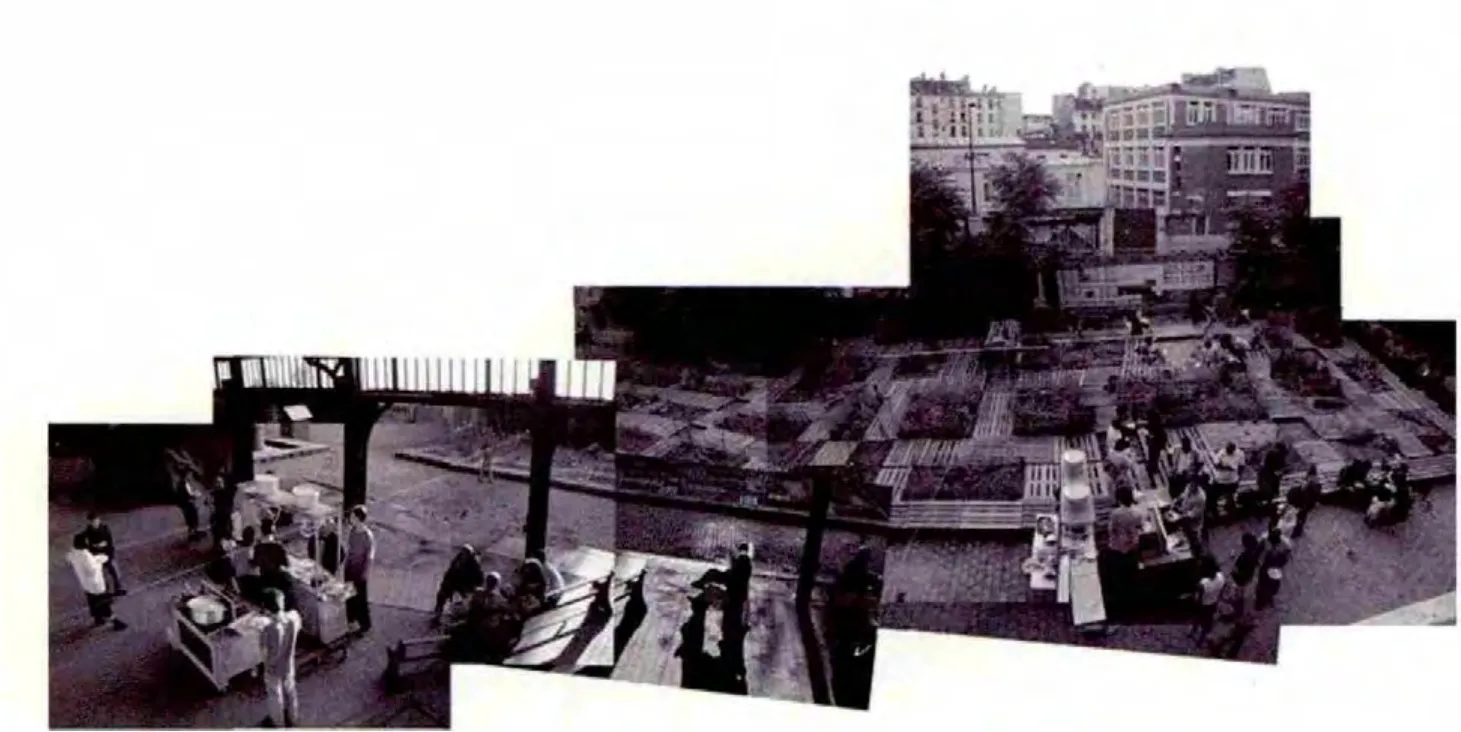

法国开发商阿特里尔建筑工作室(aaa)的近期项目可以证明这些思想的效用。在巴黎北郊拉夏贝尔地区,aaa运用园艺战术干预该地区的荒地和边角空间。拉夏贝尔地区常受一些社会问题困扰,包括吸毒、失业以及文化基础设施贫乏等。这些问题往往让能给该地区带来变化的开发商望而却步,妨碍了融资。但是,aaa邀请拉夏贝尔的当地居民参与了《生态箱》项目(见图5)的设计和建造。

图5 aaa:法国拉夏贝尔的生态箱

图6 城市设计行动主义框架

生态箱由一系列花园和其他社会互动形式组成。这些花园的用料不仅有会议、聚会、烹饪、游玩用的移动家具,还有回收材料。此外,围绕生态箱而建的墙上有一系列的窥视孔。这些窥视孔决定了人们从外部观看或凝视的观测条件。以这种墙体形式,《生态箱》质疑公共空间的主流视觉体制,从而暗示重组现存社会群体间的权力关系。拉夏贝尔的居民已经习惯于作为“被看”的对象,被警察看,被监控摄像头看。他们很多人被视为非法外侨,被剥夺了自我表达的权利。但是,《生态箱》翻转了头上的权力关系,赋予了居民对大众目光的控制权。《生态箱》不仅是政治范畴设计行为,还是审美实践行为,改变了城市体验的条件,为本被忽视的社会群体提供了表达手段。

4. 设计行动主义新框架

基于以上例证,笔者提出了城市设计行动主义实践和研究的新框架(如图6)。

显然,并不能认为该框架是完而无缺的——添加更多的城市体验范畴,可以扩充该框架。此外,该框架并没有图示城市设计行动主义所使用的种种技术。这些技术包括:战术地图学(如iSee项目)以及应付城管的方法(如圣迭亚哥·西鲁赫达的《城市秘诀》项目)。诸如此类的技术可能还有很多。其中有些技术被纳入了本文所讨论的其他框架中,有些没有。笔者选择不把这些技术纳入到框架之中,因为这些技术本身并不是设计行动主义的本质。相反,设计行动主义的焦点在于在人民之中所引发的效应上。所以,笔者把这些效应纳入了本框架之中。

5. 结语

笔者认为,有必要建立一种新的框架,从而理解城市设计行动主义的重要性、运作机制及其对日常生活的影响。简要的文献综述表明,现存的理论框架并不充分,并没有考虑到城市设计行动主义的要素和材料。譬如,索普将其框架建立在社会学概念的基础之上,而福阿德-鲁克的出发点是环境保护主义思想——如《五项资本框架》。

此外,笔者认为,有必要考察设计行动主义所引发的效应,使该实践的概念更加清晰。当然,索普所言的许多设计行为(例如传达和抗议行为)都可以囊入设计行动主义。但是,问题在于如果通过美学手段和表述,这些行为产生迪绍甫所阐述的效应:揭示、质疑和异议,那么就只能把这些行为视为设计行动主义。

迪绍甫在揭示这些效应的政治范畴方面迈出了一大步,但是他忽视了其美学维度。笔者认为,朗西埃意义上的美学转向有利于描述行动主义人工物是如何通过改变城市体验的环境促进社会变化的。

在融合这些视角的基础上,笔者提出了自己的框架。尽管这一框架并非完美无缺,但是朝着更全面的描述方向迈出了第一步。今后的城市设计工作和研究将会进一步充实这一框架。