就业流动、人力资本与农民工工资

2015-04-07谢勇

谢 勇

(南京农业大学 公共管理学院,江苏 南京 210095)

一、引言与文献回顾

就业流动是指劳动者改变工作单位(即雇主)的行为,有时也被称作工作变动,是劳动力市场中的普遍现象[1]。就业的流动性强,更换工作频繁一直是中国农民工群体的重要特点之一,这一群体的就业流动水平不仅明显高于城镇职工,甚至还超过了欧美等成熟市场经济国家的劳动者[2]。显然,这种高流动性对农民工的工资水平、社会保险参与、城市融合均存在重要的影响,由于工资是衡量劳动者权益的最重要指标,学术界近年来格外关注农民工的就业流动行为对其工资水平的影响。

从理论层面来看,就业流动主要通过两种机制影响劳动者工资:一是从人力资本角度出发,认为就业流动不利于人力资本积累,尤其是企业专用性(firm-specific)人力资本的积累,进而不利于劳动者工资水平的提高[3];二是从工作搜寻理论出发,就业流动有助于提高劳动者与雇主之间的匹配程度,从而可以提高生产率和工资水平[4]。由于同时存在以上正、反两方面的影响,所以在理论上很难直接确定就业流动对劳动者工资的具体效应,国内外的实证研究也得出了不同的结论[5]。

具体到中国的农民工群体,很多研究都显示:农民工频繁更换工作的最主要目的是为了获得更高的工资[6][7]。Ariga等人的实证研究发现,就业流动确实提高了农民工的工资和工作满意度[8]。白南生和李靖却认为就业流动总体上与工资水平关系不大,但主动流动比被动流动更有可能获得工资的增长[9]。陈媛媛则认为就业流动与农民工工资之间存在倒U 型关系[10]。

此外,近年来有些研究将农民工的就业流动区分为不同的类型,并考察其工资效应。谢勇把就业流动分为城市内和城市间两种形式,发现农民工的工资水平与更换城市的数量之间存在显著的正相关关系,与其在本地更换工作的次数却呈显著的负相关关系[11]。黄乾则认为,行业内的工作转换可以显著提高低收入农民工的工资,对高收入农民工的工资增长却有显著的负面影响,而行业间的工作转换对所有农民工的工资增长均有显著的负面影响[12]。姚俊根据流动的地域和次数将农民工的就业流动行为划分为四种类型,结果发现就业流动程度不同的农民工,其工资决定机制也不同;随着就业流动性的增强,农民工的月工资水平不断上升[13]。吕晓兰和姚先国从性别差异的角度出发,将农民工分为出于工作原因、家庭原因等两种动因的流动,并认为不同类型的职业流动具有不同的工资效应;即使是相同类型的职业流动行为,工资效应的性别差异也非常显著[14]。

在已有研究的基础上,本文准备从以下两个方面进行新的尝试:一方面,已有的文献大多侧重于从实证方面检验就业流动对农民工工资的具体影响,对其中的影响机理却有所忽视,少数研究也仅是从人力资本积累或者工作匹配的视角分析农民工就业流动的工资效应。但以上两方面因素实际上是同时发生作用的,本文注意到人力资本在农民工就业流动、工资的决定中均具有重要作用,因此将以人力资本作为中介变量,综合考虑就业流动对人力资本积累、工作匹配质量两方面的影响,从而在理论层面上系统地认识农民工就业流动行为的工资效应。另一方面,近年来农民工群体内部出现了非常明显的代际分化现象,出生于1980年及以后的新生代农民工已经逐渐成为农民工的主体。他们不仅在文化程度、思想观念等方面与第一代农民工存在明显差异,而且就业流动水平也明显高于第一代农民工,更换工作更加频繁[15]。因此本文在对理论假说进行计量检验的过程中,不仅从农民工总体层面,而且还从新生代农民工的角度出发,分别考察就业流动通过人力资本因素对总体农民工、新生代农民工的工资水平及其增长率所产生的具体影响,并进行了相应的比较分析。

二、理论分析与计量模型

(一)理论分析

假设农民工i在单位j的人力资本水平Hij由以下三项组成:

其中Ei为农民工的一般性人力资本,包括学校教育、普通职业技能等。Kij表示农民工i在j单位积累的专用性人力资本水平,包括一些特殊职业技能、专业性工作经验的积累等,Kij的获取取决于三方面的因素:农民工的一般性人力资本Ei、就业流动水平ni和单位特征Zj。总的来看,在Zj保持不变的情况下,Ei越高,农民工获得专用性人力资本Kij的能力和机会越多,因此Kij也相应更高[16]。但随着就业流动性ni的增加,农民工在单位j的平均就业时间将会缩短,显然会对Kij的积累产生直接的负面效应[17]。

式(1)中的Mij则表示农民工与就业单位之间的工作匹配程度,主要由农民工的就业流动水平ni决定。根据工作搜寻理论,ni的上升意味着农民工更换工作的次数越多,所获得的劳动力市场信息也就越充分,与雇主之间的匹配程度也将随之提高[4]。因此我们将式(1)改写为式(2)和式(3):

其中f(Ei,Zj,ni)表示一般性和专用性人力资本之和,代表人力资本积累对工资水平的直接影响;而M(ni)则描述了就业匹配质量对工资水平的影响。显然,就业流动不利于专用性人力资本的积累,但可以提高雇佣双方的匹配质量,因此有式(4)和式(5)成立。

根据经典的工资方程,农民工的工资水平可以写成wij=Hijeεij,其中εij表示随机扰动项,通过对wij取对数得到式(6):

为了进一步考察就业流动对农民工工资的总体影响,我们对式(6)求n的偏导数:

根据式(4)和式(5),式(7)的符号在总体上是难以确定的。但在就业流动与劳动者工资的决定机制中,人力资本显然是一个关键变量。由于各种历史和现实的原因,中国的农民工群体在劳动力市场中一直缺乏有效的制度保护[18],从而在很大程度上导致农民工就业具有很强的完全竞争性[19]。由于制度性因素的缺乏,人力资本对农民工的工资决定就产生了关键性的作用[20]。

而人力资本对工作匹配的质量同样存在重要的影响。Schultz很早就发现,人力资本(主要是一般性人力资本)可以提高劳动者的“配置能力”,即可以更加有效地收集、处理各种劳动力市场信息以及配置各种要素禀赋[3]。而最近的研究也显示,学历越高的农民工,获取信息的能力越强[21]。

对于一般性人力资本水平较低的农民工,在原就业单位积累的专用性人力资本相对较少,因此更换工作导致的人力资本损失较低,从而(绝对值)相对较小。但对于这部分农民工而言,由于人力资本方面的限制,其收集和处理劳动力市场信息方面的能力也相对不足,而就业流动可以有效地克服上述不足,进而增进他们的就业匹配质量,即相对较高,从而导致大于(绝对值),因此就业流动在总体上有助于提高这部分农民工的工资。

但随着一般性人力资本水平的提高,农民工在就业单位中获得特殊技能培训、积累工作经验等专用性人力资本方面具有明显的优势[16],进而可以有效提高工资水平,即(绝对值)较高。与此同时,由于在获取和处理信息方面具有一定的优势,这部分农民工的初始工作匹配质量往往相对较高,即就业流动对改善工作匹配质量的边际效应较小,从而(绝对值)。因此就业流动对这一群体的工资水平具有一定的负面作用,即随着人力资本水平的提高,就业流动对工资的正向效应具有减弱的趋势。

总体来看,中国农民工的整体人力资本水平较低。国家统计局的调查显示:2012年全国初中及以下受教育程度的农民工比例达到了76.3%;仅有25.6%的农民工接受过非农技能职业培训。考虑到这一背景并综合以上分析,本文认为就业流动对农民工工资的正向效应将处于主导地位,从而在整体上与农民工工资水平呈现出显著的正相关关系。因此我们提出假说1:

假说1:就业流动水平与农民工工资之间总体上存在显著的正相关关系,但随着人力资本水平的提高,上述效应呈现出下降的趋势。

下面本文将进一步分析就业流动对农民工工资增长的影响。已有的许多文献均显示,农民工就业流动的最重要原因是初始工资水平较低,基于追求更高工资的目的更换工作[6][9],所以初始工资水平较低的农民工更有可能发生就业流动行为[7]。总的来看,农民工通过在不同单位之间的流动,从而获得更加充分的劳动力市场信息,提高自己与就业单位之间的匹配程度,进而实现工资的增长。

但人力资本水平较高的农民工本身具有较强的“配置能力”,由于在收集和处理劳动力市场信息方面具有一定的优势,这部分农民工与第一份工作之间的匹配质量相对较好,因此通过就业流动进一步提高工作匹配质量的效应相对较低,即很小。而就业流动对专用性人力资本积累却存在明显的负面效应,因此(绝对值)相对较高。与此同时,考虑到农民工劳动力市场的完全竞争性,一般性人力资本水平较高的农民工,其初始的工资水平往往也相对较高,在工资分布一定的情况下,获得更高工资的概率较小。因此本文提出假说2:

假说2:就业流动对农民工的工资增长具有显著的积极意义,但随着人力资本水平的提高,上述效应也存在下降的趋势。

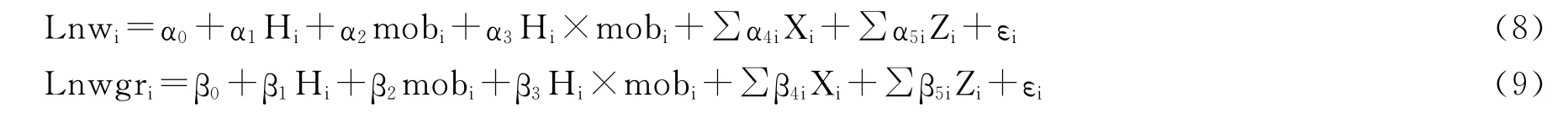

(二)计量模型设定

为了检验上述两个假说,本文设定了计量方程(8)和(9)。其中Lnwi代表农民工i现在的工资水平,Lnwgri则表示农民工离开第一份工作以后的工资增长率,H 和mob分别代表人力资本状况和就业流动水平;X 是影响工资水平的个体特征变量,包括农民工的性别、年龄等;Z则是一组就业单位的特征变量,主要包括单位的行业、所有制以及所在的城市等;εi表示残差项。

在方程(8)中,我们关注就业流动水平(mob)、人力资本与就业流动水平的交互项(H×mob)的系数估计值。根据假说1,α2应该显著大于0,而α3应显著小于0。同样道理,在方程(9)中,β2 和β3的估计值也应该分别显著大于0和小于0。

三、数据来源与描述性统计

(一)数据来源

本文所使用的数据来源于我们组织的“江苏省农民工就业流动与就业稳定性专项调查”,该调查于2011年1月~2月在农民工就业比较集中的南京、苏州、无锡和常州等苏南地区进行,在以上四个城市分别回收有效问卷202份、187份、195份和138份,合计722份。

本次调查样本的平均年龄为28.11岁,其中出生于1980年及以后的新生代农民工496人,占总体的68.7%。在本次调查中,男性农民工的比例为64.4%;农民工的平均受教育年限为10.63年,已经超过了初中毕业水平;掌握各类职业技能的比例为31.16%,其中新生代农民工的上述两项指标分别为11.41年和34.69%,明显优于第一代农民工的8.92年和23.46%。以上指标与国家统计局发布的“2011年农民工监测调研报告”大体一致,这说明本次调查的结果具有较强的代表性。

(二)变量界定与描述性统计

1.就业流动

我们以更换工作的次数作为农民工就业流动的指标(未更换过工作则记为0次),具体情况详见表1。总的来看,60.25%的农民工在进城以后都有更换工作的经历,平均更换了1.053次工作。新生代农民工平均更换工作的次数略高于平均水平,达到1.087次,超过第一代农民工0.109次。此外,从未更换过工作的新生代农民工比例为37.30%,明显低于第一代农民工的47.35%,而更换过1次、2次、3次、4次及以上工作的比例均高于第一代农民工。因此,农民工就业的总体流动性很强,而新生代农民工又明显高于第一代。

2.人力资本

根据传统的做法,本文从受教育程度和职业技能水平两个方面定义人力资本。其中将受教育程度分为:小学及以下、初中、高中(包括技校、高职和中专等)、大专及以上等四个类别;并根据农民工持有的职业技能证书情况,将受访者职业技能水平划分为:没有技能、初级、中级和高级技能等四类;并将上述人力资本变量均设置为虚拟变量,分别选取“小学及以下”和“没有技能”组作为参照组。

表1 被调查农民工的就业流动情况

3.工资状况

为了更好地检验农民工就业流动的工资效应,根据方程(8)和(9),本文从两个方面界定了工资状况:一是现职的小时工资,并取对数;二是工资的增长率,对于进城以后更换过工作的农民工,本文计算了他们第一份工作的小时工资,并通过CPI剔除物价变动的影响,然后使用现职的小时工资和两份工作之间的时间间隔,计算出农民工在此期间的年均工资增长率,并取对数。

此外,根据方程(8)和(9),本文还选择以下变量作为控制变量:性别、年龄及其平方项、就业单位的行业(包括建筑业,住宿、餐饮和娱乐业,批发、贸易和零售业,制造业,居民服务业和其他行业)、所有制(包括国有和集体、外资和合资、民营和个体工商户)、就业的城市(南京、苏州、无锡和常州)等,并分别将女性、其他行业、个体工商户和南京设为参照组。

四、计量检验

(一)估计策略

在对方程(8)和(9)进行估计的过程中,主要面临以下两个问题:

一是遗漏变量所导致的内生性。农民工的就业流动水平显然受到个人性格等非观测变量的影响。一般来说,性格相对开放、更加愿意承担风险的农民工往往就业流动水平更高,但上述非观测变量同时也会对工资水平产生影响,从而导致方程(8)、(9)中Cov(mobi,εi)≠0,即由于遗漏变量所产生的内生性问题。为了纠正上述问题,本文设置农民工“签订劳动合同的意愿”代理变量,具体如下:在问卷调查中,农民工的劳动合同状况被分为“已签订”和“未签订”两种。对于“未签订”劳动合同的农民工,其原因又分为“单位不愿意签订”和“本人不愿意签订”两种。因此本文将农民工“签订劳动合同的意愿”定义为一个二值变量,将“本人不愿意签订”赋值为1;对于“已签订”和“单位不愿意签订”两类样本而言,农民工本人是愿意与单位签订劳动合同的,因此将其合并,并赋值为0。不愿意签订劳动合同的农民工一般性格更加开放,也更具有冒险精神,所以将其作为个人性格等非观测特征的代理变量放入计量方程,以克服遗漏变量所产生的内生性问题。

二是样本的选择性偏差。在对方程(9)进行估计的过程中,由于因变量是现职和第一份工作之间的年均工资增长率,但对于没有更换过工作的农民工是无法获得上述指标的。但如果只使用更换过工作的样本进行计量检验,很可能会导致样本的选择性偏差问题。因此我们将使用Heckman两步法来克服以上问题:第一步将全体样本分为“更换过工作”和“未更换过工作”两类,并分别赋值为1和0;然后通过一个Probit模型估计农民工更换工作的概率,选取的主要影响因素包括农民工的性别、年龄及其平方项(除以100)、第一份工作的小时工资等。第二步则估计农民工工资增长率的回归方程。

(二)估计结果

根据以上的估计策略,本文对方程(8)和(9)进行了计量检验。考虑到新生代农民工正在逐渐成为农民工的主体,相关计量检验均分为全体农民工和新生代农民工两个部分进行。

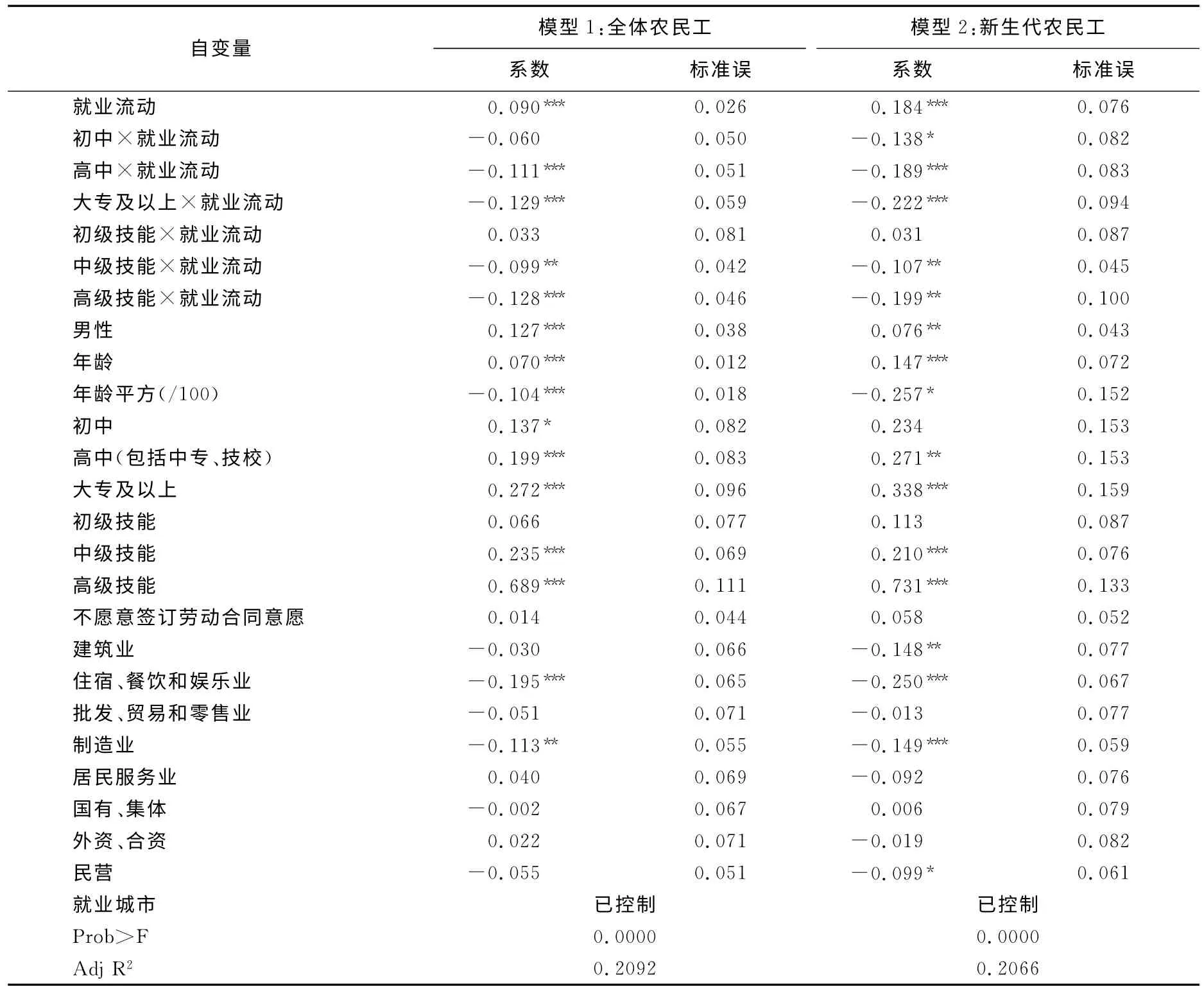

1.就业流动对农民工工资水平的影响

表2列出了方程(8)的估计结果:在模型1中,就业流动的估计系数为0.090,并且在1%水平上统计显著。这意味着,在其他条件不变的情况下,农民工多更换一次工作,小时工资将上升9%。而对于新生代农民工而言,就业流动的平均收益率达到了18.4%(模型2),明显高于农民工群体的平均水平,并且同样在1%水平上统计显著。显然,就业流动在总体上可以给农民工带来明显的工资回报,因此频繁更换工作可以被视作农民工群体追求自身利益最大化的理性行为,这在很大程度上能够解释为什么农民工群体,尤其是新生代农民工具有很高的就业流动性。

表2 就业流动与农民工工资水平的计量检验结果

在模型1和模型2中,高中、大专及以上与就业流动的交互项估计系数均显著为负值,并且随着受教育程度的上升,交互项系数的估计值(绝对值)呈现出上升的趋势。以模型1为例,在本次调查中,具有高中、大专及以上受教育程度的农民工比例(即以上两个虚拟变量的均值)分别为0.187和0.083,上述两个交互项分别导致就业流动的平均收益率(0.090)下降0.021和0.011。与此相类似,中、高级职业技能水平与就业流动交互项的系数均显著小于0。考虑到具有中、高级职业技能的农民工比例为0.157和0.047,因此两者与就业流动的交互项分别导致就业流动的平均收益率下降0.016和0.006。上述结果说明,随着农民工人力资本水平的提高,就业流动的回报率表现出显著下降的趋势。以上结论与假说1是基本一致的,即伴随着人力资本水平的提升,就业流动对工作匹配质量的改进效应呈下降趋势,其边际效应低于人力资本的积累效应,从而对农民工的工资水平产生负面影响。通过进一步的比较,我们发现模型2中相关交互项的估计值明显大于模型1,这意味着上述效应在新生代农民工中表现得更加明显。

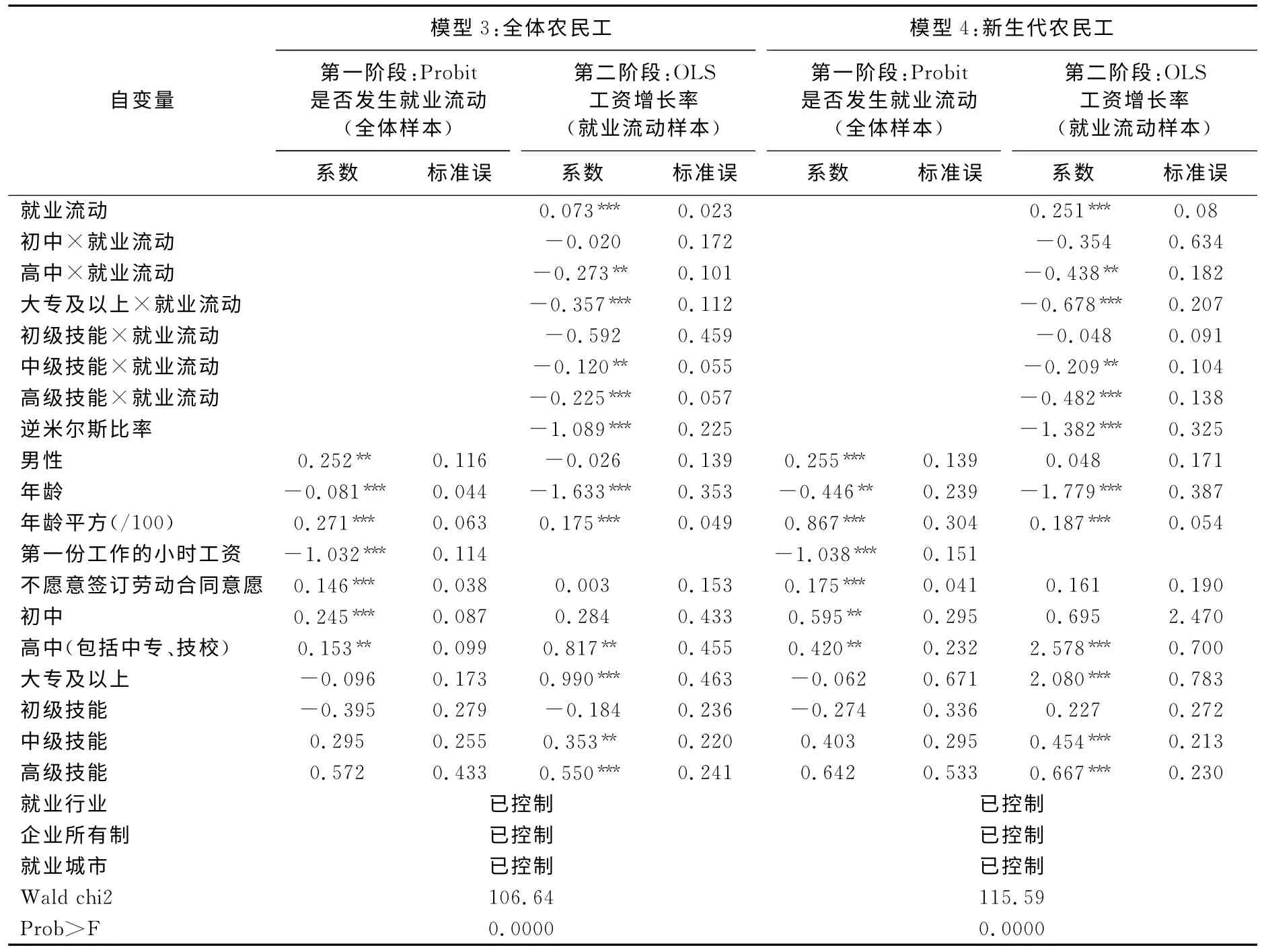

2.就业流动对农民工工资增长率的影响

在本次调查中,有39.75%的农民工从未更换过工作,为了克服可能存在的样本选择性偏差,我们使用Heckman两步法对方程(9)进行了估计,具体结果详见表3。

在第一阶段回归中,我们使用Probit模型检验了农民工发生就业流动行为的影响因素,结果显示:第一份工作的工资水平越低的农民工,越可能更换工作,这与已有的许多研究是一致的,也在很大程度上印证了追求更高的工资是农民工就业流动的基本动因。此外,随着年龄的增长,农民工更换工作的概率呈现出先下降后上升的U 型特征;而不愿意与单位签订劳动合同的农民工,更换工作的概率也显著上升。

表3 就业流动与农民工工资增长率的Heckman两阶段估计结果

在第二阶段回归中,本文发现就业流动的次数同样与工资的增长率之间存在着显著的正相关关系。在全体样本和新生代农民工中,估计系数分别达到0.073(模型3)和0.251(模型4),这说明多更换一次工作,小时工资的增长率将分别上升7.3%和25.1%,因此就业流动在总体上可以显著提高农民工的工资增长率,并且这一效应在新生代农民工群体中表现得更加明显。与此同时,高中、大专及以上受教育程度,以及中、高级职业技能等各项人力资本指标与就业流动交互项的估计系数均显著为负,这意味着就业流动对农民工工资增长率的积极作用随着人力资本水平的提高而趋于减弱。以模型3为例,从平均水平来看:高中、大专及以上将导致就业流动对农民工工资增长率的影响分别下降0.051和0.030个百分点;而中、高级职业技能也导致就业流动对农民工工资增长率的影响分别下降0.019和0.011个百分点。总的来看,以上结论与假说2的分析是一致的。

在模型3和模型4中,逆米尔斯比率均在1%水平统计显著,这表明确实存在样本的选择性偏差问题,因此本文使用Heckman两步法对计量方程(9)进行估计是合理的。

五、结论与政策含义

流动性强、稳定性差一直是我国农民工就业的重要特点,本文主要研究了就业流动对农民工工资水平及其增长率的影响。在理论层面上,就业流动不利于人力资本积累,特别是专用性人力资本的积累,但却有利于提高工作匹配的质量。本文分析了上述两种效应对农民工工资水平及其增长率的内在影响机理,并使用实地调研数据进行了相关的计量检验。在对内生性和样本选择性偏差进行控制的情况下,研究显示:就业流动在总体上可以显著提高农民工的工资水平及其增长率,但这一效应随着人力资本水平的提高呈现出显著的减弱趋势,并且以上结论在新生代农民工群体中表现得更加明显。总的来看,本文的研究至少有两方面的政策含义:

首先,为农民工群体提供充分、及时的就业信息。根据本文的分析,就业流动之所以能够提高工资水平及其增长率,关键在于这一过程有助于农民工获取更加充分的就业信息,进而提高了工作匹配的质量。因此建议相关部门采取包括报刊、网络和职业介绍机构等多种渠道,在用工需求、工资水平、福利待遇、劳动争议处理等方面为农民工提供准确、及时的信息,提高农民工的工作匹配质量。

其次,重视提高农民工的人力资本水平。本文的研究显示,人力资本水平的提高,尤其是高中、大专及以上受教育程度以及中、高级职业技能均显著降低了就业流动对农民工工资的正向效应,这意味着较高层次的人力资本水平对于稳定农民工就业具有非常重要的意义。因此相关的政策建议可以从以下方面着手:由于受教育程度相对较高的新生代农民工已经成为农民工的主体,建议教育主管部门采取诸如夜大、函授等更为灵活的办学形式,为农民工提供更多接受高等教育的机会。与此同时,各级政府要继续重视农民工的职业培训工作,加强职业技能培训的实效性,并注重提高培训的层次。

[1]Ours,J.An International Comparative Study on Job Mobility[J].Labour,1990,4(3):33—56.

[2]Knight,J.,Yueh,L.Job Mobility of Residents and Migrants in Urban China[J].Journal of Comparative Economics,2004,32(4):637-660.

[3]Schultz,T.W.Investment in Human Capital[J].American Economic Review,1961,51(1):1—17.

[4]Jovanovic,B.Job Matching and the Theory of Turnover[J].Journal of Political Economy,1979,87(5):972—990.

[5]Perez,J.,Sanz,Y.Wage Changes through Job Mobility in Europe:A Multinomial Endogenous Switching Approach[J].Labour Economics,2005,12(4):531—555.

[6]梁雄军,林云,邵丹萍.农村劳动力二次流动的特点、问题与对策——对浙、闽、津三地外来务工者的调查[J].中国社会科学,2007,(3):13—28.

[7]Kondo,A.,Ou,D.In Search of a Better Life:The Occupational Attainment of Rural and Urban Migrants in China[Z].ISER Discussion Paper No.793,2010.

[8]Ariga,K.,Ohtake,F.,Sasaki,M.,Wu,Z.Wage Growth through Job Hopping in China[Z].IZA Discussion Paper No.7104,2012.

[9]白南生,李靖.农民工就业流动性研究[J].管理世界,2008,(7):70—76.

[10]陈媛媛.工作转换对农民工收入的影响——基于珠三角两代农民工的调查[J].南方经济,2013,(3):1—12.

[11]谢勇.农民工就业流动的工资效应研究——以南京市为例[J].人口与发展,2009,(4):32—36.

[12]黄乾.工作转换对城市农民工收入增长的影响[J].中国农村经济,2010,(9):28—37.

[13]姚俊.流动就业类型与农民工工资收入[J].中国农村经济,2010,(11):53—62.

[14]吕晓兰,姚先国.农民工职业流动类型与收入效应的性别差异分析[J].经济学家,2013,(6):57—68.

[15]符平,唐有财.倒“U”型轨迹与新生代农民工的社会流动[J].浙江社会科学,2009,(12):41—47.

[16]Becker,G.S.Investment in Human Capital:A Theoretical Analysis[J].Journal of Political Economy,1962,70(5):9—49.

[17]Dolton,P.J.,Kidd,M.P.Job Changes,Occupational Mobility and Human Capital Acquisition an Empirical Analysis[J].Bulletin of Economic Research,1988,50(4):307—378.

[18]李培林,李炜.近年来农民工的经济状况和社会态度[J].中国社会科学,2010,(1):119—131.

[19]蔡昉.被世界关注的中国农民工——论中国特色的深度城市化[J].国际经济评论,2010,(2):40—53.

[20]Lu,Z.,Song,S.Rural-urban Migration and Wage Determination:The Case of Tianjin,China[J].China Economic Review,2006,17(3):337—345.

[21]陶建杰.新生代农民工信息渠道使用意愿的影响因素研究[J].南京农业大学学报(社会科学版),2013,(2):32—38.