从黄飞鸿到叶问

——以反派角色设置浅析武侠电影核心价值与流变

2015-04-06李夷白

李夷白

从黄飞鸿到叶问

——以反派角色设置浅析武侠电影核心价值与流变

李夷白

武侠类型电影的整合核心为“侠文化”,集中体现为“路见不平除暴安良”和“为国祛厄解困”两方面。从黄飞鸿系列到叶问系列电影的反派角色设置上,都一以贯之地存在对土豪、恶霸的打击,体现着侠士为弱者主持正义的核心价值观念。同时随着制作时代的不同,后来的武侠影片中也加入了国族、地域矛盾的因素。这些新变化或也与“侠”行于乱世,而隐于治世的历史传统相合。

武侠 反派 黄飞鸿 叶问 价值观念

李夷白,女,汉族,中国传媒大学传播研究院2013级传播学硕士研究生。

武侠电影是在中国诞生较早的一种特殊的类型电影,但迄今为止对于武侠所涵盖的范围和具体类目的划分,尚没有一致的见解和科学的分类。根据贾磊磊的定义,中国武侠电影“是一种以武侠文学为原型,融舞蹈化的中国武术技击表演与戏剧化、模式化的叙事情节为一体的类型影片。在广义上,它包括了武打、功夫、侠义在内的一系列以武术技击为外部表演特征及以侠义精神为内在主旨的动作影片”。内部又可划分为“神怪传奇、人物传记、古装刀剑、功夫技击、谐趣喜剧、魔幻神话”为主的几种类型。另外一位武侠电影研究者陈墨也对武侠电影作出了类似的定义。而他们将这些种类的影片(有些甚至看似与“武侠”毫不相关)都整合到“武侠”这一概念下,所依据的核心价值就是“侠文化”。

作为一种社会角色,侠产生于乱世,最早可追溯到春秋战国时期;他们大多平民出身,凭一身武技行走于民间。理想中的侠士并不从属于任何组织,仅以“道义”为行为准则,因而具有很强的反抗精神。一方面对于处于相对弱势的平民百姓,侠是他们对抗恶霸豪强、贪官污吏的某种精神寄托;另一方面,在治乱之世,侠又可以与统治者达成谅解,矛头一致对外,帮助维护社会的秩序。从这两个方面来看,简单地说“侠”所蕴含的意味就是“路见不平除暴安良”和“为国祛厄解困”。

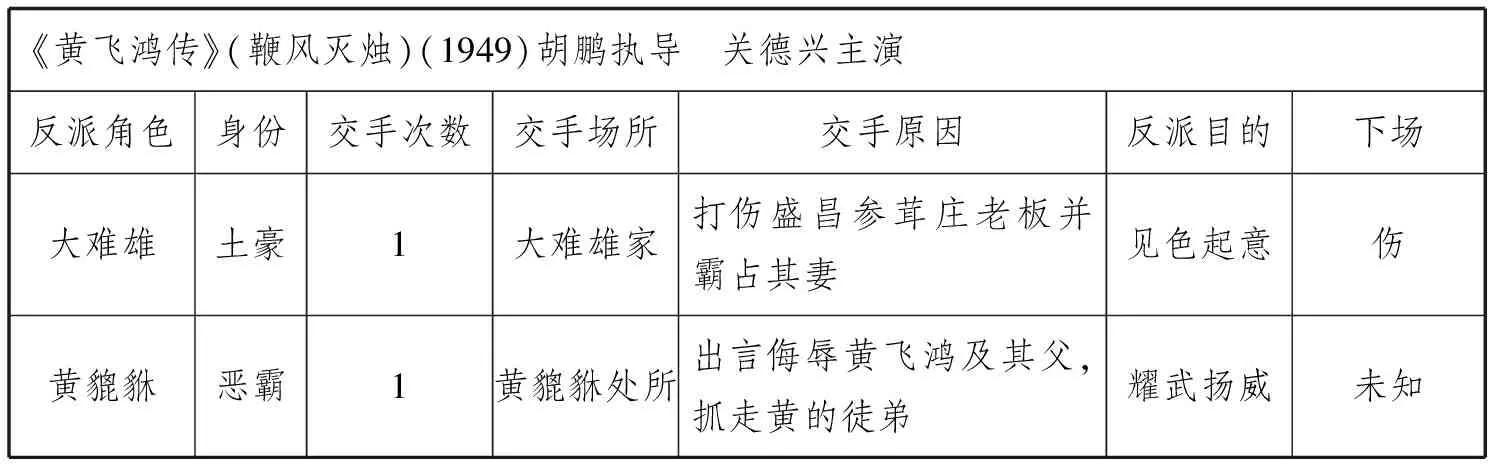

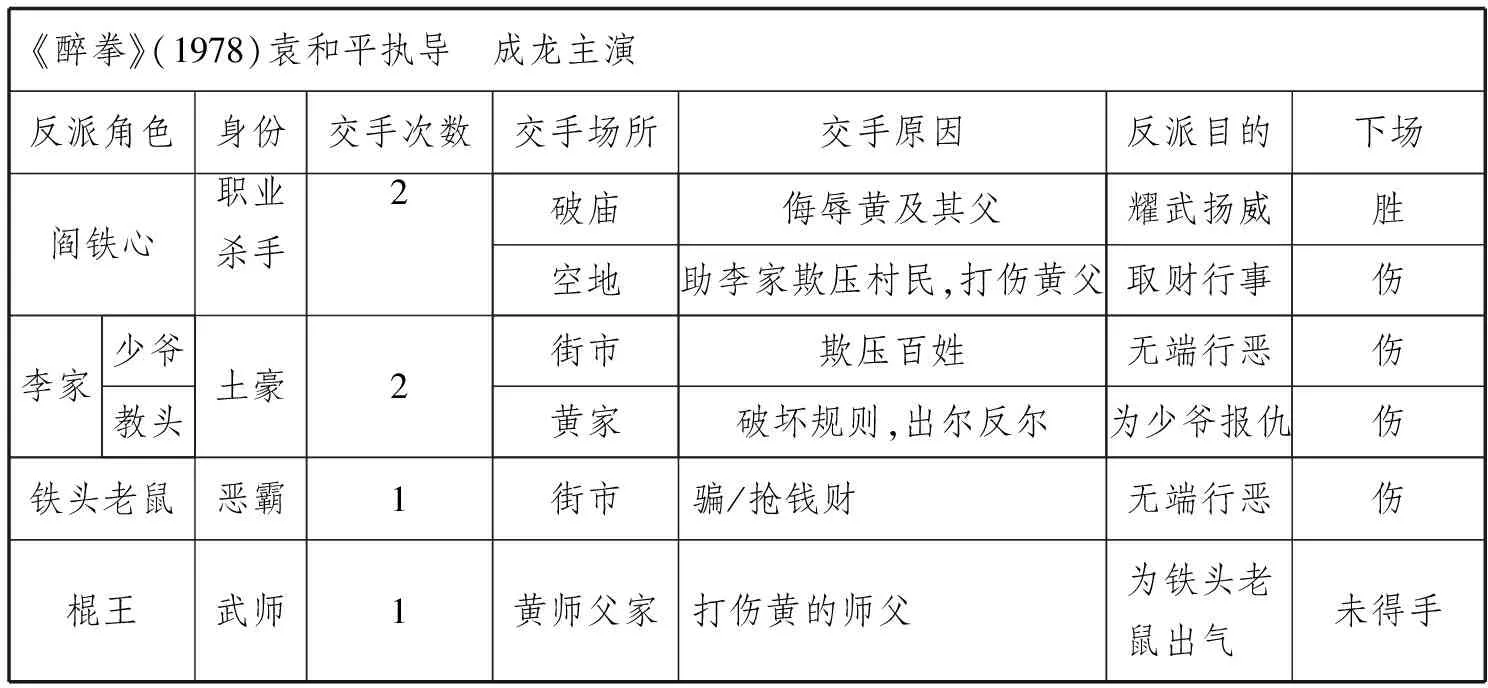

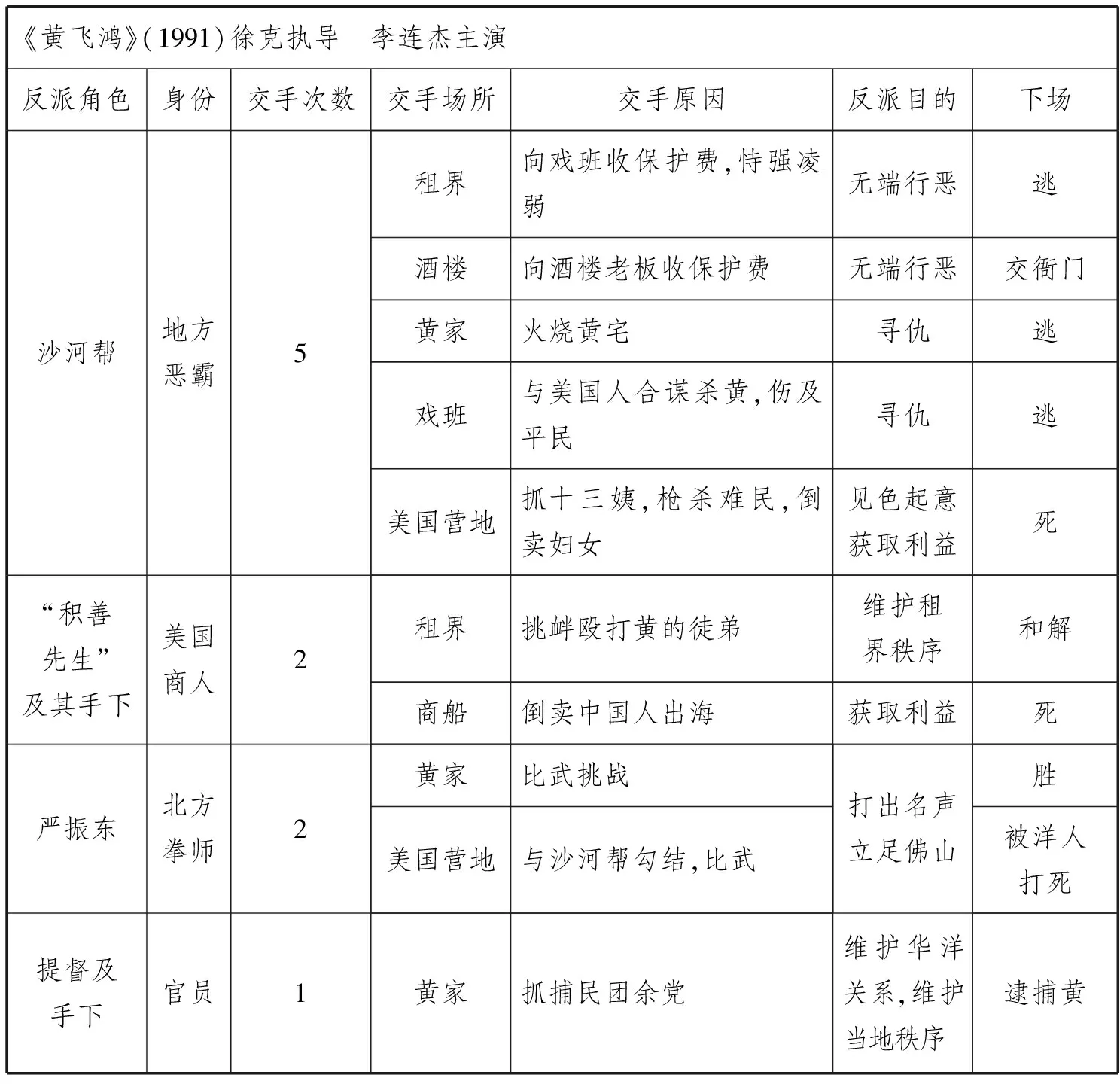

但是作为一种不断发展的电影类型,武侠电影在不同的时代背景、不同的制作要求和技术水平下也在发生着不断的变化,本文试图探讨的就是这种发展中武侠电影对其核心价值的贯彻和转化。所选择的研究对象分别为:关德兴版黄飞鸿的首部作品、1949年胡鹏执导的《黄飞鸿传》(又名《鞭风灭烛》),成龙版黄飞鸿的首部作品、1978年袁和平执导的《醉拳》,李连杰版黄飞鸿的首部作品、1991年徐克执导的《黄飞鸿》,以及2008年的叶伟信执导甄子丹主演的《叶问》。关德兴版的走红几乎贯穿50和60年代,因此这四部影片大体时间上前后相继,题材较为相近。“黄飞鸿”系列三部作品也被认为是各自时代的代表。《叶问》是新世纪以来唯一被拍成系列的同类影片,作为参考。以影片中的反派作为考察角度,可以较为集中地找到影片所宣扬的对立面,从而确定影片所支持的价值观念。

一 四部影片中反派角色呈现

表1— 4从反派角色的身份、反派角色和主角交手的次数、交手的场所、交手的原因、目的及其下场对上文提到的研究对象进行了分析:

表1

表2

表3

表4

从表1— 4可以看出:

1.几部影片中主角交手的对象大致可分为三类人:豪强恶霸、外族敌人和其他武师。从整体上看,从《鞭风灭烛》到91版《黄飞鸿》,主角交手的对象渐渐多样化,“北方拳师”首次出现,但至《叶问》,交手对象再次整合,豪强恶霸作为明确的身份消失。

2.除《醉拳》中的武师和《黄飞鸿》中的官员,反派的下场往往非死即伤,可见冲突两方的鲜明对立和尖锐矛盾。

3.交手的场所由双方住所和开放的空间(街道、空地),加入了更富象征意义的租界、擂台、敌军驻地。

4.反派的行动目的由单纯的“耀武扬威”、“无端行恶”加入了立足当地、维护本国殖民利益、宣扬国威的因素。冲突原因也由保护弱者、为父/师报仇,加入了抵御外辱、保家护国的意味。

5.《鞭风灭烛》后随着情节的复杂化,主角与每个反派往往反复交手,常胜不再,对抗“终极BOSS”也需经历一个过程。但在《叶问》中,主角恢复常胜地位。

由此可见,从《鞭风灭烛》到《叶问》,借由反派设置的变化,影片中的矛盾冲突实现了一个转化与整合。角色们的国族身份得到强化,遭到主角严厉打击的对象由本地豪强恶霸转向外敌,“路见不平除暴安良”的核心价值由显而隐,“为国祛厄解困”、“抗外”的主题得到彰显。

二 不变:除暴安良的核心价值

从上表中可以看出,土豪恶霸始终是武侠片主角打击的对象。尤其是在“黄飞鸿”系列中,虽然最终一战的直接交手对象各有不同(恶霸、职业杀手和美国人),但随着故事的进展,这些“终极BOSS”早已实现了与土豪、恶霸的联合。如《醉拳》中,杀手是由于黄父反对土豪强买村民土地开矿而被雇来对付黄家的 ;《黄飞鸿》中沙河帮屡次与黄交手没有得逞,转而寻求美国人的帮助,并且从实际交手的次数看,相对于美国人(2次),沙河帮(5次)更是影片中的主要反派。

而引发“侠士”出手的原因三部影片中无一例外,都包含“出手搭救素不相识的人”的元素。《鞭风灭烛》中是典型的侠士行经处有人前来诉苦,侠士出手搭救。《醉拳》中虽然直接激发主角行为的原因是自身或是父亲、师傅受辱,但开场不久主角与反派角色的第一战,就是替乡民打抱不平(土豪之子无故抢夺/损坏乡民财物还出手伤人),以此来树立主角虽顽皮,但仍疾恶如仇、路见不平出手相助的形象。《黄飞鸿》中民族间的矛盾被强化,但“国难之下自己人仍害自己人”是影片矛盾集中和着意批判的地方。主角第一次动手是调停争执,第二次便是行经酒楼,帮助老板惩治乱收保护费的恶霸。另一条并不突出的线索中,主角救助从美国逃回的华工,对抗的对象则是与美国人勾结的买办。

在《叶问》中,虽然土豪、恶霸并未直接出现,主要反派是三浦所代表的日军。但金山找的角色部分替代了恶霸的功能。与《黄飞鸿》中出现的北方拳师(衣着打扮与南方武师无异)不同,金山找的衣着更近土匪,显得粗野、脏乱,举止更为霸道。并且在影片后半部分,他再次出场,正是以拦路抢劫的土匪的身份,他伤害的对象,就是当地工厂的百姓。影片通过百姓对叶问的赞许和钦佩,使其与金山找的对抗蕴含了“除暴安良”意味。

由此可见,除暴安良是武侠电影中数十年未变的内涵。观众则借观影宣泄生活中的压抑与不满,幻想自己能身为侠士或是有这样一个侠士为自己主持公道,并从对反派角色的痛扁中获得快感。只要生活中存在着强弱之差,存在着“不公”,人们对武侠电影就不会厌倦,这也是武侠这一类型风行近百年的原因所在。

三 变:民族矛盾及其遮蔽下的地域矛盾

从1949年的《鞭风灭烛》到2008年的《叶问》,一个明显的变化是反派角色中出现了外族和北方拳师。1991年的《黄飞鸿》中出现了美国商人,《叶问》中则出现了日军。但比较起来,这两部影片对外族的处理比重其实不同。在《黄飞鸿》中,美国人只是短暂地出现了两次,更多时间主角所对抗的是维护其利益或是为其代言的官府、恶霸、买办。英国军队在影片中也短暂地闪过,除了向平民开枪外,片尾甚至间接帮助主角打击了美国商人。而《叶问》中反派角色更为集中。时间进入1937年后,影片以灰暗的色调强化压抑的氛围,画面中多次出现军事禁区、铁丝网和倒地的难民,日军军官和士兵多次出现挑衅行为。唯一连接其间的“汉奸”角色——日军翻译——却并未作为反面角色处理,甚至多次救助主角和其他中国人。中日之间的民族矛盾被最大限度地激化,叶问也被作为国族的代言人处理,讲出了“我们中国武术是包含了儒家的哲理,武德,也就是仁,推己及人,这是你们日本人永远不能明白的道理”这样的话。“除暴安良”不再是叙事的中心。虽然影片试图以舞狮(1949版和1991版黄飞鸿均以舞狮开场)、比武和金山找“我还以为佛山遍地都是黄飞鸿”的台词这些互文性元素表明自己对“黄飞鸿”系列的继承,但实际两者已大相径庭。

北方拳师前来踢馆也是前作中没有的情节。《醉拳》中虽有其他武师棍王作为反派出现,但其并无地域身份,与主角间是间接矛盾,最终也未得到严厉惩处。在1991版《黄飞鸿》中,严振东作为外来拳师,首次得到强调,甚至有自己独立的故事线索。但其北方出身并没有被彰显,形象上也与当地人无异。作为“外来人”,他立志“打出名堂,在佛山立足”,但“因执念而丢掉武德”,影片也给了他足够的空间和同情。最终他败给黄飞鸿后为洋人枪炮所杀,死前一句“我们功夫再好终敌不过洋鬼枪”再次将矛盾转移到外族敌人身上。同时,在叙事上同样是外来人的梁宽作为正面形象,平衡了严振东的反面形象。梁宽先是由于同病相怜拜严为师,但在严助纣为虐后对其提出质疑并与之发生对抗,最终他作为“外来人”拜黄飞鸿为师,实现了严“在佛山立足”的愿望,缓和了南北或者说当地与外地两方的对抗,使得这条线索并不十分扎眼。

相比之下,《叶问》中的金山找衣着、口音从头至尾与当地人相异,当地人言语中将他奚落为“乡巴佬”,打赢他的叶问被作为地方英雄,人人爱戴。第二次出场时,金山找更是充当了危害当地人的土匪角色。虽然他也声称自己要在当地立足,但与严振东“扬名”的目的不同,金山找是为了开武馆“赚钱”,其角色名字也暗示了其“掘金者”的身份。金山找在第一次输给叶问后直接说出“北方拳输给了南方拳”的台词,虽被叶问以“不是南北问题,是你个人的问题”驳回,但整个影片中并没有可平衡金山找的正面叙事出现,南北之间的矛盾,成了放大的民族矛盾的一个投影。

配合上述变化,两部影片中角色所处的时代、地点等背景设置被强调:1991版《黄飞鸿》开篇以黑旗军退居越南,暗示故事发生的时间是第二次鸦片战争之后的1867年,地点为佛山;《叶问》则是更为明确地用字幕交代故事发生的时间是1935年和全面抗战爆发的1937年,地点仍在佛山。而在1991版之前“黄飞鸿”系列中,无论时代背景或是角色的国族身份都未被强调。《鞭风灭烛》中借由粤地民俗的展示和角色服装,观众能隐约推测出这是清末民初的东南地方。但这些背景对故事推进并无影响,黄飞鸿在一个小小的人情社会中充当着地方德高望重的长者角色。《醉拳》中,背景与时代进一步模糊化,故事的主线是放置四海皆可的“浪子回头”,强调的是个人的成长与奋斗。

此外,与早期的黄飞鸿系列不同,1991年的影片中“官府”首次作为交手对象出现。但在影片末尾,官府与洋人决裂,在共同的敌人面前,侠士与官府达成了谅解。早期的影片中,官府虽未作为一个确定的形象出现,但可以看到《鞭风灭烛》中,百姓需主持正义找到的不是官府,而是在当地颇有威望的“黄师傅”,隐含着上层统治者治理无力,社会秩序主要靠侠士和道德教化的力量来维护的社会现实。

四 价值流变的时代背景

其实,无论是黄飞鸿或叶问,历史上均没有与外族人正面交手的可信记录。2007年黄飞鸿未入选广东省政府评选的历史文化名人,即因为无法考证其抗击倭寇的事迹是否真实。叶问之子叶准也在采访中提到,《叶问》一片“三分之一是真的”、“三分之一是夸大的”、“还有三分之一是虚构的”,日本人曾找叶问比武,但叶问并未前去,上海精武体育会来交流,出战的是叶问的同门。*李梓新.专访叶问长子叶准:银幕外的真实叶问[J].外滩画报,2013-1-17.此外,历史上的梁宽确实来自梅县,但是是直接拜入黄飞鸿门下。由此可见,无论是黄飞鸿联合清政府抵抗美商,叶问擂台战日军都是影片制作者的艺术创作,严振东、金山找也并无历史原型。但在电影中,之所以出现一些现实中并没有的情节和人物,与这四部影片拍摄制作的时代背景不无关系。《鞭风灭烛》诞生于大战后不久。受解放战争波及,当时的香港吸纳了较多大陆和其他地方外来的人口,上层统治根基未稳,社会秩序在重新调整和变动中,需要重申道德伦理,以恢复战前的生活。抗战结束后,国民政府为推广国语,禁止制作和上映方言影片,虽然香港由英国主政,但影片的市场主要在广东一带。丧失大陆市场后,是东南亚的投资使粤语片重获生机。1949 年以后, 中国政府确立对香港“长期打算, 充分利用”的工作方针, 香港与内地分隔, 分别由不同政府管治, 从此香港人与内地人不再经历相同的民族历史, 不再分享共同的集体记忆。*黎熙元.全球性、民族性与本土性——香港学术界的后殖民批评与香港人文化认同的再建构[J].社会学研究,2005(4).这些都在一定程度上影响了影片模糊的国族背景,和集中处理内部矛盾冲突的倾向。

70年代香港经济的腾飞为社会中下层人群向上层流动提供了条件,只要通过个人奋斗就能成功的意识在香港流行。有研究认为这一时期香港的本土意识开始形成,因为港人看到自身的发展并非英方制度设计的结果。*黎熙元.全球性、民族性与本土性——香港学术界的后殖民批评与香港人文化认同的再建构[J].社会学研究,2005(4).反映在影片中,就产生了《醉拳》中戏谑的、少年黄飞鸿的个人成长故事。他所要战胜的是侵犯自己及自己“家人”的敌人。

1984 年中英两国政府关于香港问题《联合声明》的正式签署,使“九七”指日可待,“国”重回港人视线。徐克在采访中曾说:“九七问题出现之后,整个文化界弥漫着悲观消极的论调。起初我的感应也很含糊、混乱,仿佛是世纪末的心态,到80年代中期我觉得有变的必要了。既是末世,也应是创世的开始。我们何不用创世的精神去面对末世,这样一来,创作更有生气,作品也更有剧力。”*罗卡,吴昊,卓伯棠.香港电影类型论[M].香港:牛津大学出版社,1997.他拍摄1991版《黄飞鸿》,就是有感于武侠片少“与时代发生关系”,而黄飞鸿处在清末动荡的时代,理应有很多与时代碰撞的素材,进行了大胆地创作,试图利用影片反映香港与大陆共生的文化传统和国族身份,以及面对新时代的共同困惑。*王海洲.造梦江湖: 徐克访谈[J].电影艺术,2008(5).

《叶问》则是产生于回归十年之后,香港经历了身份的转换已趋于适应。2003年的“非典”、2008年的汶川地震更推动了国人的团结,同时,中日矛盾不断反复,教科书、钓鱼岛等历史问题使全体中国人愤慨。在电影制作方面,2003年CEPA的签署,为香港和大陆电影的进一步合作创造了条件,港产电影也有了更多兼顾两地市场、甚至是倾向内地市场的需要。《叶问》中将日军作为主要反派,激发国族情怀,或可理解为这些多方影响的产物。

另一方面,1967年之后港英的政治改革及文化政策通过城乡对比把殖民历程转译为都市香港与乡土中国的对立, 前者代表发达、开放的“我类”, 后者代表落后、封闭的“他者”。*黎熙元.全球性、民族性与本土性——香港学术界的后殖民批评与香港人文化认同的再建构[J].社会学研究.2005(4).并通过大众传媒得到强化,荧屏上出现“阿灿”等形象。香港回归后,港人所面临的不止是自己身份的认同变化,还需重新处理同内地国人的关系。1991版《黄飞鸿》前,“外地人”从未作为明确的形象出现在这一系列影片中。虽然仅以两部电影为证略显单薄,且在民族矛盾的话语下,地域的矛盾显得更为隐蔽、模糊,但从1991版《黄飞鸿》中本地人与外来人的融合,到《叶问》中外来“掘金者”与本地人矛盾的激化,这一变化或也可推及一定的社会现实。

综上所诉,或可认为以上电影在保留了武侠的核心价值观之余,其中的矛盾转化,主要受到其时作为武侠电影主产地的香港,回归前后身份认同的转换影响。如徐克所说:“我们拍电影的题材和情绪,来自我们身处社会的感受和心理需要。理性方面,我们反映现象;感性方面,我们反映心理需要。”*张燕.徐克电影中的香港意识和中国想象[J].当代电影.2007(1).由英属殖民地转向回归后的国族认同,影片制作者将个人放入国家中考量,因而有了与外族的对抗和地域矛盾的忧虑。

[1][英]利萨·泰勒,安德鲁·威利斯.媒介研究:文本、机构与受众[M].吴靖译,北京:北京大学出版社,2005.

[2]陈墨.刀光侠影蒙太奇——中国武侠电影论[M].北京:中国电影出版社,1996.

[3]贾磊磊.中国武侠电影史[M].北京:文化艺术出版社,2005.

[4]钟端梧.《一代宗师》:民族性想象与沉沦性情感的悖论[J].当代电影,2014(5).

[5]彭伟文.从市井拳师到武术家的理想代表——早期黄飞鸿电影英雄形象的建立与其社会背景[J].民俗研究,2013(6).