产业集聚能提高地区经济效率吗?——基于中国城市数据的空间计量分析

2015-04-06于斌斌杨宏翔

于斌斌 杨宏翔 金 刚

(1.东南大学 经济管理学院,江苏 南京 211189;2.中共绍兴市委党校,浙江 绍兴 312000;3.浙江理工大学 经济管理学院,浙江 杭州 310018)

一、文献回顾与问题提出

经济活动的空间集聚能否提升地区经济效率,不仅是新经济地理学者关注的焦点,也是连接新经济地理学和新经济增长理论的核心理论问题之一。新经济地理学认为,经济活动的空间集聚存在两股力量:向心力和离心力[1](P89)。其一,经济活动的空间集聚会形成以中间投入品的分享、专业化的劳动力市场、信息与知识溢出为特征的本地市场效应(home-market effect),从而使产业呈集聚态势。Martin和Ottaviano将新经济地理的C-P模型和内生增长理论模型相结合,发现工业活动将向经济效率更高的地区聚集,而产业集聚后的前后关联效应既能降低企业生产成本,也能通过技术和知识的外溢效应促进地区生产率提高,因此地理集聚和经济增长是一个相互强化的过程[2]。Fujita 和Thisse从人力资本理论视角也得出了类似的研究结论[3]。其二,生产要素在一个地区的过度集聚必然会导致市场竞争加剧、要素资源价格升高(如土地和住房租金),产生市场拥挤效应(market crowding effect),从而推动产业扩散。这说明产业集聚不仅能形成有利于经济增长的集聚效应(agglomeration effects),还会产生阻碍地区经济发展的拥塞效应(congestion effects)。这两类效应的相互作用会在不同发展阶段达到不同的均衡状态。因此,产业集聚能否提升地区经济效率取决于集聚效应与拥塞效应的强弱。

在产业集聚与地区经济效率的实证研究方面,大多数学者发现产业集聚有利于地区劳动生产率提高,例如:Ciccone和Hall通过分析美国非农就业密度与劳动生产率的关系得出,非农就业密度每提高1倍,劳动生产率就可以提高5%[4];Ottaviano和Pinelli采用芬兰各地区的面板数据对产业集聚对地区经济增长的影响进行了检验,结果表明人口密度对地区收入增长具有显著的正向效应[4];国内学者范剑勇基于中国城市2004年的截面数据发现,地方非农产业的规模报酬递增是产业集聚的源泉,进而提高了地区的劳动生产率[6]。但也有研究得出不同的结论,最典型的是威廉姆森假说和开放性假说。其中,威廉姆森假说指出,生产活动的空间集聚在经济发展早期会显著提升经济效率,但当经济发展达到某一临界水平后,促进作用会消失甚至为负向影响[7]。随后许多学者沿袭了这一研究思路,对威廉姆森假说进行验证。Brülhart和Sbergami利用105个国家1960~2000年的跨国数据进行了分析,结果发现只有当经济发展处于一定水平时,产业集聚才能促进地区经济增长[8]。国内学者孙浦阳等、王晶晶等分别利用门槛模型、系统动态面板GMM 等方法证实了威廉姆森假说在中国的存在性[9][10]。

另外,Krugman和Elizondo提出的开放性假说认为:与开放经济相比,产业集聚对封闭经济的影响更大,这是因为地理距离的缩短会提高国内交易水平,而国内贸易越受重视,国际贸易就会越少[11]。然而,针对开放性假说的实证研究还相对缺乏。Henderson利用世界70个国家的跨国数据分析发现,只有在低收入国家,空间集聚水平才会对经济增长产生明显的推动作用[12]。孙浦阳等基于全球85个国家的面板数据证实,对外贸易的增长削弱了国内产业集聚对地区经济增长的促进作用[9]。

另一个容易被忽视的问题是地理距离,然而大多数研究仍将地理距离处理为一个“黑匣子”,从而掩盖了城市之间的相互作用。由于运输成本和贸易成本的存在,产业集聚不仅与本地区的经济特征有关,而且还会受到空间临近的其他经济体的影响[13]。也有学者引入地理距离来分析地区效率的空间变化趋势。Fischer等用全要素生产率来衡量技术创新水平,发现欧洲区域间的技术溢出效应在300公里范围内显著[14],而Moreno等通过设定不同距离阈值的空间权重矩阵发现,欧洲17个国家138个地区之间的技术溢出范围为250公里[15]。于斌斌和金刚对中国城市数据的分析发现,城市间劳动生产率的空间溢出效应在0~850公里范围内呈先上升后下降的“倒U 型”过程,波峰出现在450公里左右[16]。

在既有研究的基础上,本文将利用2003~2011年中国285个地级及以上城市的统计数据对产业集聚与地区经济效率的关系进行深入分析。具体而言,本文尝试在以下几个方面做出努力:(1)与以往大多数研究不同的是,本文运用空间计量方法引入地理距离分析产业集聚对地区经济效率的影响机制,希望能为威廉姆森假说和开放性假说提供一个新的解释;(2)本文并没有使用劳动生产率或GDP增长率等传统指标来度量经济效率,而是采用SFA 模型对地区全要素生产率进行测度,以反映地区经济效率的结构性变化;(3)本文将比较制造业集聚和生产性服务业集聚对地区经济效率的影响,并进一步分析二者共同集聚对地区经济效率的作用力;(4)本文还将重点分析产业集聚的三种外部性对地区经济效率的影响,期望能从集聚外部性的视角为地区经济效率的改善提供政策建议。

二、模型设定、变量说明与数据来源

(一)空间计量模型设定

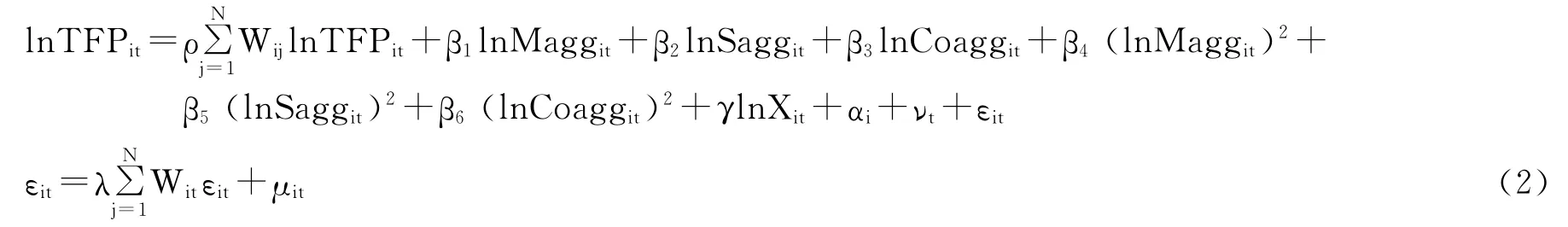

借鉴Fischer等、于斌斌和金刚等学者采用的空间计量方法,本文建立如下基本的空间计量模型:

其中,TFPit表示i地区在t时间的经济效率,agg表示产业集聚水平,X 为控制变量,αi、νt、εit分别表示地区效应、时间效应和随机扰动项。ρ和λ分别为空间滞后系数和空间误差系数,反映了地区之间的空间溢出效应。Wij代表空间权重矩阵,本文以城市间直线距离的倒数作为权重。

如上所述,由于空间集聚过程是由集聚效应和拥塞效应相互作用的结果,产业集聚与地区经济效率之间将呈二次函数关系,若二次项系数为负(正),则拥塞效应(集聚效应)起主导作用[17]。于是,本文将在模型中引入产业集聚水平的二次项进行检验。不同行业的产业集聚所形成的集聚效应和拥塞效应存在明显差异,从而可能对地区经济效率产生不同的影响。为此,本文将分别考察制造业集聚(Magg)、生产性服务业集聚(Sagg)、制造业与生产性服务业共同集聚(Coagg)对地区经济效率的影响。因此,本文设定的基本模型将修改为:

对于威廉姆森假说的检验,我们在空间计量模型中设置了一个特殊的变量:产业集聚与人均国内生产总值(Vgdp)的交叉项,这可以检验地区经济发展的不同水平对经济效率的影响。在处理开放性假说的问题时,本文也采取了同样的方法,在空间计量模型中引入产业集聚与贸易开放度(本文用FDI表征)的交叉项。最终,空间计量模型将设定为:

(二)变量说明

1.被解释变量:地区经济效率(TFP)。本文借鉴Färe等采用的随机前沿分析方法(stochastic frontier analysis,SFA)估计中国城市的经济效率[18]。产出变量由各个城市的实际GDP 来表示,根据各个城市所在省份的GDP平减指数调整为2003年的不变价格。确定资本存量和劳动投入作为投入变量。其中,资本存量采用永续盘存法进行估算,具体参照单豪杰的处理方法[19],设定折旧率为10.96%。城市的基期资本存量采用2003年各个城市的GDP占本省GDP的比重乘以本省的基期资本存量来表示。对于劳动投入,本文选取城市就业人数来表示。基于卡尔多程式化事实,本文将利用柯布-达格拉斯形式的随机前沿模型对中国城市的经济效率进行核算,具体模型如下:

其中,αi为待估计系数,t和T 分别为样本的观察期和基期年度,νit为随机干扰项且服从标准正态分布N(0,σ2ν),μit为技术无效率项且服从非负断尾正态分布N+(μ,σ2it),η为技术效率水平的时变参数。在计算出上述模型的系数估计结果后①,中国城市的经济效率可通过如下公式求得:

其中,TEit表示i城市在t时期的技术效率,exp(α0+α3t)表示t时期的前沿面技术水平。

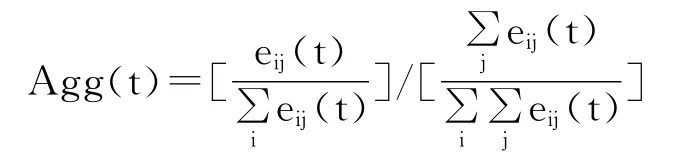

2.解释变量:制造业集聚(Magg)、生产性服务业集聚(Sagg)②和共同集聚(Coagg)。本文用区位商来衡量产业集聚水平。该指数能够消除区域规模差异因素,可真实反映某一区域的要素空间分布情况。其公式如下:

其中,Agg(t)表示t时期i城市j产业的区位商指数,eij(t)表示t时期i城市j产业的就业人数,表示t时期所有城市j产业的就业人数,表示t时期i城市所有产业的就业人数,表示t时期所有城市所有产业的就业人数。区位商指数越大,产业集聚程度越高,反之则越低。本文将采用区位商指数来测算制造业集聚和生产性服务业集聚。

对于共同集聚的测算,学术界并没有形成一致的方法。本文借鉴杨仁发的做法[17],采用产业集聚的相对差异来衡量制造业与生产性服务业的共同集聚,具体计算公式为:

该指数值越大,则说明制造业与服务业的共同集聚水平越高。

3.控制变量。考虑到影响地区经济效率的其他因素,本文还控制了一些解释变量:(1)工资水平(Wage)。目前中国面临劳动力成本上升的问题,在产出水平确定的条件下,实际工资的上涨将推动企业使用其他生产要素来替代劳动力资源,本文用城市职工平均工资反映劳动力成本。(2)人力资本(Edu)。以知识、技能为要素构成的人力资本显然能够提高地区的经济效率。本文借鉴陆铭和向宽虎在面临数据约束条件下的做法[20],采用教师人数与学生人数的比率作为人力资本的代理变量。(3)外商直接投资(FDI)。一个地区的外商直接投资不仅可以增加该地区的资本存量,还可以通过产业关联和技术外溢影响该地区的经济效率。本文采用城市年度获得的实际外商投资额占GDP的比重来表示,并按历年人民币汇率的平均价格进行折算。(4)政府规模(Gov)。政府对经济活动的干预可能对地区经济效率存在影响,本文以城市财政收入占GDP的比重来衡量政府对经济的干预程度。

(三)数据来源

根据数据的可得性和有效性原则,除去数据严重缺失的拉萨和行政规划调整频繁的巢湖、毕节和铜仁等4个城市外,本文最终选取了2003~2011年中国285个地级及以上城市9年的面板数据进行分析。本文数据主要来源于《中国城市统计年鉴》(2004~2012年)和《中国统计年鉴》(2004~2012年),并且对个别城市所缺失的数据采用插值法进行补充。

三、空间计量检验与分析

(一)空间相关性检验

本文采用Moran's I指数检验地区之间经济效率的空间相关性。统计结果显示,地区经济效率的Moran′s I指数在2003~2011年间都通过了1%水平下的显著性检验(见表1)。这表明中国城市经济效率存在显著的空间相关性。从表1还可以看出,空间相关性呈逐年增强的趋势,这意味着中国城市经济效率在空间集聚上存在较强的“马太效应”。因此,本文可以推断:地理距离是影响中国地区经济效率差异的重要因素,而规模经济效应和集聚外部性是经济效率提升的关键。

表1 2003~2011年中国城市经济效率的Moran′s I指数

由于306公里是中国城市间最小的“门槛距离”,即在不小于该距离的情况下,才能实现每一个城市都至少有一个邻近的城市,所以本文计算了350~1050公里距离带宽条件下的中国城市经济效率在2003~2011年的Moran′s I指数及其统计检验,见表2。结果显示,中国城市经济效率的空间相关性随着地理距离的增加逐渐下降,而且当地理距离超过850公里时,空间相关性不再显著。这也验证了中国城市经济效率的空间相关性符合“地理学第一定律”(tobler′s first law)。

表2 中国城市经济效率的Moran′s I指数随地理距离的变化及其统计检验

(二)全国层面的城市数据分析

借鉴Anselin的做法[21],本文将通过比较两个Lagrange乘数及其稳健性来判断面板数据模型到底采取SLM 模型还是SEM 模型,其标准是:如果LMLAG 比LMERR 更加显著,且Robust-LMLAG 通过显著性检验而Robust-LMERR没有,则选择SLM 模型;反之,SEM 模型更合适。检验结果显示,采用SLM 模型将更为合理,并且经Hausman检验,模型选择固定效应。由于空间效应的存在,利用传统的OLS方法对参数进行估计将会有偏或无效。因此,根据Lee和Yu的建议[22],本文将采取极大似然法(quasi-maximum likelihood estimation)进行参数估计。

表3 空间面板模型的回归结果:全国层面的估计

表3给出了采用极大似然法对产业集聚与地区经济效率的空间计量分析结果。从模型(1)-(3)的回归结果来看,制造业集聚、生产性服务业集聚和制造业与生产性服务业共同集聚(下文简称共同集聚)及这三类集聚的二次项的系数都显著为负。但我们将这三类集聚的一次项和二次项以及交叉项全部引入回归模型后,发现仅有制造业集聚和共同集聚对地区经济效率存在显著的负影响,而生产性服务业集聚以及这三类集聚的二次项对地区经济效率的影响系数均未通过显著性检验。这说明,当考虑经济发展水平和对外开放程度时,中国城市的制造业和生产性服务业的空间集聚并未出现明显的拥塞效应。需要指出的是,制造业集聚和共同集聚在两种条件下对地区经济效率的影响依然为负这一结论与大多数学者的研究结论相悖。Guiso和Schivardi的研究认为,随着生产要素的空间集聚,厂商会通过规模经济效应和技术溢出效应提高地区生产率[23]。但是本文认为,在拥塞效应不显著的前提下制造业集聚对地区经济效率影响为负与中国实际相符,而共同集聚对地区经济效率的负向影响也主要来源于制造业集聚的阻滞效应。本文给出的可能解释为:一是中国制造业大多数属于劳动密集型产业,并处于全球价值链的低端环节且进入的技术门槛较低,从而导致制造业集聚虽然能有较高的经济产出,但却不利于地区经济效率的提升;二是中国制造业集聚并没有表现出显著的技术溢出效应,反而是“三高一低”(高投入、高消耗、高污染和低效益)和过度竞争的特征更为明显,从而压缩了制造企业的利润空间,降低了制造业集聚区的经济效率;三是生产性服务业虽然获得了快速发展,但并未与制造业形成良性互动,甚至在有些地方政府“退二进三”、“腾笼换鸟”等政策影响下,二者在有限的城市空间内存在显著的“挤出效应”[24]。

在对威廉姆森假说进行检验时,本文发现了一个有趣的结论:虽然制造业集聚对地区经济效率具有显著的负向影响,但它与人均GDP的交叉项显著为正。这意味着随着经济发展水平的提高,制造业集聚对地区经济效率的影响呈现出先正后负再正的“N”型过程,而威廉姆森假说是对“N”型前半部分的解释,而本文的结论则是对“N”型后半部分的描述,即在经济发展早期,制造业集聚会显著提升经济效率,而当经济达到某一临界水平时,促进作用会消失甚至为负向影响,但继续提升经济发展水平后,制造业集聚对经济效率的影响又会由负变正。进一步对开放性假说进行检验时,本文发现生产性服务业集聚对地区经济效率的影响虽然没有通过显著性检验,但它与FDI交叉项的系数显著为负。这说明,对外开放程度的提高削弱了生产性服务业集聚对地区经济效率的促进效应,从而找到了支持开放性假说的经验证据,即生产性服务业的空间集聚并不利于开放程度较高地区的经济效率提升。

在其他控制变量方面,工资水平和人力资本对地区经济效率有显著的正向影响,这与绝大多数研究的结论一致。外商直接投资对地区经济效率的影响显著为负,这可能与外商在中国地区的投资结构仍以生产加工、品牌代工等全球价值链低端环节为主有关,并没有对当地产生显著的知识和技术外溢效应,从而不利于地区经济效率的提升。需要指出的是,政府规模对地区经济效率具有显著的正向影响。本文给出的解释是,政府规模在研究期间是适度的,尤其是在快速推进城市化的背景下,很多地方政府在基础设施投资和推动农村剩余劳动力转移等方面的举措对地区经济效率起到了促进作用。

(三)区域层面的城市数据分析

考虑到中国幅员辽阔且区域经济发展不平衡,地区之间在制造业集聚、生产性服务业集聚、人力资本存量等方面存在巨大差距,本文将全国285个城市划分为东、中、西三个地区③,其中东、中、西部城市样本的个数分别为101、109和75。通过比较两个Lagrange乘数及其稳健性发现,仍然更适合采用SLM 模型,并且Hausman检验支持所有模型选择固定效应,具体结果见表4。

空间计量模型(4)、(8)、(12)的结果显示,制造业集聚对东、中、西部城市的经济效率影响均显著为负,并且都具有显著的拥塞效应。而生产性服务业集聚对地区经济效率的影响存在两面性:一方面,生产性服务业集聚对东、西部城市的经济效率存在明显的负向影响,但是拥塞效应并不显著;另一方面,生产性服务业虽然对中部城市的经济效率具有明显的促进作用,但存在显著的拥塞效应。共同集聚对东部城市具有明显的负向影响且具有显著的拥塞效应,而对中、西部城市经济效率的影响显著为正且存在明显的集聚效应。本文从中可以得到三点重要的启示:对于东部城市而言,制造业过度集聚是导致制造业集聚和共同集聚产生拥塞效应的主要原因,应在避免生产性服务业出现拥塞效应的条件下,进行有效的制造业转移与服务业升级以推动地区经济效率的提升;对于中部城市而言,生产性服务业的发展对优化整个中部城市的产业结构至关重要,但前提是要避免复制东部城市产业过度集聚与同质化竞争的老路;对于西部城市而言,单个产业的集聚并不能带来整个地区经济效率的提高,而应该从制造业与生产性服务业良性互动的视角对制造业和生产性服务业进行有选择的承接和培育。

表4 空间面板模型的回归结果:区域层面的估计

从表4中可以看出,威廉姆森假说和开放性假说存在明显的地区和产业差异。这种现象同样从另外一个侧面验证了充分考虑经济发展水平和对外开放程度对于研究产业集聚与地区经济效率的重要意义。估计结果显示,威廉姆森假说适用于中、西城市的共同集聚。结合前文的研究结论发现,东部城市的制造业集聚处于“N”型过程的后半部分,即通过经济发展水平的不断提升,可以化解制造业集聚对地区经济效率的负向效应,而中部和西部城市的共同集聚更多的是处于“N”型过程的前半部分。我们在区域层面并未找到支持开放性假说的经验证据。需要指出的是,三个地区的生产性服务业集聚对地区经济效率的影响与对外开放程度并无显著的相关性。其主要原因在于服务不存在库存和运输的可能性,较制造品受运输成本的影响较小,这也进一步说明了地理距离对产业集聚和地区经济效率的重要性。其他控制变量的影响与前文的研究结论基本一致,仅在显著性和系数大小方面有所差别。

四、集聚外部性对地区经济效率的影响效应

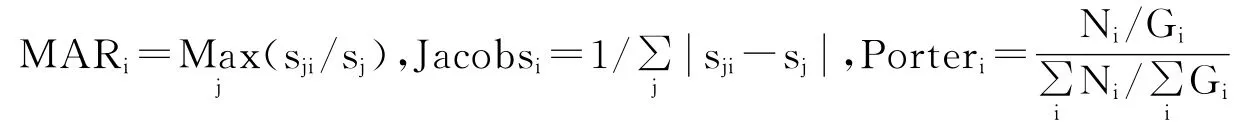

为什么有些产业会在没有产生拥塞效应的条件下抑制地区经济效率,而有些产业却在具有明显拥塞效应的情况下促进地区经济效率?上文尝试从经济发展水平和对外开放程度等角度给出初步解释,下文将进一步从集聚外部性视角对此分析。集聚外部性是指同一产业或不同产业在同一地区的集聚而产生的外部溢出效应,并且与市场竞争程度密切相关。根据以往研究,产业集聚外部性可以总结为三类:一是MAR 外部性。该理论指出,同一产业在同一地区的专业化集聚,有利于知识、信息和技术在产业内的扩散和共享,从而形成知识和技术溢出的外部性效应[25]。二是Jacobs外部性。Jacobs认为,同一地区的产业多样化集聚是推动产业技术创新和地区经济效率提升的主要动力,一个地区的产业多样化集聚较专业化集聚更能发挥知识和技术溢出的外部性效应[26](P24—35)。三是Porter外部性。Porter指出,市场竞争程度才是影响产业技术创新和知识溢出的关键因素[27](P78—89)。同一产业在同一地区的有效竞争可以促进厂商将产业的创新技术更快地运用到实际生产过程中,这样将更有利于地区产业发展和地区经济效率提升。那么,产业集聚的三种外部性如何影响地区经济效率?本文分别采用专业化指数、多样化指数和波特指数来测度产业集聚的三种外部性,计算公式分别为:

其中,sji为i地区中j产业的就业人数占该城市总就业人数的比重,sj为全部城市j产业的就业人数占全部城市就业人数的比重,Ni为i地区的工业企业数目,Gi为i地区的工业增加值。

表5 集聚外部性对地区经济效率影响的空间计量结果

根据检验结果,本文同样选择SLM 模型和固定效应,具体结果见表5。从全国层面来看,Jacobs外部性对地区经济效率的影响显著为正,而MAR 外部性和Porter外部性对地区经济效率却存在明显的负向影响。这表明Jacobs外部性是中国城市经济效率提升的主要来源,这与于斌斌和金刚的研究结论相一致。MAR 外部性和Porter外部性的估计结果进一步验证了上文关于中国制造业集聚现状的评论。这表明在制造业集聚水平较高和竞争程度较强的地区,同一产业的过度集聚容易导致企业技术创新被模仿和激烈的同质化竞争,这些现象并不利于地区知识和技术溢出效应的发挥,进而对地区经济效率产生了抑制作用。本文将三种外部性对地区经济效率的影响效应结合起来分析,就可以回答前面提出的问题——为什么有些产业会在没有产生拥塞效应的条件下抑制地区经济效率?这正是由于产业集聚的MAR 外部性和Porter外部性在起主导作用,虽然专业化集聚并没有形成拥塞效应,但是创新水平低和同质化竞争严重阻碍了地区经济效率的改进。而为什么有些产业在具有显著拥塞效应的情况下仍能促进地区经济效率?这可以从Jacobs外部性对地区经济效率显著的正向影响上找到答案,即多种产业在同一地区的集聚虽能增强本地区的拥塞效应,但是能避免同质化竞争和低技术模仿以及有效地促进知识和技术的溢出和共享,从而提高了本地区的经济效率。从区域层面看,MAR 外部性对东、中、西部城市经济效率的影响基本与对全国层面的研究结论一致。而Jacobs外部性对东部城市经济效率存在显著的正向影响,却对中、西部城市经济效率的影响并不显著。这与上文中共同集聚对中、西部城市经济效率的正向效应结合起来分析就会得到一个相同的推论:中、西部城市通过加强产业间尤其是制造业与生产性服务业的共同集聚可以明显提高本地区的经济效率。Porter外部性对中、西部城市经济效率具有显著的负向影响,而对东部城市经济效率的影响效应为正,但没有通过显著性检验。该结论不仅对东部城市产业结构优化的效果提供了证据支持,更重要的是为中、西部城市产业的低水平发展和同质化竞争提出了警示。其他控制变量对地区经济效率的影响效应与上文的研究结论基本一致。

五、结论与政策启示

本文基于2003~2011年中国城市的统计数据,运用空间计量模型分析了产业集聚对地区经济效率影响的空间溢出效应。实证结果表明:(1)经济发展水平和对外开放程度是影响产业集聚和地区经济效率的关键因素。从全国层面看,制造业集聚、共同集聚对地区经济效率的影响显著为负,但尚未产生明显的拥塞效应。在控制经济发展阶段以后,制造业集聚对地区经济效率的影响会随着经济发展水平的提高呈现先正后负再正的“N”型过程,这意味着威廉姆森假说是对“N”型前半部分的解释,而本文结论更像是对“N”型后半部分的描述,即在制造业集聚对地区经济效率产生负向影响时,经济发展水平的进一步提高可以消除这种负向效应甚至变成促进作用。同时中国城市生产性服务业的经验证据适用于开放性假说。从区域层面看,制造业集聚对东、中、西部城市经济效率都具有显著的负向影响和拥塞效应。共同集聚对中部和西部城市经济效率都具有显著的促进作用,而生产性服务业集聚仅对中部城市存在显著的正向影响。东部城市的制造业集聚处于“N”型的后半部分,而中部和西部城市的共同集聚则处于“N”型前半部分。(2)MAR 外部性和Porter外部性对地区经济效率存在显著的负向影响,并且这种效应贯穿于全国及东、中、西部城市。而Jacobs外部性仅对东部城市经济效率存在显著的正向影响,却对中、西部城市经济效率的影响不显著。(3)工资水平、人力资本和政府规模对地区经济效率都存在显著的促进作用,而外商直接投资的阻滞作用更加明显。

上述研究结论蕴含的主要政策启示有:(1)在中国制造业集聚发展过程中,应加强知识产权保护和技术创新激励,以消除模仿性的技术复制和同质化竞争。由于制造业集聚的拥塞效应已开始显现,对于东部地区而言,应充分利用知识产权保护的正向激励和生态环境约束的倒逼机制来提高制造业的技术创新能力和产品附加值,同时也要推动制造业有序和有效地进行转移,尤其是加强技术含量低、环境污染重和劳动密集型产业的转移,从而为高技术制造业和关联性服务业的发展腾出经济和地理空间。(2)地方政府在通过产业集聚来提高地区经济效率时,应充分考虑当地经济发展水平和对外开放程度,因地制宜。对于东部地区而言,一方面要加大研发和人力资本的投入,鼓励生产要素在区域内自由流动,促进本地区知识和技术溢出效应的发挥;另一方面在进一步提高国际化水平的同时,应重点关注地理距离较近和运输成本较低的国内市场,这不仅能解决国内内需不振的问题,更是提高本地经济效率的重要手段。对于中西部地区而言,应重点加强基础设施投资和改善区域内基础设施网络,通过税收、土地和就业等方面的优惠政策为区域经济发展提供基础条件,从而可以缓解威廉姆森假说条件下的经济效率下行趋势。(3)地方政府应从产业关联效应的视角改善制造业与生产性服务业共同集聚的外部环境。根据研究结论,本文推断:制造业与生产性服务业在同一地区集聚的“挤出效应”大于“互惠效应”是导致二者单独或共同集聚对地区经济效率产生阻滞作用的根源。因此,应根据地区比较优势,鼓励互补性和关联性较强的产业共同集聚。一方面,强化在人力资本、信息化水平和交通基础设施方面的积累和投入,扩大制造业与生产性服务业互动的区域边界;另一方面,充分发挥制造业集聚与生产性服务业集聚的空间外溢效应,构建二者在知识溢出、信息共享、专业化人才等方面交流与融合的长效机制。

注释:

①本文应用FRONTIER4.1软件对模型(4)进行系数估计发现,所有参数均通过了显著性检验,这表明基于柯布-道格拉斯形式的随机前沿模型能够较好地刻画中国各城市的经济效率。

②本文借鉴于斌斌和金刚(2014)对生产性服务业的分类方法,它主要包括信息传输计算机服务和软件业、金融业、房地产业、租赁和商业服务业、科学研究技术服务业和地质勘查业5个行业。

③按照通常的区域规划习惯,本文将北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东、海南等11个省(市)作为东部地区,把山西、内蒙古、吉林、黑龙江、安徽、江西、河南、湖北、湖南等9个省(区)作为中部地区,把广西、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆等11个省(区、市)作为西部地区。

[1]Fujita,M.,Krugman,P.,Venables,A.The Spatial Economy:Cities,Regions and International Trade[M].Cambridge:The MIT Press,1999.

[2]Martin,P.,Ottaviano,G.Growth and Agglomeration[J].International Economic Review,2001,42(4):947—968.

[3]Fujita,M.,Thisse,J-F.Dose Geographic Agglomeration Foster Economic Growth?And Who Lose from It[J].The Japanese Economic Review,2003,54(2):121—145.

[4]Ciccone,A.,Hall,R.E.Productivity and Density of Economic Activity[J].American Economic Review,1996,86(1):54—70.

[5]Ottaviano,G.,Pinelli,D.Market Potential and Productivity:Evidence from Finnish Regions[J].Regional Science and Urban Economics,2006,36(5):636—657.

[6]范剑勇.产业集聚与地区间劳动生产率差异[J].经济研究,2006,(11):72—81.

[7]Williamson,G.J.Regional Inequality and the Process of National Development:A Description of the Patterns[J].Economic Development and Cultural Change,1965,13(4):1—84.

[8]Brülhart,M.,Mathys,N.A.Sectoral Agglomeration Economies in a Panel of European Regions[J].Regional Science and Urban Economics,2008,38(4):348—362.

[9]孙浦阳,武力超,张伯伟.空间集聚是否总能促进经济增长:不同假设条件下的思考[J].世界经济,2011,(10):3—20.

[10]王晶晶,黄繁华,于诚.服务业集聚的动态溢出效应研究——来自中国261个地级及以上城市的经验证据[J].经济理论与经济管理,2014,(3):48—58.

[11]Krugman,P.,Elizondo,R.L.Trade Policy and the Third World Metropolis[J].Journal of Development Economics,1996,49(1):137—150.

[12]Henderson,J.V.The Urbanization Process and Economic Growth:The So-what Question[J].Journal of Economic Growth,2003,8(1):47—71.

[13]Beyers,W.,Lindahl,D.Explaining the Demand for Producer Services[J].Papers in Regional Science,1996,75(3):351—374.

[14]Fischer,M.M.,Scherngell,T.,Reismann,M.Knowledge Spillovers and Total Factor Productivity:Evidence Using a Spatial Panel Data Model[J].Geographical Analysis,2009,41(2):204—220.

[15]Moreno,R.,Paci,R.,Usai,S.Spatial Spillover and Innovation Activity in European Regions[J].Environment and Planning A,2005,37(10):1793—1821.

[16]于斌斌,金刚.中国城市结构调整与模式选择的空间溢出效应[J].中国工业经济,2014,(2):31—44.

[17]杨仁发.产业集聚与地区工资差距——基于我国269个城市的实证研究[J].管理世界,2013,(8):41—52.

[18]Färe,R.,Grosskopf,S.,Norris,M.,Zhang,Z.Productivity Growth,Technical Progress,and Efficiency Change in Industrialized Countries[J].The American Economic Review,1994,84(1):66—83.

[19]单豪杰.中国资本存量K 的再估算:1952-2006年[J].数量经济技术经济研究,2008,(10):17—31.

[20]陆铭,向宽虎.地理与服务业——内需是否会使城市体系分散化?[J].经济学(季刊),2012,(3):1079—1096.

[21]Anselin,L.Local Indicators of Spatial Association-LISA[J].Geographical Analysis,1995,27(2):93—115.

[22]Lee,L.,Yu,J.Estimation of Spatial Autoregressive Panel Data Models with Fixed Effects[J].Journal of Econometrics,2010,154(2):165—185.

[23]Guiso,L.,Fabiano,S.Spillovers in Industrial Districts[J].The Economic Journal,2007,117(516):68—93.

[24]于斌斌,胡汉辉.产业集群与城市化共生演化的机制与路径——基于制造业与服务业互动关系的视角[J].科学学与科学技术管理,2014,(3):58—68.

[25]Glaeser,E.L.,Kallal,H.D.,Scheinkman,J.A.,Shleifer,A.Growth in Cities[J].Journal of Political Economy,1992,100(6):1126—1152.

[26]Jacobs,J.The Economy of Cities[M].New York:Vintage,1969.

[27]Porter,M.E.The Competitive Advantage of Nations[M].New York:Free Press,1990.