依从性好与依从性差的抑郁症患者对抑郁症人群的外显与内隐刻板印象*

2015-04-03张莉许玉芳张黎霞柳艳松

张莉 许玉芳 张黎霞 柳艳松

中国.无锡市精神卫生中心临床心理科(江苏无锡)214151△通讯作者E-mail:lysway@163.com

抑郁症是临床上常见的情感性精神障碍,具有易复发、慢性化等特点,抑郁症的治疗虽然主要以药物为主,但治疗的依从性对维持治疗是非常重要的[1]。依从性是指患者对医嘱及相关指导的服从或遵守,有研究认为,依从性问题导致了患者疗效低、复发率高[2]。刻板印象(Stereotype)是大脑对社会信息的一种自动的类别化加工过程,一种涉及知觉者关于某个人类群体的知识、观念与预期的认知结构,是联结某个社会群体与一系列品质及行为特征的抽象的知识结构[3]。对抑郁症的治疗,常常需要持续规则的抗抑郁药治疗或心理治疗以防再燃或复发,而长期坚持服用抗抑郁药物治疗或持续的心理治疗在很大程度上取决于患者的治疗依从性,已有大量的研究论述了影响抑郁症治疗依从性的因素,这些治疗因素包括患者年龄、人格因素、文化程度、医患关系、药物副反应、对疾病的认知等影响因素[4]。但这些研究往往采取的是调查访谈研究或质性研究,鲜有从实验的角度来研究治疗依从性的心理机制,也鲜有从刻板印象的角度来探索抑郁症患者治疗依从性的研究。

本研究旨在从刻板印象的角度出发,通过实验的方法探索不同治疗依从性抑郁症患者的刻板印象特征,了解抑郁症患者治疗依从性刻板印象的社会心理机制,为临床上进一步提高抑郁症患者的治疗依从性提高参考,帮助患者更好的康复。

1 对象与方法

1.1 对象

选取2011年1月-2013年8月无锡市精神卫生中心门诊或住院的抑郁症患者,入组标准:①符合中国精神障碍分类与诊断标准第3版(CCMD-3)关于“抑郁症”诊断标准;②首次发病,年龄16~60周岁;③初中以上文化;④汉密尔顿抑郁量表评分(17项,HAMD)>17分;⑤获得患者及其监护人的知情同意。排除标准:①怀孕或哺乳妇女;②患有严重的躯体疾病;③酒精、药物依赖及滥用;④经评估有自杀可能者;⑤双相抑郁、精神分裂症后抑郁及其他抑郁障碍。

按照就诊时间的先后次序,待病人首次就诊后,于6个月后分别对这些病人进行随访,随访研究中,按照依从性好坏的标准:依从性好指患者75%~100%按医嘱服药治疗;依从性中等指患者25%~75%按医嘱服药治疗;依从性差指患者0~25%按医嘱服药治疗[5]。在本研究中,仅选取“依从性好”与“依从性差”2种类型的患者作为研究对象,通过随访研究,最终纳入“依从性好组”与“依从性差组”的抑郁症患者各有40例。

在依从性好组的抑郁症患者,男性10例,女性30例,年龄19~60岁,平均(33.43±6.89)岁;受教育年限9~20年,平均(12.31±5.87)年;病程0.6~24个月,平均(4.15±2.50)个月。在依从性差组的抑郁症患者,男性21例,女性19例,年龄18~59岁,平均(32.79±7.32)岁;受教育年限9~21年,平均(12.94±5.75)年;病程0.5~30个月,平均(3.87±2.44)个月。

依从性好组与依从性差组的抑郁症患者在年龄、受教育年限、病程等方面的差异均无统计学意义(P>0.05);但在性别构成比例上存在统计学差异(χ2=6.37,P=0.01)。

1.2 方法

1.2.1 外显抑郁刻板印象测量外显抑郁刻板印象测量采用Gardner范式[6]。该范式要求根据外显刻板印象确定的形容词材料,采用Gardner法的5点量表评估的方法(1为完全不符合,2为不太符合,3为说不清,4为比较符合,5为完全符合),让所有被试用这些形容词来描述抑郁症患者群体的符合程度。在正式测评前,分别采用积极的形容词(快乐)与消极的形容词(愧疚),让所有被试熟悉使用Gardner的5点量表评估方法来描述抑郁症患者的符合程度,在正式测评中,分别采用6个积极的形容词(分别是:希望、美好、潇洒、自信、友善、激情)与消极的形容词(分别是:失望、孤独、后悔、灰心、郁闷、绝望)来进行评估。每位被试外显刻板印象的强度为每位被试对用这些形容词来描述抑郁症患者群体的符合程度(效价)。

1.2.2 内隐抑郁刻板印象测量内隐刻板印象的测量采用Greenwald等人范式[7]和Inquisit 3.0软件编制。实验中需对测验程序中的概念词与属性词进行修改和汉化,对概念词与属性词的修改由5名具有精神病学的专家完成。最终得到的概念词类别为:抑郁症人群/正常人群;呈现的概念词分别为:抑郁症人群:病人、医院、医师、药物、负担、废物;正常人群:正常、工作、单位、职员、职业、生活。最终得到的属性词类别为:积极形容词/消极形容词;呈现的属性词分别为:积极形容词:成功、轻松、温暖、阳光、开放、清晰;消极形容词:害羞、伤心、无趣、伤感、呆板、无能。实验要求所有被试者对呈现在计算机屏幕中央的概念词和属性词进行分类,总共有7个步骤。

数据由Inqusit程序导出,根据Greenwald等人[8]提出的数据处理方法,计算出每一位被试的内隐联想测验效应值D_biep(D measure with built-in error penalty)。一般而言,D_biep为正数则意味着积极的刻板印象,反之则为消极的刻板印象,且D_biep的绝对值越大,表示内隐刻板印象越强。

1.3 统计处理

采用SPSS 19.0软件包进行统计分析,性别构成等计数资料采用χ2检验,均数比较采用协方差分析F检验或t检验,各因素间关系经Pearson相关分析。所有统计检验均为双侧检验,检验水准α=0.05。

2 结果

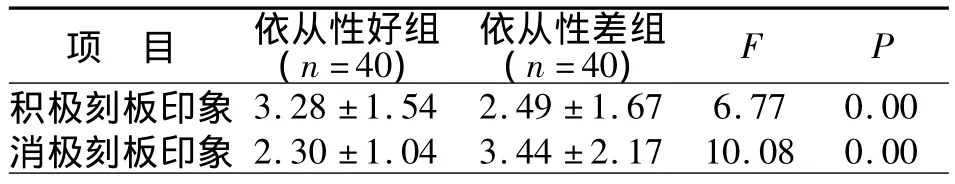

2.1 依从性好的患者与依从性差的患者的外显刻板印象强度比较

由于依从性好组与依从性差组性别构成比例存在统计学差异,故对两组之间的刻板印象比较时采用协方差分析。外显积极的刻板印象存在统计学差异(F=6.77,P<0.01);外显消极的刻板印象存在统计学差异(F=10.08,P<0.01);经配对t检验,依从性好组患者积极刻板印象显著大于消极刻板印象(t=5.47,P<0.01);经配对t检验,依从性差组患者的消极刻板印象显著大于积极刻板印象(t=5.47,P<0.01),见表1。

表1 依从性好组与依从性差组的外显刻板印象强度比较(±s)

表1 依从性好组与依从性差组的外显刻板印象强度比较(±s)

FP积极刻板印象项目依从性好组2.30±1.043.44±2.1710.080.00 3.28±1.542.49±1.676.770.00消极刻板印象(n=40)依从性差组(n=40)

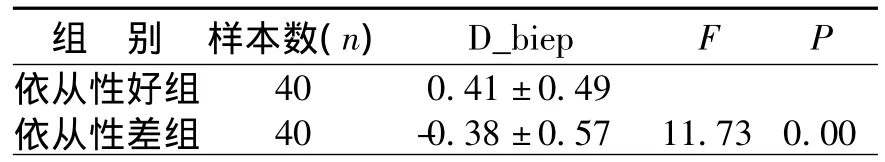

2.2 依从性好的患者与依从性差的患者的内隐刻板印象强度比较

对两组的内隐刻板印象采用协方差分析,两组的内隐刻板印象存在统计学差异(F=11.73,P<0.01),见表2。

表2 依从性好组与依从性差组的内隐刻板印象比较(±s)

表2 依从性好组与依从性差组的内隐刻板印象比较(±s)

FP依从性好组400.41±0.组别样本数(n)D_biep 00 49依从性差组40-0.38±0.5711.730.

2.3 外显刻板印象与内隐刻板印象的相关分析

分别对依从性好组与依从性差组的患者的外显刻板印象与内隐刻板印象进行积差相关分析,相关分析表明,依从性好组的患者的内隐刻板印象与其积极的外显刻板印象存在统计学差异(r=0.38,P=0.02);依从性差组的患者的内隐刻板印象与其积极的外显刻板印象存在统计学差异(r=0.57,P=0.00),见表3。

表3 外显刻板印象与内隐刻板印象的相关(r)

3 讨论

刻板印象是由人们对某一群体成员相对固定的观念或期望所构成的认知结构以及特定的社会认知图式,刻板印象是心理疾病污名中重要成分,心理疾病患者社会公众都会对心理疾病患者存在消极的刻板印象,刻板印象对提高心理疾病患者的治疗依从性具有重要的作用[9-10]。

本研究发现,对于依从性好的抑郁症患者,积极外显抑郁刻板印象强度高于依从性差的抑郁症患者;反之,消极抑郁外显刻板印象低于依从性差的抑郁症患者。之所以这样,Burkley等研究发现[11]刻板印象具有选择性,个体往往会选择与自身特征相一致的刻板印象相联系。从刻板印象的选择理论出发,依从性好的抑郁症患者往往以比较积极的观念来认同自己所属的群体,认为自己所属的群体是充满希望的、可以治愈的、可以恢复至正常的等属性,从而表现为积极的刻板印象。反之,依从性差的抑郁症患者往往以比较消极的观点来认同自己所属的群体,认为自己所属的群体是没有希望、前途暗淡的、没有能力的属性,从而表现为消极的刻板印象。

本研究还发现,在内隐抑郁刻板印象中,依从性好的抑郁症患者内隐刻板印象是积极,依从性差的抑郁症患者的内隐刻板印象是消极的。之所以这样,Beck认知理论认为抑郁者与正常人相比更具有消极的自动思维,自动思维是指抑郁症患者处于一种特殊的情境中时出现的一种自动的、不随意的、持续存在的思维,且抑郁症患者的自动思维随抑郁症严重程度变化而变化[12-13]。而且内隐图式理论认为刻板印象是种自动化的心理操作过程,它是不受意识控制的,它会潜移默化的影响着影响着个体对某个群体的社会知觉、决策和行为[14]。因此,抑郁症刻板印象提供了一个具有过滤作用的心理图式,该图式能够促进抑郁症刻板一致信息的加工,同时过滤掉抑郁症刻板不一致信息。抑郁症刻板印象的激活不仅会促进个体对抑郁症刻板一致信息的注意,也会降低对抑郁症刻板不一致信息的注意。因此,在同时呈现给被试抑郁症刻板相容和不相容任务时,依从性好的抑郁症患者由于内隐刻板印象与积极的属性相容,其反应时短,内隐刻板印象是积极的;反之,依从性差的抑郁症患者因刻板印象与积极的属性不相容,其反应时就长,内隐刻板印象是消极的。

本研究发现,对于依从性好的抑郁症患者,积极的外显刻板印象与内隐刻板印象是一致的;对于依从性差的抑郁症患者,消极的外显刻板印象也与内隐刻板印象是一致的。刻板印象的一致性模型认为,外显刻板印象和内隐的刻板印象所测量的是同一个心理结构[15];而且内隐刻板印象在某种程度上可以有效预测外显态度困[16]。因此,对于依从性好的抑郁症患者,积极的外显刻板印象与积极内隐刻板印象是一致的、类似的,对于依从性差的抑郁症患者,消极的外显刻板印象也与消极内隐刻板印象是一致的。

本研究不足:①本研究样本偏小,研究的结论代表性有限,有待于进一步扩大样本的研究;②影响抑郁症患者依从性的因素还有很多,如应对方式、人格特征、经济条件等,这些因素与刻板印象是否存在一定的相关,在本研究中并未进行探讨,有待以后的进一步研究;③仅作了横断面的研究,未能进一步作跟踪调查,刻板印象与患者依从性好坏随时间变化的关系有待进一步的研究。

[1] 向燕卿,盛久灵,张德源.延续性护理干预对抑郁症患者治疗依从性的影响[J].现代预防医学,2014,41(4):678-680

[2] 李生苹,毛庆娟,张富,等.依从性问题的干预措施对抑郁症的辅助治疗[J].中国健康心理学杂志,2011,19(8):916-917

[3] 贾磊,罗俊龙,肖宵,等.刻板印象的认知神经机制[J],心理科学进展,2010,18(12):1909-1918

[4] 冯光明,田俊生,张丽增,等.抑郁症患者服药依从性研究进展[J].山西医科大学学报,2013,44(4):313-316

[5] Demyttenaere K.Compliance during treatment with depressants[J].J Affect Disord,1997,43:27-39

[6] 包蕾萍.中国独生子女刻板印象:结构、结果、来源[D].上海:华东师范大学,2010:17-20

[7] Greenwald A G,MeGhee D E,Sehwartz J L K.Measuring individual differences in implicit cognition:The Implicit Association Test[J].Journal o f Personality and Social Psychology,1998,74:1464-1480

[8] Greenwald A G,Nosek B A,Banaji M R.Understanding and using the implicit Association Test:An improved scoring algorithm[J].Journal of Personality and Social Psychology,2003,85:197-216

[9] Wang X,Huang X,Jackson T,et al.Components of implicit stigma against mental illness among Chinese students[J].PLoS One,2012,7(9):e46016

[10] 汤芙蓉,汤华军.心理疾病污名对地震灾后心理危机干预的影响[J].中国健康心理学杂志,2014,22(4):505-507

[11] Burkley M,Blanton H.Endorsing a negative in-group stereotype as a self-protective strategy:Sacrificing the group the group to save the self[J].Journal of Experimental Social Psychology,2008,44:37-49

[12] 韩莉莉,杨真真,杨彦春,等.难治性抑郁症与非难治性抑郁症患者自动思维的比较[J].中华行为医学与脑科学杂志,2013,22(3):201-204

[13] 陈策,高成阁,马现仓,等.抑郁症病人自动思维和应付方式的特点研究[J].中国健康心理学杂志,2012,20(9):1294-1296

[14] 谭汉超,汪凯.内隐社会认知研究发展述评[J].安徽医科大学报,2013,48(6):713-717

[15] 王沛,杨亚平,赵仑.刻板印象的激活效应:行为和ERPs证据[J].心理学报,2010,42(5):607-617

[16] Nosek B A,Banaji M R,Greenwald A G.Harvesting implicit group attitudes and beliefs from a demonstration website[J].Group Dynamics,2002,6(l):101-215