风险态度影响信任行为的情景依赖性

2015-03-30李建标孙宾宾李政

李建标+孙宾宾+李政

摘要:信任是一种冒险行为,但这种冒险突出地表现为情景依赖性。本文采用实验经济学的研究范式,刻画了是否信任和信任程度的二元选择集和多元选择集的信任决策情景,同时利用获得和损失情景考察人们的风险态度。实验结果发现人们信任行为的动机是利他偏好、心理状态和计算理性,但只有在二元选择信任决策情景和获得风险决策情景中,信任行为与风险态度才显著相关,这也进一步表明信任行为的动机是多样的,这些动机在不同情景下有不同的自我表达,从而导致信任行为在不同决策情景下的差异。此外,实验结果也证实了性别对于信任行为的影响仅限于信任程度,对信任与否的决策没有显著影响。

关键词:风险态度;信任行为;情景依赖性;实验经济学

中图分类号:F224.0文献标识码:A文章编号:1000-176X(2015)03-0003-08

一、引言

信任意味着相信并托付,这使得施信者处于相对不利的地位。因此,很长时期以来,经济理论都将信任和风险联系在一起,但是对于信任和风险的具体关系一直存在着不同看法。Williamson[1]与姜广东[2]认为信任是基于风险考虑的理性行为,人们只有在比较了事后的期望收益之后才会做出信任行为。而Mayer等[3]与宋亚非和蔚琴[4]认为信任是一种对受信者善意预期的心理状态,Rousseau等[5]发展了Mayer等的观点,他们将信任看做是建立在对受信者意图和行为的积极预期之上,愿意承受弱势地位的心理状态。从Williamson的观点出发,可以推论人们的信任行为会随着风险的期望收益以及损失获得框架风险的不同而不同;而从Mayer等的观点出发,可以推论即便在不同的风险条件下,只要对他人有一个正向的预期,人们也会做出信任行为。Williamson的理性行为观点和Mayer等、Rousseau等的心理状态观点的差别,由于用以WVS和GSS为代表的社会问卷调查方法测度的信任行为较为粗糙而不能做出令人信服的解释,直到实验经济学的兴起才为这一问题的解决提供了更为准确的方法\[6-7\]。

Berg等[8](以下简写为BDM)第一次在实验室里测度了信任行为,他们的设置也成为研究信任的经典实验设计之一。在BDM设置中,实验被试面临的选择是连续的,因此,我们将采用连续的选择集测度信任的实验称为多元选择集决策情景实验。Barr[9]、Sapienza等[10]以及Schechter[11]的研究都采用了多元选择集决策情景设置的实验,并发现信任行为与风险态度呈负相关关系;Eckel和Wilson[12]最早设计了二人序贯的信任测度实验——在他们的实验设置中,被试只能选择信任或者不信任,因此,我们称之为二元选择集决策情景实验——他们发现信任行为与风险态度关系不显著;Bohnet和Zeckhauser[13]也采用二元选择集的实验设置,但他们的研究结果则是信任行为同风险态度正相关,并且由于背叛厌恶的存在,人们更愿意在自然因素条件下承担风险;Ashraf等[14]复制了Eckel和Wilson的实验,研究结果支持了Eckel和Wilson的结论。

Houser等[15]关注的是风险类型和信任行为的关系,他们也采用多元选择集信任测度实验,发现人们在面对自然风险和人际交往风险情景下的信任行为存在显著差异,风险厌恶程度能够预测自然风险信任博弈框架下的信任行为,但不能预测人际情景信任博弈中的信任行为。李建标和李朝阳[16]引入了获得和损失框架下的彩票来测度人们在不同情景下的风险态度,分析了两种情景下的风险态度与信任行为的关系,发现风险厌恶对人们的信任行为存在抑制作用。其实人们的行为决策都是具体的,受决策情景的影响,信任行为和风险态度在具体的决策情景中也会表现出不同的形式,我们将多元选择集和二元选择集的信任行为测度情景与损失/获得框架的风险态度测度情景结合起来,统一研究信任行为和风险态度的关系。论文接下来的安排是:第二部分是文献述评,第三部分是实验原理及设计,第四部分是实验结果与分析,第五部分是结论。

图1不同决策情景下的信任行为和风险态度

二、 文献述评

Berg等\[8\]的实验中一共招募了64名被试,分为A和B两个类型,每一个A类型的被试同一个B类型的被试组成一个小组,整个实验中被试匿名。A类型的被试被赋予10美元的禀赋,需要从这10美元中选择一个数额X(X∈[0,10])给同组的B类型被试,这部分金额在B类型被试那里会变成3X。然后,B类型被试决定回报给A类型被试的金额Y(Y∈[0,30]),Y的大小由B类型被试自行决定,因此,A类型被试是施信者,而B类型被试是受信者。这样,A类型被试付出的金额X就被视为该被试的信任程度\[17\]。Buchan等[18]在两人信任博弈的基础上引入了四人信任博弈,即两个施信者(A、B)和两个受信者(C、D),实验规则在两人信任博弈的基础上稍加改动,分别由A向C、B向D分配一定的金额,再分别由C向B、D向A做出一定的回报,他们的实验结果表明,四人信任博弈结果与两人信任博弈结果基本一致。Schechter[11]在传统信任博弈实验的基础上又设计了一个新的实验来测度被试的风险态度,他将信任看做是对受信者的信念,认为施信者在信任博弈实验中的行为取决于他的信念和风险规避水平,实验结果表明施信者的风险态度与信任行为呈负相关关系。Sapienza等[10]认为信任可以分为基于偏好的信任和基于信念的信任,他们通过在BDM设置的基础上增加让施信者回答对受信者预期的环节来考察施信者的信念,分离了偏好和信念对于信任行为的影响,他们认为偏好和信念对于信任行为影响的相对变化取决于实验被试的趋同度和共同知识的多少。Houser等[15]将人际交往情景下的信任博弈与自然状态风险下的信任博弈进行对比研究,发现被试的风险态度与人际交往情景下的信任行为不相关,但与自然风险状态下信任行为相关。这里自然风险信任博弈与人际交往信任博弈的差别仅在于施信者收到的回报不是由受信者决定,而是由自然状况随机决定,是一种自然状态风险。李建标和李朝阳[16]率先设计了获得和损失两种框架的彩票对实验来测度被试的风险态度,用多元选择集设置实验测度被试的信任行为,结果发现风险厌恶对人们的信任行为存在抑制作用,这种抑制作用的大小程度受到实验情景的影响,然而他们没有分析二元选择集设置实验的情况,也没有关注实验设置的差别是如何影响实验结果的。

Eckel和Wilson\[12\]认为多元选择集信任实验设计反映的是被试的信任程度,实验结果不够直观,因此,他们在Berg等[8]的基础上设计了二人序贯的二元选择集信任测度实验,并且用二元选择集风险测度实验、彩票对风险测度实验和Zuckerman感觉寻求量表三种方法测度了实验被试的风险态度,他们得出与上述实验截然不同的结论:无论在何种风险测度方法下测出的被试风险态度与信任行为关系都不显著。Bohnet和Zeckhauser[13]将信任博弈实验与独裁者博弈实验相结合设计出了不涉及第二方的决策博弈(Decision Problem,即施信者选择一个投资回报的最小返还概率)和涉及第二方的独裁者风险博弈(Risky Dictator Game),并同传统的BDM实验设置比较,他们发现风险态度与信任行为相关,并且人们更愿意在非人际情景下承担风险。Ashraf等[14]复制了Eckel和Wilson[12]的实验设置,招募了俄罗斯、南非和美国三个国家的在校学生作为实验被试,得出与Eckel和Wilson相同的结论。Bohnet和Zeckhauser[13]猜测诸多关于人们信任行为的风险态度效应实验研究的结果之所以有差异,原因可能在于各个研究采用的实验设置不一样,但是他们没有付诸行动验证这一猜想。

总之,早期的实验研究,诸如Berg等[8]没有关注到决策情景对于信任行为和风险态度关系的重要性,Houser等[15]与李建标和李朝阳[16]关注了风险情景的差异,但是没有涉及信任行为本身的决策情景。本文在总结前人实验研究的基础上,设计了旨在考察信任行为决策情景的多元和二元选择集信任博弈实验,并将多元和二元选择集情景的信任博弈实验以及获得和损失情景下的风险态度测度实验统一起来,分析比较了不同决策情景下信任行为的风险态度效应差异,并研究了其内在机理。

三、 实验原理及设计

1.多元选择集信任决策情景实验原理及设计

我们使用经典的信任博弈框架测度信任行为\[8\],同时沿着Holt和Laury\[19\]及李建标和李朝阳[16]等的研究纲领设计了彩票对选择实验测度风险态度,对风险态度与信任行为关系进行分析。实验分两个阶段:第一阶段,测度信任行为,同时提取信任行为的其他指标,并通过改型的独裁者博弈实验来测度利他偏好。第二阶段是测度风险态度。

第一阶段实验分为三步:一是所有实验被试都作为施信者,从10单位初始禀赋中选择任意数额进行投资,其投资额在受信者那里会变为3倍。同时,还要求施信者在决策单上写出他期望受信者对他的返回值。二是改型的独裁者博弈实验,实验中所有被试都扮演独裁者博弈中提议者的角色,区别在于提议者分配的金额会在对方那里变为3倍。三是所有被试都扮演受信者的角色,要求他们针对每一种可能的投资额填写相应的返还金额。同时,此部分还要求被试在决策单上填写他们期望的投资额。所有实验步骤结束后,实验主持人会随机确定每位被试的身份(施信者、提议者或者受信者),用以确定他们的收益。

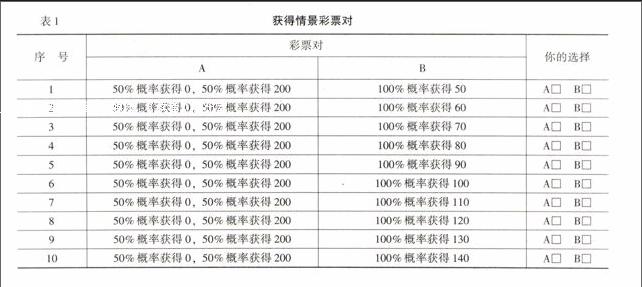

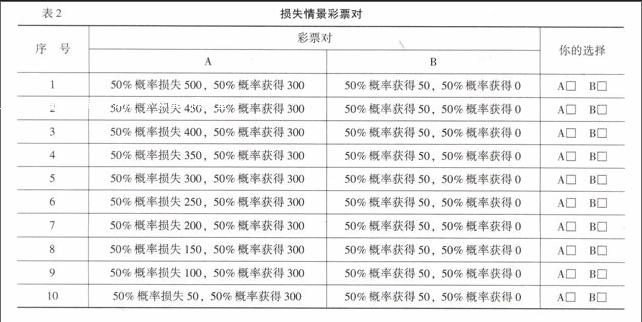

第二阶段实验是两个彩票对选择实验,用来测度被试的风险态度。实验在获得和损失两种框架下均设有10对彩票,被试在这10对彩票中依次做出选择。被试的收益是由实验主持人在两个实验框架下任选其一,并在该框架下随机选择其中一个彩票对,由自然状态随机确定该被试的最终收益。在损失框架下的实验中,如果出现收益为负的情况,从被试的出场费中扣除。具体实验设置如表1和表2所示。

每个彩票对包括A和B两个彩票,被试依次从这些彩票对中做出选择。在表1中,B彩票被称为相对于A彩票的安全彩票。风险完全偏好的被试将会从第一个彩票对开始一直选择A,风险完全规避的被试会一直选择安全彩票B,而风险中性的被试将在第6个彩票对以后选择B,因为从第6个彩票对开始,B的期望收益大于A的期望收益。随着B彩票期望收益的不断提高,被试选择B的可能性也越来越大。在表2中,B彩票依然是安全彩票,不过风险中性的被试会从第6个彩票开始选择A,因为此时A彩票的期望收益要大于B彩票。

多元选择集的实验于2012年4—6月、10—11月在南开大学进行,共有133名被试参与实验,平均年龄20岁,其中男性参与者44人,女性参与者89人。每个被试的平均收益为30元。

2.二元选择集信任决策情景实验原理及设计

Eckel和Wilson[12]认为多元选择集的信任测度实验实际上反应的是施信者的信任程度,而不是信任/不信任选择;Bohnet和Zeckhauser\[13\]认为在多元选择集的信任测度实验中,施信者的行为受到了施信者对于受信者可信任程度预期的影响,因此,不是单纯的信任决策问题。

表3二元选择集信任博弈实验支付矩阵

参与人A参与人B

合作

不合作

合作

1010

0 15

不合作

15 0

55

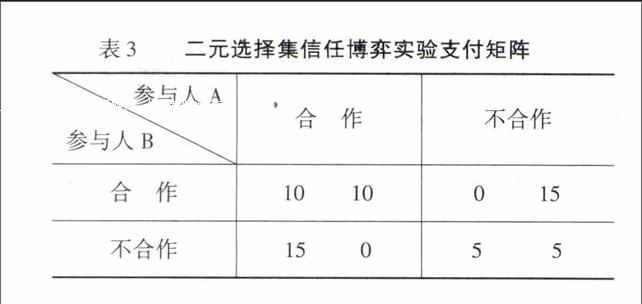

若考虑施信者对受信者可信任程度的预期——施信者的信念,则施信者的信任行为就包含了其策略性行为。我们用囚徒困境框架来刻画二元选择集下的信任行为问题:A和B两个参与人都有初始禀赋5G$,每人的策略空间都包含两个策略行动——合作、不合作,具体的博弈支付矩阵如表3所示。

表3的支付矩阵是一个经典的囚徒困境问题,纳什均衡是(不合作,不合作),但是这一纳什均衡的基础是参与人的风险占优策略——参与人对对方的合作预期不确定而又不愿承担风险。实际上,在实验博弈中并非所有参与人的选择都符合纳什策略预测。参与人之所以选择合作策略,是因为他信任对方,因此,我们直接用这一框架来刻画二元选择集的信任博弈,这与Eckel和Wilson[12]的设计有所不同,在他们的设计中博弈是一个序贯过程,后行动者的策略集包含多个策略。在囚徒困境博弈中,纳什均衡是唯一的,参与人的理性选择是不合作,也就是说只要参与人是理性的,其信念就是明确和唯一的。而Eckel和Wilson的框架则存在多个纳什均衡,也就是说参与人的信念并不明确,他们的框架实际上仍然带有多元选择集的影子。

二元选择集实验于2013年3月在南开大学泽尔滕实验室进行,共有20名被试参加。计算机程序平台是z-Tree\[20\]。实验结束后,与多元选择集实验一样通过获得与损失两种框架下的彩票对实验对被试的风险态度进行测度,并测度被试的利他偏好。

四、 实验结果及分析

1.多元选择集实验结果

表4是多元选择集实验数据的描述性统计,Trust是参与者的投资额,也即信任水平;Etrust是参与者的信念,即参与者作为信任博弈的施信者时期望受信者对自己的返还额度;Etrust-Ratio反应了参与者的背叛厌恶程度,用实验中作为施信者的参与者在问卷中填写的期望受信者返还量和受信者真实返还量的比来表示。Trust和Etrust和Etrust-Ratio这三个指标构成了第一阶段实验中被试信任行为的指标。风险态度的指标有两个:Risk1和Risk2,分别是获得和损失框架下彩票对实验的结果指标,用被试选择彩票对中安全彩票的数量来衡量。G3是独裁者博弈中测度的实验参与者的利他偏好指标。

表4多元选择集实验数据的描述性统计

五、结论

本文采用实验经济学的方法,设计多元选择集和二元选择集情景的信任测度实验以及获得和损失情景彩票对风险测度实验,研究人们的信任行为与风险态度的关系,主要结论如下:

首先,通过对不同情景的实验结果进行比较,笔者发现促使人们做出信任行为的动机至少有三个:利他偏好、基于对对方善意预期而愿意承担弱势地位的心理状态和基于风险的期望收益计算的理性。按照实验结果显示,这三个动机对人们信任行为影响的程度按照从强到弱依次是利他偏好、心理状态和计算理性行为。

其次,不同决策情景,例如自然情景风险、人际情景风险、获得情景风险和损失情景风险等,会影响人们信任决策动机的自我表达,这些动机的此消彼长,最终引导人们做出信任行为。具体到本文所涉及的实验情景和结果来讲,无论是哪种情景都没有影响到利他偏好动机的自我表达,心理状态动机在获得情景风险设置下受到了抑制,在损失情景风险设置下得到了表达,而基于收益的理性动机则只在二元选择集和获得框架风险的实验情景里得到了充分表达。

最后,本文还发现性别因素对信任行为动机的自我表达也有影响,但是这种影响相对有限,即只在信任程度的决策上影响显著,而对信任与否的决策不显著。参考文献:

[1]

Williamson,O. E. Calculativeness, Trust, and Economic Organization[J]. Journal of Law and Economics, 1993, 36(1): 453.

[2]姜广东. 信任研究: 理论演进[J]. 财经问题研究, 2004 ,(10): 3-8.

[3]Mayer,R. C., Davis, J.H., Schoorman,F.D. An Integrative Model of Organizational Trust[J]. Academy of Management Review, 1995, 20(3): 709-734.

[4]宋亚非,蔚琴.网络信任对冲动性购买行为的影响研究——基于感知风险的调节作用[J]. 财经问题研究, 2013,(11): 140-144.

[5]Rousseau,D. M., Sitkin,S. B., Burt, R. S. Not so Different after All: A Cross-Discipline View of Trust[J]. Academy of Management Review, 1998, 23(3): 393-404.

[6]唐方方, 宗计川.经济学实验室研究方法论述[J]. 财经问题研究, 2009,(10): 3-9.

[7]陈叶烽,叶航,汪丁丁.信任水平的测度及其对合作的影响——来自一组实验微观数据的证据[J]. 管理世界,2010,(4): 54-64.

[8]Berg, J., Dickhaut,J., McCabe,K. Trust, Reciprocity, and Social History[J]. Games and Economic Behavior, 1995, 10(1): 122-142.

[9]Barr,A. Trust and Expected Trustworthiness: Experimental Evidence from Zimbabwean Villages[J]. The Economic Journal, 2003, 113(489): 614-630.

[10]Sapienza, P., Toldra, A., Zingales, L. Understanding Trust[R]. National Bureau of Economic Research, 2007.

[11]Schechter,L. Traditional Trust Measurement and the Risk Confound: An Experiment in Rural Paraguay[J]. Journal of Economic Behavior & Organization, 2007, 62(2): 272-292.

[12]Eckel, C. C., Wilson,R. K. Is Trust a Risky Decision?[J]. Journal of Economic Behavior & Organization, 2004, 55(4): 447-465.

[13]Bohnet,I., Zeckhauser, R. Trust, Risk and Betrayal[J]. Journal of Economic Behavior & Organization, 2004, 55(4): 467-484.

[14]Ashraf, N., Bohnet,I., Piankov, N. Decomposing Trust and Trustworthiness[J]. Experimental Economics, 2006, 9(3): 193-208.

[15]Houser, D., Schunk, D., Winter, J. Distinguishing Trust from Risk: An Anatomy of the Investment Game[J]. Journal of Economic Behavior & Organization, 2010, 74(1): 72-81.

[16]李建标,李朝阳. 信任是一种冒险行为吗?——实验经济学的检验[J]. 预测, 2013, 32(5): 39-43.

[17]Camerer, C. Behavioral Game Theory: Experiments in Strategic Interaction[M].Princeton University Press, 2003.

[18]Buchan, N. R., Croson, R. T.A., Solnick,S. Trust and Gender: An Examination of Behavior and Beliefs in the Investment Game[J]. Journal of Economic Behavior & Organization, 2008, 68(3): 466-476.

[19]Kahneman, D., Tversky, A. Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk[J].Journal of the Econometric Society, 1979,47(2): 263-291.

[19]Holt, C. A., Laury, S.K. Risk Aversion and Incentive Effects[J]. The American Economic Review, 2002, 92(5): 1644-1655.

[20]Fischbacher, U. z-Tree: Zurich Toolbox for Ready-Made Economic Experiments[J]. Experimental Economics, 2007, 10(2): 171-178.

The Context-Dependency of the Influence of Risk Attitude on Trust Behavior:

A Study Based on Experimental Economics

Abstract: Trust is a risk decision which has context-dependency. Using the approach of experimental economics, we characterize the contexts of trust decision with experiments of multiple set and binary set, and design risk experiments with gain and loss context to measure the risk attitude of the subjects. Our results show that the motivations of trust behavior are altruism preference, psychological state and calculative rationality, and trust level does not have a significant correlation with risk attitude unless it is in the context of binary set of trustand with gain context of risk, furthermore our results suggest that the motivation of trust behavior are diversified and these motivations have different self-expression in different contexts which leading to the difference of trust behaviors. In addition, our results also suggest that gender only has a significant influence on trust level, while not on the trust decision.

Key words: trust behavior; risk attitude; context-dependency;experiment

(责任编辑:刘艳)