贵州铜仁暴雨和冰雹雷达回波特征对比分析

2015-03-28陈关清方标

陈关清,方标

(铜仁市气象局,贵州铜仁554300)

引言

冰雹和暴雨天气是铜仁市主要气象灾害,每年由冰雹、暴雨天气给其当地农业生产和人民生活带来了不容小觑的影响和损失。近年来,随着新一代天气雷达网的不断完善,利用雷达资料对强天气过程的研究一直在紧张而有序进行,得出了许多有用的成果和经验[1-11]。如陶诗言[1]对我国暴雨进行研究指出青藏高原夏季对四川盆地的暴雨影响较大,不同的暴雨类型植根于不同的大尺度环流背景;黎云[2]等对河池市一次暴雨过程进行分析指出:较稳定的大范围中等强度回波能产生较强降水。中低层较大的垂直风场切变为对流云的形成和发展提供动能,利于暴雨的产生;方标[3]等对铜仁市2013年3月19日冰雹天气过程进行分析,得出了铜仁市冰雹天气过程的一些指标。但由于其运行时间较短,加之应用雷达资料对冰雹、暴雨等强天气的监测预报预警的研究较少,在短时临近预报中要区分是何种类型强对流天气,判断未来天气是以冰雹大风为主还是以短时强降水为主,做出精细化短时临近预报仍是工作的难点。为此,笔者对比分析铜仁市新一代多普勒雷达全程监测的3次典型暴雨天气和3次典型冰雹天气过程的常用雷达产品和导出产品,找出它们的共性与差异性,以期为铜仁市的冰雹和暴雨灾害性天气预报增加一些经验,从而提高短时临近预报服务水平。

1 过程概况与说明

铜仁新一代天气雷达架设在铜仁市碧江区川硐镇扬石坡(27°49′20″N、109°13′04″E),雷达型号为CINRAD/CD,海拔高度790.6m。其探测半径为250 m,运行时采用PPI自动体扫模式,平均每6min生成一组基数据,扫描分为14个仰角,能有效地对本区域天气情况进行全方位监控。本文选用2013年—2014年典型的冰雹天气和暴雨天气过程,其过程如表1、表2。在对两类强对流天气的多普勒雷达特征进行对比分析时,各种雷达产品的时间取强天气开始前0.5~1h到其结束时,强度资料选取相关特征最明显的时次。

表1 3次冰雹天气过程简介

表2 3次暴雨天气过程简介

2 雷达探测产品分析

2.1 基本反射率因子及剖面特征

从3次冰雹天气过程的反射率因子来看,回波在进入铜仁市时其强度维持在45.00dBz左右,并在一段时间内基本稳定,在降雹前0、-10、-20℃特征温度层面的值有增大趋势,并且均增大至50.0dBz以上,同时-30℃层高度反射率因子接近40.0dBz。另外,冰雹云回波外形结构多呈点状、块状、带状等特征,甚至有时候还会出现钩状、弓形回波等特殊形状。反射率因子剖面,在铜仁市区域的0℃层回波强度至少为45.0dBz以上,即45.0 dBz回波高度超过0℃层高度且发展到对流云中上部,如果超过-20℃高度层,有可能发生大冰雹。如2013年3月19日冰雹过程反射率因子剖面图(图1,见彩页),降雹前,反射率因子在0℃及以上层(如-20℃、-30℃层)强度明显增加,50dBz的回波高度超过0℃层高度且发展到对流云中上部,且其剖面具有明显的穹窿结构;降雹时,剖面变化不明显,基本维持稳定;在降雹结束前10分钟左右,反射率因子剖面上强度、高度和穹窿结构迅速减小。

从3次暴雨天气过程的回波演变情况来看,B1过程主要是:分散积层混合型回波在较长时间聚集稳定、少动,呈“准静止状态”和列车效应,混合型降水回波中有多个对流回波柱,并且强回波核位于云体中下部;B2过程主要是:积层混合云降水回波内部有多个尺度不等的对流回波相继经过暴雨发生地形成“列车效应”,从而造成持续性暴雨,而这些对流单体在较短时间内消失造成了短时强降水;B3过程主要是:混合型降水回波的“准静止”状态和长时间的“列车效应”。因此,混合型层积云的不断加强、演变发展,在相当一段时间内的“准静止状态”和“列车效应”是判别暴雨在回波发展态势的良好因子,在实际的预报中应该加以考虑,另外,这大片层状云中有多个尺度不等的对流回波柱的混合性降水回波垂直分布结构是暴雨系统的典型回波特征。

2.2 径向速度特征

张沛源[12]等在分析产生暴雨时其径向速度时指出,暴雨落区通常在“逆风区”及其移动路径附件,暴雨的中心与“逆风区”有着良好的对应关系。陈伟[13]等在研究短时强降水与“逆风区”的关系时指出,逆风区的出现和长时间维持为暴雨的产生提供了动力条件。从B1次过程的径向速度变化来看,在铜仁雷达站15km范围内,有一条横穿雷达站的S型零速度线,零速度线两侧存在着正负速度区,零速度线的南移与东退和正负速度区中心的改变能够很好的反应此次暴雨的加强与减弱过程。B2过程其径向速度PPI上(图2,见彩页),低层(0.5°)径向速度PPI上,石阡区域存在一明显的逆风区,中层(1.5°)径向速度PPI上,在石阡区域存在正负速度模糊的辐合辐散共轭区域,石阡区域位于边远地带,高层(2.4°)PPI图上,石阡区域为辐散区域,这种低层辐合、高层辐散的风场配置使周围水汽聚合抬升,有利于降水的发展加强,低层辐合线对降水回波的维持起着重要作用。而实况显示,强降水区域位于石阡县城及附近以北的乡镇,石阡区域的强降水时段为此后的2小时内,雨势得到了迅速增强,达到了最大。而B3过程同样存在低层有辐合高层辐散,有正负速度对等中气旋特征。对应的实况是4日02:00—03:00铜仁石阡区域出现了4个中小尺度自动站的暴雨.可见暴雨落区的形成与该地区中气旋回波的发展和作用有关。

由此,暴雨径向速度存在低层辐合高层辐散的风场配置,有利于降水持续或加强。短时强降水发生在逆风区边缘地带、径向速度辐合最大的区域。

对比A1、A2、A3三次冰雹过程可以发现,在降雹前,径向速度变化范围较大,有强烈的风向、风速辐合过程,有时还会伴随中尺度气旋[14]。径向速度中存在着逆风区,是预报冰雹的较好指标之一,在实际的应用中应注意参考。

2.3 垂直液态水含量特征

方标[15]等在对铜仁市春季冰雹指标研究时指出:铜仁市区域发生冰雹时,降雹前VIL值陡增,VIL值不低于20.00kg/m2,其值越大,冰雹的直径就越大,高垂直液态水含量维持时间越长,冰雹直径越大,降雹范围也越大;垂直液态水含量与冰雹有很好的对应关系。统计这6次天气过程发生前到发生时的垂直液态水含量的变化(表3)可以发现:冰雹天气的VIL值大于暴雨天气,在降雹前的2—5个体扫时间内,其VIL值会出现一个较为明显的跃迁,冰雹VIL值在20Kg/m2以上,VIL最大值不低于30Kg/m2,而暴雨VIL值在暴雨前后并没有明显的跃迁,其值始终维持较低的水平。因此,VIL的跳变及其大值是判别冰雹较好的参考因子。

表3 铜仁市6次强对流天气过程的VIL特征值

2.4 回波顶高特征

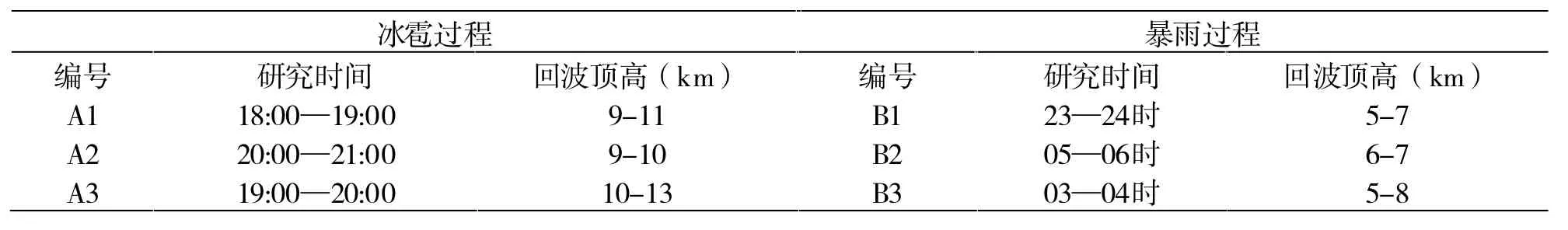

张秀珍[16]等在研究新疆齐齐哈尔地区的暴雨和冰雹天气时指出:冰雹天气回波顶高(ET)比暴雨天气的回波顶要高许多。统计这6次强天气过程(表4)可以看出:冰雹天气的回波顶高大于暴雨回波顶高,冰雹回波顶高在9—13km之间,暴雨回波顶高为5—8km,这是因为产生冰雹过程时上升气流的强度通常比产生暴雨时强,而暴雨的产生常常以水汽的水平传输为主。

2.5 分廓线产品特征

风廓线产品能够较好地识别水平风垂直切边及其变化,对研究强天气过程的发生、发展和消亡均具有较好的指示意义[17-19]。分析3次冰雹过程的VWP产品发现:A1过程,从当日20:00的VWP产品图上可见(图略),VWP从低层偏南风顺时针旋转为高层西北风,风速从低层到高层逐渐增大,高空存在速度值大于14m·s-1西北气流,中高层偏北风风速较大,高层风速是低层的3-4倍,即低层是偏南气流,对应暖湿气流,逆时针旋转转到中高层为偏北气流控制,对应冷平流,“下湿上干”层结条件有利于冰雹云形成。对应分析另外2次冰雹过程,其VWP均具有相似的特征。为此,VWP在冰雹过程中从低层到高层存在垂直风切变,其切变越大,出现冰雹的可能性越大。

分析铜仁市3次典型暴雨过程的VWP资料得出:B2过程:5月在25日03:03之前,在2.4km以下基本维持偏南风,2.4km以上全部为“ND”区域,可见低层暖湿,中高层相对冷干,且其维持稳静状态。自03:08始(图3),在8-12km高度层出现北风(包括西北风和东北风)方向的风向杆,高层稳静状态遭到破坏,不久后,风向杆上下延生发展,其面积不断扩大。04:03时开始与中层连接,04:19时与下层完全连接,形成较为深厚的水汽层。在强降水时,低层以西南风为主,风速随高度的增加增大,中低层西南气流带来丰沛水汽,有利于形成强降水。在6km以上区域,维持着厚度为6km左右的西北大风,这个深厚的西北大风随着时间的推移其底高降低,而降水逐渐减弱。

表4 铜仁市6次强对流天气过程的回波顶高特征

分析B1、B3另外两次暴雨过程,均可以看到其VWP图像上存在西南风到西风切变,只是强度不同而已。

图3 降水前期、发展期间VWP图特征

3 结论

通过以上对比分析,铜仁市局地冰雹、局地暴雨在雷达回波上差异较为明显,其差异性主要表现为:

(1)在反射率因子及剖面上,冰雹回波主要表现为较大的反射率因子强度及其较高的剖面,冰雹云回波外形结构多呈点状、块状、带状等特征,甚至有时候还会出现钩状、弓形回波等特殊形状;暴雨回波通常为混合型降水回波的“准静止”状态和长时间的“列车效应”,通常混合型降水回波中有多个尺度不等的对流回波柱。

(2)在径向速度上,暴雨径向速度和冰雹径向速度都存在逆风区等特征,短时强降水发生在逆风区边缘地带、径向速度辐合最大的区域。冰雹径向速度变化范围较大,有强烈的风向、风速辐合过程,有时还会伴随中尺度气旋。

(3)冰雹回波的垂直液态水含量和回波顶高都比暴雨大,在降雹前2-5个体扫范围内冰雹回波的垂直液态水含量值会出现明显的跳变,而暴雨回波其值比较平稳并且维持较低数值。

(4)VWP在冰雹过程中从低层到高层存在垂直风切变,其切变越大,出现冰雹的可能性越大,而暴雨的西风急流风速远小于冰雹过程。

[1]陶诗言.中国之暴雨[M].北京:科学出版社.1980

[2]黎云,邓丽玲,韦美闹.2010年6月20日河池市暴雨天气过程雷达特征分析[J].气象研究与应用,2011,32(S2).

[3]方标,严小冬,陈关清,等.铜仁市一次冰雹天气的多普勒雷达回波特征分析[J].贵州气象,2014,(3).

[4]黄开刚.桂西一次对流性特大暴雨过程分析[J].气象研究与应用,2013,34(S1).

[5]甘励,谢秋萍,樊盛.一次大暴雨天气过程的雷达回波分析[J].气象研究与应用,2012,33(1).

[6]董保举,付志嘉,李明,等.风廓线雷达资料在暴雨天气过程特征分析中的应用[J].气象科技,2012,33(1).

[7]林中庆,曹亚平,赵小伟.风廓线雷达资料在一次强对流天气过程中的应用[J].气象研究与应用,2011,32(3).

[8]陈国连.2012年6月23—24日桂林南部连续暴雨过程成因分析[J].气象研究与应用,2012,33(4).

[9]唐新,林宗桂,黎家宜,等.都安一次特大暴雨过程卫星和雷达图像特征分析[J].气象研究与应用,2010,31(3).

[10]钟常鸣.雷达回波在暴雨临近预报中的应用[J].气象研究与应用,2008,29(S1).

[11]张洁婷,张薇.2010年5月6-7日南宁市局地暴雨过程天气分析[J].气象研究与应用,2011,32(S2).

[12]张沛源,陈荣林.多普勒速度图上的暴雨判据研究[J].气象学报,1995

[13]陈伟,唐明晖,张劲强,等.湘东北一次大暴雨“列车效应”特征分析和预警服务[J].广东气象,2014,35(4).

[14]曾数军,荣利香,杨亚钦,等.4.12花都冰雹天气过程分析[J].广东气象,2013,35(6).

[15]方标,严小冬,方可,等.贵州铜仁市春季冰雹天气特征及防雹预警阀值[J].贵州农业科学,2014,(3)

[16]张秀珍,刘桂玲,全文峰,等.局地暴雨和冰雹在雷达回波上的对比分析[J].内蒙古气象,2011,(5).

[17]曹亚平,赵小伟,林中庆,等.“11.04.17”南沙区一次罕见强对流天气过程分析[J].广东气象,2012,34(4).

[18]蔡蕊,江梦天,赵旸旸,等.2011年10月13~14日广州罕见暴雨特征和成因分析[J].广东气象,2012,34(1).

[19]黄仪虹.2007年汕头市一次大暴雨过程的发生发展[J].广东气象,2008,30(1).