冷空气侵入超强台风“海燕”造成广西强降雨增幅成因分析

2015-03-28黄增俊黄归兰丘良白龙

黄增俊,黄归兰,丘良,白龙

(1.南宁市气象局,南宁530029;2.广西区气象服务中心,南宁530022)

引言

广西地处我国北部湾沿海,近年来受秋季台风影响的强度日益加强,台风造成的强降水除了与台风强度及影响持续时间有关外,台风与西风带系统相互作用造成的降水增幅对台风的降水量也有着重要的影响[1]。有关台风登陆北上和中纬度冷空气相互作用造成的降水增幅引起许多气象工作者的关注,一些学者对冷空气强弱对台风降水的影响作过相关分析,李彩玲等[2]对台风“风神”暴雨落区的诊断分析表明冷空气入侵低压环流西部触发不稳定能量释放,对降水起到了增幅作用;张建海等[3]对比分析2005年登陆浙江的两个台风Haitang和Matsa造成的降水强度时得出,Haitang降水强度超过Matsa的其中一个因素是因为弱冷空气的侵入进一步触发了对流不稳定能量的释放。黄亿等[4]对台风暴雨的位涡进行诊断分析得出高层的高位涡值下传,高位涡的干空气加强了低层的扰动,引起低层暖空气的抬升,这些条件促进对流不稳定能量与潜热能的释放,有利于暴雨增幅。张程明等[5]对2007年秋季台风“罗莎”造成的暴雨进行物理量诊断分析,得出秋季冷空气侵入时,低层湿位涡的正值不稳定区是暴雨多发区域。

上述研究从不同方面研究了台风低压与冷空气相互作用使暴雨增幅的形成机理,有助于提高冷空气影响下台风暴雨的预报水平。但是对于秋季台风,特别是在进入11月后仍以台风强度进入广西的台风,历史上是非常罕见的,为此本文通过利用多种观测资料对2013年11月秋季的台风“海燕”进行综合分析,主要对该台风登陆越南后进入广西与冷空气相互作用导致台风暴雨的分布特征及物理量进行诊断分析,以期对该类秋季台风有进一步的了解,揭示这类台风暴雨过程的成因,以便在今后的秋季台风预报工作中发挥作用。

1 台风“海燕”的特点及风雨情况

2013年第30号台风“海燕”于11月4日08时(北京时,下同)在西北太平洋生成,6日18时加强为超强台风,8日7时在菲律宾中部沿海登陆,登陆时中心附近最大风力达17级以上,为超强台风级。“海燕”横穿菲律宾中部地区后,8日夜间进入南海东南部海域,11日早晨5时在越南北部广宁省沿海登陆,登陆时最大风力达13级(38m.s-1),11日9时前后以台风强度(中心附近最大风力12级,33m.s-1)从宁明县进入广西,之后强度逐渐减弱,20时在南宁市境内减弱为热带低压,23时中央气象台对其停止编号。

“海燕”是1981年以来在西太平洋生成的最强台风之一(与1983年第10号台风“Forrest”和1990年第25号台风“Mike”并列),是历史上11月份进入广西最强的台风,其进入广西陆地中心附近最大风速仍达33m.s-1(12级),是1951年以来11月以后唯一以热带风暴以上强度等级进入广西内陆的台风。该台风具有强度强、移速快、路径诡异、风雨强度强、影响时间偏晚等特点。据全区统计气象自动站观测资料显示,11月10日08时至12日08时,受“海燕”和冷空气共同影响,广西出现大范围强降雨和大风天气。超过400mm有11个乡镇,最大为玉林市博白县新田镇516mm,300-400mm有68个乡镇,200-300mm有214个乡镇,100-200mm有468个乡镇,50-100mm有365个乡镇,桂南大部地区的单日降水量打破了当地建站以来11月份的历史记录。北部湾海面出现9-10级、阵风12-13级的大风,桂南部分地区出现6-7级、阵风10-12级的大风。

2 台风“海燕”对广西降雨增幅成因分析

2.1 大尺度环流形势分析

从2013年11月1日开始,北半球500hPa中高纬维持两槽一脊的环流形势,6-8日,贝加尔湖到我国新疆北部形成一横槽,北支锋区偏南,有效地压制副高脊线北抬,使副高脊线稳定在25°N附近,有利于“海燕”稳定向西北方向快速移动。在横槽逐渐东移南压过程中,不断分裂出小槽东移。9日20时,横槽分裂成左右两段,左段在新疆形成一横断低压,位于贝湖以东的右段横槽转竖形成东北低涡,低槽加深东移,引导冷空气经华东地区南下影响华南,但由于低槽位置偏东,槽后冷平流的作用对副高脊线的南压效果不明显,仅使副高北侧的范围有所缩小。而在副高南侧由于“海燕”的北上,南支锋区加深东移,副高逐渐东退减小,至10日20时,副高西脊点由95°E左右东退到108°E附近。11日08时,200hPa上中南半岛到华南一带为高压脊控制,为幅散气流;500 hPa上台风北侧,高原槽东移南下引导冷空气侵入台风外围,华南西部转受副高西南侧的东南气流影响,将南海上的水汽源源不断地输送到广西上空,为强降水提供了有利的环流形势。

2.2 物理量变化特征与冷空气作用分析

2.2.1 能量条件分析

假相当位温θse是一个集温、压、湿于一体的综合物理量,它在大气中的干绝热、湿绝热、假绝热过程中值都保守不变,因此它的变化能够反映大气的不稳定变化特征。θse值越大,大气层结越不稳定,目前广泛应用于天气分析中。对于能量锋区和台风降水强度的关系有很多学者做过研究,研究指出:台风暴雨强度和能量锋区强度呈正相关,能量锋区越强,降水强度越大[6-8]。

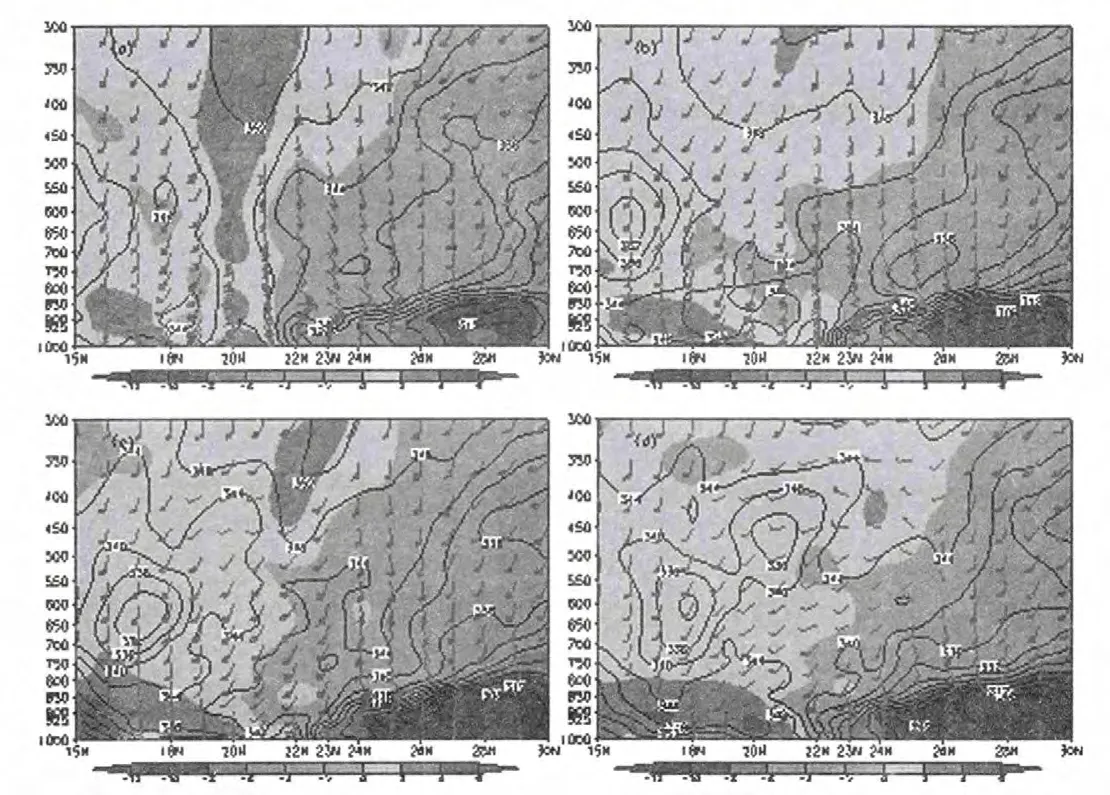

图1(a、b、c、d)为沿108°E(作2013年11月11日20时过“海燕”台风中心(108.6°E,22.5°N))的温度距平、假相当位温及风场垂直剖面图(温度距平值取的是90-120°E之间的温度距平)。由图1a(11日02时)看到,虽然台风中心(107.4°E,20.5°N)并不位于108°E上,但图上温度距平显示,台风中心附近108°E的暖心结构如漏斗状,说明台风中心结构依旧完整,垂直方向上的θse等值线梯度在850hPa附近较大,对应于24°N附近,有冷空气从地面侵入到24°N附近,离台风中心相对较远;从垂直风场来看,此时台风中心位于20°N,在21°N以南从1000~300 hPa整层都为偏南风,500hPa以下靠近台风中心的风速都达30m.s-1以上,21°N以北处于台风中心的北侧,850hPa以下都为偏北风控制,低层为北风,不利于大范围强降水的发生。11日08~14时(图1b、c),台风中心北移到22~23°N附近,从θse和风场的垂直分布可明显看出,1000hPa以上一直到300 hPa,都为南风,但风速较前期有所减弱,说明台风中心登陆后受地面摩擦力的影响,中心强度在逐渐减弱。垂直方向上的θse等值线密集区位于23°N附近已经从850hPa滑落到了1000hPa,冷空气侵入到23°N附近,并形成冷垫,维持少动,温度距平和θse的分布一致,都为梯度大值区。冷空气的厚度达850hPa高度附近,在这一位置形成了锋区,冷空气从低层侵入到台风中心内部高温高湿的对流不稳定区,有利于台风的暖湿

气流沿着θse和温度距平梯度向上爬升。温度距平显示台风对称的热力结构在广西上空已经发生倾斜,台风中心已经变成了上暖下冷的结构,台风内部的暖心结构已经遭到破坏,台风热力结构由相当正压结构变为斜压非对称结构,台风中心有中尺度锋生,冷暖空气相互作用积累并释放斜压能。这种上暖下冷的结构,使得广西上空的大气层结趋于稳定,改变了台风之前的暖云降水性质,向半冷半暖混合云或层状云持续长时间降水转变,导致暴雨增幅明显[9]。11日20时(图1d),23°N附近850hPa一下的风向由偏南风转为偏北风,说明台风低压中心已经东移出108°E,转为其左侧的偏北气流,广西108°E以西的地区降水趋于结束。

图1 沿108°E温度距平、假相当位温及风场垂直剖面图

从广西南宁市城区站11月10日08:00时-12日08:00时逐小时雨量分布图(图2)来看,城区站过程雨量达176.7mm。特别是进入11日08:00后,小时雨强逐渐加大到了10mm以上,持续时间长,最强的小时降水为20.1mm,出现在11日13:00,混合性降水导致降雨增幅十分明显。

2.2.2 位涡分析

图2 南宁市城区站11月10日08:00时-12日08:00时逐小时雨量分布图

位涡是一个综合表征大气运动状态和热力状态的物理量,位涡理论能有效地解释天气现象、预测天气系统的变化[10]。Browning[11]发现成熟的台风中心附近一直被高位涡值占据,高位涡区对应气旋性环流。冷空气的活动可能造成斜压位能和凝结潜热的释放,在有利的辐合、辐散下使得上升运动加强,从而降水加大[12-13]。冷空气从台风西北象限侵入,对台风降水的加强和台风对流的加深发展有重要作用[14]。从“海燕”台风中心的位涡经向垂直剖面分布图(图略)来看,10日20:00,台风中心整层都被高位涡值占据着,最高值达6PVU,出现在400hPa附近,此时的台风中心气压为955百帕。11日2:00(图4b),台风中心气压上升为965百帕,位涡最高值也随之下降到了4.5PVU,台风中心整层高位涡值分成高低两个中心,此时在台风中心的北侧有较弱正位涡值的冷空气注入。11日08:00,台风中心气压继续上升到975百帕,由于冷空气的入侵,台风中心的高层位涡值又增强到了5PVU,此时在台风中心的北侧仍不断有正位涡值的冷空气注入,这说明了有一定强度的冷空气侵入使得气旋性环流有所增强,进而促使台风海燕环流强度的维持,这与实况一致,“海燕”在登陆后强度并没有迅速的减弱,而是一直维持登陆前的台风级别达5个小时,这就有利于台风强上升运动的维持,从而使降水增幅。到11日20:00,台风中心整层的位涡中心值明显减弱到2PVU,但仍然维持气旋性环流,强度减弱,此时台风“海燕”停编。12日08:00,台风环流已经与南支槽合并向东移出广西,环流中心上方的位涡高值区消失,气旋性环流明显减弱。

2.2.3 水汽条件分析

大气中产生暴雨所需的水汽主要来自对流层中下部,水汽的输送对台风的发展和增强起着重要作用。有研究指出[15]:切断水汽输送通道,登陆台风就很快减弱。

水汽通量是表示水汽输送强度的物理量,通过计算对流层低层850-1000hPa之间的平均水汽通量来分析“海燕”的主要水汽来源。通常情况下台风登陆后,其海上的水汽通道有可能被切断,成为其失去水汽供应后消亡的主要原因。“海燕”前期的水汽输送带主要有从南海进入的西南气流和西太平洋副热带高压西侧的东南气流(图略),水汽通量最大值大于45g/(cm*hPa*s)。随着“海燕”北上从南海进入北部湾海面后,西南气流的水汽输送逐渐减弱,但副高西侧的东南气流一直维持水汽输送,且水汽通量最大值依旧大于45g/(cm*hPa*s)。11日02时,海燕”在越南北部登陆,之后进入广西,水汽通量最大值有所减弱,低于45g/(cm*hPa*s),但其东部仍一直存在着很强的水汽输送带,一直到12日08:00,大于10g/(cm*hPa*s)的水汽通量区完全离开广西进入广东区域,而对应的广西地面的强降水也在12日夜间趋于减弱消失。可见这条稳定的水汽输送带与这次台风降水的强度和持续时间息息相关。

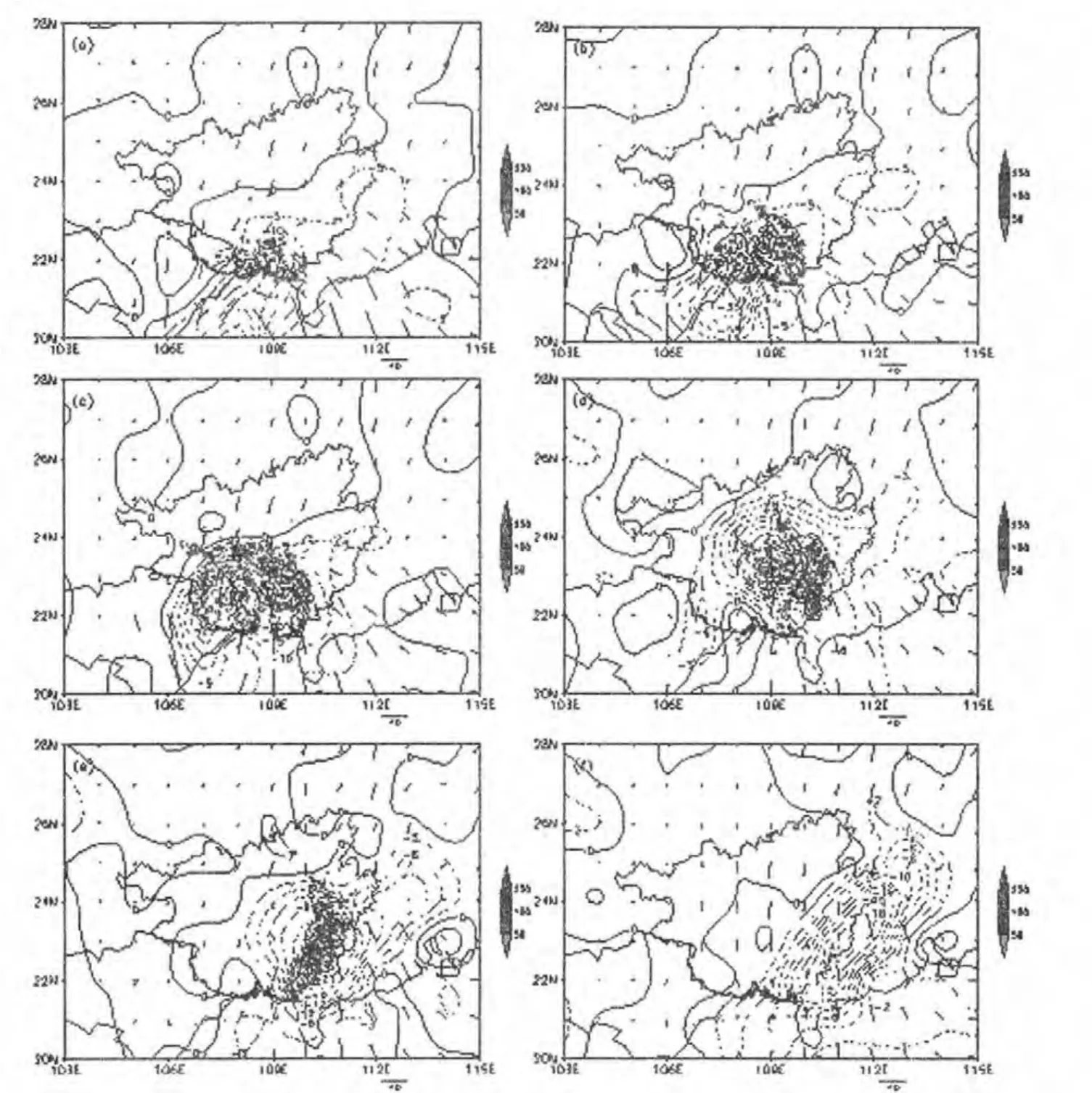

分析10日20:00到12日08:00的每隔6小时一张的925hPa的水汽通量散度和11日02:00到12日08:00广西自动雨量观测站前6小时雨量实况叠加图(图实3a、b、c、d、e、f),925hPa水汽通量散度负值中心最大值在-18~-35×10-5g/(cm2*hPa*s)之间,台风登陆后中心之后逐渐减弱。水汽通量散度负值区的位置与广西的强降水区位置配合较好,强降水落区大部都位于水汽通量散度负值与南北风切边线及以南的重合区,特别是大于100mm的降水几乎都位于水汽通量散度负值中心或其东侧、南侧的负值区内。随着冷空气南下(图3d、e、f),能量低槽控制桂西北地区,水汽通量散度负值区和台风强降水雨区逐渐变成不对称性,由最初的椭圆形逐步压缩变成了南北向带状。综观“海燕”影响广西的整个强降雨过程,925hPa水汽通量散度负值中心一直处于台风中心环流的东侧或东北侧,与广西的强降水分布及其移动比较一致,说明了低层水汽辐合越强,越有利于强降雨的产生。

2.2.4 散度分析

对流层高层辐散场为上升运动的加剧起到关键的抽吸作用,非常有利于台风上升运动的维持和低层辐合的发展。

图3 925 hPa的水汽通量散度、风矢量和广西6小时雨量实况图(图中圆点为大于50 mm以上雨量)(a)10日20时;(b)11日02时;(c)11日08时;(d)11日14时;(e)11日20时;(f)12日02时(水汽通量散度,实、虚线各为正、负值,单位:g/(cm2*hPa*s);雨量,圆点,单位:mm)

分析过台风中心附近的散度分别与经、纬向风和垂直速度在垂直方向的剖面分布图。首先分析经向风剖面图可知,台风登陆越南北部前,经向风水平辐合发生在强大的偏南气流与低层冷高压南部的偏北之间,台风中心上空100-200hPa之间一直维持较强正辐散中心,负辐散中心位于对流层低层的900-1000hPa之间,在“海燕”逼近菲律宾的过程中,由于向南和向北高空出流的增加,台风中心附近对流层高层的辐散进一步加强,在中心南侧的垂直经向环流加强,同时在中心的北侧也有垂直经向环流圈的形成,垂直环流圈有利于低层辐合的增加和中心附近上升运动的增强,以及中心附近中高层辐散的加强(图略)。台风登陆菲律宾前,08日02:00负辐散中心达到极大值,-35×10-5s-1,之后减小,当台风中心进入我国南海后,中心值再次加强,但其强度已较登陆菲律宾前减弱。同时台风中心南侧的垂直经向环流已经减弱消散,其北侧的垂直经向环流也仅维持在900hPa高度以下,到了10日02:00,对流层低层的900hPa以下位于27-30°N之间的北风明显增大,说明冷空气已经开始从低层南下影响。11日08:00台风已经在越南北部登陆并靠近广西境内,此时台风中心低层辐合中心值为-20×10-5s-1(图略),台风中心的高层辐散和低层辐合中心较登陆前(图略)略有增强,中心北侧的垂直经向环流高度又上升到700hPa附近,同时冷空气也已经从桂西北进入到台风环流的西北象限,表明台风的西北象限与低层冷空气发生作用,使得中心北侧的垂直经向环流再次加强,有利于台风的高层辐散、低层辐合再次加强,非常有利台风上升运动的维持和低层辐合的发展,从而为“海燕”给广西暴雨的增幅提供有利条件。11日20:00(图6d),由于冷空气主体已经完全从西侧侵入到台风中心内部,中心北侧的垂直经向环流圈基本减弱消散,中心的垂直上升运动已经明显向北倾斜,高层正辐散中心下降到了700 hPa附近,低层的负辐散中心值也下降到了-8×10-5s-1,正负散度中心也变为从低层向高层向北倾斜的非对称结构,台风中心结构遭到明显的破坏,台风随之快速消亡。当冷空气侵入中心后,非绝热加热迅速减小,中心降水明显减少,但其外围与倒槽的降水仍明显加大[16],11日20:00-12日02:00广西的强降雨区继续向东移动并相应的向北扩展,但雨强范围较之前缩小,出现非对称性降水。

对比分析纬向风剖面图(图略),在对流层低层800hPa以下台风中心东西两侧偏东风速差异明显比高层大,出现风速辐合,导致“海燕”在对流层低层存在较强的纬向风辐合中心。10日20:00,在台风中心两侧的对流层中高层开始出现偏西风,到了11日02:00(图略),偏西风明显加强,并在中心的东侧形成了垂直纬向环流圈,台风中心的高层辐散、低层辐合再次加强;11日08:00(图略),中心西侧的偏西风已经由中高层传到低层,说明了西风带南支槽东移过程中引导的冷空气已经侵入到台风的低层,台风中心在南支槽的影响下向偏东方向移动,台风中心的高层辐散、低层辐合中心强度基本维持不变。11日20:00图6h,对流层低层800hPa以上都已经转为了明显的偏西气流控制,垂直纬向环流圈也基本消失,中心上空的正负辐散中心值明显减小,强雨区也随之向东移动。

通过以上分析表明,“海燕”台风中心上空的较强的辐合、辐散中心为台风的上升运动的加强起到了非常关键的抽吸作用,而经向和纬向垂直环流圈的形成,有利于低层辐合的增加和中心附近上升运动的增强,以及中心附近中高层辐散的加强。冷空气的侵入为登陆后由于边界层摩擦耗散作用和湍流通量减少而变弱的台风获得新的能量,得到再次发展,从而使得广西的动力辐合和上升运动得以加强和维持,导致广西暴雨过程显著增强。

2.2.5 涡度分析

台风是发生在热带海洋上空的一种具有暖心结构的强烈气旋性涡旋,因此涡度的变化可表征台风强度的变化,同时也可表征降水强度的变化。

由图4可知,从4日08:00到11日20:00台风停编,台风中心一直维持正涡度值,特别是到5日12:00,台风中心上空正涡度区开始从1000hPa延伸到了100hPa,并维持到了11日。台风中心正涡度在登陆菲律宾前达到最大,中心值达100×10-5s-1,位于800hPa附近。横穿菲律宾后,台风中心强度逐渐减弱,涡度值也随之逐渐减小,当台风中心进入我国南海后,涡度值又再次加强,但其强度已较登陆菲律宾前减弱。涡度的时空变化呈单峰型,左侧陡,右侧缓,峰值位于台风中心登陆菲律宾前,并且正涡度中心随高度几乎没有发生倾斜,有利于台风长时间的维持[17-24]。左侧陡说明“海燕”从编号到发展成超强台风非常迅速,仅2天;右侧缓说明“海燕”从超强台风到停编经历了4天,且维持台风级别的强度时间长。台风中心这种强涡度中心长时间的维持,保证了台风系统低层的强烈辐合,促进了台风内部的上升运动,为台风发展提供充足的动能。

进一步分析台风中心登陆越南北部进入广西后涡度变化对广西降雨的影响,以850hPa与500 hPa假相当位温之差△θse来体现台风所在区域大气的垂直稳定度,△θse﹥0的区域,大气为对流性不稳定状态;△θse﹤0的区域,大气为对流性稳定状态。将850hPa涡度与△θse值叠加显示可知(图略),在“海燕”11日09:00中心进入广西境内后,虽然台风中心涡度值较02:00有所增加,且前面已经分析得出低层冷空气通过扩散方式从桂西北南下侵入了台风环流,但在广西区域内仍为△θse﹤0的大气稳定区,不利于对流性不稳定能量的释放,使得“海燕”在减弱过程中缺乏再次加强的能量,这时“海燕”给广西带来的降水主要出现在其第一象限,雨强分布比较均匀;到了14:00-20:00,涡度中心值随台风中心东移逐渐下降,广西的强降雨区范围也在东移减弱。而在20:00之后,广西的东南部出现△θse﹥0的大气不稳定区,与涡度中心区域相交集,触发了对流性不稳定能量的释放,在此区域出现了明显的南北向的对流性降水带,,并不断东移。如广西玉林市博白县新田镇11月10日08:00时-12日08:00时48小时过程降雨量达516mm,最强的小时降水达79.7mm,出现在11日23:00,对流性降水十分明显。由于冷空气主体已经侵入了台风中心内部,其环流结构已经遭到破坏,虽然台风获得了对流性不稳定能量的释放提供的动能,但并不能支持其再次加强,从中心涡度值的不断减小便可看出,因此“海燕”最终在东移的过程中填塞消亡,其在广西造成的强降雨也趋于结束。

图4 台风中心涡度时间变化垂直剖面图

3 小结

1330 号超强台风“海燕”在越南北部登陆后北翘东折进入广西,给广西造成了明显的强降水天气,通过对其物理量变化特征与冷空气作用进行诊断分析后得到以下几点结论:

(1)低层锋区位于850 hPa以下的θse和温度距平等值线梯度密集区,冷空气侵入并形成冷垫,使台风的暖湿气流在冷垫上爬行,有利于降水向半冷半暖混合云或层状云持续长时间降水转变,导致暴雨增幅明显。

(2)位涡分析表明,在台风减弱过程中,有一定强度的冷空气侵入使得气旋性环流有所增强,促使“海燕”环流强度的维持,从而有利于强降水的持续。

(3)海燕”的水汽输送带主要来自南海的西南气流和西太平洋副热带高压西侧的东南气流,925 hPa水汽通量散度负值区和强降水分布对应紧密。

(4)台风中心附近散度场垂直剖面分析表明,冷空气的侵入为登陆后由于边界层摩擦耗散作用和湍流通量减少而变弱的台风获得新的能量,得到再次发展,从而使得动力辐合和上升运动得以加强和维持,导致暴雨过程增强。

(5)850hPa与500hPa假相当位温之差△θse和850hPa涡度叠加对台风对流性降水有一定的指示意义。

本文通过对1330号超强台风“海燕”物理量变化特征与冷空气作用进行诊断分析得出一些结果,对广西秋季台风暴雨的分析和预报有一定的帮助,但是这些结果仅仅是通过一个个例分析得出,其代表性还需要今后多选择一些个例做对比分析和验证,比如冷空气的强度在什么范围时有利于广西秋季台风暴雨的增幅等等。

[1]陈联寿,罗哲贤,李英.登陆热带气旋研究的进展[J].气象学报,2004,62(5):541-549.

[2]李彩玲,寿绍文,陈艺芳.台风“风神”暴雨落区的诊断分析[J].热带气象学报,2010,26(2):250-256.

[3]张建海,诸晓明,王丽华.台风Haitang和Matsa引发浙江暴雨强度和分布的对比分析[J].热带气象学报,2007,23(2):126-134.

[4]黄亿,寿绍文,傅灵艳.对一次台风暴雨的位涡与湿位涡诊断分析[J].气象,2009,35(1):65-74.

[5]张程明,曹艳艳,姚秀萍.一次秋季台风暴雨的物理量诊断分析[J].科技通报,2011,27(4):495-502.

[6]林爱兰,丁伟钰,万齐林,等.登陆广东热带气旋中尺度降水分布变化特征[J].气象,2004,30(10):34-37.

[7]张录青,邹思为,郑勇,等.强热带风暴“碧利斯”大暴雨的数值模拟实验和成因分析[J].广东气象,2007,29(4):24-26.

[8]张东,蔡安安,林良勋.强热带风暴“碧利斯”致洪暴雨的特征和成因[J].广东气象,2007,29(1):22-24.

[9]高安宁,张瑞波.2011年秋季台风“纳沙”导致广西灾害成因分析[J].灾害学,2013,28(1):54-58.

[10]胡伯威.关于位涡理论及其应用的几点看法明[J].南京气象学院学报,2003,26(l):111一115.

[11]BrowningKA,Monk GA.A simple model for the synoptic analysis of cold fronts[J].Quart J Roy Meteor Soc.1982,108(18):435-452.

[12]姚增权.冷空气对台风影响的流体力学实验研究[J].气象学报,1985,43(1):53-63.

[13]蒋尚城,林楠.东亚甚长路径的台风暴雨[J].气象,1992,18(2):3-8.

[14]王洪勋,诸晓明,张建海.冷空气侵入对台风“罗莎”暴雨增幅的作用[J].广东气象,2009,31(1):32-35,55.

[15]李英,陈联寿,徐祥德.水汽输送对登陆台风维持机制的数值试验[J].大气科学,2005,29(1):91-98.

[16]钮学新,杜惠良,刘建勇.0216号台风降水及其影响降水机制的数值模拟试验[J].气象学报,2005,63(1):57-68.

[17]黄翠银,农孟松,陈剑飞.台风“山神”和“海燕”对广西影响对比分析[J].气象研究与应用,2014,35(2):12-13.

[18]李永平,詹宗明.用涡度场捕捉台风“鲶鱼”的动态[J].气象研究与应用,2012,33(2):9-10

[19]赵付竹,郑艳,李勋.强台风“纳沙”的路径和降水诊断分析[J].气象研究与应用,2013,34(1):17-20.

[20]甘静,邢纬东,郭兴业,等.0814号强台风“黑格比”路径及降水分析[J].气象研究与应用,2009,30(4):25-28.

[21]翁小芳,冯文,李凡.0801号台风“浣熊”的路径和强度特征分析[J].气象研究与应用,2008,29(4):4-6.

[22]陈丽英,赵蕾,李春銮,等.台风“麦莎”移动路径及其内部热力结构的诊断分析[J].气象研究与应用,2011,32(3):8-11.

[23]何小娟,甘静,潘静,等.201002号台风“康森”移动路径特点的分析[J].气象研究与应用,2010,31(4):12-15.

[24]周静,李厚伟,唐洁,等.0606号台风暴雨的物理量诊断分析[J].广东气象,2008,30(4):32-33.