农村与城市裂变的社会之痛——从留守儿童之殇看中国发展之

2015-03-28杨斌

●杨斌

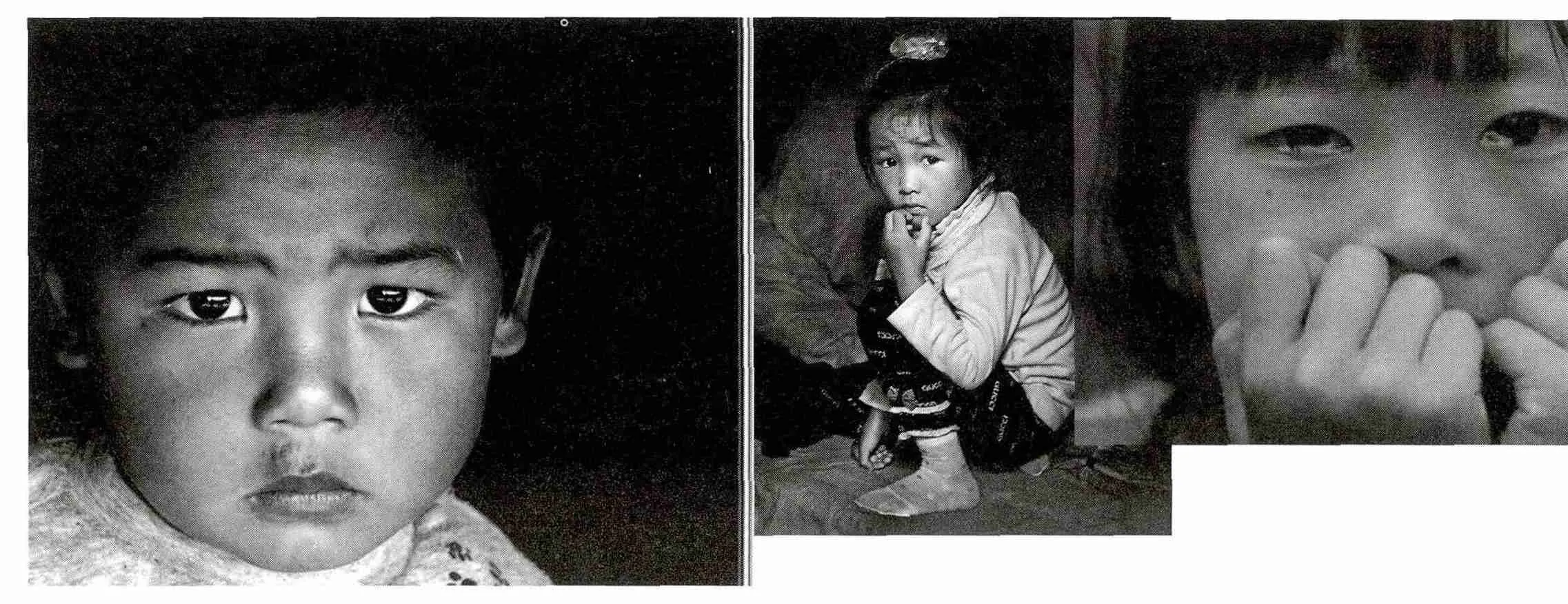

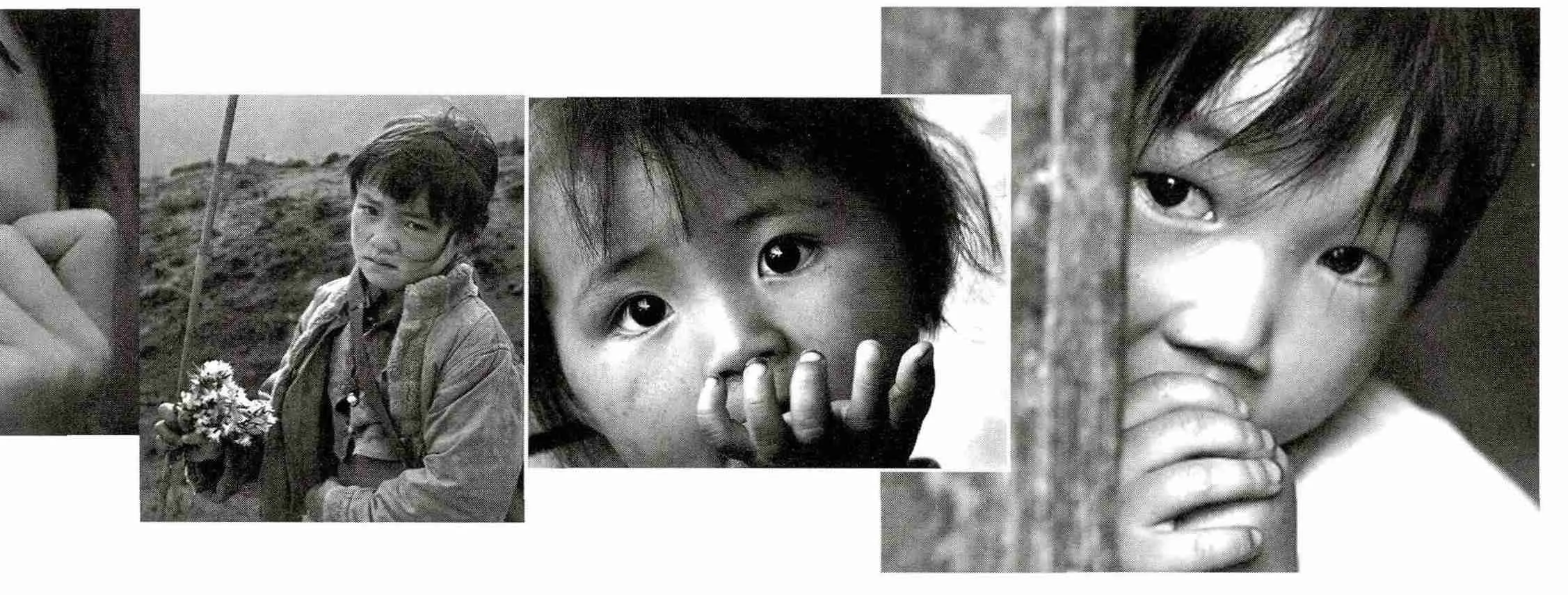

在社会不为人知的角落,有这样一群无辜的孩子,他们的名字叫“留守儿童”,发生在他们身上的悲怆的故事,反映出中国的发展之困……

5 5月4日,“五一”小长假后上班上学的日子。四川江油市白庙村正在读小学六年级的露露(化名)以头疼为名向老师请假。当天下午,12岁的露露和81岁的奶奶双双喝了农药。5月6日,奶奶被抢救成功,露露因中毒太深而死亡。

12岁的露露,花季少女的生命过早地画上了句号。露露为何要自寻短见,当地警方已经介入。可以确定的是,露露的不幸与亲情缺失有关。正如露露的爸爸所言,“我和她的妈妈常年在北京打工,每年过年才回来一次,有的时候甚至过年都没有回家。”

也许这只是一个极端个案,但留守儿童的悲怆故事并不少见。2014年1月20日,安徽省望江县华阳镇9岁的留守儿童小林(化名)永远地离开了这个世界。孩子被发现时,已缢死在厕所的横梁上。警方初步认定是自缢身亡。学校调查称,当天吃晚饭时,孩子外公外婆说爸妈不回来过年,小林的情绪低落。

2008年的2月25日,安徽一名12岁留守儿童叫小宇(化名)的上吊自杀了,留下一封遗书。他在遗书中对父母说,“你们每次离开我都很伤心,这也是我自杀的原因”。

这些留守儿童的悲怆故事令人心痛,这不仅仅是留守儿童的不幸,也是他们家庭的不幸,也是社会的不幸,这些不幸也是社会不可承受之痛,反映出中国发展之困。

三大原因困住6000万留守儿童

留守儿童这一现象从1994年就已经开始大规模出现,但到2003年的10余年间,并未引起社会更多的关注。从2004年到2013年,随着中央一号文件连续9年聚焦“三农问题”,政府部门对农村留守儿童问题日益重视,全社会对留守儿童关注和关爱不断增加。

据全国妇联儿童工作部2013年调查显示,全国有农村留守儿童6102.55万,占全国儿童总数21.88%。也就是说,平均每5名儿童中就有1名农村留守儿童。与2005年相比,留守儿童增加了200多万人,主要集中在四川、河南、安徽、湖南等劳务输出大省。

那么,这一庞大的群体背后的根源何在呢?就在于人地关系紧张的基本国情和城乡二元结构的基本体制矛盾,而这两个基本矛盾在相当长的一段时间内是难以化解的。具体表现在以下三个方面:

一是流动规模大。自20世纪70年代末80年代初以来,随着我国改革开放政策的实施,中国开始步入了社会转型时期。为了适应生产力发展,迎合我国城镇化需求,加上城乡之间存在的巨大差距,我国的劳动力开始按照市场经济的客观规律流动,其中大量的农村剩余劳动力开始进入城市打工。

近年来,虽然中国经济下行压力比较大,房地产等行业景气不足,但是土里刨食究竟比不上在城市打工,农民工进城的数量并没有减少。国家统计局2015年4月29日发布的《2014年全国农民工监测调查报告》显示,2014年,我国农民工总量继续增加。根据抽样调查结果,2014年,全国农民工总量为27395万人,比上年增加501万人,增长1.9%。

二是流出地与流入地的体制壁垒。由于中国的劳动力转移受到中国社会二元结构的限制,所以他们具备一个与别国劳动力转移不同的特点,即:人虽然转移到城市作为工人打工, 但是身份却依然是农民身份,只是不再依附土地。

与此同时,农民工进入到城市后受到城乡隔离的户籍制度和自身各种条件的限制,如农民工难以承担子女入学费用、必须在原籍所在地参加中高考、各地选用教材不同使得农民工子女在转学后面临两地教学内容不能衔接等问题,他们的子女无法跟随他们进城生活,只能留在原籍所在地的农村由父母交予其他人抚养或者独自生活。

农民工群体的增加,就意味着留守儿童群体的增加。其根源是政策体制问题,也从一个侧面反映了我国城市发展与乡村发展、经济发展与社会发展不协调的现状。

三是传统乡村文化的消解。社会变迁过程中,农村的家庭结构、功能、生活方式改变,独特的村落文化、家族制度、社会关系系统改变,不能再给予留守家庭和留守儿童有力的支持。它反映的是传统农业文化向工业文化转型过程中的文化失调现象。

中国农业大学人文与发展学院副院长、教授叶敬忠则从反思发展主义和政治经济学的视角对农村留守人口现象之“为什么”进行了探讨。他认为,改革开放以来,中国以发展为主旋律,并通过话语体制,将之变成政府的目标、国人的信仰和社会的共识。这条道路当然是对的,但是我们也要考虑到随之带来的问题。现在,“发展”已经演变成“发展主义”。

发展主义是一种认为经济增长是社会进步的先决条件的信念,它坚信应该通过工业化、市场化和城市化的手段实现快速的现代化和社会转型。这种社会转型在一定程度上表现在从传统社会向现代社会、从农业社会向工业社会、从农村社会向城市社会转变。这意味着,需要改造的对象主要是农民、农村和农业。为此,农民、农村和农业必将承受转型的阵痛和代价。

劳动力流动和农村留守人口现象,集中体现了农民在国家发展过程中所承受的社会代价。今日之乡村,那些以互惠为文化根基的乡村共同体、以农业为生活方式的农民、以退却方案为保障的乡村生产安排,在“发展主义”的洗礼中,越来越失去存在和合理性空间。农村和农民的生产和生活被不断地市场化和商品化,农村人口无时无刻不感受到经济力量的无声强制,无论是农村的男性,还是女性,均逃脱不了这一巨大压力。

在这一巨大压力下,“在农村没有出路”是农村年轻人对问题的最准确表述,是生活和社会高度商品化之后农民和农村生活的真实写照。在农民多元的生计方式遭遇现代化和商品化时,留给他们的选择已经不多了,除了外出务工挣钱,以协助全球商品运转外,还有什么其他选择呢?因此,农民必须外出挣钱、养家糊口。但是,为了农村家庭的照料和生产需要,有人需要外出流动,有人则需要留守。

九大突出问题直击社会良心

2014年5月,中国青少年研究中心组织实施了“全国农村留守儿童状况调查”,调查在河南省、安徽省、湖南省、江西省、重庆市、贵州省等6个劳务输出大省(市)的12个县(市、区)进行,共调查四至九年级农村留守儿童4533人(占61.7%)、非留守儿童2731人(占37.2%)、教师687人、校长42人。

调查发现,农村留守儿童存在九大突出问题,包括留守儿童遭受意外伤害的比例较高,比非留守儿童高7.9%;学业表现较差、学习兴趣不足;社会支持较弱、情感缺失、心理健康问题比较突、易受不良团伙影响等。具体表现在:

一、留守儿童的意外伤害凸显。在过去一年中,有49.2%的留守儿童遭遇过意外伤害,比非留守儿童高7.9个百分点,遭遇割伤、烧伤烫伤、被猫狗抓伤咬伤、火灾、自然灾害等各种意外伤害的留守儿童比例都高于非留守儿童。意外伤害的发生源于留守儿童安全防范意识和知识的缺乏,但更多的是父母及监护人履责不到位。

二、留守儿童的学习成绩较差,学习兴趣不足。留守儿童学习不良行为较多:没完成作业(49.4%)、上学迟到(39.6%)、逃学(5.5%)的比例分别比非留守儿童高8.6、4和1.3个百分点;不想学习(39.1%)和对学习不感兴趣(43.8%)的比非留守儿童高5.6和3.2个百分点。调查发现,非留守儿童学习的主要帮助和监督者是父母,而留守儿童则是老师。接受访谈的留守小学生认为,父亲外出后对自己最大的影响是遇到难题没人问了。代替父母照顾孩子的祖辈监护人较多,他们学历偏低,没有能力辅导和监督孩子的学习。

三、留守儿童社会支持较弱,心理健康问题比较突出,易受不良团伙影响。有17.56%的留守儿童表示社会支持主要来源是自己,22.6%觉得在需要时没人能帮助自己,这表明他们感知不到社会支持。在社会支持较弱的情况下,留守儿童消极情绪较多,经常感到烦躁(46.0%)、孤独(39.8%)、闷闷不乐(37.7%)、无缘无故发脾气(19.7%)的比例分别比非留守儿童高5.7、5.7、1.5和1.1个百分点。

四、留守女童负面情绪相对明显。在留守群体中,女童的自我接纳程度显然低于男童,对自己总体上感到满意(76.5%)和经常觉得自己是一个有用的人(64.4%)的女童比例比男童低5.9和8.6个百分点,而常常觉得自己不如别人的女童比例(40.7%)比男童高6.6个百分点。

五、留守男童问题行为令人担忧。在上网的儿童中,在网上玩游戏(64.9%)、讲脏话(41.8%)、浏览色情暴力内容(8.3%)的留守男童比非留守男童高4、3.5和1.7个百分点。在学校生活中,留守男童迟到(41.8%)、逃学(7.4%)、受老师惩罚(73.5%)的比例比非留守男童高5.3、1.9和5.4个百分点;不想学习(40.4%)、对学习不感兴趣(44.8%)、很难集中注意力学习(64.4%)、没完成作业(54.8%)、成绩下降(83.2%)的比例比非留守男童高3—10.7个百分点,也都高于留守女童。

六、父母外出对低年级留守儿童日常生活影响最大,低年级留守儿童年龄还小,对父母依恋感强。他们经常想念父母(76.7%)、担心见不到父母(59.2%)、担心父母不爱自己(34.6%)的比例最高。

七、青春期叠加留守使得“初二现象”更为显著。初二学生处于青春发育期,身心急剧发展变化,存在着种种发展的可能性,他们具有叛逆、盲目、易受外界影响、情绪变化大、成绩两极分化普遍、违纪违规频繁等特征,又具有可塑性、主动、追求独立等特点,这被称为“初二现象”。对于初二留守儿童来说,青春期的影响与父母外出务工的影响叠加,放大了种种问题。初二留守儿童自我管理较差,在学习及校园生活方面遇到的障碍较高,受同辈群体影响较大。

八、寄宿留守儿童对生活满意度相对较低。寄宿留守儿童存在的问题集中体现在以下四方面:学习辅导不足;生活单调,不能满足寄宿留守儿童的精神需求;远离父母和家庭使得寄宿生对父母的情感需求更高;寄宿学校的软硬件设施较差,就餐满意率仅六成多,安全状况堪忧。

九、母亲外出的留守儿童整体状况更差。在父亲外出、母亲外出、父母外出三种类型的留守儿童中,母亲外出的留守儿童占8.1%,这个群体总量不大,但各方面问题最突出。

尤为值得关注的是,在6000多万留守儿童中,还有200万名独居儿童。此外,还有部分留守儿童反映自己有自杀倾向。

发展应以“人”的福祉为终极关怀

近年来社会各界对留守儿童不断给予关心帮助,但需注意的是,不应把留守儿童等同于“问题儿童”,更不应将他们“标签化”,他们大多数只是缺少亲情和关注的孩子。同时,对留守儿童的关爱也要根据这一群体的新变化和新特点提供更符合需求的帮助。

那么,如何解决留守儿童问题呢?解决留守儿童问题,最根本的在于减少留守儿童的数量。途径有二:一是加快新农村建设和小城镇建设,吸引外出农民工返乡就业创业,使留守儿童能够与父母团聚;二是消除制度、经济和社会文化的排斥,鼓励、支持和帮助有条件的外出农民工带着子女举家进城,使更多农村儿童能够在父母身边生活。

留守儿童面临的许多问题,虽然是我国经济社会发展过程中一个非常特殊的社会现象,但是应该引起我们的高度重视。儿童成长有一些关键期,童年时期的有些缺失会深刻影响一生,是其他任何教育手段无法弥补的,在留守儿童问题上,必须亡羊补牢,立即行动。

对此,应该增加亲子团聚权的相关条文,制定补充性规定或司法解释,保障亲子团聚权;制定政策,鼓励父母携带子女外出或者父母一方留在子女身边。建议对携带子女外出的农民工父母或一方留在子女身边的农民工夫妻,进行适当财政补贴。

针对立法保障亲子团聚权,一些专家提出具体建议:国家立法机关应对《未成年人保护法》等现有相关法律法规进行统筹协调,增加亲子团聚权的相关条文;修订《中华人民共和国劳动法》等已有法律法规的相关条款,制定并落实农民工带薪休假等制度,明确提出亲子团聚权,切实保障他们更好地履行监护责任。

此外,还应加强对农民工父母的培训,提高技能,提供机会。各级政府部门可以与用工单位、社会群团组织等合作展开培训,帮助农民工了解相关的政策法规,提供切实可行的家庭教育指导,从而改进家庭教育方法。以社会慈善组织、民间团体通过各种活动,为农民工与子女团聚提供更多的机会和方便。

对于解决留守儿童问题的对策,我们应该跳出留守、跳出农村,站在整个国家发展的角度来看。有专家认为,首先要提高城镇化的质量。从国家的全局来看,我们正在努力实现现代化和城镇化,但是新型城镇化究竟“新”在哪儿,就是要考虑农民工作为人的情感需要和家庭需要,实现完整意义上的人口迁移。

但在推进新型城镇化的过程中,有两个现象值得注意:一是流动人口的去向,二是一些新政策的落实情况。64%的人集中在前50个特大城市和大城市里,虽然我们正努力激发中小城市的发展潜力和吸引力,但恐怕未必能够满足两亿多人和今后不断增加的流动人口的需求。这还需要有更好的政策设计,否则,就会出现政策让往这边走,人们往那边流动的尴尬现实。另外,好的制度和政策设计一旦在落实的层面走向偏差,就成了限制老百姓的枷锁,这一问题必须得到解决。

其次要加强家庭责任。《中国儿童发展纲要(2011-2020年)》中明确地提到,“提高留守儿童家长的监护意识和责任”。能够把它写到纲要里面去,是经过很多方面共同努力的结果,但对此的宣传和推进还不够。父母照顾和抚养孩子是与生俱来的责任,现在我们在强调社会支持时反而把家庭责任淡化了,这方面还需要加强宣传和采取相关的措施。

以上两点是解决留守儿童问题的根,抓住这两个根,其他的措施,如发挥群团组织力量等,就是锦上添花。

针对农村留守人口问题,我们常常被问及“怎么办”。但对于社会问题,其根源是人的问题,确切地说,是社会中不同群体或个人之间的利益与权力关系问题。只要认识清楚社会问题的根源,尤其是其涉及的利益和权力关系。

专家认为,要应对或解决社会问题,无非是要重新配置资源、调整利益和权力关系。这是政府决策部门最为擅长的行动,且不同部门的行动差异会很大。因此,研究者的任务就是分析社会问题的根源,而“献策”往往缺乏针对性,缺乏实施主体,也每每停留在美好愿望的层面。

对于社会问题,只要思想上解决了认识问题,应对或解决起来真有那么困难吗?相反,若没有解决认识问题,即使得到研究者的“献策”,又会采纳或实施吗?关键是解决人心的问题、认识的问题,我们看到很多乡村的面貌在政府的主导下发生了翻天覆地的变化,从这一点看,政府的相关人员若是真心实意,以对待自家孩子的态度去解决留守儿童问题,一定会有改观。

留守人口现象的出现,其根本原因在于社会整体以经济增长为主导目标、城市偏向的发展模式。因此,留守群体现象的彻底化解,从长远来看,有赖于一个城乡协同、权利平等、和谐交融,且以“人”的福祉为终极关怀的发展模式。简单来说,这种发展模式要改变对农村和农民生存资源的挤压与攫取,还原和重建乡村的经济、社会和文化活力。

要实现这一目标,首先要停止以“现代化”和“效率”为名对农村土地、人力、资金、教育等各种资源进行汲取,杜绝以政策手段加剧农村社会的凋敝;同时,将财政投入和扶持政策真正向农村地区倾斜,以地方特色和农民意愿为前提促进农村地区的社会经济发展,使农村居民实现本土生活的安定富足。