英语教育专业大学生英语学习文化认同实证研究①

2015-03-27刘全花

刘全花

(郑州师范学院初等教育学院英语系,河南郑州450044)

英语教育专业大学生英语学习文化认同实证研究①

刘全花

(郑州师范学院初等教育学院英语系,河南郑州450044)

本研究基于定量和定性研究相结合的研究方法,考察了英语教育专业专科生在一年级基础阶段英语学习过程文化认同的变化。研究结果显示文化认同变化入学初具有一定的存在,其中生产性变化排在首位,然后是附加性和削减性变化。

英语教育专业;英语学习;文化认同

1.研究背景

外语学习中“文化认同”是学习者对“我是谁”、“我归属哪个群体”的理解和认识。外语学习者语言技能得到发展变化,作为“整体人”外语学习者的文化认同也在发生变化,语言学习者的认识、交际方式和价值观念均有可能发生变化。20世纪70年代,Lambert(1974)指出,二语学习将引起自我认同(self-identity)两种转变的双语现象即“附加性双语现象”(additive bilingualism)和“削减性双语现象”(subtractive bilingualism)。前者是指学习者在获得目的语及目的语文化认同,同时还保存母语和母语文化认同,后者指母语和母语文化认同被目的语和目的语文化所取代。“附加性双语现象”被多数人认为是理想的双语现象。1985年Gardner指出,认同变化属于“非语言学习结果”。之后,有许多学者尝试发展Gardner的经典教育模式,有从社会心理范式基于学习的影响因素方面进行扩展(Dlrnyei,2005),也有基于社会文化范式发展变化的、动态的视角研究认同(Norton,2013)。国内学者高一虹(2001)基于人本主义心理学家Erich Fromm的“生产性取向”概念,在最佳外语学习者的访谈分析的基础上提出“生产性双语文化认同现象”(productive bilingualism),发展了Lambert的认同理论。生产性文化认同指母语与目的语水平以及对两种文化理解的相互促进、相得益彰,比Lambert更进了一步。外语学习者的文化认同有三种:“削减性文化认同(1-1=1)”、“附加性文化认同(1+1=1或1+1=1/2+1/2)”、“生产性文化认同1+1>2”。每一文化认同不一定是单独存在,有可能几种同时存在,以某一种为突出。生产性文化认同是理想的认同方式,有益于学习者身心健康和“整体人”的发展。大学生文化认同变化是自我认同变化的主线(高一虹,2014:78)。英语学习者文化认同的研究在国内已逐年增多(高一虹,2014;陈新仁,2008;任育新,2008;李战子,2005)。研究发现,大学生英语学习者在英语学习中附加性、生产性变化高于削减性、分裂性变化(高一虹,2014:111,171;2008),英语专业学生更认同于目的语文化(陈新仁,2008:61;高一虹,2003a,2008),高年级削减性变化高于低年级学生(陈新仁,2008: 50),这说明英语学习者在语言学习的同时,伴随内心挣扎与纠结产生不同的文化认同变化的体验,有的变化是积极的,如生产性变化;有的变化是消极的,如削减性变化,这些变化会影响学习者的语言学习结果及整体人的综合素养。因此,担忧外语文化的输入并不是杞人忧天(陈新仁,2008:37)。加大母语文化教育,增强生产性双语人格显得十分必要,英语学习与文化认同研究已不再是不相干的话题(高一虹,2008; 2011,2014:14;陈新仁,2008),增强英语学习者“对中国文化的认同是关键”(李建华,2011)。研究中发现,英语学习者批判性思考反思文化认同的出现(高一虹,2009,2011,2014)有助于学习者朝着和谐理想的双语文化认同方向发展。

从目前相关研究来看,国外主要相关研究中提出的双语文化现象(Larmbert 1974)以及“文化投资”和“想象认同”(Norton,2005)为文化认同研究提供了理论思考和实践借鉴。国内提出的生产性双语现象(高一虹,2001)使文化理论得以发展。国内相关实证研究(高一虹,2014;薛芬,2012;任小华,2011;边永卫,2009;陈新仁,2008;马春雨,2004)不断丰富着英语学习者文化认同研究成果。但是以上研究存在两点不足:(1)多以英语专业或非英语专业为研究对象,以英语教育专业为对象的相关研究缺乏。(2)多以本科生为研究对象,缺少专科生为对象的研究成果。英语教育专业多数会走向英语教师队伍,他们的文化认同变化和发展将对未来基础英语教育甚至对大学英语教育中的文化教学有着重要的引领作用。

因此本研究针对某师范院校的英语教育专业专科大学生的文化认同进行跟踪调查,本研究是跟踪研究的基础阶段的研究。相关研究问题:(1)英语教育专业学生在英语学习中文化认同是否发生了变化,如果是,那么(2)英语教育专业大学生英语学习中文化认同发生怎样的变化?哪种变化比较明显?

2.研究方法

2.1 研究对象

本文研究对象为某师范院校的英语教育专业大学生,多数英语教育专业生毕业前已经考取教师资格证。师范院校的英语教育专业学生毕业后多数回到各地县市任英语老师,目前农村小学英语专职教师还有很大缺口。本文选择某师范院校2013级三年制英语教育专业一年级全体学生。这个时间段是英语学习者进入大学学习的起始阶段,是学习成长的关键期,也是他们人生观和价值观的敏感期。英语教育专业学生不仅拥有学生身份,同时增加了准英语教师的身份。本研究为跟踪三年英语教育专业学生英语学习中文化认同的变化和发展研究的前期探索性研究,为后面的跟踪研究奠定基础,并为英语教育专业大学生以及中小学英语教师的培养提供一定的理论支撑和实践借鉴。

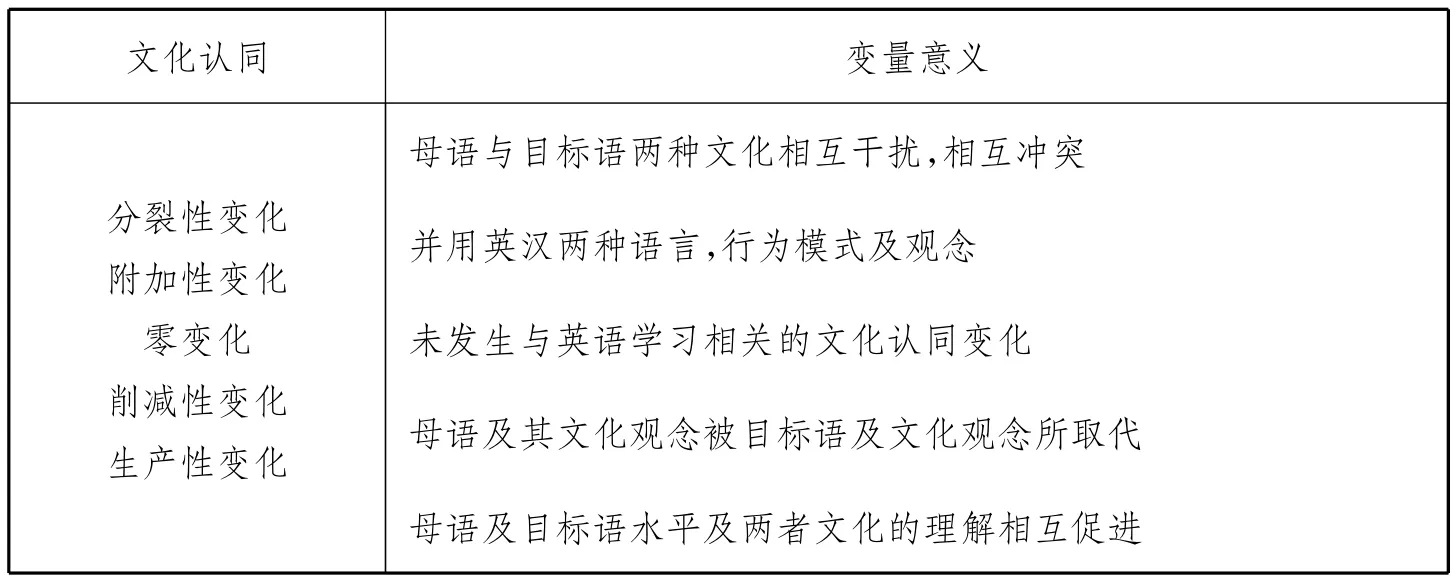

2.2 测量工具的编制与测量

调查问卷借鉴高一虹等(2004)的问卷设计,根据本研究目的做了适当修改。问卷采用李克特五级量表形式,从“很不同意”(1)到“很同意”(5)的形式编制。问卷主体包括两大类:动机类型和文化认同。文化认同因素包括五类,即附加性变化、削减性变化、生产性变化、分裂性变化和零变化。根据研究目的赋予文化认同变量一定的意义(见表1)。

表1 问卷变量及意义

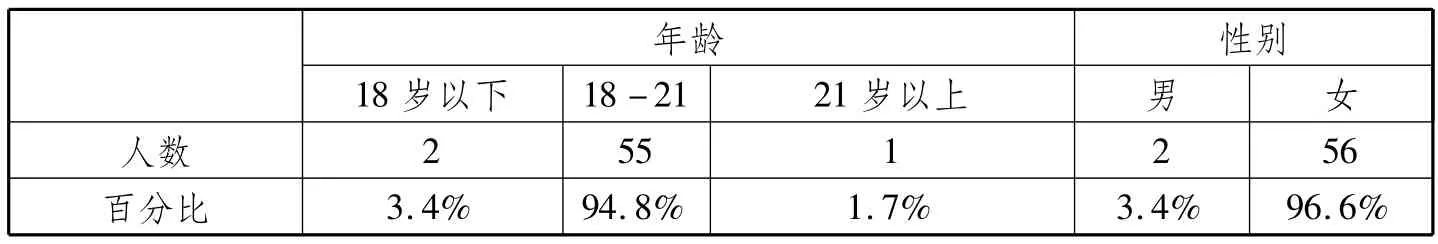

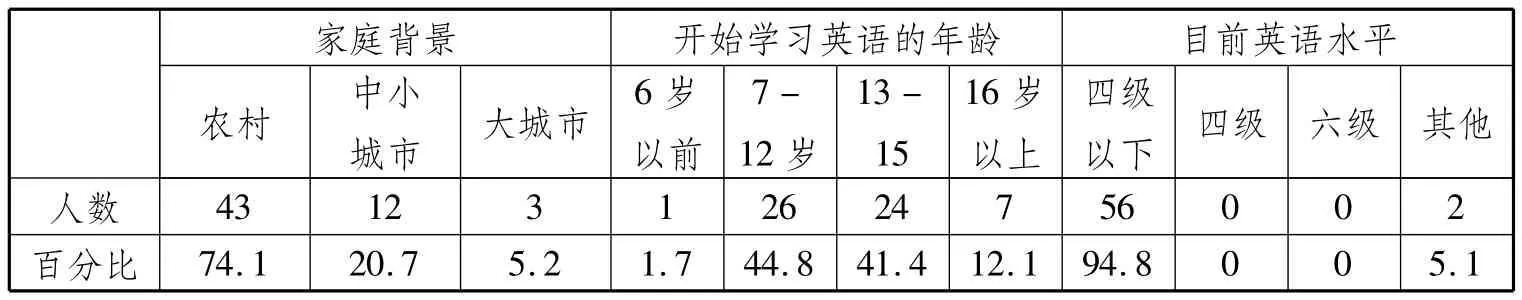

参与问卷调查者为某师范院校英语教育专业2013级新生共63人,实际调查进行了三次,首次预调查15人,第二次调查55人,正式问卷调查即第三次为58人(当天有五人请假)。调查在上午最后一节课下课后发放问卷58份,收回问卷58份,问卷回收率100%。受试者个人背景信息分布情况见表2、表3。

表2 受试者年龄与性别

表3 受试者家庭背景、英语起始年龄及英语水平

2.3 调查实施及数据收集

调查分为两个部分:问卷及访谈。问卷为匿名调查,每次问卷调查时间为15分钟。为补充问卷的局限性,我们针对研究问题访谈了四位研究对象,访谈对象在使用中均为化名,经受访者同意,访谈均有录音。问卷调查共40个题项(包括动机类型),整体问卷信度超过0.80,限于篇幅,本文只探讨文化认同部分,动机类型将另文探讨。

访谈员由所任班级的语文教师和高年级英语专业的一名学生担任,对访谈对象每人进行了一次40分钟左右的访谈,对其中两人进行小组访谈一次。访谈方式为半结构式访谈。对58位研究对象均进行了书面访谈(用S1代表三年制英语教育专业学生1,以此类推)。

3.结果与讨论

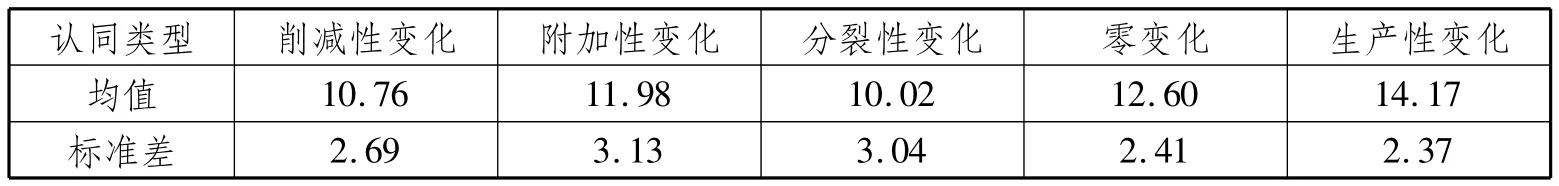

文化认同各变量均值结果显示:生产性变化均值最高(表4),分裂性变化最低。除去“零变化”参照项,生产性变化(M=14.17)与附加性(M=11.98)变化高于削减性(M=10.76)与分裂性变化(M=10.02)。大学生的削减性变化高于分裂性变化有别于分裂性变化(M=9.67)高于削减性变化(M=9.09)(高一虹、程英,2003)的研究结论。这说明英语教育专业大学生文化认同变化伴随着复杂的情感和态度体验。

表4 文化认同类型的均值与标准差

文化认同中生产性变化排在第一,超过了临界值,这与高一虹等(2002,2003a,2003b,2011)对大学本科生,李淑静等(2003)对硕、博研究生,汤小叶(2007)对高职高专学习者的研究相近。变化位居第二的是附加性文化认同,印证了高一虹(2003a,2003b)、李淑静(2003)、汤小叶(2007)、李宗强(2010)的研究结果。本研究中附加性变化居生产性变化之后,没有超过临界值,这和汤小叶(2007)基于高职高专研究结果一致,而与其他研究显示附加性变化超过临界值的结果(高一虹,2003a,2003b;李淑静,2003;李宗强,2010)不一致。不过英语教育专业大学生的附加性变化虽出现但还不凸显,这也许是处于大学初级阶段,接触英语专业的信息有限。接下来的是削减性变化,最后是分裂性变化。英语教育专业大学生的分裂性变化排在最后有别于其他研究中削减性变化排在最后(高一虹,2003a,2003b;李淑静,2003;汤小叶,2007;李宗强,2010;),这也是本研究中一个独特的发现。英语教育专业学生生产性变化处于更高的地位,而分裂性变化处于更低的地位。从质的材料看,他们的削减性很有限,也许是他们接触西方文化的深度有限,生产性变化有可能跟学习者的想象认同(Norton,2013:8)及理想文化认同有关。在想象中将自己认同于未来的语言共同体和文化共同体中。

3.1 生产性、附加性变化

对英语教育专业学生来说,“想象认同”中的社会责任感已经在文化认同中有明显体现。生产性变化逐渐突显(表5)。学习英语后可以感受到通过语言“对本国文化更多地认同和自豪”(S29)。“更好地传播中国传统文化”(S47)。“西方文化与中国文化有很多不同,我们可以吸取其精华,使自己成为一个对国家有用的人”。“使我们逐渐与国际接轨,中西方文化也逐渐融合,互相取长补短”(S51),投射出英语教育专业学生未来责任感和使命感。”“学习英语让我们的生活更丰富多彩,感到文化的多样性、开放性和统一性,让我更喜欢研究文化的差异”(S4)。“学习英语可以让我们有更多的机会和外国人交谈,能够交更多的朋友,更能丰富自身的生活如听英文歌、看英文电影,同时更能吸取精华,弃其糟粕,发展中国文化”(S25)。“加强国与国之间的经济与文化交流,互相促进,相互发展”(S27)。“接受访谈后,我知道在英语教学中文化教学的重要性,促进文化融合”(S42)。量化研究也提供了生产性变化的支持结果。

英语教育专业学生母语及目标语水平及英汉两种文化的理解相互促进。基于“我学习英语后,我逐渐开始关注汉语和中国文化”,67.2%明确表示同意或很同意。43.1%表明同意或很同意“我在学习英语的同时,我的汉语能力也在长进”。51%表示同意或很同意“我学习英语之后,我变得更加善于与人沟通”。基于“我学习英语后,我对汉语文化的英语表达形式产生了兴趣”,有70.6%表示同意或很同意。

这些研究结果和上文中的质性材料相一致,共同解释英语教育专业大学生在英语学习后文化认同方面的积极变化,即“1+1〉2”的变化,反映出其良好的学习特质,并使英语学习者在多方面不断收获,诸如语言能力、认知能力、情感能力、文化认同、创造能力、个人成长(高一虹,2001:146-148)。

3.2 削减性变化的出现

访谈员在访谈书面概要中说道:“学生回答概括:国内外见面问好时,国外说你好,国内说吃饭了没。同时,国外对工资和体重是避讳去问别人的,而中国很多时候会相互问。还有对上帝的看法,上帝在欧美是很神圣的,与他们交流时不能对此进行质疑。”“就是不能问别人的年龄问题嘛,因为问年龄问题就感觉不礼貌,然而在咱中国就是年龄很随意的问嘛。”(黎悦),“我现在有的时候,就是学完英语之后,之前我量体重的时候会很在(听不清),你多少斤?但现在我就不好意思问了”(夏静)。削减性文化体验预示着英语教育专业大学生更倾向于目标语文化。量化材料也提供了佐证,有45.5%表示同意或很同意“我学习英语后,我见到中国人也不主动问年龄、工资”,有近30%表示不清楚;近20%表示同意或者很同意“我学习英语后,和中国文化相比,更加喜欢英美文化”,超过20%选择“不清楚”;针对“我学英语后,我发现自己的行为、举止变得比较西方化”的调查结果,20.7%的研究对象表示同意或者很同意,27.6%的认为不清楚,两组数据合并接近50%。

母语及其文化观念被目标语及其文化观念所取代是研究对象更倾向于目标语文化。质的研究材料和量化结果相吻合。“我觉得英语教育比语文教育有趣,可以了解西方先进文化,在做事上有新的方式”(S3)。“文化上我们更多地了解西方文化”(S17)。“外国人的奔放、自由在生活中或多或少地影响着我们”(S18)。学习英语影响着“让我们更加倾向西方文化,忽略中国文化”(S19)。“接受了很多西方文化和价值观”(S57)。“学英语,使我变得更西化,对西方有一种崇敬之感,渴望去西方游历一番”(S55)。“学英语后对我最大的影响是感觉自己能够了解更多的外国文化”(S49)。“学习英语让我更加西化,生活也开始向西化方向发展”(S39)。“那你们学习英语之后有没有新的发现呢,黎悦同学?”黎悦回应:“嗯,现在发现一些外国和中国的文化不同之处……”“学习英语对我们国家的生活和文化你觉得有没有什么影响?”“会有一点。最开始起步学的时候就感觉到他们的礼仪方面,而咱们国家礼仪方面好多地方都是不同的……但是因为是现代社会嘛,咱们国家一些保守的东西肯定会被他们那种先进的东西取代。”英语教育专业大学生削减性变化体现的是“1-1= 1”的变化,是“英语学习者学习发展中的不成熟性的体验”(高一虹,2001:145)英语教育专业大学生在认知、情感和行为方面倾向于受到目的语文化的影响。

3.3 分裂性变化出现但还不明显

在遇到英汉礼仪文化有冲突时,黎悦不知所措:“他们有的地方就是吃饱了的话要……即使你吃饱了你也不能剩饭,这种有的时候可尴尬”(黎悦)。分裂性变化低于变化或者未变化的分界值。在访谈资料中看不到大量的分裂性认同信息。不过量化材料表明,英语教育专业大学生体验着语言、行为、观念之间的冲突或挣扎。63.8%的同意或很同意“当我往返于英、汉行为方式之间时,我好像被撕割成了两半”。60.7%表示很同意或同意“我和朋友用餐时,我会为一个人买单还是各付各账感到困惑”。67.2%对“我学习英语后,我常常挣扎于矛盾的价值观之间”持很同意或同意看法。

参考量化信息和质性材料,分裂性变化已经产生。分裂性体验也许是向生产性变化的必由之路。分裂性变化有一定的积极意义,“分裂性变化的学习可能会向附加性、生产性发展”(高一虹,2003b)。如果过渡不良,也有可能产生负向的结果。

4.结论

本研究试图考察英语教育专业大学生英语学习中文化认同的变化情况。研究发现如下:①英语教育专业学生在认知、情感、行为等方面发生了变化。②“生产性”双语现象英语教育专业学生中明显存在,但不够深入。生产性双语现象将促进英语教育专业学生朝着健康的人格发展,并有利于促进学习者的“自我实现”。研究还发现,几种文化认同变化同时存在于一个个体;几种变化不是均衡发展的,也不是相等关系,而是不平衡、动态的、流动的;在某一变化突显出较为稳定的文化认同特征时,经过碰撞、协商不断趋于深入或产生新的变化,生产性变化为理想的文化认同变化。附加性和生产性变化为主要趋向,母语文化和目的语文化积极互动,相得益彰。在英语教育教学中促进学习者生产性变化值得鼓励。

英语学习者的文化认同具有复杂性。本研究旨在探索英语教育专业大学生英语学习中文化认同现象,没有探讨英语学习起始年龄不同的文化认同变化情况,没有探讨不同文化认同之间的关系,如何更合适、更深入解释本研究的调查结果有待进一步讨论。本研究为三年跟踪研究的前期探索性研究,为后来的研究提供研究依据。

注释:

①本文的写作得到北京大学高一虹教授的悉心指导,在此深表感谢。本文的部分内容为2014年4月在江苏镇江“第四届全国外语教学与研究中青年学者论坛”发言内容。

[1]DÊrnye,i Z.The Social Psychology of the Language Learner:Individual Differences in Second Language Acquisition[M].Mahwah,NJ:Lawrence Erbaum Associates,2005.

[2]Gardner,R.C.Social Psychology and Second Language learning:The Role of Attitudes and Motivation[M].London:Edward Arnold,1985.

[3]Gao,Yihong.Foreign Language Learning:”1+1〉2”[M].Beijing:Peking University Press,2001.

[4]Lambert,W.E.Culture and language as factors in learning and education[M]//F.E.Aboud&R.D.Meade.Cultural Factors in Learning and Education.Bellingham,Washington:Fifth Western Washington Symposium on Learning,1974.

[5]Norton,B.Identity and Language Learning:Extending the Conversation[M].Bristol.Buffalo.Toronto: Multilingual Matters,2013.

[6]边永卫.涉外文科院校非英语专业学生基础阶段英语学习自我认同研究[J].解放军外国语学院学报,2009(3):51-56.

[7]陈新仁.全球化语境下的外语教育与民族认同[M].北京:高等教育出版社,2008.

[8]高一虹.生产性双语考察[J].外语教学与研究,1994(1):59-64.

[9]高一虹,周燕,战凤梅.英语学习与学习者的认同发展——五所高校高年级阶段跟踪研究[J].外语研究,2011(1):56-62.

[10]高一虹,刘璐,修立梅,丁林棚.大学生基础阶段英语学习与认同变化跟踪——综合大学英语专业样本报告[J].中国外语教育,2009(2):3-10.

[11]高一虹,程英,赵媛,周燕.英语学习与自我认同变化——对大学本科生的定量考察[J].外语教学与研究,2003a(2):132-139.

[12]高一虹,周燕.英语学习与学习者的认同发展——五所高校基础阶段跟踪研究[J].外语教学,2008(6):51-55.

[13]高一虹.学习外语与认同研究在我国情景中的必要性:回应曲卫国教授[J].外语教学理论与实践,2008(2):72-77.

[14]李建华,钟玲,叶湘.从语言环境和语言意向看我国的汉、英语关系[J].中国外语,2011(2): 17-22.

[15]李战子.身份理论和应用语言学研究[J].外国语言文学,2005(1):234-241.

[16]马春雨,曹廷军.大学本科生英语学习中自我认同变化探究[J].黑龙江教育学院学报,2004 (3):51-55.

[17]薛芬,韩百敬.英语学习者双语文化认同发展实证研究[J].沈阳大学学报,2012(3):88-90.

[18]任小华.英语学习与文化认同——基于非英语专业大学生的调查研究[J].广西民族师范学院学报,2011(2):129-133.

[19]任育新.中国大学生英语学习者文化身份的调查与分析[J]外国语言文学,2008(1):46-52.

责任编辑:冯革

“双语教育研究”主持人语

多语现象全球普遍存在,中国也不例外。中国是一个民族、语言和文化多样性最丰富的国家,多语教育在中国受到宪法保障,并在各级、各类教育机构得到了不同程度的实施。世界各地的教育实践证明,多语教育的实施有利于提高各个族群人口素质,促进国家社会经济的全面发展,同时也有助于维护国家的繁荣和稳定。本栏目欢迎各类学者关于双语、三语教育理论和实践的研究,特别是具有原创性的实证性研究。《“桥头堡”战略视野下的云南多语教育研究评述》一文通过介绍云南的多语现象,对云南的多语、多(跨)文化现象的研究进行了评述,并指出云南的多语、多(跨)文化研究正面临着繁荣发展的历史契机,如果能有效利用云南现有的学术资源,开展跨学科的综合研究,其研究成果可为云南社会经济的发展提供智力支持。

——王革

An Empirical Study on Cultural Identities of English Education Major Students

LIU Quanhua

This research examines Chinese students’cultural identity change associated with English learning in the first year of their college life.The participants are 58 English education majors in a normal university in China.The analysis of both quantitative and qualitative data shows that college students have already sensed such cultural identity change to some degree.“Productive change”is found followed by“additive changes”and“subtractive changes”.

English education majors;English learning;cultural identity

刘全花,女,河南郑州人,郑州师范学院初等教育学院副教授,博士,主要从事应用语言学、跨文化交际、英语教师发展研究。